Künstliche Intelligenz

Power11-Prozessoren: IBM verspricht 99,999 Prozent Uptime

IBM stellt die 11. Generation seiner Power-Prozessoren für Server mit Linux, AIX oder IBM-i vor. Auch der Power11 bleibt ein Exot im Vergleich zu x86-CPUs von AMD und Intel sowie ARM-Alternativen: IBM zielt nicht auf maximale Leistung, sondern bedient eine Nische, die unter anderem extrem hohe Zuverlässigkeit fordert.

Mit Tricks auf Chip- und Serverebene verspricht IBM eine Verfügbarkeit (Uptime) von 99,999 Prozent. Es handle sich um den „ausfallsichersten Server in der Geschichte der IBM-Power-Plattform“, schreibt die Firma in ihrer eigenen Mitteilung.

Gleiche Kernkonfiguration mit mehr Redundanz

Der Power11 hat genauso wie sein Vorgänger Power10 16 CPU-Kerne mit 2 MByte Level-2-Cache pro Kern und insgesamt 128 MByte Level-3-Cache. Jeder Kern kann dank achtfachem Simultaneous Multithreading (SMT) weiterhin acht Threads gleichzeitig abarbeiten (128 insgesamt). Die größten Power11-Server E1180 verwenden 16 Prozessoren, aufgeteilt auf vier Systeme mit jeweils vier CPU-Fassungen.

Im Power10 deaktivierte IBM noch den 16. CPU-Kern, um die Produktionsausbeute zu erhöhen. So ließen sich Prozessoren mit Belichtungsdefekten in einem Kern nutzen.

Beim Power11 ist das nicht mehr notwendig, trotzdem sind ab Werk nur 15 Kerne aktiv. Der 16. Kern springt erst als Ersatz an, wenn in einem anderen Kern Probleme auftreten. IBM nennt das Spare Core.

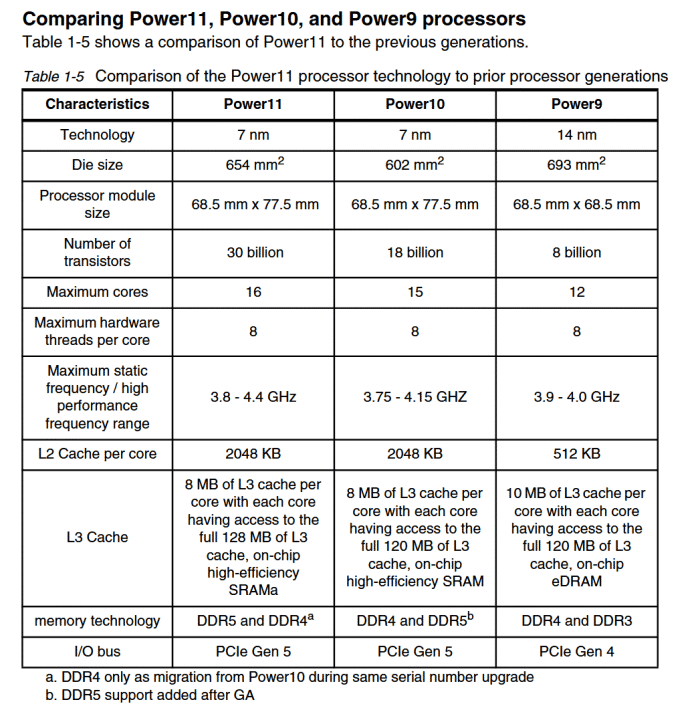

IBMs Spezifikationen zu Power11 gegen die Vorgänger Power10 und Power9.

(Bild: IBM)

Mehr KI

Verbesserungen gibt es unter anderem bei den KI-Fertigkeiten. Jeder CPU-Kern integriert vier verbesserte Matrix Math Accelerators (MMAs), die eine Vielzahl von KI-Algorithmen unterstützen sollen. IBM sieht sie fürs Ausführen von fertig trainierten KI-Modellen (Inferenz) vor, etwa für Betrugserkennung, Textextraktion, Dokumentenanalyse, Domänenanpassung, Mustererkennung, Prognosen und Bild-/Video-/Audioverarbeitung.

Für mehr Rechenleistung unterstützen Power11-Server IBMs eigenen KI-Rechenbeschleuniger Spyre, der bisher nur für Mainframes gedacht war.

DDIMMs für bis zu 64 TByte RAM

Den größten Sprung legen Power11-Prozessor beim Speicher hin. Sie können mit IBMs selbst entwickelten DDIMMs umgehen, die eine höhere Kapazität erreichen als typische RDIMMs. Zudem sollen sie mit zusätzlichen Speicherchips und Spannungswandlern bei Defekten die Uptime erhöhen. Der größte Server E1180 kommt mit 256 mal 256 GByte auf insgesamt 64 TByte DDR5-RAM. Grundsätzlich können die Power11-CPUs auch mit DDR4-Riegeln umgehen, was aber nur unter strikten produktpolitischen Voraussetzungen für Power10-Aufrüster funktioniert.

Die Verbindung zwischen RAM und CPU erfolgt über das Open Memory Interface (OMI). Der Standard ist weitgehend eingestellt, da sich der Compute Express Link (CXL) in Rechenzentren durchsetzt.

Die größten DDIMMs mit 256 GByte Speicher für IBMs Power11-Systeme.

(Bild: IBM)

Erneut mit 7-Nanometer-Technik

IBM bleibt bei einem 7-nm-Fertigungsprozess von Samsungs Fertigungssparte, allerdings in einer verbesserten Version als noch bei den Power10-CPUs. In einer Vergleichstabelle schreibt die Firma, dass ein Power11-Chip 654 mm² groß ist und etwa 30 Milliarden Transistoren beherbergt.

Damit wäre ein Power11-Prozessor deutlich dichter gepackt als ein Power10 mit 18 Milliarden Transistoren auf 602 mm². An anderer Stelle gibt IBM für beide Generationen die gleichen Kennzahlen wieder; wir haben um Klärung gebeten,

Zum ersten Mal will IBM direkt zum Start einer neuen Power-Generation High-End-, Mid-Range- und Entry-Server sowie Power Virtual Server in der eigenen Cloud anbieten. Dazu zählen die Servermodelle E1180, E1150, S1124 und S1122. Die Auslieferung soll Ende Juli beginnen.

(mma)

Künstliche Intelligenz

Robocop Light: Exoskelett Hypershell Pro X im Test

Das Hypershell Pro X ist ein elektrisch betriebenes Exoskelett, das Gehen erleichtern soll. Es hat dazu zwei Motoren an der Hüfte, die bei Beinbewegungen unterstützen. So soll man entweder 30 Kilogramm mehr tragen können oder bei gleicher Belastung bis zu 30 Prozent weniger Kraft aufwenden müssen, verspricht der Hersteller. Das Exoskelett hilft auch bei anderen alltäglichen Bewegungsabläufen. So ist es je nach Modell möglich, damit leichter Treppen zu steigen, Fahrrad zu fahren und zu joggen.

Das Exoskelett hat speziell dafür verschiedene, auf Wunsch automatisch umschaltende Bewegungsprofile, die zu unterschiedlichen Unterstützungsbewegungen führen. Beim günstigsten Modell, dem Hypershell Go X (999 Euro), sind es sechs Profile, die durch einen 400-Watt-Motor unterstützt werden. Die beiden Varianten mit doppelt so hoher Motorleistung – die Modelle Hypershell Pro X (1199 Euro) und Carbon X (1799 Euro) – helfen bei zehn Bewegungsarten. Besonders das Radfahren ist ein fühlbarer Mehrwert, aber auch Gehen auf Schotter sowie Bergsteigen erweitern den Nutzen.

- Das Exoskelett Hypershell Pro X unterstützt Träger bei diversen Bewegungsabläufen.

- Das Mehr an Ausdauer und Kraft ist deutlich spürbar.

- Leider ist die Lebensdauer des Geräts nicht sehr lang.

Die Modelle unterscheiden sich auch in der Reichweite. Dem Go X liegt ein normaler Akku bei, den anderen Modellen zwei – angesichts doppelter Motorleistung angemessen – Thermoakkus, die bis zu minus 20 °C funktionieren sollen. Damit kommt man 2,5 Kilometer weiter als beim Einsteigermodell, das laut Datenblatt 15 Kilometer Reichweite erlaubt.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Robocop Light: Exoskelett Hypershell Pro X im Test“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Gezielte Materialfehler können Effizienz von Chips erhöhen

Was, wenn die winzigen Mängel in einem Material, die Ingenieure seit jeher zu vermeiden suchen, in Wahrheit ein ungenutztes Potenzial darstellen? Genau dieser Frage sind Forscher des Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE) im chinesischen Ningbo nachgegangen. Ihre Antwort, veröffentlicht im renommierten Fachmagazin Nature Materials, könnte die Art und Weise, wie wir über die Entwicklung von Elektronik denken, grundlegend verändern.

Die Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, gezielt herbeigeführte „Unvollkommenheiten“ in einem Material zu nutzen, um die Energieeffizienz von spintronischen Bauteilen um das Dreifache zu steigern. Das ist ein bemerkenswerter Fortschritt auf einem Gebiet, das ohnehin als große Hoffnung für die Elektronik der Zukunft gilt.

Vom Problem zur Lösung: Der Spintronik-Ansatz

Die Spintronik gilt als eine der vielversprechendsten Technologien für das Zeitalter nach dem Silizium. Anstatt wie bei herkömmlichen Chips nur die elektrische Ladung von Elektronen für die Datenverarbeitung zu nutzen, bezieht die Spintronik eine weitere Quanteneigenschaft ein: den Spin der Elektronen, eine Art inneren Eigendrehimpuls.

Doch die Forschung stieß bisher auf einen hinderlichen Kompromiss. Materialfehler konnten zwar das Schreiben von Daten erleichtern, erhöhten aber zugleich den elektrischen Widerstand und damit den Energieverbrauch. Das Team aus China konzentrierte sich nun auf einen verwandten Quanten-Effekt, den sogenannten Orbital-Hall-Effekt. Dieser beschreibt die Bewegung von Elektronen um den Atomkern.

Hier entdeckten die Forscher einen unkonventionellen Mechanismus in dem Material Strontiumruthenat. Vereinfacht ausgedrückt, führen bestimmte Streuprozesse an den Materialdefekten nicht zu einem Leistungsverlust, sondern verlängern die „Lebensdauer“ des orbitalen Impulses. Das Resultat ist ein stärkerer orbitaler Strom, der für das Schalten von magnetischen Zuständen genutzt werden kann.

Ein neues Regelwerk für das Chipdesign

„Diese Arbeit schreibt im Grunde das Regelwerk für das Design dieser Bauteile neu“, erklärt Prof. Zhiming Wang, einer der korrespondierenden Autoren der Studie, laut einer Mitteilung, die ScienceDaily veröffentlichte. „Anstatt Materialunreinheiten zu bekämpfen, können wir sie nun ausnutzen.“

Seine Kollegin Dr. Xuan Zheng, eine der Erstautorinnen, ergänzt, dass diese Streuprozesse, die „normalerweise die Leistung beeinträchtigen, tatsächlich die Lebensdauer des Bahndrehimpulses verlängern und dadurch den orbitalen Strom verstärken“. Diese Erkenntnis ist der Kern des Durchbruchs.

So vielversprechend diese Ergebnisse klingen, so klar ist auch der potenzielle Haken. Es handelt sich um Grundlagenforschung, die unter Laborbedingungen stattgefunden hat. Der Weg von einer dreifachen Effizienzsteigerung auf einem experimentellen Chip bis hin zu einer zuverlässigen Massenproduktion für den Markt ist erfahrungsgemäß lang, komplex und kostenintensiv.

Dennoch ist die Entdeckung mehr als nur ein weiterer akademischer Erfolg. Sie stellt ein etabliertes Paradigma in der Materialwissenschaft infrage – nämlich, dass Perfektion und Reinheit immer das oberste Ziel sein müssen. Sollte sich der Ansatz als skalierbar erweisen, könnte er die Entwicklung von extrem schnellen und energieeffizienten Speichern wie MRAMs beflügeln und damit künftigen KI-Anwendungen oder mobilen Geräten zugutekommen.

Dieser Beitrag ist zuerst bei t3n.de erschienen.

(jle)

Künstliche Intelligenz

Datenschutz: Uni Melbourne durfte Protestierende nicht über WLAN verfolgen

Im vergangenen Jahr hat die Universität Melbourne über WLAN-Standortdaten Studenten nach Protesten identifiziert. Jetzt hat ein Datenschutzbeauftragter des australischen Bundesstaates Victoria festgestellt, dass die Nutzung dieser Daten eine Verletzung der Privatsphäre darstellte.

Die Universität nutzte Videoaufnahmen von Überwachungskameras (Closed-Circuit Television, CCTV) und WLAN-Standortdaten, um die Studierenden zu identifizieren. Nun wurde zum einen untersucht, ob die Universität Studierende und Mitarbeitende hinreichend informiert hatte, wie ihre persönlichen Daten – in Form von WLAN-Standortdaten und E-Mails – verwendet wurden. Zum anderen stellte sich die Frage, ob die Datennutzung zur Identifizierung einen „genehmigten sekundären Zweck“ darstellte.

Im Juli 2024 fanden Sitzblockaden in der Universität Melbourne statt. Die Universität wies die Studierenden darauf hin, das Gebäude zu verlassen. Ansonsten drohte die Universität mit Disziplinarmaßnahmen wie Suspendierung oder die Meldung an die Polizei. 22 Personen blieben sitzen.

Nutzung von WLAN-Standortdaten zählt als Datenmissbrauch

Der Informationsbeauftragte stellte fest, dass die Nutzung von CCTV keine Verletzung der Privatsphäre darstellte, das Nutzen von WLAN-Standortdaten jedoch schon, da die Richtlinien der Universität nicht detailliert genug waren. Im Bericht steht: „Die Studenten wussten nicht, warum ihre WLAN-Standortdaten erfasst wurden, geschweige denn, wie diese verwendet werden könnten. Sie konnten keine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob sie das WLAN-Netzwerk während der Sitzblockade nutzen wollten, und waren sich der möglichen Konsequenzen einer solchen Nutzung nicht bewusst.“

Im Laufe der Ermittlungen änderte die Universität ihre Richtlinien bezüglich der Nutzung von Standortdaten, inklusive der sekundären Nutzung. Das Amt des Datenschutzbeauftragten beschloss daher, keine formelle Aufforderung zur Einhaltung der ursprünglichen Vorschriften zu erlassen. Es will lediglich weiter prüfen, ob diese ihren Verpflichtungen nachkommt.

(mma)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 6 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 6 TagenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 5 Tagen

Entwicklung & Codevor 5 TagenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken