Apps & Mobile Entwicklung

Rasantes Wachstum: Fast 10.000 Spiele auf Steam nutzen KI-Inhalte

Analysen mit der Steam-API ergeben, dass bereits knapp 7 Prozent der Spiele auf Steam über mit KI generierte Inhalte verfügen. Das macht je nach Erhebung etwa 7.800 bis 9.600 Spiele aus. Allein 2025 soll für fast jedes fünfte Spiel der KI-Einsatz gemeldet worden sein. Es könnten noch mehr sein, bei denen keine Meldung erfolgte.

Wie verbreitet generative KI in Videospielen ist

Mit generativer Künstlicher Intelligenz (Generative AI) lässt sich so einiges anstellen. Die Algorithmen sind in der Lage beispielsweise aus Textvorgaben Bilder und Animationen oder Musik und Dialoge zu erstellen. All dies kann dann zu „neuem“ Content verarbeitet werden, der beispielsweise in Videospielen eingesetzt werden kann.

Und genau davon wird inzwischen rege Gebrauch gemacht. Die Nutzung von GenAI für die Entwicklung von Videospielen legt rasant zu und zwar im Sturm, wie der Branchen-Veteran Ichiro Lambe berichtet, der sich mit seiner Plattform We Love Every Game mit Spielen auf Steam auseinandersetzt und sich dabei der Steam-API bedient. Laut seinem jüngsten Bericht wurden inzwischen 7.818 Spiele auf Steam veröffentlicht, die mit GenAI markiert sind. Im April 2024 hatte Lambe schon einmal einen solchen Blick gewagt und von 1.000 Titeln geschrieben. Demnach hat sich die Anzahl inzwischen also nahezu verachtfacht. Im Jahr 2025 soll bereits fast jedes fünfte veröffentlichte Spiel über KI-Inhalte verfügen.

Wohlgemerkt sind das nur jene Spiele, die den Einsatz von KI auch offenlegen. Die tatsächliche Zahl könnte also noch darüber liegen, obgleich Steam Entwickler zur Angabe auffordert und dies vor der Veröffentlichung auch prüfen will.

Schon 7 Prozent der Steam-Spiele mit AI

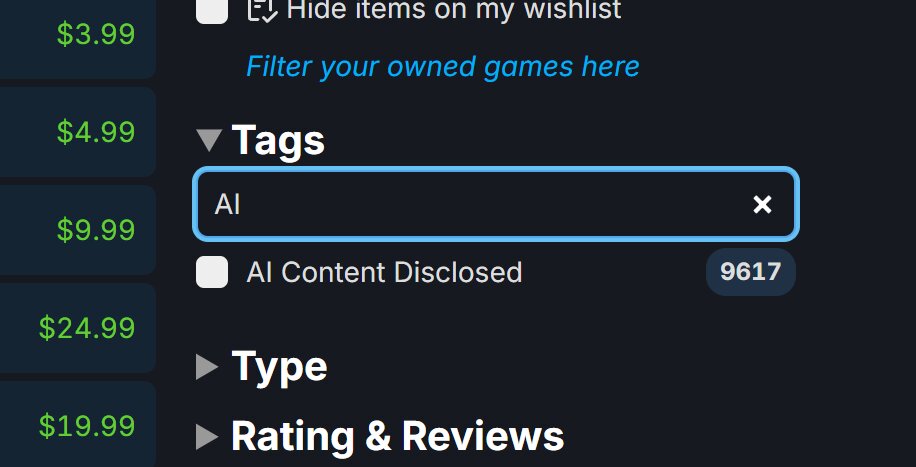

Welchen Anteil Spiele mit KI-Inhalten auf Steam besitzen, lässt sich anhand der Zahlen nun errechnen. Nimmt man die von Ichiro Lambe genannten 7.818 KI-Titel und stellt sie den 114.126 insgesamt auf Steam veröffentlichten Spielen gegenüber, dann ergibt sich ein Anteil von rund 7 Prozent. Die Steam DB liefert allerdings etwas andere Zahlen, denn dort ist von insgesamt 142.779 Spielen die Rede, von denen 9.617 Titel mit dem Tag „AI Contend Disclosed“ versehen sind. Der Anteil ist mit rund 7 Prozent aber nahezu identisch.

Wofür wird KI in Spielen genutzt?

Vor allem Grafiken etwa für Spielcharaktere und Hintergründe sowie Texturen und 2D/3D-Modelle würden mit Hilfe von KI erstellt. Laut der Analyse von Ichiro Lambe nutzen etwa 60 Prozent der mit „AI“ markierten Titel diese Form maschinell generierter Inhalte.

Doch auch Hintergrundmusik und ganze gesprochene Dialoge werden oft von einem Algorithmus erstellt. Letztlich wird KI auch für das Generieren von Marketing-Material oder Code beim Programmieren genutzt.

Während viele Titel noch kaum verbreitet sind, gibt es auch schon manch bekannteren Titel. Dazu zählt der im Januar 2025 veröffentlichte Fahrzeug/Survival-Simulator My Summer Car, dessen Verkaufszahlen in dem Bericht auf 2,5 Millionen geschätzt werden. Danach folgen das Mehrspieler-Würfelspiel Liar’s Bar mit geschätzt 1,3 Millionen Käufern und die Lebenssimulation Inzoi unter namhafter Führung von Krafton (PUBG) mit 500.000 Einheiten. Zur Schätzung der Absatzzahlen wurde die sogenannte Boxleiter-Methode genutzt.

KI wird nicht von allen gern gesehen

Unter menschlichen Content-Erstellern wird er Einsatz von KI oftmals nicht gern gesehen, was nur verständlich ist, schließlich sorgen sie für eine schnellere und vor allem günstigere Konkurrenz. So mancher fühlt sich in seiner Existenz bedroht. Auch viele Spieler sehen das so und erteilen Games mit KI-generierten Inhalten eine Absage.

Daher deklarieren längst nicht alle Entwickler den Einsatz von KI klar. Jüngst bekamen die 11 Bit Studios (This War of Mine, Frostpunk 2) einen Shitstorm ab, da sie einräumen mussten, den (allerdings minimalen) Einsatz von generativer KI beim neuen Sci-Fi-Spiel The Alters eben nicht angegeben zu haben.

ComputerBase hatte bereits im vergangenen September die Leser gefragt, wie sie zu KI bei Produkten und Medieninhalten steht. Der allgemeine Tenor war, dass privat bereits viel mit Werkzeugen wie Chatbots experimentiert wird, allerdings viele sich um ihre Daten beim KI-Training sorgen und auch eine stärkere Regulierung fordern

An dieser Stelle will die Redaktion nun wissen, wie die Community konkret zu generativer KI in Spielen steht. Eine gesittete Diskussion im Kommentar-Thread mit eigenen Argumenten ist gern gesehen.

-

Ich befürworte Spiele mit KI-Inhalten und freue mich auf die vielen neuen Möglichkeiten.

-

Generative KI darf bei Spielen teilweise eingesetzt werden, der menschliche Anteil muss aber immer höher liegen.

-

Mir ist egal, ob die Inhalte in Spielen von KI oder Mensch generiert werden.

-

Ich lehne Spiele mit von KI generiertem Inhalt grundsätzlich ab. (Begründungen gerne in den Kommentaren)

Apps & Mobile Entwicklung

Neue, kostenlose Funktion für fast alle Leuchtmittel

Philips Hue gehört seit Jahren zu den beliebtesten Systemen im Bereich der smarten Beleuchtung. Die intelligenten Leuchtmittel lassen sich nicht nur per App oder Sprachsteuerung bedienen, sondern auch flexibel in Routinen, Szenen und Automatisierungen einbinden. Ob gemütliches Warmweiß für den Abend, dynamische Farbszenen für die Party oder eine an den Tagesrhythmus angepasste Beleuchtung – Hue-Lampen bieten unzählige Möglichkeiten, Licht individuell zu gestalten. Auf der IFA 2025 hat der Hersteller ein Riesen-Update vorgestellt, das 95 Prozent aller Lampen mit einer neuen Funktion ausstattet.

Neue, kostenlose Funktion für fast alle Hue-Leuchtmittel

Philips Hue hat mit MotionAware eine neue Funktion vorgestellt, die Lampen in Bewegungssensoren verwandelt. Nach Angaben von Hue sollen rund 95 Prozent aller Hue-Leuchtmittel (Marktübersicht) mit MotionAware kompatibel sein, wodurch sich neue Möglichkeiten für die Nutzung im Smart Home ergeben. So könnt Ihr rund um Euer Haus eine Alarmstimmung kreieren, falls Einbrecher entdeckt werden. Auf dieser Seite, könnt Ihr nachschauen, welche Geräte mit der neuen Funktion kompatibel sind.

Wer MotionAware nutzen möchte, kann das kostenlos tun. Wer Bewegungsbereiche mit Hue Secure kombinieren möchte, benötigt ein Abo. Hier könnt Ihr zwischen dem Basis-Abo für 39 Euro pro Jahr oder dem Plus-Abo für 99,99 Euro jährlich, wählen. Zusätzlich benötigt Ihr die neue Philips Hue Bridge Pro, da die „alte“ Bridge nicht die nötige Leistung bietet. Die Pro-Bridge unterstützt mehr als 150 Lampen und 50 Zubehörteile. Der Umstieg auf die neue Bridge ist simpel. Hue bietet einen praktischen Migrationsassistenten. So werden alle Daten auf die neue Bridge übertragen. Die Hue Bridge Pro kostet 89,99 Euro.

Wichtig zu wissen: Hue empfiehlt für die Nutzung der neuen Funktion, mindestens drei Lampen einzusetzen, um die Erkennung so zuverlässig wie möglich zu gestalten. Zudem könnt Ihr die Sensitivität von MotionAware in den Einstellungen einstellen, um etwa Fehlalarme durch Haustiere zu verhindern. Ähnlich funktioniert es bereits beim Hue Motion Sensor.

Apps & Mobile Entwicklung

KI-Videogenerierung: Veo 3 unterstützt 1080p, vertikale Videos und kostet weniger

Google überarbeitet die Features und Verfügbarkeit der für die KI-Videogenerierung genutzten Modelle Veo 3 und Veo 3 Fast. Damit lassen sich fortan auch Videoclips in Full-HD-Auflösung erstellen. Außerdem lässt sich das Seitenverhältnis für vertikale Videos konfigurieren. Jede Sekunde KI-Video kostet zudem deutlich weniger.

KI-Video ab 0,15 US-Dollar pro Sekunde

Videos mit den KI-Modellen Veo 3 und Veo 3 Fast lassen sich ab sofort zu deutlich niedrigeren Preisen generieren, wenn darauf zum Beispiel innerhalb von Anwendungen zur Videobearbeitung über die Gemini API zugegriffen wird. Eine Sekunde KI-Video generiert mit Veo 3 kostet jetzt nicht mehr 0,75 US-Dollar, sondern lediglich noch 0,40 US-Dollar. Für das weniger leistungsfähige, aber schnellere Modell Veo 3 Fast ruft Google ab sofort nur noch 0,15 US-Dollar statt 0,40 US-Dollar pro Sekunde auf.

Mit beiden Varianten des KI-Modells lassen sich derzeit bis zu 8 Sekunden lange Videoclips inklusive Audio erstellen. Zudem unterstützen beide Varianten die Generierung mittels Text-zu-Video und Bild-zu-Video. Die mit Veo 3 erstellten Videoclips sollen eine höhere Qualität als die mit Veo 3 Fast erstellten Inhalte aufweisen. Im Gegenzug erfolgt die Generierung bei Veo 3 Fast schneller und kostet weniger Geld oder KI-Guthaben.

Zugriff auch mit Google AI Pro und Ultra

Abseits der Gemini API lassen sich Veo 3 und Veo 3 Fast auch in der Gemini-App und in Googles KI-Video-Tool Flow (Test) nutzen. Zugriff darauf erhält man in diesem Fall aber nur über die kostenpflichtigen KI-Abos von Google: AI Pro für 21,99 Euro pro Monat oder AI Ultra für 274,99 Euro pro Monat. Google AI Pro kommt mit dem Zugriff auf Veo 3 Fast und inkludiert drei Videos pro Tag. Bei Google AI Ultra lassen sich mit Veo 3 maximal fünf Videos pro Tag generieren.

Vertikale Videos für Social Media

Mit dem jüngsten Update lassen sich erstmals auch vertikale Videos generieren, wie sie zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen oder YouTube Shorts vorkommen. Der API-Parameter „aspectRatio“ lässt sich dafür vom Standard 16:9 auf 9:16 umstellen. In diesem Modus steht der Dokumentation zufolge ausschließlich die Qualitätsstufe 720p zur Auswahl. Auch für das ältere Modell Veo 2 lässt sich 9:16 auswählen.

Full HD als neue Option für Videos in 16:9

Anders sieht es bei Videos im klassischen Seitenverhältnis 16:9 aus. In diesem Modus unterstützen Veo 3 und Veo 3 Fast jetzt auch die Ausgabe in Full-HD-Auflösung alias 1080p. Der Standard bleibt 720p, über den API-Parameter „resolution“ lässt sich jetzt aber auch 1080p einstellen. In Veo 2 kann die Auflösung nicht eingestellt werden. Perspektivisch soll Veo 3 laut Google DeepMind auch 4K unterstützen.

Apps & Mobile Entwicklung

Opel Mokka GSE bringt Rallye-Feeling auf die Straße

Los geht’s: Heute ist der erste Tag der IAA in München. Und Opel nutzt die Bühne, um Euch seine sportlichsten E-Modelle vorzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei der neue Opel Mokka GSE, der bis heute nicht nur schnellste vollelektrische Opel überhaupt ist, sondern auch ordentlich Motorsport-Feeling auf die Straße bringt.

Opel Mokka GSE: Vom Rallyesport zum Serienmodell

Unter dem Motto „OMG! GSE“ zeigt Opel auf dem Messegelände der bayerischen Landeshauptstadt mit dem Mokka GSE, wie spannend Elektromobilität sein kann: Das kompakte SUV übernimmt Technologien aus dem elektrischen Rallyesport und verwandelt sie in ein Serienmodell, das Ihr Euch auf der Messe live anschauen könnt. Und die Daten können sich sehen lassen: 207 kW (280 PS) Leistung, 345 Nm Drehmoment, von 0 auf 100 km/h in gerade mal 5,9 Sekunden und eine Top-Speed von 200 km/h. Damit macht der Mokka GSE klar, dass E-Mobilität nicht nur effizient, sondern auch richtig aufregend sein kann.

Damit Ihr nicht nur auf der Rennstrecke Spaß habt, sondern auch im Alltag, gibt es drei Fahrmodi: Sport für volle Power, Normal für die tägliche Fahrt bis 180 km/h und Eco für maximale Reichweite. Das sportlich abgestimmte Lenksystem, Fahrwerk und Bremsen machen schon auf den ersten Blick klar: Hier kommt ein E-Auto mit echter Performance-DNA. Die Power holt sich der Mokka GSE aus einer 54 kWh großen Batterie, kombiniert mit einem Gewicht von unter 1,6 Tonnen. Dazu gibt’s Frontantrieb mit Torsen-Sperrdifferential und ein spezielles Chassis mit doppelten Hydro-Stoßdämpfern – perfekt für dynamisches Fahren. Auch optisch schreit der Wagen Motorsport: 20-Zoll-Leichtmetallräder, gelbe Bremssättel, markante Rallye-Einsätze und das GSE-Branding setzen klare Ansagen.

Innen geht’s sportlich weiter: Alcantara-Sportsitze in Grau/Schwarz/Weiß mit gelben Nähten, ein abgeflachtes Sportlenkrad, Alu-Pedale und ein digitales Cockpit, das ebenfalls den sportlichen Faktor dieses E-Autos in den Mittelpunkt stellt. Über ein 10-Zoll-Fahrerdisplay und den zentralen Touchscreen bekommt Ihr Infos zu Performance, G-Kräften und Batteriemanagement – und das in einem stylischen Layout, das perfekt zum Rest des Autos passt. Der Mokka GSE ist aktuell noch in den letzten Testphasen, aber Opel verspricht schon jetzt einen kompromisslos sportlichen Serien-Stromer.

Weitere IAA-Neuheiten von Opel

Doch das ist nicht alles: Auf der IAA zeigt Opel außerdem den Prototyp des Corsa GSE, ein elektrisches Biest, das ursprünglich für Gran Turismo entwickelt wurde – also Gaming- und Auto-Hype in einem. Und wer’s größer mag: Der Opel Grandland Electric AWD feiert ebenfalls Messepremiere. Das Groß-SUV mit Allradantrieb ergänzt die bereits getestete Frontantriebs-Version, die wir in der PHEV-Variante bereits testen durften, und zeigt, dass Opel seine E-Offensive auf allen Ebenen ausbaut.

Wenn Ihr also auf der IAA in München unterwegs seid, lohnt sich definitiv ein Besuch am Opel-Stand. Ob Mokka GSE mit Rallye-DNA, Gaming-Corsa oder der große Grandland – hier bekommt Ihr Elektromobilität, die mehr ist als nur „vernünftig“.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 6 Tagen

Entwicklung & Codevor 6 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events