Apps & Mobile Entwicklung

Razer Blade 16 im Test: Das Understatement-Notebook

Wer ein Notebook mit viel Leistung benötigt, muss tief in die Tasche greifen. Das ist bei Razer nicht anders. Das Blade 16 enttäuscht im Test nicht. Allerdings kostet der Verzicht auf ein typisches Gaming-Design extra. Dafür ist der Gaming-Laptop auch für Nutzer interessant, die Wert auf hohe Leistung abseits des Spielens legen.

Die Gaming-Notebooks von Razer fallen vor allem dadurch auf, dass sie auf den ersten Blick kaum als ein solches zu erkennen sind. Das gilt einmal mehr auch für das neue Blade 16. Mit seiner kantigen Form und seinen klaren Linien hebt es sich schon optisch von den meisten Konkurrenten ab und wirkt eher wie ein Business-Notebook. Das schwarz eloxierte Gehäuse wurde zudem mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die Fingerabdrücken entgegen wirken soll. Lediglich das – natürlich hintergründig beleuchtete – Logo auf der Rückseite wirkt mit seinem satten Grün für die eher konservative Geschäftswelt etwas überzogen.

Pro

- Schick und sehr gut verarbeitet

- Enorme Leistung

- Vergleichsweise leise

- Für ein Laptop dieser Kategorie gute Akku-Laufzeit

Blade 16: Alle Angebote

Erstaunlich schlank und leicht

Dass das sich das Blade 16 von den üblichen Modellen der Kategorie absetzen soll, zeigt sich auch bei den Abmessungen. Vor allem die Bauhöhe von gut 1,7 cm ist mit Blick auf die Klasse niedrig. Das gilt letztlich auch für das Gewicht von 2,14 kg, das zwar deutlich über dem von schlanken Office-Notebooks wie dem LG Gram oder dem Samsung Galaxy Book liegt, aber bei leistungsstarken Laptops das untere Ende der Skala markiert.

Auch hinsichtlich der Verarbeitung wird das Razer-Notebook hohen Erwartungen gerecht. Der Metallkorpus zeigt sich gegenüber äußerer Krafteinwirkung unbeeindruckt. Das Scharnier ist nicht zu schwergängig, dennoch hält es das Display auch bei kräftigen Remplern auf der gewünschten Position. Lediglich der – allerdings sehr schlanke – Deckel kann an dieser Stelle nicht ganz mithalten. Er lässt sich auch mit wenig Kraft zu Verwindungen hinreißen.

Schnelles OLED mit knackigen Farben und glänzender Oberfläche

Der positive Eindruck setzt sich auch beim Aufleuchten des Displays fort. Die Inhalte auf dem 16 Zoll großen Panel werden nicht nur mit einer 2K-Auflösung angezeigt und lassen damit kaum Wünsche hinsichtlich der Detailschärfe offen. Dank der OLED-Technologie lässt auch die Farb- und Kontrastdarstellung des 240 Hz schnellen Bildschirms keine Wünsche offen.

Die glänzende Oberfläche begeistert dagegen nicht unbedingt jeden Gamer. Insbesondere in sehr hellen Lichtsituationen – in hell ausgeleuchteten Räumen oder auf der sonnigen Terrasse – fallen sie deutlich ins Auge.

AMD hat den Vorzug erhalten

Setzte Razer in der Vergangenheit in seinen Gaming-Notebooks zumeist auf Prozessoren von Intel, wird beim neuen Blade 16 auf einen Chip aus dem Hause AMD vertraut. Mit dem Ryzen AI 9 HX 370 verbaut der US-amerikanische Gaming-Spezialist einen Chip mit vier bis zu 5,1 GHz schnellen Zen-5- und den acht Zen-5c-CPU-Kernen, die maximal mit 3,3 GHz getaktet werden, knackt der Ryzen-Prozessor bei Tests der Leistung des einzelnen CPU-Kerns im Geekbench-Benchmark fast die 3000-Punkte-Marke. Im Verbund sind nahezu 15300 Punkte drin.

Der Unterschied zeigt sich beim Blick auf den Vorgänger. Die Performance des Ryzen 9 7940HS, der beispielsweise im Framework 16 zur Wahl steht, fällt um fast ein Drittel höher aus. Im Cinebench ergibt sich ein ähnliches Bild, die Unterschiede sind hier sogar noch etwas deutlicher.

Der Arbeitsspeicher ist mit 32 GB auch für anspruchsvollste Titel üppig genug dimensioniert. Erstaunlich jedoch, dass Nutzer, die mehr RAM benötigen, zum schwächeren Prozessor greifen müssen. Die 64 GB gibt es ausschließlich zusammen mit dem AMD Ryzen AI 9 365.

Grafikkarte: Schon fast zu viel des Guten

Wer den schnellsten AMD-Prozessor in seinem Blade 16 haben will, kauft bei Razer automatisch auch die leistungsstärkste Grafikkarte. Nvidias Geforce RTX 5090 verfügt über 10.496 Cuda-Kerne, die auf einen 24 GB großen Grafikspeicher zugreifen können. Dieser basiert wiederum auf dem schnellen GDDR7-Standard. Die damit zur Verfügung gestellte Leistung ist, kann der Spieler vorm Display – zumindest derzeit – kaum ausschöpfen, selbst wenn ein externer Monitor angeschlossen wird. Auch dieser muss schon aus der absoluten Spitzenklasse stammen, um die Karte entweder durch eine enorme Geschwindigkeit oder eine riesige Auflösung an Leistungsgrenzen zu treiben.

Das zeigt sich nicht zuletzt an den Ergebnissen des GPU-Tests des Geekbenchs mit fast 210.000 Punkten. Im Vergleich: Die AMD Radeon 7700S am unteren Ende der Leistungsskala kommt mit weniger als 76.500 Punkten auf kaum mehr als ein Drittel der Leistung.

Trotz der enorm leistungsstarken Hardware bleibt das Razer Blade 16 vergleichsweise leise. Erst unter Last sind die Lüfter deutlich zu vernehmen. Dass die links und rechts neben der Tastatur positionierten Lautsprecher Schwierigkeiten haben diese zu übertönen, liegt letztlich eher an einer begrenzten maximalen Lautstärke. Darüber hinaus ist der Klang etwas blechern, aber insgesamt ordentlich.

SSD mit brauchbarer Größe und hoher Geschwindigkeit

Auch für das Speichern von Daten bietet das Razer-Notebook viel Platz. Der Hersteller verbaut eine NVMe-SSD von Samsung, die ein Fassungsvermögen von zwei Terabyte bietet und mit Hilfe der PCIe-4-Schnittstelle angebunden wird. Doch nicht nur die Größe ist für das Blade 16 angemessen, auch die Geschwindigkeit überzeugt. Beim Lesen von Daten werden im Diskmark Geschwindigkeiten von etwa 6.600 MB/s angezeigt, beim Schreiben liegen die Transferraten bei rund 4.900 MB/s.

Gute Akku-Laufzeit für ein Gaming-Notebook

Der Betrieb mit Hilfe der Reserven des Akkus gehört nicht zu den Stärken eines Gaming-Notebooks. Razer packt in das schlanke Gehäuse des Blade 16 zwar einen Energiespeicher mit einer Kapazität von 90 Wh – auf lange Laufzeiten sollte man dennoch nicht hoffen. Wird die Hardware nicht gefordert, hält sich der Stromverbrauch zwar in Grenzen, doch schon nach einer Stunde im Browser sind 18 Prozent der Reserven aufgebraucht.

Auch beim Daddeln sollte das Netzteil nicht zumindest in der Nähe sein. Nach einer Stunde auf den Rennstrecken von Asphalt Legends Unite wurde der Akkustand mit immerhin noch 53 Prozent angegeben – für ein Gaming-Notebook ist das kein gänzlich schlechter Wert.

Gute Tastatur, riesiges Touchpad

Auch wenn Razer äußerlich auf typischen Gaming-Zierrat verzichtet, kommt der Hersteller an einer Stelle nicht um den Quasi-Standard des Genres herum. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann in allen Farben des Regenbogens leuchten. Und mehr noch. Sie überzeugt auch beim Schreiben. Anders als bei früheren Modellen verfügen die Tasten über einen recht ordentlichen Tastenhub und einen angenehm definierten, aber nicht zu druckvollen Anschlag. Fürs reine Zocken ist eine externe Gaming-Tastatur jedoch immer noch die erste Wahl.

Auch das Touchpad leistet gute Dienste: Dank der Größe von 15 x 9,8 cm fühlen sich die Fingerspitzen fast wie Eiskunstläufer auf dem zugefrorenen Bodensee. Zudem fühlt sich Klick-Menanismus angenehm an. Das Touchpad bewegt sich spürbar nach unten, ohne abtauchen. Dabei bietet es einen spürbaren Gegendruck, ohne schwergängig zu sein.

Ohne LAN auf die LAN-Party

Die Razer-Notebooks weichen nicht nur äußerlich vom klassischen Gaming-Design ab. Auch bei der Auswahl an Ports verzichten die US-Amerikaner auf einen Anschluss, der bei den anderen Herstellern in diesem Segment als unverzichtbar gilt. Der LAN-Port. Fürs Netzwerk-Spiel muss WLAN genügen, immerhin wird mit WiFi 7 der neuesten Standard unterstützt. Für die kabellose Anbindung von Peripherie steht zudem Bluetooth 6.4 bereit.

Am Schreibtisch bietet das Blade 16 zudem genügend Steckplätze, die technisch vollends dem neuesten Stand entsprechen. Die beiden USB-C-Einschübe, basieren auf dem USB-4-Standard. Sie unterstützen außerdem entsprechende Netzteile mit einer Ladeleistung von bis zu 100 W, sodass das fette 280-W-Netzteil (mit eigenem Anschluss) auch mal zu Hause bleiben kann. Die drei klassische USB-A-Buchsen entsprechen der 3.2-Gen2-Spezifikation. Außerdem kann ein zusätzlicher Monitor mit Hilfe von HDMI 2.1 angeschlossen werden. Content Creators können ihre SD-Karten auf der rechten Seite ins Gehäuse schieben.

Abschließendes Urteil

Das Razer Blade 16 ist mit seiner schlanken Form schon optisch eine Augenweide und weiß auch Nutzern zu gefallen, die großen Leistungshunger mitbringen, aber nicht viel für das typische Gaming-Design übrig haben. Im Inneren werden die schnellste Grafikkarte mit dem aktuell leistungsstärksten Prozessor für Notebooks gepaart. Die Tastatur zeigt sich Vergleich zu früheren Modellen deutlich verbessert. Lediglich das glänzende Finish des Displays stört im Gesamteindruck. Auch der Preis ist nicht ohne. Mit 4.400 Euro ist das Gaming-Notebook aber auch nicht teurer als vergleichbare Konkurrenten. Wer einen Boliden sein eigen nennen will, muss dafür tiefer in die Tasche greifen.

Blade 16

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

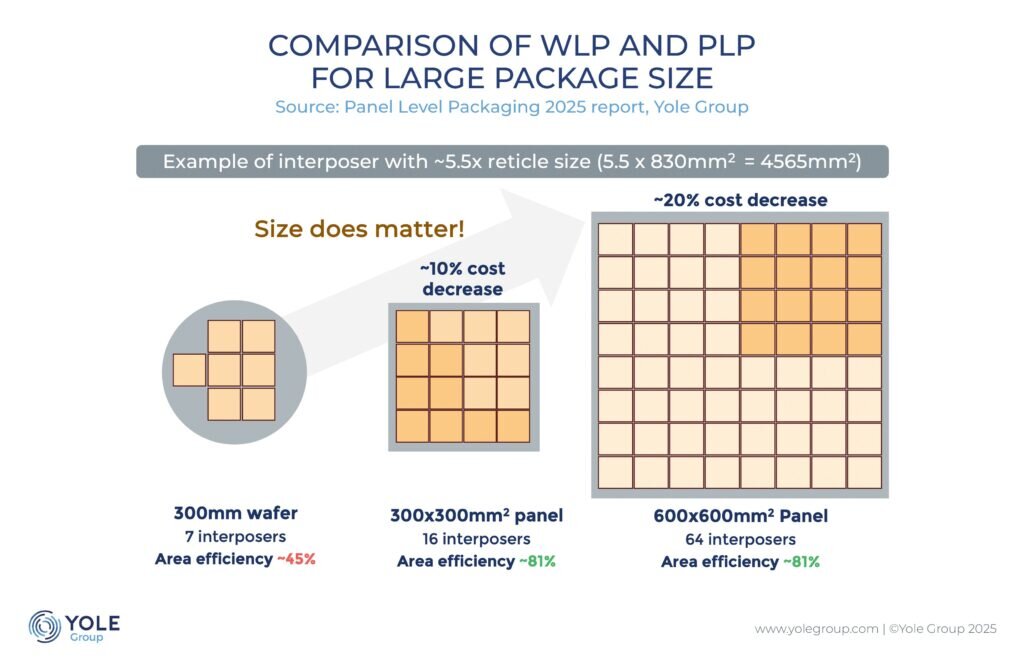

TSMC CoPoS ergänzt CoWoS: Der Wechsel auf bis zu 750 × 620 mm große Panels steht an

TSMC bereitet den schrittweisen Übergang der aktuellen Packaging-Technologie CoWoS auf das Panel-Package-Format CoPoS vor. Panel erlauben zum Teil viel größere Lösungen, neben dem zuvor berichteten Format von 310 × 310 mm wird es auch Größen mit einer Fläche von 515 × 510 mm und sogar 750 × 620 mm geben.

Bereits Anfang Juni wurden die ersten Pläne von TSMC bezüglich CoPoS bekannt. Auch TSMC wird demnach in Zukunft, dem aktuellen Trend folgend, die runden Wafer-Scheiben als Zwischenstation beim Packaging gegen rechteckige beziehungsweise quadratische Panels tauschen.

CoPoS steht dabei bei TSMC für „CoWoS panelization“, schreibt DigiTimes heute. Panelization ist in der Branche ein durchaus gebräuchlicher Begriff, unter anderem aus der PCB-Fertigung. Dort beschreibt dies unter anderem, dass viele kleine Platinen wirtschaftlich viel besser, günstiger und schneller zu produzieren sind, wenn sie zusammengesetzt auf einem großen Panel gefertigt und dann später getrennt werden. TSMCs Einsatzgebiet von Panels ist dabei aber ein anderer, sie sollen die aktuellen Silicon Interposer, die von 300-mm-Wafern bezogen werden, ablösen.

Die geplanten Panel-Formate reichen von 310 × 310 mm und später auch 515 × 510 mm und gar 750 × 620 mm schlagen dabei auch gleichzeitig eine Brücke zu den neuen Substraten. Glassubstrat zum Beispiel wird aktuell in einer Größe von 515 × 510 mm geplant – genau dies wäre auch in TSMCs Prognosen enthalten. Zum Vergleich: Aktuelles CoWoS setzt auf 100 × 100 mm oder neuerdings beziehungsweise in Zukunft noch auf 120 × 150 mm. Mit bereits heute derartig großen Kantenlängen könnten davon aber nur sehr wenige von einem runden 300-mm-Wafer bezogen werden. Um entsprechend dieser Herausforderung aber auch dem Ruf nach stetig größeren Chips zu begegnen, führt an Panels wirtschaftlich gesehen aktuell kein Weg vorbei.

TSMCs Advanced Packaging Fab 7 (AP7) in Chiayi wird im Vollausbau aus insgesamt acht Fabrikteilen (Phasen) bestehen. Nach bisherigen Plänen sind Phase 4 und 5 unter anderem für CoPoS geplant. Auch die Packaging-Einrichtung in den USA, die aus mehreren Teilen besteht, soll später neben SoIC auch CoPoS anbieten können. Baubeginn dort ist aber frühestens 2028, in Taiwan hingegen wird im kommenden Jahr die Linie zur Forschung und Entwicklung des Prozesses hinsichtlich der Serienfertigung eröffnet, ab 2027 soll der Übergang zur Massenproduktion weiterverfolgt werden. Gemäß aktuellem Tenor aus Zulieferkreisen in Taiwan heißt es, dass Ende 2028 möglich wäre, realistisch aber eher 2029 erste Produkte darauf setzen könnten.

Apps & Mobile Entwicklung

So zerstört man die Waschmaschine

Zurück aus dem Urlaub, und der Alltag begrüßt einen mit einem altbekannten Ritual: Schmutzwäsche sortieren und rein in die Waschmaschine. Der Berg an Kleidung, der nach Sonnencreme und Erlebnissen duftet, wirkt wie ein dezenter Hinweis darauf, dass die Entspannung jetzt vorüber ist und die Waschmaschine ihre Arbeit aufnehmen muss. Doch wer nun einen Waschgang nach dem anderen startet, riskiert mehr als nur Überlastung: Es droht der Totalschaden. Hersteller und Fachleute schlagen längst Alarm.

Zwei Wochen Sonne, Strand und Sonnenuntergänge – und nun? Willkommen zurück vor dem Wäscheäquivalent des Mount Everest. Bikini, Handtücher, Wanderhosen, Kinder-Shirts – alles riecht noch nach Abenteuer, aber sicher nicht nach Frühlingswiese. Also: Waschmaschine auf, Trommel voll, Programm starten – und gleich nochmal. Was viele nicht wissen: Genau hier beginnt das Problem.

Die unterschätzte Belastungsprobe der Waschmaschine

In zahlreichen Haushalten wird die Waschmaschine nach dem Urlaub wie ein Dauerläufer behandelt. Mehrere Waschgänge am Stück, ohne Unterbrechung – das klingt effizient, ist in Wahrheit aber eine mechanische und thermische Dauerprüfung. Besonders ältere Geräte quittieren solche Marathons irgendwann den Dienst. Nicht abrupt, sondern schleichend: Motoren überhitzen, Lager verschleißen, die Elektronik zeigt Symptome eines thermischen Burnouts. Spätestens wenn es nicht mehr nach Waschmittel, sondern nach verschmortem Kunststoff riecht, ist der Schaden da – meist irreparabel.

→ Wasserschaden im Haushalt: So verhindert Ihr hohe Versicherungskosten

Die gute Nachricht

Wer eine Waschmaschine mit Baujahr 2015 oder jünger besitzt, darf aufatmen. Moderne Geräte sind mit Sensorik ausgestattet, die thermische Belastungen überwachen und eingreifen, bevor es kritisch wird. Wenn Motor oder Elektronik an ihre Belastungsgrenze geraten, drosselt das System automatisch – oder schaltet ganz ab. Solche Modelle können in der Regel auch mehrere Waschgänge in Serie bewältigen, solange sie nicht überladen werden.

→ Jetzt auf der Straße zu sehen: Dieses neue Licht am Auto ist da

Aber selbst bei aktuellen Maschinen gilt: Wer die Trommel überfrachtet – etwa mit der gesamten Familiengarderobe eines Strandurlaubs – provoziert unnötigen Stress für Lager, Motor und Heizstab. Technik hat Grenzen, auch wenn sie intelligent ist. Und diese sollte man kennen und respektieren.

Hersteller warnen

Anders sieht es bei älteren Modellen aus. Maschinen ohne moderne Sensorik erkennen nicht, wann sie an ihre Belastungsgrenze kommen – sie laufen, bis etwas aufgibt. In solchen Fällen empfiehlt es sich, bewusst Pausen einzuplanen. 20 Minuten Stillstand zwischen den Waschgängen reichen oft, um eine drohende Überhitzung zu verhindern. In der Zwischenzeit lassen sich Koffer verstauen oder die ersten Urlaubsfotos sichten.

Ein Blick in die Bedienungsanleitung lohnt sich ohnehin. Manche Hersteller formulieren klare Hinweise wie: „Pausen zwischen Waschgängen empfohlen.“ Und auch das Umweltbundesamt unterstützt diesen Ansatz: Wer achtsam mit der Maschine umgeht, verlängert ihre Lebensdauer – und spart am Ende nicht nur Reparaturkosten, sondern auch Ressourcen.

Apps & Mobile Entwicklung

Google Flight Deals: Die KI plant den nächsten Urlaub

Google erweitert das eigene Suchportal Google Flights für die Suche nach Flügen mit den Flight Deals um eine neue Funktion, die auf Künstliche Intelligenz für eine natürliche Sprachinteraktion setzt. Mit natürlicher Sprache sollen Anwender angeben, was für eine Reise sie sich vorstellen. Die KI soll dann den Rest übernehmen.

Start in den USA, Kanada und Indien

Gleich vorweg: Die Flight Deals innerhalb von Google Flights stehen derzeit nur auf Englisch und nur in den USA, Kanada und Indien zur Auswahl. Über die kommenden Wochen soll das Feature schrittweise in den genannten Regionen ohne zusätzlichen Opt-in verfügbar gemacht werden. Zum Start in weiteren Regionen hat sich Google noch nicht geäußert. Greift man von Deutschland aus darauf zu, wird das Feature zwar schon als „Flugangebote (Beta)“ und mit „Große Träume für kleines Geld!“ beworben, gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Funktion noch nicht verfügbar ist.

Der Preis rückt in den Mittelpunkt

Flight Deals richtet sich Google zufolge an flexible Reisende, deren oberste Priorität eine möglichst günstige Reise sei. Anstatt mit unterschiedlichen Daten, Zielen und Filtern nach den besten Angeboten zu suchen, sollen Anwender schlichtweg mit natürlicher Sprache beschreiben, wann, wohin und wie sie reisen möchten. Flight Deals soll dann die gesamte Suche übernehmen.

Anfragen mit natürlicher Sprache

Anfragen könnten zum Beispiel lauten: „week-long trip this winter to a city with great food, nonstop only“ oder „10 day ski trip to a world-class resort with fresh powder“. Die KI-gestützte Suche soll daraufhin passende Vorschläge machen, potenziell auch mit Reisezielen, die man zuvor nicht in Betracht gezogen hätte. Für die Suche greift Flight Deals auf die Daten und Informationen zurück, die auch für das reguläre Google Flights mit manueller Suche Verwendung finden.

Google Flights erweitert manuelle Suche

Das bisherige Google Flights will Google auch nicht ersetzen, die Flight Deals seien lediglich ein zusätzliches Feature. Stattdessen soll auch Google Flights um neue Funktionen erweitert werden. Den Anfang macht eine überarbeitete Suche, bei der sich Basic-Economy-Flüge ohne Gepäck innerhalb der USA und Kanada ausschließen lassen.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen