Künstliche Intelligenz

Rechtsverletzung bei OLED-Technik: Apple-Lieferant droht US-Importverbot

iPhones, in denen Bildschirme des Pekinger Unternehmens BOE Technology (steht für Beijing Oriental Electronics Group Company Limited) stecken, könnten künftig mit einem Einfuhrverbot für die Vereinigten Staaten belegt werden. Eine entsprechende vorläufige Entscheidung hat die U.S. International Trade Commission, kurz ITC, in Washington getroffen.

Die chinesische BOE-Gruppe soll OLED-Geschäftsgeheimnisse des südkoreanischen Herstellers Samsung Display gestohlen und zweckentfremdet haben, berichten die in Südkorea erscheinenden ETNews. Dies widerspricht laut ITC, die den Marktzugang für ausländische Gesellschaften in Vereinigten Staaten regelt, dem US-Zollrecht. Noch handelt es sich nicht um eine Anordnung, sondern um eine Empfehlung. Diese besagt allerdings, dass die zuständige Exekutivbehörde ein Importverbot verhängen soll.

Umfang der betroffenen Geräte unklar

Zunächst blieb unklar, welche Modelle konkret betroffen wären. Apple hatte zuletzt vor allem chinesische iPhones mit den heimischen Displays ausgestattet, nachdem es mit der BOE-Fertigung immer wieder Probleme gegeben hatte. Zwischenzeitlich schien sogar das Vertrauensverhältnis zwischen Apple und BOE in die Brüche gegangen zu sein, weil das Unternehmen sich nicht an Apples klare Vorgaben hielt. Zuletzt gab es Berichte über Produktionsfehler (sogenanntes Light-Leaking) bei Panels für iPhone-15-Modelle.

Samsung Display hatte sich mit Vorwürfen an die ITC gewandt, nachdem der auch für Apple tätige OLED-Panel-Spezialist festgestellt hatte, dass BOE offenbar seine Rechte verletzt hat. Schon seit 2023 läuft ein Rechtsstreit. Sollte die ITC das Importverbot anordnen, wären nicht nur OLED-Panels von BOE betroffen, sondern auch fertige Geräte. Bereits importierte Hardware darf jedoch weiter in Umlauf gebracht werden.

Ware vor allem für China gedacht

Laut einem Bericht von Macrumors sind „einige“ der in den USA verkauften iPhones der Baureihen 15, 15 Plus, 16, 16 Plus und 16e mit BOE-Panels ausgerüstet, möglicherweise auch Teile der Produktion des iPhone 17, das im September erscheint. BOE bemühte sich stetig um mehr Aufträge.

Die neueste Display-Technik auf Basis von LTPO, die auch eine variable Bildwiederholfrequenz ermöglicht, kann BOE noch nicht herstellen. Zuletzt soll Apple erwogen haben, beim iPhone 17 Pro erstmals LTPO-OLEDs von BOE zu verbauen, die nur für den chinesischen Markt gedacht sind. Sie sollen zuvor aber Benchmarks nicht erfüllt haben. Apple nutzt neben Samsung Display auch LG Display als Panel-Lieferant.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Klarna will an die Börse: Von „Buy now, pay later“ zur Neobank

Der Bezahldienst Klarna will mit seinem Börsengang in New York bis zu 1,27 Milliarden Dollar einnehmen. Der Großteil davon soll an bestehende Investoren gehen. Nur etwa 205 Millionen Dollar sollen direkt dem schwedischen Fintech verbleiben. Das geht aus den Unterlagen hervor, in denen Klarna die Einzelheiten des Börsengangs an der Wall Street veröffentlicht hat.

Klarna war unter anderem mit dem Angebot gestartet, das Bezahlen im Online-Handel durch den Kauf auf Rechnung zu vereinfachen. Die Firma war auch ein Vorreiter des Modells „Kaufe jetzt, zahle später“. Geld macht Klarna zum Beispiel mit Zinsen bei verzögerten Zahlungen. Ende vergangenen Jahres kam Klarna auf 93 Millionen aktive Kunden.

Auf dem Weg zur Neobank

Das Prinzip des Einkaufens auf Pump boomt auch in Deutschland. 2024 wurde laut der Auskunftei Schufa erstmals die Marke von zehn Millionen neu aufgenommene Ratenkredite innerhalb eines Jahres erreicht – und das liege vor allem Kleinkredite unter 1000 Euro, die inzwischen die Hälfte des Aufkommens ausmachten. „Dieser starke Anstieg der laufenden Kleinkredite unterstreicht das potenzielle Überschuldungsrisiko durch zu viele Kleinkredite wie etwa von Buy-Now-Pay-Later“, sagt Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder.

Klarna versucht inzwischen aber, nicht nur Bezahldienstleister und Kleinkreditgeber zu sein – man will sich mehr und mehr als vollwertige Neobank positionieren, die mit Anbietern wie Revolut oder N26 im Wettbewerb steht. So hat Klarna am Dienstag auch die Einführung einer eigenen Debitkarte angekündigt.

Diese Debitkarte basiert auf Visas Kartenprodukt Flexible Credential. Sie soll Kunden die Entscheidungsmöglichkeit bieten, mit ihr entweder direkt per Debit oder in Raten zu zahlen. Entsprechende Einstellungen lassen sich in der Klarna-App vornehmen. Die Karte soll an rund 150 Millionen Visa-Akzeptanzstellen weltweit nutzbar sein. In Europa werde sie in zehn Ländern auf den Markt kommen, wobei sich Deutschland noch gedulden muss.

Milliardenbewertung in Aussicht

Für seinen Börsengang strebt das schwedische Unternehmen die Milliardenbewertung an. Klarna und einige seiner Investoren bieten laut der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Meldung 34,3 Millionen Aktien für 35 bis 37 Dollar pro Stück an. Sollte Klarna die obere Spanne erreichen, wäre der schwedische Finanzdienstleister an der Börse rund 14 Milliarden Dollar wert. Die Klarna-Aktie wurde für den Handel an der New Yorker Börse unter dem Kürzel „KLAR“ zugelassen

Klarna hatte bereits im März einen Antrag auf Börsengang bei der SEC gestellt, die Pläne jedoch auf Eis gelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seinem Handelskrieg die Finanzmärkte verunsichert hatte.

(axk)

Künstliche Intelligenz

DevBoard: Ultra-Wideband für Position und Tracking

Ultrabreitband (UWB) ist keine neue Technologie – aber erst in den vergangenen Jahren hat sie richtig Fahrt aufgenommen und den Sprung in den Massenmarkt geschafft. Inzwischen steckt UWB in immer mehr Geräten, darunter zahlreiche Top-Smartphones und sogar Apples AirTags.

Bei UWB handelt es sich um eine energiesparende Funktechnik für kurze Distanzen, die Daten über ein besonders breites Frequenzspektrum von rund 500 MHz überträgt. Das macht sie vielseitig einsetzbar – von der Datenübertragung über Radarsensorik bis hin zur exakten Abstandsmessung. Vor allem Letzteres gilt derzeit als einer der spannendsten und am schnellsten wachsenden Anwendungsbereiche, mit den inzwischen recht günstigen AI Thinker UB03 Modulen können wir Maker nun auch mitspielen.

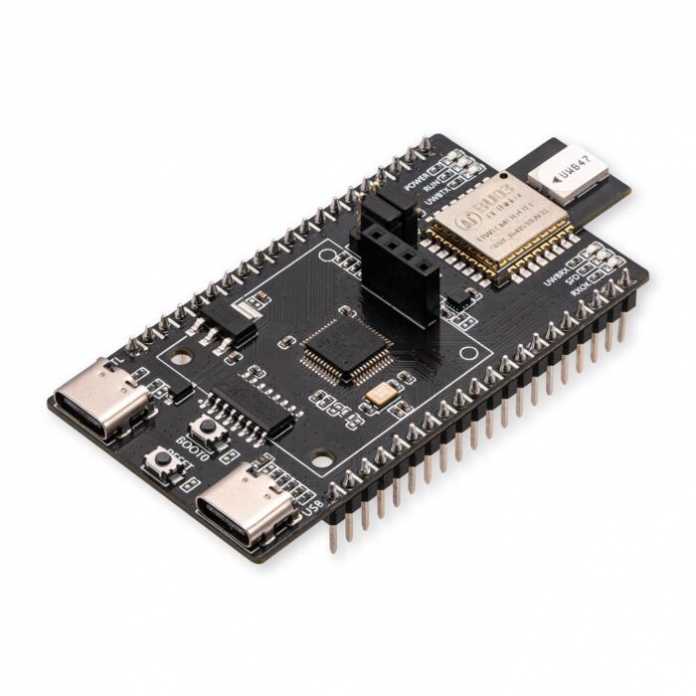

(Bild: ai-thinker.com)

Die Sensoren (an sich sind es Funkgeräte) arbeiten mit Frequenzen zwischen 6,25 und 8,28 GHz und einem 500 MHz breiten Funkspektrum. Die Funkwellen werden praktisch (von Antenne und Montage dieser abhängig) rundum ausgestrahlt und durchdringen auch viele Hindernisse und Menschen. Auch die Ausrichtung der einzelnen UWB-Geräte ist daher nicht entscheidend für die Qualität der Messung.

Bei zwei Geräten kann man den Abstand messen, bei mindestens drei Geräten auch schon eine absolute Position. Ein Gerät sendet einen kurzen Impuls aus, das andere (oder die anderen) antworten und das sendende Gerät kann aus der vergangenen Zeit (Laufzeit, Time of Flight, ToF) den Abstand errechnen. Dabei geht es um Milliardstel Sekunden, daher sind auch die genauesten Uhren auf den Boards erforderlich. So sind aktuell etwa 10 cm Genauigkeit erreichbar.

(Bild: Core Electronics)

Das „AI Thinker UB03 Kit“-Board kostet etwa 25 Euro (auf Breakoutboard mit ST-Mikrocontroller, es gibt sie auch einzeln) und man benötigt zwei davon. Beides sind praktisch Funk-Modems und werden mit AT-Kommandos gesteuert. Für den Einstieg muss man allerdings einiges an halb garen Websites und eventuellen Datenblättern auf Chinesisch wälzen. Jetzt gibt es aber eine gute Videoeinführung von Core Electronics auf YouTube. Auch die Tutorials auf deren Seiten sind für einen Einstieg geeignet. Es gibt dort auch den Code für MicroPython und C++.

(caw)

Künstliche Intelligenz

Call of Duty kommt ins Kino

Der Ego-Shooter Call of Duty kommt auf die Kinoleinwand. Das haben die Skydance-Tochter Paramount und die Microsoft-Tochter Activision Blizzard vereinbart. Geplant ist ein Film mit echten Schauspielern (Live-Action).

Das hat Paramount am Dienstag bekanntgegeben. Angaben zum Zeitplan, zum Produktionsbudget oder auf welche Teile der Call-of-Duty-Welt sich der Film stützen soll, enthält die Mitteilung nicht. Call of Duty ist eines der erfolgreichsten Computerspiele der Geschichte. Seit 2003 sind über 20 verschiedene Spieletitel erschienen, dazu eine noch größere Zahl an Versionen für mobile Endgeräte. Damit hat Activision Blizzard es geschafft, 16 Jahre in Folge das in den USA meistverkaufte Computerspiel aufzulegen.

Weltweit sind Call-of-Duty-Titel mehr als eine halbe Million mal verkauft worden. Hinzu kommen mehr als eine Milliarde Downloads von „Call of Duty: Mobile“.

Neue Fans gesucht

Paramount wird den Kinofilm entwickeln, produzieren und vertreiben. Das Produkt soll sich am Stil der Spieleserie orientieren und nicht nur eingefleischte Fans ansprechen, sondern auch neue Zielgruppen erschließen. Paramount-CEO David Ellison outet sich: „Als lebenslanger Fan Call of Dutys geht wirklich ein Traum in Erfüllung.“ Er habe selbst „zahllose Stunden mit dem Spielen dieser Franchise, die ich absolut liebe“, zugebracht.

„Wir gehen an diesen Film mit derselben disziplinierten, kompromisslosen Verpflichtung zu Exzellenz heran, die unsere Arbeit an ‚Top Gun: Maverick‘ geleitet hat“, erwähnt er einen vor drei Jahren produzierten Luftkampffilm. Dessen Budget soll über 170 Millionen US-Dollar groß gewesen sein. Das ist viel Geld, aber nur ein Bruchteil der Kosten eines Spieletitels der Call-of-Duty-Serie.

Activision-President Rob Kostich stellt hohe Anforderungen: „Unser gemeinsames Ziel ist recht einfach – eine unvergessliche Blockbuster-Erfahrung zu kreieren, die unsere Spielergemeinschaft liebt, und die auch neue Fans der Franchise stimuliert und inspiriert.“

Fusionswelle

Das Spielestudio Activision Blizzard gehört seit Kurzem zum Microsoft-Konzern, die Übernahme war fast 69 Milliarden US-Dollar schwer. Deutlich kleiner war die jüngst durchgeführte Übernahme Paramounts durch Skydance, wo es um lediglich rund acht Milliarden Dollar ging. Beide Fusionen waren umfehdet.

Microsoft konnte sich jedoch vor Gericht gegen die US-Wettbewerbsbehörde FTC (Federal Trade Commission) durchsetzen. Und nach einer Zahlung von 16 Millionen Dollar der Paramount-Tochter CBS an US-Präsident Donald Trump hat die US-Rundfunkregulierungsbehörde FCC (Federal Communications Commission) ihren Widerstand gegen die Paramount-Übernahme fallen lassen.

(ds)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick