Künstliche Intelligenz

Skoda Elroq RS im Fahrbericht: Mehrwert diesseits der Antriebsleistung

In der Welt der Elektroautos wird es für Hersteller schwieriger, eine höhere Antriebsleistung als Mehrwert zu verkaufen. Sicher, unverändert gibt es einen Teil der Kundschaft, der einfach stets der Maximallösung den Vorzug gibt. Bei Licht betrachtet aber legt schon ein Skoda Elroq 85 ziemlich heftig an Tempo zu, wenn der Fahrer es einfordert. Ein Spitzenmodell muss also mehr bieten als ein nochmals hurtigeres Beschleunigen. Wo kann sich der Elroq RS absetzen? Eine erste kurze Ausfahrt.

Allradantrieb und 185 kW Ladeleistung

Zunächst bekommt nur der Elroq RS einen Allradantrieb. Dieser Vorteil wird allerdings nicht lange währen, denn noch in diesem Jahr will Skoda auch den Elroq 85 mit zusätzlichem Frontmotor anbieten. Der zweite Punkt für den RS offenbart sich erst bei näherem Blick auf die technischen Daten. Die Batterie ist mit 79 kWh im RS nur zwei Kilowattstunden größer als im Elroq 85, kann allerdings schneller geladen werden. Nach der Umstellung beim 85er auf 135 kW ist die Differenz zum RS deutlich größer geworden, denn dessen Batterie kann in der Spitze mit bis zu 185 kW geladen werden. Das ist ein deutlicher Vorteil, wenn beispielsweise eine Aufladung von 10 auf 40 Prozent reicht, um sein Ziel zu erreichen. Wer von 10 auf 80 Prozent lädt, hat die minimal größere Batterie im RS unter idealen Bedingungen in 26 Minuten geladen, im Elroq 85 dauert das 28 Minuten.

Im WLTP nennt Skoda einen Verbrauch zwischen 16,4 und 17,2 kWh. Das ist etwas mehr als beim Hecktriebler mit 210 kW und ungefähr auf dem Niveau, das für den Elroq 60 genannt wird, in dem noch ein älterer E-Antrieb steckt. Die maximale Reichweite gibt Skoda im Konfigurator mit 523 bis 546 km an. Bei unserer ersten Proberunde zeigte der Bordcomputer 20,4 kWh/100 km an, zu denen freilich die Ladeverluste noch hinzugerechnet werden müssen. Im WLTP sind sie enthalten.

Mehr Leistung wenn …

Natürlich bietet der Elroq RS auch mehr Antriebsleistung als der Elroq 85. Beiden gemein ist der Heckmotor aus der Baureihe APP550 mit 210 kW und 545 Nm. Im RS sitzt zusätzlich ein Asynchronmotor mit 109 kW an der Vorderachse. Im Verbund kann der Fahrer auf 250 kW zurückgreifen, für die es allerdings enge Vorgaben gibt. Volkswagen macht bei diesem Antriebsstrang auch im Elroq RS daraus kein Geheimnis. Die Batterietemperatur muss zwischen 23 und 50 Grad liegen, der Ladestand bei mehr als 88 Prozent.

Bei den Werksangaben liegt das Spitzenmodell deutlich vor dem Elroq 85. 5,4 statt 6,6 Sekunden im Standardsprint verspricht Skoda, die Höchstgeschwindigkeit liegt unverändert bei 180 km/h. In der Praxis tritt der RS nochmals etwas wuchtiger an, doch der gefühlte Unterschied ist nicht allzu groß. Viel stärker prägt der Allradantrieb das Erleben: Der RS bringt sein Potenzial entspannter auf die Straße als der Hecktriebler, dessen Regelsysteme spürbar früher eingreifen müssen.

Der Innenraum unterscheidet sich nur in Details von den anderen Elroq-Modellen. Dazu gehören grüne Nähte. Die Verarbeitung erscheint solide, die Materialauswahl hochwertig.

(Bild: Skoda)

Veränderungen am Fahrwerk

Wenn der RS sich beim Antrieb nur schwerlich absetzen kann, liegt der große Unterschied vielleicht in der Fahrwerksabstimmung? Dickere Stabilisatoren und eine direkter übersetzte Lenkung sollen den RS flotter erscheinen lassen als die restlichen Modelle. Adaptive Dämpfer sind im RS serienmäßig. Der stärkste Elroq lässt sich mit der präzisen Lenkung locker durch Kurven dirigieren und bleibt selbst bei ambitionierten Richtungswechseln gutmütig. Nur wer es arg übertreibt, bekommt ein Schieben über die Vorderräder serviert – gut beherrschbar allerdings. Wer die Vertikalbewegungen der Karosserie reduzieren möchte, schiebt den Regler der im Individual-Fahrprogramm 15-fach verstellbaren Dämpfer ganz nach rechts oder aktiviert die Dynamik-Einstellung. Das ist auf Straßen mit gutem Asphalt sogar die beste Wahl. Auf allen anderen eher nicht, denn dort bietet eine weichere Kennlinie der Dämpfer einen besseren Bodenkontakt.

Nicht ganz mithalten können die Bremsen, genauer gesagt die Dosierung der Bremswirkung. Der Druckpunkt ist kaum zu erfühlen, was gerade jene Fahrer stören wird, die Skoda mit dem Elroq RS ansprechen möchte. Wie die anderen Modelle hat auch der RS hinten Trommelbremsen.

Fairer Mehrpreis

Der Elroq RS kostet mit 53.050 Euro rund 4600 Euro mehr als ein Elroq 85 Sportline und etwa 9000 Euro mehr als ein Elroq 85 ohne weitere Pakete. Dafür liefert Skoda wie beschrieben etwas mehr Leistung und einen Allradantrieb einerseits, eine noch umfangreichere Serienausstattung andererseits. Goddies wie Head-up-Display, Canton-Soundsystem, 360-Grad-Kameras, elektrisch verstellbaren Fahrersitz mit Massagefunktion, Matrix-Licht, 21-Zoll-Felgen und ein adaptives Fahrwerk sind im RS-Preis schon inkludiert.

Skoda liefert für einen vergleichsweise maßvollen Aufpreis im Elroq RS Allradantrieb, mehr Leistung und Ausstattung.

(Bild: Skoda)

Im Aufpreis für den RS sind zudem unter anderem die Pakete Advanced, Winter, Transport und Sport enthalten. Wer die Sportline um diese Zusammenstellungen erweitert, zahlt 3760 Euro. Vor diesem Hintergrund sind Mehrleistung und Allradantrieb ziemlich günstig eingepreist. Allein der Allradantrieb dürfte viele überzeugen. Interessant zu beobachten wird sein, wie Skoda den kommenden Elroq 85x als Sportline einpreist. Für ihn muss eine Lücke gefunden werden, die so aussehen könnte: Kunden, die den Allradantrieb bevorzugen, die Mehr-Leistung und -Ausstattung des RS aber nicht haben wollen. Angesichts der nah beieinanderliegenden Preise fällt es leichter, auch diesem RS-Modell von Skoda eine rege Nachfrage zu prognostizieren. Seine höhere Antriebsleistung spielt dabei kaum noch eine Rolle.

Mehr zur Marke Skoda

(mfz)

Künstliche Intelligenz

Titanic: VR-Erfahrung zeigt Untergang aus Passagiersicht

Auf dem Bootsdeck drängen sich Passagiere der 1. Klasse. Es ist 1:10 Uhr und die Evakuierung verläuft nur schleppend. Ein Crewmitglied beruhigt einen besorgten Passagier mit dem Hinweis, es handle sich lediglich um eine Übung. Doch die Anspannung ist greifbar.

Direkt vor einem spielen sich dramatische Szenen ab: Beim Besteigen der Rettungsboote wird eine Familie getrennt. Nur Frauen und Kinder dürfen an Bord, sagt ein Offizier. Der Vater und der 16-jährige Sohn müssen zurückbleiben, während die Tochter weinend ins Rettungsboot 6 gehoben wird.

Ein Bild aus der älteren PC-VR-Fassung.

(Bild: Engage XR)

Wenige Momente später sitzt man bei jenen, die als Erste ins Wasser gelassen werden. Der Ernst der Lage ist vielen nicht klar: Einige Passagiere beklagen sich, dass sie mitten in der Nacht aus den Betten geholt wurden, andere sprechen scherzhaft von einem „Abenteuer“. Beim Herablassen des Boots wird die Größe des Schiffes erkennbar – und die Panik, die auf den unteren Decks herrscht.

Als sich das Rettungsboot langsam von der Titanic entfernt, hat das Schiff bereits Schlagseite. „Das ist unmöglich“, sagt eine Frau. „Die Titanic ist unsinkbar.“ Wenige Minuten später geschieht das Undenkbare. Margaret Brown, die direkt neben einem sitzt und als „die Unsinkbare“ in die Geschichte eingehen sollte, fordert den Steuermann Robert Hichens auf, zurückzurudern und Ertrinkende aufzunehmen. Doch er weigert sich, wie vielfach überliefert.

Mit VR-Brille das Wrack der Titanic erkunden

Die 15-minütige VR-Erfahrung stützt sich auf Augenzeugenberichte und historische Recherchen. Freiheiten nahm sich das Studio bei der zeitlichen Gestaltung: Die dargestellten Ereignisse dauerten in Wirklichkeit rund 70 Minuten. Man kann sich in der Simulation frei bewegen, aber echte Interaktionen gibt es nicht. Das VR-Erlebnis ist ein historisches Schauspiel, keine Überlebenssimulation. Das tut der Eindringlichkeit der VR-Erfahrung allerdings keinen Abbruch, im Gegenteil. Die Ohnmacht der Passagiere wird dadurch umso spürbarer.

Die „Lifeboat Experience“ ist Teil des umfangreicheren VR-Spiels „Titanic VR“, in dem man in der Rolle eines Tiefseeforschers und U-Boot-Piloten das Wrack der Titanic erkundet, dieses fotografiert und Gegenstände daraus birgt. Neben dieser narrativen Kampagne enthält das Spiel geführte Wracktouren sowie die Möglichkeit, eine virtuelle Gedenkstätte mit Überresten des verunglückten Titan-Tauchboots in der Nähe der Titanic aufzusuchen.

Titanic VR: Für Meta Quest neu aufgelegt

Titanic VR erschien erstmals 2018 für PC-VR-Brillen und geriet seither weitgehend in Vergessenheit. Mit der Veröffentlichung für Meta Quest 3 und 3S im April wurde es einer neuen Generation und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Die Lifeboat Experience erschien diese Woche mit mehrmonatiger Verspätung, weil die Entwickler sie zuerst für die Standalone-Headsets optimieren mussten. Ältere Quest-Geräte werden von Titanic VR nicht unterstützt: Sie können die grafisch anspruchsvollen Szenen mit ihren zahlreichen menschlichen Figuren sowie dynamischen Licht- und Schatteneffekten nicht flüssig darstellen. Das Gleiche gilt für die virtuellen Tauchfahrten zum Wrack.

Titanic VR wurde vom Studio Immersive VR Education entwickelt, das Geschichte mit Virtual Reality erlebbar machen möchte und mit „Apollo 11“ sowie „1943: Berlin Blitz“ zwei weitere sehenswerte VR-Erfahrungen schuf. Das Studio firmiert seit 2021 unter neuem Namen und betreibt die VR-Lernplattform Engage.

(tobe)

Künstliche Intelligenz

Zwischen Stille, Struktur und Sternen: Die Bilder der Woche 31

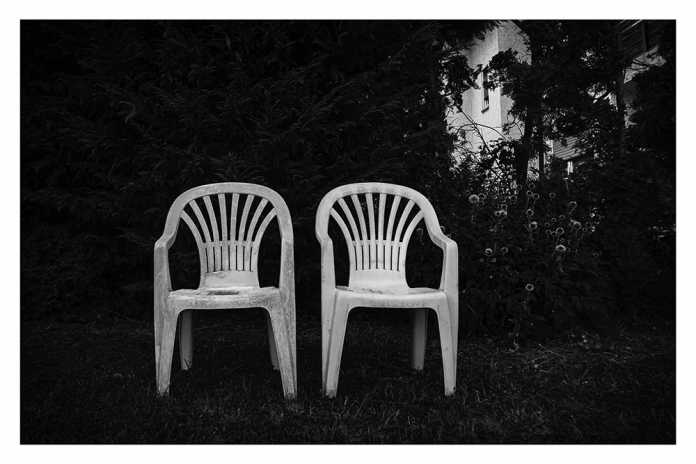

Die Woche beginnt mit einer stillen Gartenszene, in der zwei leere Stühle mehr andeuten als zeigen. Es folgen Nahaufnahmen aus der Natur, architektonische Perspektiven und atmosphärische Lichtstimmungen. Jedes Bild fängt auf eigene Weise einen Moment ein – mal sachlich, mal poetisch, mal überraschend direkt. Gemeinsam ergeben sie eine abwechslungsreiche fotografische Serie zwischen Alltag, Struktur und Detail.

Im Garten

Im Garten

(Bild: Addi Beck)

Zwei leere Plastikstühle stehen nebeneinander auf einer Wiese, vor dunklem Gebüsch. Die Umsetzung in Schwarz-Weiß betont die Spuren von Wetter und Zeit auf der Stuhloberfläche. „Das Bild ist Teil einer Serie mit dem Titel Triviale Umgebung, an der ich zurzeit arbeite“, berichtet Adolf Beck. „Es ist das Jahresthema im Fotoclub. Für die Serie arbeite ich mit einem alten, mechanischen Pentacon 30-mm-Objektiv. Die Bearbeitung und SW-Umwandlung erfolgten in Photoshop“, so Beck über sein Vorgehen. Eine stille Szene, die Fragen stellt, ohne Antworten zu geben.

Bockkäfer (Vierbindiger Schmalbock)

Bockkäfer (Vierbindiger Schmalbock)

(Bild: KT808)

Mitten im satten Gelb der Blüten sitzt der Vierbindige Schmalbock wie auf einer Bühne. Die Perspektive auf Augenhöhe und die langen, schwarzen Fühler verleihen dem kleinen Tier eine fast bedrohliche Präsenz. Der Panzer wirkt robust, fein strukturiert in dunklem Braun und Grau. Die Beine klammern sich fest an das Blütenkissen, als würde das Insekt sein Terrain verteidigen. Eine Nahaufnahme von KT808, welche die Welt der Insekten eindrucksvoll greifbar macht.

Turm und Türmchen…. GI – Turm

Turm und Türmchen…. GI – Turm

(Bild: claus-labenz)

Der wuchtige Kirchturm der St. Jacobi Kirche erhebt sich über den Dächern der Stadt Lübeck. Die kupfergrüne Spitze glänzt im Sonnenlicht, während im Hintergrund eine zweite, filigrane Turmspitze das Kirchenbild ergänzt. Der Kontrast, den claus-labenz zwischen massiver Backsteinarchitektur und dem wolkenbewegten Himmel einfing, verleiht der Szene eine fröhliche Ruhe.

Taglilie im Regen

Taglilie im Regen

(Bild: Lena-13)

Einzelne Regentropfen glitzern auf den samtigen Blütenblättern dieser Taglilie, deren Farbverlauf von intensivem Violett bis in flammendes Orange reicht. Der weiche Hintergrund in frischem Grün lässt die leuchtende Blume fast schweben. Fotografin Christiane Landgraf berichtet: „Blumen und Blüten sind schon lange meine Lieblingsmotive. Nach einem Regenschauer streifte ich durch den Garten, um die frische Luft zu genießen. Die satten Farben der Taglilie, verziert mit glitzernden Regentropfen und dem grünen Blattwerk, fesselten meine Aufmerksamkeit. Ein Motiv, das ich unbedingt festhalten wollte.“

Leitstern (GI – Turm)

Leitstern (GI – Turm)

(Bild: Luckyguy)

Ein rot-weißer Leuchtturm strahlt sein Licht über die Baumwipfel der einbrechenden Nacht auf Sylt. Der Himmel schimmert in kühlem Violett. Das Licht der Turmspitze dagegen ist warm und bildet das hellste Element der Aufnahme. Die Silhouetten der dunklen Bäume im Vordergrund rahmen das Motiv stimmungsvoll ein. Diese Aufnahme von Luckyguy vermittelt eine ruhige und geradezu kontemplative Atmosphäre.

Bauhaus- Ästhetik 1

Bauhaus- Ästhetik 1

(Bild: Braveman1954)

Weniger ist mehr – Linien, Flächen, Schatten – im Bauhaus Dessau erzählt jede Wand von der Vision einer neuen Welt. Die Fassade zeigt ein präzises Raster aus Fenstern und Balkonen. Jedes Element passt wie gesetzt, doch das Spiel aus Licht, Reflexion und Schatten bringt auch Bewegung in die starre Ordnung. Eine minimalistische Komposition von Braveman1954, die Struktur zur Poesie erhebt.

Blick zum Himmel

Blick zum Himmel

(Bild: uschi1956)

Unter einem wolkengetupften Himmel erhebt sich eine Gruppe futuristischer Satellitenschüsseln auf einem goldgelben Feld. Die kühle Technik der Antennen steht im spannenden Kontrast zur natürlichen Struktur der Landschaft. Eine eindrucksvolle Fotografie von uschi1956, die Natur und Technik miteinander verbindet.

Alle Bilder der Woche finden Sie hier noch einmal im Überblick:

Addi Beck

)

(caru)

Künstliche Intelligenz

SoftwareArchitekTOUR – Episode 106: Konfliktzone Softwarearchitektur

In dieser Folge spricht Patrick Roos mit Cosima Laube darüber, warum Konflikte im Alltag der Softwarearchitektur normal sind – und warum es wichtig ist, angemessen mit ihnen umzugehen. Architekturarbeit bringt verschiedene Perspektiven, Rollen und Interessen an einen Tisch. Wo viele Meinungen und Menschen aufeinandertreffen, bleiben Konflikte nicht aus.

Cosima teilt ihre Erfahrungen als Coach und Communicating Architect, und sie zeigt, welche Arten von Konflikten in der Architekturpraxis besonders häufig auftreten. Gemeinsam diskutieren Patrick und Cosima, woran Architektinnen und Architekten erkennen, dass ein Konflikt zu eskalieren droht, und wie sie frühzeitig dagegen steuern.

Um Konfliktsituationen besser zu verstehen und einzuordnen, hilft als zentrales Werkzeug das Modell der Konflikteskalation nach Glasl mit seinen neun Stufen. Die beiden diskutieren ferner viele praxisnahe Tipps, wie man Konflikte in der Architekturarbeit konstruktiv angehen kann, zum Beispiel mit klaren Zielen, guter Moderation, Architekturhypothesen und regelmäßiger Reflexion im Team.

Shownotes

(Bild: iX)

Im iX/Developer-Sonderheft gibt es neben den klassischen Architekturinhalten zu Methoden und Pattern Artikel über Soziotechnische Systeme, Qualitätssicherung oder Architektur und Gesellschaft. Domain Driven Design ist ebenso ein Thema wie Team Topologies, KI und Sicherheit.

Als Autoren konnten wir bekannte Experten gewinnen – darunter auch viele Betreiber dieses Podcasts – die ihr Wissen in vielen spannenden Artikeln sowohl für Architektureinsteiger als auch Spezialisten weitergeben.

(who)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken