Künstliche Intelligenz

Stranger Things: Immersives VR-Spiel kommt in Sandbox-Spielhallen

In „Stranger Things: Catalyst“ schlüpfen die Besucher in die Rolle von Dr. Brenners Testsubjekten. Gefangen im düsteren Hawkins National Laboratory erkunden sie gemeinsam die Korridore des Labors, den Rainbow Room, die Wälder von Mirkwood und das Upside Down. Der Fokus liegt auf Action: Mit telekinetischen Kräften à la Eleven schleudert man Objekte, zertrümmert Hindernisse und stellt sich einer Übermacht aus Demobats, Demodogs und dem Demogorgon entgegen. Der US-Schauspieler Matthew Modine kehrt in seiner Rolle als Dr. Brenner zurück und sorgt damit für eine authentische Verbindung zur Serie, allerdings nur in Englisch: Das VR-Erlebnis ist nicht synchronisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Sandbox VR ist auf Gruppenerlebnisse für zwei bis sechs Personen ausgelegt. Das Trackingsystem erfasst die Körperbewegungen der Besucher und überträgt sie in die virtuelle Umgebung. Haptikwesten und Gewehre verstärken das Gefühl der Immersion. Die Teilnehmer bewegen sich frei im Raum und sehen ihre Mitspieler als Avatare.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Der offizielle Trailer zu „Stranger Things: Catalyst“.

Sandbox VR betreibt weltweit über 60 Standorte, davon zehn in Deutschland. Dazu zählen Berlin, Hamburg und Mannheim. Der jüngste deutsche Standort wurde am 10. Oktober in Nürnberg eröffnet, die nächsten sollen bald in München und Köln folgen. Im Frühjahr überschritt das Unternehmen die Marke von 200 Millionen US-Dollar an weltweiten Ticketerlösen und verzeichnet inzwischen über 100.000 Besucher pro Monat.

Stranger Things: Finale Staffel in Sicht

„Stranger Things: Catalyst“ ist bereits die dritte Kooperation mit Netflix nach „Squid Game Virtuals“ und „Rebel Moon: The Descent.“ Neben diesen drei gibt es sieben weitere Erlebnisse, die allesamt vom hauseigenen Studio entwickelt wurden.

Die fünfte und letzte Staffel von Stranger Things steht derweil in den Startlöchern. Laut Netflix sollen die neuen Episoden in drei Teilen erscheinen. Der erste Part umfasst vier Folgen, die am 27. November veröffentlicht werden. Der zweite Part mit drei Einzelfolgen folgt am 26. Dezember. Das große Finale der Staffel ist schließlich für den 1. Januar 2026 angekündigt. „Stranger Things: Catalyst“ erzählt eine neue, eigenständige Geschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut der offiziellen Webseite, über die man Tickets buchen kann, dauert ein Erlebnis rund 40 Minuten und kostet je nach Anzahl der Teilnehmer zwischen 30 und 45 Euro pro Person. Für VR-Heimnutzer gibt es das schon etwas ältere VR-Spiel „Stranger Things VR“ für Meta Quest, Playstation VR2 und andere VR-Headsets.

(tobe)

Künstliche Intelligenz

Europäer: Klassische Medien, KI-Detektoren und Staat müssen KI-Inhalte prüfen

Der Schutz der Demokratien in Europa vor KI-Falschnachrichten und Manipulationsversuchen kann aus Sicht der Europäer durch einen Dreiklang von prüfenden Institutionen gewährleistet werden: klassische Medien, KI-Detektoren und staatliche Regulierung. Die eigene Medienkompetenz wird als weniger wirksam eingestuft. Das geht aus einer aktuellen Studie des Vodafone Instituts hervor, der Denkfabrik des Telekommunikationsdienstleisters. KI wird demnach als große Gefahr für die Manipulation von Wahlen und auch das Untergraben des Vertrauens in politische Institutionen durch generierte Falschnachrichten beziehungsweise Desinformation gesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Bedeutung klassischer Medien hat zugenommen

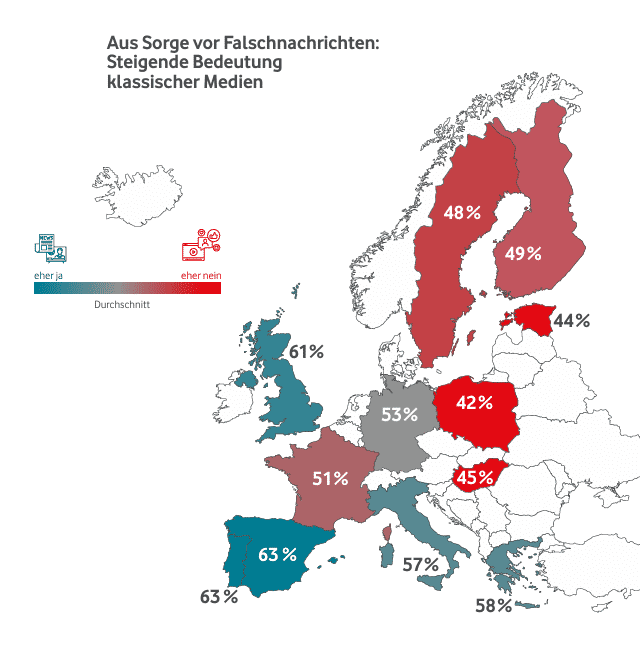

Für die Studie wurden 12.086 wahlberechtigte Personen ab 18 Jahren in zwölf europäischen Ländern über computergestützte Online-Interviews im Frühjahr 2025 befragt, darunter auch 1002 Personen aus Deutschland. Der Befragung zufolge hat für mehr als die Hälfte der Europäer – unabhängig vom Alter – die Bedeutung redaktioneller Berichterstattung aufgrund der steigenden Gefahr von Falschnachrichten zugenommen. So stimmten insgesamt 53 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die Bedeutung redaktioneller Beiträge aufgrund der aktuellen Lage gestiegen sei. Unter den 25- bis 34-Jährigen sind es 57 Prozent, bei den 18- bis 24-Jährigen und 35- bis 44-Jährigen mit 54 Prozent etwas mehr.

Jüngere informieren sich eher online, ältere eher in klassischen Medien, durch aktuelle Entwicklungen gewinnen redaktionelle Berichterstattungen an Gewicht, um Falschnachrichten zu vermeiden oder besser zu erkennen.

(Bild: Vodafone Institut)

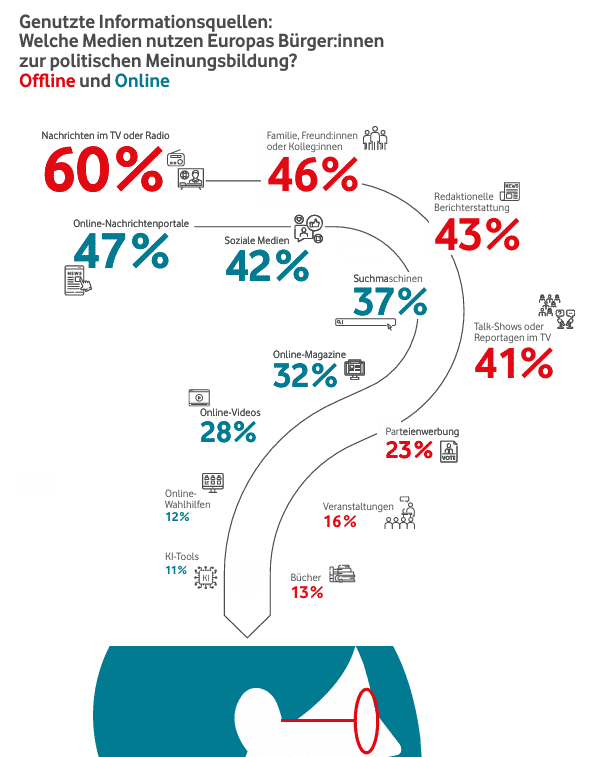

Ältere Menschen konsumieren ohnehin eher klassische Medien, belegt die Studie: Im europäischen Durchschnitt und über alle Altersklassen hinweg greifen rund 60 Prozent der Befragten für politische Informationen auf klassische Medien wie Nachrichten im Fernsehen und Radio zurück. Die Nutzung von Fernsehen und Radio nimmt mit höherem Alter zu. Der Anteil in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen liegt bei gut 40 Prozent. Neben Nachrichten im Fernsehen und Radio spielen weitere Quellen eine wichtige Rolle: der persönliche Austausch innerhalb der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz (46 Prozent), redaktionelle Berichterstattung (43 Prozent) sowie politische Talkshows und Reportagen im Fernsehen (41 Prozent)

60 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nutzen für politische Informationen soziale Medien. Instagram (61 Prozent), YouTube (57 Prozent) und TikTok (56 Prozent) sind hierbei die maßgeblichen Plattformen, die zumindest schon einmal zu diesem Zweck genutzt wurden. Mit Blick auf alle Befragten über alle Altersklassen hinweg zeigt sich ein zweigeteiltes Bild für den Nachrichtenbezug online: 47 Prozent informieren sich über Nachrichtenportale, 42 Prozent über soziale Medien.

Jüngere nehmen mehr Fake News wahr

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie häufig Menschen in Kontakt mit Falschnachrichten kommen, ist unter den Generationen ebenfalls unterschiedlich. Demnach gaben unter den 18- bis 24-Jährigen 38 Prozent an, in den vergangenen Monaten sehr oder extrem häufig Fake News wahrgenommen zu haben, während der Wert bei den über 64-Jährigen bei 16 Prozent liegt. Die Studie mutmaßt, dass dies unter anderem daran liegen könnte, dass junge Menschen mehr Zeit online verbringen und dadurch öfter Kontakt zu Desinformation haben. Ob sie vielleicht auch besser darin sind, Fake News zu erkennen, hat die Studie nicht untersucht. Sie kommentiert aber an anderer Stelle: „Während die meisten überzeugt sind, sich nicht von Falschnachrichten beeinflussen zu lassen, werden die Manipulationsgefahren bei anderen Personen als viel stärker eingeschätzt: 39 Prozent gegenüber 18 Prozent. Dies ist ein bekanntes Phänomen und daher wenig überraschend, dass es in allen Ländern vorzufinden ist. Es ist aber durchaus relevant, da es zu sozialer Spaltung beitragen kann. Wenn einzelne Gruppen glauben, dass „die Anderen“ durch Medien manipuliert werden, kann dies das Misstrauen in der Gesellschaft verstärken.“

In Südeuropa hat die Bedeutung von klassischen Medien aufgrund der Sorge vor Falschnachrichten zugenommen, in Nordeuropa eher weniger.

(Bild: Vodafone Institut)

Dass Falschnachrichten eine sehr große oder extreme Gefahr für die Demokratie darstellen, gaben 28 Prozent aller Befragten an. Am stärksten davon überzeugt sind Menschen aus Spanien mit 38 Prozent Zustimmung, und am wenigsten Menschen aus Finnland mit 15 Prozent. Je jünger die Befragten, desto stärker bewerten diese den Einfluss von Falschinformationen auf die Demokratie (35 Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen vs. 21 Prozent bei den über 64-Jährigen). Wie häufig Fake News wahrgenommen werden, unterscheidet sich auch deutlich zwischen den Ländern: So wurden in Estland und Griechenland (39 und 35 Prozent) wesentlich mehr Fake News von Befragten wahrgenommen als etwa in Finnland und Schweden (20 und 19 Prozent).

KI als Brandbeschleuniger für Fake News

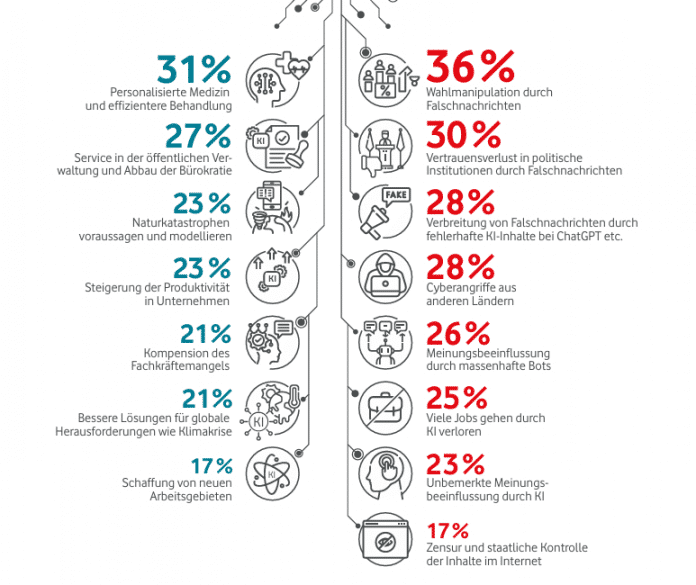

Da KI auch zur Erstellung von Fake News und täuschend echter Videos und Fotos im politischen Kontext genutzt werden kann, wurden Teilnehmende auch hierzu befragt: Die größten Risiken von KI für die Demokratie werden in Wahlmanipulationsmöglichkeiten im Vorfeld von Wahlen (36 Prozent) und dem Untergraben des Vertrauens in politische Institutionen durch KI-generierte Falschnachrichten (30 Prozent) gesehen. Auch überwiegt bei den befragten Europäerinnen und Europäern derzeit die Skepsis bei der Wahrnehmung von KI. Nur etwa 30 Prozent glauben, dass die Vorteile von KI insgesamt die Nachteile überwiegen. Besonders kritisch gegenüber KI-Inhalten zeigen sich Befragte aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich, während es in Südeuropa mehr Zutrauen gibt.

Gute Seiten – schlechte Seiten: KI wird eher skeptisch betrachtet, wo Vor- oder Nachteile liegen (könnten), wurde genauer abgefragt.

(Bild: Vodafone Institut)

Ein Dreiklang aus Maßnahmen hat den Befragten zufolge das größte Zukunftspotential, dem zu begegnen: KI-Detektoren, klassische Medien und staatliche Regulierungen. 45 Prozent sehen vor allem eine Überprüfung durch klassische Medien als relevant an, was besonders von Älteren genannt wurde. Als weniger zukunftsrelevant werden Erkennungsalgorithmen in sozialen Medien (35 Prozent), medienkompetente Nutzer (31 Prozent) und die Förderung des Austauschs von Best Practices durch internationale Organisationen (23 Prozent) gesehen.

Die Befragten sprechen sich dementsprechend für Maßnahmen wie das Kennzeichnen von KI-generierten Inhalten (65 Prozent), Faktenchecks (59 Prozent) sowie den Einsatz nationaler Aufsichtsbehörden (58 Prozent) aus. Teilnehmende aus Portugal befürworten in diesem Zusammenhang die verschiedenen Aspekte des DSA und des AI Act mit 70 Prozent am stärksten, während das Menschen aus Polen mit 50 Prozent am wenigsten tun. Zudem steigt die Zustimmung zu regulatorischen Maßnahmen mit dem Alter und der formalen Bildung. So werden beispielsweise Faktenchecks und die Unterbindung von Hassrede von knapp der Hälfte der formal niedrig Gebildeten (47 Prozent) befürwortet, bei den formal höher Gebildeten sind es zwei Drittel (65 Prozent).

Des Weiteren betrachten 43 Prozent aller Befragten Tools zur Erkennung von künstlich erstellten oder veränderten Videos, Bildern oder Audiodateien (KI-Detektoren) als zukunftsträchtige Lösungen. Bisher nutzen nur 14 Prozent der Befragten solche Detektoren, das Interesse sei aber bei jungen und formal höher gebildeten Menschen größer. Die Nutzungsbereitschaft variiert zwar zwischen den Ländern, aber fast ein Drittel der Europäer kann sich deren Einsatz zur Verifizierung politischer Inhalte gut vorstellen. Insgesamt zeigt die Studie: Ältere Befragte setzen mehr auf staatliche Regulierungen und Überprüfung mit klassischen Medien (49 Prozent bzw. 56 Prozent der über 64-Jährigen), Jüngere halten KI-Detektoren für geeigneter (50 Prozent der 18- bis 24-Jährigen).

KI mehr ein Thema für Jüngere

Der Studie zufolge sind Jüngere aber ohnehin diejenigen, die sich mehr mit KI-Tools auseinandersetzen und diese auch schon für politische Themen genutzt haben. Je jünger die Befragten sind, desto größer ist die Bereitschaft für die (zumindest einmalige) Nutzung. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 79 Prozent, bei den über 64-Jährigen nur 24 Prozent.

Mit Abstand Spitzenreiter bei den KI-Tools ist ChatGPT, das bereits von einem Drittel im politischen Kontext mindestens einmal genutzt wurde, gefolgt von Google Gemini, Meta AI, Copilot und DeepSeek. Überbewertet werden dürfen diese Daten allerdings nicht, denn wie die Studie auch klarmacht, liegt die Nutzung von KI-Tools für die politische Meinungsbildung im Vergleich zu klassischen Medien oder Nachrichtenportalen und Social Media weit zurück: Insgesamt nur 11 Prozent der Befragten nutzen regelmäßig ChatGPT oder anderen KI-Tools, wenn es um die Beschaffung von politischen Informationen geht.

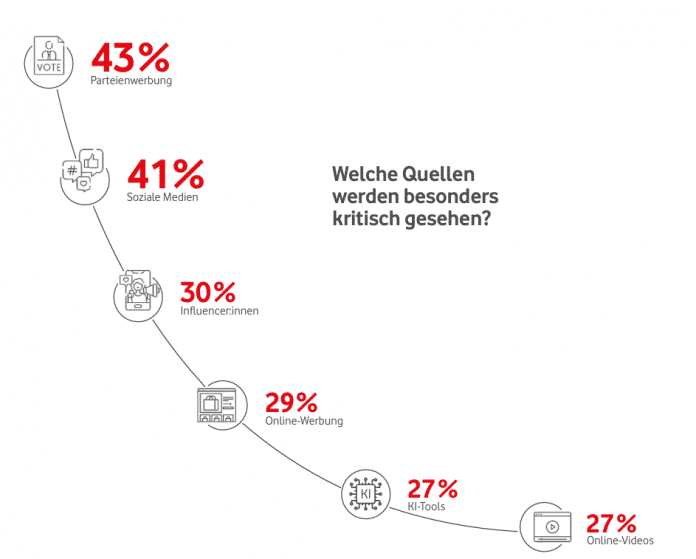

Parteienwerbung hat einen noch schlechteren Ruf als soziale Medien oder KI-Tools.

(Bild: Vodafone Institut)

Und auch wenn jüngere Befragte von 18 bis 24 Jahren zu 48 Prozent die Meinung vertreten, dass KI mehr Vor- als Nachteile bringt, hinterfragen diese Altersgruppen KI-generierte Inhalte mit 43 Prozent sogar leicht überdurchschnittlich. Über alle Altersgruppen hinweg sind 40 Prozent der Befragten KI-Inhalten gegenüber misstrauisch, ähnlich wie auch gegenüber Social-Media-Inhalten mit 41 Prozent. Mit 43 Prozent schneidet nur noch die Werbung von Parteien unter den Befragten schlechter ab.

(kbe)

Künstliche Intelligenz

software-architektur.tv: DiversIT(y) – Diversität in der IT

Wie erleben Menschen, die in der IT unterrepräsentiert sind, ihren Arbeitsalltag wirklich? In diesem Livestream bringen Liam Bergh, Sabine Wojcieszak und Eberhard Wolff ungefilterte Stimmen direkt auf die Bühne der IT-Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Vorfeld haben sie persönliche Erfahrungsberichte gesammelt – von Mikroaggressionen im Team-Meeting bis zu strukturellen Hürden beim Karrierestart. Diese anonymisierten Geschichten lesen sie vor und diskutieren gemeinsam: Was läuft schief? Was funktioniert bereits gut? Und vor allem: Was kannst du selbst, dein Team oder deine Organisation morgen konkret anders machen?

Aus der Praxis für die Praxis: Diese Session richtet sich an alle, die Diversität nicht nur als HR-Thema verstehen, sondern als strategischen Erfolgsfaktor für ihre IT-Organisation. Ob CTO, Teamlead oder Entwickler:in – hier erhältst du ungefilterte Einblicke aus dem Projektalltag, die sonst oft unsichtbar bleiben, und kannst konkrete Impulse direkt in deinen Alltag mitnehmen.

Was du mitnimmst: Echte Erfahrungen statt Theorie, Verständnis für Barrieren im IT-Alltag und Handlungsfelder für inklusive Teams – so konkret wie möglich, so anonym wie nötig.

Lisa Maria Schäfer malt dieses Mal keine Sketchnotes.

Livestream am 9. Dezember

Die Ausstrahlung findet am Dienstag, 9. Dezember 2025, live ab 13:00 Uhr statt. Die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams können Interessierte Fragen via Twitch-Chat, YouTube-Chat oder anonym über das Formular auf der Videocast-Seite einbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger sowie Podcaster auf iX und bekannter Softwarearchitekt, der als Head of Architecture bei SWAGLab arbeitet. Zum Team gehören außerdem Lisa Maria Schäfer (Socreatory) und Ralf D. Müller (DB Systel). Seit Juni 2020 sind über 250 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff, Schäfer oder Müller solo. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren bindet iX (heise Developer) die über YouTube gestreamten Episoden im Online-Channel ein, sodass Zuschauer dem Videocast aus den Heise Medien heraus folgen können.

Weitere Informationen zu den Folgen finden sich auf der Videocast-Seite.

(mdo)

Künstliche Intelligenz

Vorstellung Mercedes GLB EQ: Im zweiten Anlauf erfolgreich?

Mercedes überrascht mit dem zweiten GLB gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen erinnert gerade die hintere Seitenlinie ziemlich an den Smart #5. Zum anderen hält der Konzern am Konzept fest, zwei ähnlich große SUV-Modelle anzubieten. Bisher gab es mit primärem Hinterradantrieb und Wandlerautomatik auf der einen Seite – der des GLC – und primärem Frontantrieb und Doppelkupplungsgetriebe im EQB/GLB Unterschiede, die das Fahren prägten. Das wird mit dem Modellwechsel beseitigt. Der GLB EQ bekommt wie der GLC EQ Hinterradantrieb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugelegt

Der neue GLB wird etwas größer als sein Vorgänger. In der Länge legt er um 4,8 cm auf 4,73 m zu, in der Breite sind es mit 1,86 m 2,7 cm mehr. Der Radstand wächst um 6 cm auf 2,89 m. Standardmäßig ist der GLB ein Fünfsitzer, gegen Aufpreis gibt es zwei weitere Sitze in dritter Reihe. Dann allerdings wird der Kofferraum nicht viel mehr als eine kleine Ablage sein – Mercedes nennt dieses Volumen nicht einmal. Als Fünfsitzer fasst dieser Teil des Gepäckraums 540 Liter im Fünfsitzer. Wer die dritte Reihe bestellt hat, aber gerade nicht nutzt, kann 480 Liter einladen. Bemerkenswert üppig ist mit 127 Litern das Fach unter der vorderen Haube. Auch die maximale Anhängelast ist mit zwei Tonnen großzügig ausgelegt.

Mercedes-Benz

)

Im Innenraum erwartet den Fahrer und seine Gäste das nun schon aus einigen Neuvorstellungen dieses Jahres bekannte Design. Es gibt ein von Bildschirmen dominiertes Armaturenbrett, optional auch mit Beifahrer-Display. Als Betriebssystem dient MB.OS. Eine erste Ausfahrt mit dem CLA EQ zeigte, dass die Sprachsteuerung nochmals verbessert wurde. Es sei allen empfohlen, ihr zumindest eine Chance zu geben, denn sie erleichtert den Zugang wirklich deutlich. Anders als bisher ist ein großes Glasdach serienmäßig, doch es gibt keine Chance mehr, es auch öffnen zu können.

Auch wieder mit Verbrenner

Ursprünglich sollte der Verbrenner mit diesem Modellwechsel Vergangenheit sein, doch während der Entwicklung steuerte Mercedes um. Zusätzlich zu den batterieelektrischen Antrieben, die die Verantwortlichen in den Fokus der Aufmerksamkeit schieben möchten, sind drei Mild-Hybride geplant. Die Leistungsdaten verrät Mercedes für das SUV noch nicht, sie sollen erst im kommenden Jahr kommuniziert werden. Denkbar, ja sogar wahrscheinlich ist ein Angebot wie im CLA, wo die Hybride mit 100, 120 und 140 kW angeboten werden. Anders als im E-Auto ist hier der Frontantrieb der primäre, die Hinterachse wird in dem Allradmodell nur bei Bedarf hinzugeholt. Ein Doppelkupplungsgetriebe mit acht Stufen ist Standard.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pufferbatterie hat bis zu 1,3 kWh, schreibt Mercedes. Bei sehr geringer Lastanforderung sei sogar elektrisches Fahren möglich. Das ist natürlich bestenfalls Beiwerk, denn im Kern geht es um eine variable Lastpunktverschiebung: Der Verbrenner soll, sooft es eben möglich ist, nahe seines besten Wirkungsgrades arbeiten. Die Einlassventile schließen früher als gewöhnlich, um im sogenannten “Miller-Brennverfahren” eine bessere Nutzung der Expansion zu ermöglichen und damit die Effizienz weiter zu erhöhen. Verbrauchswerte nennt Mercedes noch keine.

Zwei E-Antrieb zum Start des Verkaufs

Ohnehin stehen die drei Mild-Hybride im Schatten der batterieelektrischen Antriebe. Zum Start gibt es ein Heckantriebsmodell (GLB 250+ EQ) mit 200 kW und 335 Nm und ein Allradler, der dem noch einen Elektromotor mit 80 kW an der Vorderachse hinzufügt. Der GLB 350 4Matic kommt damit auf eine Systemleistung von 260 kW und ein maximales Drehmoment von 515 Nm. Viele Hersteller nutzen für den sekundären Antrieb einen Asynchronmotor, der sich ohne Last energieeffizienter mitschleppen lässt, dafür aber andere Nachteile hat. Mercedes verbaut dagegen zwei Synchronmotoren und schreibt sich nebenbei auf die Fahnen, den Anteil schwerer seltener Erden massiv reduziert zu haben.

Langsam, sehr langsam verschiebt sich der Fokus des Interesses bei Elektroautos von der reinen „Und-wie-weit-kommst-du-Debatte“ in eine etwas breitere Betrachtung. Im WLTP nennt Mercedes für den 250+ eine Reichweite zwischen 542 und 631 km, im 350 4Matic sollen es 521 bis 614 km sein. In beiden Fällen ist eine NMC-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt) mit nutzbaren 85 kWh eingebaut. Mercedes macht beim Laden einen riesigen Schritt nach vorn, der manche Bedenken zumindest etwas Wind aus den Segeln nehmen könnte. In der Spitze lädt der GLB mit bis zu 320 kW. Innerhalb von 10 Minuten sollen bis zu 260 km WLTP-Reichweite nachgefüllt sein. Einen Wert für die Aufladung von 10 auf 80 Prozent bleibt die erste Pressemeldung noch schuldig, doch wir gehen davon aus, dass dieser Wert identisch mit dem im CLA EQ sein wird. Dort sind es 22 Minuten. Das wären im Schnitt netto rund 162 kW Ladeleistung.

620 km auf der Autobahn

Eine spekulative Beispielrechnung zur Veranschaulichung: Man startet mit 100 Prozent und fährt die Batterie bis auf 10 Prozent herunter. Das dürften auf der Autobahn, sofern man es nicht auf einen besonders hohen Verbrauch anlegt, mit etwas zusätzlichem Puffer wenigstens rund 350 km sein. Nach der Aufladung auf 80 Prozent kämen wieder etwa 270 km hinzu. Mit einer Pause von 22 Minuten wären somit rund 620 km möglich – wie gesagt, mit etwas Puffer gerechnet. Auch der GLB wird damit nicht jene abholen, die 1000 km ohne jeglichen Stopp absolvieren wollen, aber möglicherweise ein Teil der restlichen Interessenten.

Mercedes-Benz

)

Einschränkungen beim Laden

Zwei Einschränkungen beim Laden gibt es: Wie schon im CLA EQ wird auch der GLB EQ an DC-Ladesäulen mit 400 Volt nur laden können, wenn eine entsprechende Zusatzausstattung geordert wurde. Das trifft zwar nicht auf alle öffentlichen Gleichstromlader zu, kann aber unter Umständen ziemlich unangenehm sein. Hoffentlich hat ein aufmerksamer Programmierer daran gedacht, in GLB-Modellen ohne dieses Extra die inkompatiblen Ladesäulen im Navi auszublenden. Bedenken sollte der Interessent auch, dass serienmäßig nur ein 11-kW-AC-Lader eingebaut ist. Wer an Wechselstrom mit 22 kW laden möchte, muss das ebenfalls ab Werk ordern.

Weniger teuer als der GLC

Vielleicht tröstet es den ein oder anderen, dass der GLB EQ weniger kostet als der GLC EQ. Von preiswert ist dabei selbstverständlich nicht die Rede. Das vorläufige Basismodell ist mit 59.048 Euro angepriesen, der 350er mit 62.178 Euro. Das ist eine überaus selbstbewusste Ansage, denn der GLB-Einstieg liegt damit erheblich oberhalb von Elektroautos wie Skoda Enyaq, BMW iX1 (Test) oder dem Smart #5. Ein Basismodell für etwas weniger Geld soll folgen, doch auch hier sollte sich der Interessent keine übertriebenen Hoffnungen machen: Mit der von den meisten wohl gewählten Ausstattung wird kein GLB EQ wesentlich weniger als 60.000 Euro kosten. Der erste Anlauf von Mercedes in die Welt der Elektromobilität war nicht besonders erfolgreich. Der zweite ist gleichwohl mit einer mutigen Preisgestaltung versehen.

Mehr zur Marke Mercedes

(mfz)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?