Künstliche Intelligenz

Texten auch bei Blackout | Meshtastic ausprobiert

In diesem Video erklären wir, wie das Open-Source-Projekt Meshtastic funktioniert, wie man es selbst einrichtet und warum es im Krisenfall ein echter Gamechanger sein kann.

Transkript des Videos

(Hinweis: Dieses Transkript ist für Menschen gedacht, die das Video oben nicht schauen können oder wollen. Der Text gibt nicht alle Informationen der Bildspur wieder.)

Guckt mal hier, das bin ich, wie ich meinem Kollegen Jan aus der Pampa ohne Handynetz Nachrichten in den Verlag schicke — aus mehreren Kilometern Entfernung! Möglich macht das dieses kreditkartengroße Gerät und ein solarbetriebener Verstärker auf dem Verlagsdach. Das Kärtchen ist per Bluetooth mit meinem Smartphone verbunden und wird per App bedient. Damit kann ich dann SMS verschicken und wenn zwischen mir und dem Verstärker eine Sichtverbindung ist, klappt das wirklich über Dutzende Kilometer!

Die Magie dahinter heißt Meshtastic. Das ist ne Open-Source-Software für Bastelplatinchen und auch immer mehr fertige Geräte mit LoRa-Funkmodem. Damit bildet Meshtastic dann ein Meshnetzwerk über das man chatten kann, ohne auf Handy- und Festnetze angewiesen zu sein.

Ich bin Andi, mach hier Urlaubsvertretung für Keno und hab mich in den letzten Wochen ziemlich intensiv mit Meshtastic beschäftigt. In diesem Video zeig ich euch, was Meshtastic ist und wie ihr selbst damit loslegen könnt.

Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei …

Stellt euch vor ihr seid abends zuhause, zockt mit Freunden gemeinsam online und plötzlich wird alles dunkel. Fernseher aus, Lampe aus und der Router leuchtet nicht mehr. Ihr nehmt das Handy zur Hand, um euren Freunden eben Bescheid zu geben, dass bei euch der Strom ausgefallen ist und dass ihr bestimmt gleich weiterzocken könnt — und habt kein Netz. Draußen ist nicht nur deine Straße dunkel, sondern die ganze Stadt — ein Blackout! Ihr seid abgeschnitten und könnt plötzlich nur noch so weit kommunizieren, wie es eure Stimme zulässt.

Wofür braucht man das?

So ein Szenario ist am 28. April dieses Jahres beim Blackout in Spanien und Portugal Realität geworden. An vielen Stellen hatte man entweder gar keinen Mobilfunkempfang mehr oder nur noch sporadisch. Ein Stromausfall dieses Ausmaßes ist in Deutschland zwar aufgrund unserer vielen Nachbar-Verbindungen unrealistischer, aber wenn es dann doch passiert, ereilt unsere Handynetze dasselbe Schicksal: Wenn überhaupt ein größerer Akkupuffer an der Basisstation in eurer Nähe vorhanden ist, ist er in der Regel nach wenigen Stunden leer. Die Netzbetreiber sagen auch ganz klar: Unsere Netze sind von der öffentlichen Stromversorgung abhängig.

Wollt ihr euch für so einen Fall vorbereiten, müsst ihr für alternative, netzunabhängige Kommunikationskanäle sorgen. Da kann man natürlich ganz klassisch auf Sprechfunkgeräte in den allgemein zugeteilten Bereichen alias “Jedermannfunk” gehen, etwa PMR auf 446 MHz oder CB-Funk auf 27 MHz … ist beides lizenzfrei. Aber um dort gute Reichweiten zu erzielen, muss man schon einigen Aufwand betreiben — etwa große Antennen aufs Dach schrauben. Relaisfunkstellen, die die Reichweite etwa von einem Berg aus verlängern, sind in diesen Bereichen nicht zulässig und die meisten Funkgeräte können das deshalb auch gar nicht.

Meshtastic

Etwas einfacher kann man es sich mit Meshtastic machen: Wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist Meshtastic ein Funkprotokoll für den Textnachrichtenaustausch. Wer mitmachen möchte, benötigt ein Meshtastic-fähiges Gerät — auch genannt Node — und die Meshtastic-App auf dem Smartphone. Beide werden per Bluetooth miteinander verbunden. Das Node erweitert das Smartphone sozusagen um eine Schnittstelle zur netzunabhängigen Fernkommunikation — etwas, was Smartphones sonst nicht können, weil 5G- und LTE-Modems keinen Handy-zu-Handy-Modus haben und WLAN und Bluetooth nur so ungefähr 100 Meter weit reichen.

Meshtastic nutzt die Datenfunktechnik LoRa – das steht für „Long Range“ – um mit sehr wenig Energieaufwand sehr hohe Reichweiten zu erzielen. Bei freier Sicht zwischen zwei Punkten geht das locker 10 Kilometer, meist aber weiter. Die damit erreichte Datenrate ist allerdings gering, wir reden hier über wenige Kilobit pro Sekunde; die Meshtastic-Grundeinstellung liegt bei 1,07 Kilobit pro Sekunde. Das ist auch der Grund, weshalb Meshtastic keine digitale Sprache oder etwa Bilder überträgt, sondern nur verschlüsselte Textnachrichten mit bis zu 200 Zeichen.

Das Einrichten und Texten läuft bei Meshtastic aus der Smartphone-App heraus und ist relativ simpel. Die Chat-Oberfläche unterscheidet sich auch nicht allzu sehr von der bei WhatsApp & Co. Gerade für weniger technikaffine Menschen ist da also die Hürde etwas geringer als bei einem CB-Funkgerät zum Beispiel, wo man dann ja noch die Bedienung erlernen, Antennen anschrauben und die richtigen Kanäle einstellen muss. Wie bei den anderen Jedermannfunk-Arten können bei Meshtastic alle ohne eine Prüfung oder Ähnliches mitmachen, denn der genutzte Frequenzbereich zwischen 863 und 870 MHz ist komplett lizenzfrei nutzbar.

Zur Trennung der Kommunikation gibt es Kanäle, die sind mit Gruppenchats in Messengern vergleichbar. Ab Werk hat jedes Meshtastic-Node einen allgemeinen Kanal voreingestellt und bis zu sieben weitere kann man selbst anlegen. Jeder Kanal hat einen eigenen Schlüssel, sodass nur Nodes mit dem passenden Schlüssel Nachrichten entschlüsseln können. Ein privater Familienchat ist in Meshtastic also kein Problem. Außerdem hat jedes Gerät ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel, sodass auch geheime Direkt-Chats möglich sind.

Das beim Sprechfunk hohe Risiko, etwas zu verpassen, wenn man mal kurz nicht am Funkgerät ist, gibts bei Meshtastic übrigens auch nicht — selbst, wenn das Smartphone mal aus ist. Die Nodes speichern eingehende Nachrichten nämlich und schicken sie an die App, sobald diese sich wieder verbindet.

Was ist Meshing?

Der größte Vorteil gegenüber CB-Funk & Co., den hab ich bislang unterschlagen, ist aber das Meshing: Meshtastic-Geräte helfen dabei, Nachrichten aus Gruppenchats, Direktnachrichten oder Positionsdaten weiterzuleiten, indem sie sie erneut aussenden, nachdem sie sie von einem anderen Node empfangen haben. Das gilt auch für Nachrichten aus Chats, die sie selbst nicht entschlüsseln können – das Meshtastic-Gerät des Nachbarn sendet also auch euren Familienchat weiter, ohne tatsächlich mitlesen zu können.

Beim Weiterleiten entscheidet jedes Gerät individuell, ob es eine empfangene Nachricht erneut senden soll – abhängig davon, ob es sie bereits kennt und ob ein anderes Node sie nicht bereits weitergeleitet hat. Dazu wartet jedes Node nach Empfang eine kurze, zufällige Zeit. Hat in dieser Zeit niemand sonst die Nachricht gehoppt, sendet das Node sie erneut aus. So entsteht ein intelligentes, sparsames Meshnetz, das auch weit entfernte Geräte zuverlässig erreicht.

Damit keine endlose Nachrichtenflut entsteht, hat jedes Paket einen Hop-Zähler und bei jedem Hop wird der Zähler um 1 heruntergezählt. Ist der Zähler beim Empfang auf 0, wird das Paket nicht erneut ausgesendet. Die Werkseinstellung ist 3, aber man kann den Zähler auf bis zu 7 stellen und damit dann richtig weit kommen. Sollte man nur nicht unbedingt machen, wenn’s nicht nötig ist.

1 und 1 zusammengezählt: Stellt man jetzt ein Meshtastic-Gerät auf ein hohes Gebäude oder einen hohen Berg, steigt die Reichweite für alle Geräte im Tal drastisch an, denn ihre Pakete werden ja von dem Gerät auf dem hohen Standort erneut ausgesendet. Zwischen zwei Bergen sind problemlos 100 Kilometer möglich.

Diese strategisch positionierten Geräte nennt man „Router“. Das ist dann zwar auch wieder eine Art Netzinfrastruktur, aber weil Meshtastic so wenig Energie benötigt, reicht ein kleines Solarpanel für den Dauerbetrieb und mit überschaubarer Akkukapazität kann man mehrere Wochen Dunkelheit überbrücken. Das ist also kein Vergleich mit einer Mobilfunk-Basisstation, die mehrere Hundert Watt für den Betrieb benötigt.

Meshtastic ging 2019 als Hobbyprojekt auf der Code-Plattform GitHub los und ist mittlerweile ne eigene Firma. Als wir 2022 das erste Mal über Meshtastic berichtet haben, war’s wirklich noch in den Kinderschuhen. Heute ist zwar immer noch im Beta-Status, hat aber krass an Funktionen gewonnen, ist wirklich schon echt stabil und macht vor allen Dingen auch Spaß.

So! Neugierig geworden?! Dann erzähl ich jetzt, was ihr braucht, um selbst Meshtastic-User zu werden!

Benötigte Hardware

Wenn ihr überhaupt keine Lust auf Basteleien habt, ist das SenseCAP T1000-E von Seeed Studio die richtige Wahl für euch. Das Teil kostet ungefähr 50 Euro, ist so groß wie eine Kreditkarte …vielleicht ein bisschen größer … und ist das ideale Gerät für Einsteiger. Darin steckt ein super sparsamer Bluetooth-Chip von Nordic, die haben das Thema Energiesparen bei Bluetooth-Chips wirklich durchgezockt. Das kleine Ding hier hält mit 700 Milliamperestunden einfach 2–3 Tage und noch länger, wenn man das GPS-Modul ausmacht.

Positionsdaten kann Meshtastic auch, gibt auch eine Karte in der App, hatte ich vorhin nicht explizit erwähnt. Kann man natürlich abschalten, für die Privatsphäre. Aber das ist der Grund, weshalb viele Meshtastic-Geräte auch ein Modul für Systeme wie GPS und Galileo haben.

Das T1000-E kommt mit Meshtastic vorinstalliert, aber da Meshtastic nach wie vor Beta-Status hat, muss man sich darauf einstellen, gelegentlich mal Updates machen zu müssen. Das geht aber wirklich echt einfach bei dem Gerät: Man steckt das USB-Kabel in den Rechner, hält den Knopf vorne gedrückt und flickt den Magnetkontakt zweimal so weg vom Gerät. Das bringt das T1000 dann in den Installationsmodus, sodass es im Dateimanager als Laufwerk auftaucht. Dann geht man auf die Meshtastic-Seite, lädt die Firmware herunter und kopiert sie auf das Laufwerk — fertig. Ziemlich simpel.

Das Einrichten ist auch echt super einfach.

App-Einrichtung

Wenn ihr einen 3D-Drucker zur Verfügung habt und euch nicht vor ein wenig Bastelei scheut, könnt ihr euch auch ein Node selber bauen, ist dann ein bisschen günstiger und mit Display. Das hier ist ein Heltec LoRa32 v3 mit dem ESP32, einem bei Bastlern beliebten Mikrocontroller mit WLAN und Bluetooth. Bei Amazon gibt’s zum Beispiel Sets, wo gleich ein Akku dabei ist, und diese Antennen gibt’s da auch. Das Gerät hier hat unsere Autorin Paulina Graf gebaut und auch gleich einen Artikel dazu geschrieben, wie das geht. Super einfaches, einsteigertaugliches Bastelprojekt, Link ist in der Beschreibung.

Nahezu bastelfrei ist übrigens auch das Solar-Node auf unserem Dach. Das ist das D5 von KeepTeen aus China. Die bauen normalerweise Solarmodule mit integriertem Laderegler und Akku für Lampen oder IP-Kameras und haben einfach in eines ihrer Produkte eine Meshtastic-kompatible Platine eingebaut. Dazu muss man dann nur noch vier 18650-Akkus einstecken und dann kann’s losgehen. Im Lieferumfang ist Montagematerial für Bäume und Wände. Wir haben uns da aber nochmal einen Masthalter für besorgt; das Modul hat ein ¼-Zoll-Stativgewinde auf der Rückseite, was das Montieren von allerhand Montageoptionen einfach macht.

Fazit

Ich hab die letzten Wochen natürlich auch viel für dieses Video und meinen Artikel auf heise+ mit Meshtastic herumgespielt. Mein Kollege Jan Mahn und ich haben auch die Kombination aus KeepTeen D5 auf dem Dach des Verlags und dem SenseCAP T1000-E getestet und wir sind hier im innerstädtischen Umfeld so auf circa ein bis drei Kilometer gekommen.

Autorin Paulina war mit ihrem Heltec auch schon im Höhenzug Deister bei Hannover unterwegs und hat dort 18 Kilometer entfernte Meshtastic-Nodes erreicht. Da geht also wirklich deutlich mehr, wenn man ein Node auf einem Berg hat.

Praktisch ist, dass Meshtastic im Chat anzeigt, wenn das Paket erneut ausgesendet wurde, also sozusagen die Mesh-Wolke erreicht hat. Das heißt aber noch nicht, dass es auch bei allen angekommen ist. Wenn man wirklich sichergehen möchte, dass ein bestimmter Empfänger die Nachricht erhalten hat, muss man einen Direktchat öffnen und da gibts dann das Personen-Icon als Empfangsbestätigung, sowas wie der Doppelhaken in Messengern.

Dafür, dass Meshtastic als Software einfach kostenfrei ist, ist das alles schon echt gut. Und die Nodes sind ja auch günstiger als ein gutes Sprechfunkgerät mit allem Drum und Dran. Ich werde mich auf jeden Fall weiter mit dem Thema beschäftigen und hoffe, euch hat unser kleiner Meshtastic-Ausflug gefallen. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt’s in die Kommentare. Keno und ich haben da nämlich noch ein paar Videoideen zu Meshtastic.

Ich hab euch auch alle wichtigen Links in die Beschreibung gepackt, damit ihr direkt selbst loslegen könnt und ein paar weitere Infos zum Thema Katastrophenvorbereitung sind auch dabei. Denn Kommunikation ist nämlich nicht alles und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat da eine schlaue Checkliste gebaut!

Vielen Dank fürs Zuschauen … Abo, Like, ihr wisst. Tschüssi!

c’t 3003 ist der YouTube-Channel von c’t. Die Videos auf c’t 3003 sind eigenständige Inhalte und unabhängig von den Artikeln im c’t Magazin. Die Redakteure Jan-Keno Janssen, Lukas Rumpler, Sahin Erengil und Pascal Schewe veröffentlichen jede Woche ein Video.

(mond)

Künstliche Intelligenz

Bots unter sich: Forscher organisiert erste Wissenschaftskonferenz nur für KI

Im Oktober findet eine ganz besondere akademische Konferenz statt, die bislang ihresgleichen sucht. „Agents4Science“ ist eine eintägige Online-Veranstaltung, die fast alle Bereiche der Wissenschaft von der Physik bis zur Medizin umfasst. Die Besonderheit: Alle vorgestellten Arbeiten wurden nahezu vollständig von KI recherchiert, verfasst und überprüft – und werden mithilfe von Text-to-Speech-Technologie „präsentiert“.

Die Konferenz kommt vom Stanford-Informatiker James Zou. Er untersucht, wie Menschen und KI am besten kooperieren. Die bisherigen Systeme haben Wissenschaftlern bereits viele nützliche Werkzeuge an die Hand gegeben. Dazu gehört beispielsweise Alphafold von Deepmind, mit dessen Hilfe sich Proteine simulieren lassen, die real nur schwer herzustellen wären.

In jüngerer Zeit haben Fortschritte bei großen Sprachmodellen und KI mit Reasoning-Fähigkeiten zudem die Idee aufgebracht, dass die Systeme mehr oder weniger so autonom arbeiten können wie Wissenschaftler. Dabei sollen sie selbst Hypothesen aufstellen, Simulationen durchführen und Experimente entwerfen. Die Idee hat allerdings auch Kritiker. Unter anderem sind sie der Meinung, dass Sprachmodelle nicht zu den kreativen Denkprozessen fähig sind, die in der Forschung erforderlich sind. Zudem machten die Systeme zu viele Fehler und halluzinierten. Schließlich gruben sie jungen Forschern das Wasser ab.

Wie KI als Wissenschaftler funktionieren kann

Dennoch sind eine Reihe von Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern von den Möglichkeiten der KI-Forschenden sehr angetan. Der KI-Aktionsplan der US-Regierung beschreibt die Notwendigkeit, „in automatisierte, cloudbasierte Labore für eine Reihe von wissenschaftlichen Bereichen“ zu investieren. Optimisten glauben, dass solche Systeme tatsächlich neue wissenschaftliche Entdeckungen ermöglichen könnten, auf die Menschen allein niemals kämen. Für Zou ist die These einfach: „KI-Agenten sind nicht an Zeiten gebunden. Sie können sich jederzeit mit uns virtuell treffen und rund um die Uhr mit uns zusammenarbeiten.“

Im vergangenen Monat veröffentlichte Zou dann einen Artikel im Fachmagazin Nature mit den Ergebnissen seiner eigenen Gruppe autonomer KI-Mitarbeiter, die ein Mittel gegen das Coronavirus gefunden hatten. Angespornt durch erste Erfolge möchte er nun sehen, was „echte“ KI-Wissenschaftler leisten können, die nicht nur beitragen. Er beschreibt, wie eine erfolgreiche Veröffentlichung bei Agents4Science aussehen könnte: „Die KI sollte Erstautor sein und den Großteil der Arbeit leisten. Menschen könnten als Berater fungieren.“

Ein virtuelles Labor mit KI-Mitarbeitern

Als Doktorand an der Harvard University Anfang der 2010er Jahre war Zou so interessiert am Potenzial der KI für die Wissenschaft, dass er ein Jahr lang seine Forschung im Bereich Informatik unterbrach. Er arbeitete stattdessen in der Genomik, einem Bereich, der stark von Technologien zur Kartierung ganzer Genome profitiert hatte. Seine Zeit in echten Laboratorien zeigte ihm, wie schwierig es sein kann, mit Experten aus anderen Bereichen zusammenzuarbeiten. „Die sprechen oft eine andere Sprache“, sagt Zou. Große Sprachmodelle sind seiner Meinung nach aber besser als Menschen darin, Fachjargon zu entschlüsseln und zu übersetzen. „Die Systeme haben [im Training] so viel gelesen“, sagt Zou, dass sie Ideen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen sehr gut übersetzen und verallgemeinern können. Diese Idee inspirierte Zou zu seiner Vision eines „virtuellen Labors“.

Auf oberster Ebene wäre das Virtual Lab ein Team von KI-Agenten, die eine echte Universitätslabor-Gruppe nachahmen. Diese Agenten hätten verschiedene Fachgebiete und könnten mit verschiedenen Programmen wie Alphafold interagieren. Forscher könnten einem oder mehreren dieser Agenten eine Agenda geben, an der sie arbeiten sollen, dann das Modell öffnen, um die Kommunikation der Agenten untereinander zu überprüfen und zu bestimmen, welche Experimente in einem realen Versuch durchgeführt werden sollten.

KI-Agenten wie ein Forscherteam

Zou brauchte allerdings einen menschlichen Mitarbeiter, um diese Idee in die Tat umzusetzen und ein konkretes Forschungsproblem anzugehen. Letztes Jahr lernte er dafür John E. Pak kennen, einen Forschungswissenschaftler am Chan Zuckerberg Biohub. Pak, der Zous Interesse an der Nutzung von KI für die Wissenschaft teilt, erklärte sich bereit, gemeinsam mit ihm das virtuelle Labor aufzubauen. Pak würde bei der Festlegung der Themen helfen, aber sowohl er als auch Zou wollten klarstellen, welche Ansätze das virtuelle Labor selbst entwickeln könnte. Als erstes Projekt beschlossen sie daher, sich auf die Entwicklung von Therapien für neue Covid-19-Stämme zu konzentrieren. Mit diesem Ziel vor Augen begann Zou mit dem Training von fünf KI-Wissenschaftlern – darunter solche, die darauf trainiert waren, wie ein Immunologe, ein Bioinformatiker und ein Seniorforscher zu agieren – mit unterschiedlichen Zielen und Programmen.

Die Erstellung dieser Modelle dauerte einige Monate, aber laut Pak waren sie sehr schnell bei der Entwicklung von Therapieansätzen angekommen, sobald die Voraussetzungen geschaffen waren. „Ich glaube, es dauerte ein Tag oder nur ein halber Tag, so in etwa.“ Zou berichtet, die Agenten hätten dann beschlossen, Anti-COVID-Nanokörper zu untersuchen, eine Art Verwandte von Antikörpern, die viel kleiner und in der Natur weniger verbreitet sind. Der Grund dafür schockierte Zou. Er teilte mit, die Modelle seien deshalb auf Nanokörper gekommen, weil sie den Zusammenhang hergestellt hatten, dass diese kleineren Moleküle gut für die begrenzten Rechenressourcen geeignet sind. „Es stellte sich tatsächlich als gute Entscheidung heraus, da die Agenten diese Nanokörper effizient entwerfen konnten“, sagt er.

Nature publiziert trotz strenger KI-Regeln

Die von den Modellen entworfenen Nanokörper gehen wissenschaftlich weiter als bisherige Ansätze. Die meisten konnten sich laut der Studie an die ursprüngliche COVID-19-Variante binden. Pak und Zou räumen jedoch beide ein, dass der Hauptbeitrag ihrer Studie in Wirklichkeit beim Virtual Lab als grundsätzlichem Werkzeug liegt. Yi Shi, Pharmakologe an der University of Pennsylvania, der nicht an der Arbeit beteiligt war, aber einige der zugrunde liegenden Nanokörper herstellen konnte, die vom Virtual Lab modifiziert wurden, stimmt zu. Er sei von der Demonstration des Virtual Lab begeistert und die größte Neuerung dabei sei die Automatisierung. Nature akzeptierte schließlich das Paper und nahm es in sein Vorveröffentlichungsprogramm auf – Zou wusste, dass der Einsatz von KI-Agenten in der Wissenschaft ein für das Journal heißes Thema war und wollte einer der Ersten sein, der dies testete.

Als er seinen Artikel einreichte, stellte Zou allerdings bestürzt fest, dass er die Rolle der KI in seiner Forschung dabei nicht angemessen würdigen konnte. Die meisten Konferenzen und Fachzeitschriften erlauben es nämlich nicht, KI als Mitautor in Studien anzugeben – und viele verbieten Forschern ausdrücklich, KI zum Verfassen von Papern oder Rezensionen zu verwenden. Nature beispielsweise führt Unsicherheiten hinsichtlich der Verantwortlichkeiten, des Urheberrechts und von Ungenauigkeiten als Gründe für das Verbot dieser Praxis an. „Ich finde das einschränkend“, sagt Zou. „Solche Richtlinien sind im Grunde ein Anreiz für Forscher, den Einsatz von KI zu verheimlichen oder zu minimieren.“

KI-Konferenz in der Kritik

Zou wollte das ändern und rief deshalb seine eigene Agents4Science-Konferenz ins Leben, bei der der Hauptautor aller eingereichten Beiträge eine KI sein muss – und nicht nur darf. Andere KI-Agenten versuchen dann, die Arbeit zu bewerten und ihren wissenschaftlichen Wert zu bestimmen. Aber auch Menschen bleiben nicht völlig außen vor: Ein Team aus menschlichen Experten, darunter ein Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, wird die besten Beiträge begutachten. Zou ist sich nicht sicher, was aus der Konferenz werden wird, aber er hofft, dass sich unter den Hunderten von Beiträgen, die er aus allen Bereichen erwartet, einige Perlen finden werden. „Es könnte KI-Beiträge geben, die interessante Entdeckungen enthalten“, sagt er. Und selbst wenn nicht: Es könne aber auch KI-Beiträge geben, die Fehler enthalten, die „interessant“ sind, meint der Forscher. Während er die Resonanz auf die Konferenz als insgesamt positiv bezeichnete, gab es auch Kritik von Kollegen.

Lisa Messeri, Wissenschaftsanthropologin an der Yale University, hat etwa viele Fragen zur Fähigkeit der KI, wissenschaftliche Arbeiten zu begutachten: „Wie kommt es zu Erkenntnisfortschritten? Und was passiert, wenn ein solcher Fortschritt dann auf dem Schreibtisch des Gutachters landet?“ Sie bezweifelt, dass die Konferenz zufriedenstellende Antworten liefern kann. Letztes Jahr untersuchten Messeri und ihre Kollegin Molly Crockett in einem anderen Artikel in Nature die Probleme beim Einsatz von KI in der Wissenschaft. Beide sind nach wie vor nicht davon überzeugt, dass KI zu neuen Ergebnissen führen kann – einschließlich derjenigen, die in Zous Artikel über Nanokörper vorgestellt wurden.

„Ich bin genau die Art von Wissenschaftlerin, für die solche Tools gedacht sind, da ich keine Informatikerin bin, aber dennoch computergestützte Arbeit verrichte“, sagt Crockett, Kognitionswissenschaftlerin an der Princeton University. „Gleichzeitig bin ich jedoch sehr skeptisch gegenüber den weitreichenden Behauptungen, insbesondere hinsichtlich der Frage, wie [KI-Wissenschaftler] bestimmte Aspekte des menschlichen Denkens simulieren können.“ Beide Forscherinnen stehen dem Einsatz von KI in der Wissenschaft skeptisch gegenüber, wenn die Automatisierung menschliche Wissenschaftler daran hindert, das erforderliche Fachwissen aufzubauen, um die Agenten zu überwachen. Stattdessen plädieren sie dafür, Experten aus einem breiteren Spektrum von Disziplinen einzubeziehen, um durchdachte Experimente zu entwerfen, bevor man KI die Durchführung und Überprüfung wissenschaftlicher Arbeiten anvertraut.

KI-Forscher Zou: „Es gibt viel Hype und viel Anekdotisches“

„Wir müssen mit Erkenntnistheoretikern, Wissenschaftsphilosophen, Wissenschaftsanthropologen und Fachwissenschaftlern sprechen, die sich intensiv mit der Frage beschäftigen, was Wissen eigentlich ist“, sagt Crockett. Zou sieht seine Konferenz jedoch genau als das Experiment, das dieses Gebiet voranbringen könnte. In Bezug auf KI-generierte Wissenschaft sagt er: „Es gibt viel Hype und viel Anekdotisches, aber es gibt wirklich keine systematischen Daten.“ Ob die KI-Konferenz Agents4Science solche Daten liefern kann, ist noch offen, aber im Oktober werden die Agenten und Bots zumindest versuchen, der Welt zu zeigen, was sie können.

Dieser Beitrag ist zuerst auf t3n.de erschienen.

(jle)

Künstliche Intelligenz

Windows: MS Word speichert jetzt automatisch in die Cloud

Microsoft drängt Office-Dateien in die Cloud. Ab sofort landen mit Microsoft Word für Windows erstellte Inhalte automatisch in der Microsoft-Cloud Onedrive. Nutzer, die das nicht möchten, müssen die automatische Speicherung (autosave) deaktivieren. Alternativ können sie in den Einstellungen eine andere Cloud als automatischen Speicherort festlegen. Angeboten werden in den Einstellungen auch noch, ganz old school, der eigene Rechner oder gegebenenfalls ein Netzwerklaufwerk als Ort für das automatische Abspeichern.

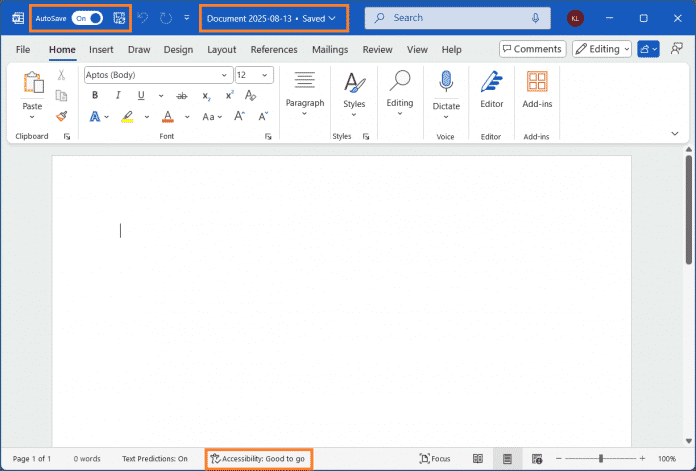

Autosave auszuschalten geht schnell (links oben). Um andere Speicherorte als Microsofts Cloud festzulegen, müssen Anwender in die Einstellungen vordringen.

(Bild: Microsoft)

Beginnt ein Nutzer zu schreiben und schließt Word danach ohne expliziten Speicherbefehl, fragt Word, ob der Inhalt in der Cloud gespeichert bleiben oder weggeschmissen werden soll. Die neuen Voreinstellungen greifen ab sofort in Word für Windows ab Version 2509 (Build 19221.20000). Für Excel für Windows und Powerpoint für Windows möchte Microsoft noch im Laufe des Jahres die gleichen Voreinstellungen einführen.

Der Copilot wartet schon

Im Firmenblog erläutert Microsofts Produktmanager Raul Munoz die Vorzüge automatischen Speicherns, nämlich, dass getane Arbeit seltener verloren geht. Das kann sonst bei einem Absturz des Programms, des ganzen Windows, oder einem Stromausfall durchaus vorkommen. Abspeichern in der Cloud ist dann vorteilhaft, wenn der Nutzer möchte, dass er selbst oder Dritte die Datei von anderen Geräten aus lesen und bearbeiten können.

Dazu zählt auch Microsofts Künstliche Intelligenz Copilot samt deren Agenten. Auch sie erhalten unmittelbar Zugriff auf die automatisch auf Onedrive gespeicherten Dateien. Eine entsprechende Lizenz vorausgesetzt, kann der Anwender die KI dann zur Auswertung oder weiteren Bearbeitung der Datei heranziehen.

Zu Änderungen der Voreinstellung bezüglich automatischen Speicherns in Word für MacOS macht Munoz in seinem Blogpost keine Angaben. Dafür legt er zwei überraschende Bugs in Word für Windows offen: Ist die Anzeige des Startbildschirms beim Aufruf von Word deaktiviert, schlägt die automatische Speicherung der ersten Datei jeder Sitzung fehl. Und wird während einer laufenden Word-Sitzung eine zweite Instanz des Programmes aufgerufen, werden damit neu erstellte Dateien ebenfalls nicht automatisch gespeichert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Top 7: Die beste Kühlbox mit Kompressor von Anker Solix, Ecoflow & Co. im Test

Getränke und Lebensmittel unterwegs aktiv kühlen? Dazu ist eine Kompressor-Kühlbox nötig. Wir zeigen empfehlenswerte Modelle und worauf zu achten ist.

Beim Camping, auf dem Festival oder am Strand ist eine Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen durch Kaltgetränke unabdingbar. Auch wer sein Grillgut oder andere Lebensmittel frisch halten will, findet eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Kühlboxen mit unterschiedlicher Technik. Neben der Größe und Aufteilung der Kühlboxen unterscheiden sich diese vorrangig durch die eingesetzte Technik. Und hier gilt es genau hinzusehen, damit die Kühlbox auch tatsächlich so funktioniert wie erwünscht.

Zwar schaffen es passive und thermoelektrische Kühlboxen, bereits heruntergekühlte Lebensmittel länger auf Temperatur zu halten, aktiv kühlen kann man damit aber nicht. Hier kommen dann die Kompressor-Kühlboxen ins Spiel. Diese bieten ganz unabhängig von der Umgebungstemperatur ordentliche Kühlleistung bis in den Minusbereich und schaffen es, Getränke, Lebensmittel oder auch Eis nicht nur kalt zu halten, sondern auch herunterzukühlen.

Welche Kühlboxen mit Kompressor in unseren Tests am besten abgeschnitten haben und welche Alternativen es gibt, zeigt diese Bestenliste. Außerdem klären wir, ob sich Extras wie App-Anbindung, interner Akku oder gar integrierte Eiswürfelbereiter in der Praxis lohnen. Mobile Speicherlösungen für Strom zeigen wir in der Die besten Powerstations: Solargeneratoren im Test – von Camping bis Notstrom.

Welche ist die beste Kühlbox mit Kompressor?

Am besten im Test abgeschnitten hat die Anker Solix Everfrost 2 40L für 688 Euro, wodurch sie zum Testsieger wird. Ihr praktisches Design, die lange Akkulaufzeit mit optional erweiterbaren Akkus und eine astreine Kühlleistung machen sie zur besten Wahl für mehrtägige Festivalaufenthalte, Camping-Ausflüge oder Wochenendtrips.

Die Plug-in Festivals Icecube 40 ist unser Preis-Leistungs-Sieger. Sie vereint schickes, hochwertiges Design mit einem fairen Preis: Die Variante mit 30 Litern gibt es etwa ab 270 Euro.

Unser Schnäppchen kommt von Arebos und bietet 39 Liter Volumen zum attraktiven Preis von 190 Euro.

Das gesamte Testfeld unserer Bestenliste zeigen wir nachfolgend:

Technische Daten

Die technischen Daten der Produkte unserer Bestenliste lauten wie folgt:

Wie funktionieren Kühlboxen mit Kompressor?

In Kompressor-Kühlgeräten werden Kältemittel auf natürlicher oder FKW-Basis verwendet. Mittels eines Verdampfers geht dieses vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über. Das verdampfende Kältemittel entzieht der Kühlbox Wärme und sorgt so für Abkühlung. Der Kompressor komprimiert das Kältemittel anschließend und führt es wieder dem Verdampfer zu.

Kompressor-Kühlboxen sind in den vergangenen Jahren deutlich effektiver geworden, was den Energieverbrauch und die Kühlleistung betrifft. Selbst Gefrierfächer sind dank absoluter Kühltemperaturen von bis zu –20 Grad möglich. Anders als Absorber sind die Kühlboxen mit Kompressor kaum von der Umgebungstemperatur abhängig. Zwar gibt es auch hier Grenzen, Temperaturschwankungen treten aber erst bei Umgebungstemperaturen über 40 Grad auf.

Zur Stromversorgung kommen in der Regel 12 Volt, 24 Volt oder 230 Volt zum Einsatz. Neuerdings gibt es auch immer häufiger Geräte mit einer Stromversorgung per Akku. Eine Versorgung per Gas ist hingegen nicht möglich. Anders als etwa Absorber-Kühlboxen sind die Modelle mit Kompressor leider deutlich zu hören und auch schwerer.

In unseren Einzeltests haben wir mittlerweile sieben verschiedene Kompressor-Kühlboxen in der Praxis getestet und sie aufgrund unserer Erfahrungen bewertet. In Bezug auf den Stromverbrauch und die Lautstärke der Kompressoren unterscheiden sich die Testkandidaten nicht signifikant. Sind die Boxen samt Inhalt heruntergekühlt, fließen im Eco-Modus durchschnittlich 30 bis 55 W, bei voller Leistung dann etwa 50 bis 70 W.

Der Stromverbrauch per 230-Volt-Netzteil ist wegen der Wandlungsverluste insgesamt höher. Je nach Modell fließen im Test an der Steckdose bis zu 140 W, die Nutzung des Zigarettenanzünders kann also effektiver sein. Modelle, wie von Plug-in-Festival oder Dometic verbrauchten im Test an der Steckdose teils aber auch nur 50 W oder weniger. Wer seine Kühlbox an einer Powerstation oder im Wohnmobil betreibt, sollte hier unbedingt den Stromverbrauch beachten!

Die Lautstärke beträgt in einem Meter Entfernung je nach Betriebsmodus zwischen 38 und knapp über 50 dB(A) – wie oft der Kompressor anläuft, um zu kühlen, ist hier wichtiger als die reine Lautstärke.

Wie funktionieren Kühlboxen ohne Kompressor?

Neben Kompressor-Kühlboxen gibt es noch andere technische Alternativen – allerdings haben alle Systeme ihre Einschränkungen, weshalb wir eine Kompressor-Kühlbox trotz der lauten Betriebsgeräusche als besten Kompromiss bevorzugen würden.

Die einfachsten und günstigsten passiven Kühlboxen besitzen gar kein aktives Kühlaggregat, sondern schützen das Kühlgut nur durch dicke, isolierte Wände und den Einsatz von vortemperierten Kühl-Pads. Wie lange die vorgekühlten Lebensmittel oder Getränke in der passiven Kühlbox kühl bleiben, ist stark von der Außentemperatur abhängig. Die günstigsten Boxen eignen sich also nur zum Kühlhalten, nicht aber zum Herunterkühlen – ideal etwa für das gekühlte Getränk am See oder den Transport im Pkw. Die bunten Kunststoffbehälter gibt es dafür schon ab etwa 10 Euro.

Nur etwas teurer als passive Boxen sind thermoelektrische Kühlboxen – letztlich handelt es sich dabei um passive Boxen mit integrierter Kühlung. Die dick isolierten Boxen haben dazu in der Regel einen kleinen Lüfter im Deckel integriert. Zur Versorgung dient der 12-Volt-Anschluss (Zigarettenanzünder) im Pkw. Soll das Gerät auch an einer Schuko-Steckdose funktionieren, benötigt man ein Modell mit zusätzlichem 230-Volt-Netzteil. Die Kühlleistung solcher thermoelektrischen Boxen ist allerdings sehr gering und noch dazu von der Außentemperatur abhängig. Letztlich sind solche Systeme nur in Kombination mit vorgekühlter Ware und Kühlpads sinnvoll nutzbar. Um etwa Lebensmittel auf einer langen Fahrt oder einen Tag am See frisch zu halten, ist diese Lösung ab rund 30 Euro geeignet. Zum Herunterkühlen oder für längere Zeiträume fehlt es aber an Leistung.

Weiter geht es mit den Absorberkühlboxen, deren Technik auch etwa in Campingkühlschränken zu finden ist. Hier wird ein Wasser-Ammoniak-Gemisch elektrisch erhitzt und das Ammoniak verdampft und nimmt beim Abkühlen die Wärme aus der Kühlbox auf. Nach dem Abkühlen verdampft es erneut. Diese Mini-Kühlschränke können neben Strom auch mit Gas betrieben werden, weshalb sie für die Nutzung fernab des Stromnetzes besonders interessant sind – etwa beim Camping. Durch die mittlerweile sehr effektiven mobilen Solarkraftwerke und Photovoltaik-Panels verliert dieser Punkt jedoch an Relevanz. Mehr dazu in unseren Bestenlisten: Die besten Powerstations: Solargeneratoren im Test – von Camping bis Notstrom und Top 10: Die besten faltbaren Solarpanels im Test – perfekt für Powerstations.

Sehr positiv ist die ausgesprochen geringe Geräuschentwicklung der Absorberkühlboxen. In der Praxis sind sie kaum bis gar nicht zu hören. Die Anschaffungskosten sind im Vergleich zu Geräten mit Kompressor vergleichbar. Allerdings arbeiten die Geräte weniger effektiv und benötigen vergleichsweise viel Strom oder Gas. Die Absorber-Kühlung ist außerdem stark von der Außentemperatur abhängig. Ab einer Außentemperatur von 30 bis 35 Grad findet kaum oder keine Kühlung mehr statt. Die Kühlleistung ist zudem stark schwankend und deshalb nicht für sensible Lebensmittel oder etwa Medikamente geeignet. Im besten Fall erreichen solche Systeme Temperaturen von 25 Grad unter der Umgebungstemperatur.

Welche Extras bei Kühlboxen sind sinnvoll?

Abgesehen von den verschiedenen Technologien gibt es auch Unterschiede in der Ausstattung. So bieten mittlerweile viele Hersteller Kühlboxen mit App-Anbindung ans Smartphone an. Wer besonders empfindliche Lebensmittel oder gar Medikamente lagern will, hat so die Temperatur immer im Blick und kann diese per Fingerzeig regulieren – ein seltener Anwendungsfall. Letztlich sind die Geräte mit smarter Anbindung aber häufig etwas teurer und bieten aus unserer Sicht kaum praktischen Mehrwert – im Zweifel tut es hier auch ein einfaches Funkthermometer wie etwa das sehr empfehlenswerte Switchbot Outdoor Meter (Ratgeber).

Praktisch finden wir einen teilbaren Kühlraum, da so etwa Lebensmittel und Eis gelagert werden können.

Etwas neuer sind Kühlboxen mit integriertem Akku, welche auch fernab vom Stromnetz funktionieren. Neben einfachen thermoelektrischen Geräten gibt es mittlerweile auch Kompressor-Kühlboxen mit integriertem Stromspeicher. Der Vorteil hier ganz klar: permanente Kühlung auch fernab einer Steckdose. Unser Testsieger, die Anker Solix Everfrost 2, schafft so mit einer Akkuladung etwa 50 Stunden durchgehende Kühlung. Besonders Camping-Urlauber und Festivalbesucher profitieren hier von den Akkus. Wer seine Kühlbox nur daheim verwendet, benötigt nicht zwangsläufig ein Gerät mit Akku-Option.

Fazit

Vor dem Kauf einer Kühlbox sollte man sich entscheiden, ob sie Getränke und Lebensmittel lediglich kühl halten oder auch abkühlen soll. Geht es nur darum, die vorgekühlten Getränke vor schnellem Erhitzen zu schützen, sind günstige passive Kühlboxen mit Kühlelementen ausreichend.

Wer seine Lebensmittel und Getränke in der Kühlbox aktiv herunterkühlen will, muss deutlich mehr investieren. Hier ist die zugegebenermaßen teure Kompressor-Kühlbox Everfrost 2 von Anker Solix unser Favorit. Spielen Stromverbrauch und Service eine untergeordnete Rolle, machen aber auch alle anderen getesteten Kompressor-Kühlboxen einen guten Job. Entscheidende Kaufargumente sind aus unserer Sicht primär die beste Größe für die eigenen Ansprüche, der geplante Einsatzort und ein fairer Preis.

Soll die Kühlbox fernab von Steckdose oder Kfz eingesetzt werden, ist der Griff zu einem Modell mit integriertem oder aufrüstbarem Akku zu empfehlen. Alternativ kann man sich überlegen, eine günstige Powerstation bis 500 Euro zu kaufen und damit eine günstigere Kompressor-Kühlbox zu betreiben. Der Vorteil hier: Die Powerstation kann andere Verbraucher neben der Kühlbox versorgen. Weitere mobile Stromspeicher zeigen wir in der Bestenliste: Die besten Powerstations: Solargeneratoren im Test – von Camping bis Notstrom.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WochePosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Social Mediavor 1 Woche

Social Mediavor 1 WocheRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenPhilip Bürli › PAGE online