Künstliche Intelligenz

TI 2.0: Gematik setzt bei Gesundheits-Sicherheit auf Zero Trust, beauftragt EY

Die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständige Gematik vergibt an EY Consulting den Auftrag zur Umsetzung „der zentralen Zero-Trust-Software-Komponenten“ für die Zero-Trust-Architektur der TI 2.0. Damit wird ein Sicherheitsansatz verfolgt, bei dem grundsätzlich kein Zugriff auf Systeme und Daten als vertrauenswürdig gilt – auch nicht aus dem eigenen Netzwerk heraus, gemäß dem Motto „Vertraue niemandem, prüfe alles“. Entstehen soll eine robustere, flexiblere und nutzerfreundlichere TI (Telematikinfrastruktur), die den hohen Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit im deutschen Gesundheitswesen gerecht wird.

Jeder Zugriff auf die TI – unabhängig von Nutzer, Gerät oder Standort – soll demnach verifiziert werden. In der Theorie verspricht das mehr Schutz für sensible Gesundheitsdaten. Die praktische Umsetzung in einem hochkomplexen System wie der TI ist nicht ohne Herausforderungen – insbesondere, was Nutzerfreundlichkeit und reibungslosen Betrieb betrifft.

Proof of Patient Presence

Ab Mitte 2026 soll die neue Architektur genutzt werden – zunächst im Rahmen des Versichertenstammdatenmanagements 2.0 (VSDM 2.0) und mit dem bereits angekündigten „Proof of Patient Presence“ (PoPP), das etwa durch eine Prüfung der Anwesenheit des Versicherten für mehr Sicherheit bei Zugriffen auf die ePA sorgen soll. „Der Proof of Patient Presence ist der digitale Nachweis darüber, dass sich Versicherte zum Zeitpunkt des Zugriffs auf eine TI-Anwendung – wie z.B. auf die elektronische Patientenakte (ePA) – tatsächlich in einer medizinischen Versorgungssituation befinden“, heißt es von der Gematik.

Zuerst sollen medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen und Apotheken auf die neue Architektur umsteigen, später sollen auch Versicherte über mobile Geräte sicheren Zugang erhalten, etwa zur GesundheitsID. Die vollständige Umstellung aller TI-Dienste ist laut Gematik bis 2029 vorgesehen.

Interessant ist, wie gut bestehende Systeme der Leistungserbringer mit den neuen Komponenten harmonieren werden. Zwar sollen Praxisverwaltungssysteme und Versicherten-Apps weiterverwendet werden können, doch die technische Realität könnte für weiteren Anpassungsbedarf sorgen.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Anleitung: Wohnmobil-Elektrik nach VDE-Vorgaben umsetzen

Selbst mit einem zunächst guten Plan können bei genauerer Betrachtung gefährliche Sicherheitslücken bei 230-Volt-Elektroinstallationen im Wohnmobil auftreten. Lesen Sie in diesem Artikel, was uns die Norm sagt, wo die Fallstricke liegen und wie man mit einer cleveren Umschaltbox Probleme und Sicherheitsrisiken vermeidet – natürlich auch in gekauften Wohnmobilen.

Neulich fragte mich mein Nachbar, der gerade mit seinen Kindern einen Transporter zum Wohnmobil ausbaut: „Kannst du bitte mal unseren Plan für die Elektroverteilung überprüfen?“ Na klar, meinem Nachbarn und bestem Kumpel schlage ich doch keine Bitte ab. Als Elektrofachkraft beschäftige ich mich auf der Arbeit mit Niederspannungs-Schaltanlagen und -Antrieben (unter 1000 V AC/1500 V DC). Das sollte doch eine einfache Übung sein. Dachte ich.

- Wohnmobil sicher nach VDE und gesundem Menschenverstand

- Fallstricke FI-Schutzschalter und Polung

- Entwurf und Erklärung des Polungscheckers

Checkliste

Zeitaufwand: ein Wochenende (nur Elektronikbox)

Kosten: 50–80 Euro (nur Elektronikbox)

Material

Werkzeug

- Lötwerkzeug: Lötkolben, Reinigungs-utensilien, Lötdraht

- Maker-Werkzeug: Schraubendreher, Zangen, Multimeter, usw.

- Bohrmaschine

- Werkzeug für Elektroinstallation

Angefangen mit der Steckdose für Landstromanschluss, danach ein FI/LS-Schalter (ein 30-mA-Fehlerstrom-Schutzschalter mit 16-A-Leitungsschutzschalter integriert) als Schutzelement am Eingang. Dann der Wechselrichter, der aus einer Batterie gespeist wird oder eben den Landstrom durchschaltet. Es darf im Batteriebetrieb keine Spannung am Wechselrichtereingang anstehen, denn die Landstromsteckdose bzw. das Kabel (blaue CEE-Stecker/Buchsen) hat offene Pins, d. h. keinen Berührschutz! Hinter dem Wechselrichter befindet sich noch einmal ein FI/LS-Schalter, und ganz zum Ende des Stromflusses sind drei einpolige B16-Automaten für den Herd und zwei Steckdosen eingeplant. Soweit eigentlich alles einleuchtend, aber überprüfen wir das Ganze lieber. Vielleicht findet ja der eine oder andere Leser schon vorher ein Problem.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Anleitung: Wohnmobil-Elektrik nach VDE-Vorgaben umsetzen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Millennium-Ausgabe von Windows ist 25 Jahre alt

Es gibt Windows-Versionen, die beliebt waren, und solche, die eher als Stiefkinder in der Nutzergemeinde zählen. Die Millennium Edition, kurz Windows ME, gehört in die zuletzt genannte Kategorie, obwohl Microsoft es durchaus gut gemeint hatte. Es war technisch der direkte Nachfolger von Windows 95, 98 und 98 SE. Wer eine dieser Vorgängerversionen nutzte, erhielt vergünstigte Updates, musste nicht großartig umdenken und konnte die meiste schon vorhandene Software problemlos weiternutzen, sogar viele Treiber.

DOS, oder nicht DOS?

Ein Unterschied wurde viel diskutiert: In Windows ME hatte Microsoft DOS aktiv versteckt. Das zum Starten weiterhin nötige DOS war für den Nutzer nicht mehr ohne Weiteres zugänglich. Alle Türchen, um es aus Windows heraus als alleiniges Betriebssystem auf dem PC zu starten (MS-DOS-Modus), etwa für BIOS-Updates oder für den Einsatz von DOS-Imagern, waren vernagelt. Na klar: Noch vor der Veröffentlichung der finalen Version gab es Tipps, um DOS wiederzubeleben – was aber blieb: Mit dem Formatieren einer Diskette ließ sich keine bootfähige DOS-Kopie mehr erstellen.

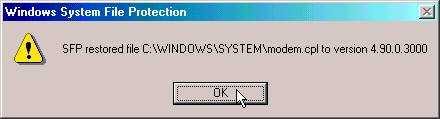

Von Windows 2000 erbte Windows ME den Systemdateischutz, der Nutzer vor der DLL-Hölle bewahren sollte.

(Bild: c’t)

Kurios: Wer diese Tipps angewendet hat, dem empfahlen die Tippgeber gleich die allerneueste Funktion von ME zu verwenden, die Systemwiederherstellung. Sie sollte den Systemzustand sichern und im Havariefall wiederherstellen – wer die Windows-9x-Familie aktiv genutzt hat, wusste das zu schätzen. Das Erstellen eines Prüfpunkts war nötig, weil die Funktion sonst später die gerade wiedergewonnene DOS-Funktionalität stiekum wieder deaktiviert hätte, wenn der Nutzer darauf zurückgriff.

Nicht nur mit dieser Sicherungsfunktion, sondern auch mit dem in ME eingeführten Systemdateischutz versuchte Microsoft, den sich schnell nach einer frischen Installation einstellenden Zipperlein von Windows etwas entgegenzusetzen. Anwendungssoftware hatte in den Vorgängerversionen gern mal Systembibliotheken ersetzt, mit dem Erfolg, dass andere Programme nicht mehr liefen, weil sie sich mit den neuen Versionen nicht vertrugen – im Volksmund „DLL-Hölle“ genannt. Der neue Schutz hielt den Originalsatz schlicht als Kopie vorrätig und stellte die Bibliotheken bei Übergriffen auf die Systemdateien wieder her.

DLL- und Update-Hölle

Den Systemdateischutz hatte Microsoft nicht eigens für Windows ME ersonnen, sondern für das damals parallel entwickelte Windows 2000 geschaffen und davon abgeleitet. Zu dieser Zeit galten Windows 95 und Co. als Betriebssysteme für Endverbraucher, während das noch vor ME veröffentlichte Windows 2000 vor allem für Profis, sprich Firmenkunden, gedacht sein sollte. Optisch ähnelte ME dem zuvor erschienenen Windows 2000. Erst mit Windows XP gelang es Microsoft, die Profitechnik auch den Endverbrauchern zugänglich zu machen. Diese Lücke zwischen der zweiten Ausgabe von Windows 98 und XP sollte ME füllen.

Wenn man sich die Dramen um heute fehlschlagende Windows-Updates und -Upgrades ansieht, so war Windows ME ein Meilenstein auf dem Weg dorthin: Beim Umstieg von einer Vorversion bot es an, dessen Dateien zu sichern – so sollte es möglich sein, einen Upgrade-Rückzug einzuleiten. Leider überschrieb der Prozess gern diese Dateien, wenn das Upgrade nicht erfolgreich war – jedenfalls, wenn der Benutzer abermals dieser Sicherung zustimmte.

Was Umsteigern auch gern Kopfzerbrechen bereitete: Programme, die sich an der sondersamen Versionsangabe von Windows ME (nach 95, 98) störten und allein deshalb den Dienst versagten. Davon war sogar Microsoft-eigene Software betroffen: c’t berichtete damals, dass sich das Service Release 1 für Office 97 nur vor dem Upgrade auf Windows ME einspielen ließ.

Internet-Intermezzo

Mit ME verschwammen zunehmend die Grenzen zwischen Intra- und Internet. Die Systemsteuerung sah plötzlich aus wie eine Website, die Dokumentation beziehungsweise Hilfedateien kamen als HTML daher und integrierten Onlinehilfen – es ändert sich die Form, aber nicht die Qualität der Inhalte, bemängelte c’t und sah darin auch eine latente Gefahr, die Angreifer sich zunutze machen könnten. Dass der integrierte Browser Internet Explorer nicht entfernbar war, brachte ebenfalls Kritik ein und Wasser auf die Mühlen der US-Justiz, die damals gegen Microsoft wegen Monopolbildung ermittelte.

In der anfänglichen Internet-Euphorie experimentierte Microsoft damit, HTML-Elemente für die Gestaltung der Bedienoberfläche herzunehmen.

(Bild: c’t)

Windows ME verschwand schnell von der Bildfläche: Ein Jahr später kam in Deutschland Windows XP auf den Markt. Damit war DOS als relevanter Teil der Microsoft-Betriebssysteme Geschichte. Hinter XP steckte die für Windows NT vollständig neu entwickelte Technik, die auch heute noch das Rückgrat von Windows bildet. Eigentlich hätte die schon früher in Windows für Endverbraucher stecken sollen.

Blickt man heute zurück auf die Systemanforderungen von Windows ME, klingen die geradezu lachhaft: Microsoft nannte einen 150-MHz-Pentium und 32 MByte RAM. Einen 450-MHz-Pentium-III mit 128 MByte RAM nahm c’t damals für Vergleichsmessungen zwischen ME und Windows 2000 her und stellte dann keine wirklich spürbaren Performance-Unterschiede zwischen Profi- und Hobby-Windows fest. Von Prozessoren mit mehreren Kernen sprach damals noch niemand. Technisch war nur Windows 2000 in der Lage, so etwas zu nutzen, Windows ME weit davon entfernt.

(ps)

Künstliche Intelligenz

Dynamisches Laden und Qi2.2: Das ist in Sachen Strom neu bei iPhone 17 & Co.

Apple hat einige Veränderungen bei der Stromversorgung der neuen iPhone-17-Modelle und beim iPhone Air vorgenommen. So laden alle Geräte mit Ausnahme einer Baureihe künftig mit Qi2.2 und maximal 25 Watt induktiv – und Apple hat ein neuartiges Netzteil erfunden, das eine dynamische Ladeleistung verspricht. Letzteres hat allerdings einen Pferdefuß.

MagSafe: Das geht und das geht nicht

Schon zuvor war es möglich, Geräte der iPhone-16-Reihe mit einem speziellen MagSafe-Ladepuck mit bis zu 25 Watt aufzuladen. Allerdings war dieser proprietär – Apple hat ihn zusammen mit der Vorstellung seiner neuen Smartphones durch neue Modelle ergänzt. Diese kommen in Varianten mit einem Meter Länge und zwei Meter Länge (aktuell ist der Apple Online Store down). Die Preise liegen bei 49 und 59 Euro. Hauptneuerung: Qi2.2 wird auch für andere Geräte außerhalb des Apple-Universums unterstützt, das wiederum besagte 25 Watt Ladeleistung mitbringt. Ob es für die Vorversion ein Firmware-Upgrade geben wird, blieb zunächst unklar.

iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max kommen vom Verkaufsstart in der nächsten Woche an sofort mit Qi2.2-Support. Besitzer der iPhone-16-Geräte müssen hingegen auf iOS 26 aktualisieren, das die Technik auf die Geräte holt. Außen vor bleibt bei alldem das iPhone Air. Aus technischen Gründen beherrscht dieses insgesamt nur maximal 20 Watt schnelles MagSafe-Laden, wie aus den technischen Spezifikationen hervorgeht. Wie üblich braucht es ein passendes Netzteil – es muss stets über der MagSafe-Wattzahl (hier: 30 Watt oder höher) liegen. Immerhin: Mit 20 Watt sind via Qi2.2 50 Prozent Aufladung in 30 Minuten drin (bei einem 30-Watt-Netzteil). Das geht auch per USB-C-Kabel, hier reicht ein 20-Watt-Netzteil.

Dynamisches Laden, aber nicht bei uns

Eine interessante Neuerung gibt es auch beim kabelgebundenen Aufladen der neuen iPhones. Die Modelle 17, 17 Pro und 17 Pro Max können in 20 Minuten mittels eines kompatiblen Ladegeräts zu 50 Prozent aufgeladen werden. Dieses muss mindestens über 40 Watt verfügen. Via MagSafe (mit den neuen Ladepucks) reicht ein 30-Watt-Netzteil für eine 50-prozentige Aufladung in 30 Minuten, teilt Apple mit.

Ganz neu ist ein spezielles Ladegerät, das Apple aber nur in einzelnen Regionen auf den Markt gebracht hat: Der sogenannte 40W-Dynamic-Power-Adapter mit 60W Max, wie Apple ihn bezeichnet. Die Idee hinter dem 39 US-Dollar (plus Sales Tax) teuren Gerät ist, dass es eine Peak-Ladeleistung von 60 Watt anbieten kann, diese aber nur dynamisch (und kurzzeitig, wegen des Thermaldesigns) abruft, also nur dann, wenn wirklich notwendig. Das hat den Vorteil, dass das Gerät etwas kleiner ausfällt als typische 60-Watt-Lader. Warum Apple keine EU-Version davon offeriert, konnte uns der Konzern auf Nachfrage nicht sagen.

(bsc)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen