Künstliche Intelligenz

Vollwertiger Mini-PC in Handflächengröße mit Intel N100: Aoostar T8 im Test

Der Aoostar T8 gehört zu den kleinsten Mini-PCs überhaupt und bietet eine überraschend gute und umfangreiche Ausstattung. Wie er sich schlägt, zeigt sich im Test.

Obwohl Mini-PCs an sich bereits kompakter sind als klassische Desktop-Rechner oder Laptops, schafft es der Aoostar T8 selbst in diesem Segment das noch zu unterbieten: Das kompakte Gehäuse füllt gerade mal eine Handfläche aus. Dennoch bietet der Mini-Computer eine erstaunlich gute Ausstattung und setzt etwa beim Prozessor auf den Klassiker der Office-Rechner – einen Intel N100.

Die weitere Ausstattung mit 12 GB Arbeitsspeicher (RAM) sowie 256 bis 512 GB SSD-Speicher ist überraschend solide. Nicht zu verwechseln ist er mit seinem minimal größeren, ebenfalls mit N100 ausgestatteten Bruder T8 Plus (Testbericht), den wir ebenfalls getestet haben. Ob auch der kleine T8 in der Praxis überzeugt oder sich der ultrakompakte Formfaktor als Nachteil erweist, zeigen wir im Test. Das Testgerät hat uns Geekbuying zur Verfügung gestellt.

Ausstattung: Welche Hardware bietet der Aoostar T8?

Geht es darum, welcher Prozessor in Mini-PCs bis 200 Euro zum Einsatz kommt, ist die Antwort fast so logisch wie ein Amen im Gebet – und sogar halbwegs erfreulich. Abgesehen von ein paar Ausreißern ist die Standardwahl fast immer der Intel N100, von dem auch der Aoostar T8 Gebrauch macht. Dieser Budget-Klassiker glänzt insbesondere durch seine hohe Effizienz bei einer TDP (thermischen Verlustleistung) von nur 6 Watt. Auch wenn er in gewisser Weise „kastriert“ ist – etwa bei den RAM-Speicherkanälen – so ist er für normale Office-Aufgaben mehr als ausreichend und bringt einen halbwegs performant durch den Alltag.

Ganz anders als die Zeiten der Celeron-Prozessoren, die geradezu körperliche Schmerzen bereiteten, ist der N100 ein solider und vor allem sparsamer Chip, mit dem man leben kann. Die im Januar 2023 vorgestellte CPU setzt auf eine Konfiguration aus vier Crestmont-Effizenz-Kernen bei vier Threads (also kein Hyperthreading) und taktet mit 1,8 bis 3,4 GHz. Er ist Teil der Alder-Lake-N-Reihe und im Intel-7-Prozess mit 10 nm gefertigt. Seine maximale Betriebstemperatur liegt bei 105 Grad. Als Grafikeinheit kommt eine Intel UHD Graphics 24EUs (Ausführungseinheiten; Englisch: Execution Units) zum Einsatz, die mit maximal 750 MHz taktet.

Der Nachteil der Alder-Lake-N-Reihe ist die kastrierte Speicheranbindung. So unterstützt der Intel N100 nur einen einzigen Speicherkanal mit maximal 16 GB. Immerhin kann er neben DDR4-RAM auch mit DDR5-RAM umgehen, wie ihn auch der Aoostar T8 einsetzt. Hier kommt fest verlöteter LPDDR5-RAM mit 12 GB und 4800 MT/s zum Einsatz, der Arbeitsspeicher kann also nicht getauscht werden. Das ist schade und ein Nachteil gegenüber anderen Mini-PCs, hier aber nachvollziehbar und der Größe geschuldet – ein klassischer SODIMM-RAM-Stick wäre bereits breiter als das gesamte Gehäuse des T8. Schön wäre zudem gewesen, wenn der Rechner die 16 GB voll ausgereizt hätte, 12 GB sind aber ein guter Kompromiss, um Geld zu sparen und nicht zu viel Leistung aufs Spiel zu setzen.

Beim Speicher setzt das System auf eine M.2-SSD im Formfaktor 2242 mit 256 GB oder 512 GB. Diese kommt vom Hersteller Shiji und schreibt im Falle des 512-GB-Modells ausweislich Crystaldiskmark mit 488 MB/s und liest mit 508 MB/s. Für ein SATA-Modell sind das solide Werte und in jedem Fall ist es schneller als eMMC-Flash-Speicher.

Bei den Anschlüssen hagelt es Überraschungen: Nicht nur gibt es trotz der geringen Gehäusegröße vier USB-A-Buchsen, davon zwei USB 2.0 und zwei USB 3.0, sondern auch noch HDMI sowie satte zwei LAN-Buchsen. On top verwendet der Aoostar T8 für die Stromversorgung einen USB-C-Port, der allerdings nicht nur Strom aufnehmen kann, sondern auch Bild und Daten übertragen kann.

Für drahtlose Verbindungen unterstützt der PC Wifi 5 und Bluetooth 4.2, was inzwischen deutlich veraltete Standards sind, die im Preisbereich bis 200 Euro allerdings noch immer häufig eingesetzt werden – irgendwo muss man eben sparen. Zum Einsatz kommt der Chipsatz Realtek RTL8168/8111.

Performance: Wie schnell ist der Aoostar T8?

Bei der Performance übertrifft das System unsere Erwartungen trotz des kompakten Gehäuses und den damit möglicherweise einhergehenden Problemen bei der Kühlung. Bei PCmark 10 erreicht der Aoostar T8 im Schnitt 3201 Punkte, mit Spitzen bei 3214 und 3189 Punkten. Das ist fast schon überdurchschnittlich für den Intel N100. Das Ergebnis von 3Dmark Time Spy ist mit 325 Punkten hingegen ein Stück hinter den Konkurrenz-Geräten mit gleicher CPU. Hier lohnt sich der Blick auf die Werte im Detail, denn der CPU-Score alleine liegt bei starken 2287 Punkten, was mit Abstand über der Konkurrenz ist.

Beim Grafik-Test hingegen schneidet er mit 283 Punkten deutlich schwächer ab, was den insgesamt niedrigeren Score trotz des starken CPU-Ergebnisses erklärt. Hintergrund könnte etwa der knapp bemessene RAM sein.

Die starke Performance der CPU bestätigt auch den Benchmark Cinebench 2024, wo es im Multi-Core 184 Punkte und im Single-Core 59 Punkte gibt. Insbesondere der Multi-Core-Score fällt hier auf, der Single-Core-Wert ist etwas niedriger als bei vergleichbaren Systemen. Auch im Cross-Plattform-Benchmark Geekbench 6 zeigt der T8 ein starkes Ergebnis mit 1186 Punkten im Single Core und 2992 im Multi-Core. Beides sind bessere Ergebnisse als die beim kürzlich getesteten Ninkear N10.

Aufgrund der hier verwendeten Hardware ist an Gaming nicht zu denken. Der Fokus des Systems liegt im leisen und sparsamen Office-Betrieb, insofern unterlassen wir den Feldversuch mit Spielen.

Aoostar T8 – Bilderstrecke

Software: Mit welchen Betriebssystemen arbeitet der Aoostar T8?

Der Aoostar T8 kommt mit Windows 11 Pro in der Version 23H2, entsprechend ist das langwierige Update auf 24H2 notwendig. Zusätzliche Bloatware ist nicht vorinstalliert, unser vollständiger Virentest mit Windows Defender findet keine Auffälligkeiten.

Auch der Betrieb von Linux ist möglich, wir haben das System mit dem auf Ubuntu basierenden Tuxedo OS ausprobiert. Dazu muss man zunächst die Bootreihenfolge im BIOS ändern, die sich via F7-Taste oder über die erweiterten Wiederherstellungsoptionen von Windows abrufen lässt. Secure Boot ist bereits ab Werk deaktiviert und macht insofern keine Probleme. Nach Auswahl des USB-Sticks als Bootmedium bootet das System in Tuxedo OS, das wir nach kurzer Einrichtung nutzen können. Dabei funktionieren WLAN, Bluetooth und Audio ordnungsgemäß und auch die Bildschirmauflösung wird richtig erkannt. Das Aufwecken aus dem Standby-Modus gelingt ebenfalls, was nicht erwartbar ist – einige Mini-PCs haben hier Probleme mit Linux.

Lüfter: Wie laut ist der Aoostar T8?

Der Lüfter des Aoostar T8 ist eine echte Besonderheit, denn es ist der erste in einem Mini-PC, den wir testen, wo man die Drehzahl softwareseitig frei einstellen kann. Das klappt in unserem Fall mit dem kostenlosen Tool Fancontrol, wo wir nach kurzem Selbsttest per Schieberegler oder Prozenteingabe die Geschwindigkeit des Gehäuselüfters verstellen können. Bei den meisten anderen Mini-PCs ist das nicht möglich, die Software hat hier keinen Zugriff auf den Lüfter.

Im automatischen Betrieb ist der Lüfter größtenteils nur minimal hörbar, im normalen Alltagsbetrieb sind es in der Regel nur 34 dB(A) am Gehäuse. Unter Last dreht das System dann aber auch auf 38 dB(A) am Gehäuse oder 27 dB(A) aus einem Meter Entfernung auf. Stellen wir den Lüfter manuell auf hundert Prozent, erreicht er sogar 42 dB(A). Das ist nicht gerade leise, bei dieser Kompaktheit hatten wir aber deutlich Schlimmeres befürchtet, zudem das System grundsätzlich angenehm leise arbeitet. Die maximal erreichte Temperatur des CPU-Package während eines Aida64-Stresstests liegt bei 83 Grad, die Taktrate pendelt sich bei 2,5 bis 2,6 GHz ein.

Der Verbrauch des Systems liegt bei ruhendem Desktop bei 12 Watt, bei Verwendung einzelner Anwendungen, wie dem Browser, bei bis zu 20 Watt. Unter Volllast steigt er zunächst auf 29 Watt an und pendelt sich dann bei 26 Watt ein. Damit ist der Betrieb auch mit 30 Watt starken GaN-Netzteilen möglich.

Bauform: Wie ist die Verarbeitung des Aoostar T8?

Die Verarbeitung des Aoostar T8 ist für einen Preis von etwa 200 Euro absolut tadellos und hochwertig. Während ein kleiner Teil des Mini-PCs aus weißem Kunststoff besteht, sind ringsum um die Anschlüsse sowie im Deckel Teile aus Aluminium eingesetzt, die die Wertigkeit deutlich steigern. Nichts knarzt oder wirkt deplatziert – eine richtig gute Verarbeitungsqualität. Die Maße des Gehäuses betragen 7,3 × 7,3 × 4,3 cm, das Gewicht liegt bei lediglich 190 g.

Auch die Gehäuseöffnung gelingt gut, trotz des kleinen Formfaktors sind die Bauteile schnell erreichbar. Dazu gehören SSD, Netzwerkkarte sowie die CMOS-Batterie. Sie erreicht man, indem man den Kunststoffdeckel auf der Unterseite nach dem Lösen von vier Schrauben abnimmt. Das geht sehr einfach, der Deckel muss nicht noch umständlich aufgehebelt werden, sondern kommt einem freiwillig entgegen. Aufpassen muss man mit dem nur lose eingelegten Ein-/Aus-Knopf, den man entsprechend schnell verlieren kann. Nach dem Abnehmen des Deckels muss man noch den Aluminiumring von den Anschlüssen streifen. Anschließend findet man die Hardware auf zwei übereinander geschraubten Platinen vor, die man voneinander lösen kann. SSD und WLAN-Karte finden sich dabei auf der unteren Seite, sind aber zusätzlich von einer Metallabdeckung geschützt, die man erst abnehmen muss.

Preis: Was kostet der Aoostar T8?

Der Aoostar T8 ist aktuell noch in der Ausstattungsvariante mit 12/256 GB bei Geekbuying für 200 Euro verfügbar.

Wer bei einem chinesischen Händler kauft, bezahlt in vielen Fällen weniger. Allerdings besteht im Gewährleistungs- oder Garantiefall die Gefahr eines schlechteren Service. Außerdem ist das Einfordern von Verbraucherrechten (Rückgabe, Gewährleistung) mit Hürden versehen oder nicht möglich. Wir verlinken hier Händler, mit denen wir im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht haben.

Fazit

Der Aoostar T8 kann trotz seiner geringen Größe im Test überzeugen. Klar, wir reden hier nur von einem Intel N100 und damit dem absoluten Einstieg, doch das System ist dennoch performant für Office-Aufgaben. Im Test wurde die Verwendung nie zur Qual.

Das haben wir bei vergleichbar kompakten Systemen schon anders erlebt, wo unsere Benchmark-Durchläufe neue Tiefstwerte erreichten. Nicht so hier. Zudem weiß auch die Anschlussausstattung mit zahlreichen Anschlüssen zu überzeugen, darunter auch ein vollwertiger USB-C-Port, der Bildausgabe und Stromeingang zum Betrieb des Mini-PCs vereint. Die 12 GB RAM sorgen zwar nicht für Luftsprünge, sind aber ausreichend und ein deutlicher Unterschied zu lediglich 8 GB RAM oder noch weniger – wie es früher in der günstigen Preisklasse üblich war. Auch mit übermäßiger Hitze oder einer überforderten und entsprechend lauten Kühlung muss das System nicht kämpfen.

Die SSD arbeitet zwar nur nach SATA-Geschwindigkeit, was bis 200 Euro aber noch häufig der Fall ist. Insofern können wir den Aoostar T8 klar empfehlen und bis auf den fest verlöteten RAM hat die geringe Größe gewissermaßen keine Nachteile. Daher gibt es im Test von uns viereinhalb Sterne.

Künstliche Intelligenz

Zoom veröffentlicht AI Companion 3.0 – mit agentischen Fähigkeiten

KI-Agenten übernehmen Aufgaben selbstständig. Das gilt künftig auch für Zooms AI Companion. Er erscheint in Version 3.0. Mit dem Update kann der Assistent sowohl dem Nutzer der Zoom-Plattform selbst helfen, als auch beispielsweise im Kundenservice eingesetzt werden. Dort können Agenten etwa reagieren, wenn ein aufgebrachter Kunde keinen Zugang zu seinem Fitnessstudio bekommt, obwohl er doch Mitglied ist. Oder er begleitet Menschen dabei, ein neues Passwort für einen Dienst einzurichten. Alles ohne menschliche Hilfe und Arbeitskraft – freilich nur, solange alles reibungslos verläuft.

Einen KI-Agenten erstellen.

(Bild: emw)

Und grundsätzlich muss so ein KI-Agent natürlich auch erst einmal aufgesetzt werden. Das geht mit Zoom recht selbsterklärend. Man wählt einen Namen aus, gibt dem Agenten Zugriff auf Unterlagen und einen selbst erstellten oder ausgewählten Wissensschatz, man beschreibt ein Problem, wann der Agent reagieren soll, und gibt ihm einen Lösungsweg. Je nach Umfang eines Problems oder Umfang des eigenen Portfolios ist es also doch nicht ganz trivial, KI-Agenten einzusetzen. Sie wollen erstellt und betreut werden.

Dennoch: Ob Zoom oder Microsoft oder Salesforce, alle setzen auf die KI-Unterstützung im Kundenkontakt.

Zoom nutzt Modelle von OpenAI, Anthropic, Llama und mehr

Zoom heißt bei den Zoomis, wie sich die Mitarbeiter nennen: It just works. Es funktioniert einfach. Und so sollen die neuen KI-Skills jedem zugutekommen, der die Plattform, Workplace oder die Business Services nutzt. „Mit AI Companion 3.0 kann unsere agentenbasierte KI den spezifischen Kontext, die Prioritäten und Ziele der Benutzer verstehen, um ihnen dabei zu helfen, Störfaktoren zu eliminieren, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sinnvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen“, sagt Eric S. Yuan, Gründer und CEO von Zoom bei der hauseigenen Veranstaltung Zoomtopia.

KI soll sich dabei möglichst unauffällig in die Umgebung und Arbeitsabläufe einfügen. Der AI Companion ist mit zahlreichen Drittanbieter-Diensten kompatibel. Klar, dass er auch Meetings oder einen Chatverlauf zusammenfassen und Informationen verschiedener Herkunft suchen kann. Chatbasierte KI-Funktionen sind ohnehin bereits seit langem integriert. Was der AI Companion ausgibt, lässt sich zudem immer auch bearbeiten.

Was Zoom zudem immer betont: es werden keine Daten der Nutzer und Kunden für das Training von KI-Modellen genutzt. Grundsätzlich arbeitet Zoom mit Modellen anderer Anbieter. Sowohl proprietäre Modelle wie OpenAIs GPT-5 und Anthropics Claude sind eingebunden, als auch Metas Llama und darauf aufbauende eigene spezialisierte Small Language Modelle. Um immer das richtige Modell für eine Aufgabe zu finden, bietet Zoom eine Orchestrierung der Modelle. Sie sprechen auch von einer Federation. Funktionen, wie Memory oder Reasoning kommen ohnehin mit den Modellen daher.

Da Zoom kein Hersteller im eigentlichen Sinne ist, sieht sich das Unternehmen vor regulatorischen Auflagen gefeit. Der AI Act etwa sieht Provider in der Verantwortung für ihre Modelle, allerdings auch Nutzer der Modelle, sobald diese Veränderungen vornehmen.

Zoom unterstützt das Model Context Protocol, was Kunden die Möglichkeit bieten soll, eigene Werkzeuge basierend auf den Agenten zu erstellen. Der AI Companion 3.0 soll im November verfügbar sein.

Zusätzliche Kosten sollen den bereits zahlenden Zoom-Kunden bei dem integrierten Agenten nicht entstehen. Ein Custom AI Companion kostet 12 US-Dollar im Monat.

Zoom-Agent bei WhatsApp.

(Bild: emw)

Für Zoom Business Services gibt es dann auch die Möglichkeit, einem sprechenden KI-Agenten eine ausgewählte Stimme zu geben, sowie die oben beschriebenen Kundenserviceagenten zu erstellen. Der Agent ist dann bei Bedarf etwa auch über WhatsApp erreichbar.

Transparenzhinweis: Die Autorin wurde vor der Zoomtopia eingeladen, um die Neuheiten vorab zu sehen. Vorgaben zur Art und zum Umfang unserer Berichterstattung gab es nicht.

(emw)

Künstliche Intelligenz

Österreichs Bundesheer stellt auf LibreOffice um

Österreichs Streitkräfte haben von Microsofts Office-Programmen auf das quelloffene LibreOffice-Paket umgestellt. Motiv sind nicht die eingesparten Softwarelizenz-Gebühren für zirka 16.000 Arbeitsplätze. „Uns war ganz wichtig, darzustellen, dass wir das primär (…) zur Stärkung der digitalen Souveränität machen, um unsere Unabhängigkeit, was die IKT-Infrastruktur angeht, zu behalten, und (…) sicherzustellen, dass Daten nur bei uns im Haus verarbeitet werden“, betont Michael Hillebrand von der Direktion 6 IKT und Cyber des österreichischen Bundesheers.

Denn die Verarbeitung der Daten in externen Clouds kommt für das Bundesheer nicht infrage, wie Hillebrand im ORF-Radiosender Ö1 erläutert hat. Schon vor fünf Jahren habe sich abgezeichnet, dass Microsofts Office in die Cloud umzieht. Damals, 2020, hat der Entscheidungsfindungsprozess für den Umstieg begonnen, der 2021 abgeschlossen wurde.

2022 liefen die Detailplanungen sowie die Ausbildung interner Entwickler für Verbesserungen und Zusatzsoftware an. Auf Wunsch durften Mitarbeiter bereits damals auf LibreOffice umstellen. 2023 wurde ein deutsches Unternehmen mit Support und externer Entwicklung beauftragt, internes E-Learning für LibreOffice aufgenommen und das Softwarepaket in ersten Bundesheer-Abteilungen verpflichtend eingeführt.

Das Bundesheer leistet etwas für Open Source

Der Einsatz der Open Source Software ist für das Bundesheer keine Einbahnstraße. Anpassungen und Verbesserungen, die das Militär benötigt, werden programmiert und in das LibreOffice-Projekt eingepflegt. Dafür sind bereits mehr als fünf Mannjahre bezahlt worden, was allen LibreOffice-Anwendern zugutekommen kann.

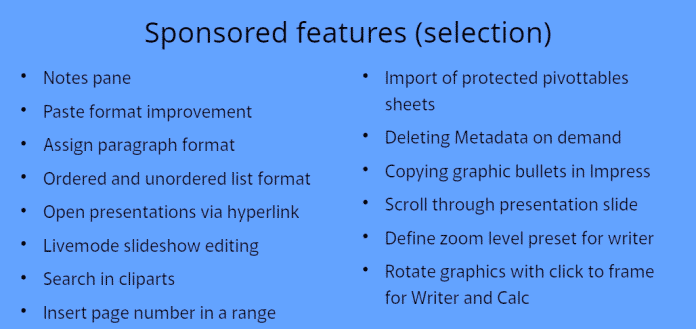

Auszug aus den Leistungsmerkmalen, die das österreichische Bundesheer für den Eigenbedarf programmiert und dann zum LibreOffice-Projekt beigetragen hat.

(Bild: Bundesheer/heise online)

„Wir machen das nicht, um Geld zu sparen“, unterstrich Hillebrand gegenüber dem ORF, „Wir machen das, damit das Bundesheer als Organisation, die ja dazu da ist, zu funktionieren, wenn alles andere darniederliegt, wir weiterhin Produkte haben, die in unserem Einflussbereich funktionieren.“ Anfang September hat er gemeinsam mit seinem Kollegen Nikolaus Stocker den Umstellprozess auf der LibreOffice Conference 2025 nacherzählt.

MS Office für Sonderfälle mit Genehmigung

Ausgangspunkt war 2021 Microsoft Office 2016 Professional mit zahlreichen VBA- und Access-Lösungen. Allerdings nutzte das Bundesheer schon damals keine E-Mail oder Kollaborationslösungen Microsofts, sondern selbst gehostete Linux-Server mit Samba. Nichtsdestotrotz war Microsoft Office tief in den IT-Arbeitsabläufen verankert. Die Smartphones des Bundesheers stammen übrigens von Apple.

Heuer wurde MS Office 2016 von allen Rechnern des Bundesheeres entfernt. Und wer meint, für seine dienstlichen Verrichtungen weiterhin Microsoft Office zu benötigen, kann intern die Installation des entsprechenden Moduls aus MS Office 2024 LTSC beantragen. Auch Microsoft Access ist offenbar noch nicht ganz verschwunden. Für bestimmte Schriftarten hat das Heer separate Lizenzen erworben.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Magna Steyr baut chinesische Elektroautos in Graz zusammen

Xpeng Motors wird Elektroautos für den europäischen Markt auch in Europa zusammenbauen lassen. Den Zuschlag hat der kanadische Konzern Magna International erhalten. Dessen Tochter Magna Steyr wird in der österreichischen Stadt Graz zwei neue Elektroautomodelle Xpengs zusammensetzen.

Das hat Magna am Mittwoch bekanntgegeben. Die Serienproduktion soll noch im laufenden Quartal anlaufen. Zu den genauen Automodellen oder dem Auftragsvolumen macht das Unternehmen keine Angaben, spricht jedoch vage von einem Auftakt für „langfristige Zusammenarbeit für zukünftige Modelle.“

Freie Kapazitäten hat Magna Steyr. Die Pleite des Elektroautoentwickler Fisker samt Österreich-Tochter Fisker Austria hat auch dessen Produktionspartner Magna getroffen. Statt der geplanten Produktionsmenge von 40.000 Fisker-Autos pro Jahr wurden nur 10.000 Stück des SUV Fisker Ocean gebaut. Aus Geldmangel musste die Fisker-Produktion im März 2024 angehalten werden, woraufhin Magna im April 2024 500 Grazer Mitarbeitern kündigen musste.

Das fehlgeschlagene Projekt hat auch Magna viel Geld gekostet, den Angaben zu Folge 294 Millionen Euro. Graz ist die Hauptstadt des Bundeslandes Steiermark und die zweitgrößte Stadt Österreichs. Magna-Gründer Frank Stronach (geboren 1932 als Franz Strohsack) stammt aus der Steiermark.

Xpengs siebtes Jahr als Autobauer

Xpeng Motors wurde 2014 gegründet und heißt offiziell Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Company Limited. Das erste Serienmodell, ein SUV namens Xpeng G3, ist im November 2018 vom Band gelaufen. Die chinesische Firma unterhält Niederlassungen in Guangzhou, im Silicon Valley und auch in München.

Dort hat das Unternehmen auf der Automesse IAA Mobility 2025 gerade zwei größere Vehikel präsentiert: Der Xpeng P7+ ist ein ausladender Fünftürer mit Coupéschnitt, der Xpeng X9 ein luxuriöser Siebensitzer. Seit 2023 hält Volkswagen einen Anteil von knapp fünf Prozent an Xpeng.

(ds)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 2 TagenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier