Künstliche Intelligenz

Zahlen, bitte! 350 Inspektoren für globale Atomsicherheit: Die IAEA

Am 29. Juli 1957 wurde die Internationale Atomenergie Organisation (IAEA engl. /IAEO deutsch) unter dem Dach der Vereinten Nationen gegründet. Zuvor hatte in Genf im Jahre 1955 die „International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy“ getagt, auf der die damaligen Atommächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich ihre Pläne für die zivile Nutzung der Kernenergie vorstellten.

Noch früher hatte US-Präsident Eisenhower in seiner Rede „Atoms for Peace“ versucht, die Welt auf eine friedliche Nutzung der Atomenergie einzuschwören. Damals glaubte man, dass die Uranvorräte äußerst knapp sind. Eisenhower schlug eine Art Bank vor, bei der sich Staaten nukleares Spaltmaterial für friedliche Zwecke ausleihen, und die somit die Menge der Nukleartechnik kontrolliert – nur wenige Staaten wollten dabei mitmachen.

In dieser Rubrik stellen wir immer dienstags verblüffende, beeindruckende, informative und witzige Zahlen aus den Bereichen IT, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Politik und natürlich der Mathematik vor.

Mit rund 2500 Bediensteten und einem Etat von 384 Millionen Euro ist die Organisation zur Überwachung der Atomenergie nicht nur die größte ihrer Art, sondern hat seit 1997 weitreichendere Vollmachten als ihr Pendant, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). Mit der Gründung der IAEO war der richtige Schritt – mitten im Kalten Krieg – gelungen, eine internationale Institution zur Kontrolle der Nukleartechnik einzurichten.

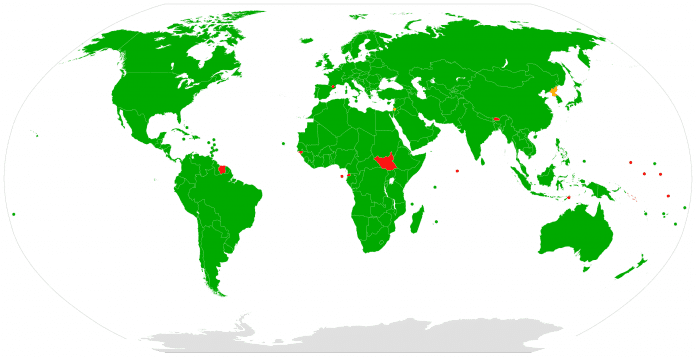

Heute hat die IAEO 178 Mitgliedsstaaten. 350 Inspektoren überwachen weltweit die Anreicherung von Uran 235 auf ein Niveau von 20 Prozent für den Einsatz in Kernkraftwerken. Ein eigenes Forschungslabor in der Nähe von Wien, dem Hauptsitz der IAEO, ist darauf spezialisiert, Schmierproben zu analysieren, die in der Nähe von Atomanlagen gesichert wurden, und so Hinweise auf waffenfähiges Spaltmaterial zu prüfen. Die IAEO berichtet dabei direkt an die Vereinten Nationen (UN).

Das Logo der IAEA

(Bild: IAEA)

Förderung von friedlicher Nutzung von Kernenergie als Wohlstandsträger

Gemäß ihrer Satzung, „den Beitrag der Kernenergie zu Frieden, Gesundheit und Wohlstand weltweit zu beschleunigen und vergrößern“, hat sich das Aufgabengebiet der IAEO im Zuge ihrer Geschichte erheblich erweitert. Die ursprüngliche zentrale Aufgabe, die Nutzung der Kernenergie zu fördern, wurde unter dem Eindruck der Kubakrise 1962 geändert, denn der danach verabschiedete Nukleare Nichtverbreitungsvertrag von 1968 verlangte nach einer Kontrollbehörde. Denn der Vertrag verpflichtete alle Nichtkernwaffenstaaten, alles Spaltmaterial in ihrem Besitz den Verifikationsmaßnahmen (Safeguards) der IAEO zu unterstellen.

Sogenannte Inspektoren sollten die Anreicherung von Uran daraufhin prüfen, ob die Produktion von hoch angereichertem Uran für den Bau von Atombomben möglich wäre. Die nächste Erweiterung der Aufgaben geschah nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986, was die Überprüfung der technischen Sicherheit von Reaktoren durch die IAEO zur Folge hatte.

Das Jahr 1991 brachte eine drastische Zäsur in die Arbeit der IAEO-Inspektoren. Der Irak betrieb eben den von Inspektoren offiziell besuchten und nicht beanstandeten Nuklearanlagen heimlich weitere Anlangen zur Produktion bzw. Anreicherung von waffenfähigem Uran. Nach dem zweiten Golfkrieg fand man entsprechende Schmierspuren in der Kleidung von Menschen, die als Geiseln zu kerntechnischen Anlagen verschleppt worden waren.

Unangemeldete Inspektionen jederzeit möglich

Hastig wurden 35 Inspektoren zusammen mit einer eigens eingesetzten UN-Kommission in den Irak geschickt, diese Anlagen zu besuchen und gegebenenfalls zu zerstören (PDF-Datei). Als Reaktion auf diese Panne wurden die Verifikationsmaßnahmen der IAEO verschärft: Die Inspektoren können unangemeldet erscheinen, wenn ein Verdacht vorliegt, und auch Zutritt zu Anlagen verlangen, die noch im Bau sind. Zudem dürfen sie Schmierproben in der Umgebung der Anlagen sichern.

Die meisten Staaten der Erde haben den IAEA-Vertrag ratifiziert und sind auf dieser Karte grün unterlegt. Rot bedeutet nicht ratifizert, gelb Beobachterstatus und orange bedeutet, dass das das Vertragsverhältnis wieder gekündigt wurde. Das trifft auf Nordkorea zu.

(Bild: CC BY-SA 2.5, Blankmap-World6.svg)

Mit den Terrorangriffen auf das World Trade Center am 11. September 2001 weitete sich das Aufgabengebiet der IEAO noch einmal aus, als die Gefahr von „schmutzigen Bomben“ diskutiert wurde. Die IAEO legte ein Programm auf, wie Ländern bei der Sicherung von Radioisotopen-Quellen geholfen werden kann, sie zu sichern. „Mehrere tausend dieser Strahler sind in der ganzen Welt verteilt, in Forschungseinrichtungen, Krankenhäusern, Industrieanlagen oder einsamen Messstationen. Über Jahrzehnte völlig vernachlässigt, geraten sie jetzt als mögliche Quelle radiologischer Waffen für Terroristen in den Blick“, schrieb der Politologe Harald Müller in seinem Bericht über die Entwicklung der IAEO (PDF-Datei).

Friedensnobelpreis für die IAEA im Jahr 2005

Im Jahr 2005 erhielt die IAEO als Behörde zusammen mit ihrem damaligen Generaldirektor El Baradei den Friedensnobelpreis – dafür gab es weltweit großen Beifall. Es dauerte keine fünf Jahre, bis bekannt wurde, dass El Baradei von der damaligen Bush-Regierung abgehört wurde, weil sie seine Haltung gegenüber dem Iran und seinem Atomprogramm zu nachgiebig fand. Zur Erinnerung: damals sorgte die Stuxnet-Attacke gegen die Uran-Anreicherungszentrifugen des Iran für großes Aufsehen.

Im Jahre 2015 akzeptierte der Iran einen Atomvertrag und sagte zu, das iranische Nuklearprogramm so zu ändern, dass keine Atombomben gebaut werden können. Während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump zogen sich die USA aus diesem Atomabkommen zurück und verhängten neue Sanktionen. Das wurde jetzt in der zweiten Amtszeit ausgeweitet. Nach Angriffen von Israel und den USA auf den Iran und seine Atomanreicherungsanlagen hat die iranische Regierung Anfang Juli 2025 die Zusammenarbeit mit der IAEO ausgesetzt.

Die Inspektoren mussten das Land verlassen und können erst dann wieder ihre Kontrollen aufnehmen, wenn die Sicherheit der Anlagen und die der iranischen Atomwissenschaftler garantiert ist. Der amtierende IAEO-Generaldirektor hatte die Angriffe klar verurteilt: „Ich habe wiederholt festgehalten, dass Atomanlagen nie angegriffen werden dürfen, egal in welchem Kontext oder unter welchen Umständen.“

In seinem Buch „Die Physik der unsichtbaren Dimensionen“ beschreibt der Physiker Michio Kaku die Uranbarriere. Sie geht von der Gefahr aus, wenn Typ-0-Zivilisationen nach der Kardaschow-Skala das Element 92 (Uran) und seine Sprengkraft entdecken.

„So liegt der Schluss nahe, dass in der fünf bis zehn Milliarden Jahre währenden Geschichte unserer Galaxie zahlreiche Typ-0-Zivilisationen entstanden sind, dass sie aber alle irgendwann das Element 92 entdeckt haben. Wenn die technischen Möglichkeiten einer solchen Zivilisation ihre gesellschaftliche Entwicklung weit hinter sich ließen, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Zivilisation mit dem Aufstieg feindlicher Nationalstaaten in einem Atomkrieg selbst zerstörte. Sollten wir lange genug leben, um nahe Sterne in unserem Abschnitt der Milchstraße zu erreichen, so werden wir vielleicht die traurigen Überreste zahlreicher toter Zivilisationen entdecken, die ihre nationalen Leidenschaften, persönliche Eifersüchteleien und Rassenkonflikte mit Kernwaffen ausgetragen haben.“

(mawi)

Künstliche Intelligenz

Verbrenner-Aus: Von der Leyen will CO2-Reduktion und Technologieneutralität

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen redet weiter um den heißen Brei herum, was ein potenzielles Aus vom eigentlich für spätestens 2035 geplanten Verbrenner-Aus anbelangt. „Wir werden Dekarbonisierung und Technologieneutralität miteinander verbinden“, erklärte die CDU-Politikerin am Freitag beim dritten strategischen Dialog zur Zukunft der europäischen Automobilindustrie. Die Brüsseler Regierungsinstitution habe den Anliegen der Branche zugehört – und dementsprechend Flexibilität eingeräumt.

Von der Leyen verwies bei dem Treffen mit Vertretern der Automobilindustrie, Sozialpartnern und anderen wichtigen Interessenträgern in Brüssel darauf, dass die Technologie die Mobilität verändere und den globalen Wettbewerb umgestalte. Sie betonte: „Es kann kein ‚Business as usual‘ geben.“

Bereits zuvor postete die Präsidentin in sozialen Netzwerken: „Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass Europa bei Innovationen in der Automobilindustrie weiterhin an vorderster Front steht. Wir wollen, dass die Zukunft der Autos – und die Autos der Zukunft – made in Europe sind.“ Ein dafür gedachter Aktionsplan für die Branche liefere bereits Ergebnisse etwa beim Schutz europäischer Unternehmen vor unlauterem Wettbewerb etwa durch Autobauer aus China und verbessere den Zugang zu kritischen Rohstoffen.

Was ist technologisch neutral?

„Technologieoffenheit bedeutet nicht Technologieneutralität der Regulierung“, stellte die Berliner Denkfabrik Agora Verkehrswende dagegen schon 2020 in einem Gutachten fest. Das „Beharrungsvermögen“ des seit Jahrzehnten etablierten emissionsintensiven Systems aus Verbrennungsmotor und fossilem Kraftstoff lasse sich nur überwinden, wenn der staatliche Werkzeugkasten auch technologiespezifische Instrumente umfasse. Der Staat müsse mitunter gezielt fördern oder diskriminieren. Für wirksamer als ein Verbrenner-Verbot hielten die Forscher aber damals etwa die gezielte Förderung von E-Mobilität und bedarfsorientierte Innovationsinstrumente.

Offiziell zeigt sich die Kommission nach wie vor überzeugt, dass neue Autos in der EU bis 2035 weitgehend klimaneutral sein werden. „Das Ziel einer zu 100 Prozent sauberen und erschwinglichen Mobilität in zehn Jahren bleibt weiterhin erreichbar“, ist einem Konzeptpapier der Exekutivinstanz zu entnehmen.

Zugleich ließ die Kommission aber am Freitag durchblicken, dass sie das vorgesehene faktische Verbrenner-Aus früher als geplant überprüfen wolle. Die entsprechende Untersuchung solle „so bald wie möglich“ erfolgen, hob ein Sprecher von Industriekommissar Stéphane Séjourné hervor. Bisher war dieser Schritt für 2026 angesetzt. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten der Branche drängt die Industrie aber auf einen vorgezogenen Termin und hofft auf weitere Lockerungen der Vorgaben.

Webers kerniges Versprechen

Markiger tritt Manfred Weber, Chef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament auf. „Ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner-Aus“, kündigte der CSU-Politiker in der Welt am Sonntag an. „Dafür kämpfen wir hier in Brüssel schon lange – und im Herbst werden wir liefern.“ Er halte zwar am Ziel der Klimaneutralität fest, meinte der Bayer. Aber der Weg dorthin müsse offen gestaltet sein.

Weber stellte zugleich einen Vier-Punkte-Plan für die europäische Automobilindustrie in Aussicht. Darin geht es auch um das Schaffen einer virtuellen Auto-Universität und den Bau von KI-Gigafabriken zur Entwicklung von Fahrzeugen. Zusätzlich sollen bestimmte Regionen als Testgebiete für autonomes Fahren dienen. Der Christsoziale will ferner den Dialog mit den Beschäftigten der Autobranche stärken.

Ständige Grundsatzdebatte nervt den ADAC

Der ADAC steht den Vorschlägen kritisch gegenüber und bemängelt die fortlaufenden Grundsatzdebatten über die Elektromobilität. Nach Ansicht des Clubs wird der E-Motor ohnehin die vorherrschende Antriebsart im Pkw-Bereich werden. Er ruft die deutsche Regierung daher dazu auf, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu schaffen, faire und transparente Ladepreise zu gewährleisten und steuerliche Anreize zu bieten.

Agustín Reyna, Generaldirektor der europäischen Verbraucherschutzorganisation Beuc, präsentierte bei dem Gipfel die Ergebnisse einer neuen Studie, welche die finanziellen Vorteile von E-Fahrzeugen für Konsumenten darlegt. Er warb dafür, das „Kundenerlebnis“ an öffentlichen Ladestationen zu verbessern und das Angebot an E-Mobilen auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu beschleunigen. Verbraucher müssten zudem besser über E-Fahrzeuge informiert und ihr Vertrauen in diese Technologie gestärkt werden. Reyna erinnerte an von der Leyens Ansage in ihrer Rede zur Lage der Union: „Die Zukunft ist elektrisch!“

Der deutsche Automobilverband VDA unterstrich: „Die Angebote sind da, aber hohe Energiepreise, schleppender Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa und Unsicherheiten bei Anreizen hemmen die Nachfrage.“

(nen)

Künstliche Intelligenz

Das beste Smart Lock im Test – Testsieger mit Gesichtserkennung vor Nuki

Testsieger

Switchbot Lock Ultra Vision

Die Hände voll, die Tür zu – kein Problem: Das Switchbot Lock Ultra macht per Gesichtserkennung den Weg frei. Was es sonst noch bietet, zeigt der Test.

- 3D-Gesichtserkennung

- Smart-Home-Anbindung über MQTT, Matter und Cloud

- schnell, zuverlässig und leise

- dreifache Energieversorgung

- Smart-Home-Integration nicht optimal

- Fernzugriff eingeschränkt

- Tür öffnen per NFC mit einem Smartphone bisher nicht möglich

Switchbot Lock Ultra Vision im Test: Erstes Smart Lock mit Gesichtserkennung

Die Hände voll, die Tür zu – kein Problem: Das Switchbot Lock Ultra macht per Gesichtserkennung den Weg frei. Was es sonst noch bietet, zeigt der Test.

Intelligente Türschlösser erleichtern das Öffnen der Haus- oder Wohnungstür. Die sogenannten Smart Locks bieten in den meisten Fällen einen Motor, der den Zylinder entsperrt und die Türfalle zieht, sodass sich die Tür öffnet. Zudem lassen sie sich relativ einfach nachrüsten und bei Bedarf, etwa nach Auszug aus einer Mietwohnung, wieder ausbauen.

Für einen höheren Komfort bieten zahlreiche Hersteller ein Keypad, das im Außenbereich der Tür angebracht wird. Damit können Anwender über die Eingabe eines PIN-Codes das Türschloss entsperren oder verschließen, ohne dass man ein Smartphone oder eine Smartwatch zu Hilfe nehmen muss. Noch einfacher gelingt das Öffnen der Tür, wenn das Keypad einen integrierten Fingerabdruckscanner bietet. Dann reicht das Auflegen des zuvor autorisierten Fingers zum Öffnen der Tür. Bislang galt das als die einfachste Möglichkeit, die Haus- oder Wohnungstür zu öffnen.

Aber es geht noch besser: Mit dem Switchbot Lock Ultra und dem Keypad Vision steht das erste smarte Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung zur Verfügung. Das verspricht noch mehr Komfort: Weder muss man ein Smartphone aus der Tasche ziehen, noch einen PIN-Code eingeben und auch keinen Finger auf das Keypad legen. Einfach vor den Eingang stellen und schwupps öffnet sich die Tür – komfortabler geht es nicht.

Ähnlich wie bei Apples Face ID funktioniert die Technik lokal und lässt sich mit einem einfachen Bild überlisten, weil diesem Tiefeninformationen fehlen, die das Keypad Vision mit über 30.000 Infrarotpunkten abspeichert.

Doch wie zuverlässig und wie sicher funktioniert das Ganze in der Praxis und lässt sich das Switchbot Lock Ultra auch mit Smart-Home-Systemen (Bestenliste) wie Home Assistant koppeln? Diese und weitere Fragen beantworten wir in folgendem Testbericht.

Design und Verarbeitung

Das smarte Türschloss ist in Schwarz und in Silber erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich außerdem drei Auflagepads in Holzoptik, die man auf die Vorderseite des Gehäuses aufkleben kann. An der Verarbeitung gibt es ansonsten nichts auszusetzen.

Bilder: Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Tür aufsperren per Gesicht, Fingerabdruck oder PIN-Code

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Montage Schloss

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Switchbot Lock Ultra: Die Integration in Home Assistant ist über die Cloud, Bluetooth, Matter und MQTT möglich. Über MQTT wird auch das Ziehen der Falle angeboten. Allerdings funktioniert das nicht korrekt. Scheinbar wird die Kalibrierung über MQTT bei diesem Befehl nicht berücksichtigt.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Die Integration in Homey Pro gelingt nur über die Cloud.

Beim Fernzugriff ohne Bluetooth-Verbindung über den Hub stehen nur wenige Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

Beim Fernzugriff ohne Bluetooth-Verbindung über den Hub stehen nur wenige Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Lock Ultra, Keypad, Hub Mini: Die Einrichtung erfolgt über die Switchbot-App.

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Passt fast auf alle Schlösser, bietet 3D-Gesichtserkennung und eine dreistufige Energieversorgung.

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Passt fast auf alle Schlösser, bietet 3D-Gesichtserkennung und eine dreistufige Energieversorgung.

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Passt fast auf alle Schlösser, bietet 3D-Gesichtserkennung und eine dreistufige Energieversorgung.

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Passt fast auf alle Schlösser, bietet 3D-Gesichtserkennung und eine dreistufige Energieversorgung.

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Passt fast auf alle Schlösser, bietet 3D-Gesichtserkennung und eine dreistufige Energieversorgung.

Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision: Passt fast auf alle Schlösser, bietet 3D-Gesichtserkennung und eine dreistufige Energieversorgung.

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Switchbot Keypad Vision: Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner, NFC, PIN-Codes

Das Switchbot Keypad Vision bietet an der Unterseite hinter einer Gummiabdeckung einen USB-C-Ladeport. Zum Laden des Akkus nutzen wir eine Powerbank, die wir in einem Beutel um das Gerät hängen.

Das Switchbot Keypad Vision bietet an der Unterseite hinter einer Gummiabdeckung einen USB-C-Ladeport. Zum Laden des Akkus nutzen wir eine Powerbank, die wir in einem Beutel um das Gerät hängen.

Das Switchbot Lock Ultra benötigt anders als das Nuki Smart Lock Ultra und das Tedee Pro keinen neuen Schließzylinder – stattdessen erlaubt es die Weiternutzung des bestehenden. Dabei umschließt es den vorhandenen Wohnungsschlüssel innen im Türschloss. Bei Bedarf dreht der Motor des Schlosses den Schlüssel zum Öffnen oder Schließen in die gewünschte Position. Zudem ist es auch kompatibel mit zahlreichen Zylindern mit Knauf. Entsprechende Adapter befinden sich im Lieferumfang. Trotzdem lohnt ein Blick auf die Kompatibilitätsseite, um herauszufinden, ob das Lock Ultra zum verwendeten Türschloss passt.

Montage von Switchbot Lock Ultra und Keypad Vision

Das beiliegende Handbuch erläutert die Montage anhand zahlreicher Grafiken. Die verschraubbare Halterung kann man verwenden, wenn der Zylinder mehr als 3 mm aus der Tür respektive Zylinderverkleidung herausragt. Andernfalls kommt die klebbare Halterung zum Einsatz. Dabei sollte man sehr vorsichtig vorgehen und in jedem Fall vermeiden, dass sie schief festgeklebt wird. Während die verschraubbare Halterung später Modifikationen in puncto Positionierung erlaubt, ist dies bei der Klebevariante nicht mehr möglich. Je nachdem, ob das Switchbot Lock Ultra direkt an der Tür oder an einer Verkleidung des Schließzylinders befestigt wird, muss man den Rahmenadapter mit der Öffnung nach oben oder unten anbringen.

Für Schlösser, die mithilfe eines Knaufs geöffnet werden, liegen zahlreiche Adapter bei. In unserer Tür steckt jedoch ein Schloss, das beidseitig mit einem Schlüssel funktioniert. Nach Befestigung des Halteadapters stecken wir zunächst den Schlüssel ins Schloss, mit dessen Hilfe das Lock Ultra die Tür öffnet respektive zuschließt. Anschließend befestigen wir das Lock Ultra im Adapter, indem wir die zwei seitlichen Schieberegler am Lock Ultra nach oben ziehen, es in die Halterung stecken und dann die Schieberegler zur Befestigung des smarten Türschlosses nach unten ziehen. Die Montage ist insgesamt sehr einfach und wird in folgendem Video gezeigt.

Das Keypad Vision wird im Außenbereich entweder an der Tür, Türzarge oder neben der Tür montiert. Wir haben es an der Türzarge inklusive Adapterplatte montiert. Damit ist das Gerät schräg nach vorn ausgerichtet und der Infrarotscanner kann Personen oder Gesichter gut erfassen. Die Montage erfolgt entweder über die doppelseitigen 3M-Klebepads oder mithilfe von Schrauben und Dübel. Beides ist im Lieferumfang enthalten.

Die optimale Installationshöhe, gemessen vom Boden bis zur Unterseite des Gehäuses, wird durch die Größe der zu erfassenden Personen festgelegt. In einer Höhe von 1,2 m erfasst das Gerät Personen mit einer Größe zwischen 110 cm und 180 cm. Bei 1,3 m liegt der Größenbereich zwischen 120 cm und 190 cm und bei 1,4 m zwischen 130 cm und 200 cm. In jedem Fall müssen sechs Zentimeter Abstand rechts vom Gerät zur Tür oder einer angrenzenden Wand eingehalten werden, damit man es mittels mitgeliefertem Sim-PIN aus der Halterung nehmen kann, falls das, etwa im Garantiefall, notwendig sein sollte.

Wozu wird der Switchbot Hub Mini benötigt?

Mit im Lieferumfang unseres Sets, das wir für den Test von Switchbot erhalten haben, war auch ein Switchbot Hub Mini Matter Enabled. Während der Hub für den normalen Betrieb nicht nötig ist, Lock Ultra und Keypad Vision über Bluetooth direkt miteinander kommunizieren, wird er benötigt, um von der Ferne auf das Smart Lock und Keypad Vision zuzugreifen. Zudem ist er erforderlich, um eingebundene Geräte über Matter in andere Ökosysteme wie Home Assistant oder Apple Home zu integrieren. Auch für die Integration von Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Siri wird ein Hub benötigt.

Wer noch andere Smart-Home-Komponenten von Switchbot (Testbericht) nutzt, kann den Hub auch für Automatisierungen mit anderen Geräten nutzen. Allerdings ist der Hub Mini Matter Enabled bei der Anzahl der Produkte, die mit einem anderen Smart-Home-System wie Home Assistant oder Apple Home verbunden werden sollen, auf vier begrenzt. Mit dem Hub 2 können Anwender bis zu acht Geräte in andere Smart-Home-Systeme integrieren und mit dem Hub 3 sind es 30.

Inbetriebnahme und Konfiguration mit Switchbot-App

Die Inbetriebnahme von Lock Ultra, Keypad Vision und Hub Mini Matter Enabled erfolgt über die Switchbot-App, für die eine Registrierung nötig ist. Das Set-up gelingt einfach und ist nach wenigen Minuten erledigt. Anschließend muss man das Keypad noch mit dem Schloss verbinden. Mit der Koppelung kann man das Schloss auf neun verschiedene Weisen öffnen: Gesicht, Fingerabdruck, PIN-Code, NFC-Tag, Sprache, App, Bluetooth und Smartwatch. Apple Home Key unterstützt das Keypad Vision hingegen nicht. NFC-Tags, wie das beiliegende Modell in Form einer Scheckkarte, autorisiert man über die App mit dem Keypad Vision. Aber auch Modelle von Drittherstellern wie ein NFC-Tag von Welock funktionieren mit dem Gerät. Obwohl in der App darauf hingewiesen wird, funktioniert ein Anlernen eines Smartphones als NFC-Türöffner nicht.

Das Keypad Vision speichert jeweils 100 Gesichter, Fingerabdrücke, PIN-Codes und NFC-Tags. Dabei wird zwischen einer permanenten, temporären und einmaligen Autorisierung unterschieden. Allerdings kann man diese Einstellungen nicht pro Benutzer aktivieren, sondern muss sie einzeln anlegen. Die temporären Zugangsdaten können nur für eine bestimmte Zeitperiode, aber nicht nach bestimmten Wochentagen definiert werden. Letzteres beherrscht etwa das Tedee Go 2, das zudem die Autorisierung pro Nutzer nach Periode, bestimmten Tagen und nach Zeiten einschränken kann. Diese Einschränkungen können außerdem an- und ausgeschaltet werden, was eine höhere Flexibilität bietet.

Das Keypad Vision bietet auch eine Sprachausgabe auf Deutsch, Englisch, Japanisch oder Italienisch. Installiert im Flur einer Eigentumswohnanlage, sollte man diese allerdings deaktivieren. Ansonsten könnten sich Bewohner durch Sprachansagen wie „Kommen Sie näher, bitte“ oder „Ihre Tür ist aufgeschlossen“ gestört fühlen.

Eine sehr nützliche Einstellung ist Fast Unlock. Damit bleibt das Keypad Vision mit dem Lock Ultra ständig über Bluetooth verbunden, sodass das Schloss schneller auf Nutzereingaben reagiert. Im direkten Vergleich mit dem Tedee Go 2 öffnet die Tür mit dem Lock Ultra im Schnitt deutlich zügiger, da gelegentlich das Keypad des Tedee Go 2 sich erst mit dem Schloss verbinden muss, was drei bis vier Sekunden in Anspruch nimmt.

Im Vergleich zum Vorgänger ist das Lock Ultra deutlich leiser geworden und vergleichbar mit dem Tedee Go 2. Wenn man die Geschwindigkeit auf langsam stellt, hört man es so gut wie gar nicht mehr.

Der Fernzugriff über den Hub funktioniert nur mittelprächtig. Einige Optionen zur Konfiguration stehen nicht zur Verfügung, weil diese eine Bluetooth-Verbindung voraussetzen.

Gesichtserkennung im Alltag

Die Gesichtserkennung funktioniert nicht nur zuverlässig, sondern arbeitet zudem ziemlich schnell. Im Schnitt benötigt sie nur etwas mehr als eine Sekunde, bevor die Tür öffnet. Allerdings muss man für die Erkennung stillstehen. Wenn man sich während der Erkennung bewegt, dauert es bis zu fünf Sekunden.

Mit unter einer Sekunde Öffnungszeit arbeiten die Entsperrverfahren per Fingerabdruck wie auch per NFC noch etwas schneller. Von den drei Hausbewohnern wurde die etwas längere Öffnungszeit der Gesichtserkennung jedoch nicht als nachteilig empfunden und wird daher bevorzugt verwendet, um die Tür zu öffnen. Und in puncto Komfort ist sie allen anderen Methoden ohnehin überlegen, etwa dann, wenn man eine schwere Kiste mit beiden Händen hält und somit keine Hand für die Nutzung des Fingerabdrucksensors frei ist. Nach einem Einkauf könnte man auch die noch im Betastadium befindliche Auto-Unlock-Funktion verwenden. Die Tür wird allerdings nur dann geöffnet, wenn man sich mit dem Smartphone mindestens 100 m von der Wohnung entfernt. Wer nur im Keller etwas holt und anschließend zurückkommt, profitiert nicht von Auto-Unlock. Somit nutzen wir diese Funktion auch nicht, weil sie gegenüber dem Öffnen per Gesichtserkennung keine nennenswerten Vorteile bietet.

Die Gesichtserkennung hat im Test auch bei Dunkelheit funktioniert. Hat man eine Sonnenbrille auf, erkennt das Keypad Vision nicht immer die Person. Um dieses Problem zu lösen, haben wir einfach die Gesichtserkennung mit Brille durchgeführt.

Standardmäßig erfasst das Keypad Vision automatisch das Gesicht von Besuchern vor der Tür. Man kann die Erfassung aber auf manuell umstellen, sodass eine Erfassung erst erfolgt, wenn man eine Taste auf dem Keypad betätigt.

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Gepeicherte Zugangsdaten wie Gesichter und Fingerabdrücke speichert das Lock Ultra respektive das Keypad Vision verschlüsselt auf dem Gerät. Diese werden also nicht in die Cloud hochgeladen. Um das zu überprüfen, haben wir den Internetzugang zeitweise abgeschaltet. Trotz deaktiviertem Zugriff auf das Internet hat die Lösung funktioniert.

Wie gut ist die Smart-Home-Anbindung?

Das Lock Ultra kann in Verbindung mit einem matterfähigen Switchbot-Hub auch in andere Smart-Home-Systeme wie Home Assistant oder Apple Home integriert werden. Die Einbindung in Home Assistant muss dabei nicht zwingend über Matter erfolgen. Für das Open-Source-System stehen drei Integrationsmöglichkeiten parat. Sofern die Bluetooth-Reichweite von der Zentrale bis zum Lock Ultra ausreicht, können Anwender die Integration Switchbot Bluetooth verwenden. Als Alternativen stehen zusätzlich die Integrationen Switchbot Cloud sowie Switchbot MQTT zur Verfügung.

Während erstere in Home Assistant bereits vorhanden ist, wird letztere über ein Add-on im Home Assistant Community Store hinzugefügt. Um es gleich vorwegzunehmen: Keine der Lösungen arbeitet mit dem Switchbot Lock Ultra respektive Keypad Vision optimal zusammen. Das Schließen der Falle steht nur mit der Integration Switchbot Bluetooth über die Konfigurationseinstellung „Falle erzwingen“ zur Verfügung. Unter Switchbot MQTT gibt es die Option ebenfalls, funktioniert dort aber nicht korrekt. Die Falle wird zwar gezogen, doch offenbar fehlen über diese Einbindung notwendige Kalibrierungsdaten, sodass sich die Tür nicht öffnet. Man hat mit den Integrationen nur Zugriff auf wenige Daten des Schlosses, wie den Batteriestatus, wobei diese Informationen mit Matter bislang nicht zur Verfügung stehen. Zum anderen wird das Keypad Vision von keiner der Integrationen erkannt. Zudem sind die Verlaufsdaten über das Schließen und Öffnen des Schlosses unvollständig.

Wie lange hält der Akku?

Die Energieversorgung ist neben der Gesichtserkennung eines der Highlights des Lock Ultra. Sie besteht insgesamt aus drei Akkus: Der wiederaufladbare Hauptakku soll bis zu neun Monate lang halten. Die App informiert über den Akkustatus rechtzeitig. Die Laufzeit ist natürlich davon abhängig, wie oft das Schloss öffnet und schließt. Nach dem dreimonatigen Test, bei dem natürlich das Schloss häufiger genutzt worden ist als im normalen Alltag, zeigt der Batteriestatus noch über 50 Prozent an.

Für das Laden des Akkus muss man ihn aus dem Schloss ausbauen, was durch Lösen der Frontverkleidung leicht vonstattengeht. Die Ladedauer gibt Switchbot mit 6 Stunden an. Das deckt sich mit unseren Erfahrungen: Im Test hat das Laden der Batterie von etwas über 50 Prozent auf 100 Prozent knapp Stunden gedauert. Während dieser Zeit ist das Lock Ultra allerdings noch betriebsbereit. Für Energie sorgt dabei ein weiterer Akku, der das Schloss bis zu 500 Mal aufschließen soll. Und wenn der leer ist, sorgt eine weitere Batterie dafür, dass man das Schloss noch fünfmal öffnen kann. Zur Not kann man natürlich weiterhin den eigenen Schlüssel verwenden, um das Schloss zu öffnen.

Das Keypad Vision bietet an der Unterseite einen USB-C-Ladeport, sodass man das Gerät zum Aufladen nicht ausbauen muss. Stattdessen verwenden wir zum Laden eine Powerbank, die wir in einer Tasche um das Keypad hängen. Allerdings steht die Gesichtserkennung während des Ladens nicht zur Verfügung. Der Fingerabdruckscanner, das Entsperren per NFC-Tag sowie mit einem PIN-Code funktionieren weiterhin.

Preis: Was kostet das Switchbot Lock Ultra mit Gesichtserkennung?

Das Switchbot Lock Ultra gibt es in Schwarz und in Silber. Einzeln kostet es regulär 160 Euro, ist aber aktuell für 136 Euro im Angebot. Und das Keypad Vision mit Gesichtserkennung, das auch mit dem Lock Pro verwendet werden kann, ist ab 150 Euro. Im Bundle gibt es das Lock Ultra zusammen mit dem Keypad Vision im Shop des Herstellers für 240 Euro.

Bei Amazon kostet das Set mit der silbernen Variante 242 Euro und mit dem schwarzen Modell 255 Euro. Und wer lieber das Lock Ultra mit Keypad Vision mit dem leistungsfähigeren Hub 3 betreiben möchte, zahlt aktuell 374 Euro.

Fazit

Das Switchbot Lock Ultra mit Keypad Vision öffnet die Tür per Gesichtserkennung – bequemer geht es nicht. Am Anfang der dreimonatigen Testphase gab es Probleme, sodass wir das Schloss mehrmals kalibrieren mussten. Nach einem Firmware-Update funktioniert es nun tadellos. Die Gesichtserkennung dauert im besten Fall zwischen einer und zwei Sekunden, eine weitere vergeht für das Ziehen der Falle. Bewegt man sich, während das Keypad das Gesicht scannt, verlängert sich die Erkennung auf bis zu fünf Sekunden. Außerdem arbeitet das Lock Ultra relativ leise und ist im langsamsten Modus sogar kaum zu hören.

Gut gefallen haben uns zusätzlich die dreifache Energieversorgung sowie die vielfältigen Möglichkeiten zur Smart-Home-Anbindung, wobei die MQTT-Integration am umfangreichsten ist. Über Matter hat man hingegen nur wenig Möglichkeiten.

Einige Schwächen sind uns aber auch aufgefallen. So ist die Smart-Home-Anbindung nicht optimal. Bei den meisten Integrationen steht das Ziehen der Falle nicht zur Verfügung. Auch muss man bei der Fernwartung einige Kompromisse eingehen. Zum einen dauert das Abrufen des Protokolls mit etwa 40 Sekunden sehr lange, zum anderen stehen nicht alle Konfigurationsoptionen zur Verfügung. Und die in der App angegebene Möglichkeit, das Schloss per Smartphone über NFC zu entsperren, funktioniert ebenfalls nicht.

Alles in allem arbeitet das Switchbot Ultra mit der aktuellen Firmware schnell und zuverlässig. Für all jene, denen ein maximaler Komfort wichtiger ist als eine perfekt funktionierende Smart-Home-Anbindung, ist das Switchbot Ultra die perfekte Wahl. Steht letzteres hingegen im Pflichtenheft, sind Modelle wie das Tedee Go 2 oder die Nuki-Varianten besser aufgestellt. Allerdings bieten diese noch keine Gesichtserkennung.

Künstliche Intelligenz

Biometrische Grenzkontrolle: Deutschland startet Ein-/Ausreisesystem im Oktober

Deutschlands Grenzkontrollen werden vom 12. Oktober an schrittweise technologisch aufgerüstet. Dann will die Bundesrepublik das neue europäische Ein- und Ausreisesystem (EES) inklusive automatisierter biometrischer Prüfverfahren in Betrieb nehmen – noch im Rahmen der EU-Zeitvorgaben. Das teilte das Bundesinnenministerium (BMI) mit. Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Haus und die Bundespolizei haben die Planungen dafür demnach zusammen mit weiteren Partnern abgeschlossen, nachdem es beim Anschluss an den EES-Zentralcomputer zunächst Probleme gab.

Die Einführung beginnt dem BMI zufolge am Flughafen Düsseldorf, gefolgt von den Airports in Frankfurt am Main und München. Danach sollen sukzessive alle weiteren Flughäfen sowie die Seehäfen angebunden werden. Ziel ist eine kontrollierte und schrittweise Inbetriebnahme, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die EU-Kommission hat für diese Einführung einen Zeitraum spätestens bis zum 9. April 2026 festgelegt.

Das EES ist ein digitales, Schengen-weites System, das das bisherige manuelle Abstempeln von Pässen ersetzt. Es erfasst Ein- und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen, die für einen Kurzaufenthalt im Schengen-Raum berechtigt sind. Dazu gehören sowohl visumsbefreite als auch visumpflichtige Reisende.

Biometrie-Superdatenbank im Hintergrund

Im EES müssen sich Bürger aus Drittstaaten im Rahmen des „Smart Borders“-Programms mit vier Fingerabdrücken und biometrischem Gesichtsbild in der EU registrieren lassen. Die Datenbank soll eine „intelligente Grenzkontrolle“ nach US-Vorbild ermöglichen, die zulässige Dauer eines Kurzaufenthalts berechnen und die nationalen Sicherheitsbehörden automatisch bei einem Überziehen warnen. Für EU-Bürger ändert sich durch das EES nichts.

Personen, die visumfrei in die Gemeinschaft einreisen können, sollen auch mithilfe von ETIAS vorab durchleuchtet werden. Sie müssen über einen Online-Antrag den Behörden persönliche Informationen etwa zur Identität, zum Reisedokument, Aufenthaltsort, zu Kontaktmöglichkeiten, infektiösen Krankheiten oder zur Ausbildung übermitteln. Die Daten sollen dann automatisch mit zahlreichen anderen europäischen IT-Systemen einer virtuellen Biometrie-Superdatenbank sowie Registern von Interpol abgeglichen werden.

Im EES werden neben biometrischen Merkmalen zahlreiche Informationen gespeichert. Dazu gehören personenbezogene Daten wie Namen, Geburtsdatum und weitere Angaben aus dem Reisedokument. Dazu kommen der Zeitpunkt und Ort der Ein- beziehungsweise Ausreise.

Erhebliche technische Herausforderungen

Die Umstellung auf das digitale System bringt dem BMI zufolge Vorteile: Die Sicherheit an den EU-Außengrenzen werde verbessert und Identitätsbetrug erschwert. Ferner könne die Aufenthaltsdauer von Reisenden im Schengen-Gebiet leichter nachvollzogen werden, wodurch unerlaubte Aufenthalte besser erkennbar seien. Das System trage langfristig zu einem schnelleren und effizienteren Grenzübertritt bei.

„Ursprünglich war der Vollbetrieb des EES für November 2024 geplant“, merkt das Ministerium kritisch an. Aufgrund „erheblicher technischer Herausforderungen bei der Bereitstellung eines stabilen EU-Zentralsystems“ sei der Start mehrfach verschoben worden. Das jetzt verabredete Vorgehen solle eine stabile und reibungslose Umsetzung sicherstellen.

Betroffenenen Reisenden aus Drittstaaten empfiehlt das BMI, sich bei den deutschen Auslandsvertretungen, Fluggesellschaften oder der Bundespolizei über die genauen Bestimmungen informieren. Dies helfe, unnötige Wartezeiten zu vermeiden. EU-Staaten sollen darauf hinarbeiten, dass nach dem ersten Monat mindestens 10 Prozent der Grenzübertritte an einzelnen Kontrollstellen aufgenommen werden. Während der ersten 60 Tage können sie das EES ohne biometrische Funktionen einsetzen. Nach sechs Monaten soll „die vollständige Erfassung aller Personen“ erfolgen.

()

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick