Künstliche Intelligenz

Batterie im Elektroauto: LFP – Die eiserne Enttäuschung

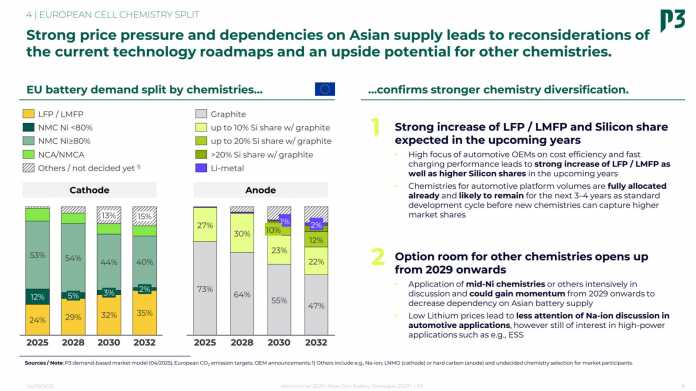

In China könnten LFP-Zellen 2025 einen Marktanteil von 74 Prozent erreichen. LFP, das steht für Lithium-Eisenphosphat, also eine Zellchemie ohne kostenintensive oder Metalle wie Nickel oder Kobalt. Die chinesische Batterieindustrie hat diese Zellchemie gepusht und zu einem Markenkern entwickelt. Abgesehen vom geringen Gesamtpreis sind LFP-Zellen haltbar und sicher. In Europa liegen die Prognosen trotzdem bei nur 24 Prozent Marktanteil im laufenden Jahr und einem knappen Drittel für 2030. Verstehen wir die Vorteile nicht – oder gibt es vernünftige Argumente und signifikante Schwächen, die gegen LFP sprechen?

Tesla war in Europa der Pionier der LFP-Zellchemie, die in Konkurrenz zur hier dominierenden Kathodenmischung aus Nickel, Mangan und Kobalt (NMC) steht. Zurzeit sind die Einstiegsversionen von Model 3 und Model Y damit ausgerüstet. Ein Nachteil von LFP ist die vergleichsweise geringe Energiedichte. Die Reichweite ist bei gleichem Bauraum entsprechend niedriger: Es sind beim Model Y Basismodell 500 km, beim Model Y „Maximale Reichweite“ dagegen 622 km, also gut 24 Prozent mehr. Das ist repräsentativ, es können bei anderen Elektroautos auch 30 Prozent Unterschied sein.

Der Marktanteil von LFP-Zellen in Europa ist mit knapp einem Viertel viel geringer als in China, wo in diesem Jahr rund drei Viertel auf diese Chemie entfallen. LFP-Zellen konnten sich bisher nicht durchsetzen. Ein Grund könnte die unzureichende Ladeperformance sein.

(Bild: P3)

Traktionsbatterien mit LFP-Zellchemie haben große Fortschritte bei der Energiedichte gemacht, zum Beispiel durch Cell-to-Pack oder Cell-to-Body-Systeme, bei denen die Zellen direkt und ohne Modulebene ins Gehäuse gebaut werden oder sogar als strukturelles Bauteil der Karosserie dienen. Trotzdem bleibt der immanente Rückstand zu NMC-Zellen vorhanden, weil auch dort die Effizienz beim Packaging größer wird.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Batterie im Elektroauto: LFP – Die eiserne Enttäuschung“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Bitkom: Jedes dritte Unternehmen nutzt Künstliche Intelligenz

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. So nutzen inzwischen 36 Prozent der Unternehmen KI-Technologien, verglichen mit 20 Prozent im Vorjahr. Weitere 47 Prozent planen oder diskutieren den KI-Einsatz. Das sind einige der Ergebnisse einer aktuellenUmfrage des Branchenverbandes Bitkom, für den 604 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern befragt wurden. Anhand dieser Zahlen sprach Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst von einem Durchbruch der KI in der deutschen Wirtschaft.

Unternehmen investieren eher mehr in KI als noch im Vorjahr.

Demnach sehen 81 Prozent der befragten Unternehmen KI als wichtigste Zukunftstechnologie, nur noch 17 Prozent halten sie für einen vorübergehenden Hype. Erstmals glaubt eine knappe Mehrheit von 51 Prozent, dass Unternehmen ohne KI-Nutzung keine Zukunft haben. Mit Blick auf das eigene Unternehmen sehen 83 Prozent KI als Chance.

Punktueller Einsatz

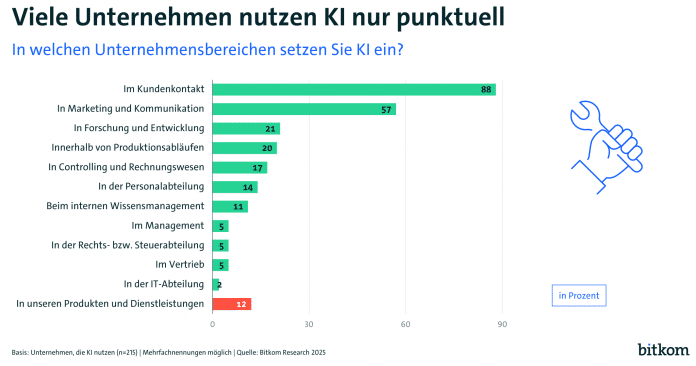

Es gibt sehr große Unterschiede, in welchen Bereichen Unternehmen stark auf KI setzen und in welchen nicht.

Haupteinsatzgebiete sind laut Umfrage Kundenkontakt (88 Prozent) sowie Marketing und Kommunikation (57 Prozent). Die meisten Unternehmen nutzen KI jedoch noch punktuell – ein Viertel setzt nur eine Anwendung ein.

Als größte Hemmnisse nennen die Unternehmen rechtliche Unsicherheiten (53 Prozent), fehlendes technisches Know-how (53 Prozent) und Personalmangel (51 Prozent). 29 Prozent wollen ihre KI-Investitionen 2025 erhöhen. Beim Herkunftsland bevorzugen 93 Prozent deutsche KI-Anbieter, gefolgt von US-amerikanischen (51 Prozent). Den europäischen AI Act sehen 56 Prozent kritisch – er schaffe mehr Nach- als Vorteile für deutsche Unternehmen.

(jo)

Künstliche Intelligenz

Frankreich: Telemedizinische Boxen sollen Versorgungslücken schließen

Kabinen mit Medizingeräten und ärztlicher Videoberatung sind als Alternative zur klassischen Arztpraxis in ländlichen Gemeinden Frankreichs auf dem Vormarsch. In den Räumen können Menschen nicht nur per Video mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen, sondern auch zahlreiche Untersuchungen mit medizinischen Basisgeräten durchführen lassen.

Bis Januar will der Anbieter mit der „Box médicale“ die Zahl der aufgestellten Kabinen von aktuell zwölf auf 100 Stück im ganzen Land erhöhen, wie Betriebsleiter Sébastien Touchais der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Ziel sei es vor allem, Gemeinden zu entlasten, die unter akutem Ärztemangel leiden. Hinter dem Angebot stecken schlichte, begehbare weiße Container, ausgestattet mit Monitor, Stuhl sowie Instrumenten wie Thermometer, Blutdruckmessgerät, Oximeter, Dermatoskop, Ohrenspiegel und Stethoskop.

Auch andere Anbieter wie Tessan oder Medadom haben Telemedizin-Kabinen im Programm, darunter kleinere Modelle, die wie Telefonzellen wirken und etwa in Apotheken Platz finden. In ländlichen Gebieten Frankreichs haben viele Menschen nur erschwert Zugang zu ärztlicher Versorgung. Auch in Deutschland fehlen Hausärztinnen und Hausärzte: Mehr als 5.000 Sitze sind laut Bertelsmann Stiftung unbesetzt, und die Zahl dürfte sich in den kommenden Jahren noch deutlich erhöhen.

Wie groß die Nachfrage ist, zeigt ein Beispiel aus der Gemeinde Saint-Georges-Motel mit 880 Einwohnerinnen und Einwohnern, wo seit April eine Box in Betrieb ist. „Es ist ein Riesenerfolg“, sagt Bürgermeister Jean-Louis Guirlin. Die Kabine ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, ausgenommen an Feiertagen. Termine lassen sich telefonisch, online oder bequem über einen QR-Code per Smartphone buchen. Derzeit finden im Schnitt zwei bis drei Beratungen pro Tag statt. Auch der Bürgermeister selbst hat das Angebot bereits genutzt.

Ein Einwohner berichtete im französischen Fernsehen, die Bedienung sei einfach: Man lege die Krankenversicherungskarte ein, beantworte Fragen und nehme Messungen vor – am Ende erhalte man ein Rezept. Alles gehe schnell und effizient. Nach jeder Sitzung würden Kabine und Geräte automatisch mit UV-C-Strahlen desinfiziert, was das Risiko einer Ansteckung deutlich verringern soll. Die Anschaffung kostet rund 50.000 Euro, hinzu kommen jährliche Betriebskosten von 6.000 Euro. In drei Jahren will das Unternehmen auch in anderen europäischen Ländern aktiv werden, muss dafür allerdings die jeweils spezifischen gesetzlichen Vorgaben beachten.

Während Medizinethiker Urban Wiesing den Einsatz neuer Technologien grundsätzlich begrüßt, mahnt er zur Vorsicht. Es müsse erforscht werden, ob die Versorgung der Menschen damit tatsächlich verbessert werde und wie Risiken wie ungenaue Diagnosen oder Datenschutzprobleme vermieden werden können. Auch der französische Dachverband der Patientenvereinigungen sieht Grenzen: Kabinen böten nur eine eingeschränkte medizinische Betreuung.

Verschiedene Pilotprojekte

Telemedizinische Boxen und Kabinen werden jedoch nicht nur in Frankreich erprobt. In Finnland etwa hat das Start-up MedicubeX eine „eHealth-Station“ entwickelt, die innerhalb weniger Minuten umfassende Vitaldaten erhebt – von Blutdruck und Körperfettanteil bis hin zu einem KI-gestützten EKG, das mehr als 20 Herzrhythmusstörungen erkennen soll. Die Station, die einer schallgedämmten Telefonzelle ähnelt, ist bereits in einem Gesundheitszentrum in Helsinki im Einsatz und nach Angaben des finnischen Gesundheitsdienstleisters Terveystalo vereinzelt in England, Estland und Deutschland.

Unter anderem am Universitätsklinikum Marburg wird zudem die Box „DokPro“ getestet. Hier übernimmt ein computergesteuerter Avatar die Anamnese, während Vitalwerte automatisch gemessen werden. Die Daten werden unmittelbar ins Krankenhausinformationssystem übertragen, wodurch eine gleichbleibend hohe Qualität der Erfassung gewährleistet und das medizinische Personal entlastet werden soll.

Überdies hat die Uniklinik RWTH Aachen eine umgebaute Toilettenkabine zur telemedizinischen Versorgungsstation entwickelt, die bereits bei einem großen Musikfestival getestet wurde. Ausgestattet mit Kameras, EKG und digitalem Stethoskop betreuen Ärztinnen und Ärzte die Patienten per Video, während die Kabine solarbetrieben und satellitengestützt völlig autark funktioniert. Künftig soll sie vor allem in Krisen- und Katastrophengebieten zum Einsatz kommen, wo reguläre medizinische Infrastruktur oft fehlt.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Apotheker fordern Zuverlässigkeit beim E-Rezept, Warken will Apotheken stärken

Die Zukunft der Apotheken stand im Mittelpunkt des Deutschen Apothekertages in Düsseldorf. Während der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, massive Probleme durch Lieferengpässe, Störungen beim E-Rezept und unfaire Konkurrenz aus dem Ausland anprangerte, stellte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken Eckpunkte einer umfassenden Apothekenreform vor. Ziel sei es, Apotheken mehr Verantwortung zu übertragen, ihnen neue Handlungsspielräume zu eröffnen und ihre Rolle in der Gesundheitsversorgung zu stärken.

E-Rezept als Stolperstein

Die Hoffnung, das elektronische Rezept würde die Versorgung digital vereinfachen, habe sich bislang nicht erfüllt. „Lieferengpässe und laufende Ausfälle des E‑Rezepts gefährden nicht nur tagtäglich tausendfach die Versorgung von Patienten, sondern belasten die Apotheken zusätzlich durch erhebliche Mehrkosten und Umsatzausfälle“, warnte Preis. Jede Apotheke wende wöchentlich rund 20 Stunden auf, um Lieferengpässe auszugleichen. Gleichzeitig drohen Apotheken bei kleinsten Formfehlern Retaxationen durch die Krankenkassen. Preis forderte daher ein Ende dieser Praxis.

Ausländische Versandhändler in der Kritik

Ein weiteres Problem liege in der Konkurrenz durch ausländische Versandhändler. Diese umgingen vielfach gesetzliche Vorgaben wie Bonusverbote oder Vorschriften beim Transport, was nicht nur den Wettbewerb verzerre, sondern nach Ansicht der Apothekerschaft auch die Sicherheit der Patienten gefährde. „Immer mehr Menschen in unserem Land sagen, in keinem anderen Bereich in unserem Land lässt sich unser Staat so auf der Nase herumtanzen wie beim Arzneiversand aus dem Ausland“, bemängelte Preis. Warken teilte die Kritik und betonte, die bestehenden Regelungen müssten konsequent durchgesetzt werden. Wo Verstöße nicht ausreichend sanktioniert würden, sei ein Nachschärfen notwendig.

Warkens Reformpläne: Mehr Verantwortung für Apotheken

In ihrer Rede stellte Bundesgesundheitsministerin Warken Eckpunkte für eine Apothekenreform vor. Ziel sei es, die Position der Apotheken vor Ort zu stärken und sie als niedrigschwellige Anlaufstelle auszubauen. Geplant sind unter anderem neue heilkundliche Aufgaben, wonach Apotheken künftig einfache diagnostische Tests zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbieten und mehr Impfungen – mit Totimpfstoffen – durchführen dürfen. Außerdem ist geplant, dass Apotheker Schnelltests übernehmen und Patienten auch ohne ärztliche Verordnung versorgen können – etwa Chroniker mit bekannter Langzeitmedikation oder bei unkomplizierten Bagatellerkrankungen.

Zudem sollen pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) stärker vergütet und direkt in der elektronischen Patientenakte (ePA) dokumentiert werden. Ebenso sollen Apotheken Öffnungszeiten bedarfsgerecht anpassen und Rezepturen in Filialverbünden zentralisieren dürfen und Unterstützung beim Aufbau von Zweigapotheken im ländlichen Raum erhalten. Auch die Honorierung soll verbessert werden, etwa mit der Verdopplung der Notdienstpauschale. Auch bei der Retaxation aus formalen Gründen versprach Warken Abhilfe.

Elektronische Patientenakte (ePA) als Schlüssel

Eine zentrale Rolle in den Reformplänen soll die elektronische Patientenakte spielen, in der alle Leistungen künftig vermerkt und für Ärztinnen, Apotheker und Patienten transparent dokumentiert werden sollen – unter anderem, um Doppelverordnungen zu verhindern, Medikationspläne zu verbessern und einen sicheren Informationsaustausch zu ermöglichen. „Natürlich ist es denkbar, einem Patienten eine Notfallversorgung auch ohne Rezept zu geben. Aber es muss in der ePA nachvollziehbar sein, damit er nicht von Apotheke zu Apotheke geht und sich Medikamente mehrfach besorgt“, erklärte Preis.

Im anschließenden Gespräch mit dem Chefredakteur der pharmazeutischen Zeitung, Alexander Müller, wurden die Konfliktlinien deutlich. Steigende Kosten könnten von vielen Apotheken kaum noch gestemmt werden. Es geht dabei speziell darum, einen Bestandteil der Vergütung von derzeit 8,35 Euro pro Packung einmalig auf 9,50 Euro anzuheben. Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD angekündigte höhere Vergütung komme jedoch nicht mehr in diesem Jahr. Warken verwies auf die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung und kündigte eine Umsetzung erst nach deren Stabilisierung an – für Preis ein unhaltbarer Aufschub: „Diese Soforthilfe war längst überfällig und sollte nicht länger hinausgezögert werden.“

Kein Homeoffice für Apotheker

Auch bei der Verdopplung der Notdienstpauschale gab es Streit. Warken will diese Maßnahme aus dem Fonds für pharmazeutische Dienstleistungen finanzieren, was Preis strikt ablehnt: Statt die pDL zu fördern, werde ihr Ausbau dadurch gefährdet. Stark diskutiert wurde auch die geplante Ausweitung der Kompetenzen für pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA). Sie sollen nach entsprechender Weiterbildung kleinere Vertretungen übernehmen dürfen, wenn ein Apotheker kurzfristig abwesend ist. Preis warnte vor einem „Tabubruch“. Medikamente seien hochsensible Produkte, bei denen die Verantwortung nicht an Assistenzberufe delegiert werden dürfe. „Keiner würde in ein Verkehrsflugzeug steigen, wenn es heißt: heute fliegt der Flugingenieur, der Pilot ist im Homeoffice“, so Preis.

Trotz aller Differenzen herrscht Konsens, dass Apotheken unverzichtbar für die Gesundheitsversorgung bleiben. Sie gelten als erste Anlaufstelle, gerade in ländlichen Regionen, und sollen künftig Arztpraxen stärker entlasten. „Wir wollen die Apotheken vor Ort nicht schwächen, sondern stärken – mit mehr Eigenverantwortung, weniger Bürokratie und moderner Versorgung“, erklärte Warken. Bei ihnen könnten die Bürger ohne Termin Gesundheitsinformationen erhalten, „persönlich vor Ort und fachkundig“. Preis gab dabei zu Bedenken: „Neue Leistungen sind sinnvoll, aber ohne faire Honorierung und wirtschaftliche Sicherheit wird es keine tragfähige Zukunft geben.“

(mack)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen