Künstliche Intelligenz

Japanischer Supercomputer: FugakuNEXT mit neuen Fujitsu-Monaka-X-Prozessoren

Der japanische Supercomputer Fugaku ist auch fünf Jahre nach seiner Indienststellung noch in den Top Ten der 500 schnellsten Supercomputer weltweit vertreten und belegt in der HPCG-Rangliste Platz 2. Doch das genügt den Verantwortlichen in Japan nicht mehr.

Das Komitee der High Performance Computing Infrastructure (HPCI) hat nun Fujitsu beauftragt, die Technik für die nächste Generation nationaler Supercomputer in Form des FugakuNEXT zu entwerfen. Die primäre Entwicklungsphase soll bis zum 27. Februar 2026 dauern.

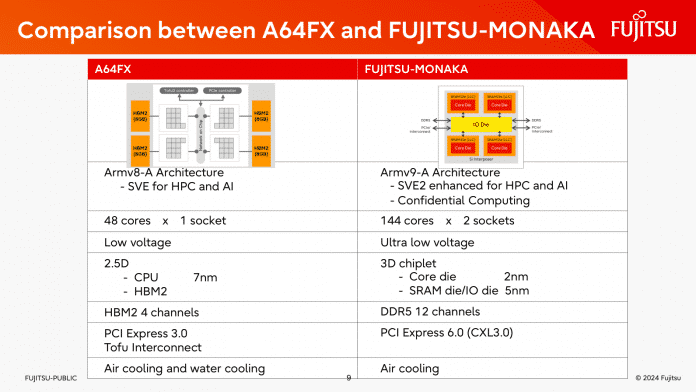

Fujitsu baut bereits die 48-kernigen A64FX-Prozessoren, die im aktuellen Top7-Supercomputer Fugaku zum Einsatz kommen.

Grundlage für FugakuNEXT soll der Monaka-X sein, eine Weiterentwicklung von Fujitsus Monaka-CPU, die auch mit KI-Beschleunigern wie GPUs eng verzahnt arbeiten wird. Konkret weist Fujitsu auf Nvidias derzeit dominante KI-Beschleuniger und deren kürzlich für andere Hersteller geöffnete Schnittstelle NVLink hin.

Erfüllt Fujitsu die Versprechen der Monaka-Architektur, könnte FugakuNEXT wieder ein heißer Kandidat für eine Top-Platzierung in der Supercomputer-Liste werden. Bei seinem Erscheinen 2020 war schon sein Vorgänger sehr effizient. Er zeigte seine Leistung nicht nur auf dem Papier und beim Lösen gigantischer linearer Gleichungssysteme im HP-Linkpack, sondern auch bei Anwendungen wie dem HPCG-Benchmark (High Performance Conjugate Gradient, derzeit knapp hinter El Capitan auf Platz 2) oder bei Berechnungen mit gemischter Präzision (HPL-MxP, derzeit Platz 6).

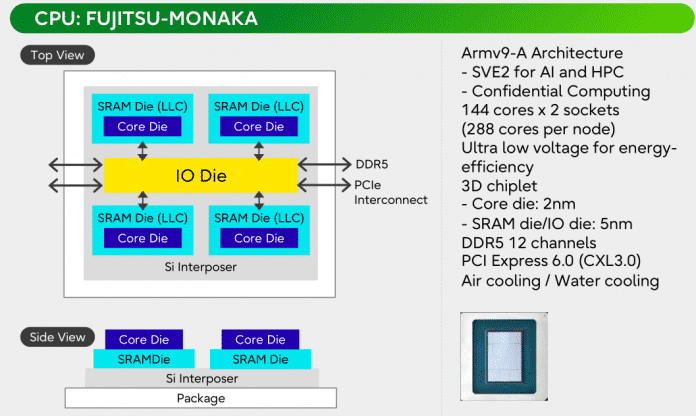

Fujitsu Monaka im Überblick.

(Bild: Fujitsu)

Monaka Multikerner in 2-nm-Technik

Die Monaka-CPU hat wie schon die A64FX-Prozessoren die verbreitete ARM-Archiktektur zur Basis und soll 2027 auf den Markt kommen – sie wird also nicht nur für Supercomputer entwickelt. Konkret kommt ARMv9-A zum Einsatz im Verbund mit 256-bittigen SVE2-Vektoreinheiten, deren SIMD-Rechenwerke sich für KI- und HPC-Anwendungen gleichermaßen eignen sollen.

Anders als zur Vorstellung von Monaka sind nun Rack-Einschübe geplant, die auf 2U-Bauhöhe dank direkter Flüssigkühlung acht CPUs mit insgesamt 1152 Kernen vereinen. Luftgekühlte Versionen kommen mit höchstens 288 Kernen verteilt auf zwei Fassungen.

Fujitsu ändert einiges im Vergleich zu den A64FX-CPUs. So wird Monaka herkömmliche DDR5-RDIMM-Speicherriegel anbinden und keine teuren und nicht allzu großen HBM2-Stapelspeicher. Mit 12 Speicherkanälen und 24 RDIMMs sind bis zu 21 GByte pro Prozessorkern möglich bei insgesamt 6 TByte Speicherausbau, den auch aktuelle Epyc- und Xeon-Prozessoren von AMD und Intel bieten.

3D-Stacking verbindet vier Compute-Dies mit je 36 Kernen, Cache-Dies und ein I/O-Die miteinander. Die Chiplet-Technik ermöglicht angepasste, kostengünstige Fertigungsprozesse im I/O-Die mit 2-Nanometer-Technik mit Gate-All-Around-Transistoren zu vereinen.

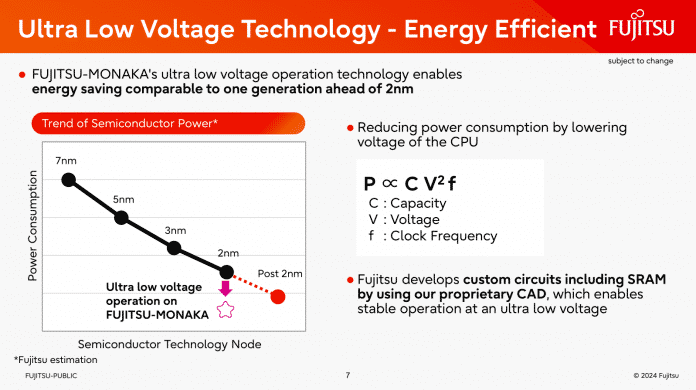

Mit speziellen Ultra-Low-Voltage-Optimierungen soll Monaka besonders energieeffizient sein.

(Bild: Fujitsu)

Fujitsu will darüber hinaus mit speziellen Optimierungen für den Betrieb bei besonders geringen Spannungen für den Monaka bis zu 2x so energieeffizient sein wie die (CPU-)Konkurrenz 2027. Den Nutzen der Technik beziffert man mit dem Äquivalent einer neuen Stufe in der Prozesstechnik. Damit sollen die 2-nm-Prozessoren mit Sub-2-nm-Designs auf einer Stufe stehen. Offenbar strebt man aber keine geringere Leistungsaufnahme per se an, sondern will diesen Vorsprung in eine höhere Anwendungsleistung umsetzen.

Vergleich der Monaka-Architektur mit dem Vorgänger A64FX.

(Bild: Fujitsu)

Außerdem ist der in die A64FX-Packages integrierte TofuD-Netzwerkanschluss Geschichte, die ihn besonders bei HPC-Anwendungen abseits des HP-Linkpack nutzte. Monaka nutzt wie die meisten anderen Prozessoren hingegen Infiniband und Ethernet zur Verbindung der einzelnen Knoten untereinander.

Zu Monaka-X ist dagegen kaum etwas bekannt, außer, dass er auf Monaka-Technik aufsetzen soll und wie beschrieben KI- und andere Beschleunigertechnik effizient einbinden soll.

(csp)

Künstliche Intelligenz

Google droht doch noch Zerschlagung – Werbegeschäft vor Gericht

Alphabet ist nach dem vergangenen Urteil im Monopolprozess und den damit einhergehenden Auflagen mit einem blauen Auge davongekommen, das Browsergeschäft muss nicht abgespaltet werden. Doch es gibt ein weiteres Abhilfeverfahren. Dabei geht es um das Werbegeschäft der Konzernmutter Alphabet Inc. Auch dieses ist Teil von Googles Monopolstellung und auch hier könnte es die Auflage geben, das Geschäft verkaufen zu müssen. Google verdient das meiste Geld mit seinem Werbegeschäft. Die Abspaltung könnte für Google entsprechend unangenehm werden.

Zuständig für das Verfahren ist Richterin Leonie Brinkema aus Virginia. Sie wird sich in den kommenden zwei Wochen Aussagen anhören – von Verlagen, Technikexperten, aus dem Werbeumfeld und von Googles Mitarbeitern selbst. Daraufhin entscheidet Brinkema, was Google tun muss.

Das US-amerikanische Justizministerium sowie einzelne Bundesstaaten haben bereits gesagt, dass sie für den Verkauf des Werbemarktplatzes wären. Sie sehen sowohl Werbetreibende als auch Webseitenbetreiber benachteiligt. Nur durch die Abspaltung könne man wieder fairen Wettbewerb herstellen, heißt es von dort. Google hingegen sagt, das sei nicht nötig. Sie wollen stattdessen die Plattform weiter für Konkurrenten öffnen. Außerdem meint Google, Verlage und Webseitenbetreiber nutzten Googles Systeme, weil sie „einfach, leistbar und effektiv“ seien, schrieb Lee-Anne Mulholland, Vice-President bei Google für regulatorische Angelegenheiten.

Google betreibt Marktplatz und Plattform zugleich

Google Ad Exchange (AdX) ist eine Art Marktplatz, auf dem Publisher ihre Anzeigenflächen an Werbetreibende verkaufen können. Die Werbetreibenden geben in Echtzeit Gebote dafür ab – eine Auktion, genannt Real-Time-Bidding (RTB). Das passiert in allerkürzester Zeit, nämlich jedes Mal, wenn ein Besucher eine Webseite aufruft. Erst dann existiert die Anzeigenfläche auch tatsächlich. Der Gewinner der Auktion spielt seine Werbung auf der Fläche aus. Dafür bezahlt er sowohl dem Webseitenbetreiber als auch Google Geld. Aber auch der Webseitenbetreiber muss an Google eine Gebühr zahlen.

Die Werbetreibenden sind dabei nicht Marken selbst, sondern größere Unternehmen, die das übernehmen. Werbetreibende können auch personalisierte Werbung basierend auf Nutzerprofilen, Tracking und Cookies gezielt an die Menschen ausspielen. Auch das läuft in Echtzeit mit.

Google betreibt jedoch nicht nur diesen Marktplatz samt den Auktionen. Auch in der Suche oder auf Youtube gibt es reichlich Platz für Werbung, die ebenfalls über den Marktplatz verkauft wird. Nicht zuletzt dadurch tanzt Google quasi gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten. Und das sehr dominant. 90 Prozent der Adserver, über die Werbung in Echtzeit läuft, sind laut US-Justizministerium in der Hand von Google.

Zu den Vorwürfen gehört auch, dass Google sich innerhalb dieses Systems selbst bevorzugt haben soll. Außerdem wird es darum gehen, wie Google in früheren Zeiten konkurrierende Werbefirmen übernommen hat. Neben dem Ergebnis, also den Auflagen, die Google gemacht werden, wird auch erwartet, dass aufschlussreiche Fakten über die Funktionsweise des Werbegeschäfts herauskommen.

Die Marktaufsicht in Großbritannien hat zudem bereits angekündigt, ebenfalls eine Untersuchung beginnen zu wollen. In der steht bereits eine Strafe in Höhe von 4,12 Milliarden Euro im Raum, weil Google seine Marktmacht bei Android genutzt hat, um sein Werbegeschäft zu fördern. Die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs unterstützt das dazugehörige Urteil des EU-Gerichts. Nun obliegt die Entscheidung dem EuGH. Es gibt aber auch aus der EU-Kommission bereits Stimmen, die eine Zerschlagung des Konzerns fordern.

(emw)

Künstliche Intelligenz

Neuer Chef bei T-Mobile: Srini Gopalan übernimmt zum 1. November

Die neue Führung von T-Mobile übernimmt ab dem 1. November Srini Gopalan. Er ist bereits seit knapp vier Jahren im Unternehmen tätig – davon seit März 2025 als Chief Operating Manager. Gopalan ersetzt damit Mike Sievert an der Spitze, wie T-Mobile bekannt gab.

Gopalan hatte bereits leitende Positionen bei Bharti Airtel und Vodafone inne und war – bevor er von dort zur US-Tochter T-Mobile ging – Deutschlandchef der Deutschen Telekom, wo er sich beispielsweise um den Glasfaserausbau kümmerte.

Ab 1. November neuer Chef von T-Mobile: Srini Gopalan

(Bild: T-Mobile)

Das nächste Kapitel als Uncarrier

Laut Pressemitteilung soll Mike Sievert, der bisherige Chef von T-Mobile, in die neu geschaffene Position des stellvertretenden Vorsitzenden wechseln. In dieser Funktion soll er in den Bereichen langfristige Strategie, Innovation und Talentförderung beratend tätig sein.

T-Mobile schreibt weiter dazu, der Übergang sei das Ergebnis eines gut etablierten Nachfolgeplanungsprozesses unter der Leitung von Sievert und dem Vorstand, um das nächste Kapitel von T-Mobile als „Uncarrier“ zu gestalten und gleichzeitig das Kundenerlebnis weiter neu zu erfinden, Marktanteile im Mobilfunk- und Breitbandbereich zu gewinnen und Amerikas bestes Netzwerk mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis aufrechtzuerhalten.

(aki)

Künstliche Intelligenz

Oracle ersetzt überraschend Chefin | heise online

Der Cloud- und Software-Gigant Oracle bekommt zwei neue Co-CEOs. Clay Magouyrk und Mike Sicilia übernehmen gemeinsam die Führungsrolle und ersetzen damit Safra Catz, die Oracle seit 2014 leitete – zunächst ebenfalls als Co-CEO und seit 2019 als alleinige Chefin, nach dem Ableben des Co-CEOs Mark Hurd.

Die Neubesetzung kommt überraschend, zeichneten sich bisher nicht einmal Gerüchte ab. Catz war insbesondere in den letzten Jahren erfolgreich. Oracle profitierte mit seinen Rechenzentren massiv vom KI-Hype: Zuletzt stieg der firmenweite Quartalsumsatz unerwartet stark auf fast 15 Milliarden US-Dollar.

Vor allem das Cloud-Geschäft wuchs binnen eines Jahres um 28 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar. Dazu gehören vermietete Server fürs KI-Training. Zusammen mit OpenAI baut Oracle derzeit riesige Gigawatt-Rechenzentren.

Oracles Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um gut 80 Prozent gestiegen. Aktuell nähert sich die Firma einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar an.

Clay Magouyrk

(Bild: Oracle)

Mike Sicilia

(Bild: Oracle)

Wechsel vor möglichem TikTok-Deal

Zuletzt mehrten sich Berichte, dass Oracle im Kern einer überarbeiteten US-Version von TikTok stehen soll. Dementsprechend könnte die Firma deutlich näher an die US-Regierung rücken, die mit China die Verhandlungen über den US-Verbleib der TikTok-Plattform führt. Die zeitliche Nähe zur Neubesetzung ist mindestens auffällig. Oracle selbst äußert sich nicht zu den Gründen der Neubesetzung.

Magouyrk ist seit 2014 bei Oracle und verantwortete bisher als Präsident die Sparte Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Sicilia war bisher für die Software-Seite (Oracle Industries) verantwortlich. Er ist schon seit 2009 bei der Firma tätig.

Die ehemalige Chefin Catz fällt derweil weich: Oracle ernennt sie zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. CNBC hat zudem die Meldungen an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC analysiert, wonach Catz allein dieses Jahr Oracle-Aktien im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar verkauft hat. Aktienpakete sind Teil von Bonuspaketen vieler börsennotierter Unternehmen.

(mma)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 7 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 7 TagenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier