Apps & Mobile Entwicklung

Intel Diamond Rapids: Details zu neuen Xeons mit rund 192 Panther-Cove-Kernen

Neue öffentliche Gerüchte zu Intel Diamond Rapids entsprechen zwar nicht ganz dem letzten internen Stand, bilden das Grundgerüst der nächsten Xeons aber bereits gut ab. Intel Diamond Rapids wird auf Intel Granite Rapids folgen und auch die Kernzahl weiter nach oben schrauben: 192 sind im Gespräch, aber ein Fragezeichen bleibt.

Ein grober Überblick

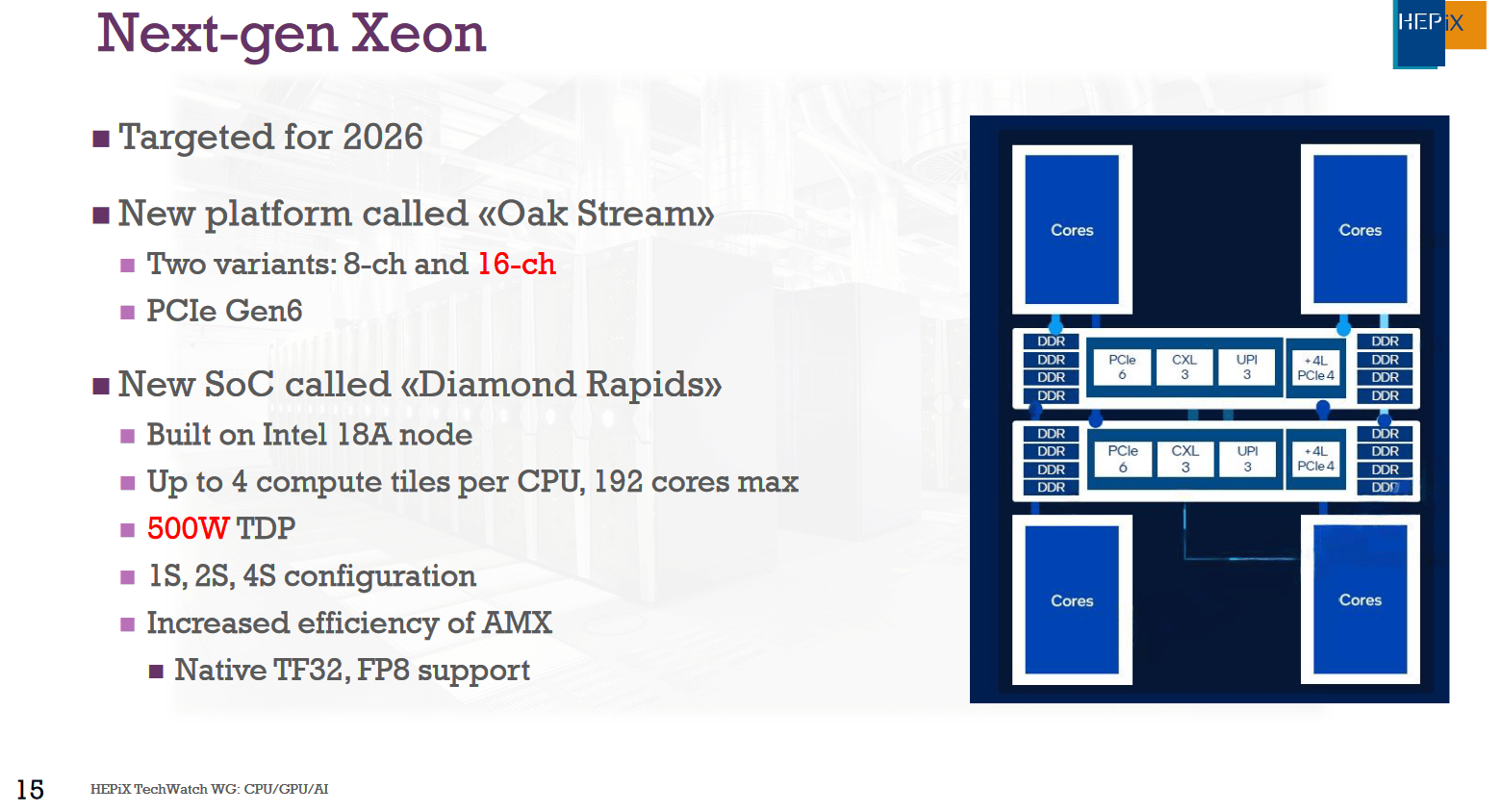

Im Rahmen des HEPiX Spring 2025 Workshops wurde Ende März eine Präsentation abgehalten, in der auch eine Folie zu Intel Diamond Rapids gezeigt wurde. Laut gut informierten Quellen auf X entspricht die Darstellung nicht mehr dem aktuellen Stand und ist nicht völlig korrekt, was ComputerBase bestätigen kann. Das Grundgerüst der Neulinge im Sockel LGA 9324 bildet die etwas ältere Folie aber durchaus passend ab.

Diamond Rapids mit 192 Kernen?

Inwiefern die genannten 192 Kerne am Ende die korrekte Anzahl ist, kann heute unmöglich bestätigt werden, wenn zuletzt gab es ganz unterschiedliche Chips, aus denen sich die verschiedenen Multi-Chiplet-Xeons zusammensetzen und nicht immer waren alle Kerne pro Chiplet aktiv.

Intel Granite Rapids nutzt beispielsweise Compute Tiles mit 44 Kernen, drei Stück auf einem Package ergeben ein 128-Kern-Prozessor (132 Kerne physisch vorhanden). Dann wiederum gibt es aber auch eine Variante mit nur einem Compute Tile, die 48 Kerne bietet – der Chip ist also ein ganz anderer. Die Compute Tiles für Diamond Rapids dürften einen ähnlichen Ansatz verfolgen: Sie sind je nach Markt unterschiedlich aufgebaut und eventuell nicht jeder Kern, der auf dem Wafer belichtet wurde, auch aktiv.

Neue P-Cores: Panther Cove-X

Die Basis sind immer neue Kerne mit dem Codenamen Panther Cove-X, die gegenüber der Basisvariante Panther Cove, wie sie auch bei Intel Nova Lake zum Einsatz kommen soll, Erweiterungen enthalten. AMX-Support ist hier an erster Stelle zu nennen, aber auch das neue AVX10. Vermutlich dürften auch sie weiterhin eine Form von SMT bieten, im Serverumfeld darauf zu verzichten, bedeutet einen wirklich großen Leistungsverlust. Für den Desktop und im Notebook hatte Intel „Hyper-Threading“ zuletzt aus Effizienz- und Auslastungsgründen entfernt.

Ein zweifacher I/O-Tile hat Intel auch mit Granite Rapids im Programm, CXL 3.0 und PCIe 6.0 galten zuvor bereits als gesetzt.

Speichercontroller im I/O-Tile?

Die neue Folie spricht davon, dass nun die I/O-Tiles auch den Speichercontroller enthalten sollen, was im kompletten Widerspruch zu dem steht, was Intel bei Granite Rapids noch gesagt hat. Dort hatte Intel die Speichercontroller explizit in den CPU-Tiles gelassen, da diese Umsetzung mehr Leistung bei gleichzeitig besseren Latenzen gegenüber der Auslagerung dieser Einheiten in einen anderen Tile liefert.

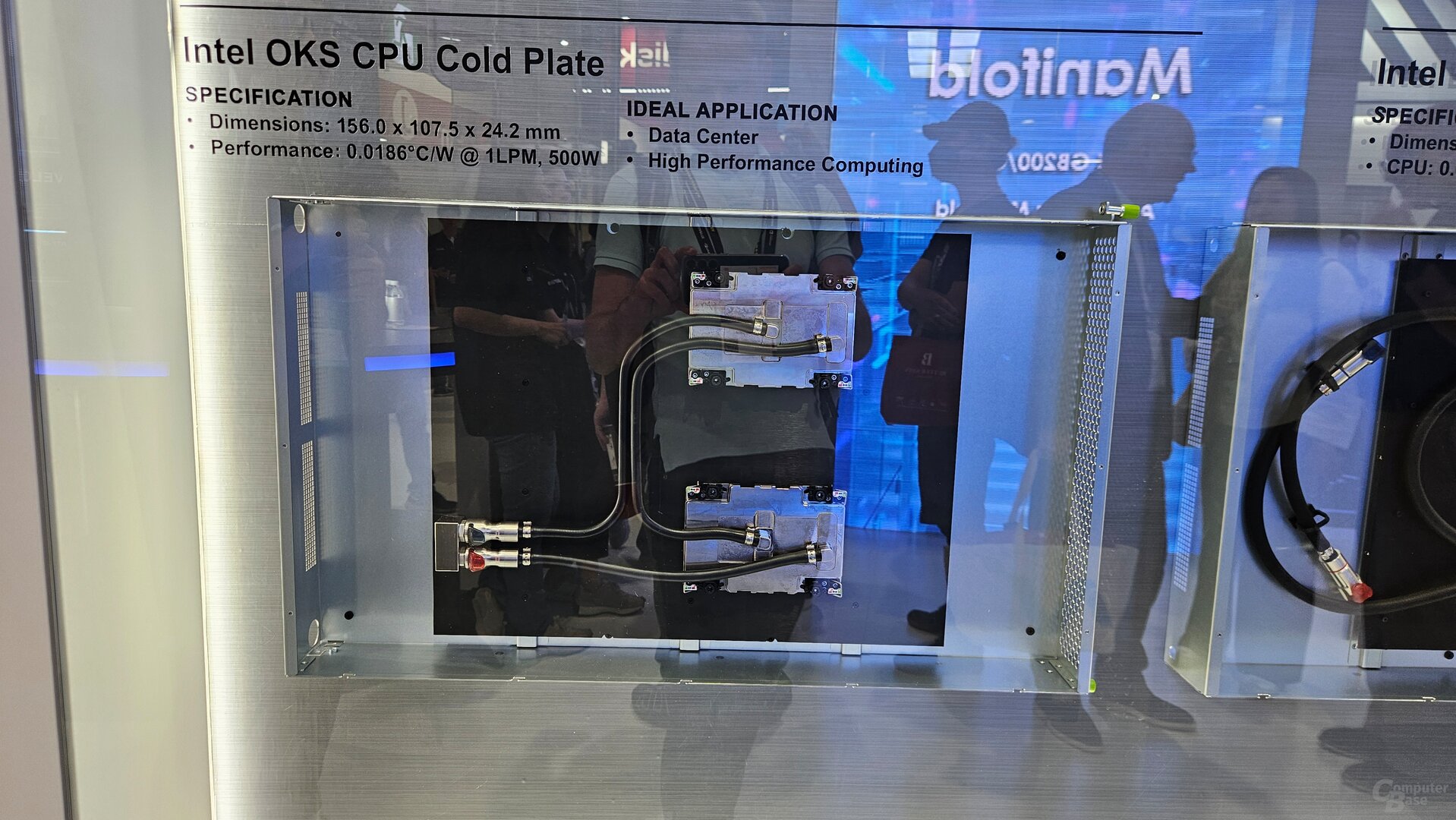

Die Plattform für Diamond Rapids, Intel Oak Stream, ist bereits seit einiger Zeit ein offenes Geheimnis. Hier arbeiten viele Partner bereits an Lösungen, um den Start im kommenden Jahr begleiten zu können. Zur Computex 2025 wurde unter anderem ein Kühlkreislauf ausgestellt.

SK Hynix hat die Speicherunterstützung verraten

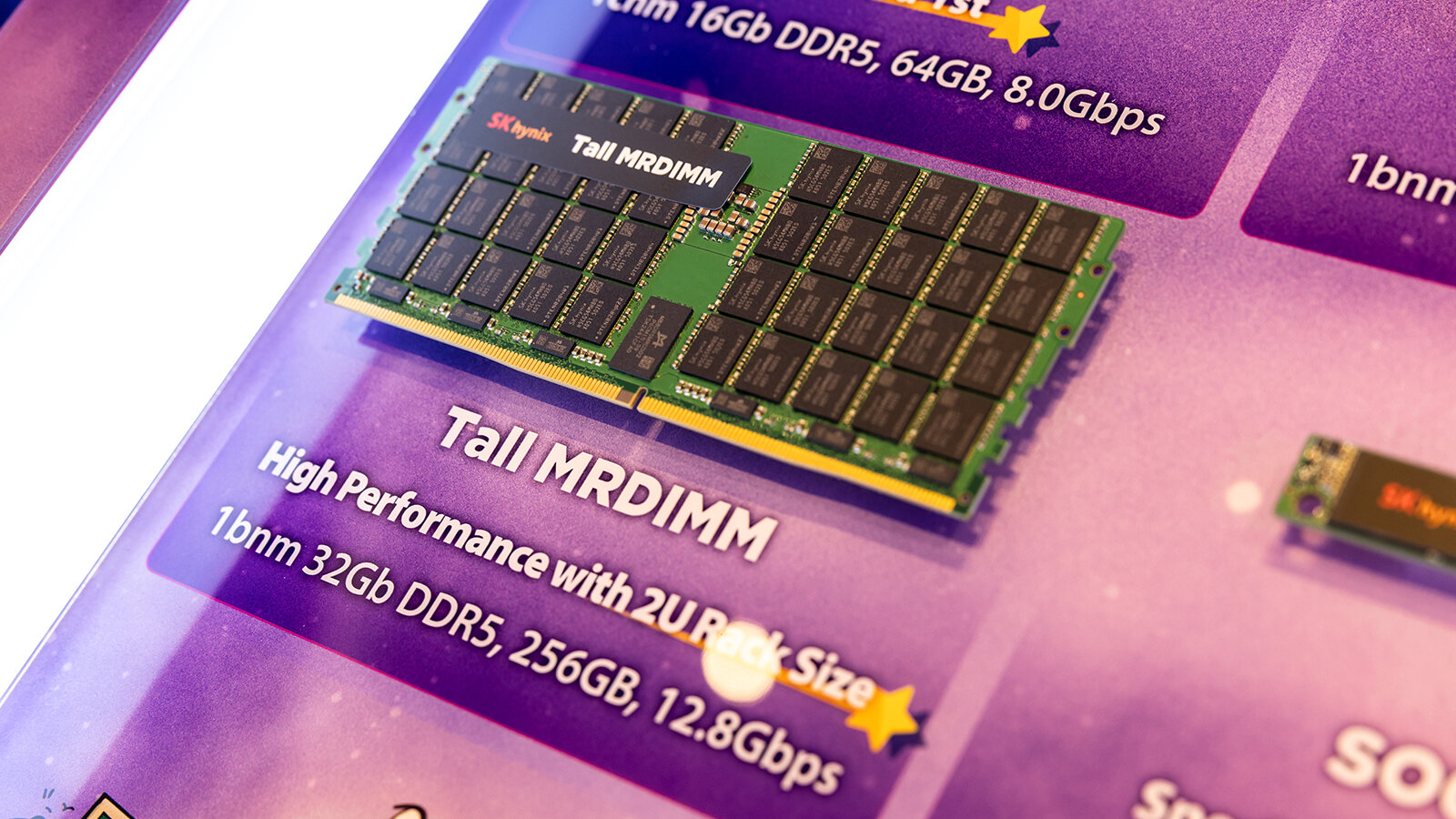

In der vergangenen Woche legte SK Hynix bereits die Speicherunterstützung dar. Intel Diamond Rapids wird wie vermutet auf schnellen MRDIMM bauen können, 16 Kanäle werden dabei genutzt – das deckt sich mit dem Foliensatz. Für den Showcase zum Intel AI Events in Südkorea hatte SK Hynix dann auch schon den passenden Speicher im Gepäck:

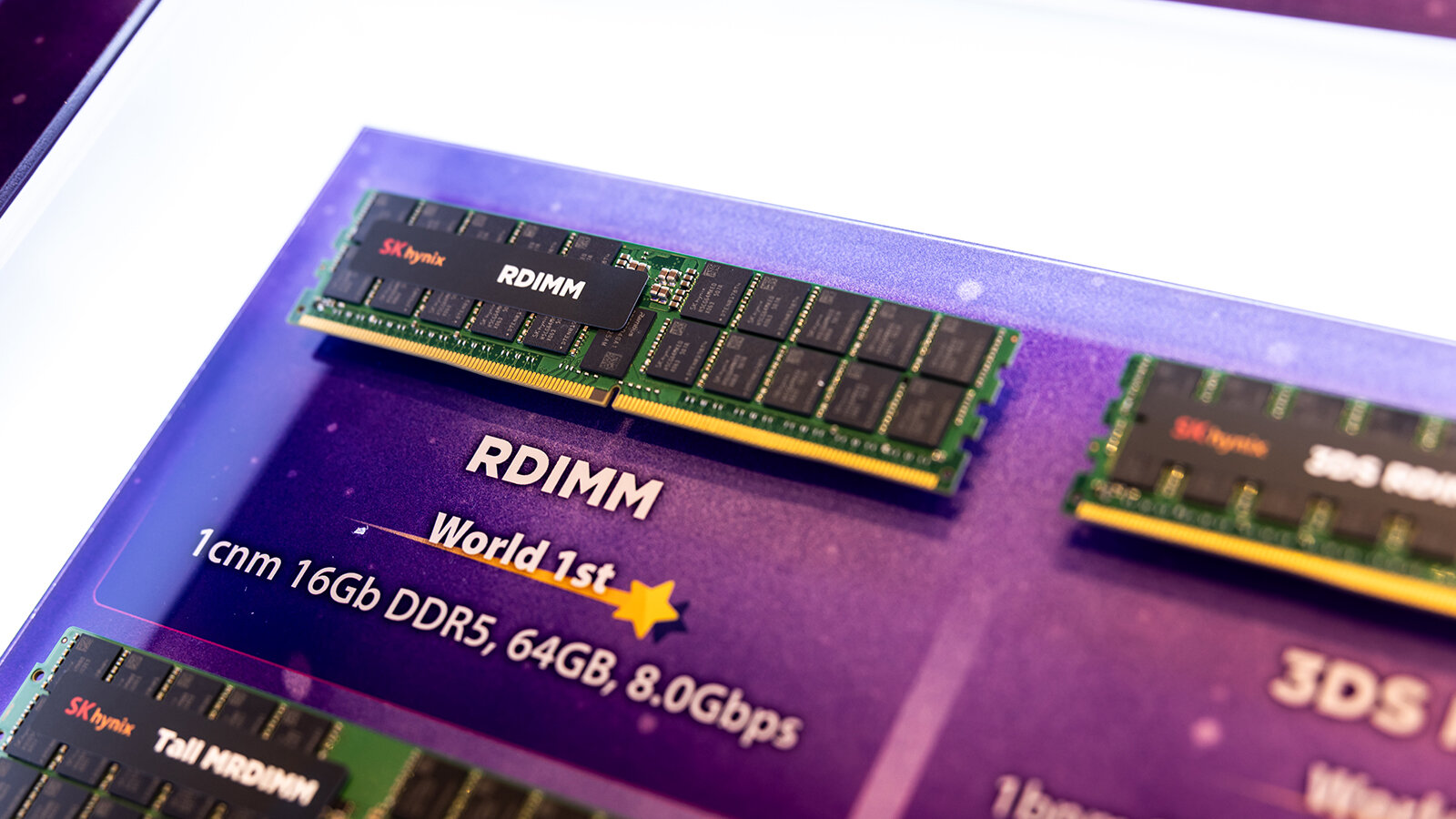

MRDIMM ist aber nicht der einzige unterstützte Speicher, klassischer DDR5 als Registered-Speicher, sogenannter RDIMM, ist natürlich ebenfalls weiterhin mit dabei. Hier dürfte Diamond Rapids auf DDR5-8000 beschleunigen, auch diesen hatte SK Hynix zufällig mit ausgestellt. In beiden Fällen wäre Intels neuer Xeon nicht allein: AMD Venice wird ebenfalls DDR5-8000 neben MRDIMM-12800 nachgesagt.

AMD Venice mit Zen-6-Architektur wird bis zu 256 Kerne (Zen 6c) bieten und soll ebenfalls im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

Apps & Mobile Entwicklung

Halber Preis! Stark getesteter 1.300-Euro-Saugroboter jetzt endlich leistbar

Vor dem Prime Day kommt schon ein Knaller-Deal. Das beste: Der Saugroboter-Kracher gilt sogar für alle Kunden und nicht nur für zahlende Prime-Mitglieder.[mehr]

Apps & Mobile Entwicklung

Logitech G515 Rapid TKL im Test

Analoge Taster gibt es bei Logitech nun auch im flachen Format. Die Logitech G515 Rapid TKL ist damit eine der ersten Tastaturen, die diese Technik in einer Low-Profile-Version anbietet – und sie auf eine Gesamthöhe von nur 2,2 Zentimetern bringt. Die Gaming-Tastatur überzeugt im Test , wenn auch aus unerwarteten Gründen.

Die neue Logitech G515 Rapid TKL entpuppt sich als bisher teuerste Variante der G515 auch als die beste. Eine flache Tastatur mit flachen Tasten und ohne die üblichen Wehwehchen dieser Kombination: Das funktioniert in seiner Beschränkung auf das Wesentliche. Mit dem Rapid-Modell fokussiert sich Logitech wieder auf den Kern einer Tastatur und stellt Schwächen der Baureihe ab. Dazu trägt die analoge Tastentechnik wesentlich und auf profunder Ebene bei. Alle Details im Test.

- Leises Tippen möglich

- Hervorragende Taster

- Flache Bauform

- Flexibel programmierbar

- Profiländerungen umständlich zu speichern

- Kein Mod Tap

- Reparatur kaum möglich

G515 Rapid TKL im Überblick

Bei der G515 Rapid an sich handelt es sich im Kern um eine neue Variante der G515 TKL (Test der Lightspeed-Version, es gibt auch eine Kabel-Variante) mit anderer Tastentechnik.

Generell hat Logitech bei der G515 den Nummernblock gestrichen, die übliche Reihe Zusatzfunktionen auf die FN-Ebene gelegt und eine einzelne Taste für den Spiele-Modus ergänzt. Die Taster sind flach.

Die neue Rapid TKL überträgt Daten nur per Kabel am USB-C-Port der Tastatur, die Funktechnik der Lightspeed-Version samt dazugehörigem Akku fehlt. Das ist teils den analogen Switches geschuldet, die eine höhere Leistungsaufnahme aufweisen – möglich also, dass eine Lightspeed-Rapid-TKL gar nicht kommt.

Taster: flach und analog (einstellbar)

Die besondere Zutat der G515 Rapid sind ihre Tasten. Wie gehabt finden auch in der Rapid flache Modelle mit flachen Tastenkappen Verwendung, die für eine geringe Gesamthöhe von nur 2,2 Zentimetern sorgen.

Hall-Effekt mit 2,5 mm Hub

Beim neuen Modell lassen sie sich aber dank Hall-Effekt-Sensoren und Magneten in den Stempeln einstellen, was – mit Ausnahme einer im Mainstream unbekannten NuPhy-Tastatur mit Gateron-Switches – bislang Tastern in großer MX-Bauform vorbehalten war. Kreuzstempel stellen zudem sicher, dass sich die Tastenkappen leicht austauschen lassen.

Im Gegensatz zu den Kailh Choc V2, die Logitech sonst für die G515 zukauft, weisen die neuen analogen Taster einen nochmals verkürzten Hub auf, der von 3,2 auf 2,5 Millimeter sinkt. Der Auslösewiderstand soll bei 35 Gramm liegen, was eher der Eingangswiderstand ist. Wann eine Eingabe generiert wird, kann aufgrund der Technik ab 0,1 Millimeter Wegstrecke nach eigenen Maßstäben eingestellt werden.

Den Hersteller des „Low Profile Key Switch“ verrät Logitech nicht. Er wird, anders als „Logitech-Taster“, aber nicht mit den Namen des Unternehmens versehen, was auf eine zugekaufte Lösung hindeutet.

Visuell erinnern die Modelle an die optischen Taster der Razer Deathstalker V2 sowie den Keychron Low Profile Switch, die Logitech-Modelle stammen laut Aufdruck von Raesha. Auf der Webseite des Unternehmens sind jedoch lediglich optische flache Taster zu finden. Aus einem optischen einen Hall-Effekt-Taster zu machen erfordert relativ wenig Modifikationen am Taster selbst; die Transformation benötigt lediglich einen zusätzlichen Magneten und andere Sensoren auf dem PCB.

„Noname“ funktioniert

Ungeachtet des relativ unbekannten Herstellers arbeiten die Taster überaus zufriedenstellend. Sie sind leichtgängig und geschmeidig. Das bleiben sie auch in ungünstigen Szenarien wie dem Betätigen 1,5 Felder großer Tastenkappen wie „Strg“ am äußersten Rand der Auflagefläche. Durch diese Eigenheit heben sie sich positiv von den Kailh-Tastern der anderen G515 ab und übertreffen selbst die Gateron-LP-Modelle. So gut waren flache Taster bisher nur in der Asus ROG Falchion LP.

Schon der voreingestellte Auslösepunkt bei 1,5 Millimeter macht die Taster zusammen mit dem kurzen Hub und der leichtgängigen Feder agil, aber noch in allen Lagen präzise beherrschbar. Unter einem, spätestens ab einem halben Millimeter geht diese Kontrolle deutlicher verloren. In Spielen wirkt das noch zackiger, zum Arbeiten produziert das scharfe Setting Fehlauslösungen. Wie man die Tastatur betreibt, bleibt am Ende aber eine geschmacksabhängige Einstellungssache.

Viele Shooter-Features

Auf der Feature-Liste stehen darüber hinaus vor allem Shooter-Features in Form von Rapid Trigger, die Auslöse- und Rücksetzpunkt dynamisch ansetzen, und Key Priority, die Snap-Tap-Alternative des Unternehmens, die seitliches Ausweichen unterstützt. Für unterschiedliche Genres stehen darüber hinaus vorkonfigurierte Profile zur Auswahl. Den Arbeitsalltag sollen Mehrfachbelegungen erleichtern. Logitech bietet aber nur die Option an, zwei Signalpunkte pro Taste mit unterschiedlichen Eingaben festzulegen, Mod Tap fehlt. Da nur der Nummernblock gestrichen wurde, ergibt sich daraus kaum ein Nachteil.

Hervorragend ausgeleuchtet

Die Ausleuchtung gelingt der G515 hervorragend. Der Trick für das gute Ergebnis hat hier zwei Komponenten. Zum einen sitzt die Beschriftung direkt über den LEDs, zum anderen werden Zusatzfunktionen im Pad-Printing-Verfahren, also im Prinzip durch kleine Aufkleber, aufgebracht und sind damit lichtundurchlässig.

Auch materialseitig legt Logitech bei der Rapid nach. Ihre Tastenkappen werden aus PBT-Kunststoff im Zweischicht-Spritzgussverfahren gefertigt, sind also absolut abriebfest. Das ist gerade bei flachen Varianten auch 2025 nicht immer selbstverständlich.

Alltag & Akustik

Die geringe Höhe verschafft der G515 Vorteile im Alltag und bei der Akustik. Den bauartbedingten Vorsprung bringt das Modell jedoch nicht in allen Details ins Ziel. Die G515 Rapid lässt sich aber gut einsetzen, den Tastern sei dank.

Akustik: Analog schafft Ruhe

Flach heißt leise, das gilt bei der G515 erneut. Die geringe Bauhöhe verkleinert Schallkörper, was auch das offene Tastenfeld kompensieren kann. So wird die Switch Plate einfach Teil des Gehäuses, was Logitech zum „Aluminium-Topcase“ verklärt (und den Umstand maskiert, dass das eigentliche Gehäuse lediglich aus Kunststoff besteht und um sein übliches Oberteil beraubt wurde). Echte Metallgehäuse gehen anders – und klingen anders.

Mit welchem Material Schall reduziert wird, verrät Logitech nicht. Nachschauen funktioniert nicht. Während eine Monsgeek M1 V5 (Test) sogar werkzeuglos an ihr Innerstes lässt, geht Logitech den entgegengesetzten Weg. Schrauben müssen unter dem Aufkleber auf der Unterseite, den Gummiauflagen und auf der Switch Plate gelöst werden.

Dort verdeckt sie allerdings ein weiterer, vollformatiger Aufkleber, der zum Lösen nach Erwärmung verlangt. Ein Öffnen der Tastatur erschwert Logitech so nach Kräften, es mündet in erheblichen Mühen potenziell auch bei der Entfernung von Klebstoffresten und verändert die Tastatur nachhaltig. Reparieren lässt sich die Tastatur daher nur in der Theorie.

Ruhig tippen kann die G515 trotzdem, wozu die Taster und die offenbar verbesserte Geräuschdämpfung einen Beitrag leisten. Die Tastatur klingt mit analogen Tastern besser als mit Kailh-Switches. Unterschiede sind klar auszumachen: Das Rapid-Modell hallt weniger und produziert präzisere Anschläge, wobei sie ein wenig satter und tiefer „klackt“. Stabilisatoren der Enter- und Rücktaste sind hingegen ein kleiner Rückschritt, von ihnen ertönt beim Betätigen ein deutliches Klicken.

Im Alltag können die Unterschiede viel prägnanter werden. Vor allem mit früherem Signalpunkt erleichtern es die leichtgängigen Taster durch Antippen auszulösen. Der Anschlag wird dann nur mit geringer Kraft erreicht. Das senkt die Lautstärke noch einmal erheblich ohne an Präzision beim Tippen einzubüßen.

Mit der flachen Bauweise gehen ergonomische Vorteile einher. Wie gehabt lässt sich die G515 bequem auch ohne Handballenauflage nutzen. Das Layout passt, Zusatzfunktionen wurden mit Bedacht gelegt. Sie lassen sich aber per Software verschieben. All das funktioniert: Mit der G515 lässt sich hervorragend arbeiten oder spielen.

Software: Geht so

G Hub (Download) macht feature-seitig Fortschritte, die Basis bleibt allerdings rudimentär. Die Belegung von Tasten und LEDs geht anderswo besser, aber auch bei Logitech leicht genug von der Hand. Dabei können Tasten in drei Ebenen programmiert werden. Dass die FN-Taste fixiert bleibt, stört nicht, da die „G“-Taste für die dritte Ebene beliebig gelegt werden darf.

Das Einstellen der Tasten selbst hat Logitech zudem besser gelöst, zumal hier wie überall sonst Tutorials mit Erklärungen helfen. Anfängern hilft die Option, Profile aus der App heraus mit anderen zu teilen beziehungsweise herunterzuladen. Der Mehrwert des Angebots schwankt naturgemäß erheblich.

Zwei große Ärgernisse bleiben. Da wäre der absolut wenig intuitive Weg, Änderungen auf dem Hardware-Profil der Tastatur zu speichern, und der Umstand, dass Logitech Werbung in der Opt-Out-Variante einblendet. Beides geht anderswo besser und lässt Hersteller-Software gegenüber quelloffenen Lösungen schlecht dastehen.

Fazit

Die neue Logitech G515 Rapid TKL entpuppt sich als bisher teuerste Variante der G515 auch als die beste. Eine flache Tastatur mit flachen Tasten und ohne die üblichen Wehwehchen dieser Kombination: Das funktioniert in seiner Beschränkung auf das Wesentliche. Mit dem Rapid-Modell fokussiert sich Logitech wieder auf den Kern einer Tastatur und stellt Schwächen der Baureihe ab. Dazu trägt die analoge Tastentechnik wesentlich und auf profunder Ebene bei.

Die größte Baustelle der G515 TKL (Lightspeed oder Kabel) löst die Rapid durch den Wechsel der Taster. Die neuen Modelle funktionieren technisch besser, das Haken in Randszenarien entfällt. So gut waren flache Taster selten.

Durch diese überfällige Änderung hält die Tastatur Schritt und bleibt relevant, auch dann, wenn man die Tasten gar nicht einstellen möchte. Dass man das kann, ist trotzdem ein klarer Mehrwert, zumal spätestens mit ein wenig Herumprobieren sehr leises Tippen möglich wird.

Software und Einstellmöglichkeiten bleiben dafür in der Durchschnittlichkeit gefangen. Beides fängt das Layout auf, das nur den Nummernblock streicht. Kann man die G515 Rapid also kaufen?

Wenn man flache Taster möchte, dann sicherlich bedenkenlos, vor allem wenn der Preis – wie immer bei Logitech – in realistischere Gefilde fällt. Für 180 Euro wird ansonsten die bei Software und Materialanmutung bessere Keychron K2 HE (Test) mit hohen Tasten eine ernsthafte Alternative in dieser Preisklasse. Auch die Monsgeek M1 V5 TMR bietet sich ansonsten an: Für rund 200 Euro winken Metallgehäuse und kabelloser Betrieb.

- Leises Tippen möglich

- Hervorragende Taster

- Flache Bauform

- Flexibel programmierbar

- Profiländerungen umständlich zu speichern

- Kein Mod Tap

- Reparatur kaum möglich

ComputerBase hat die G515 Rapid TKL von Logitech leihweise zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Werden Kunstwerke von KIs nur zu Trainingszwecken genutzt?

Nun hat die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) vor dem Landgericht München Klage gegen OpenAI erhoben. Bei einer Prüfung im vergangenen Jahr fiel auf, dass der Entwickler die Liedtexte von mindestens neun der vertretenen Künstler zum Training seiner KI verwendete. Die GEMA wurde über die Verwendung weder informiert, noch wurde eine Kompensation angeboten. Darüber hinaus wurden die Texte wurden vom Chat-Assistenten ChatGPT nach der Eingabe einfacher Prompts größtenteils im Original wiedergegeben.

Nach Auffassung der Verwertungsgesellschaft ist dies nicht nur ein Beleg dafür, dass die Werke zu Trainingszwecken verwendet wurden. Vielmehr werden die Daten in das Sprachmodell kopiert und dort gespeichert. Aus Sicht der GEMA handelt es sich dabei um eine unzulässige Vervielfältigung geschützter Kunstwerke – und somit um einen Verstoß gegen das Urheberrecht.

OpenAI beruft sich auf Regelung für Wissenschaft

OpenAI sieht sich – natürlich – völlig zu Unrecht auf der Anklagebank. Die Gewinnung der Trainingsdaten stehe nach Angaben des Unternehmens im Einklang mit dem deutschen Urheberrecht. Bei der Nutzung der Daten beruft man sich auf die Regelungen zu„Text- und Data-Mining für die wissenschaftliche Forschung“. Allerdings ist diese Einschätzung umstritten, denn die Nutzung der Trainingsdaten erfolgt nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit.

Der Softwareentwickler hinter dem bekannten KI-Assistenten ChatGPT erklärt, dass das Sprachmodell lediglich das auf Basis der Trainingsdaten Erlernte wiedergebe. Das Modell verfügt demnach über keine Datenbank, in die die Daten als Fundus für Fragen der Nutzer aufnehmen könnte. Die Vertreter von OpenAI sehen vielmehr den Nutzer in der Verantwortung, der durch seine Eingabe das vom KI-Assistenten erzeugte Ergebnis hervorruft.

Bewertung von Trainingsdaten im Urheberrecht steht noch aus

Das Besondere an dem Prozess ist nach Ansicht von Silke von Lewinski, Expertin für Urheberrecht bei der Max-Planck-Gesellschaft, dass es sich um ein Musterverfahren handelt. Bisher hat sich noch kein Gericht in der Europäischen Union (EU) mit der Frage befasst, welche rechtlichen Bedingungen für Entwickler von Sprachmodellen bei der Nutzung von Trainingsdaten gelten. Ein finales Urteil könnte sich daher noch länger hinziehen.

Die Entscheidung in dem Verfahren soll am 11. November fallen. Der Verlierer des Prozesses wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach Revision einlegen. Möglicherweise werden die Richter des Münchner Gerichts den Fall zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Entscheidung vor.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows