Künstliche Intelligenz

Mercedes CLA 250+ im Fahrbericht: Ende der Reichweiten-Diskussion in Sicht

Alles soll anders werden, bisherige Misserfolge vergangen und vergessen sein: Mit dem nächsten CLA will Mercedes ein neues Kapitel aufschlagen. Eine Studie wurde vor knapp zwei Jahren auf der IAA in München gezeigt, jetzt endlich ist das Auto auch verfügbar. Die Auftragseingänge sollen gewaltig sein. Uns stand ein CLA 250+ für eine erste kurze Proberunde zur Verfügung.

Kein Neustart in der Gestaltung

Der angekündigte Neustart überrascht auf den ersten Blick, denn der CLA bricht optisch weder radikal mit dem Vorgänger noch mit den großen Mercedes-EQ-Modellen. Vielmehr erscheint es so, als setzte Mercedes die bisherige Linie fort. Da hatte manch einer nach der schicken Studie auf der IAA vermutlich eine deutlichere Absetzung von der gewohnten Gestaltung erwartet. Spannend wird diese Entscheidung auch vor dem Hintergrund, dass es ab dem kommenden Jahr eine ähnlich große C-Klasse mit batterieelektrischem Antrieb geben soll. Die Designer müssen einen Weg gefunden haben, beide deutlich voneinander abzugrenzen, andernfalls wäre eine solche Strategie nur schwer vermittelbar.

Platzangebot hinten knapp

Die Limousine ist 4,72 m lang und hat damit ungefähr das Format der aktuellen C-Klasse. Der Radstand misst 2,79 m, was für reichlich Bewegungsfreiheit reichen sollte. In der Praxis wirkt der CLA vorn großzügig geschnitten, hinten aber eher nicht. Auch die Kopffreiheit im Fond ist knapp bemessen. Der Kofferraum schließlich offenbart, dass ein exzellentes Raumangebot im Lastenheft keine Priorität hatte. 405 Liter sind es und damit nur 20 mehr als in einem VW ID.3, der allerdings insgesamt rund 50 cm kürzer ist. Wenigstens ist das Fach unter der vorderen Haube mit 101 Litern weit mehr als nur eine kleine Ablage.

Das riesige Glasdach lässt sich nicht einmal optional öffnen, auch ein Rollo zur Verschattung haben sich die Kalkulatoren gespart. Mit einer Beschichtung will Mercedes eine zu heftige Aufheizung verhindern. Gefühlt dürfte auf die Klimaanlage jedoch reichlich Arbeit zukommen. Mutig: Eine zweite Temperaturzone bekommt die Klimaautomatik erst mit dem Premium-Paket für 3200 Euro.

Technisch hat Mercedes an zwei Stellen deutlich aufgerüstet. Das Infotainmentsystem mit seinen opulenten Bildschirmen arbeitet sehr flott und versteht nahezu alles, was man ihm zuruft. Bemerkenswert ist auch, wie unkompliziert sich das System trotz einer enormen Funktionsfülle bedienen lässt. Das bekommen andere Hersteller mitunter weit weniger gut hin.

Beeindruckende Ladeleistung

Das Hauptaugenmerk der technischen Weiterentwicklung liegt aber natürlich im Bereich der Batterie. Der CLA ist der erste Serien-Mercedes, der eine 800-Volt-Plattform bekommt. Der Vorsprung gegenüber den bisherigen elektrischen Modellen wie EQA oder EQB ist eklatant. Dort ist bei 100 kW die Spitze erreicht, der CLA lädt mit bis zu 320 kW. In 10 Minuten, so verspricht es Mercedes, seien 325 km Reichweite nachgeladen. Dieser Wert bezieht sich auf den WLTP, unter idealen Bedingungen und selbstverständlich nur an einer Ladesäule, die 320 kW auch bereitstellen kann. In der Praxis wird es also meist etwas weniger sein, was trotz allem einen enormen Fortschritt darstellt.

Reichweite: 500 km Autobahn am Stück

In 22 Minuten sollen 70 Prozent nachgeladen sein. In diesem Zeitraum fließen also 59,5 kWh netto, die durchschnittliche Leistung liegt bei 162 kW zwischen 10 und 80 Prozent Ladestand zuzüglich der Verluste. Mercedes verspricht zudem sehr niedrige Verbrauchswerte. Im Schnitt sollen es im WLTP 12,2 kWh sein. Auf der Autobahn sind mit der Serienbereifung im Zyklus 15,1 kWh/100 km angegeben.

Eine kurze überschlägige Rechnung offenbart, was hier potenziell anrollt. Wer mit voller Batterie startet und diese bis 10 Prozent leert, hat im ersten Abschnitt mit den ins Schaufenster gestellten 15,1 kWh/100 km Autobahnverbrauch schon rund 500 km hinter sich gebracht. Nach einer Pause von 22 Minuten ist Strom für weitere 390 km nachgeladen.

Aber der Verbrauch liegt in der Praxis auf der Autobahn doch bestimmt bei 18 kWh/100 km, meinen Sie? Dann kommen Sie mit einer Pause von 22 Minuten „nur“ 755 km weit. Autos wie der CLA entziehen mit niedrigen Verbrauchswerten und hohen Ladeleistungen den Kritikern von batterieelektrischen Autos argumentativ zunehmend den Boden. Die Limousine taugt für die Langstrecke.

Zwei Antriebe

Zwei Antriebe sind zum Start verfügbar. Der CLA 250+ mit Heckantrieb hat schon 200 kW, die den Wagen in 6,7 Sekunden auf Tempo beschleunigen. Der Durchzug ist mehr als nur ordentlich. Schluss ist erst bei 210 km/h. Der CLA fühlt sich bereits damit sehr flott motorisiert an. Er ist ein lässiger Cruiser, der unter dem Fahrtwind durchzuschlüpfen scheint. Die Windgeräusche sind minimal. Als maximale Reichweite gibt Mercedes 792 km an.

Noch mehr Leistung bietet das Allradmodell mit 260 kW, für das Mercedes 4,9 Sekunden im Standardsprint verspricht. Der Verbrauch im WLTP stiegt minimal auf 12,6 kWh, die im Zyklus versprochene Reichweite sinkt auf 770 km. Der Allradler bringt seine Kraft unter widrigen Umständen angenehmer auf die Straße, was wichtiger erscheint als die nochmals besseren Fahrleistungen.

Selbstbewusst kalkuliert

Wie kaum anders zu erwarten, kalkuliert Mercedes seine Preise ausgesprochen selbstbewusst. Das Einstiegsmodell kostet knapp 56.000, der Allradler ist schon bei 60.000 Euro angelangt. Da hilft es wenig, wenn Mercedes im Konfigurator einen „individuellen Kundenvorteil“ von knapp 2800 Euro auslobt. Der CLA ist einfach teuer.

Hinzu kommt: Wie früher die asiatischen Hersteller fährt Mercedes inzwischen eine rüde Paketpolitik. Das kann bestimmte Wünsche sehr kostspielig machen. Head-up-Display und Soundsystem gibt es nur im Premium-Plus-Paket für 5400 Euro. Matrix-Licht kostet nur 565 Euro, setzt aber auch ein aufpreispflichtiges Paket voraus. Es braucht also keine abgehobenen Ausstattungswünsche, um den Preis auf mehr als 60.000 Euro zu liften. Die aktuelle Zahl der Auftragseingänge suggeriert, dass Mercedes richtig kalkuliert hat.

Lesen Sie mehr zur Marke Mercedes

(mfz)

Künstliche Intelligenz

Klarna will an die Börse: Von „Buy now, pay later“ zur Neobank

Der Bezahldienst Klarna will mit seinem Börsengang in New York bis zu 1,27 Milliarden Dollar einnehmen. Der Großteil davon soll an bestehende Investoren gehen. Nur etwa 205 Millionen Dollar sollen direkt dem schwedischen Fintech verbleiben. Das geht aus den Unterlagen hervor, in denen Klarna die Einzelheiten des Börsengangs an der Wall Street veröffentlicht hat.

Klarna war unter anderem mit dem Angebot gestartet, das Bezahlen im Online-Handel durch den Kauf auf Rechnung zu vereinfachen. Die Firma war auch ein Vorreiter des Modells „Kaufe jetzt, zahle später“. Geld macht Klarna zum Beispiel mit Zinsen bei verzögerten Zahlungen. Ende vergangenen Jahres kam Klarna auf 93 Millionen aktive Kunden.

Auf dem Weg zur Neobank

Das Prinzip des Einkaufens auf Pump boomt auch in Deutschland. 2024 wurde laut der Auskunftei Schufa erstmals die Marke von zehn Millionen neu aufgenommene Ratenkredite innerhalb eines Jahres erreicht – und das liege vor allem Kleinkredite unter 1000 Euro, die inzwischen die Hälfte des Aufkommens ausmachten. „Dieser starke Anstieg der laufenden Kleinkredite unterstreicht das potenzielle Überschuldungsrisiko durch zu viele Kleinkredite wie etwa von Buy-Now-Pay-Later“, sagt Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder.

Klarna versucht inzwischen aber, nicht nur Bezahldienstleister und Kleinkreditgeber zu sein – man will sich mehr und mehr als vollwertige Neobank positionieren, die mit Anbietern wie Revolut oder N26 im Wettbewerb steht. So hat Klarna am Dienstag auch die Einführung einer eigenen Debitkarte angekündigt.

Diese Debitkarte basiert auf Visas Kartenprodukt Flexible Credential. Sie soll Kunden die Entscheidungsmöglichkeit bieten, mit ihr entweder direkt per Debit oder in Raten zu zahlen. Entsprechende Einstellungen lassen sich in der Klarna-App vornehmen. Die Karte soll an rund 150 Millionen Visa-Akzeptanzstellen weltweit nutzbar sein. In Europa werde sie in zehn Ländern auf den Markt kommen, wobei sich Deutschland noch gedulden muss.

Milliardenbewertung in Aussicht

Für seinen Börsengang strebt das schwedische Unternehmen die Milliardenbewertung an. Klarna und einige seiner Investoren bieten laut der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Meldung 34,3 Millionen Aktien für 35 bis 37 Dollar pro Stück an. Sollte Klarna die obere Spanne erreichen, wäre der schwedische Finanzdienstleister an der Börse rund 14 Milliarden Dollar wert. Die Klarna-Aktie wurde für den Handel an der New Yorker Börse unter dem Kürzel „KLAR“ zugelassen

Klarna hatte bereits im März einen Antrag auf Börsengang bei der SEC gestellt, die Pläne jedoch auf Eis gelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seinem Handelskrieg die Finanzmärkte verunsichert hatte.

(axk)

Künstliche Intelligenz

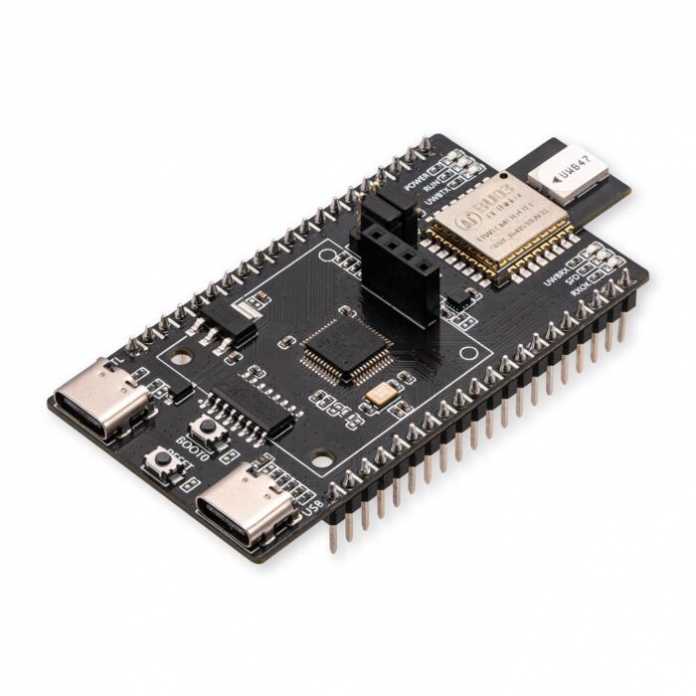

DevBoard: Ultra-Wideband für Position und Tracking

Ultrabreitband (UWB) ist keine neue Technologie – aber erst in den vergangenen Jahren hat sie richtig Fahrt aufgenommen und den Sprung in den Massenmarkt geschafft. Inzwischen steckt UWB in immer mehr Geräten, darunter zahlreiche Top-Smartphones und sogar Apples AirTags.

Bei UWB handelt es sich um eine energiesparende Funktechnik für kurze Distanzen, die Daten über ein besonders breites Frequenzspektrum von rund 500 MHz überträgt. Das macht sie vielseitig einsetzbar – von der Datenübertragung über Radarsensorik bis hin zur exakten Abstandsmessung. Vor allem Letzteres gilt derzeit als einer der spannendsten und am schnellsten wachsenden Anwendungsbereiche, mit den inzwischen recht günstigen AI Thinker UB03 Modulen können wir Maker nun auch mitspielen.

(Bild: ai-thinker.com)

Die Sensoren (an sich sind es Funkgeräte) arbeiten mit Frequenzen zwischen 6,25 und 8,28 GHz und einem 500 MHz breiten Funkspektrum. Die Funkwellen werden praktisch (von Antenne und Montage dieser abhängig) rundum ausgestrahlt und durchdringen auch viele Hindernisse und Menschen. Auch die Ausrichtung der einzelnen UWB-Geräte ist daher nicht entscheidend für die Qualität der Messung.

Bei zwei Geräten kann man den Abstand messen, bei mindestens drei Geräten auch schon eine absolute Position. Ein Gerät sendet einen kurzen Impuls aus, das andere (oder die anderen) antworten und das sendende Gerät kann aus der vergangenen Zeit (Laufzeit, Time of Flight, ToF) den Abstand errechnen. Dabei geht es um Milliardstel Sekunden, daher sind auch die genauesten Uhren auf den Boards erforderlich. So sind aktuell etwa 10 cm Genauigkeit erreichbar.

(Bild: Core Electronics)

Das „AI Thinker UB03 Kit“-Board kostet etwa 25 Euro (auf Breakoutboard mit ST-Mikrocontroller, es gibt sie auch einzeln) und man benötigt zwei davon. Beides sind praktisch Funk-Modems und werden mit AT-Kommandos gesteuert. Für den Einstieg muss man allerdings einiges an halb garen Websites und eventuellen Datenblättern auf Chinesisch wälzen. Jetzt gibt es aber eine gute Videoeinführung von Core Electronics auf YouTube. Auch die Tutorials auf deren Seiten sind für einen Einstieg geeignet. Es gibt dort auch den Code für MicroPython und C++.

(caw)

Künstliche Intelligenz

Call of Duty kommt ins Kino

Der Ego-Shooter Call of Duty kommt auf die Kinoleinwand. Das haben die Skydance-Tochter Paramount und die Microsoft-Tochter Activision Blizzard vereinbart. Geplant ist ein Film mit echten Schauspielern (Live-Action).

Das hat Paramount am Dienstag bekanntgegeben. Angaben zum Zeitplan, zum Produktionsbudget oder auf welche Teile der Call-of-Duty-Welt sich der Film stützen soll, enthält die Mitteilung nicht. Call of Duty ist eines der erfolgreichsten Computerspiele der Geschichte. Seit 2003 sind über 20 verschiedene Spieletitel erschienen, dazu eine noch größere Zahl an Versionen für mobile Endgeräte. Damit hat Activision Blizzard es geschafft, 16 Jahre in Folge das in den USA meistverkaufte Computerspiel aufzulegen.

Weltweit sind Call-of-Duty-Titel mehr als eine halbe Million mal verkauft worden. Hinzu kommen mehr als eine Milliarde Downloads von „Call of Duty: Mobile“.

Neue Fans gesucht

Paramount wird den Kinofilm entwickeln, produzieren und vertreiben. Das Produkt soll sich am Stil der Spieleserie orientieren und nicht nur eingefleischte Fans ansprechen, sondern auch neue Zielgruppen erschließen. Paramount-CEO David Ellison outet sich: „Als lebenslanger Fan Call of Dutys geht wirklich ein Traum in Erfüllung.“ Er habe selbst „zahllose Stunden mit dem Spielen dieser Franchise, die ich absolut liebe“, zugebracht.

„Wir gehen an diesen Film mit derselben disziplinierten, kompromisslosen Verpflichtung zu Exzellenz heran, die unsere Arbeit an ‚Top Gun: Maverick‘ geleitet hat“, erwähnt er einen vor drei Jahren produzierten Luftkampffilm. Dessen Budget soll über 170 Millionen US-Dollar groß gewesen sein. Das ist viel Geld, aber nur ein Bruchteil der Kosten eines Spieletitels der Call-of-Duty-Serie.

Activision-President Rob Kostich stellt hohe Anforderungen: „Unser gemeinsames Ziel ist recht einfach – eine unvergessliche Blockbuster-Erfahrung zu kreieren, die unsere Spielergemeinschaft liebt, und die auch neue Fans der Franchise stimuliert und inspiriert.“

Fusionswelle

Das Spielestudio Activision Blizzard gehört seit Kurzem zum Microsoft-Konzern, die Übernahme war fast 69 Milliarden US-Dollar schwer. Deutlich kleiner war die jüngst durchgeführte Übernahme Paramounts durch Skydance, wo es um lediglich rund acht Milliarden Dollar ging. Beide Fusionen waren umfehdet.

Microsoft konnte sich jedoch vor Gericht gegen die US-Wettbewerbsbehörde FTC (Federal Trade Commission) durchsetzen. Und nach einer Zahlung von 16 Millionen Dollar der Paramount-Tochter CBS an US-Präsident Donald Trump hat die US-Rundfunkregulierungsbehörde FCC (Federal Communications Commission) ihren Widerstand gegen die Paramount-Übernahme fallen lassen.

(ds)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick