Künstliche Intelligenz

BGH: Telekommunikationsanbieter dürfen Verträge nicht trickreich verlängern

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein wichtiges Urteil zum Verbraucherschutz bei Telekommunikationsverträgen gefällt. Er hat klargestellt: Anbieter etwa von Handy- und Internet-Dienstleistungen dürfen Verbraucher nicht durch vorzeitige Vertragsverlängerungen in Kontrakte mit über 24 Monaten Laufzeit bringen. Auch bei einer Fortsetzung der Kundenbeziehung sind Vertragslaufzeiten von insgesamt über zwei Jahren erst einmal nicht statthaft.

Vorzeitige Verlängerung gegen Prämie

In dem Fall geht es um einen Rechtsstreit zwischen dem Berliner Telekommunikationsanbieter Primacall und der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW). Das Unternehmen hatte Kunden kurz nach Vertragsabschluss dazu gebracht, ihre Verträge gegen eine Prämie von 20 Euro vorzeitig zu verlängern. Dabei hängte der Dienstleister die zusätzliche Vertragszeit von noch einmal 24 Monaten an die ursprünglich laufende an. Das führte dazu, dass Kunden insgesamt deutlich länger als zwei Jahre gebunden waren, teilweise sogar 48 Monate.

Der BGH hat mit seinem jetzt publik gewordenen, noch nicht veröffentlichten Urteil vom 10. Juli (Az.: III ZR 61/24) entschieden, dass diese Praxis unzulässig ist. Die maximale Vertragslaufzeit von 24 Monaten gilt ihm zufolge immer ab dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde der Verlängerung zustimmt. Es ist nicht erlaubt, die neue Laufzeit an die Restlaufzeit des alten Vertrags anzuhängen, wenn dies zu einer Gesamtlänge von über 24 Monaten führt.

„Anfängliche Laufzeit“ nicht entscheidend

Die Verbraucherzentrale hatte Primacall zunächst erfolglos abgemahnt und zur Unterlassung aufgefordert. Die daraufhin eingereichte Klage vor dem Kammergericht Berlin war dann erfolgreich. Dieses bejahte, dass der Ansatz des Anbieters gegen Paragraf 309 Nummer 9 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)verstößt, wonach keine Bindung von über 24 Monaten eintreten darf.

Den Berliner Richtern zufolge spielt es keine Rolle, ob erstmalig ein Vertrag geschlossen oder ein bestehender verlängert wird. Denn es müsse insbesondere der Wettbewerb durch die Höchstbindungsfrist gewahrt werden, sodass Verbraucher spätestens alle zwei Jahre wieder dem Markt als Nachfrager zur Verfügung stünden. Dies würde durch eine Bindung, die an die aktuell noch laufende Vertragslaufzeit angehängt wird, umgangen. Auch bestünde das Risiko, dass sonst eine quasi unbegrenzte Vertragslaufzeit erreicht werden könnte.

Die Beklagte führte dagegen Paragraf 56 Telekommunikationsgesetz (TKG) ins Feld. Darin heißt es: Die „anfängliche Laufzeit“ eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste dürfe 24 Monate nicht überschreiten. Diese Formulierung deutet laut dem Kammergericht nur darauf hin, dass zwischen aktiv vorgenommenen Vertragsschlüssen und stillschweigenden Verlängerungen ungekündigter Kontrakte zu unterscheiden ist. Um solche stillschweigenden Fortsetzungen geht es in dem Streit aber nicht.

Gegen geschickte Vertragsverlängerungen

Die Revision Primacalls hat der BGH nun zurückgewiesen. Das Urteil des Kammergerichts ist damit rechtskräftig. Das TKG soll Verbraucher demnach vor zu langen Bindungen und überhöhten Kosten schützen. Der BGH-Beschluss verhindert jetzt, dass Anbieter Kunden über Jahre hinweg in Verträgen halten können, indem sie geschickt Klauseln zu Vertragsverlängerungen formulieren. Zuvor hatte schon das Hanseatische Oberlandesgericht geurteilt, dass die Mindestvertragslaufzeit auch bei Glasfaser zwei Jahre nicht überschreiten darf. Das gilt beim Abschluss, nicht beim Anschluss.

Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, sieht in dem BGH-Beschluss ein „wichtiges Signal für mehr Verbraucherschutz im Telekommunikationsmarkt“. Betroffene Primacall-Kunden könnten Verträge bis zum 15. eines Monats zum Monatsende kündigen. Der Rechtsanwalt Matthias Böse, der die Klage vertrat, hält „Millionen von Verträgen nun mit einer sehr kurzen Frist“ für kündbar. Das beziehe sich etwa auch auf den Bereich Pay-TV. Viele Verbraucher dürften so „erneut ihre Wahl frei am Markt tätigen“. Eine maximale Bindung von 24 Monaten reiche aber aus für Firmen, um Investitionen wie subventionierte Smartphones oder Router zu amortisieren.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Vorstellung BYD Seal 6 DM-i Touring: Warum die Chinesen nun auf PHEV setzen

BYD, eine der weltweit führenden Firmen, wenn es um fortschrittliche Batterien geht, bringt in Europa einen Kombi mit Plug-in-Hybrid auf den Markt. Das mag auf den ersten Blick einigermaßen absurd erscheinen, zumal er sich technisch nicht an der Spitze einreiht. Doch BYD hat ausgezeichnete Gründe für seine Entscheidung, denn der Seal 6 DM-i Touring ist letztlich eine Reaktion auf die auch von der EU geschaffenen, aktuellen Marktbedingungen.

Zölle auf chinesische Elektroautos, nicht auf PHEV-Modelle

Im Sommer 2024 formulierte die EU-Kommission den Vorwurf, China würde mit Subventionen seine Autoindustrie wettbewerbswidrig unterstützen. Zölle auf Elektroautos aus China waren die Folge. Der Seal 6 DM-i Touring fällt nicht unter diese Regelung, denn er kommt als Plug-in-Hybrid auf den Markt. Entschieden hat sich BYD zudem, es mit dem Format Kombi zu versuchen. Der allgemeinen SUV-Nachfrage begegnen die Chinesen also mit der Form, die in West-Europa noch immer geschätzt wird. Selbstverständlich verlässt sich der Riese nicht allein auf den Kombi, sondern sieht diesen als Ergänzung zum Seal U DM-i – ein SUV.

Der Seal 6 DM-i Touring ist ein ausgewachsener Mittelklasse-Kombi, der mit 4,84 m Länge nur etwas kürzer als ein VW Passat ist. Der Radstand misst 2,79 m, was für großzügige Platzverhältnisse genügen sollte. Eher enttäuschen dürfte einige Interessenten der Kofferraum, der zwischen 500 und 1535 Liter fasst. Das ist für ein derart großes Auto kein Spitzenwert. Doch irgendwo muss die Batterie untergebracht werden, auch wenn der komplette Antriebsstrang vorn untergebracht ist.

Zwei Antriebe

BYD bietet hier zwei Plug-in-Hybride an, die mit Systemleistungen von 135 und 156 kW in diesem Punkt nicht allzu weit voneinander entfernt sind. Im ersten Datenblatt sind für den Verbrenner 72, für den E-Motor 145 kW hinterlegt. Wir gehen davon aus, dass diese Werte noch korrigiert werden, andernfalls läge schon die Leistung des E-Motors oberhalb dessen, was als Systemleistung für den gesamten Antriebsstrang des Basismodells suggeriert wird. Der Aufbau erlaubt offenbar einige Freiheitsgrade, denn der Hybridantrieb kann elektrisch, seriell und parallel betrieben werden.

Die versprochenen Fahrleistungen sind nahezu identisch, was nicht zuletzt auch daran liegen dürfte, dass das Basismodell mit 1710 kg fast 100 kg weniger schwer ist. Einen großen Unterschied macht BYD bei den Batterien. Das Einstiegsmodell „Boost“ bekommt einen Speicher mit 10,8 kWh, die sich ausschließlich einphasig an Wechselstrom mit bis zu 3,3 kW nachladen lassen. Die Ladedauer von 15 auf 100 Prozent ist mit drei Stunden, die maximale Reichweite mit 50 km angegeben.

BYD

)

Große Batterie mit DC-Ladeoption

In den beiden Ausstattungslinien „Comfort Lite“ und „Comfort“ ist eine Batterie mit 19 kWh eingebaut, die sich an Wechselstrom mit 6,6 kW und an Gleichstrom mit bis zu 26 kW laden lässt. Eigenwillig ist die Angabe der DC-Ladezeit, die BYD für das Fenster von 30 auf 80 Prozent macht. Für das Nachladen von 9,5 kWh netto werden unter idealen Umständen 23 Minuten benötigt. Das entspricht umgerechnet im Schnitt 24,8 kW. Wer nun die Ladeverluste mit in die Rechnung aufnimmt, dürfte den versprochenen 26 kW recht nahe kommen – und zwar im Durchschnitt.

Praktischer wäre es dennoch, wenn BYD eine Angabe von 10 auf 80 Prozent machen würde. Wenn man mal unterstellt, dass zwischen 10 und 30 Prozent kaum langsamer geladen wird als danach, würde sich eine Zeit von rund 32 Minuten ergeben. Kein Spitzenwert, gewiss, aber nichts, für das man sich im Umfeld eines Plug-in-Hybriden aktuell schämen müsste. Unbenommen davon laden einige Plug-in-Hybride, darunter von Mercedes und Volkswagen, sowohl an Wechsel- als auch an Gleichstrom schneller. Andererseits sind rund 100 km E-Reichweite, die BYD mit der größeren Batterie verspricht, ein vergleichsweise ordentlicher Wert.

Die ersten BYD Seal 6 DM-i Touring sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

(Bild: BYD)

Ab Ende des Jahres im Handel

Der Rest des Autos ist recht konventionell gehalten, sieht man einmal davon ab, dass sich das Glasdach öffnen lässt, was nicht mehr selbstverständlich ist, und die Ambientebeleuchtung im Takt der Musik blinken kann. Dazu reicht der Hersteller eine sechsjährige Garantie, für Antrieb und Batterie gilt die sogar acht Jahre lang. Die ersten Auslieferungen sollen noch in diesem Jahr starten, Preise nennt BYD aktuell bis jetzt nicht.

Mehr zur Marke BYD

Künstliche Intelligenz

Klarna will an die Börse: Von „Buy now, pay later“ zur Neobank

Der Bezahldienst Klarna will mit seinem Börsengang in New York bis zu 1,27 Milliarden Dollar einnehmen. Der Großteil davon soll an bestehende Investoren gehen. Nur etwa 205 Millionen Dollar sollen direkt dem schwedischen Fintech verbleiben. Das geht aus den Unterlagen hervor, in denen Klarna die Einzelheiten des Börsengangs an der Wall Street veröffentlicht hat.

Klarna war unter anderem mit dem Angebot gestartet, das Bezahlen im Online-Handel durch den Kauf auf Rechnung zu vereinfachen. Die Firma war auch ein Vorreiter des Modells „Kaufe jetzt, zahle später“. Geld macht Klarna zum Beispiel mit Zinsen bei verzögerten Zahlungen. Ende vergangenen Jahres kam Klarna auf 93 Millionen aktive Kunden.

Auf dem Weg zur Neobank

Das Prinzip des Einkaufens auf Pump boomt auch in Deutschland. 2024 wurde laut der Auskunftei Schufa erstmals die Marke von zehn Millionen neu aufgenommene Ratenkredite innerhalb eines Jahres erreicht – und das liege vor allem Kleinkredite unter 1000 Euro, die inzwischen die Hälfte des Aufkommens ausmachten. „Dieser starke Anstieg der laufenden Kleinkredite unterstreicht das potenzielle Überschuldungsrisiko durch zu viele Kleinkredite wie etwa von Buy-Now-Pay-Later“, sagt Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder.

Klarna versucht inzwischen aber, nicht nur Bezahldienstleister und Kleinkreditgeber zu sein – man will sich mehr und mehr als vollwertige Neobank positionieren, die mit Anbietern wie Revolut oder N26 im Wettbewerb steht. So hat Klarna am Dienstag auch die Einführung einer eigenen Debitkarte angekündigt.

Diese Debitkarte basiert auf Visas Kartenprodukt Flexible Credential. Sie soll Kunden die Entscheidungsmöglichkeit bieten, mit ihr entweder direkt per Debit oder in Raten zu zahlen. Entsprechende Einstellungen lassen sich in der Klarna-App vornehmen. Die Karte soll an rund 150 Millionen Visa-Akzeptanzstellen weltweit nutzbar sein. In Europa werde sie in zehn Ländern auf den Markt kommen, wobei sich Deutschland noch gedulden muss.

Milliardenbewertung in Aussicht

Für seinen Börsengang strebt das schwedische Unternehmen die Milliardenbewertung an. Klarna und einige seiner Investoren bieten laut der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Meldung 34,3 Millionen Aktien für 35 bis 37 Dollar pro Stück an. Sollte Klarna die obere Spanne erreichen, wäre der schwedische Finanzdienstleister an der Börse rund 14 Milliarden Dollar wert. Die Klarna-Aktie wurde für den Handel an der New Yorker Börse unter dem Kürzel „KLAR“ zugelassen

Klarna hatte bereits im März einen Antrag auf Börsengang bei der SEC gestellt, die Pläne jedoch auf Eis gelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seinem Handelskrieg die Finanzmärkte verunsichert hatte.

(axk)

Künstliche Intelligenz

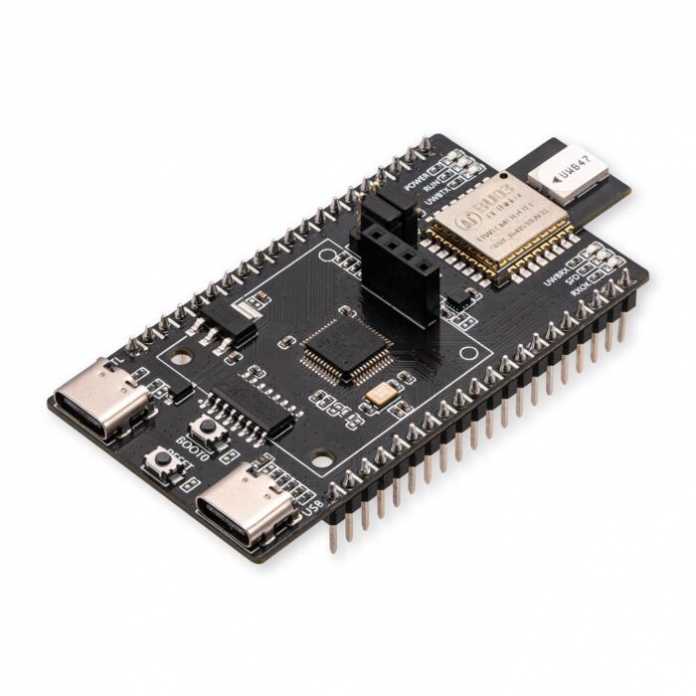

DevBoard: Ultra-Wideband für Position und Tracking

Ultrabreitband (UWB) ist keine neue Technologie – aber erst in den vergangenen Jahren hat sie richtig Fahrt aufgenommen und den Sprung in den Massenmarkt geschafft. Inzwischen steckt UWB in immer mehr Geräten, darunter zahlreiche Top-Smartphones und sogar Apples AirTags.

Bei UWB handelt es sich um eine energiesparende Funktechnik für kurze Distanzen, die Daten über ein besonders breites Frequenzspektrum von rund 500 MHz überträgt. Das macht sie vielseitig einsetzbar – von der Datenübertragung über Radarsensorik bis hin zur exakten Abstandsmessung. Vor allem Letzteres gilt derzeit als einer der spannendsten und am schnellsten wachsenden Anwendungsbereiche, mit den inzwischen recht günstigen AI Thinker UB03 Modulen können wir Maker nun auch mitspielen.

(Bild: ai-thinker.com)

Die Sensoren (an sich sind es Funkgeräte) arbeiten mit Frequenzen zwischen 6,25 und 8,28 GHz und einem 500 MHz breiten Funkspektrum. Die Funkwellen werden praktisch (von Antenne und Montage dieser abhängig) rundum ausgestrahlt und durchdringen auch viele Hindernisse und Menschen. Auch die Ausrichtung der einzelnen UWB-Geräte ist daher nicht entscheidend für die Qualität der Messung.

Bei zwei Geräten kann man den Abstand messen, bei mindestens drei Geräten auch schon eine absolute Position. Ein Gerät sendet einen kurzen Impuls aus, das andere (oder die anderen) antworten und das sendende Gerät kann aus der vergangenen Zeit (Laufzeit, Time of Flight, ToF) den Abstand errechnen. Dabei geht es um Milliardstel Sekunden, daher sind auch die genauesten Uhren auf den Boards erforderlich. So sind aktuell etwa 10 cm Genauigkeit erreichbar.

(Bild: Core Electronics)

Das „AI Thinker UB03 Kit“-Board kostet etwa 25 Euro (auf Breakoutboard mit ST-Mikrocontroller, es gibt sie auch einzeln) und man benötigt zwei davon. Beides sind praktisch Funk-Modems und werden mit AT-Kommandos gesteuert. Für den Einstieg muss man allerdings einiges an halb garen Websites und eventuellen Datenblättern auf Chinesisch wälzen. Jetzt gibt es aber eine gute Videoeinführung von Core Electronics auf YouTube. Auch die Tutorials auf deren Seiten sind für einen Einstieg geeignet. Es gibt dort auch den Code für MicroPython und C++.

(caw)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick