Künstliche Intelligenz

Rekordverdächtig: Humanoider Roboter Robotera L7 läuft 14,4 km/h schnell

Das chinesische Robotik-Unternehmen Robotera, eine Ausgründung der Tsighua University in Peking, hat mit dem L7 den derzeit wohl schnellsten humanoiden Roboter entwickelt. Das berichtet China Daily am Mittwoch. Der L7 soll Geschwindigkeiten bis zu 14,4 km/h erreichen. Damit läuft er schneller als der bisher schnellste humanoide Roboter Star1 des gleichen Unternehmens. Der Star1 erzielte mit herkömmlichen Laufschuhen für Menschen eine Maximalgeschwindigkeit von 12,98 km/h.

Der L7 von Robotera ist 1,71 m groß und hat damit in etwa die Größe eines Menschen. Er besitzt insgesamt 55 Freiheitsgrade in seinem gesamten Körper. Die Motoren der Aktuatoren liefern dabei ein Drehmoment von bis zu 400 Nm. Das ermöglicht dem Roboter, sich kraftvoll und schnell zu bewegen. Mit seinen beiden Armen kann er Gewichte bis zu 44 Pfund (etwa 19,96 kg) anheben und bewegen. Zur Wahrnehmung seiner Umgebung verwendet der Roboter ein Multisensor-Sichtsystem, das Kameras mit Panoramasicht, Tiefensensoren und eine Echtzeit-Positionierung miteinander kombiniert. Dadurch soll der Roboter die Umgebung in einer 360-Grad-Ansicht wahrnehmen und verschiedene Objekte erkennen können.

Robotera hat dem L7 nach eigenen Angaben mittels Künstlicher Intelligenz (KI) eine Ganzkörpersteuerung realisiert, die es dem humanoiden Roboter ermöglicht, sich menschenähnlich zu bewegen. Das System, das Robotera als „Body and Brain“ bezeichnet, soll es dem Roboter gestatten, auch in solchen Arbeitsbereichen eingesetzt zu werden, in denen es nicht nur auf Kraft, sondern auch auf hochpräzise feinmotorische Fähigkeiten ankommt. Details zum System verrät Robotera allerdings nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Der humanoide Roboter L7 besitzt eine Reihe motorischer Fähigkeiten für Arbeit und Sport.

Laufen und T-Shirts falten

In einem Video zeigt Robotera, wie der Roboter ein T-Shirt zusammenfaltet und Küchenpapier von einer Rolle abreißt. Beides sind Aufgaben, die eine hohe feinmotorische Präzision voraussetzen. Unklar ist allerdings, ob der Roboter dies autonom erledigt hat oder er dabei ferngesteuert wurde. Technisch ist er in der Lage, industrielle Aufgaben wie Sortieren und Scannen von unterschiedlichen Objekten zu erledigen sowie mit Werkzeugen umzugehen.

Robotera hebt besonders die sportlichen Fähigkeiten des L7 hervor. So kann er etwa Tanzen, Springen und Laufen. Im Video ist zu sehen, dass die Körperbewegungen dabei sehr flüssig ablaufen. Auf einer flachen Strecke erreichte der Roboter eine Laufgeschwindigkeit von 14,4 km/h. Das ist etwa 1,5 km/h schneller als der bisherige Rekordhalter Star1. Der L7 erzielt diese Geschwindigkeit jedoch „barfuß“. Der Star1 war noch auf menschliche Laufschuhe angewiesen, die dem Roboter einen besseren Grip verliehen.

Der Geschwindigkeitsrekord des Robotera L7 ist jedoch nicht offiziell. Ob das Unternehmen einen Eintrag bei Guinness World Records stellen wird, ist zunächst nicht bekannt.

(olb)

Künstliche Intelligenz

iX-Workshop: KI-Methoden und -Werkzeuge für die IT-Sicherheit

KI-basierte Werkzeuge können helfen, Schwachstellen schneller zu erkennen und gezielt zu analysieren. Dadurch können Sicherheitsprozesse effizienter gestaltet und die Zeitvorteile gegenüber potenziellen Angreifern maximiert werden. Doch wann ist der Einsatz von KI-Werkzeugen sinnvoll und wann sollten herkömmliche Methoden bevorzugt werden?

Der iX-Workshop IT-Security: Künstliche Intelligenz für effiziente IT-Sicherheitsstrategien stellt verschiedene KI-Methoden und -Werkzeuge vor und zeigt, wann und wie sie sinnvoll eingesetzt werden können.

|

Oktober 24.10.2025 |

Online-Workshop, 09:00 – 17:00 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 25. Sep. 2025 |

In unserem iX-Workshop erhalten Sie einen umfassenden Überblick über technische Sicherheitsaudits und Abwehrmaßnahmen sowie verschiedene KI-Tools. Sie haben die Möglichkeit, diese in praktischen Übungen auszuprobieren und deren Vor- und Nachteile kennenzulernen. Dabei wird zwischen sinnvollen und weniger sinnvollen Einsatzmöglichkeiten unterschieden. Etwa 25 Prozent des Workshops sind der praktischen Anwendung des Gelernten gewidmet.

KI-Werkzeuge kennenlernen und anwenden

Der Workshop stellt konkrete Anwendungsszenarien für die vorgestellten Werkzeuge und Methoden vor. Sie lernen, wie Sicherheitsprozesse mithilfe von Künstlicher Intelligenz effizienter gestaltet werden können. Sie erfahren, wie Sie Schwachstellenscans und Penetrationstests schneller und besser auswerten können und wie Blue Teams von der automatisierten Bedrohungserkennung und der frühzeitigen Reaktion auf Angriffe profitieren.

Zielgruppe des Workshops sind sicherheitsaffine IT-Mitarbeiter, von Sicherheitsmanagern über Administratoren und SOC-Mitarbeiter bis hin zu sicherheitsinteressierten Softwareentwicklern.

Ihr Trainer Yves Kraft leitet als Head of Security Academy das Aus- und Weiterbildungsangebot der Oneconsult AG. Als ehemaliger Penetration Tester und Security Consultant verfügt er über langjährige Erfahrung als ethischer Angreifer im Bereich Schwachstellenanalyse und Angriffssimulation.

(ilk)

Künstliche Intelligenz

Wer blinzelt, verliert: Die Dollar-Trilogie im Triell zwischen Streams und UHDs

Es gibt zwei Sorten von Filmliebhabern: Die einen hassen Western, und die anderen haben „Zwei glorreiche Halunken“ von Sergio Leone gesehen – Quentin Tarantino nennt ihn gar den besten Film, der bislang gedreht wurde. Mitte der 60er Jahre stellten die abschätzig als „Spaghetti-Western“ titulierten Filme das Genre auf den Kopf und rüttelten an der amerikanischen Mythologie. Erzählten Hollywood-Western der 50er Jahre noch romantisch verklärte Geschichten vom Kampf des Guten gegen das Böse, so waren im europäischen Kino der 60er Jahre abseits der Karl-May-Verfilmungen die Charakterzeichnungen vielschichtiger: Clint Eastwood als namenloser Kopfgeldjäger etablierte einen neuen Typus als wortkarger, zynischer Opportunist. Gewalt wurde nicht durch die Vorgaben des US-amerikanischen Hays Code beschönigt, sondern in all ihrer Wucht gezeigt: kein Kameraschnitt zwischen Schuss und Treffer – das Blut durfte fließen.

Die sogenannte Dollar-Trilogie von Sergio Leone war stilprägend für diesen Kulturbruch und beeinflusste zahlreiche Regisseure: Nach Sam Peckinpah, George Lucas und Martin Scorsese griff vor allem Quentin Tarantino die Erzähl- und Darstellungsformeln in seinen Filmen auf. Zu der Reihe gehören „Für eine Handvoll Dollar“ (Per un pugno di dollari, 1964), „Für ein paar Dollar mehr“ (Per qualche dollaro in più, 1965) und „Zwei glorreiche Halunken“ (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966), im Englischen auch bekannt als „The Good, the Bad and the Ugly“.

In diesem Artikel beleuchten wir den kulturellen Einfluss der Reihe und die technischen Unterschiede, damit Sie entscheiden können, ob sich die Filme im Stream oder auf Disc lohnen. Weil das Angebot in Deutschland sehr mager ist, gehen wir insbesondere auf die Ultra HD Blu-rays (UHD) ein, die von Kino Lorber, Eagle Pictures und Arrow Video als Import-Discs aus Italien, Großbritannien und den USA angeboten werden. Sind die neuen, von Arrow erstmals im HDR-Farbraum vorliegenden 4K-Restaurationen auf UHD gegenüber den Streams ein paar Dollar mehr wert?

Als „the Good“ war die Figur von Clint Eastwood in „Zwei glorreiche Halunken“ und den beiden Vorgängerfilmen keinesfalls als guter Held angelegt, sondern als ambivalenter, zynischer Opportunist.

(Bild: MGM / Arrow, abfotografiert von Hartmut Gieselmann)

Die Neuerfindung des Westerns

Die Geschichte um die Dollar-Trilogie dürfte auch Nicht-Western-Fans bekannt vorkommen, denn Quentin Tarantino hat sich für seinen jüngsten Film „Once upon a Time in… Hollywood“ inspirieren lassen. Die Hauptrolle des Rick Dalton (gespielt von Leonardo DiCaprio) basiert in großen Teilen auf der Geschichte Clint Eastwoods. Dieser begann seine Karriere 1959 in der TV-Serie „Rawhide“ (Tausend Meilen Staub), deren Titelsong später in „Blues Brothers“ zu Weltruhm gelangte. Nach über 200 Folgen kam die erfolgreiche Serie Mitte der 60er Jahre zu ihrem Ende, und Eastwood suchte einen neuen Job. Western hatten in den USA jedoch ihren Zenit überschritten – ganz im Gegensatz zu Europa, wo der Traum vom freien Leben im Wilden Westen die Zuschauer vom schweren Erbe des Zweiten Weltkriegs und des Faschismus ablenkte.

Doch während die Karl-May-Verfilmungen in Deutschland brave, familientaugliche Geschichten erzählten, bevorzugten die Italiener härtere Kost. Es gab zwar schon ein paar Dutzend Italo-Western – sie waren aber meist billig produzierte Abklatsche von US-Vorbildern.

Der italienische Regisseur Sergio Leone wollte jedoch mehr: 1964 adaptierte er – ohne zuvor die Rechte abzuklären – die Geschichte von „Yojimbo“ des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa, um „Für eine Handvoll Dollar“ zu drehen. Das Budget war mit 200.000 US-Dollar eng gesetzt, sodass er sparen musste, wo er nur konnte: Eastwood bekam die Hauptrolle, weil er nur 15.000 Dollar Gage verlangte und damit deutlich günstiger war als ein Charles Bronson. Weil analoges Filmmaterial damals noch sehr teuer war, nutzte Leone das Techniscope-Verfahren, das nur halb so viele Filmrollen benötigte (dazu gleich mehr).

Eastwood spielte einen namenlosen Reiter, der sich als Söldner von zwei rivalisierenden Banden anheuern lässt und diese gegeneinander ausspielt. Ungewöhnlich für die Zeit: Er strich Dialogzeilen aus dem Skript, um seine Figur mysteriöser wirken zu lassen. Anders als bei Kurosawas Vorlage inszenierte Leone schon im ersten Teil viele Szenen im Stil einer Oper: Statt langer Arien gab es große Gesichtsaufnahmen, in denen sich die Kontrahenten minutenlang anstarrten, bevor die Gewalt explodierte. Mit einfachen Mitteln erzeugte der Film eine ungeheure Spannung, die später von unzähligen Filmstudenten kopiert wurde.

Um den richtigen Rhythmus der Szenen zu finden, arbeitete Leone eng mit seinem Schulfreund Ennio Morricone zusammen, der für jede Figur ein charakteristisches Soundmotiv entwickelte. Morricone baute Geräusche wie knallende Peitschen, Schüsse und Schreie ein und setzte auf damals moderne Instrumente wie die Stratocaster statt auf große, schwelgerische Orchester. Die Filmmusik entstand nicht nach dem Dreh, sondern im Voraus – und gab den Szenen den Rhythmus vor.

Künstliche Intelligenz

Gmail-App separiert Käufe und Paketverfolgung, stellt relevante Werbung heraus

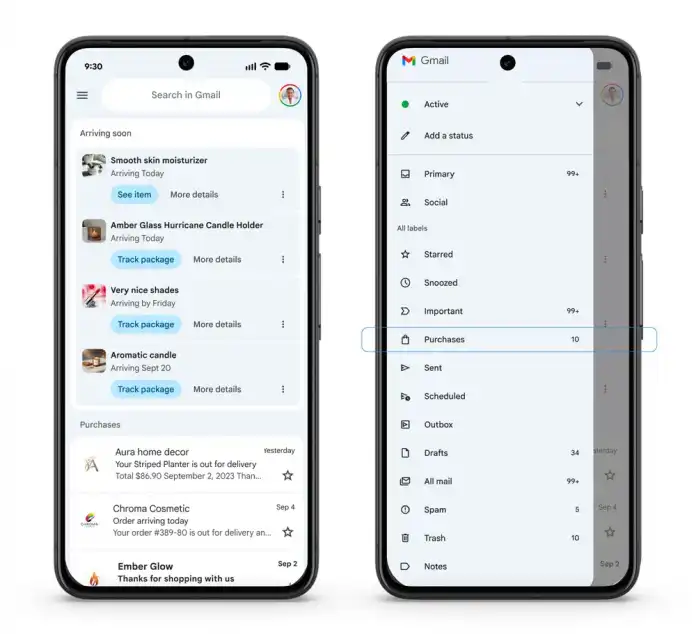

Google führt zwei neue Funktionen für Gmail ein. Wenn ein Nutzer über sein Gmail-Konto Einkäufe tätigt, werden diese über einen eigenen Menüpunkt in der Seitenleiste zu finden sein. Das schließt die Verfolgung von Paketen ein und soll es erleichtern, den Überblick zu behalten, insbesondere in der Weihnachtszeit. Zudem wird eingehende Werbung künftig nach Relevanz sortiert, nicht mehr nur zeitlich.

Googles Mail-Dienst wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert und um zusätzliche Funktionen erweitert. Ende April dieses Jahres bekam die Gmail-App einen Slider und einen KI-Bildgenerator, wobei Letzteres zahlenden Nutzern vorbehalten ist, etwa über Googles Workspace-Abo oder wer Google One AI Premium abonniert hat. Über den Schieberegler lässt sich die Anzeigefläche der Liste mit Mails und der Mailvorschau auf Tablets oder Foldables flexibel vergrößern und verkleinern.

Neue Gmail-Funktionen für alle Nutzer

Während diese Neuheiten für Nutzer mit größeren Bildschirmen oder Abos gedacht waren, zielen die jetzt in Googles Blogbeitrag vorgestellten Funktionen zur Sortierung eingehender Werbung sowie der Verfolgung von Käufen und Zustellungen auf alle Gmail-Nutzer. Gerade zum Jahresende sieht Google seine Nutzer offenbar mit den Weihnachtseinkäufen leicht überfordert und bietet deshalb innerhalb der Gmail-App einen schnellen Überblick an.

Die Seitenleiste bekommt einen neuen Menüpunkt namens „Purchases“ (Käufe), wo alle Bestellungen und Paketzustellungen, die über das Gmail-Konto laufen, gebündelt werden. Wer bereits der Paketverfolgung innerhalb Gmails zugestimmt hat, die Google seit 2022 per Opt-in anbietet, bekommt entsprechende Benachrichtigungen über in Kürze erwartete Lieferungen aber weiterhin oberhalb der E-Mails angezeigt. Das gilt auch für die entsprechenden Zusammenfassungskarten.

Gmail-Inbox mit anstehenden Zustellungen und erweiterter Seitenleiste

(Bild: Google)

Gmails Zusammenfassungskarten sind innerhalb Europas allerdings standardmäßig ausgeblendet und müssen manuell eingeschaltet werden. Das lässt sich in den Gmail-Einstellungen durch die Aktivierung der „smarten Funktionen für Gmail, Google Chat und Google Meet“ sowie der „Konversationsansicht“ erreichen.

Google sortiert Werbung für Nutzer

Die Funktion zur Verfolgung von Käufen und Zustellungen wird ab sofort weltweit ausgerollt. Die Sortierung von Werbung nach Relevanz soll dagegen erst in den nächsten Wochen folgen. Damit soll eingehende Werbung nicht mehr nach Eingangsdatum aufgelistet werden, sondern Werbemails, die nach Ansicht Googles für den Nutzer interessant sein könnten, sollen oben angezeigt werden. Google will dies aus vorherigen Interaktionen mit diesen E-Mails schließen. Allerdings lässt sich diese Sortierung auch abschalten, sodass neue Werbemails wieder oben erscheinen.

Lesen Sie auch

(fds)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events