Künstliche Intelligenz

WhatsApp-Funktion ermöglicht KI-Abschaltung in Chats – ist aber nicht nötig

Der Chatbot Meta AI ist seit März in WhatsApp integriert. Die KI, die in der App prominent als blau umrandeter Ring auf der Startseite zu finden ist, kann nicht entfernt werden, auch wenn diese Frage offenbar immer wieder gestellt wird. Mithilfe der Funktion „Erweiterter Datenschutz“ (Advanced Chat Privacy), die im April eingeführt wurde, können Nutzer die KI allerdings aus Einzel- und Gruppenchats blockieren, damit Teilnehmer eines Chats die KI nicht zuschalten können.

Dass Meta AI auf alle Daten in WhatsApp zugreifen kann, wie in aktuellen Kettenbriefen kolportiert wird, ist indes nicht korrekt – und schon gar nicht ohne Auftrag des Nutzers.

Meta AI in WhatsApp nur durch Nutzer aktivierbar

Ein Panik verbreitender Kettenbrief warnt vor Meta AI in Whatsapp.

(Bild: heise medien)

Die KI in WhatsApp kann nur auf die Daten des Nutzers oder der Nutzerin zugreifen, wenn man mit ihr interagiert und ihr den Auftrag dazu gibt. Sämtliche Einzel- und Gruppenchats sind standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt, sodass nur die Teilnehmer einer Chatrunde Zugriff auf die darin geteilten Informationen haben.

Die in WhatsApp integrierten KI-Funktionen greifen nur dann, wenn Nutzerinnen und Nutzer sie aktiv verwenden. Das heißt: Es findet kein automatischer Zugriff auf Inhalte, geschweige denn Telefonnummern, statt. Zur Erinnerung: Letztere liefern Nutzer übrigens aktiv an Meta aus, wenn sie ihr Adressbuch mit WhatsApp synchronisieren, um ihre Kontakte zu finden.

Nur, wenn Meta AI über den Befehl @Meta in einem Chatfenster angesprochen wird, öffnet der Nutzer quasi die Tür zum Chat für Metas KI. Mit der KI im Chat können etwa verpasste Nachrichten zusammengefasst werden (zunächst nur in den USA) – diese Funktion ist in Deutschland noch nicht verfügbar.

Wie der Konzern erklärt, wird für diese private KI-Zusammenfassung eine Sitzung mit einem Cloud-Server aufgebaut – anonymisiert durch Oblivious HTTP (OHTTP) über Drittanbieter-Zwischenstationen. Die Session soll der Erläuterung zufolge mit einem temporären Schlüssel verschlüsselt sein, auf den „Meta und WhatsApp keinen Zugriff haben“; nur das Endgerät und die Private-Processing-Server können ihn demnach nutzen: Meta betont, dass „niemand außer dem Gerät des Nutzers oder den ausgewählten TEEs (Trusted Execution Environment)“ die Anfrage entschlüsseln könne.

Zudem unterliegt der „Inhalt und die näheren Umstände von Chats zwischen Nutzerinnen und Nutzern von TK-Diensten“, zu denen WhatsApp gehört, „dem besonderen Schutz des Fernmeldegeheimnisses (§ 3 TDDDG), das im Grundgesetz verankert ist (Art. 10 GG) und dessen Verletzung strafbar ist (§ 206 Strafgesetzbuch),“ erklärt die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).

Erweiterter Datenschutz sperrt Nutzer von KI-Verwendung im Chat

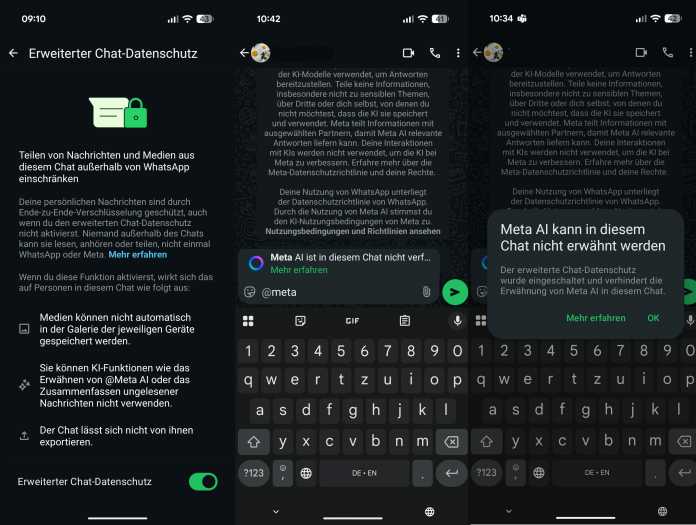

Für noch mehr Kontrolle über die Meta-KI, wenngleich nicht wirklich erforderlich, können Nutzer die Funktion „Erweiterter Datenschutz“ aktivieren. Dieses Feature muss indes für jeden Chat einzeln aktiviert werden. Dies erfolgt über die jeweiligen Einstellungen, die durch einen Druck auf den Empfänger des Chats oder den Gruppennamen aufgerufen werden können (nicht das Drei-Punkte-Menü). Tippt man nun @Meta in ein Chatfenster, erhält man den Hinweis, dass die Funktion in dem jeweiligen Chat nicht verfügbar ist.

Erweiterter Chat-Datenschutz: Unter anderem können Nutzer mit der Funktion Meta AI für einzelne Chats sperren.

(Bild: heise medien)

Durch die Aktivierung der „Erweiterten Datenschutzfunktion“ wird nicht nur der Zugriff von Meta AI im Chat gesperrt, sondern mehr: Das Feature sperrt gleichzeitig die Exportfunktion für den jeweiligen Chat und den Medienzugriff, sodass Bilder und Co. nicht in der jeweiligen Mediengalerie des Geräts gesichert werden. Wie erwähnt, ist diese Funktion nicht erforderlich, um Meta AI von unerlaubtem Datenzugriff abzuhalten. Es genügt, wenn keiner der Teilnehmer in einem WhatsApp-Gruppenchat sie verwendet.

Lesen Sie auch

Die „Erweiterte Datenschutz“-Funktion dient laut Meta vor allem in WhatsApp-Gruppen, in denen jemand nicht alle Teilnehmer näher kennt, jedoch auch vertraulichere Dinge besprochen werden. Als ein Beispiel nennt der Konzern etwa Gespräche über gesundheitliche Probleme in Unterstützer-Gruppen.

(afl)

Künstliche Intelligenz

E-Mobilität: Bundestag macht Weg frei für bidirektionales Laden

Der Bundestag hat eine entscheidende Hürde für bidirektionales Laden beseitigt. Mit einer Novelle des Energiewirtschafts- und des Stromsteuergesetzes hat er den Weg für Vehicle-to-Grid (V2G) – also das Einspeisen von Strom aus der E-Auto-Batterie zurück ins Stromnetz – geebnet. Die zentrale Hürde für die wirtschaftliche Umsetzung von V2G war bislang die doppelte Belastung des wieder eingespeisten Stroms mit Netzentgelten und Abgaben. Bisher wurde Strom, der aus einer Fahrzeugbatterie zurück ins Netz floss, wie normaler Verbrauch behandelt und daher erneut mit Gebühren belegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Reform des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) haben die Abgeordneten diese Ungleichbehandlung aufgehoben. E-Autos werden nun regulatorisch wie Pumpspeicher oder stationäre Großspeicher behandelt, die schon immer nur einmal Netzentgelte zahlen. Rückgespeister Strom wird so künftig wie Speicherstrom behandelt und nicht mehr doppelt mit Netzentgelten belegt.

Für das Gesetzespaket stimmten die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD, dagegen die AfD und die Grünen. Die Linke enthielt sich. Die Anpassung schafft laut dem federführenden Wirtschaftsausschuss die Voraussetzung dafür, dass Betreiber von Stromspeichern – und damit auch E-Auto-Besitzer – anteilig wieder ins Netz eingespeiste Strommengen wirtschaftlich bereitstellen können, da sie für diese Mengen von der Netzentgeltbefreiung Gebrauch machen können.

Speichervermögen von bis zu 5 GWh

Der auf die Vermarktung von Batteriespeichern spezialisierte Anbieter The Mobility House erläutert, dass so erstmals ein fairer, wirtschaftlicher Rahmen entstehe, der bidirektionales Laden auch für Verbraucher attraktiv mache. Dies schaffe Anreize, die dringend benötigte Flexibilität auf der Nachfrageseite in das Energiesystem zu integrieren. E-Autos würden zu flexiblen Speichern, die erneuerbare Energie aufnehmen und bei Bedarf zurückspeisen könnten. Das entlaste das Stromsystem, schaffe Spielraum für mehr Wind- und Solarenergie und senke langfristig Kosten für Verbraucher und Netz.

Deutschland kann demnach das bislang ungenutzte Speicherpotenzial der über 1,65 Millionen zugelassenen Elektroautos für das Energiesystem nutzbar machen. Basierend auf bereits zugelassenen E-Autos und einer realistischen Anschlussquote von 20 bis 30 Prozent erschließt dies laut The Mobility House ein dezentrales Speichervermögen von rund 3,3 bis 5 GWh. Dies entspreche einer flexiblen Leistung in der Größenordnung eines Großkraftwerks (1,0 bis 1,5 GW).

Die Entlastung bei den Netzentgelten tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Ab dem 1. April folgen neue Marktregeln für die Bilanzierung von Stromspeichern und Lastgängen (MiSpeL) der Bundesnetzagentur, die V2G technisch und regulatorisch vereinfachen. Diese legen fest, wie Strommengen aus Speichern messtechnisch und bilanziell zu behandeln sind. Anschließend benötigen Netzbetreiber laut Marktinsidern sechs bis 12 Monate für die Systemanpassung, sodass die Technik im kommenden Jahr schrittweise in den Markt wachsen könne. Für die volle Entfaltung des V2G-Potenzials sei aber auch ein schnellerer Ausbau digitaler Smart Meter nötig.

VDA fordert weitere Korrekturen

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das bidirektionale Laden ist eine zentrale Zukunftstechnologie – für die Attraktivität der E-Mobilität ebenso wie für ein erneuerbares, flexibles Energiesystem“, erklärt Marcus Bollig, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Es sei gut, dass das Parlament Hürden dafür abgebaut habe. Zudem entfalle die Stromsteuer zumindest für einige zentrale Anwendungsfälle. Beides seien wichtige Schritte, um das bidirektionale Laden für die Verbraucher attraktiver zu machen und den Markthochlauf der E-Mobilität zu stärken.

Unverständlicher bleibt für Bollig aber, warum die Abschaffung der stromsteuerlichen Doppelbelastung im Anwendungsfall V2G zunächst auf Nutzer mit eigener Photovoltaikanlage begrenzt bleiben soll. Die Empfehlung des Finanzausschusses, weitere Vereinfachungen im Stromsteuerrecht für Vehicle-to-Grid zu prüfen, müsse zügig aufgegriffen und entsprechend umgesetzt werden.

Die Automobilindustrie habe bidirektionale Ladetechnologien erfolgreich zur Marktreife entwickelt, hebt der Branchenvertreter hervor. Alle deutschen Hersteller böten bereits bidirektionale E-Fahrzeuge an. Umso wichtiger sei es, dass für den Einstieg der Technologie in den Massenmarkt politisch weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht würden. Dazu zählten einfache Zähl- und Messkonzepte zur Abgrenzung der netzentgeltlich und stromsteuerlich zu begünstigenden Strommengen.

Energy Sharing wird einfacher

Zur Umsetzung der novellierten Strombinnenmarktrichtlinie haben die Abgeordneten auch Vorgaben zum sogenannten Energy Sharing sowie im Bereich des Netzanschlusses in das EnWG aufgenommen. Damit soll etwa sichergestellt werden, dass Endverbraucher aktiv am Markt teilnehmen und informierte Entscheidungen treffen können. Der Wirtschaftsausschuss hat hier ergänzt, dass die Regeln zum Teilen von Stromquellen auf Bürgerenergiegenossenschaften ausgeweitet werden. Auch kleine kommunale Betriebe erhalten so mehr Möglichkeiten. Eine gewerbliche Tätigkeit soll keinen Hemmschuh mehr darstellen.

Ferner wollen die Parlamentarier mit weiteren Vereinfachungen im Messstellenbetriebsgesetz den Smart-Meter-Rollout beschleunigen, indem vor allem grundzuständigen Messstellenbetreibern Kooperationen erleichtert werden. Der Bundestag moniert in einer Entschließung, dass das Tempo beim Hochlauf intelligenter Stromzähler noch immer unzureichend sei. An die Bundesregierung geht der Appell, mit der nächsten Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes eine deutliche Verschärfung des Sanktionsregimes gegen säumige grundzuständige Messstellenbetreiber auf den Weg zu bringen und dabei auch verpflichtende Abhilfemaßnahmen vorzusehen, wenn sich die Zahlen kurzfristig nicht erheblich verbessern.

(nen)

Künstliche Intelligenz

Galaxy XR im Einsatz, Muse-Pencil für die Vision Pro | TNBT-Podcast

Mit ähnlich hochkarätigen Display-Specs, einem niedrigeren Gewicht und dem erheblich günstigeren Preis ist Samsungs Galaxy XR eine spannende Alternative zur Vision Pro – zumindest auf dem Papier. Durch Android XR, Google Maps, YouTube, Netflix und nicht zuletzt Gemini ist obendrein die Software-Geschichte interessant und bringt so manches mit, was visionOS aktuell schmerzlich fehlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

In Episode 57 berichtet Mark Zimmermann, Leiter für mobile Lösungen bei EnBW, ausführlich über seine ersten konkreten Erfahrungen mit der Galaxy XR. Dabei geht es um Tragekomfort, Gewicht, Display-Qualität sowie um Details wie den verborgenen USB-C-Port. Wir diskutieren zudem über Android XR, den Nutzen der „sehenden“ Gemini-KI sowie darüber, ob das Gerät nicht letztlich am Markt vorbei entwickelt wurde. Eine Kehrtwende gibt es bei Logitechs Muse zu verzeichnen: visionOS 26.2 – derzeit noch im Betastadium – integriert den Stift tief ins Betriebssystem und macht ihn damit auf einen Schlag nützlich.

Mac & i-Podcast zu Apple Vision und visionOS

1984, 2007, 2024 – Apples Vision Pro tritt in riesige Fußstapfen: Mac und iPhone haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch grundlegend verändert, wie wir Computer verwenden.

Mac & i begleitet die Vision Pro sowie die Chancen und Hürden von „räumlichem Computing“ mit einem eigenen Podcast: TNBT – The Next (Big) Thing beleuchtet die jüngsten Entwicklungen rund um die neue Plattform mitsamt den Auswirkungen auf IT-Branche und Gesellschaft.

TNBT ist in allen großen Podcast-Verzeichnissen zu finden und lässt sich mit Apple Podcasts und Spotify hören oder als RSS-Feed in der Podcast-App der Wahl beziehen. Wir freuen uns unter podcast@mac-and-i.de auf Fragen, Anregungen und Kritik.

Weiterlesen nach der Anzeige

(lbe)

Künstliche Intelligenz

PC-Speichermodul mit 128 GByte für Dual-Slot-Mainboards

Der taiwanische Speichermodulhersteller Adata kündigt ein besonderes DIMM mit 128 GByte Kapazität an: Es funktioniert aber wohl nur auf Mainboards, die Clock-Unbuffered-(CU-)DIMMs ansteuern können und zwei Steckfassungen dafür haben. Damit sind folglich maximal 256 GByte Arbeitsspeicher möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Desktop-PCs und Notebooks sind üblicherweise nur für sogenannte ungepufferte Speicherriegel ausgelegt, kurz UDIMMs. Diese lassen sich bisher mit maximal 64 GByte DDR5-RAM bestücken.

Auf Mainboards mit vier Fassungen für CUDIMMs dürften sich vier der neuen Module mit je 128 GByte nicht gemeinsam ansteuern lassen, weil Adata sich dabei eine Besonderheit zunutze macht: Die 128-GByte-DDR5-CUDIMMs haben vier statt nur zwei Ranks.

Rank-Kunde

Bisher fertigen DRAM-Chiphersteller einzelne DDR5-SDRAM-Chips mit maximal 32 Gigabit (GBit) Kapazität. Acht davon fassen folglich 32 GByte (8 Bit = 1 Byte) und bilden zusammen einen sogenannten Rank. Ein Single-Rank-(SR-)UDIMM speichert also 32 GByte, ein Dual-Rank-(DR-)UDIMM 64 GByte.

Mehr als zwei Ranks sind bei UDIMMs nicht vorgesehen, sondern nur bei Registered DIMMs (RDIMMs), auch buffered DIMMs genannt.

Die Speichercontroller der meisten Desktop-PC-Prozessoren steuern zwei RAM-Kanäle an, von denen jeder höchstens mit zwei DR-UDIMMs bestückt sein darf, also mit insgesamt vier Ranks.

Rank-Trick

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Speicher-Controller typischer Desktop-PC-Prozessoren steuert pro RAM-Kanal maximal vier Ranks an.

(Bild: heise medien)

Bei einem Mainboard mit zwei DIMM-Slots, also nur einem DIMM pro Kanal (1 DIMM per Channel, 1DPC), sind im Prinzip höchstens zwei Ranks vorgesehen. Aber grundsätzlich könnte der Speicher-Controller der CPU noch zwei weitere Ranks ansteuern.

Adata bestückt die neuen 128-GByte-Riegel daher mit vier Ranks (4R), lötet also doppelt so viele DDR5-SDRAM-Chips drauf. Dabei nutzt Adata gleichzeitig einen Clock-Driver-Chip, der die Taktfrequenzsignale stabilisiert. Es handelt sich also um 4R-CUDIMMs.

Laut der Pressemitteilung von Adata laufen Prototypen der 128-GByte-4R-CUDIMMs bereits auf einem MSI-Mainboard mit Z890-Chipsatz für einen Prozessor vom Typ Intel Core Ultra 200.

Preise und Liefertermine nennt Adata bisher nicht. Wegen der zurzeit deutlich steigenden DDR5-RAM-Preise dürfte die Nachfrage nach Speicherriegeln mit extrem hoher Kapazität allerdings gering sein.

(ciw)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events