Smarte Luftgütesensoren messen Feuchtigkeit, Temperatur, CO₂, CO, VOC, Ozon, Feinstaub, Radon und mehr. Damit hat man Schadstoffe und Schimmelgefahr im Blick.

Menschen atmen pro Minute im Durchschnitt etwa 15 Mal ein und aus. Das macht pro Tag über 20.000 Atemzüge. Da ist es gut zu wissen, wie die genaue Zusammensetzung der Luft aussieht. Denn ein optimales Raumluftklima ist nicht nur gut für das Immunsystem, sondern auch von Vorteil, wenn es um die Vermeidung von Schimmel geht. Denn der schädigt nicht nur die Gesundheit, sondern kann auch die Bausubstanz in Mitleidenschaft ziehen.

Neben gesundheitlichen Aspekten ist eine optimale Luftqualität auch Voraussetzung, um produktiv arbeiten zu können. Hierbei ist hauptsächlich die Konzentration von CO₂ maßgeblich. Draußen liegt der Anteil von Kohlendioxid bei etwa 400 ppm, also 0,04 Prozent. Im kleinen Homeoffice mit nur einer Person kann der CO₂-Anteil schnell auf über 2000 ppm steigen und in kleinen Konferenzräumen mit mehreren Personen sind auch 5000 ppm oder mehr drin. Das Fatale dabei: Die Folgen einer hohen CO₂-Belastung wie Konzentrationsschwäche oder Kopfschmerzen treten auf, bevor man die schlechte Raumluftqualität wahrnimmt.

Das Problem betrifft besonders nach neuesten Energieeffizienzstandards errichtete Gebäude, die in der Regel keine aktive Lüftung bieten. Während in unsanierten Wohnungen nicht nur Wärme schnell entweicht, sondern auch CO₂ und Luftfeuchte, ist der Luftaustausch in energetisch sanierten Wohnungen deutlich geringer. Das hat zur Folge, dass bei fehlender regelmäßiger Frischluftzufuhr das Raumklima die Bildung von Schimmel begünstigt und sich Luftschadstoffe und CO₂ schneller anreichern und somit die Arbeitsproduktivität sinkt.

Smarte Raumluftsensoren können dabei helfen, das Schimmelrisiko und der Leistungsfähigkeit sowie der Gesundheit abträgliche Luftschadstoffe wie CO₂, flüchtige organische Verbindungen (TVOC, Total Volatile Organic Compounds) oder Feinstaub frühzeitig zu erkennen. Damit können Anwender Räume rechtzeitig lüften und gegebenenfalls einen Luftreiniger (Bestenliste) oder Luftentfeuchter (Ratgeber) aktivieren, um Bausubstanz, produktive Arbeitsumgebung und Gesundheit zu erhalten.

Welcher Raumluftsensor ist der beste?

Mit 13 Sensoren erfasst der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität. Ferner lässt er sich einfach in Smart-Home-Systeme (Bestenliste) wie Home Assistant oder Homey Pro integrieren. Die App zeigt nicht nur aktuelle Werte, sondern auch Verlaufsdaten. Außerdem bietet sie detaillierte Hintergrundinformationen zu den von den Sensoren erfassten Schadstoffen. Mit seinen LEDs signalisiert der Air-Q Pro, wie die Luftqualität die Gesundheit und Leistung beeinflusst. Allerdings ist der Air-Q-Pro mit einem Preis von knapp 600 Euro nicht gerade ein Schnäppchen.

Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann zum Raumluftsensor Awair Element greifen, der für 200 Euro erhältlich ist. Dieser ermittelt mit CO₂, TVOC, PM2.5, Temperatur und Luftfeuchte die wichtigsten Werte zur Raumluftqualität (Detaillierte Informationen zu verschiedenen Schadstoffen bieten wir am Ende des Artikels) und zeigt diese in Form von LEDs an der Vorderseite an, ergänzt durch einen Prozentwert und einer farbigen LED-Leuchte, die über die allgemeine Luftqualität Aufschluss geben. Wie den Air-Q-Pro können Anwender den preiswerten Raumluftsensor dank einer lokalen API in Smart-Home-Systeme (Bestenliste) einbinden.

Wer sich nur für die Kohlendioxidkonzentration interessiert, wird mit dem Switchbot Meter Pro CO₂ für aktuell 61 Euro, dem Nedis Luftqualitätsmonitor für 72 Euro oder zum Netatmo Raumluftsensor für 70 Euro bestens bedient. Sie liefern zuverlässige Werte und lassen sich problemlos in Smart-Home-Systeme (Bestenliste) einbinden.

| Raumluftsensoren |

| Modell |

Air-Q Pro |

Awair Element |

Airgradient One |

Airgradient Open Air |

Airthings View Plus |

Switchbot Meter Pro CO2 |

Netatmo Raumluftsensor |

Tuya Smart Air Quality Monitor |

AGT ZX5160-944 |

Radon Eye |

| CO2 |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

nein |

nein |

| VOC |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

nein |

nein |

ja |

nein |

nein |

| PM10 |

ja |

nein |

ja |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

| PM2.5 |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

nein |

nein |

ja |

ja |

nein |

| PM1 |

ja |

nein |

ja |

ja |

nein |

nein |

nein |

ja |

ja |

nein |

| Radon |

nein |

nein |

nein |

nein |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

ja |

| Temperatur |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

nein |

| Luftfeuchte |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

ja |

nein |

| Lärm |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

ja |

nein |

nein |

nein |

| Luftdruck |

ja |

nein |

nein |

nein |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

| Stickstoff |

ja |

nein |

ja |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

| Kohlenmonoxid |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

| Ozon |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

| Formaldehyd |

ja |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

nein |

ja |

nein |

KURZÜBERSICHT

Testsieger

Air-Q Pro

Ein Schnäppchen ist der Air-Q Pro für 559 Euro nicht gerade. Doch dafür erhält man das derzeit leistungsfähigste Luftqualitäts-Messgerät, das anhand von 13 Sensoren zahlreiche Messwerte zur Luftqualität in nahezu Realzeit liefert. Dank der Anbindung an ein Smart-Home-System wie Home Assistant oder Homey Pro können Anwender den Air-Q Pro für Automatisierungen nutzen. Aber auch ohne Smart-Home-Integration überzeugt das Gerät: Mit den direkt am Gerät angebrachten LEDs sehen Anwender auf den ersten Blick, wie stark die aktuelle Raumluftqualität die Gesundheit beeinträchtigt und die Leistungsfähigkeit beschränkt. Die leicht zu bedienende App vervollständigt den hervorragenden Gesamteindruck: Sie zeigt nicht nur die Daten der Sensoren an, sondern bietet detaillierte Informationen rund um das Thema Luftschadstoffe. Und wer möchte, kann die Daten zur Luftqualität inklusive Verlaufsdaten auch vom Browser aus betrachten.

VORTEILE

- Smart-Home-Anbindung

- Leistungsfähigster Raumluftsensor

- Tolle App und Browser-Zugriff

- Informative LEDs

Preis-Leistungs-Sieger

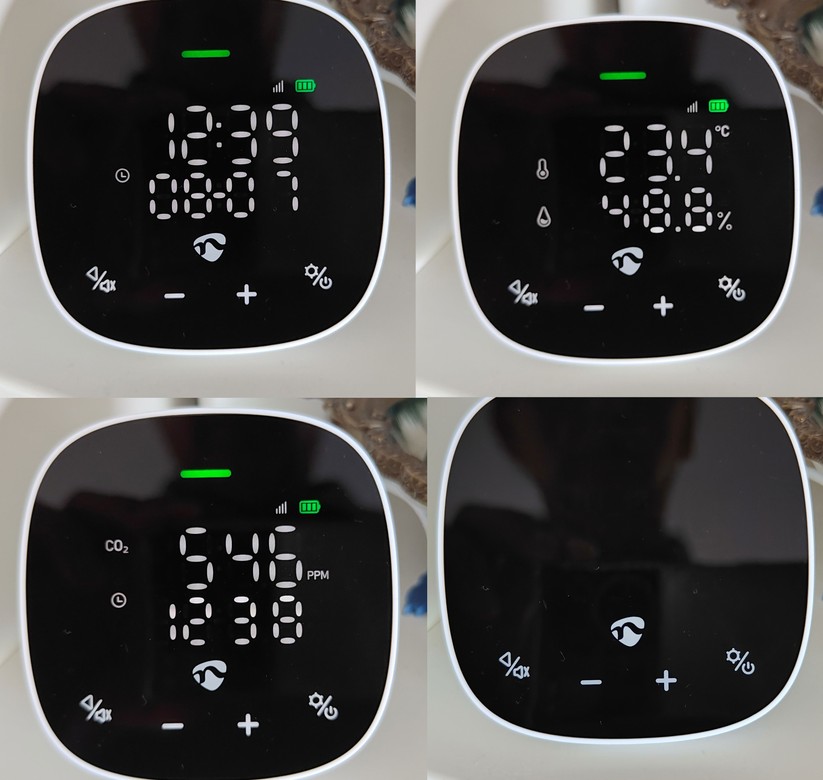

Switchbot Meter Pro CO₂

Wer die Schimmelgefahr um Auge behalten oder einen dezenten Hinweis fürs rechtzeitige Lüften erhalten möchte, um ein produktives und gesundes Raumklima zu gewährleisten, benötigt ein Hygrometer mit CO₂-Sensor. Genau das bietet der Switchbot Meter Pro CO₂. Und das zu einem derzeit unschlagbaren Preis von nur 61 Euro. In Verbindung mit der ausgezeichneten App können Anwender eigene Schwellenwerte für die verschiedenen Sensoren definieren, sodass sie vom Gerät akustisch oder visuell sowie per Push über nicht mehr optimale Werte gewarnt werden.

VORTEILE

- Günstigster smarter CO₂-Melder

- Kompatibel zu vielen Smart-Home-Systemen

- Batteriebetrieb

NACHTEILE

- LC-Display schlecht ablesbar

- Mit USB-C-Stromversorgung schlecht aufstellbar

Ratgeber

Die besten Luftgütesensoren lassen sich unter Home Assistant einbinden und stehen damit für Automatisierungen zur Verfügung. TechStage.de

Weitere Sensoren ohne CO₂

Neben den leistungsstärksten Raumluftsensoren, die auch die CO₂-Konzentration erfassen, gibt es noch eine Reihe günstiger Varianten:

Airthings Wave Mini

Der kreisrunde Sensor ohne Display, aber mit LED-Punkt, misst neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit und VOC, aber kein CO₂. Über diese Werte ermittelt der aktuell für 48 Euro erhältliche Airthings Wave Mini auch das Schimmelrisiko. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt via Bluetooth, die Auswertung über eine App für iOS und Android. Die LED am Gerät aktivieren Nutzer, indem sie vor dem Gerät winken. Sie zeigt mit einem Farbcode die Raumluftqualität an und rät zum Lüften, wenn die Luftqualität dies erfordert. Eine Anbindung an den Google Assistant und den Automatisierungsdienst IFTTT ist möglich.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Der 80 Euro teure Amazon Smart Air Quality Monitor misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO, VOC und Feinstaub. Wir vermissen den für Innenräume so wichtigen CO₂-Wert. Aus den fünf gemessenen Werten erstellt das Gerät einen Luftqualitätswert zwischen 0 und 100, wobei 100 der beste zu erreichende Wert ist. Am Amazon Smart Quality Monitor selbst befindet sich eine in der App deaktivierbare LED, die farbig anzeigt, wenn die Luftqualität nachlässt und man lüften sollte.

Das Gerät kann als Aktor für Routinen agieren – allerdings gilt das nur für den Temperaturwert. So kann man etwa beim Überschreiten eines bestimmten Feinstaubwerts eine smarte Lampe aufleuchten lassen, ein smartes Heizkörperthermostat (Bestenliste) aufdrehen oder eine smarte Steckdose (Ratgeber) aktivieren. Es ist auch möglich, einzelne Werte in die Routinen einzubeziehen. Das ist sinnvoll, um etwa einen Luftreiniger (Bestenliste) beim Unterschreiten eines bestimmten Luftwertes zu aktivieren.

Um auf die Werte zuzugreifen, muss der Nutzer in der Alexa-App über „Alle Geräte“ den Sensor suchen und dort das Dashboard aktivieren. Das ist zu umständlich. Wer einen Amazon Echo Show (Vergleichstest) hat, kann sich das Dashboard über den Sprachbefehl „Wie ist die Luftqualität drinnen?“ anzeigen lassen und damit interagieren. Allerdings verschwindet die Anzeige nach wenigen Sekunden wieder. Es ist nicht möglich, sie dauerhaft darzustellen.

Das Äußere, die Installation und die Funktion als Aktor in Routinen des Alexa-Kosmos (Ratgeber) sind gelungen. Aber es fehlt der CO₂-Wert.

Eve Room

Der mit seinen Maßen von 15 × 54 × 54 Millimeter große Sensor Eve Room kann Temperatur, Luftfeuchtigkeit und VOC messen. Das Gerät steht auf dem Tisch oder hängt an der Wand. Der Akku erlaubt einen Betrieb von sechs Wochen, danach wird er über Micro-USB wieder aufgeladen. Ein monochromes E-Ink-Display zeigt die gemessenen Werte an. Die Eve-App bildet alle Messwerte in Diagrammen nach Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren ab. Eve Home kostet etwa 92 Euro, versteht sich jedoch nur mit Apples Homekit und gelangt so ins Smart Home. Was mit Apple Homekit alles möglich ist, zeigen wir im Ratgeber Apple Homekit: Endlich gute Smarthome-Steuerung.

Einfache Hygrometer mit und ohne Display

Last but not least gibt es auch smarte Sensoren, die Temperatur und Luftfeuchte messen, sodass Anwender über die aktuelle Luftfeuchte informiert sind und somit das Schimmelrisiko im Blick haben. Hier gibt es Varianten mit und ohne Display. Die Preise beginnen ab 10 Euro.

Schimmelgefahr durch zu hohe Luftfeuchtigkeit

Zu trockene Luft belastet die Schleimhäute und lässt sie austrocknen. Das führt zu gereizten Atemwegen und kann Krankheiten begünstigen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schweißausbrüchen führen und Schimmel verursachen. Vor allem bei energetisch sanierten Wohnungen ist aufgrund der Dämmung die Schimmelgefahr hoch, wenn nicht regelmäßig gelüftet wird. Für die Luftfeuchtigkeit gelten Werte zwischen 40 und 60 Prozent als optimal.

Luftschadstoffe belasten die Gesundheit erheblich

Laut der Weltgesundheitsbehörde (WHO) zählt die Luftverschmutzung zu einem der größten Umweltrisiken für die Gesundheit. Durch eine Verbesserung der Luftqualität sinkt das Risiko für zahlreiche Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzerkrankungen, Lungenkrebs und chronische und akute Atemwegserkrankungen, einschließlich Asthma.

Studien belegen, dass je geringer die Luftverschmutzung ausfällt, desto besser ist die kardiovaskuläre und respiratorische Gesundheit der Bevölkerung, sowohl langfristig als auch kurzfristig. Laut WHO lebten 99 Prozent der Weltbevölkerung 2019 an Orten, an denen die Luftqualitätsrichtwerte der Gesundheitsbehörde nicht eingehalten wurden.

Schätzungen zufolge verursachte die Luftverschmutzung (Außenluftverschmutzung) in Städten und ländlichen Gebieten im Jahr 2016 weltweit 4,2 Millionen vorzeitige Todesfälle. Neben der Luftverschmutzung im Freien stellt aber auch die Schadstoffbelastung in Innenräumen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.

Nach Angaben des Umweltbundesamts halten sich die Menschen in Mitteleuropa durchschnittlich 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen auf. Pro Tag atmet der Mensch je nach Alter und Aktivität 10 bis 20 m3 Luft ein.

Zur Verbesserung der Luftqualität existieren daher schon seit Jahren Grenzwerte für verschiedene Luftschadstoffe und Empfehlungen für ein besonders gesundheitsverträgliches Raumklima.

CO (Kohlenmonoxid) ist gefährlich, besonders in Innenräumen mit Kamin und Gaskochern. Es entsteht bei unvollständiger Verbrennung und ist ein farb-, geruchs- und geschmacksneutrales Gas, welches in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift wirkt.

In Ländern wie Großbritannien und den USA sind entsprechende Sensoren bereits häufig fester Bestandteil in vielen Haushalten. Diese erkennen im besten Fall frühzeitig einen erhöhten CO-Gehalt in der Luft und warnen die Bewohner.

Nebenwirkungen einer hohen CO₂-Konzentration: Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Leistungsabfall, erhöhtes Ansteckungsrisiko, erhöhte Atemfrequenz (Screenshot von Airthings View Plus).

CO₂ ist geruchs- und geschmacksneutral, der Mensch kann es also nicht erkennen – zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Da Menschen und Tiere CO₂ ausatmen, kann die Konzentration von Kohlendioxid, die natürlich bei 0,04 Prozent (400 ppm) liegt, schnell steigen. Diese Gefahr einer hohen CO₂-Konzentration besteht hauptsächlich in der kalten Jahreszeit, wenn Fenster und Türen überwiegend geschlossen bleiben. Die Harvard School of Public Health hat ermittelt, dass eine zu hohe CO₂-Menge in der Raumluft direkte Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit hat. Zu hoch sind Werte ab 1400 ppm (parts per million), als akzeptabel gelten 1000 bis 1400 ppm – optimal sind CO₂-Konzentrationen unter 1000 ppm.

Kohlenstoffdioxid-Werte können in schlecht gelüfteten Büros und Klassenzimmern schnell wachsen. Beispielsweise steigt in einem 3,5 bis 4 Quadratmeter großen geschlossenen Raum mit einer einzigen Person der CO₂-Gehalt in nur 45 Minuten von 500 ppm auf über 1000 ppm an.

Feinstaub wirkt sich negativ auf den Gesundheitszustand des Menschen aus. Während in Außenbereichen häufig Autoabgase, Kraftwerke oder Industrie für den Feinstaub verantwortlich sind, treiben in Innenräumen Emissionsquellen wie Rauchen, Kerzen, Staubsaugen, Drucker und Kochen, genauer gesagt Braten den Feinstaubwert nach oben.

Auch wenn es für die Feinstaubbelastung in Innenräumen keinen festgelegten Wert gibt, ab wann diese als gesundheitsschädigend gilt, geht die WHO davon aus, dass jede Feinstaubkonzentration negative Auswirkungen auf den Menschen hat.

Wenn die Außenluft bereits mit Feinstaub belastet ist, hilft auch kein Lüften, um die Feinstaubkonzentration in Innenräumen zu senken. In diesem Fall sind Luftreiniger (Bestenliste) erste Wahl. Sie können bei richtiger Dimensionierung die Feinstaubkonzentration in Innenräumen innerhalb von wenigen Minuten absenken. Auch Zimmerpflanzen können das Raumklima nachhaltig verbessern.

Laut Umweltbundesamt gibt es für Feinstaub der Klasse PM10 einen Tagesgrenzwert von 50 μg/m³. Dieser darf lediglich an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Allgemein gilt ein maximaler Jahresmittelwert von 40 μg/m³. Für die kleineren Partikel PM2.5 gibt es von der EU und der WHO nur unverbindliche Zielwerte von 25 μg/m³. Für die kleineren und noch gefährlicheren Partikel existieren aktuell noch keine Grenzwerte.

Radon ist ein radioaktives Gas, das aus dem Erdboden oder aus Baumaterialien entweichen kann. In Deutschland gibt es je nach Region eine unterschiedlich starke Radon-Konzentration im Boden, welche von dort in Innenräume gelangt. Radon ist unsichtbar sowie geschmacks- und geruchsneutral. Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor hohen Radon-Konzentrationen, da es auf lange Sicht das Lungenkrebsrisiko erhöht. Mehr als sechs Prozent der Lungenkrebstoten sollen auf eine zu hohe Radon-Belastung zurückzuführen sein. Das sind rund 2.800 Tote pro Jahr und damit mehr Personen als im Straßenverkehr sterben.

Mit den flüchtigen organischen Verbindungen VOC (Volatile Organic Compounds) sind zahlreiche Stoffe gemeint, die bei gewissen Temperaturen in die Gasphase übergehen, sich also in der Luft befinden und eingeatmet werden. Sie können bei zu hoher Konzentration Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen und Reizungen der Atemwege hervorrufen. Die Gesamtzahl aller in der Luft befindlichen Stoffe wird als TVOC (Total Volatile Organic Compounds) bezeichnet.

Dabei ist es gar nicht so einfach, hohe VOC-Konzentrationen zu vermeiden. Die Verbindungen sind unter anderem in Möbeln, Farben, Stoffen und Reinigungsmitteln enthalten. Negative Auswirkungen auf die Gesundheit sind unter Umständen spürbar, obwohl viele Stoffe geruchs- und geschmacksneutral sind. Ganz vermeiden lassen sie sich nicht. Das Bundesumweltministerium empfiehlt, Produkte mit dem Siegel „Blauer Engel“ zu kaufen und Materialien zu verwenden, die laut AgBB-Bewertungsschema geprüft wurden. Auch hier gilt, wenn sich die Quellen nicht vollständig vermeiden oder beseitigen lassen: Lüften reduziert die VOC-Konzentration in Innenräumen.

Viele Raumluftsensoren messen zusätzlich die Temperatur. Laut Experten liegt im Schlafzimmer die optimale Raumtemperatur bei 16 bis 18 Grad Celsius, im Wohn- und Arbeitszimmer sowie der Küche sind 19 bis 22 Grad und im Kinderzimmer sowie Bad 22 bis 24 Grad optimal.

Fazit

Durch eine kontinuierliche Luftqualitätsmessung und Benachrichtigungen bei Ausschlägen können Anwender für ein verbessertes Raumklima sorgen. Etwa durch rechtzeitiges Lüften, um der Schimmelgefahr oder der hohen CO₂-Konzentration und damit einer unproduktiven Arbeitsumgebung zu begegnen. Und wenn sich auf Basis dieser Werte noch Geräte wie smarte Fenster, Luftreiniger (Bestenliste) und Luftbe- und entfeuchter steuern lassen, verbessert sich das Raumklima in einem Smart Home ganz automatisch.

Wer nach dem Motto „Das Beste oder nichts lebt“, wird mit dem Air-Q Pro für 579 Euro am besten bedient. Der leistungsstärkste Luftgütesensor bietet insgesamt 13 Sensoren und eine tolle App sowie ein Desktop-Dashboard. Dort gibt es nicht nur detaillierte Statistiken zum Verlauf der Luftqualität, sondern auch nützliche Erklärungen und Ratschläge rund um das Thema Raumklima und Gesundheit. Zudem lässt sich der Air-Q Pro problemlos in Smart-Home-Systeme (Bestenliste) wie Home Assistant und Homey Pro einbinden.

Letzteres bietet Awair Element ebenfalls, kann aber mit nur fünf Sensoren nicht mit dem Air-Q Pro mithalten. Dafür ist das Gerät mit 199 Euro aber auch erheblich günstiger als der Testsieger. Wer den Open-Source-Gedanken sowie eine Integration in Home Assistant und Homey Pro schätzt, wird mit den Luftsensoren von Airgradient bestens bedient. Sie sind auch als Bausatz besonders günstig erhältlich. Die Preise beginnen bei 125 Dollar für die Outdoor-Variante und 138 Dollar für den Airgradient One. Und wer einen guten Sensor für Homekit sucht, kann zum Netatmo-Luftqualitätsmesser greifen, dieser kostet etwa 70 Euro. Und das günstigste smarte CO₂-Messgerät ist der Switchbot Meter Pro CO₂ für aktuell nur 61 Euro.

Wer an Werten zur Radon-Belastung interessiert ist, kann zum Airthings Wave Plus für 229 Euro, zum Airthings View Plus für 327 Euro oder zum Radon Eye für 190 Euro greifen.

Und wer lediglich das Schimmelrisiko im Blick haben möchte, wird mit smarten digitalen Hygrometern, mit und ohne Display bereits ab 10 Euro bestens bedient.

BESTENLISTE

Testsieger

Air-Q Pro

Der Air-Q Pro ist mit bis zu 15 Sensoren der mit Abstand leistungsfähigste Luftqualitätsmesser. Die App ist informativ und das Gerät unterstützt zahlreiche Smart-Home-Zentralen. Was es sonst noch bietet, zeigt der Test.

VORTEILE

- Smart-Home-Anbindung

- Leistungsfähigster Raumluftsensor

- Tolle App und Browser-Zugriff

- Informative LEDs

Luftgütesensor Air-Q Pro im Test

Der Air-Q Pro ist mit bis zu 15 Sensoren der mit Abstand leistungsfähigste Luftqualitätsmesser. Die App ist informativ und das Gerät unterstützt zahlreiche Smart-Home-Zentralen. Was es sonst noch bietet, zeigt der Test.

Der in Deutschland von der Corant GmbH gefertigte Raumluftsensor Air-Q Pro bietet in der Standardausführung 13 Sensoren. Er misst CO₂, VOC, Feinstaub der Klassen PM1, PM2.5 und PM10, Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid, Formaldehyd, Ozon, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und Lärm erfassen. Zusätzlich werden aus Teilen dieser Werte noch die relative Luftfeuchte und der Taupunkt ermittelt. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Gerät mit einem weiteren Sensor zu bestücken.

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität TechStage.de

App, Ausstattung und Funktionen

Der Air-Q Pro wird über ein USB-Netzteil mit Strom versorgt. Als Energiezufuhr kann aber auch eine Powerbank dienen. Das erleichtert den mobilen Einsatz, wenn man etwa in einem anderen Raum die Luftqualität überprüfen möchte. Gesteuert wird der Luftqualitätssensor mit der Air-Q-App. Sie erfasst sämtliche Daten der Sensoren und stellt diese übersichtlich grafisch dar. Zu jedem einzelnen Wert liefert die App zusätzliche Informationen wie Beschreibung, Grenzwerte, Folgen, Entstehung und Sensorhardware. Auch bei der Überschreitung von Grenzwerten bietet die App nützliche Informationen zu Konsequenzen für Gesundheit und Leistung.

Ferner stehen die erfassten Daten auch online unter my.air-q.com zur Verfügung, wenn der Nutzer dem Datenupload in die Air-Q-Cloud zugestimmt hat. Zudem gibt es noch ein Online-Forum, in dem sich nicht nur Nutzer untereinander austauschen können, sondern auch die Mitarbeiter der Firma bei Problemen den Anwendern hilfreich zur Seite stehen.

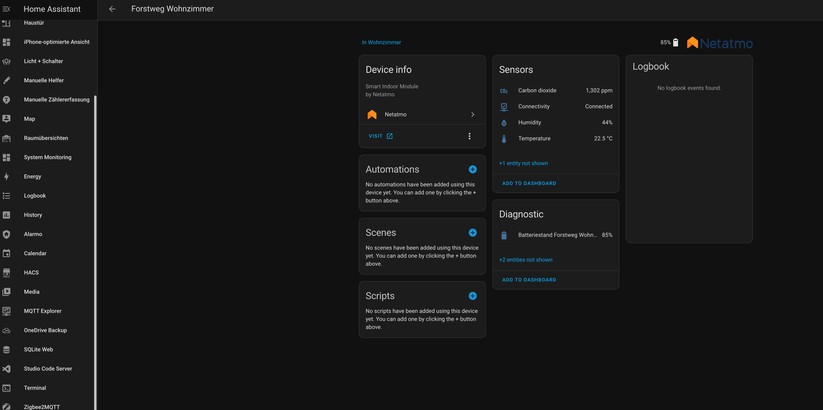

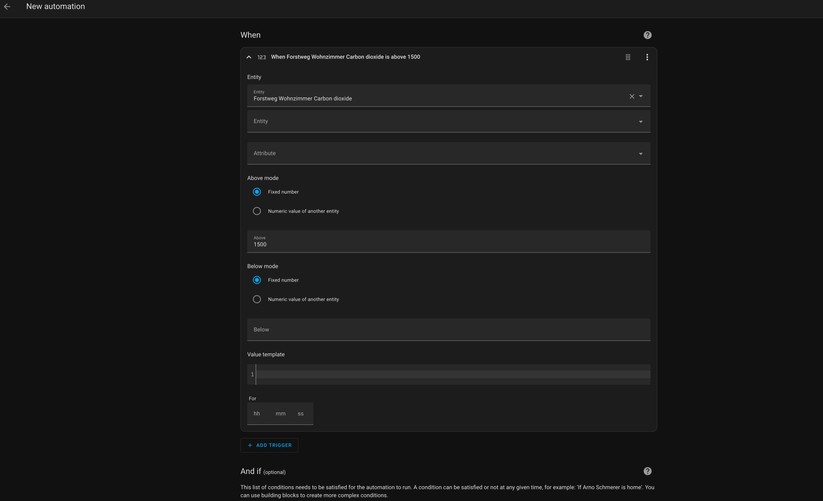

Integration in Smart-Home-Systeme

Die Einbindung in ein Smart-Home-System ist mit dem Air-Q Pro kein Problem. Für relevante Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro (Testbericht) und Open-Source-Lösungen wie Home Assistant (Testbericht), Iobroker oder Open Hab stehen entsprechende Integrationen parat. Veränderte Luftwerte übermittelt der Air-Q Pro nahezu in Realzeit an die entsprechenden Zentralen, sodass man immer auf aktuelle Werte zurückgreifen kann. Auf eine Integration in Amazon Alexa und Google Assistant muss man derzeit noch verzichten, da diese Dienste die Kommunikation mit sämtlichen Sensoren des Air-Q Pro nicht unterstützen.

Mit der Integration in ein Smart-Home-System können Anwender Grenzwerte definieren, die bestimmte Aktionen auslösen. So lassen sich unter anderem die Werte des Air-Q zur Steuerung des Philips-Luftreinigers AC4221 (Testbericht) verwenden, um das Gerät effizienter zur Verbesserung des Raumklimas zu nutzen. Zwar bieten smarte Luftreiniger ebenfalls eine automatische Steuerung, doch diese basiert meist nur auf einem einzigen Sensor-Wert. Mit den zahlreichen Messwerten des Air-Q lässt sich der Luftreiniger wesentlich smarter steuern, sodass damit eine schnellere Verbesserung der Luftqualität erzielt wird. Zudem kann eine optimale Steuerung des Luftreinigers auch zu einer Senkung der Nutzungszeit führen, sodass Filter länger halten.

Bilder Air-Q Pro

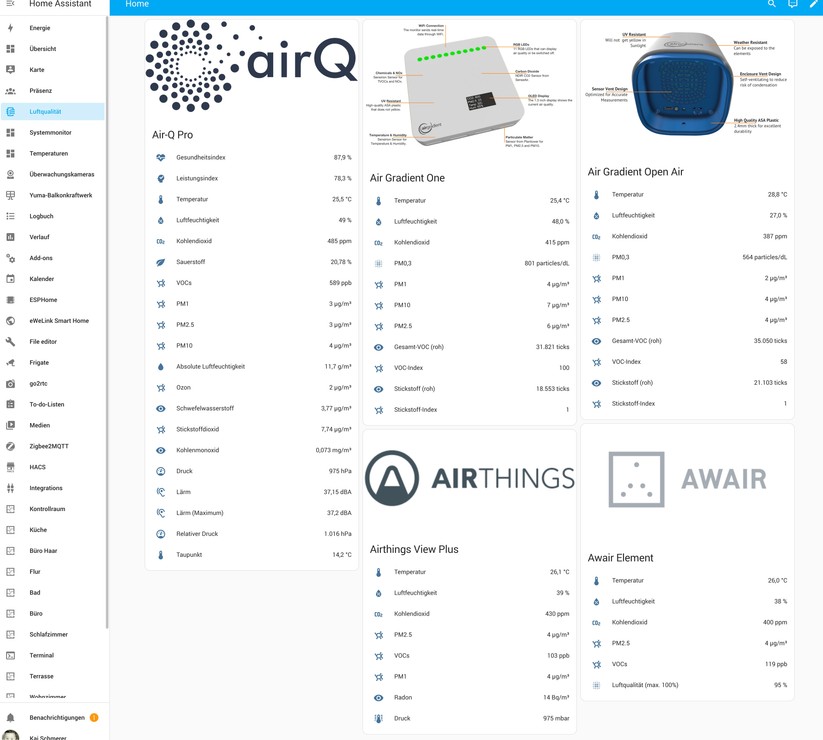

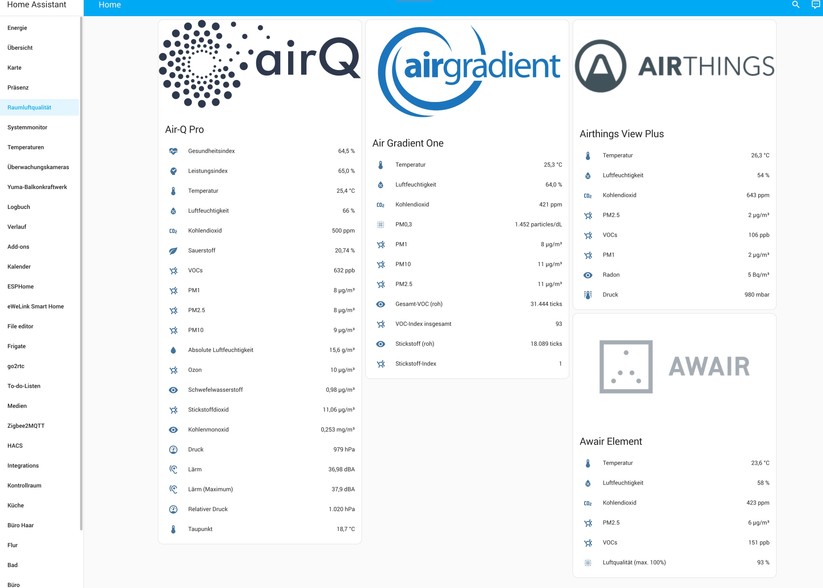

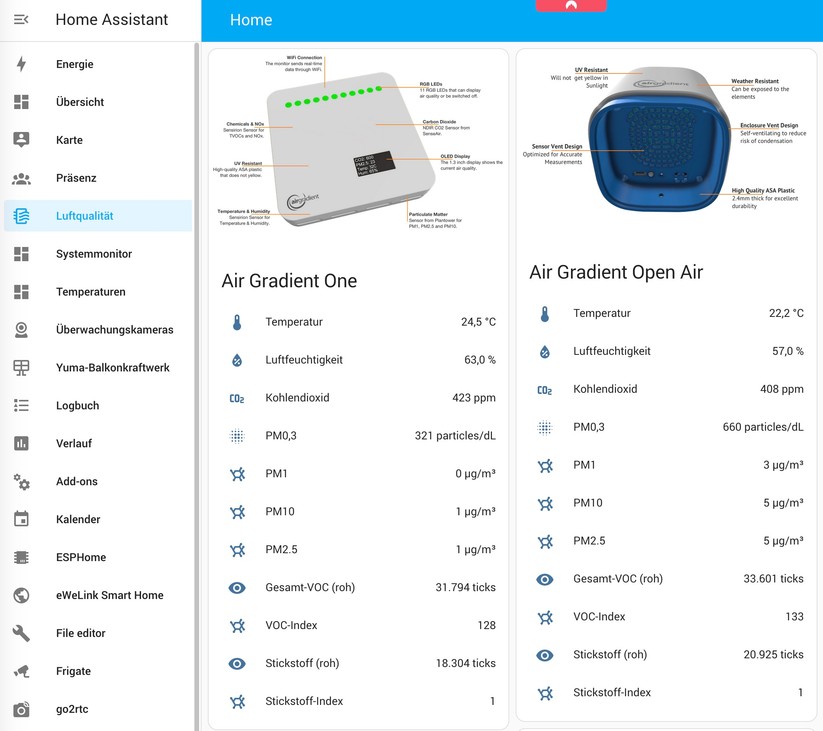

Home Assistant: Integration der Raumluftsensoren Air-Q, Air Gradient One, Awair Element und Airthings View Plus

Home Assistant: Integration der Raumluftsensoren Air-Q, Air Gradient One, Awair Element und Airthings View Plus

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Mit leistungsfähigen Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro können Anwender die Steuerung von Luftreinigern anhand von Daten des Luftgütesensors Air-Q effizienter steuern.

Mit leistungsfähigen Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro können Anwender die Steuerung von Luftreinigern anhand von Daten des Luftgütesensors Air-Q effizienter steuern.

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Air-Q Pro: Mit 13 Sensoren sammelt der Air-Q Pro die meisten Daten zur Luftqualität

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

Air Q Pro: Die App zeigt nicht nur sämtliche Messwerte inklusive historischer Daten an, sondern bietet auch detaillierte Informationen zu gesundheitlichen Risiken verschiedener Luftschadstoffe.

LEDs informieren über Luftqualität

Doch auch ganz ohne Integration signalisiert der Air-Q mit seinen beiden LED-Anzeigen für Gesundheit und Leistung, wie es um die Raumluftqualität bestellt ist und ob es Zeit zum Lüften ist. Sind alle LEDs auf der linken und rechten Seite beleuchtet, ist die Luftqualität perfekt. Je weniger LEDs leuchten, desto schlechter ist die Luftqualität.

Die Messtechnologie des Air-Q hat Hersteller Corant eigenen Angaben zufolge mit wissenschaftlichen Partnern nach Laborstandard entwickelt. Speziell für die Wissenschafts-Community gibt es noch den Air-Q Science, auf den Entwickler über eine API vollständig zugreifen können.

Preis

Der Air-Q-Pro mit 13 Sensoren kostet regulär 689 Euro. Aktuell ist das Gerät für 559 Euro im Angebot. Wer nicht so viel Geld investieren möchte, kann zum Air-Q Basic greifen, der mit elf Sensoren die Luftqualität überwacht und 429 Euro kostet. Mit 299 Euro am günstigsten ist der Air-Q Light, der fünf Sensoren bietet. Das Top-Modell Air-Q Science für 759 Euro bietet 14 Sensoren und einen vollen Zugriff auf die API des Geräts.

Fazit

Ein Schnäppchen ist der Air-Q Pro für 559 Euro nicht gerade. Doch dafür erhält man das derzeit leistungsfähigste Luftqualitäts-Messgerät, das anhand von 13 Sensoren zahlreiche Messwerte zur Luftqualität in nahezu Realzeit liefert. Dank der Anbindung an ein Smart-Home-System wie Home Assistant oder Homey Pro können Anwender den Air-Q Pro für Automatisierungen nutzen. Aber auch ohne Smart-Home-Integration überzeugt das Gerät: Mit den direkt am Gerät angebrachten LEDs sehen Anwender auf den ersten Blick, wie stark die aktuelle Raumluftqualität die Gesundheit beeinträchtigt und die Leistungsfähigkeit beschränkt. Die leicht zu bedienende App vervollständigt den hervorragenden Gesamteindruck: Sie zeigt nicht nur die Daten der Sensoren an, sondern bietet detaillierte Informationen rund um das Thema Luftschadstoffe. Und wer möchte, kann die Daten zur Luftqualität inklusive Verlaufsdaten auch vom Browser aus betrachten.

Awair Element

Der Luftgütesensor Awair Element ermittelt anhand seiner Sensoren die Luftqualität. Dank einer API lässt er sich einfach in Smart-Home-Zentralen integrieren und für Automatisierungen nutzen.

VORTEILE

- Relativ günstig

- Integration in Smart-Home-Systeme mit lokaler API

- Informative und innovative LED-Anzeige

Luftgütesensor Awair Element im Test: CO₂, VOC & PM2.5 im Blick

Der Luftgütesensor Awair Element ermittelt anhand seiner Sensoren die Luftqualität. Dank einer API lässt er sich einfach in Smart-Home-Zentralen integrieren und für Automatisierungen nutzen.

Der Luftgütesensor Awair Element bietet zwar nur fünf Sensoren, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂, flüchtig organische Verbindungen (TVOC) und Feinstaubpartikel (PM2.5) erfassen, doch dafür hat das Gerät ein besonderes Design und kostet nicht die Welt. Obendrein bietet es eine einfache Integration in Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro und Home Assistant. Damit eignet sich Awair Element ideal für Automatisierungen mit anderen Smart-Home-Komponenten (Ratgeber). Dazu gehören etwa Luftreiniger (Bestenliste) oder Luftbe- und -entfeuchter (Ratgeber) sowie Klimageräte (Ratgeber). Zudem erfasst es die Messwerte ähnlich flott wie der Air-Q und übermittelt die Daten in Realzeit an die verbundenen Smart-Home-Zentralen.

Design und App?

Der Awair Element sieht auf den ersten Blick wie ein kleiner Lautsprecher aus. Doch statt Musik überträgt er den aktuellen Status der Luftqualität in Form von LED-Balken, die die Werte der einzelnen Sensoren repräsentieren. Aus diesen Einzelwerten berechnet die App einen Gesamtwert, der in Prozent die Luftqualität anzeigt. Der sogenannte Awair-Score erscheint neben den LED-Balken. Zudem repräsentiert eine farbige LED rechts oben den aktuellen Luftstatus. Erreicht der Awair-Score Werte zwischen 80 und 100 Prozent, leuchtet sie in Grün, zwischen 60 und 80 Prozent in Gelb, zwischen 40 und 60 Prozent in Orange, zwischen 20 und 40 Prozent in Rot und zwischen 0 und 20 Prozent in Violett. Die Daten werden alle 10 Sekunden aktualisiert. Anwender haben so die aktuelle Raumklimasituation im Blick.

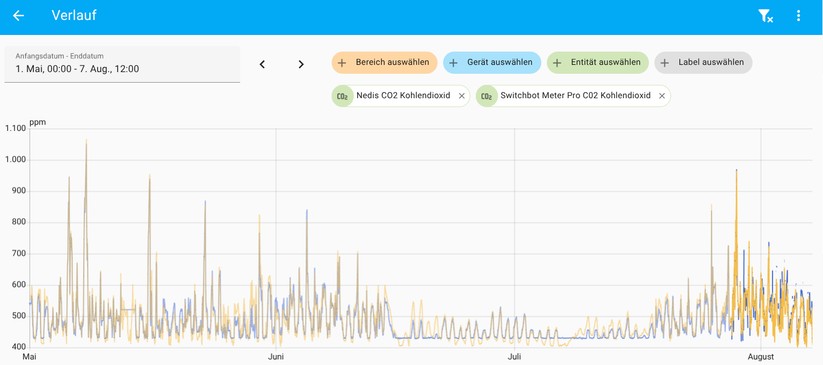

Trotzdem lohnt auch ein Blick in die Awair-App, die nicht nur die aktuellen Werte der fünf Sensoren sowie den Awair-Score anzeigt, sondern auch Verlaufsgrafiken für die einzelnen Sensoren bietet. Allerdings zeigt die App die Verlaufsstatistiken nur tageweise und wochenweise an. Für einen größeren Betrachtungszeitraum kann man aber auf ein Smart-Home-System wie Home Assistant oder Homey Pro ausweichen (siehe auch Bildergalerie). Der im Gerät aktive Lüfter verursacht kaum Geräusche, sodass Awair Element auch im Schlafzimmer genutzt werden kann.

Außerdem informiert die App in englischer Sprache rund um das Thema Raumklima inklusive detaillierten Erklärungen zu einzelnen Schadstoffen. Anwender können mithilfe der App außerdem die LED-Anzeige konfigurieren. Statt der Standardansicht mit LED-Balken der einzelnen Sensorwerte und Awair-Score kann man auch den Wert eines einzelnen Sensors oder die Uhrzeit anzeigen lassen (Mehr dazu in der Bildergalerie).

Wie funktioniert die Smart-Home-Anbindung?

Die Smart-Home-Integration ist nicht nur per Cloud möglich, sondern auch per lokaler API. Diese muss man allerdings in der App aktivieren. Letztlich wird dadurch ein HTTP-Server auf dem Gerät aktiviert, sodass man auch per Browser auf Awair Element zugreifen kann (siehe auch Bildergalerie).

Awair Element

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Die LED-Anzeige können Anwender konfigurieren.

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Einstellungen, Verlaufsdaten und Tipps

Awair Element: Integration in Homey Pro

Awair Element: Integration in Homey Pro

Awair Element: Integration in Homey Pro

Awair Element: Integration in Homey Pro

Dank eines Widgets können Android-Anwender die Werte von Awair Element schon am Homescreen einsehen.

Dank eines Widgets können Android-Anwender die Werte von Awair Element schon am Homescreen einsehen.

Awair Element: Über die Integration in Home Assistant steht Anwendern auch ein bequemer Zugriff auf Langzeitdaten zur Verfügung.

Awair Element: Über die Integration in Home Assistant steht Anwendern auch ein bequemer Zugriff auf Langzeitdaten zur Verfügung.

Awair Element: Geräteeinstellungen unter Home Assistant

Awair Element: Geräteeinstellungen unter Home Assistant

Raumluftsensoren unter Home Assistant

Raumluftsensoren unter Home Assistant

Awair Element: CO₂-Verlaufsdaten unter Home Assistant

Awair Element: CO₂-Verlaufsdaten unter Home Assistant

Preis

Regulär kostet der Luftgütesensor Awair Element 199 Euro. Aktuell gibt es leider kein günstigeres Angebot. Zum Prime Day oder zum Black Friday ist der Awair meist deutlich günstiger.

Fazit

Der Luftgütesensor Awair Element für 199 Euro ermittelt mithilfe von fünf Sensoren den aktuellen Status der Luftqualität. Die Sensordaten zeigt das Gerät an der Vorderseite in Form von LED-Balken sowie einen Gesamtwert in Prozent an. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch informativ. Überdies können Smart-Home-Anwender Awair Element ganz ohne Cloud über eine lokale API relativ einfach in Smart-Home-Systeme wie Home Assistant und Homey Pro einbinden und so das Gerät für Automatisierungen verwenden.

Im Vergleich zum Testsieger ist Awair Element deutlich günstiger, bietet aber nur fünf Sensoren. Doch zur Beurteilung des Raumklimas und zur Steuerung von Luftreinigern respektive Luftbefeuchtern reichen die Daten völlig aus, sodass Awair Element unser Favorit in puncto Preis-Leistung ist.

Airgradient One

Der Open-Source-Raumluftsensor Airgradient One misst CO₂, Feinstaub, TVOCs und NOx. Das Gerät lässt sich in Home Assistant und Homey Pro integrieren und ist relativ preiswert.

VORTEILE

- Reaktionsschnelle Anzeige von Luftveränderungen

- Integrationen für Home Assistant und Homey Pro

- Preiswerter Raumluftsensor

- Open Source

NACHTEILE

- keine App

- relativ lange Lieferzeit wegen Versand aus Thailand

Raumluftsensor Airgradient One im Test

Der Open-Source-Raumluftsensor Airgradient One misst CO₂, Feinstaub, TVOCs und NOx. Das Gerät lässt sich in Home Assistant und Homey Pro integrieren und ist relativ preiswert.

Smarte Raumluftsensoren erkennen Luftschadstoffe wie Feinstaub (PM), Stickoxide (NOX), flüchtige organischen Verbindungen (TVOC, Total Volatile Organic Compounds). Dazu messen einige Varianten die CO₂-Konzentration, sowie Temperatur und Luftfeuchte. Damit hat man nicht nur wichtige Luftschadstoffe im Blick, sondern kann anhand der Daten auch auf Gefahren durch Schimmelbildung aufgrund hoher Luftfeuchte reagieren, sowie für ein produktives Arbeitsklima (CO₂) durch rechtzeitiges Lüften sorgen.

Der Airgradient One ist ein Raumluftsensor, der diese Anforderungen erfüllt. Mehr noch: Firmengründer Achim Haug, ein früherer Siemens-Manager, hat das komplette Design des Geräts als Open Source veröffentlicht, sodass auch andere Organisationen preiswerte Luftqualitätsmessgeräte herstellen können. Airgradient spendet außerdem 1 Prozent ihres Umsatzes an eine gemeinnützige Organisation und fördert damit Umweltschutzprojekte.

Wie gut der Raumluftsensor Airgradient One (I-9PSL), den es als Bausatz für 138 Dollar und als fertiges Gerät für 195 Dollar gibt, in der Praxis funktioniert und wie er sich in Smart-Home-Systeme integrieren lässt, zeigt dieser Test.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Der Airgradient One steckt in einem quadratischen Gehäuse mit einer Seitenlänge von 13 cm und einer Tiefe von 3,5 cm. Mit einem Gewicht von 335 Gramm ist er nicht besonders schwer. Dank zweier Plastikclips, die man unten ans Gehäuse ansteckt, findet der Airgradient One sicheren Halt auf einem Regal oder Tisch. Dank Öffnungen an der Rückseite kann man den Raumluftsensor auch an einer Wand montieren. Im Lieferumfang ist zudem ein zwei Meter langes USB-A auf USB-C-Kabel die Stromversorgung des Geräts enthalten, ein Netzteil wird nicht mitgeliefert. Der Stecker ist abgewinkelt und passt damit perfekt in den entsprechenden USB-C-Port auf der Rückseite. Dort gibt es außerdem Kabelführungen, sodass das Kabel sauber nach unten geführt wird.

Wie wird der Airgradient One in Betrieb genommen?

Die Inbetriebnahme des Luftgütesensors Airgradient One erfolgt mit einem Browser. Hierfür ruft man das Assistent-gesteuerte Set-up unter der Adresse app.airgradient.com/onboarding/welcome auf. Sollte das nicht gelingen, verbindet man sich direkt zum Gerät, der unter airgradient-xxx im WLAN auftaucht. Über die IP-Adresse 192.168.4.1 gelangt man dann zum Konfigurationsmenü, das die Koppelung des Airgradient One mit dem heimischen WLAN-Netz ermöglicht. Unter app.airgradient.com erfolgt dann die weitere Konfiguration (siehe auch Bildergalerie). Hierfür muss man allerdings ein Konto beim Hersteller anlegen.

Kann der Airgradient One auch ohne Cloud verwendet werden?

Zeigt der Airgradient One Messdaten direkt am Gerät an?

Der Airgradient One verfügt an der Vorderseite über ein kleines 1,3-Zoll-OLED-Display. Darauf zeigt der Raumluftsensor Temperatur, Luftfeuchte, CO₂-Konzentration sowie Werte für Feinstaub (PM2.5), TVOC und Stickoxide (NOX) an. Ansonsten signalisiert das Gerät mit einer LED-Leiste am oberen Rand des Gehäuses die CO₂- oder die Feinstaub-Konzentration. Je nach Konzentration leuchten die LEDs dabei in unterschiedlichen Farben auf (siehe auch Bildergalerie). Über die Web-Oberfläche oder unter Home Assistant können Anwender festlegen, ob die LED-Leiste die CO₂- oder die Feinstaub-Konzentration anzeigen soll. Es ist auch möglich, die Helligkeit zu regulieren und die LED-Leiste komplett abzuschalten.

Über das Web-Interface oder den Integrationen für Home Assistant und Homey Pro stehen weitere Werte zur Verfügung. So misst der Airgradient One auch die Feinstaubklassen PM10, PM1 und PM0.3.

Wie zuverlässig funktioniert der Airgradient One in der Praxis?

Den Raumluftsenor Airgradient One testen wir bereits seit einigen Monaten. Das Gerät hat bislang einwandfrei funktioniert. Die von den Sensoren erfolgten Messungen haben wir dabei mit unserem Air Q, dem aktuell leistungsfähigsten Raumluftsensor, sowie dem Airthings View verglichen. Im Wesentlichen weichen die verschiedenen Geräte dabei kaum voneinander ab. Allerdings reagieren Air Q als auch Airgradient One deutlich schneller auf Luftveränderungen. Beim Airthings View dauert es hingegen einige Minuten, bis der Anwender von einer veränderten CO₂- oder Feinstaub-Konzentration erfährt.

Air Gradient One

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One rechts, Air Q links

Air Gradient One rechts, Air Q links

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air Gradient One: Raumluftsensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1, 10, 0,3 sowie TVOCs und NOX

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air GRadient One: Inbetriebnahme

Air Gradient One: Farbdarstellung der LEDs je nach Konzentration

Air Gradient One: Farbdarstellung der LEDs je nach Konzentration

Air Gradient One: Farbdarstellung der LEDs je nach Konzentration

Air Gradient One: Farbdarstellung der LEDs je nach Konzentration

Air Gradient One: Integration in Home Assistant

Air Gradient One: Integration in Home Assistant

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Air Gradient One: Integration in Homey Pro

Home Assistant: Integration der Raumluftsensoren Air-Q, Air Gradient One, Awair Element und Airthings View Plus

Home Assistant: Integration der Raumluftsensoren Air-Q, Air Gradient One, Awair Element und Airthings View Plus

Welche Smart-Home-Plattformen unterstützt Airgradient One?

Mit der Firmware 3.1.1, die man noch manuell per Browser auf das Gerät flashen musste, funktioniert die Integration in Home Assistant und zukünftige Firmware-Updates erfolgen automatisch. Ausgeliefert wird der Airgradient One inzwischen mit Firmware 3.14. Mittlerweile gibt es auch für Homey Pro eine Integration, sodass man den Airgradient One unter diesen beiden Smart-Home-Plattformen auch für Automatisierungen nutzen kann. Das ist auch mit Open HAB möglich, allerdings ist diese Integration an die Cloud des Herstellers geknüpft, während Home Assistant und Homey Pro den Airgradient One direkt über das lokale Netzwerk einbinden. Über die Installation einer ESP-Home-Firmware für den Airgradient One, kann der Raumluftsensor auch mit anderen Smart-Home-Systemen gekoppelt werden.

Home Assistant: Integration der Raumluftsensoren Air-Q, Air Gradient One, Awair Element und Airthings View Plus TechStage.de

Was kostet der Raumluftsensor Airgradient One?

Der Raumluftsensor Airgradient One (I-9PSL) ist derzeit nur direkt beim Hersteller erhältlich. Der Versand erfolgt aus Thailand. Bis das Gerät in Deutschland ankommt, können bis zu drei Wochen vergehen. Den Raumluftsensor gibt es als Bausatz für 138 Dollar und als fertiges Gerät für 195 Dollar, zuzüglich 25 Dollar für Versand. Zoll wird bei der Einfuhr nicht fällig, allerdings muss man mit der Erhebung der Umsatzsteuer rechnen. Mit dem Code „10TYUFT10TS“ erhalten Besteller 10 Prozent Rabatt.

Im Vergleich zur Konkurrenz sind das sehr faire Preise. Geräte wie der Airthings View, der Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, PM2.5, PM1, VOC sowie Radon erfasst ist mit über 300 Euro deutlich teurer. Eine etwas günstigere, aber dafür auch nicht ganz so leistungsfähige Alternative ist der Raumluftsensor Awair Element. Dieser erfasst neben Temperatur und Luftfeuchte noch Feinstaub (PM2.5), CO₂ und VOCs und ist für aktuell 130 Euro erhältlich.

Fazit

Airgradient liefert mit dem One einen preiswerten Raumluftsensor, der neben Temperatur und Luftfeuchte noch CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1 und 10 sowie TVOCs und NOX erfasst. Dank der Integration in Home Assistant und Homey Pro können Anwender den Airgradient One für Automatisierungen in Kombination mit anderen smarten Geräten wie Luftfeuchter und Luftreiniger verwenden, um so für ein gesundes Raumklima sorgen.

Doch auch ohne diese Möglichkeit ist der Airgradient One ein sinnvolles Gerät, das Anwender nicht nur per Display über den aktuellen Status der Luftqualität informiert, sondern auch visuell über die am oberen Gehäuserand angebrachte LED-Leiste. Im Test funktioniert der Airgradient One bei uns seit Monaten zuverlässig, sodass wir ihn guten Gewissens empfehlen können.

Für den Airgradient One spricht außerdem der gute Support, der sich auch durch ein lebendiges Forum zeigt, in dem sich auch Firmengründer Achim Haug engagiert. Zusätzlich berichtet das Unternehmen auf Youtube über aktuelle Firmware-Verbesserungen, wissenschaftliche Hintergründe sowie der internationalen Zusammenarbeit mit zahlreichen Organisationen.

Airgradient Open Air

Der Open-Source-Luftgütesensor Airgradient Open Air misst neben Temperatur und Luftfeuchte noch CO₂, Feinstaub diverser Klassen, TVOCs und NOx. Das Gerät lässt sich in Home Assistant und Homey Pro integrieren und ist relativ preiswert.

VORTEILE

- Reaktionsschnelle Anzeige von Luftveränderungen

- Lokale Integration für Home Assistant und Homey Pro

- Preiswerter Outdoor-Luftgütesensor

- Open Source

NACHTEILE

- keine App

- relativ lange Lieferzeit wegen Versand aus Thailand

Luftgütesensor Airgradient Open Air im Test

Der Open-Source-Luftgütesensor Airgradient Open Air misst neben Temperatur und Luftfeuchte noch CO₂, Feinstaub diverser Klassen, TVOCs und NOx. Das Gerät lässt sich in Home Assistant und Homey Pro integrieren und ist relativ preiswert.

Die Luftqualität in Deutschland hat sich seit der Jahrtausendwende erheblich verbessert. Laut Umweltbundesamt werden hierzulande die geltenden Grenzwerte für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Benzol und Blei nicht überschritten. Dennoch liegt die Feinstaubbelastung größtenteils über der Empfehlung der Weltgesundheitsbehörde (WHO).

| Grenzwerte für Schadstoffbelastung |

| Luftschadstoff |

WHO 2005 |

WHO 2021 |

EU-Grenzwert (aktuell) |

EU ab 2030 |

| Stickstoffdioxid (NO2) |

40 µg/m³ |

10 µg/m³ |

40 µg/m³ |

20 µg/m³ |

| PM2.5 |

10 µg/m³ |

5 µg/m³ |

25 µg/m³ |

10 µg/m³ |

| PM10 |

20 µg/m³ |

15 µg/m³ |

40 µg/m³ |

20 µg/m³ |

Während in der EU noch ein Grenzwert für die Feinstaubklasse PM2.5 von 25 µg/m³ gilt, hat die WHO vor drei Jahren diesen auf 5 µg/m³ gesenkt, zuvor lag er bei 10 µg/m³. Letzterer soll in der EU ab 2030 gelten. Für kleinere Partikelgrößen gibt es derzeit noch keine Grenzwerte, obwohl diese viel gefährlicher als große Partikel sind. Und das, obwohl die WHO davon ausgeht, dass es keine Feinstaubkonzentrationen gibt, die nicht gesundheitsschädlich sind.

Laut WHO führen bereits kurzzeitig erhöhte Feinstaubkonzentrationen zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen. Demnach sterben jährlich 3,2 Millionen Menschen vorzeitig an Krankheiten, die auf die Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Aber auch geringere Konzentrationen sind über einen längeren Zeitraum gesundheitsschädlich. Forscher gehen davon aus, dass in Verbindung mit SARS-CoV-2 etwa 15 Prozent aller weltweiten Todesfälle der Corona-Pandemie auf eine langfristige Exposition von Luftverschmutzung zurückzuführen sein könnte. In Europa soll dieser Anteil sogar 19 Prozent betragen und in Ostasien beachtliche 27 Prozent.

Wer wissen möchte, ob beim Lüften schadstoffreiche Luft in die Wohnung gelangt, benötigt entweder einen Raumluftsensor, der Luftschadstoffe wie Feinstaub (PM), Stickoxide (NOX), flüchtige organische Verbindungen (TVOC, Total Volatile Organic Compounds) erfasst oder einen Luftgütesensor, der draußen positioniert werden kann.

Diese Voraussetzungen erfüllt der Luftgütesensor Airgradient Open Air genauso wie sein Indoor-Pendant Airgradient One (Testbericht). Wie bei der Indoor-Variante hat das Unternehmen das komplette Design des Geräts als Open Source veröffentlicht, sodass auch andere Organisationen preiswerte Outdoor-Luftqualitätsmessgeräte herstellen können. Airgradient spendet zudem 1 Prozent ihres Umsatzes an eine gemeinnützige Organisation und fördert damit Umweltschutzprojekte.

Wie gut der Raumluftsensor Airgradient Open Air (O-1PST), den es als Bausatz für 125 Dollar und als fertiges Gerät für 190 Dollar gibt, in der Praxis funktioniert und wie er sich in Smart-Home-Systeme integrieren lässt, zeigt dieser Test.

Highlights aus dem Test

- Airgradient Open Air (O-1PST) misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOX

- Kompatibel zu Home Assistant und Homey Pro

- Cloud-Anbindung optional

- Für draußen geeignet

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Der Airgradient Open Air steckt in einem würfelförmigen Gehäuse mit einer Kantenlänge von etwa 8 cm. Hinten ist sie mit 8,5 cm etwas höher, was zur Folge hat, dass die Oberseite etwas nach vorn geneigt verläuft. Als Outdoor-Modell hat das den Vorteil, dass Regen gut abtransportiert wird. Mit einem Gewicht von etwa 175 Gramm ist er nicht besonders schwer. Im Lieferumfang sind außerdem zwei metallene flache Kabelbinder enthalten, mit denen man den Airgradient Open Air gut an einer dünnen Säule befestigen kann. Wir haben ihn bei uns im Test damit an einer Halterung für ein Balkongeländer im Schatten montiert (siehe Bildergalerie). An der Rückseite gibt es zudem noch Halterungen, mit denen man das Gerät an einer Wand verschrauben kann. Im Lieferumfang ist zudem ein vier Meter langes USB-A auf USB-C-Kabel für die Stromversorgung des Geräts enthalten, ein Netzteil wird nicht mitgeliefert. Die Lufteinlässe sind unten, sodass kein Regen ins Gehäuseinnere gelangen kann. Wegen der unteren Lufteinlässe sollte der Outdoor-Luftgütesensor nicht auf eine flache Oberfläche aufgestellt, sondern stattdessen immer etwas erhöht montiert werden.

Bildergalerie: Air Gradient Open Air

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Outdoor-Luftgütesensor misst Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, Feinstaub (PM2.5, PM10, PM1), TVOCs und NOx

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

Air Gradient Open Air: Integration in Home Assistant

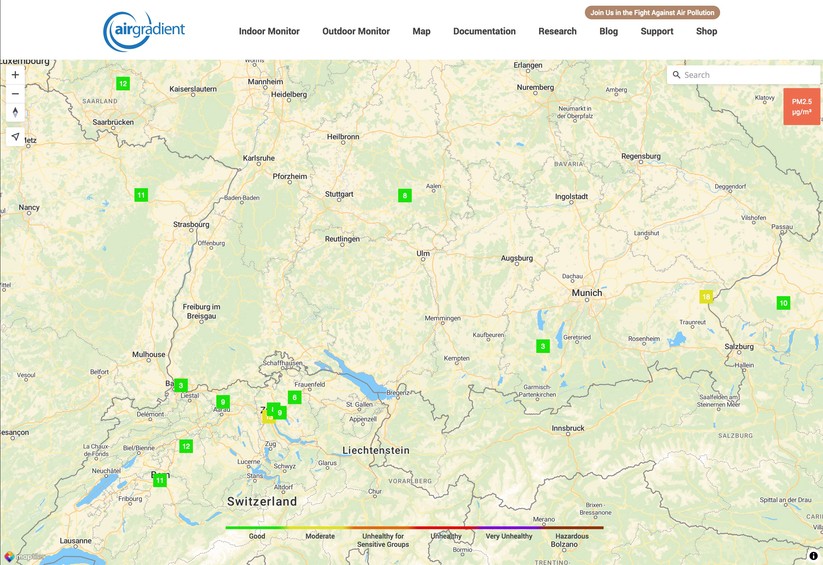

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten

Air Gradient Open Air: Mit Airdash erscheinen die Messwerte unter macOS in der Menüleiste

Air Gradient Open Air: Mit Airdash erscheinen die Messwerte unter macOS in der Menüleiste

Wie wird der Airgradient Open Air in Betrieb genommen?

Die Inbetriebnahme des Luftgütesensors Airgradient Open Air erfolgt wie beim Indoor-Modell Airgradient One (Testbericht) mit einem Browser – schließlich sind beide Geräte bis auf wenige Details technisch identisch. Hierfür ruft man das Assistent-gesteuerte Set-up unter der Adresse app.airgradient.com/onboarding/welcome auf. Sollte das nicht gelingen, verbindet man sich direkt zum Gerät, der unter airgradient-xxx im WLAN auftaucht. Das Zugangspasswort lautet „cleanair“. Über die IP-Adresse 192.168.4.1 gelangt man dann zum Konfigurationsmenü, das die Koppelung des Airgradient Open Air mit dem heimischen WLAN-Netz ermöglicht, wobei das Gerät nur 2,4-GHz-Netze unterstützt. Unter app.airgradient.com erfolgt dann die weitere Konfiguration (siehe auch Bildergalerie). Hierfür muss man allerdings ein Konto beim Hersteller anlegen.

Kann der Airgradient Open Air auch ohne Cloud verwendet werden?

Standardmäßig erfolgt die Konfiguration und der Betrieb des Airgradient Open Air per Browser mit der Cloud des Herstellers. Allerdings ist es auch möglich, das Gerät in Home Assistant (Testbericht) oder Homey Pro (Testbericht) zu integrieren (siehe Bildergalerie). Dabei werden die Messdaten ohne Umwege über die Hersteller-Cloud direkt vom Gerät erfasst.

Zeigt der Airgradient Open Air Messdaten direkt am Gerät an?

Anders als der Airgradient One, der über ein kleines 1,3-Zoll-OLED-Display an der Vorderseite Temperatur, Luftfeuchte, CO₂-Konzentration sowie Werte für Feinstaub (PM2.5), TVOC und Stickoxide (NOX) anzeigt, bietet die Outdoor-Variante Zugriff auf die gemessenen Werte nur über einen Browser (siehe Bildergalerie).

Über das Web-Interface oder den Integrationen für Home Assistant und Homey Pro stehen weitere Werte zur Verfügung. So misst der Airgradient Open Air auch die Feinstaubklassen PM10 und PM1.

Wie zuverlässig funktioniert der Airgradient Open Air in der Praxis?

Den Raumluftsenor Airgradient Open Air testen wir bereits seit einigen Monaten. Das Gerät hat bislang einwandfrei funktioniert. Voraussetzung ist natürlich, dass der Montageort vom WLAN abgedeckt ist. Die von den Sensoren erfolgten Messungen haben wir dabei mit unseren Luftgütesensoren Air Q, Awair Element und Airthings View Plus zunächst im Innenraum verglichen. Im Wesentlichen weichen die verschiedenen Geräte dabei kaum voneinander ab. Allerdings reagieren Air Q, Awair Element und Airgradient Open Air deutlich schneller auf Luftveränderungen. Beim Airthings View dauert es hingegen einige Minuten, bis der Anwender von einer veränderten CO₂- oder Feinstaubkonzentration erfährt.

Air Gradient Open Air: Web-Dashboard und Landkarte mit Messwerten TechStage.de

Gibt es eine Übersichtskarte, die Messwerte des Airgradient Open Air anzeigt?

Wer die Daten seines Airgradient Open Air für die Cloud des Herstellers freigibt, kann sein Gerät nach wenigen Minuten unter map.airgradient.com einsehen. Und nicht nur das. Dort findet man auch Messwerte von Geräten anderer Nutzer.

Welche Smart-Home-Plattformen unterstützt Airgradient Open Air?

Mit der Firmware 3.1.1, die man noch manuell per Browser auf das Gerät flashen musste, funktioniert die Integration in Home Assistant und zukünftige Firmware-Updates erfolgen automatisch. Ausgeliefert wird der Airgradient Open Air inzwischen mit Firmware 3.14. Mittlerweile gibt es auch für Homey Pro eine Integration, sodass man den Airgradient Open Air unter diesen beiden Smart-Home-Plattformen auch für Automatisierungen nutzen kann. Das ist auch mit Open HAB möglich, allerdings ist diese Integration an die Cloud des Herstellers geknüpft, während Home Assistant und Homey Pro den Airgradient Open Air direkt über das lokale Netzwerk einbinden. Über die Installation einer ESP-Home-Firmware für den Airgradient Open Air, kann der Raumluftsensor auch mit anderen Smart-Home-Systemen gekoppelt werden.

Air Gradient Open Air: Mit Airdash erscheinen die Messwerte unter macOS in der Menüleiste TechStage.de

Zudem existiert mit Airdash noch eine Lösung für macOS, die Temperatur, Luftfeuchte, sowie CO₂- und Feinstaubkonzentration in der Menüleiste anzeigt. Allerdings basiert Airdash auf der Cloud des Herstellers.

Air Gradient One und Open Air: Integration in Home Assistant TechStage.de

Was kostet der Raumluftsensor Airgradient Open Air?

Der Luftgütesensor Airgradient Open Air (O-1PST) ist derzeit nur direkt beim Hersteller erhältlich. Die Lieferung erfolgt aus Thailand und kann bis zu drei Wochen dauern. Den Luftgütesensor gibt es als Bausatz für 125 Dollar und als fertiges Gerät für 190 Dollar, zuzüglich Lieferkosten in Höhe von 25 Dollar. Zoll wird bei der Einfuhr nicht fällig, allerdings muss man mit der Erhebung der Umsatzsteuer rechnen. Mit dem Code 10TYUFT10TS erhalten Besteller 10 Prozent Rabatt.

Im Vergleich zu anderen Outdoor-Luftgütesensoren ist der Airgradient Open Air sehr preiswert. Für den IQ Air Outdoor, der allerdings standardmäßig keinen CO₂-Sensor enthält, muss man mit 329 Euro deutlich mehr ausgeben.

Fazit

Airgradient liefert mit dem Open Air einen preiswerten Luftgütesensor für den Außenbereich, der neben Temperatur und Luftfeuchte noch CO₂, Feinstaub in den Klassen PM2.5, 1 und 10 sowie TVOCs und NOx erfasst. Dank der Integration in Home Assistant und Homey Pro können Anwender den Airgradient Open Air für Automatisierungen in Kombination mit anderen smarten Geräten wie Luftfeuchter und Luftreiniger verwenden, um so für ein gesundes Raumklima sorgen.

Im Test hat uns die Datenaufbereitung in der Cloud inklusive einer Landkarte mit Messwerten vieler anderer Air-Gradient-Nutzer besonders gut gefallen.

Für den Airgradient Open Air spricht außerdem der gute Support, der sich auch durch ein lebendiges Forum ausdrückt, in dem sich auch der Firmengründer engagiert. Zusätzlich berichtet das Unternehmen auf Youtube über aktuelle Firmware-Verbesserungen, wissenschaftliche Hintergründe sowie der internationalen Zusammenarbeit mit zahlreichen Organisationen.

Airthings View Plus

Der Raumluftsensor Airthings View Plus erfasst anhand sieben Sensoren Daten zur Luftqualität. Sein E-Ink-Display zeigt diese an. Das Gerät lässt sich auch in Smart-Home-Systeme integrieren.

VORTEILE

- Sieben Sensoren: Radon, CO₂, PM2.5, PM1, VOC, Temperatur, Luftfeuchte & Luftdruck

- Informative App und Web-Dashboard

- Integrierbar in Smart-Home-Systeme

NACHTEILE

- Integration in Smart-Home-System von Cloud abhängig

- Relativ teuer

- träge

Luftgütesensor Airthings View Plus im Test

Der Raumluftsensor Airthings View Plus erfasst anhand sieben Sensoren Daten zur Luftqualität. Sein E-Ink-Display zeigt diese an. Das Gerät lässt sich auch in Smart-Home-Systeme integrieren.

Der View Plus ist der leistungsstärkste Luftgütesensor der norwegischen Firma Airthings. Er misst die Luftschadstoffe Radon, Feinstaub nach den Klassen PM2.5 und PM1, Kohlendioxid (CO₂) und luftgetragene Chemikalien (VOCs). Außerdem informiert er über Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Das kleine E-Ink-Display zeigt aber nicht alle Messwerte an. Lediglich zwei Werte finden dort Platz. Per Handgeste kann man dem Gerät noch eine Einschätzung zur Luftqualität entlocken. Im günstigsten Fall wird dann „Your Air is good“ angezeigt.

Design und App

Der View Plus kann mit sechs AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder direkt per USB-Netzteil betrieben werden. Wenn das Gerät über USB mit Strom versorgt wird und mit Wi-Fi verbunden ist, fungiert es als Hub für andere Airthings-Geräte wie Wave Mini, Wave Plus, Wave Radon 2nd Gen. Die Konfiguration erfolgt über die App.