Apps & Mobile Entwicklung

be quiet! Light Base 900 FX im Test

Mit der Light-Base-Serie hat be quiet! das Portfolio um sogenannte „Aquariumgehäuse“ erweitert. Im Test sticht das große Light Base 900 FX mit viel Platz, drei Aufstellungsmöglichkeiten und der opulenten Beleuchtung hervor. Aufpassen müssen Nutzer bei seiner Achillesferse: den Füßen.

Variables Showcase

„Aquariumgehäuse“, bei denen mindestens zwei Gehäuseseiten einsehbar sind, erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. be quiet! sah dem Trend lange Zeit nur zu und hielt bis zur Vorstellung des Light Base 900 und Light Base 600 im vergangenen Jahr am klassischen Gehäuseaufbau mitsamt maximal einem Glasfenster fest.

Dabei kopierte be quiet! das bestehende Konzept à la Lian Li O11-Serie (Test) nicht einfach, sondern setzt an kleinen Kritikpunkten an und interpretiert das Thema so beinahe völlig neu. Wobei die eigentliche Herangehensweise der Light-Base-Serie dabei äußerst simpel ist.

Bisherige „Aquariumgehäuse“ sind angesichts ihrer Ausrichtung (meist) dazu verdammt, mit der Hardware-Kammer zum Betrachter ausgerichtet zu sein – was in der Regel bedeutet, dass das Gehäuse rechts neben dem Nutzer steht. Nicht so bei Light Base.

Drei Ausrichtungen für ein Halleluja

Die Light-Base-Serie umgeht diesen Zwang, indem das Gehäuse in verschiedenen Ausrichtungen aufgestellt werden kann. So kann das Gehäuse entweder links- oder rechtsseitig platziert werden. Obendrein kann es zudem auch liegend wie ein HTPC-Gehäuse positioniert werden.

Zwei Größen, zwei Varianten und zwei Farben

Der Hersteller legt die Serie in zwei Größen auf. Das kleinere Light Base 600 und das größere Light Base 900 gleichen sich hinsichtlich Design, weichen aber größenbedingt bei den inneren Spezifikationen ab. So kann das Light Base 600 maximal 360-mm-Radiatoren aufnehmen, während es beim Light Base 900 bis zu 420 mm sein dürfen. Weitere Unterschiede finden sich angesichts der Hardware-Kompatibilität. Hierzu wird auf die Produkttabelle am Seitenende verwiesen.

Neben den verschiedenen Größen legt be quiet! die Serie zudem in jeweils zwei Varianten auf, die jeweils mit dem Zusatz DX oder FX/LX daherkommen. Die DX-Ableger werden ab Werk ohne vorinstallierte Lüfter ausgeliefert. Beim Light Base 900 FX sind jeweils vier 140 mm Light-Wings-Lüfter verbaut, bei denen beidseitig um den Lüfter herum ein ARGB-Ring verläuft. Beim Light Base 600 LX kommen 120-mm-Lüfter vom Typ Light Wings LX zum Einsatz, bei denen hingegen die Rotorblätter beleuchtet sind.

Hinsichtlich der Gehäusefarbe kann zwischen Weiß und Schwarz gewählt werden, wobei die weißen Modelle jeweils mit einer 10 Euro höheren Preisempfehlung beziffert sind. Sowohl die Preise für die unterschiedlichen Farben wie auch die allgemeinen Preisempfehlungen werden aktuell teils deutlich unterboten. Das getestete Light Base 900 FX kann mit einem Preis ab rund 190 Euro zum Beispiel gute 30 Euro unter der Herstellerempfehlung erstanden werden.

- Sehr gute Verarbeitungsqualität

- Drei Ausrichtungsmöglichkeiten

- Großes Platzangebot

- Sehr gute Hardware-Erreichbarkeit

- Reverse-Lüfter ab Werk

- Sehr gut umgesetzte Beleuchtungselemente

- Minderwertige Standfüße

- Hohes Gewicht

- Viele Schraubverbindungen

- Teils Komforteinbußen

- Kurzes Power-SW-Kabel

Light Base 900 FX im Detail

Äußerlich präsentiert sich das Light Base 900 FX zunächst wie ein klassisches Aquariumgehäuse. Beide Glaselemente schließen bündig ohne eine Stützstrebe ab. Die Seitenfenster sind leicht verdunkelt und besitzen am oberen sowie unteren Ende einen 35 mm breiten schwarzen Streifen. Die Glasdicke beträgt etwa 3,5 mm.

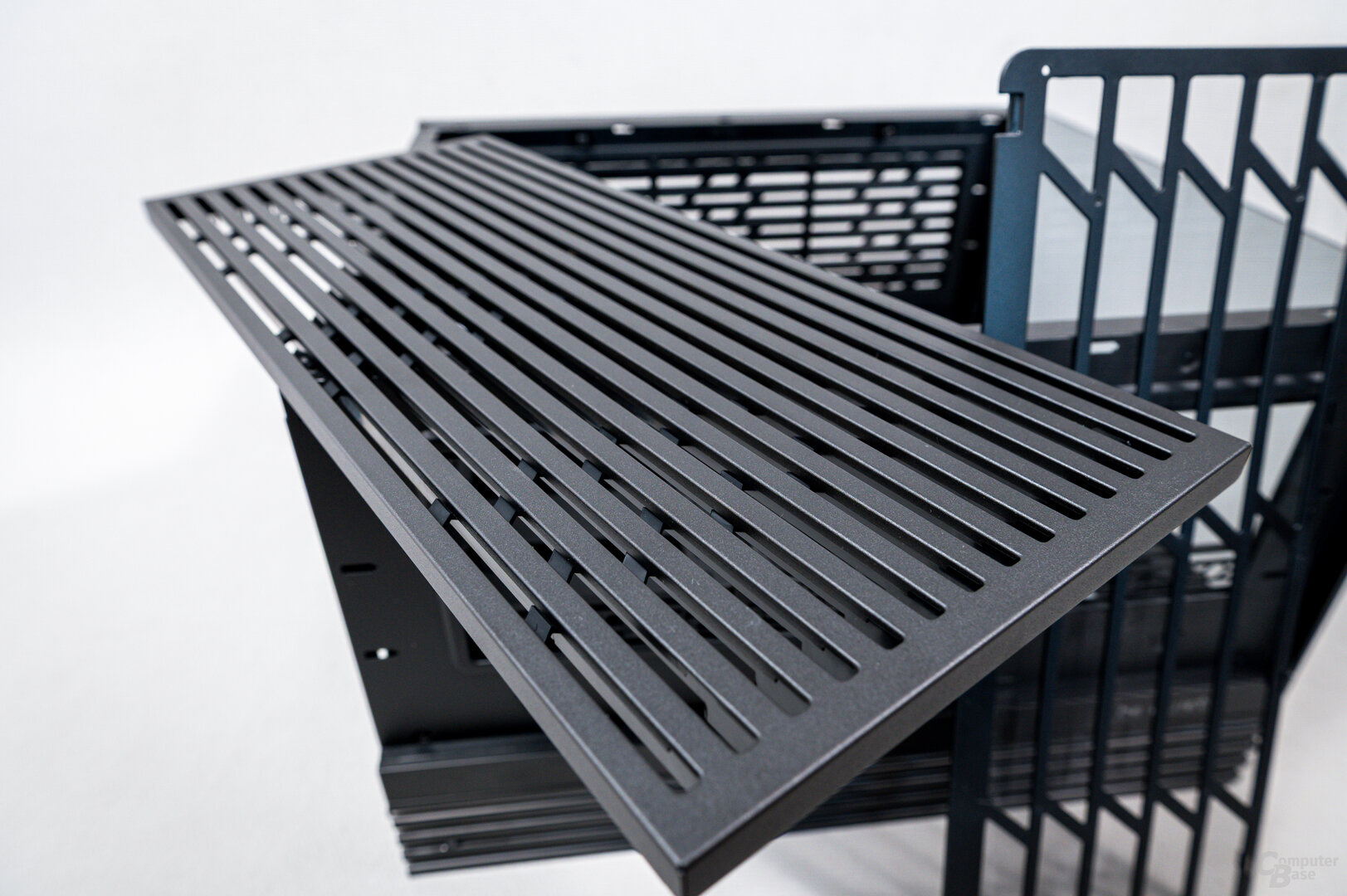

Deckel und Boden sind vollflächig mit Metallstreben beplankt, hinter denen Lüfter verbaut werden können. Die Strebenoptik wird auch im Bereich der Leuchtstreifen aufgegriffen. Während bei der Deckel- und Bodenpartie Metall verwendet wird, sind die Leuchtstreifen nur in Kunststoff eingefasst. Das linke Seitenteil ist vollständig perforiert.

Abgesehen vom erwähnten Materialwechsel ist die äußere Verarbeitungsqualität auf einem erstklassigen Niveau. Alle Bauteile schließen bündig. Scharfe Kanten oder unregelmäßige Spaltmaße sind keine auszumachen. Das I/O-Panel ist mittig in der Front platziert und bietet 1× USB 3.2 Gen 2 Type C, 2× USB 3.2 Gen 1 und den obligatorischen Audio-Anschluss. Neben Power- und Reset-Knopf kann zudem mit einem extra Knopf manuell zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi umgeschaltet werden. Bei vielen anderen Gehäusen ersetzt der Reset-Knopf die Beleuchtungssteuerung, sodass dessen eigentliche Funktion geopfert wird. Der extra Knopf des Light Base 900 FX gefällt.

Obacht bei den Füßen

Neben der umfangreichen Beleuchtung ist vor allem die Möglichkeit des Layout-Wechsels das Aushängeschild der Light-Base-Serie. Dies wird einfach durch das Umstecken der Gehäusefüße realisiert. Boden, Deckel und Seitenteil haben hier kleine Kerben, in denen die Füße eingesteckt werden können.

Beim Umbau ist jedoch Obacht geboten. Wird ein Fuß zu weit oder in die falsche Richtung gedreht, droht ein schwer zu behebender Schaden – wie auch im Test passiert. Während zwei der vier Füße eine halbe Drehung zur Demontage benötigen, ist es bei den übrigen zwei Füßen etwas weniger. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kerben exakt getroffen werden müssen und die Halteanker an den Füßen aus Kunststoff gefertigt sind.

Im Test brach letzterer nach nur minimaler Überdrehung und sorgte im Nachgang für enorme Schwierigkeiten, da das abgebrochene Stück nur mit großer Mühe aus der Kerbe entfernt werden konnte. Der Fuß wurde für den weiteren Testverlauf mit einem Power-Stripe fixiert. Auffällig ist auch, dass die Füße mit angeschrägtem Halteanker nicht wirklich einrasten und sich bereits bei kleinster Bewegung drehen lassen. Zwar sind auf den Füßen Richtungshinweise angebracht, doch wäre eine massivere Bauweise hier lobenswert. Neben den Hinweisen merkt be quiet! zudem an, dass das Gehäuse vorsichtig positioniert und nicht geschoben werden sollte.

Innenaufbau und Alltagserfahrungen

Zwei Rändelschrauben gelöst offenbart sich dem Schrauber eine üppige Hauptkammer. Wobei gerade das Glasseitenteil beim Wiedereinsetzen etwas Fingerspitzengefühl voraussetzt. Haben andere Gehäuse zumeist eine kleine Kante, auf der das Element abgelegt und dann eingeschoben wird, müssen beim Light Base 900 FX direkt beim Einsetzen die Haltestifte in die Fassung geführt werden. Dies ist nicht nur etwas unkomfortabel, sondern führt auch dazu, dass man das Seitenteil extra stützen muss, was zu unnötigen Fingerabdrücken auf dem Glas führt. Etwas Dämmmaterial würde zudem unnötige Kratzer verhindern.

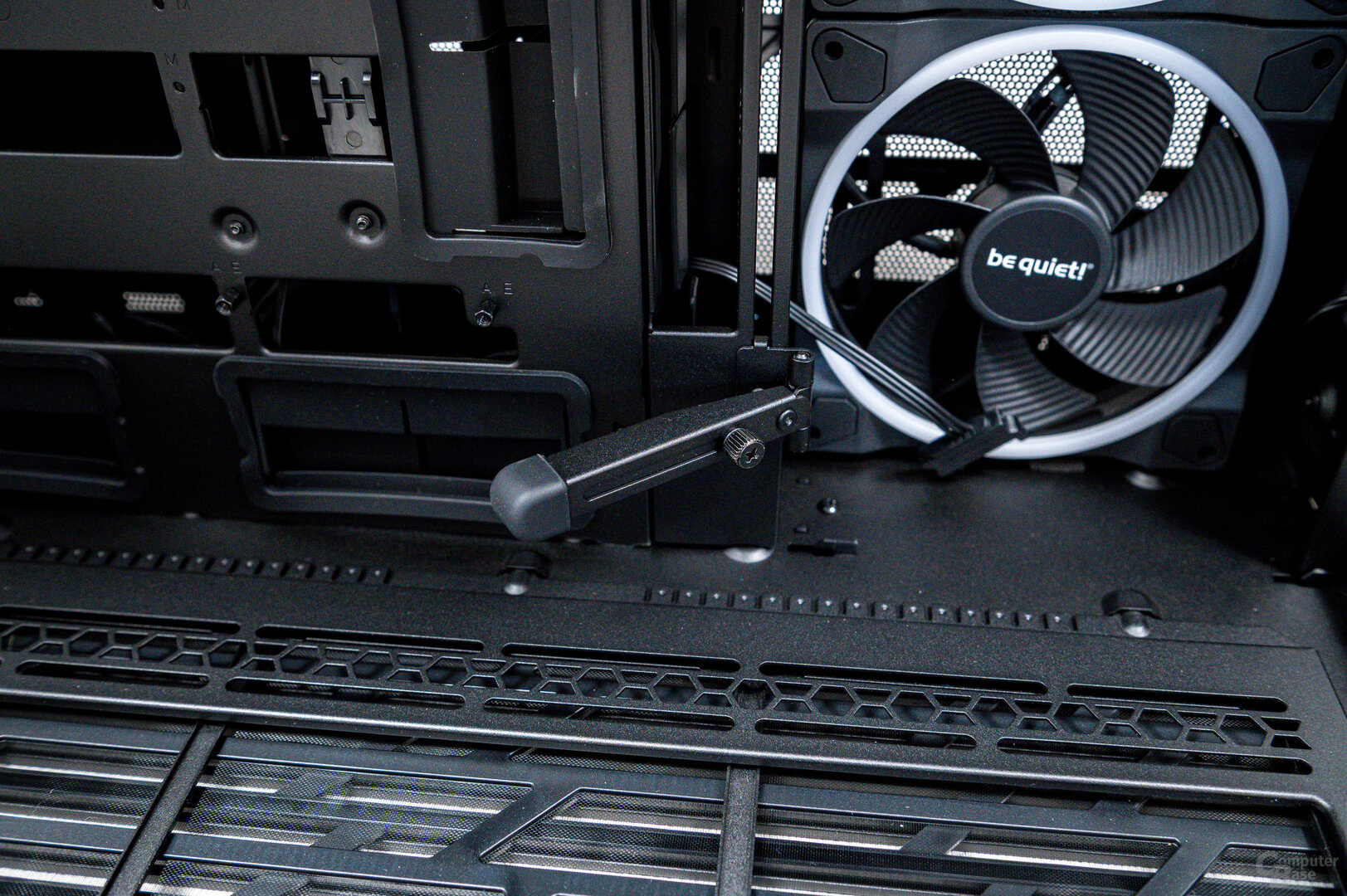

Die Hardware-Kammer bietet neben zahlreichen gummierten Kabeldurchlässen auch Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse sowie eine GPU-Halterung, die sich in Höhe, Tiefe und Winkel verstellen lässt. Unschön ist dabei, dass die Höhe einzig über eine Schraube von hinten verstellt werden kann. Apropos Schrauben – nicht nur das vordere Glaselement setzt einen Schraubendreher voraus, sondern auch das Bracket der Erweiterungsschächte. Zwar ist löblich, dass dieses ab Werk für einen horizontalen Einbau der Grafikkarte invertiert eingebaut werden kann, doch wirkt die Montage mit fünf Schrauben eher wie improvisiert.

Deckel- und Bodenpartie gleichen sich. Das Strebenblech wird am Chassis verschraubt, ist innen mit Kunststoffrippen verstärkt und fasst jeweils einen Staubfilter, der eingeklickt wird. Darunter sitzt ein Lüfter-Bracket, das ebenfalls mit jeweils zwei Rändelschrauben am Gehäuse verschraubt wird. Die Verwindungssteifigkeit wirkt sehr gut. Steht das Gehäuse, egal ob auf Deckel- oder Bodenelement, gestaltet sich die Entnahme des jeweils unten liegenden Staubfilters indes als etwas schwierig, da das gesamte Bodenblech entnommen werden muss, an dem in dem Fall zwei der Füße montiert sind. Das gesamte Gehäuse muss zur Reinigung somit umgelagert werden.

Die hintere Kammer dient wie mittlerweile üblich der Unterbringung des Netzteils, der Festplatten und der Kabel. Geschützt wird dieser Bereich durch die beinahe vollflächig perforierte linke Gehäusewand, hinter der ein ebenso großer Staubfilter sitzt.

Eine vertikale Querstrebe dient der Aufnahme von zwei 2,5″-Laufwerken und verdeckt zugleich dahinter liegende Kabel. Die Positionierung ist gut, jedoch wird die Strebe neben zwei Druck-Pins zusätzlich mit Schrauben befestigt. Auch beim eigentlichen Festplattenkäfig muss abermals zum Schraubendreher gegriffen werden. Der auf etwa halber Gehäusehöhe verbaute Käfig beinhaltet zwei Schächte, von denen im Auslieferungszustand jedoch lediglich einer bestückt ist. Je Schlitten können entweder zwei 2,5″- oder ein 3,5″-Laufwerk verstaut werden. Der Preis für einen zusätzlichen Schlitten belaufen sich auf etwa 8 Euro. Zum Einsetzen und Entnehmen der Festplatten muss der Schlitten und somit auch der gesamte Käfig zwingend entnommen werden.

Das Kabelmanagement gestaltet sich schlicht. Zwar bietet das be quiet! Light Base 900 FX eine Vielzahl von Halteösen und einige Klettbänder, doch mehr auch nicht. Kanäle oder Halteclips wie beispielsweise im Fractal Design Meshify 3 (XL) (Test) gibt es nicht. Aufgrund des überaus reichhaltigen Platzangebotes auch hinter dem Mainboard-Träger kommt es jedoch zu keinerlei Probleme beim Verlegen der Kabel.

Als Besonderheit bietet das Light Base 900 im Fond gleich zwei RGB- und Lüftersteuerungen. In Summe können bis zu 24 Lüfter und RGB-Elemente angesteuert werden. Die Lage in Boden und Deckel ist dabei sinnig gewählt.

Beim Einbau wird’s kurz

Der generelle Hardware-Einbau gelingt ohne Probleme. Alle Bauteile lassen sich aufgrund der üppigen Platzverhältnisse sowohl in der Hauptkammer als auch im Fond mühelos verbauen. Die Kabel lassen sich leicht durchführen und das sporadische Kabelmanagement genügt auch. Die finale Inbetriebnahme des Systems scheitert im Test jedoch beinahe an einem zu kurzen Power-SW-Kabel.

Die Länge genügt nicht einmal bei direkter Verlegung quer durch die hintere Kammer, sodass eine Verlängerung angebracht werden musste. Damit das Kabel nicht so unschön Querbeet verlegt werden muss, sondern aufgeräumt vom mittleren Kabelstrang am Boden entlang, sollte die Verlängerung ab etwa 20 cm messen.

Zusammengefasst kann das Light Base qualitativ an die sehr guten äußeren Punkte anknüpfen, muss jedoch gleich mehrere kleine Abzüge in der B-Note hinnehmen. Insbesondere der Komfort leidet an manchen Punkten.

Nutzer sollten zudem das Gewicht des Gehäuses beachten. Mit rund 17 kg ist das Light Base 900 FX bereits im leeren Zustand kein Leichtgewicht, was zwingend bei der Wahl des Aufstellungsortes bedacht werden sollte. Ein großes Gehäuse nimmt ebenso eine große Standfläche ein, sodass es unmittelbar auf dem Schreibtisch gegebenenfalls schnell eng werden könnte.

Belüftungsoptionen

Bei den möglichen Lüfteroptionen trumpft das Light Base 900 (FX) auf. Dabei sind es weniger die zehn möglichen 140-mm-Lüfter, sondern viel mehr die Option gleich bis zu zwei 420-mm-Radiatoren in Deckel und Boden zu verbauen. Höhenbeschränkungen sind real nicht wirklich vorhanden. Mainboard-Anschlüsse kollidieren im Bodenbereich nicht mit einem etwaigen Radiatorgespann. Einzig bei einer vertikal montieren Grafikkarte muss mit etwa 44 mm auf die Höhe geachtet werden. Im oberen Bereich sind es 63 mm bis das Gespann am Mainboard und dessen Kühlkörper anschlägt.

Ab Werk mit Reverse-Lüfern

Positiv hervorzuheben ist auch, dass be quiet! bei den mitgelieferten Lüftern in Light-Base-Serie (FX- und DX-Modelle) mitdenkt und direkt so genannte Reverse-Lüfter verbaut. Wenn auch nur optisch, machen die umgekehrten Lüfter an der rechten Seitenwand ungemein viel her.

Würde man mit herkömmlichen Lüftern beim Blick in die Hardware-Kammer direkt auf die Lüfternabe und deren Haltestrebe schauen, ist dies bei den verbauten Reverse-Lüftern nicht der Fall, sodass der Nutzer den ordentlichen Nabendeckel sieht. Im vorliegenden Light Base 900 FX sind drei Light Wings Reversed verbaut. Gegenüber den herkömmlichen Light-Wings-Modellen gehen mit der schönen Optik jedoch auch Leistungseinbußen einher.

Trotz einer geringeren maximalen Drehzahl agieren die Reverse-Lüfter lauter als ihre Brüder. Zugleich sinkt einhergehend der maximale Airflow.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Apps & Mobile Entwicklung

CB-Funk-Podcast #137: Live vom Snapdragon Summit auf Hawaii

Einmal im Jahr lädt Qualcomm nach Hawaii, um auf dem Snapdragon Summit über die eigenen Smartphone-SoCs und neuerdings auch Arm-Notebook-Chips zu sprechen. Für ComputerBase ist auch dieses Jahr Nicolas vor Ort und hat mit Jan aus gut 12.000 km Entfernung analysiert, was es vor Ort zu sehen gab.

Wer wissen will, was es mit Snapdragon 8 Elite Gen 5 und Snapdragon X2 Elite (Extreme) sowie dem gemeinsamen Nenner „Oryon 3“ auf sich hat, ist in dieser Episode genau richtig aufgehoben. Viel Spaß beim Zuhören!

CB-Funk bei Spotify, Apple, Google und Deezer

CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem in den Podcast-Apps eurer Wahl hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music* und Deezer.

An dieser Stelle folgt der obligatorische Hinweis: In die meisten Podcast-Player lässt sich CB-Funk bereits via RSS einbinden. Die entsprechende URL lautet: https://computerbase.podigee.io/feed/mp3.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Apps & Mobile Entwicklung

WhatsApp aktiviert neue Gedächtnis-Funktion: Hier ist sie versteckt

Seit Jahren erweitert WhatsApp sein Funktionsarsenal – oft mit Detailverbesserungen, selten mit echten Revolutionen. Doch nun schaltet der Messenger in Deutschland ein Feature frei, das im Alltag tatsächlich Gewicht haben dürfte.

Hier versteckt sich die neue WhatsApp-Funktion

Als WhatsApp 2010 nach Deutschland kam, war der Reiz simpel: kostenlose Nachrichten statt teurer SMS. Heute ist der Messenger mehr Plattform als App – er ersetzt längst nicht nur Kurznachrichten, sondern auch Telefonate, Gruppenorganisation oder Dateiversand. Doch mit wachsendem Funktionsumfang wurde WhatsApp auch komplexer. Vieles versteckt sich tief im Menü, manches geht im Alltag unter. Umso bemerkenswerter ist ein Feature, das wirklich sofort ins Auge fällt: Erinnerungen an einzelne Nachrichten.

→ WhatsApp: Neue Gratis-Funktion zeigt, wie Ihr in 30 Jahren ausseht

Das Prinzip ist elegant: Tippt man eine Nachricht länger an, öffnet sich wie gewohnt die Aktionsliste – weiterleiten, kopieren, fixieren. Neu hinzugekommen ist der Punkt „Erinnern“. Ein Fingertipp genügt, und man kann sich den Inhalt der Nachricht als Push-Benachrichtigung zurückrufen lassen. Zur Auswahl stehen feste Intervalle – zwei, acht oder 24 Stunden – oder eine individuelle Zeitangabe. Wird die Erinnerung fällig, erscheint sie mit Nachrichtenvorschau und einem kleinen Glockensymbol auf dem Sperrbildschirm. Eine Art persönlicher Reminder-Service – direkt aus dem Chat heraus.

Warum dieses Feature eines der beliebtesten werden dürfte

Im Unterschied zu vielen kosmetischen Updates hat diese Funktion das Potenzial, sich in den Alltag einzuschreiben. Vergessene To-dos, übersehene Adressen, kleine Absprachen – alles kann man künftig aus der App heraus verlässlich festhalten, ohne zu externen Tools wie Kalender oder Notizen springen zu müssen. Besonders in Gruppenchats, wo Informationen schnell im Strom verschwinden, dürfte das Feature zum Rettungsanker werden.

→ WhatsApp mit blauem Kreis: Wie löscht man die Meta AI aus der Chat-Übersicht?

Noch ist die Funktion nicht für alle sichtbar. Zuerst profitieren iPhone-Nutzer, Android folgt in den kommenden Wochen. Wer die Erinnerungsoption also noch nicht findet, braucht Geduld – oder ein aktuelles iOS-Gerät.

Apps & Mobile Entwicklung

Humble Bundle: Neues Bundle lässt Spieler ums Überleben kämpfen

Humble Bundle hat ein neues Games-Bundle veröffentlicht, es trägt den Titel „Lone Survivor“ und beinhaltet neun Spiele aus dem Survival-Genre. Dank unterschiedlicher Akzentsetzung ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Breites Spektrum an Spielwelten und Settings

Das neue Bundle vereint bekannte mit weniger bekannten Titeln.

Zu den bekanntesten Titeln im neuen Bundle dürften das „sehr positiv“ bewertete MMO „Conan Exiles“, sowie das ebenfalls gut bewertete Zombiespiel „State of Decay 2“ gehören, letzteres in der Juggernaut Edition, inklusive sämtlicher Erweiterungen. Ein weiterer Bekannter ist „Chernobylite“ in der Premium Edition, aus dem Jahr 2021, ebenfalls mit allen Erweiterungen.

Aus den restlichen Titeln sticht das Spiel „Forager“ besonders hervor. Ein 2D-Titel, der Anleihen bei Stardew Valley, Terraria und den alten Zelda-Ablegern nimmt. Mit 91 Prozent Zustimmung ist es das am besten bewertete Spiel im Bundle.

Vom Setting her verdient „Duckside“ noch eine Erwähnung. Es handelt sich bei diesem Spiel um ein klassisches Survivalspiel mit Basenbau und Crafting, allerdings schlüpfen die Spieler in die Körper von Enten, statt Menschen.

„Starsand“ bietet ein Wüsten-Setting mit riesiger Karte, inklusive Sandwürmer (Dune lässt grüßen). Das Spiel „Breathedge“ versetzt den Spieler wiederum in den Weltraum, wo ein Raumschiffwrack erkundet und eine Verschwörung aufgedeckt werden will – inklusive unsterblichem Huhn. Im ersten Quartal 2026 soll Breathedge 2 erscheinen. „Above Snakes“ ist ein klassisches Einzelspieler-Survivalspiel im Wilden Westen, in dem die Spielwelt nach eigenen Vorstellungen aufgebaut werden kann.

Abschließend bietet „Force of Nature 2“ ein Fantasy-Setting, das auch im Online-Koop mit Freunden erkundet werden kann. Der Hersteller bezeichnet das Spiel als einen Mix aus „Survival, Sandbox, Action, Abenteuer, RPG, Strategie und Rohstoff-Management.“

Im Folgenden die komplette Liste aller neun Titel mit der jeweiliger Bewertung auf Steam:

- Conan Exiles – 78 Prozent

- Chernobylite Premium Edition – 83 Prozent

- Forager – 91 Prozent

- Duckside – 74 Prozent

- Starsand – 75 Prozent

- Breathedge – 85 Prozent

- Above Snakes – 76 Prozent

- Force of Nature 2: Ghost Keeper – 85 Prozent

- State of Decay 2: Juggernaut Edition – 80 Prozent

Spielen und Gutes tun

Wie immer bei Humble Bundle wird mit einem Teil der Erlöse eine Organisation unterstützt, die sich für das Gemeinwohl einsetzt oder auch die Forschung an Krankheiten vorantreibt. Beim „Lone Survivor“-Bundle wird die Organisation „Team Rubicon“ unterstützt, die zum einen Veteranen eine neue Aufgabe bietet und zum anderen humanitäre Hilfe nach Katastrophen und Krisen leistet.

Preis und Verfügbarkeit

Das „Lone Survivor“-Bundle gibt es in zwei Ausbaustufen. Für 7,09 Euro gibt es Breathedge, Above Snakes und Force of Nature 2, sowie State of Decay 2. Für 12,16 Euro erhält man dann alle neun Titel. Das volle Bundle hat auf Steam einen Wert von 209,25 Euro.

Das Bundle ist noch 20 Tage lang verfügbar, bis zum 16. Oktober.

Humble weist darauf hin, dass Forager und State of Decay 2 bis zum 15. April 2026, die restlichen Titel bis zum 15. Oktober 2026 eingelöst werden müssen.

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier