Apps & Mobile Entwicklung

Benchmarks Linux vs. Windows 11 auf Radeon & GeForce

Windows ist nach wie vor die mit Abstand größte Gaming-Plattform, Windows-Spiele auf Linux auszuführen funktioniert aber immer besser. Doch wie viel Leistung kostet das? ComputerBase hat sich im Test die Gaming-Performance von Linux auf einer GeForce- und einer Radeon-Grafikkarte angesehen und diese mit Windows 11 verglichen.

Windows-Spiele unter Linux spielen

In den letzten Jahren hat sich Linux immer weiter verbessert, was die Kompatibilität zu Windows-Spielen angeht. Denn dank Projekten wie Wine, DXVK oder VKD3D und deren Bündelung durch Valve und CodeWeavers in Proton für Steam (Linux) laufen die meisten auf Steam verfügbaren Windows-Spiele tatsächlich auch auf Linux problemlos. Wie schnell, klärt dieser Test mit Benchmarks auf einer Radeon RX 9070 XT und einer GeForce RTX 5070 Ti.

Auch Windows-Spiele, die nicht auf Steam erschienen sind, lassen sich über Wine und Co. oder über den Umweg über Steam fit machen – das ist dann allerdings nicht ganz so einfach. Denn bei Steam reicht es aus den Linux-Client zu installieren und ein Windows-Spiel zu starten.

Eine Diskussion über die Erfahrungen und Ergebnisse haben Wolfgang und Jan auch in der aktuellen Episode des ComputerBase-Podcasts CB-Funk geführt:

Anti-Cheat-Mechanismen sind ein Problem

Ein Aspekt, der das Ausführen eines Windows-Spiels unter Linux verhindern kann, ist ein Anti-Cheat-Mechanismus. Das gilt nicht für alle Spiele, denn der Hersteller kann den Schutz kompatibel zu Linux gestalten. Aber oft entscheiden sich Publisher dagegen, weil sie fürchten, ansonsten eine Hintertür zu schaffen. F1 25 von EA, das eigentlich mit getestet werden sollte, läuft beispielsweise nicht. Dasselbe gilt seit 2024 auch für League of Legends.

Die meisten Steam-Spiele laufen hingegen unter Linux. Wie gut welche Spiele laufen, darüber klärt Steam selbst, aber auch die ProtonDB auf. Handfeste Aussagen zur Performance Windows vs. Linux gibt es dort aber nicht.

Dieser Artikel soll die Lücke schließen. Ein aktuelles Linux muss sich beweisen und in 21 Spielen gegen Windows 11 stellen. Die Benchmarks werden dabei mit zwei verschiedenen Grafikkarten-Herstellern, der GeForce RTX 5070 Ti und der Radeon RX 9070 XT durchgeführt, sodass etwaige Unterschiede zwischen einer Nvidia- und einer AMD-Grafikkarte bzw. den Treibern sofort sichtbar werden. Alle Tests werden in den Auflösungen WQHD sowie Ultra HD durchgeführt.

Die Distribution im Test: Arch Linux (EndeavourOS)

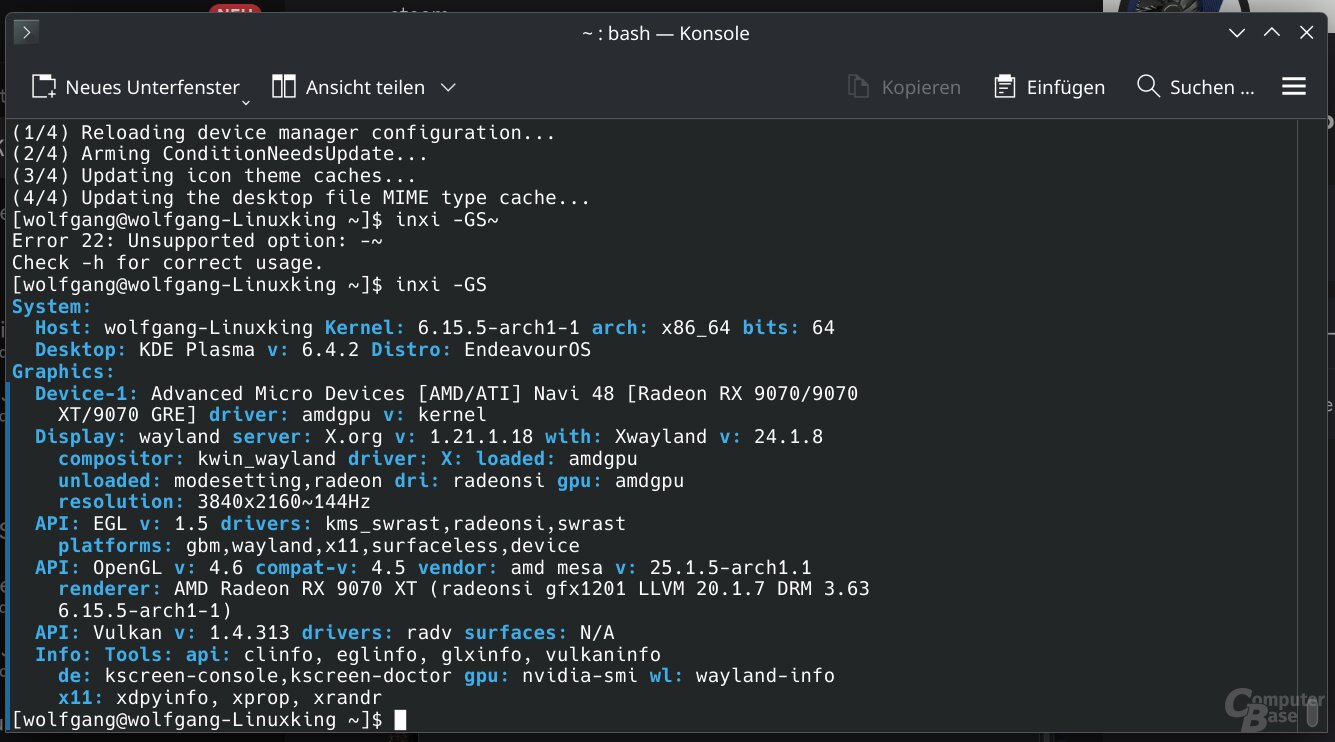

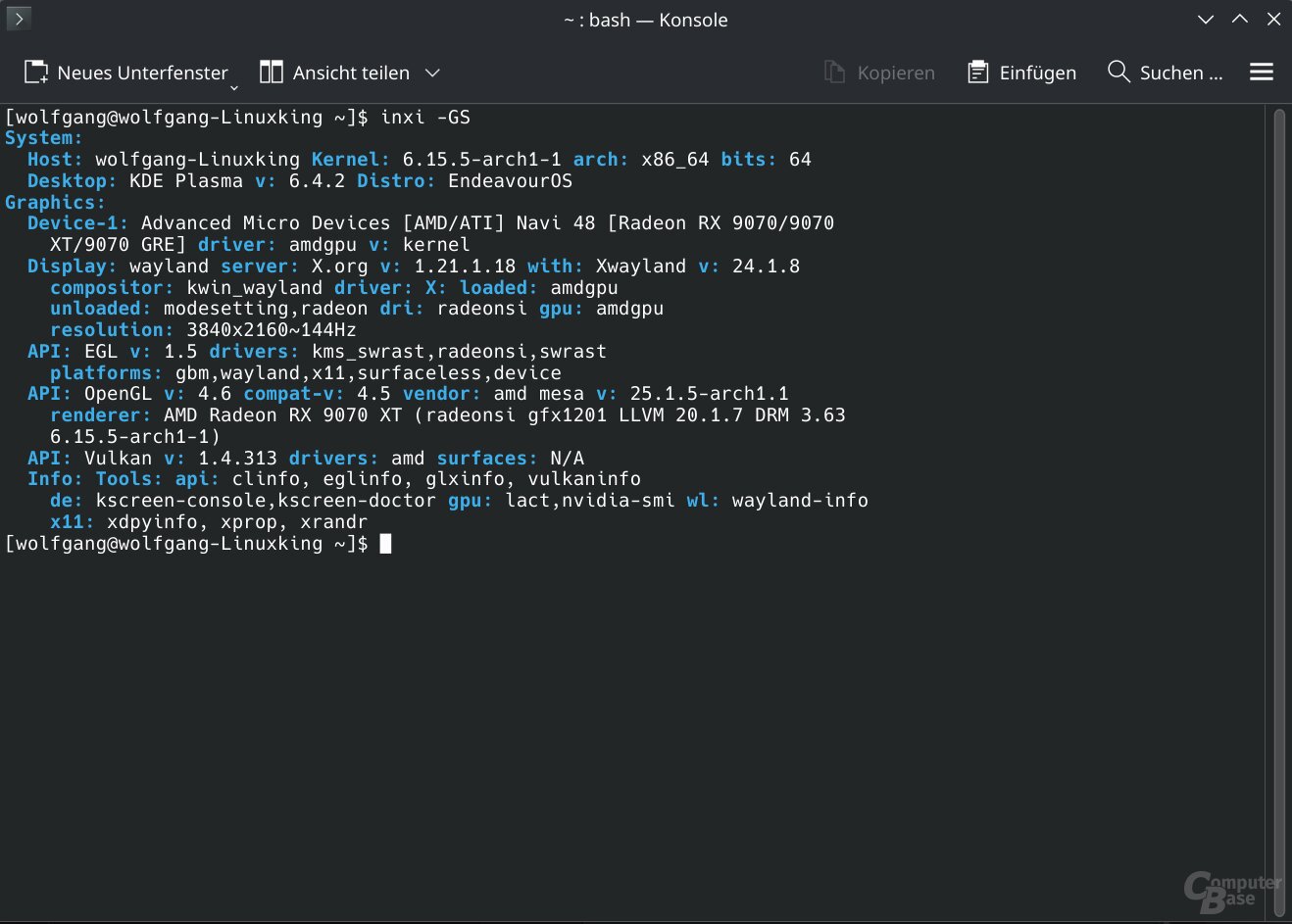

Als Distribution ist die Wahl auf EndeavourOS gefallen, das Arch Linux als Technik-Plattform nutzt und mit dem KDE-Plasma-Desktop als Oberfläche daherkommt. Bei Arch Linux handelt es sich um eine Variante, die auf das Konzept der „maximalen Schlankheit“ setzt, während EndeavourOS das Konzept zwar weiterführt, dem Ganzen aber etwas Komfort beimischt. Der Vorteil des minimalistischen Ansatzes ist, dass die Programmversionen frühzeitig aktualisiert werden und damit immer dem Stand der Dinge entsprechen. Jedoch handelt es sich nicht unbedingt um eine Kombination, die immer selbsterklärend ist, Linux-Anfänger sollten sich lieber nach einer anderen Distribution umsehen. Der Linux-Kernel im Test liegt in der Version 6.15.5-arch1-1 vor.

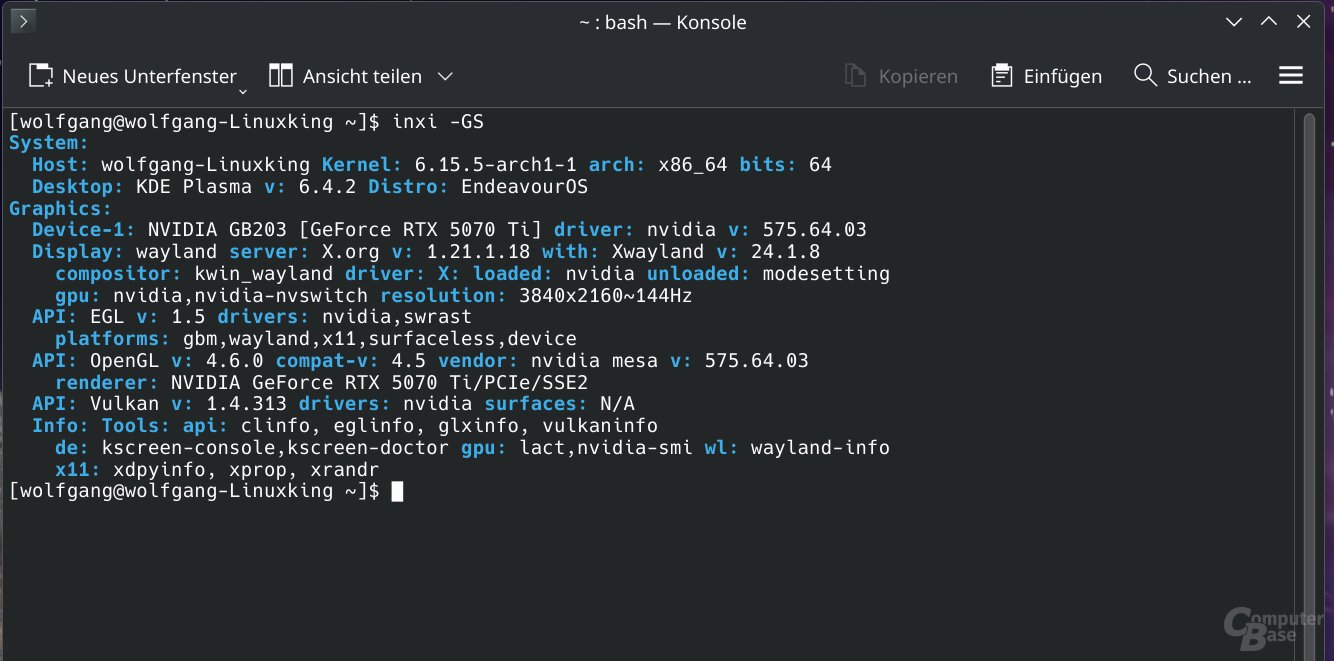

Die Grafikkarten im Test

Als Grafikkarten kommen die GeForce RTX 5070 Ti und die Radeon RX 9070 XT zum Einsatz. Da unter Linux nicht die von Windows gewohnten Tools und teils auch Treibermenüs zur Verfügung stehen, verzichtet die Redaktion dieses Mal darauf, die eingesetzten Custom-Designs auf das Referenzniveau von Nvidia und AMD herunterzutakten. Denn unter den gegebenen Möglichkeiten ist es nicht gesichert, dass sich Linux und Windows diesbezüglich gleich verhalten.

Entsprechend arbeiten die von Haus aus übertakteten Grafikkarten etwas schneller als gewöhnlich. Im Test wird die MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC (Test) sowie die Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure (Test) eingesetzt, beide sind geringfügig übertaktet. Mehr als 1 bis 2 Prozent zusätzliche Leistung erbringen diese jedoch nicht. Dennoch hat die Redaktion auch die Windows-Benchmarks entsprechend erneuert, damit die Ergebnisse 1:1 zusammenpassen.

Die Treiber im Test

Bei den Treibern ist es kompliziert: Denn ComputerBase testet die Radeon-Performance mit gleich zwei verschiedenen Treibern – die von verschiedenen Entwicklern kommen. Zum einen handelt es sich um RADV (25.1.5-arch1.1). Dies ist ein „Userspace Treiber“, der nicht von AMD kommt, aber Code von AMD enthält und Teil des Open-Source-Mesa-Pakets ist. Dieser soll erfahrungsgemäß eine bessere Performance aufweisen als der eigentliche AMD-Treiber.

AMD selbst bietet auch einen Treiber an, der in Spielen oft jedoch langsamer sein soll – zumindest in Rasterizer-Titeln. Bei Raytracing wird diesem eine bessere Leistung nachgesagt. Ob dies tatsächlich so ist, wird ComputerBase mit AMDvlk in der Version 2025.Q2.1-1 herausfinden.

Einfacher ist die Situation bei Nvidia, denn einen wirklichen Open-Source-Treiber gibt es (auch nach Jahren anhaltender Kritik der Linux-Community) nicht, die Hauptbestandteile des Treibers stammen nach wie vor komplett von Nvidia selbst. Und damit gibt es im Test auch nur einen Treiber, der auf die Versionsnummer 575.64.03 hört.

Unter Windows kommen die Treiberversionen GeForce 576.88 und Adrenalin 25.6.3 zum Einsatz.

Das Testsystem und die Spiele

Als Rechner dient das Grafikkarten-Testsystem, das unter anderem mit einem AMD Ryzen 7 9800X3D als CPU ausgestattet ist. Das komplette System ist bei den Linux- und den Windows-Benchmarks identisch, einzig die NVMes mit dem Betriebssystem wurden ausgetauscht.

Aus insgesamt 21 Spielen besteht der Testparcours, mit dabei sind aktuelle AAA-Spiele, ältere AAA-Titel, kleinere Spiele sind vertreten und dasselbe gilt auch für einen Multiplayer-Klassiker. Als Auflösungen werden WQHD sowie Ultra HD genutzt, die Grafikdetails sind durchweg maximiert. Neben Rasterizer-Benchmarks wird, wenn vorhanden, auch Raytracing getestet.

Sämtliche Spiele werden, wenn verfügbar, mit Upsampling getestet. Die GeForce RTX 5070 Ti arbeitet mit DLSS 3 SR Quality, wenn im Spiel nativ integriert, kommt alternativ DLSS 4 SR Quality zum Einsatz. Die Radeon RX 9070 XT arbeitet dagegen durchweg mit FSR 3 Quality, was vor allem DLSS 4 Quality qualitativ weit unterlegen ist. Das ebenbürtige FSR 4 steht aktuell unter Linux jedoch nicht zur Verfügung und ist entsprechend keine Alternative. Deshalb ist zu bedenken, dass die Bildqualität auf der Nvidia-Grafikkarte sichtbar besser ist, was für den direkten Linux-Windows-Vergleich aber keine Rolle spielt – schon aber, wenn die GeForce-Leistung direkt mit der der Radeon verglichen wird, das gibt es zu bedenken!

Probleme beim Spielen von Windows-Spielen unter Linux

Die gute Nachricht: Der ohne einen Blick in Kompatibilitätsdatenbanken gewählte Testparcours läuft gut. ComputerBase hat insgesamt 23 Titel ausprobiert, von denen 20 absolut problemlos laufen.

Probleme mit Spielen

Eines zeigt leichte Grafik-Probleme (die laut Community auch unter Windows auftreten können), zwei laufen (zuerst) nicht.

- Überhaupt nicht läuft F1 25. Das liegt an der EA-eigenen Anti-Cheat-Software, die nicht lauffähig unter Linux ist.

- The Alters startete zwar normal, stürzte aber entweder bereits im Hauptmenü, spätestens jedoch nach wenigen Sekunden beim eigentlichen Spielgeschehen ab. ProtonDB nennt das Problem: Im Fenstermodus will es nicht.

Hinzu kommen Grafikfehler auf einer Nvidia-Grafikkarte in Spider-Man 2, dort flimmern die Baumschatten sichtbar. Indiana Jones und der große Kreis arbeitet ebenso nicht fehlerfrei, wobei die Probleme sowohl AMD- als auch Nvidia-Grafikarten betreffen. An sich funktioniert das Spiel zwar normal. Doch manchmal startet das Spiel einfach nicht, stürzt im Hauptmenü ab oder eben im Spiel selbst. Manchmal gibt es aber auch keine Probleme, das ist immer ein wenig eine Überraschungstüte.

Nvidia Reflext geht, AMD Anti-Lag 2 nicht

Alle Grafik-Features, die in einem Spiel integriert sind, funktionieren eigentlich auch unter Linux. Sei es Raytracing, DLSS oder FSR. Was jedoch nicht funktioniert, ist AMD Anti-Lag 2, die Option ist in Spiele ausgegraut und steht nicht zur Verfügung. Das Feature wird vermutlich in einem der kommenden Mesa-Updates Einzug in Linux erhalten. Besser schaut es dagegen bei Nvidia Reflex aus, das in allen Titeln einwandfrei funktioniert.

Der Energiesparmodus will nicht so richtig

Auch der Energiesparmodus verhält sich auf dem Testsetup unter Linux zickig. Auf der Radeon RX 9070 XT will er nur ab und zu funktionieren. Anstatt der gewünschten 10 Watt liegen oft aber auch 20 Watt, teilweise auch 40 bis 50 Watt an, ohne dass auf dem Windows-Desktop irgend etwas passiert. Warum der Idle-Modus so „hibbelig“ ist, ist unklar, doch gibt es so ein Verhalten von Zeit zu Zeit auch unter Windows.

Die GeForce RTX 5070 Ti reagiert etwas gleichmäßiger, benötigt aber ebenso zu viel Energie. Rund 33 Watt meldet die Telemetrie und dies fluktuiert auch nicht großartig. Mal sind es ein paar wenige Watt mehr, mal weniger, größere Unterschiede finden sich aber weder nach oben, noch nach unten.

Keine „Windows-Benchmark-Tools“

Was die klassischen Hardware- sowie Benchmark-Tools angeht, herrscht unter Linux Flaute. Das, was man unter Windows gewohnt ist, funktioniert unter Linux nicht, so zum Beispiel MSI Afterburner oder CapFrameX. Auf einer Radeon fehlt sogar das gesamte Treibermenü. Das hat zur Folge, dass potenziell eine ganze Menge Dritt-Software installiert werden muss.

Das fehlende Treibermenü hat eine weitere schwerwiegende Folge: Dass es aktuell kein FSR 4 unter Linux gibt (denn dafür benötigt es das Treibermenü). FSR-4-Kompatibilität wird derzeit von der Community über Mesa zur Verfügung gestellt – regulär allerdings erst mit dem kommenden Release Mesa 25.2 und somit bisweilen nur mit der nicht finalen Mesa-Git-Version.

Zumindest die der Redaktion bekannten Software-Alternativen bieten weder den Funktionsumfang, noch die Qualität der Windows-Tools. Mit Hilfe von „Linux GPU Control Application“ (LACT) lassen sich die Grafikkarten zum Beispiel ordentlich übertakten und protokollieren, doch ist dies eben nur ein Teil von dem, was die Windows- beziehungsweise Treiber-Tools ermöglichen.

Als Benchmark-Software dient MangoHUD mit Goverlay als grafische Oberfläche, wo sich durchaus einiges einstellen lässt, Funktionen aber auch Bugs aufweisen und nicht funktionieren. Wichtig ist, dass die Zählweise der Frames völlig anders als unter Windows funktioniert und zumindest mit MangoHUD deutlich ungenauer ist.

Denn während die Benchmark-Tools unter Windows zum Beispiel durchweg jeden einzelnen Frame erfassen, macht dies zumindest MangoHUD nicht. Stattdessen wird nur alle x Millisekunden (konfigurierbar) die Informationen abgefragt, was weniger genau ist und auch mehr Hardware-Ressourcen fordert. Das Frame-genaue Protokollieren unter Windows kostet weniger CPU-Zeit als das Protokollieren alle 10 Millisekunden unter Linux, obwohl ersteres genauer ist. Die Performancekosten sind zwar gering, aber auch mit einer schnellen CPU messbar. Das gilt auch für diesen Artikel: Je nach Spiel gehen zwischen 0 bis 2 Prozent an FPS durch die Benchmark-Protokollierung unter Linux verloren.

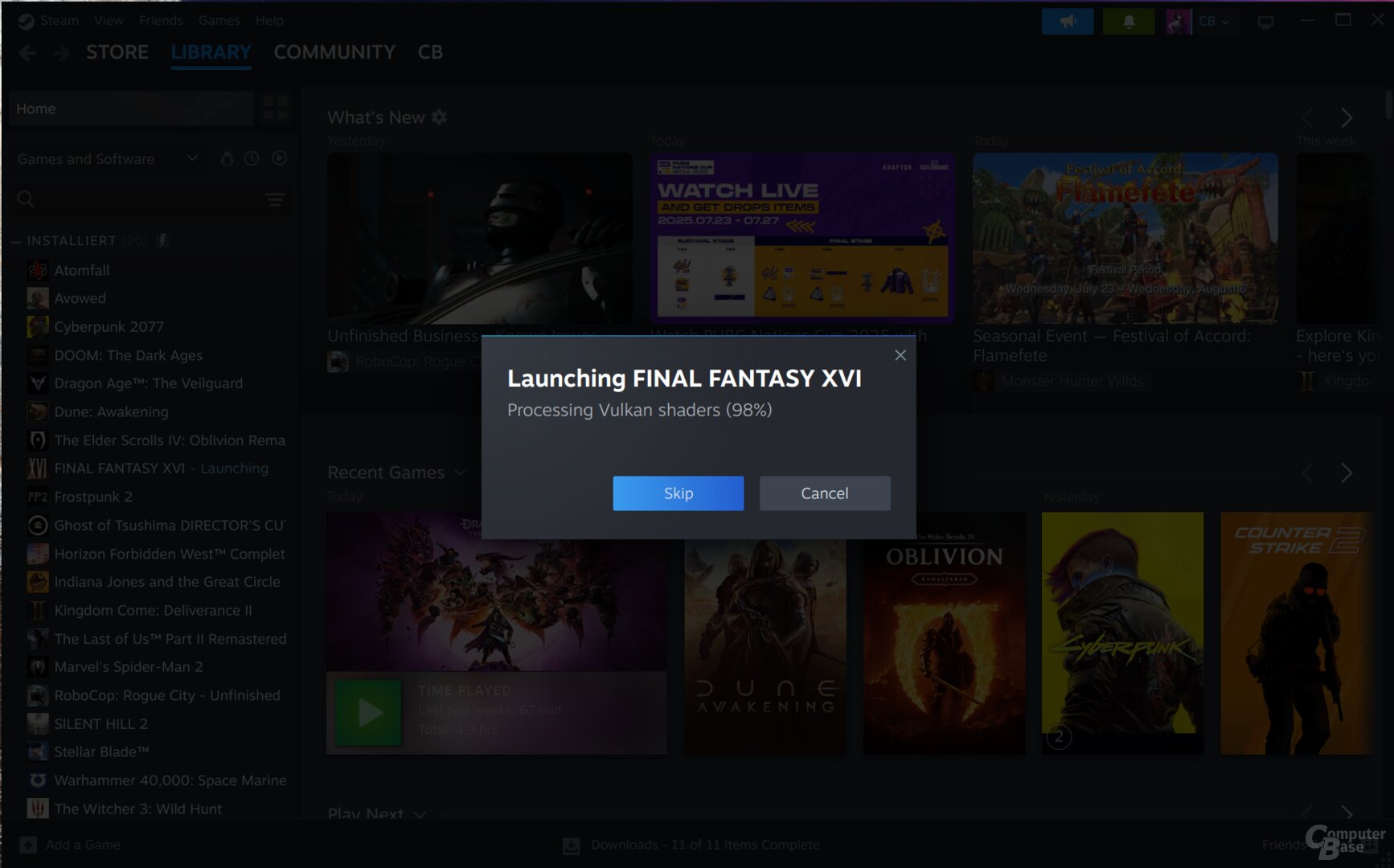

Es werden viele (ganz viele) Shader kompiliert

Shader vorab zu kompilieren, ist in Spielen mittlerweile ganz normal. Auch via Steam für Linux wird dies gemacht, in diesem Fall aber initiiert auch über Proton. Das von Windows bekannte Kompilieren in Spielen fällt dann weg oder kürzer aus, das Prozedere vor dem Start zieht sich aber. Wenn es gut läuft, ist es nach einer Minute erledigt, der Vorgang kann aber auch schonmal 20 Minuten dauern. Man kann in Steam auch auswählen, dass darauf verzichtet wird – laut Community sogar weitestgehend problemlos. Für den Test wurde das aber nicht gemacht, um jedweden Einfluss auf die Benchmarks auszuschließen.

Apps & Mobile Entwicklung

Das ist der beste Saugroboter mit Wischfunktion

Welcher Saugroboter mit Wischfunktion ist der beste? Noch vor Kurzem galt Roborock als uneinholbarer Riese der Branche. Mittlerweile sind Hersteller wie Dreame, Ecovacs und Narwal auf dem gleichen Niveau, wenn nicht bereits besser. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welcher Saugroboter der Testsieger ist und welche Modelle die besten Alternativen sind.

Die besten Saugroboter mit Wischfunktion im Vergleich

Inhaltsverzeichnis:

Die besten Saugroboter mit Wischfunktion im Test

Testsieger: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ist der beste Saugroboter mit Wischfunktion. Er hat die höchste Saugkraft aller Modelle auf dem Markt und setzt bei der Nassreinigung auf eine Wischwalze. Sowohl die Saug- als auch die Wischleistung sind auf einem unschlagbaren Niveau. Für Haushalte mit vielen Teppichen praktisch: Eine Schutzabdeckung trennt Eure Teppiche von der Wischausrüstung, wenn Teppiche befahren werden.

Ausführlicher Testbericht des Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Für die Eckenreinigung hat der Sauger eine ausfahrbare Seitenbürste und eine schwenkbare Wischwalze. Die Wartung und Reinigung erfolgt in der Servicestation. Alles in allem hat der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete keine Schwächen. Er ist bei Amazon erhältlich* und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.499 Euro.

Pro

- Grandiose Saugleistung

- Makelloses Wischergebnis

- Fehlerfreie Navigation

- Funktionsreiche Station für die Wartung

- Riesiger Lieferumfang

Zum Testbericht

Beste Testsieger-Alternative: Dreame X50 Ultra Complete

Der Dreame X50 Ultra Complete ist die beste Testsieger-Alternative. In ihm stecken eine Saugkraft von 20.000 Pa, eine ausfahrbare Seitenbürste und ein Wischmopp, der ebenfalls ausschwenkt. Kunden erhalten einen Saug- und Wischroboter mit klasse Wischleistung, einer Top-Navigation und Hinderniserkennung und einem absenkbaren LiDAR-Turm. Kein Scherz, der X50 Ultra fährt den Navigationsturm herunter, damit er unter mehr Möbeln putzen kann.

Ausführlicher Testbericht des Dreame X50 Ultra Complete

Außerdem verbaut Dreame (Bestenliste) Zusatzräder, damit das Gerät 6 cm hohe Hindernisse überwinden kann. Gekrönt wird das Gesamtpaket von der All-in-One-Dockingstation, die den Roboter wartungsarm macht. Das starke Gesamtpaket hat dementsprechend seinen Preis. Den Dreame X50 Ultra Complete könnt Ihr mittlerweile für unter 1.000 Euro kaufen*. Zum Marktstart lag der Preis noch bei 1.499 Euro.

Pro

- Astreine Saugleistung

- Beste Wischleistung unter Saugrobotern

- Makellose Navigation und Hinderniserkennung

- Multifunktionsstation macht Roboter wartungsarm

- Gute Akkulaufzeit

- Fährt den LiDAR-Turm herunter, um die Höhe zu minimieren

- Zusatzräder verbaut, um Hindernisse zu überwinden

Contra

- Trotz absenkbarem Turm keine „echten“ Höhenvorteile gegenüber dem X40 Ultra

Zum Testbericht

Beste Wischfunktion: Narwal Flow

Wer vor allem Wert auf die Wischfunktion legt, ist beim Narwal Flow an der richtigen Stelle. Der Hersteller setzt auf einen Rollwischer, der im Alltag für ein fabelhaftes Wischergebnis sorgt. Auch in Sachen Saugleistung und Navigation befindet sich der Narwal-Saugroboter auf solidem Niveau.

Ausführlicher Testbericht des Narwal Flow

Auch der Flow hat eine Station mit zahlreichen Wartungsfunktionen. Sie spült die Wischwalze durch und trocknet sie anschließend mit Heißluft. Zusätzlich gibt es eine Absaugfunktion. Der Narwal Flow ist bei Amazon für eine unverbindliche Kaufempfehlung von 1.299 Euro zu haben*.

Pro

- Sagenhafte Saugleistung

- Top-Nassreinigung dank Wischwalze

- Wartungsarmer Roboter

- Logische App-Struktur

Contra

- Recht hoher Roboter

- Keine Matter-Kompatibilität

- Keine ausfahrbare Seitenbürste

Zum Testbericht

Beste Wahl für Tierhaare: Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone

Sucht Ihr primär nach einem Saugroboter, der keine Probleme beim Aufsaugen von Haaren hat, empfehlen wir den Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone. Der Hersteller verbaut eine spezielle Hauptbürste, in der sich keine Haare verheddern. Auch die Nassreinigung beherrscht das Modell. Grund dafür ist die vorhandene Wischwalze, die in Ecken nach außen fährt.

Ausführlicher Testbericht des Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone

Hinzu kommt eine Basisstation, die den Saugroboter wartungsarm macht. Besonders ist, dass Ecovacs auf ein beutelloses Design setzt. Heißt für Euch: keine Staubbeutel, die Ihr nachkaufen müsst. Der Ecovacs-Saugroboter ist bereits im Handel erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.299 Euro*.

Preistipp: Tapo RV30 Max Plus

Wer nach einem günstigen Saugroboter mit Absaugstation sucht, wird mit dem Tapo RV30 Max Plus seine Freude haben. Der Staubsaugerroboter hat eine Saugkraft von 5.300 Pa und saugt solide. Dabei hat er nur minimale Probleme mit Haaren. Der Hersteller verbaut eine Wischplatte, die optional entfernt werden kann, wenn das Modell ausschließlich saugen soll.

Ausführlicher Testbericht des Tapo RV30 Max Plus

Hinzu kommt die Absaugstation, die einen Teil der Wartung des Saugroboters übernimmt. Überzeugend ist auch der App-Support der Tapo-App, die überraschend viele Funktionen für die 250 Euro teure Haushaltshilfe* bietet. Einziger Hauptkritikpunkt ist die Hinderniserkennung. Hier benötigt das Modell viel Hilfe. Räumt also Kabel zur Seite und legt dem Sauger so wenig neue Hindernisse wie möglich vor die Linse.

Pro

- Gute Saugleistung

- Wischleistung besser als erwartet

- Absaugstation mit dabei

- Umfangreiche App mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten

- Super Preis-Leistungs-Verhältnis

Contra

- Hinderniserkennung nicht optimal

Zum Testbericht

Besten Saugroboter finden: Das müsst Ihr vor dem Kauf wissen

Vor dem Kauf gibt es einige Dinge, auf die Ihr ein Auge werfen solltet. Denn: Der Saugroboter mit der höchsten Saugkraft auf dem Papier ist nicht gleichzeitig der beste Saugroboter auf dem Markt. Lasst uns also einen Blick darauf werfen, worauf es bei einem Saugroboter mit Wischfunktion wirklich ankommt.

Saugleistung: Saugkraft (Pa) auf dem Papier ist nur die halbe Miete

Kein Saugroboter saugt so gut wie ein herkömmlicher Staubsauger. Das ist alleine schon wegen der kompakten Bauweise der Roboter nicht möglich. Neben dem Motor und der gesamten Navigationstechnologie verbauen Hersteller noch einen Staub- und Wasserbehälter in den durchschnittlich 10 cm hohen Haushaltshelfern.

Betrachtet Saugroboter mehr als ein hilfreiches Extra. Auch wenn es sich um teils teure Abhilfen handelt, ist der Anstieg der verbauten Saugkraft in den vergangenen Jahren beachtlich. Um das zu verdeutlichen: Der Dreame X40 Ultra (Test), der über einen längeren Zeitraum 2024 unsere Bestenliste angeführt hat, hat eine Saugkraft von 12.000 Pa. Mittlerweile haben erste Geräte die 30.000-Pa-Marke geknackt.

Teppiche

Die Teppichreinigung ist für den Großteil der Modelle ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Besonders leichte Kurzflorteppiche sind für Saugroboter nicht geeignet. Vor allem das Befahren dieser Teppiche stellt die größte Herausforderung dar. Hier ziehen die Roboter leichte Teppiche so lange mit, bis sie sich darin festfahren. Das Saugergebnis ist in der Regel etwas schwächer als das Resultat auf Parkett und Fliesen.

Wischfunktion: Der Name ist Programm

Die Wischfunktion von Saugrobotern wird Jahr für Jahr immer ausgereifter. Der aktuelle Trend geht hin zu Wischwalzen. Die Art der Nassreinigung ist effizienter als das bei Wischmopps der Fall ist. Wie bei Wischpads, könnt Ihr für Rollwischer die Wasserdurchflussrate anpassen. Dann gibt es zahlreiche Geräte, die eine schwenkbare Wischausrüstung haben. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der schwenkbaren Seitenbürste: Es geht um die effizientere Eckenreinigung.

Größe der Staub- und Wasserbehälter im Roboter: Je größer, desto besser?

Lasst Euch hier nicht täuschen. Günstigere Geräte haben Staub- und Wasserbehälter mit einem teils deutlich größeren Fassungsvermögen als teure Roboter. Das hat einen ganz bestimmten Grund: Die günstigen Modelle haben nur eine Ladestation und keine Servicestation mit Absaugfunktion oder Reinigungsfunktionen. Um das Fehlen einer funktionsreichen Station zu kaschieren, verbauen Hersteller deshalb größere Staub- und Wasserbehälter in den Putzrobotern.

Navigation und Hinderniserkennung: Saugroboter singen davon „LiDAR“

Bei der Navigation ist die LiDAR- oder mit anderen Worten Lasernavigation zum Standard geworden. LiDAR steht für „Light Detection and Ranging“. Der Saugroboter nutzt bei dieser Art der Navigation Laserstrahlen zur Entfernungsmessung. LiDAR ist die genaueste Form der Navigation und Raumvermessung – und das auch im Dunkeln.

Es gibt zahlreiche Saugroboter, die zusätzlich zur LiDAR-Navigation eine RGB-Kamera als Überwachungskamera-Funktion verbaut haben. So könnt Ihr im Urlaub immer auf dem Laufenden bleiben, wie brav Eure Katzen während Eurer Abwesenheit waren.

Funktionen der Basisstation: Absaugfunktion, Moppwäsche- und Trocknung

Die Basisstation ist mehr als die Ladestation des Saugroboters. Sie wäscht und trocknet die Wischausrüstung. Nicht zu vergessen ist die Absaugfunktion.

App-Support und smarte Funktionen: Macht den Saugroboter zu Eurem

Für jeden Saugroboter gibt es eine unterstützende Software in Form einer App. In der Software wählt Ihr zwischen der Saugkraft und der Wasserdurchflussrate. Bei teureren Modellen könnt Ihr einstellen, wie eng die Bahnen gefahren werden sollen.

Apps & Mobile Entwicklung

GeForce 581.29 WHQL: Game Ready für Borderlands 4 und Dying Light: The Beast

Der neue GeForce-Treiber in Version 581.29 WHQL ist Game Ready für Borderlands 4 und Dying Light: The Beast. Beide Titel können direkt zum Release mit DLSS 4 mit MFG und FG gespielt werden. Der Treiber behebt allerdings nur einen einzigen Bug und drei bekannte Probleme bleiben bestehen.

Optimiert für den Loot-Shooter

Mit Borderlands 4 erscheint am 11. September 2025 der bereits vierte Teil des Loot-Shooters vom Publisher 2K. Obwohl der Shooter auf die Unreal Engine 5 setzt, stach auf der Gamescom bei der Anspielsession kein Grafikhighlight hervor, einzig die Beleuchtung mithilfe von Software-Raytracing setzt neue Akzente beim unverkennbaren Comic-Grafikstil der Spielereihe. Der schnelle, bunte Shooter kann zum Release mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation oder DLSS Frame Generation sowie mit Nvidia Reflex gespielt werden, sofern im heimischen Computer eine entsprechende Nvidia-Grafikkarte verbaut ist.

Das zweite Spiel, das von Nvidia mit dem Game-Ready-Prädikat versehen wurde, ist Dying Light: The Beast. Auch das Action-Survival-Horror-Spiel kann mit DLSS 4 nebst Multi Frame Generation oder DLSS Frame Generation sowie DLSS Super Resolution gespielt werden. Für die Raytracing-Effekte gibt es DLSS Ray Reconstruction. Das Spiel von Techland erscheint nächste Woche am 19. September.

Dreimal so viele Bugs wie Bugfixes

Laut offiziellem Changelog des GeForce-Treibers 581.29 gibt es nur ein einziges gelöstes Problem, allerdings stehen diesem Bugfix gleich drei offene und bekannte Probleme gegenüber. Mit dem GeForce-Treiber der Version 581 soll die schlechte Performance in Marvel Rivals behoben worden sein. Probleme gibt es weiterhin mit dem verzerrten Text in Counter-Strike 2 und dem Lichtflackern in Like a Dragon: Infinite Wealth. Zudem kann Adobe Premiere Pro weiterhin einfrieren, wenn beim Exportieren Hardware-Encoding verwendet wird.

Liste der behobenen Fehler

- Marvel Rivals: Negative performance impact when using some 581.xx drivers

[5444816]

Liste der bekannten, noch nicht behobenen Fehler

- Counter-Strike 2: Text may appear slightly distorted when in-game resolution is lower

than the native resolution of the display [5278913]

RN-08399-581.29_v01 | 15Release 580 Driver for Windows, Version 581.29

- Adobe Premiere Pro: Some system configurations can freeze during export using

hardware encoding [5431822]

- Like a Dragon: Infinite Wealth: Light flickering after driver update on some system

configurations [5432356]

Downloads

-

3,7 Sterne

Nvidia App ermöglicht die automatische Optimierung von PC-Spielen und Updaten der Treiber.

- Version 11.0.5.245 Deutsch

- Version GeForce Experience 3.28.0.417 Deutsch

-

4,2 Sterne

Die GeForce-Treiber unterstützen sämtliche aktuellen Nvidia-Grafikkarten.

- Version 581.29 Deutsch

- Version 572.83 Deutsch

- +3 weitere

Apps & Mobile Entwicklung

Jetzt 800 Euro Rabatt sichern

Ein Balkonkraftwerk allein kann schon ordentlich dabei helfen, die Stromkosten zu senken. Wirklich genial wird das Ganze aber erst in Kombination mit einem passenden Speicher. Und genau so ein Komplettset, bestehend aus hochwertigen Solarmodulen und der Anker Solix Solarbank 3 Pro, gibt es hier jetzt mit über 800 Euro Rabatt.

Möglich macht den Deal unsere Kooperation mit Kleines Kraftwerk. Der deutsche Händler hat uns nämlich einen exklusiven Deal zukommen lassen, bei dem Ihr tatsächlich über 800 Euro günstiger an die Anker Solix 3 Pro Solarbank samt passenden Solarmodulen kommt. Enthalten sind hier neben der Powerstation vier Module, welche Ihr problemlos auf Eurem Balkon, an Eurer Fassade, in Eurem Garten oder auf Eurem Dach anbringen könnt.

Affiliate Angebot

Bis zu 2.250 Watt Leistung dank innovativer Technik

Im Paket enthalten sind vier bifaziale Full-Black Module mit jeweils 450 Watt Leistung, ausgestattet mit modernster TOPCon-Technologie. Das bedeutet, dass sie nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch über die Rückseite Sonnenenergie aufnehmen. Im Ergebnis steigert das den Wirkungsgrad um bis zu 30 Prozent gegenüber klassischen Modulen. Statt den rechnerischen 1.800 Watt erreicht Ihr so eine tatsächliche Leistung von bis zu 2.250 Watt.

Das Herzstück ist jedoch die Anker Solix 3 Solarbank: Sie speichert überschüssige Energie, die nicht sofort verbraucht wird, und macht sie Euch abends oder nachts verfügbar. Auf diese Weise nutzt Ihr Eure erzeugte Energie wirklich zu 100 Prozent. Mit einer Kapazität von 2,7 Kilowattstunden holt Ihr das Maximum aus Eurem Balkonkraftwerk heraus. Besonders praktisch: Die Solarbank arbeitet vollautomatisch, erkennt Überschüsse selbstständig und gibt die gespeicherte Energie dann ab, wenn sie gebraucht wird – etwa am Abend nach der Arbeit oder wenn Ihr die Stereoanlage ausreizen möchtet.

Ein weiterer Pluspunkt ist die modulare Bauweise: Die Anker Solix 3 lässt sich später durch zusätzliche Speichereinheiten auf bis zu 16,12 Kilowattstunden erweitern, falls Euer Energiebedarf steigt. Zudem ist die Batterie mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das vor Überladung, Kurzschluss oder Überhitzung schützt und so eine besonders lange Lebensdauer garantiert.

Auch beim Thema Bedienung zeigt sich die Solarbank modern: Über die Anker-App habt Ihr jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Daten – von der aktuellen Ladung über den Verbrauch bis hin zu detaillierten Statistiken zur Energieeinsparung. So behaltet Ihr die volle Kontrolle und könnt noch gezielter Strom sparen. Zusätzlich erhaltet Ihr kostenlos den Anker Smart Meter im Wert von 99 Euro. Dieser misst in Echtzeit Euren Stromverbrauch, analysiert Euer Nutzerverhalten und hilft Euch, die Energie optimal einzusetzen. In Kombination mit der Solix 3 könnt Ihr dadurch nicht nur mehr Geld sparen, sondern auch Euren Haushalt noch effizienter gestalten.

Auch die passende Halterung könnt Ihr direkt bei Kleines Kraftwerk erwerben: Statt 369 Euro zahlt Ihr aktuell nur 199 Euro. Gefertigt in Deutschland und statisch geprüft, könnt Ihr Euch auf höchste Sicherheit verlassen.

Affiliate Angebot

Balkonkraftwerk mit Speicher: Ganze 800 Euro sparen

Normalerweise kostet das Set „Quattro“ satte 2.159 Euro. Als treue nextpit-Leserinnen und -Leser profitiert Ihr aber von einem Rabatt in Höhe von 800 Euro. Damit bleiben nur noch 1.359 Euro übrig – und das für vier Solarmodule, einen Smart Meter zur Verbrauchsmessung und die leistungsstarke Anker Solarbank Solix 3. Dieses Paket gibt es ausschließlich bei Kleines Kraftwerk. Ein Blick zu anderen Händlern zeigt: Vergleichbare Sets mit Speicher liegen dort schnell bei rund 2.000 Euro. Ihr bekommt hier also ein echtes Schnäppchen.

Für 1.359 Euro erhaltet Ihr alles, was Ihr für Euren Einstieg in die eigene Stromproduktion benötigt. Wenn Ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, Euch ein Balkonkraftwerk zuzulegen, dann ist jetzt der perfekte Moment gekommen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Affiliate Angebot

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Kleines Kraftwerk. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events