Datenschutz & Sicherheit

BSI: Macht 2025 zum Jahr der E-Mail-Sicherheit!

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat gemeinsam mit dem eco-Verband und dem Bitkom das E-Mail-Sicherheitsjahr 2025 ausgerufen. Ziel des Ganzen ist, den E-Mail-Verkehr in Deutschland flächendeckend sicherer zu gestalten.

Alle Unternehmen und Organisationen werden aufgerufen, als Teil der Cybernation mitzuwirken. Unabhängig von ihrer Größe dürfen sie sich noch bis zum 15. August 2025 zur Teilnahme anmelden und sich für die Hall of Fame des BSI bewerben.

Richtlinien und Maßnahmen

Unternehmen und Organisationen, die eine eigene E-Mail-Infrastruktur betreiben oder eine solche Kunden anbieten, werden vom BSI aufgerufen, zwei Technischen Richtlinien zum Sicheren E-Mail-Transport (BSI TR-03108) und zur E-Mail-Authentifizierung (BSI TR-03182) umzusetzen. Die beiden umzusetzenden technischen Richtlinien adressieren dabei sechs Maßnahmen:

- Sender Policy Framework (SPF)

- DomainKeys Identified Mail (DKIM)

- Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC)

- Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)

- DNS-based Authentication of Named Entities (DANE)

- Transport Layer Security (TLS)

- Als Alternative zu DNSSEC: MTA Strict Transport Security (MTA-STS)

Das BSI setzt dabei nicht voraus, dass Unternehmen und Organisationen jetzt schon alle Kriterien erfüllen. Aber das verbindliche Zugeständnis, diese bald umzusetzen und schon gestartet zu haben, reicht aus, um auf der Hall of Fame gelistet zu werden.

Hilfe durch das BSI

Zur Erklärung und Umsetzung gibt es weitere Hilfestellungen seitens der BSI Allianz für Cybersicherheit. Des Weiteren werden vom BSI Webinare, How-to-Guides, Tipps & Tricks via E-Mail, Live-Veranstaltungen, Podcasts, Kooperationsprogramme, Starterpakete, Kompetenzgruppentreffen, E-Mail-Checker, Beratungen, Messungen, Vernetzungen und Best-Practices-Austausche zwischen den Unternehmen und Organisationen angeboten. All das soll den Umstieg in eine sichere E-Mail-Umgebung gemeinsam erleichtern.

Daher setzt das BSI nicht auf Regulierung, sondern auf kooperative Zusammenarbeit, um die von Präsidentin Claudia Plattner ausgerufene Cybernation voranzutreiben. Das ist auch der Grund, warum das BSI durch die Hall of Fame Sichtbarkeit für alle Teilnehmenden anbietet.

Die BSI-Eingabemaske zur verbindlichen Anmeldung findet sich hier. Für Rückfragen oder Anregungen steht das BSI unter der E-Mail-Adresse emailsicherheit@bsi.bund.de bereit. Am 23. und 24. August veröffentlicht das BSI die Hall of Fame des E-Mail-Sicherheits-Jahres 2025 zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung.

(fo)

Datenschutz & Sicherheit

SAP-Patchday September 2025 behebt mehr als zwanzig Lücken – vier HotNews

SAP hat in der neunten Ausgabe seines diesjährigen Sicherheits-Patchdays einundzwanzig neue Sicherheitslücken behoben und stuft vier der Lücken als „HotNews“, also besonders kritisch, ein. Administratoren und Managed-Service-Provider sollten schnell reagieren.

Immer wieder unsichere Deserialisierung

Die vier HotNews beziehen sich auf:

- Eine unsichere Deserialisierung in Netweaver RMI-P4 erhält die Höchstwertung von 10,0 CVSS-Punkten (Schweregrad: kritisch) und die CVE-ID CVE-2025-42944. Die Lücke kann zum Einschleusen beliebigen Codes missbraucht werden.

- In SAP Netweaver AS Java werden Dateien auf unsichere Art behandelt – CVE-2025-42922 (CVSS 9.9, kritisch) ermöglicht einem SAP-Nutzer den Upload beliebiger Dateien und deren Ausführung.

- Bei der dritten HotNews handelt es sich um ein Update einer bereits im März 2023, damals aber offenbar unvollständig behandelten Lücke mit einer CVSS-Wertung von 9.6 (kritisch), der CVE-ID CVE-2023-27500 und für SAP Netweaver AS for ABAP and ABAP Platform.

- Auf immerhin 9,1 Punkte und damit ebenfalls eine kritische Wertung kommt CVE-2025-42958, eine fehlende Authentifizierungsprüfung in SAP Netweaver auf IBM i-series. Sie ist nur durch angemeldete Nutzer ausnutzbar.

Weitere Sicherheitsflicken aus dem Hause SAP gibt es für SAP Commerce Cloud, Datahub, HCM, BusinessObjects, Fiori und weitere Produkte des Softwarekonzerns. Immerhin liefert dieser interessierten Dritten eine Übersicht der behobenen Probleme – für Details und Patches benötigen Betroffene jedoch ein SAP-Konto.

Erst kürzlich waren aktive Angriffe auf eine kritische S/4HANA-Schwachstelle bekannt geworden, unter unsicherer Deserialisierung litt hingegen ein bekanntes Produkt von Mitbewerber Microsoft. Der Sharepoint-Exploit „ToolShell“ sorgte im vergangenen Juli für Aufregung und wirkt bis heute nach – etwa durch ein Datenleck bei Infoniqa.

(cku)

Datenschutz & Sicherheit

innen stellen sich gegen Chatkontrolle

Mehr als 470 Wissenschaftler:innen aus 34 Ländern stellen sich gegen den aktuellen Vorschlag zur Chatkontrolle, den die dänische Ratspräsidentschaft am 24. Juli im EU-Rat eingebracht hat.

Die EU-Kommission versucht seit mehreren Jahren ein Vorhaben umzusetzen, das verschlüsselte Kommunikation in der EU durchleuchten würde, etwa auf Messengern wie Signal. Auf diesem Weg will sie nach Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern (CSAM) suchen.

Die EU-Staaten können sich bisher nicht auf eine gemeinsame Position zu dem umstrittenen Vorhaben einigen. Eine Mehrheit unterstützt die Pläne der EU-Kommission, eine Sperrminorität von Staaten blockiert jedoch und setzt sich für die überwachungskritische Position des Parlaments ein. Mehrere Präsidentschaften sind bislang daran gescheitert, eine Einigung im Rat zu organisieren– zuletzt Polen. Die Position Deutschlands könnte entscheidend sein für den Fortgang der Verhandlungen, weil Deutschland als bevölkerungsreiches Land die bislang vorhandene Sperrminorität alleine kippen kann.

In ihrem Brief begrüßen die Unterzeichnenden zwar die Aufnahme von Bestimmungen, die eine freiwillige Meldung illegaler Aktivitäten erleichtern, sowie die Forderung, die Bearbeitung dieser Meldungen zu beschleunigen. Sie richten sich aber entschieden gegen das Durchsuchen der Endgeräte sowie gegen Alterskontrollen im Netz.

„Beispiellose Möglichkeiten für Überwachung, Kontrolle und Zensur“

Es sei einfach nicht möglich, bekanntes und neues Bildmaterial von sexualisierter Gewalt (CSAM) für Hunderte Millionen Nutzer:innen mit einer akzeptablen Genauigkeit zu erkennen, unabhängig vom spezifischen Filter. Darüber hinaus untergrabe die Erkennung auf dem Gerät, unabhängig von ihrer technischen Umsetzung, den Schutz, den eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleisten soll. Die Änderungen im Vorschlag würden zudem die Abhängigkeit von technischen Mitteln erhöhen und so die Sicherheits- und Datenschutzrisiken für die Bürger:innen verschärfen, ohne dass eine Verbesserung des Schutzes für Kinder garantiert sei.

Im offenen Brief, der auf deutsch und englisch vorliegt, heißt es:

Der neue Vorschlag würde – ähnlich wie seine Vorgänger – beispiellose Möglichkeiten für Überwachung, Kontrolle und Zensur schaffen und birgt ein inhärentes Risiko für den Missbrauch durch weniger demokratische Regime. Das heute erreichte Sicherheits- und Datenschutzniveau in der digitalen Kommunikation und in IT-Systemen ist das Ergebnis jahrzehntelanger gemeinsamer Anstrengungen von Forschung, Industrie und Politik. Es besteht kein Zweifel, dass dieser Vorschlag diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen, die für den Schutz der digitalen Gesellschaft unerlässlich sind, vollständig untergräbt.

Weiterhin weist der Brief auf Widersprüche im neuen Vorschlag hin: Dort heißt es, dass die CSAM-Detektionstechnologie nicht zu einer „Schwächung des durch Verschlüsselung gebotenen Schutzes” führen dürfe.

Es sei jedoch unmöglich, Material zu erkennen und entsprechende Berichte zu übermitteln, ohne die Verschlüsselung zu unterminieren. Zu den zentralen Gestaltungsprinzipien eines sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsschutzes (E2EE) gehöre nämlich die Gewährleistung, dass einerseits nur die beiden vorgesehenen Endpunkte auf die Daten zugreifen können, und zweitens die Vermeidung eines Single Point of Failure.

Zwangs-Detektion und Verschlüsselung schließen sich aus

Wenn aber ein Detektionsmechanismus die Daten vor ihrer Verschlüsselung scanne, wie der aktuelle Vorschlag der Dänen es vorsieht, mit der Möglichkeit, sie nach der Überprüfung an die Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln – verstoße das gegen beide Grundsätze: Sie untergrabe die zentrale Kerneigenschaft von E2EE, indem sie über den Detektionsmechanismus auf die privaten Daten zugreife, und schaffe zugleich durch die erzwungene Detektion einen einzelnen Fehlerpunkt für alle sicheren E2EE-Systeme.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sei aber unerlässlich, damit EU-Bürger:innen sicher und privat online kommunizieren können, insbesondere wenn man bedenke, dass Kernteile unserer Kommunikationsinfrastruktur von US-amerikanischen Big-Tech-Unternehmen kontrolliert würden. Verschlüsselung schütze nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch EU-Politiker:innen, Entscheidungsträger, Strafverfolgungsbehörden und Verteidigungskräfte. Sie seien in hohem Maße auf Verschlüsselung angewiesen, um eine sichere Kommunikation gegen interne und externe Bedrohungen zu gewährleisten.

Mehr Aufklärung gegen Missbrauch gefordert

Weiterhin wenden sich die Forscher:innen auch gegen die Erzählung, dass CSAM-Darstellungen nur mit technischen Mitteln zu begegnen sei:

Wir erinnern daran, dass CSAM-Inhalte stets das Ergebnis von sexuellem Kindesmissbrauch sind. Ihre Beseitigung setzt daher die Bekämpfung des Missbrauchs selbst voraus, nicht alleine die Verhinderung der digitalen Verbreitung von Missbrauchsmaterial.

Deshalb solle die Politik nicht weiterhin auf Technologien mit zweifelhafter Wirksamkeit wie CSAM-Erkennungsalgorithmen und Altersüberprüfungen setzen, welche die Sicherheit und Privatsphäre erheblich schwächen. Stattdessen sollte sie den von den Vereinten Nationen empfohlenen Maßnahmen folgen. Zu diesen gehörten unter anderem Aufklärung über Einwilligung, Normen und Werte, digitale Kompetenz und Online-Sicherheit und umfassende Sexualaufklärung sowie Hotlines für Meldungen.

Datenschutz & Sicherheit

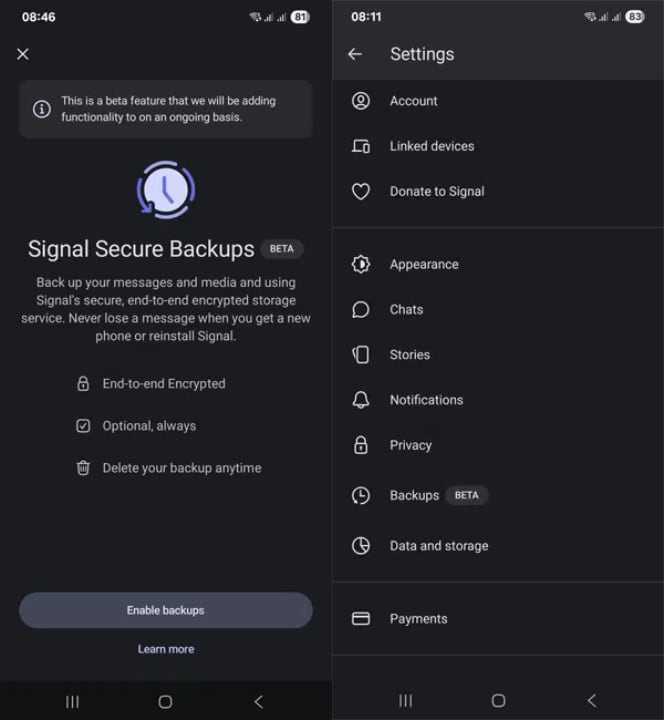

Signal veröffentlicht plattformübergreifendes Cloud-Backup als Beta für Android

Signal-Backups werden besser: Beim Plattformwechsel zwischen Android und iOS war bislang stets mit einem Verlust des Chatarchivs des Signal-Messengers zu rechnen. Mit einer neuen Beta-Version des Messengers zieht ein hauseigener Cloud-Backup ein, mit dem sorgenfrei zwischen iPhones und Android-Geräten umgezogen werden können soll. Die Beta ist derzeit nur für Android-Geräte über Github als APK-Datei verfügbar.

Im Juni dieses Jahres hatte Signal bereits einen eigenen Cloud-Backupdienst angekündigt. Diesen will das Unternehmen selbst hosten und sämtliche Nachrichten und Medien mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung absichern, sodass nur der Nutzer oder die Nutzerin mit einem entsprechenden Schlüssel Zugriff darauf erhält.

Ein Vorteil dieser neuen Backup-Funktion ist laut Signal, dass im Unterschied zu den bisherigen Lösungen ein unabhängiges Backup-Format zum Einsatz, das alle Clients lesen können. Damit ist es etwa möglich, Backups auf Android zu erstellen und auf iOS wiederherstellen zu können – oder umgekehrt.

Der Signal.-Messenger erhält neue Backup-Funktionen. Derzeit als Beta für Android.

(Bild: Signal)

Ein weiterer Vorteil der Cloud-Backup-Lösung ist, dass Nutzer ihre Nachrichten und Medien auch nach Verlust oder Beschädigung ihres Geräts wiederherstellen können. Das war bislang bei Signal nicht möglich, da die Chatdaten des Messengers nur auf dem Smartphone gespeichert sind. Dennoch bleiben Backups weiterhin optional und jederzeit löschbar.

100 GByte Speicher für 2 Dollar

Überdies bietet das Unternehmen eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version des Backups an. Mit der kostenpflichtigen Variante können Nutzerinnen und Nutzer mithilfe einer dynamischen Medienverwaltung Speicherplatz auf dem Gerät sparen. Damit sollen Medien automatisch in die Signal-Cloud hochgeladen und beim Scrollen nach oben wieder automatisch heruntergeladen werden können.

Auch an verschwindende Nachrichten und einmalig anzeigbare Medien hat Signal gedacht. Diese schließt das Backup aus – dabei sei es egal, ob sie gelesen wurden oder nicht. „Signal ist der Ansicht, dass dies einen guten Mittelweg darstellt.“

Für die kostenpflichtige Version von Signal-Backups hat das Unternehmen einen Preis von monatlich zwei Dollar angedacht, wobei sich dieser noch ändern könne. Für diesen Betrag können Nutzer ihr Medien bis zu einer maximalen Größe von 100 GByte sichern. Bei der kostenlosen Version will Signal nach aktuellem Stand alle Textnachrichten sowie Medien der letzten 45 Tage sichern.

Bessere lokale Backups

Neben den Cloud-Backups sollen die lokalen Backups für Android erhalten bleiben und auch für iOS und Desktops folgen. Mit dieser Option sollen sich kostenlose vollständige lokale Backups erstellen lassen.

Zudem arbeitet Signal an einer verbesserten Version der lokalen Backups, die ein neues plattformübergreifendes Format verwendet und nur geänderte Medien speichern soll. Durch diesen Ansatz sollen lokale Backups deutlich weniger Speicherplatz benötigen und sich dadurch schneller erstellen lassen – „statt Minuten dauern sie nur noch Sekunden“, so das Unternehmen. Die verbesserten lokalen Backups werden kurz nach der Einführung der Signal-Backups verfügbar sein, heißt es.

Signal hat keine konkreten Angaben für die Veröffentlichung der fertigen Funktion gemacht. Es kann noch Woche oder Monate dauern, bis sie freigegeben wird.

(afl)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 6 Tagen

Entwicklung & Codevor 6 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events