Apps & Mobile Entwicklung

Das sind die 5 besten Apps dieser Woche

Geometry Dash Lite (Android und iOS)

Ich glaube, ich bin zu alt für Spiele wie Geometry Dash Lite, aber es zieht mich immer noch an wie eine Motte die Flamme, die sich tödlich anzieht. Ehrlich gesagt, es ist ein wilder Ritt. Das Spiel bietet eine neonfarbene, pixelperfekte Welt, in der ein kleines geometrisches Symbol vor Energie sprüht, um durch einen Hindernisparcours zu hüpfen, zu springen und zu tauchen, der im Takt des Soundtracks pulsiert. Kurz gesagt, es ist ein täuschend einfaches Spiel – ein Fingertipp, um zu springen oder die Schwerkraft zu verändern -, aber es zu meistern, hat mich öfter frustriert als nicht. Trotzdem kehre ich immer wieder zurück, um mich weiter zu bestrafen.

Was mich wirklich gefesselt hat, war, wie gut das Gameplay funktioniert. Diese nahtlose Mischung aus Rhythmus und Reflexen für jeden Spike, jedes Portal oder jeden Flip fühlte sich synchron zur Musik an und es wird mit der Zeit eher wie ein Muskelgedächtnis, wenn ich durch Gefahren und Hindernisse tanze. Es ist immer eine gute Art von Frustration, wenn ich auf plötzliche Hindernisse stoße, aber das löst sich in Triumph auf, wenn ich endlich diesen kniffligen Sprung oder Rhythmuswechsel hinbekomme.

Beachtet, dass diese Lite-Version ein Vorgeschmack auf das vollständige Spiel ist. Ich komme in den Genuss einer großen Anzahl offizieller Levels (darunter auch aktualisierte Plattformer-Abschnitte) und täglicher, wöchentlicher und Event-Herausforderungen, die für Abwechslung sorgen. Es gibt genug, um sich zu begeistern, ohne einen einzigen Cent zu bezahlen, auch wenn ich auf den vollständigen Level-Editor und die Kreationen der Community verzichten muss.

Ich liebe die Grafik dieses Spiels, das mit seinen leuchtenden Farben, geometrischen Hintergründen und auffälligen Animationen, die im Takt pulsieren, Retro-Future-Vibes versprüht. Natürlich sollten diejenigen, die unter Anfällen leiden oder Epileptiker sind, lieber die Finger davon lassen. Auch der Soundtrack lässt mich zu seinem reinen Elektro-Elixier wippen, das eingängig und energiegeladen ist.

Tennis Clash (Android und iOS)

Ah, Tennis. Ein Sport, der Millionen von Spielern anzieht, um sich gesund und aktiv zu halten, und der auch beeindruckend anzusehen ist, wenn die Meister auf dem Platz einen scheinbar endlosen Volleyball spielen. Wie wäre es, wenn Ihr spielen könntet, ohne Euch Sorgen machen zu müssen, dass Ihr nur an Euren Handflächen schwitzt? Das ist Tennis Clash. Ich mag das Gameplay, das auch mit einer Hand gut funktioniert. Ich muss nur wischen, um aufzuschlagen, zu schlagen oder zu smashen, was sich sehr einfach und intuitiv anfühlt.

Die Animationen sind großartig und sorgen dafür, dass sich jedes Match lebendig und knackig anfühlt. Das Spiel ist leicht zu erlernen, aber ich fand, dass es genug Tiefe gibt, um meine Schläge zu perfektionieren. Schließlich handelt es sich um ein schnelles Spiel, das mit einer Hand gespielt werden kann, obwohl die meisten Handys heutzutage so groß sind, dass eine einhändige Bedienung praktisch unmöglich ist.

Mir gefällt auch, wie anpassungsfähig dieses Spiel ist: Mit der Zeit kann ich meine Schläger aufrüsten, verschiedene Saiten ausprobieren, meinen Avatar personalisieren und mich an einem subtilen Power-Up erfreuen, wenn ich auf den Platz gehe. Um die Herausforderung aufrechtzuerhalten, gibt es die Ligawertung zu beachten, die auch den richtigen Anreiz bietet, meine Fähigkeiten zu verbessern. Außerdem finde ich es toll, dass coole Events mit echten Tennisgrößen verbunden sind, wie z. B. Themenplätze während der Grand Slams und zeitlich begrenzte Ausrüstung.

Das Matchmaking-System könnte besser sein. Meistens werde ich geschlagen, denn ich weiß nicht, warum ich gegen die Spieler, mit denen das Spiel mich zusammenbringt, immer unterlegen bin. Sie scheinen weit über meinem Niveau zu liegen, und nach einer Weile macht sich Frustration breit. Alles in allem ist es ein anständiges Spiel, aber wie bei den meisten Handyspielen dieser Tage ist auch hier das Pay-to-Win-Gefühl vorherrschend.

Daylio Journal (Android & iOS)

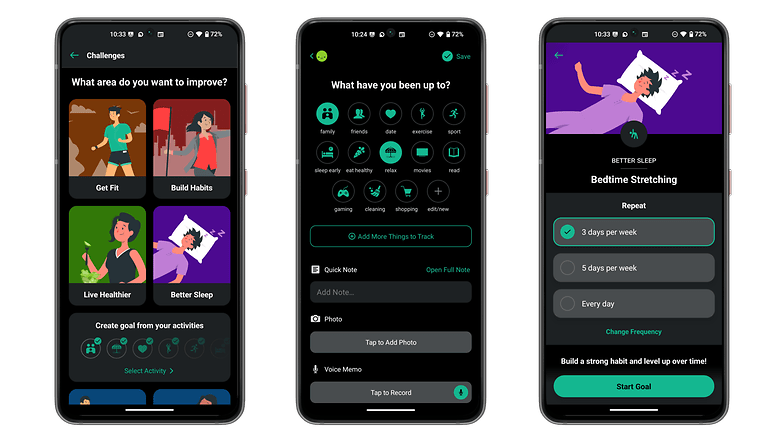

Die eigene Stimmung im Auge zu behalten, ist etwas, das man mit Bedacht tun sollte. Aber das ist gar nicht so einfach, denn viele Dinge können mich an einem Tag aus der Bahn werfen. Mit Daylio habe ich herausgefunden, dass es eine der einfachsten Möglichkeiten ist, meine Stimmung und meine täglichen Gewohnheiten im Auge zu behalten, ohne dass ich mich hinsetzen und ganze Tagebucheinträge schreiben muss. An den meisten Tagen bin ich so beschäftigt, dass ich weder die Zeit noch die Energie habe, seitenweise darüber zu schreiben, wie ich mich fühle, also ist es super praktisch, auf ein Stimmungssymbol zu tippen und ein paar Aktivitäten auszuwählen.

Mit anderen Worten: Es fühlt sich an wie ein Tagebuch, nur ohne den Druck, den man beim Tagebuchschreiben hat. Mir gefällt auch, dass die App in der kostenpflichtigen Version diese kleinen Check-Ins in Diagramme und Muster umwandeln kann. Es dauert ein paar Wochen, bis sich Trends abzeichnen, z. B. dass sich meine Stimmung bessert, wenn ich eine kurze Runde joggen gehe, während andere Routinen wie das Ansehen der Abendnachrichten mich eher niederdrücken. Durch die visuelle Darstellung fühle ich mich mehr im Einklang mit mir selbst und finde das seltsamerweise sehr motivierend.

Was die Anpassungsmöglichkeiten angeht, so gibt es einen großen Spielraum. Ich kann die Stimmungssymbole bearbeiten, meine Aktivitäten erstellen und sogar das Aussehen der App mit verschiedenen Themen verändern. Das gibt mir das Gefühl, dass ich die App selbst in der Hand habe, als ob ich mir meinen eigenen Tracker zusammenstellen würde, der zu meinem Lebensstil passt. Die Erinnerungsfunktion ist ebenfalls sehr hilfreich, allerdings gibt es in der kostenlosen Version nur eine Benachrichtigung pro Tag.

Wie bei allem auf dieser Welt ist nichts perfekt. Diese App bietet nicht die Tiefe, um lange Überlegungen oder detaillierte Gedanken aufzuschreiben. Was die Notizen in den einzelnen Stimmungseinträgen angeht, so funktioniert sie am besten mit kurzen Sätzen und nicht länger als das. Ein kostenpflichtiges Abonnement würde die besten Funktionen wie tiefere Analysen, zusätzliche Erinnerungen oder die Möglichkeit, meine Daten zu exportieren, bieten.

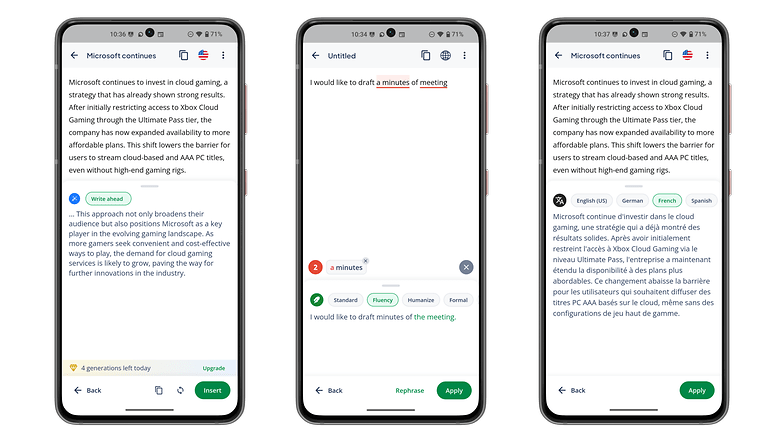

QuillBot (Android und iOS)

Wollt Ihr lernen, wie man besser schreibt? KI-Schreib-Apps gibt es schon seit einiger Zeit, aber hier ist eine, die Ihr vielleicht mal ausprobieren solltet. Die App QuillBot hat sich für mich als überraschend praktisch erwiesen, wenn ich meine Texte auf Vordermann bringen muss. Mir gefällt vor allem, dass sie so einfach ist. Ich muss nur einen Text einfügen und erhalte eine Reihe von umschreibenden Versionen, die tatsächlich Sinn ergeben.

Andere Apps, die ich vorher ausprobiert habe, schienen eher „roboterhafte“ Wörter zu produzieren, wenn Ihr versteht, worauf ich hinaus will. QuillBot scheint die meiste Zeit natürlichere Sätze zu liefern, die nur wenig bis gar nicht verändert werden müssen. Eine weitere nützliche Funktion, die ich an QuillBot schätze, ist die Grammatikprüfung, die sehr nützlich ist, wenn ich mich durch E-Mails hetze oder etwas Längeres schreibe. Er findet die kleinen Fehler, die ich oft übersehe, und schlägt Korrekturen vor, ohne die Dinge zu verkomplizieren.

Es gibt auch Momente, in denen ich die Zusammenfassung benutze, wenn ich wenig Zeit habe und keine langen Passagen lesen kann. Wenn ich zum Originaltext zurückkehre, habe ich das Gefühl, dass die KI die wichtigsten Punkte gut herausgearbeitet hat. Und das Beste daran? Sie eignet sich sowohl für lockere Texte wie Social-Media-Posts als auch für formellere Texte, wenn es darauf ankommt, geschliffen zu klingen.

Insgesamt ist die Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich, so dass es leicht ist, einfach loszulegen und zu benutzen. Auch hier sollte man sich bewusst sein, dass QuillBot nicht perfekt ist – das ist kein KI-Tool. Deshalb solltet Ihr die Ergebnisse, die Ihr erhaltet, unbedingt überprüfen. QuillBot ist eine gute Hilfe, um den Textfluss zu verbessern, die Formulierung zu straffen oder über verschiedene Möglichkeiten nachzudenken, wie man etwas formulieren kann.

Rarevision VHS (Android & iOS)

Ich bin in den 1980er Jahren geboren und daher mit VHS-Filmen aufgewachsen. Rarevision VHS ist eine App, mit der ich die Zeit zurückdrehen kann und mit der ich alle meine Filme in verkratzte Erinnerungen aus den 80ern verwandeln kann. Ich finde es toll, wie die App den Retro-Schrott einfängt – mit Linien, die über den Bildschirm wackeln, mit körnigem Rauschen, verzerrten Farben und dem unverkennbaren Zeitstempel. Ich fand es sogar so realistisch, dass ich mich manchmal selbst getäuscht habe.

Es steckt so viel Spaß in den Details, dass ich das Datum auf etwas Unerhörtes fälschen kann. Ich kann auch auffällige, animierte Titel hinzufügen, die „Made in 1988“ schreien, während ich dem Bild ein „Zoom-Objektiv“ verpasse, das so wackelt, als hätte jemand den Knopf zu fest gedrückt. Sogar Bildstörungen können durch Schütteln des Telefons oder Ziehen eines Fingers eingebaut werden.

Noch erstaunlicher ist, dass ich neue Aufnahmen machen kann, indem ich einen älteren Clip importiere und ihn mit der vollen VHS-Behandlung versehe. Wenn mir danach ist, gibt es auch eine Widescreen-Option, die die ganze „authentische VHS“-Atmosphäre zunichte macht. Nur für den Fall, dass Ihr die Leute verunsichern wollt.

Die App hat auch ihre Schwächen: Nach einem Kauf oder einem Update lädt sie manchmal nicht mehr richtig. Manchmal funktioniert sie reibungslos, aber es gibt auch weniger gute Momente, die mich in die 1980er Jahre zurückversetzen, wo die Dinge einfach nicht funktionieren. Es ist die perfekte Art und Weise, eine moderne Zeitkapsel mit einem 80er-Jahre-Vibe zu erschaffen, die die Zuschauer/innen sicher verwirren wird.

Apps & Mobile Entwicklung

be quiet! Light Base 500 LX im Test

Das be quiet! Light Base 500 (LX) ist gegenüber den größeren Serienbrüdern Light Base 600 und 900 ein kleineres Showcase, das auf zwei Glasseiten setzt. Der Test zeigt, dass es konventioneller daherkommt, dafür jedoch bei den Komfortfeatures spart.

Kleiner Showcase-Ableger

Mit der Light-Base-Serie und den ersten Ablegern um Light Base 900 (Test) und Light Base 600 erweiterte be quiet! sein Portfolio um Showcases, die auf zwei Glasseiten setzen. Das Light Base 500 (LX) folgt als jüngster Spross diesem Muster, grenzt sich jedoch klar von seinen Brüdern ab.

- Beleuchtete Reverse-Lüfter ab Werk

- Sehr gute Verarbeitungsqualität

- Gute Hardware-Erreichbarkeit

- Viel Platz für Kabel

- Nur durchschnittliche Lüfterleistung

- Komforteinbußen

Aushängeschild des Light Base 900 und Light Base 600 ist die Möglichkeit, dass Gehäuse in drei Ausrichtungen aufzustellen. Beide Gehäuse setzen dafür auf das gleiche Layout, in zwei Größen. Eine solche Möglichkeit bietet das Light Base 500 nicht und auch beim Design weicht der kleinere Gehäusebruder ab und kommt konventioneller daher. Verschiedene Größen gibt es beim Light Base 500 ebenso nicht, dafür aber wie gehabt zwei Varianten. Das herkömmliche be quiet! Light Base 500 wird ab Werk mit vier 120-mm-Lüfter (Pure Wings 3) geliefert. In der LX-Variante sind hingegen vier beleuchtete 120-mm-Lüfter (Light Wings LX) sowie eine Lüfter- und Beleuchtungssteuerung enthalten. Das Gehäuse ist ab heute in den benannten Varianten und in zwei Farben verfügbar, wobei es die Farbvariante Weiß nur in der LX-Version und gegen Aufpreis gibt.

Das Light Base 500 LX im Detail

Beim ersten Betrachten fällt das Light Base 500 (LX) kaum aus der Norm. Ein beinahe würfelförmiges ATX-Gehäuse, mit zwei Glasseiten gehört aktuell zum Alltag. Der Clou verbirgt sich jedoch an der rechten Gehäuseseite. Während andere Gehäusevertreter hier Lüfter plan an der Seitenwand verstauen, sitzen diese beim Light Base 500 in leicht angewinkelter Ausrichtung. In der Frontansicht entsteht so ein Belüftungskeil, neben dem das I/O-Panel untergebracht ist.

Das übrige Äußere gibt sich konventionell. Die Front und das rechte Seitenelement sind vollflächig aus Glas gefertigt, das in den Randbereichen 25 mm schwarz eingefärbt ist. Der Deckel ist aus Metall gefertigt und auf etwa zwei Drittel seiner Breite mit kleinen Belüftungslöchern perforiert. Die Verwindungssteifigkeit der Deckeleinheit ist hervorragend. Selbst bei stärkerem Drücken in der Mitte des Deckels gibt dieser kaum nach.

Am Heck zeichnet sich bereits eine Besonderheit des Light Base 500 ab. Das Netzteil sitzt regulär vertikal an der linken Gehäuseseite in Bodennähe. Die Position kann jedoch auch mit dem darüberliegendem Schacht getauscht werden, sodass das Netzteil in etwa mittiger Höhe sitzt. Auch am Heck ist die Materialqualität sehr gut und die Bauteile biegen bei Druck nicht nach. Die sieben Erweiterungsschächte werden von einem Schraubblech verdeckt. Die gesamte Schachteinheit kann für eine vertikale Montage der Grafikkarte entnommen werden und gegen ein im Lieferumfang beiliegendes Bracket getauscht werden. Die Montage dessen gestaltet sich zwar leicht, ist jedoch umständlich, da jede Schachtblende samt Schraube einzeln entnommen werden muss.

Wie schon der Deckel, ist auch die rechte Gehäuseseite beinahe vollständig perforiert. Auf Staubfilter wird an beiden Stellen verzichtet. Diese gibt es lediglich im Bodenbereich, wo sich dieser nach vorne ausziehen lässt, und an der vorderen angeschrägten Ecke.

Äußerlich betrachtet hinterlässt das be quiet! Light Base 500 LX einen hervorragenden Eindruck. Alle Bauteile sitzen wie angegossen. Unregelmäßige Spaltmaße oder unstimmige Kanten gibt es keine. Selbst bei der Materialqualität gibt es nichts zu beanstanden und auf Kunststoff wird verzichtet.

Innenaufbau und Alltagserfahrungen

Der Deckel und die beiden Seitenelemente setzen zur Halterung auf Push-Pins, sodass sie sich ohne Werkzeug entnehmen lassen. Eine Seltenheit zeigt sich im Sockelbereich. Werden die meisten die Seitenelemente bei den meisten Gehäuse entweder auf einer Schiene oder Kante am Gehäuse gehalten, werden die Elemente beim Light Base 500 (LX) vom Sockel eingefasst, sodass dieser einige Millimeter überragt. Gelöst fallen die Elemente somit nicht aus der Hand, sondern werden im Sockel gehalten.

Einzig das Frontelement wird über drei kleine Schrauben am Chassis fixiert. Diese gelöst, macht sich zunächst Schrecken breit, denn der Deckelträger des dem Test vorliegenden Modells ist stark verzogen und hängt einige Millimeter durch. Nach Rücksprache mit dem Hersteller ist dies auf einen möglichen Transportschaden zurückzuführen. Sollte dies beim Endkunden auftreten, stelle der Makel einen eindeutigen Reklamationsgrund dar und ein Austausch würde unverzüglich erfolgen.

Das Innere des be quiet! Light Base 500 zeigt sich puristisch. Das einzige Komfortplus sind rückwärtige Mainboard-Anschlüsse, ansonsten wird auf Extras verzichtet. Der Verzicht auf gummierten Kabeldurchlässen fällt dabei besonders ins Gewicht, da der Betrachter so seitlich oder frontal hinter den Mainboard-Träger und das dortige Kabelchaos blicken kann. Für schwere Grafikbeschleuniger dürfte zudem auch der Verzicht eines Haltearms für Unmut sorgen.

Hinter dem Mainboard-Träger geht es ebenso spartanisch weiter. Das Kabelmanagement beschränkt sich auf drei Klettbinder. Komfortbesonderheiten werden keine geboten – ganz im Gegenteil. Das Festplatten-Bracket, das jeweils zwei 3,5″- und 2,5″-Laufwerke aufnimmt, lässt sich nur umständlich entnehmen. Während es intern von einer Rändelschraube gehalten wird, müssen am Heck zusätzlich vier kleine Schrauben gelöst werden. Und selbst dann wird die Entnahme – zumindest in der dem Test vorliegenden LX-Variante – noch weiter von der verbauten Lüftersteuerung erschwert. Um das Bracket zur besseren Montage der Laufwerke zu entnehmen, müssen dafür zunächst sämtliche Zuleitungen der Steuerung getrennt werden. Zu allem Überfluss blockiert die Steuerung auch noch einen Festplattenplatz.

Positiv ist der Platz für Kabel hervorzuheben und ebenso die Länge der I/O-Kabel. Der Einbau der Hardware verlief ohne Probleme. Beim Einbau des Netzteils muss auf darunterliegende Kabel geachtet werden, die an dortiger Stelle nach vorn geführt werden. Abgesehen davon wurden alle Bauteile bei der Montage gut erreicht. Auffällige Verarbeitungsmakel wurden keine festgestellt.

Belüftungsoptionen

Bei der Lüfterbestückung setzt das be quiet! Light Base 500 in der LX-Version ab Werk auf vier 120-mm-Lüfter. Im Deckel und am Heck können indes auch 140-mm-Modelle verbaut werden. Die schräg an der Front untergebrachten Lüfter sitzen in einem Bracket. Die Ausrichtung soll den Luftstrom direkt zu den Komponenten CPU und GPU fördern.

Überaus erfreulich ist, dass bei den LX-Varianten ab Werk bereits Reverse-Lüfter verbaut sind. Die umgedrehten Lüfter sorgen für ein wesentlich runderes Gesamtbild. Würde man mit herkömmlichen Lüftern beim Blick in die Hardware-Kammer direkt auf die Lüfternabe und deren Haltestrebe schauen, ist dies bei den verbauten Reverse-Lüftern nicht der Fall, sodass der Nutzer den ordentlichen Nabendeckel sieht. Das verbaute Lüfter-Bracket sorgt beim Lüftertausch indes für Kummer. Nicht nur das Verlegen der Lüfterkabel im Bracket ist fummelig, sondern auch das Einsetzen des Brackets in das Chassis. Hierfür sind am unteren Ende des Brackets zwei Dornen angebracht, die in zwei Aussparungen am Gehäuseboden gleiten sollen, was im Test jedoch einige Minuten und Fingerspitzengefühl erforderte.

Sofern der Einbau einer (AiO)-Wasserkühlung beabsichtigt ist, ist dies im Deckel bis hin zu 280- oder 360-mm-Modellen möglich. Wie schon beinahe üblich, muss dabei zwingend auf die Höhe des Radiator-Lüftergespanns geachtet werden – diese darf die Grenze von 55 mm nicht überschreiten.

Apps & Mobile Entwicklung

Apple iPad Pro mit M5 im Test

Das iPad Pro ist neben dem MacBook Pro das erste Produkt von Apple, das den neuen M5 mit deutlich mehr Leistung spendiert bekommen hat. Im iPad Pro fällt der ohnehin schon große Abstand zur Android-Konkurrenz damit jetzt gigantisch aus. Ein wahrer Hingucker ist erneut das OLED-Display, im Test erstmals auch mit Nanotexturglas.

Auf die Revolution folgt die Evolution

Nachdem das iPad Pro mit M4 (Test) vor einem Jahr eine vollständige Neukonstruktion war, bei der erstmals für die Tablets von Apple ein OLED-Display zum Einsatz kam und die Technik in deutlich dünneren Gehäusen verbaut wurde, stellt das jüngste Update auf den M5 eine Evolution auf Basis dieses neuen Designs dar. Apple hat das iPad Pro auf die neueste Generation Apple Silicon aktualisiert und setzt für die drahtlose Konnektivität neuerdings ebenso auf die eigene Lösung N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Thread) und für die Modelle mit Mobilfunk auch auf das eigene Modem C1X, das auch im iPhone Air steckt. Davon abgesehen übernimmt die Neuauflage die meisten Eigenschaften des Vorgängers.

Das Testgerät im Detail

Der Redaktion lag für den Test ein iPad Pro mit M5 in 13 Zoll mit 1 TB Speicher, 5G und Nanotexturglas vor, dessen unverbindliche Preisempfehlung bei 2.559 Euro liegt.

Technische Daten des iPad Pro mit M5

Ein Tablet dünner als das iPhone Air

In 13 Zoll fällt das Tablet mit 281,6 × 215,5 mm in der Fläche und lediglich 5,10 mm Tiefe noch eine Stufe dünner aus als das bereits sehr dünne 11-Zoll-Modell (5,3 mm). Beide Tablets bauen sogar dünner als das 5,64 mm schlanke iPhone Air. In puncto Bautiefe bewegen sich Apple und Samsung (Galaxy Tab S11 Ultra) derzeit auf demselben Niveau. Das kleinere Galaxy Tab S11 baut mit 5,5 mm etwas dicker. Apples Aluminiumgehäuse wirkt filigran und zeigt sich dennoch von der stabilen Seite, wenn man das Tablet an nur einer Ecke hochhebt. Materialwahl und Verarbeitung sind abermals Apples Stärken und passen damit zur Preisgestaltung.

iPad Pro mit Tastatur wiegt so viel wie MacBook Air

582 Gramm gilt es in der Variante mit Mobilfunk zu transportieren, ausschließlich mit WLAN wiegt das 13-Zoll-Tablet 3 Gramm weniger. Erstaunlich: Das optional für 399 Euro erhältliche Magic Keyboard sorgt mit 662 Gramm für mehr als eine Verdoppelung. Wer das Tablet als Alternative zu einem Notebook nutzen möchte, sollte wissen: Das iPad Pro 13″ wiegt mit Magic Keyboard exakt so viel wie ein MacBook Air 13″: 1,24 kg.

Das beste Display in einem Apple-Tablet

Das iPad Pro und das MacBook Air mögen sich in einigen Punkten auf Augenhöhe begegnen, in einem Aspekt zieht das Tablet allerdings dem MacBook Air, dem MacBook Pro und allen anderen Apple-Tablets meilenweit davon: dem Bildschirm. Was Apples Marketing-Abteilung als „Ultra Retina XDR Display“ bezeichnet, ist in der Praxis ein „Tandem OLED“ mit zwei Schichten, um unter anderem die Lichtausbeute zu erhöhen. Ein Tandem-OLED-Panel hat in der Praxis folgende Eigenschaften und Vorteile.

- Zwei oder mehr OLED-Emissionseinheiten werden übereinander geschichtet.

- Der Strom durchfließt mehrere Leuchtschichten, was die Lichtausbeute erhöht.

- Höhere Helligkeit bei gleichem oder geringerem Energieverbrauch.

- Längere Lebensdauer, da jede Schicht weniger stark beansprucht wird.

Stechend helle HDR-Effekte

Das OLED-Display des iPad Pro sieht schlichtweg fantastisch aus. Kein anderes iPad, MacBook Air oder MacBook Pro verfügt über einen derart guten Bildschirm, der perfektes Schwarz mit hoher Spitzenhelligkeit, genauen Farben und Werkskalibrierung kombiniert. Apple gibt für den Bildschirm eine Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m² für SDR und vollflächiges HDR sowie bis zu 1.600 cd/m² in der Spitze an. Das Testgerät kam auf 989 cd/m² im Vollbild und 1.608 cd/m² auf einer Weißfläche von 10 Prozent. Bei doppelt so großen 20 Prozent waren noch 1.532 cd/m² möglich.

Wer Fotos bearbeiten, die Farbkorrektur von Videos durchführen oder schlichtweg Filme und Serien in bestmöglicher visueller Qualität konsumieren möchte, erhält mit dem Tandem-OLED-Display des iPad Pro den passenden Bildschirm. Auf maximaler Helligkeitsstufe sind ausgewählte HDR-Effekte in Filmen teilweise schon stechend hell.

Nanotexturglas für seidenmattes Finish

Der Redaktion lag für den Test erstmals ein iPad Pro mit der 130 Euro teuren Option auf das Nanotexturglas vor, das sich die Redaktion zuletzt beim MacBook Pro mit M4 (Test) ansehen konnte, aber zuvor noch nie bei einem iPad Pro. Was beim Notebook als sinnvolle Ergänzung wahrgenommen wurde, stellt beim Tablet eine weniger einfache Entscheidung dar. Ob man das Nanotexturglas benötigt oder nicht, hängt von der individuellen Nutzung ab, wie es auch Apple im eigenen Store erläutert.

Beide Optionen für das iPad Pro – Standardglas oder Nanotexturglas – wurden für extrem geringe Spiegelung entwickelt. Schau dir deine Arbeitsumgebung an, um zu entscheiden, welche Option die richtige für dich ist.

Ein Display aus Nanotexturglas ist perfekt für High‑End Workflows mit Farbmanagement oder das Ansehen in anspruchsvollstem Umgebungslicht. Das nanometergenau geätzte Nanotexturglas behält die Bildqualität und den Kontrast bei und streut gleichzeitig Umgebungslicht für noch weniger Blendeffekte. Nanotexturglas ist für die Konfigurationen mit 1 TB und 2 TB Speicher erhältlich.

Apple Store

Maximale Brillanz vs. weniger Reflexionen

Die maximale Brillanz behält definitiv die klassische Ausführung mit Standardglas. Da kann das alternative Glas noch so „nanometergenau geätzt“ sein, die seidenmatte Ausführung wird in diesem Punkt immer einen leichten Nachteil haben. Das Nanotexturglas bleibt im Gegenzug aus fast jedem Winkel frei von Reflexionen, selbst bei sehr spitzer Betrachtung. Ein überraschender Nebeneffekt ist außerdem, dass die Touch-Bedienung auf dem Nanotexturglas geschmeidiger vonstatten geht. Auf der geätzten Oberfläche gleiten die Finger mit nie dagewesener Leichtigkeit. Fettige Fingerabdrücke lassen sich hingegen weniger leicht etwa mit dem T-Shirt wegwischen.

Eine konkrete Empfehlung pro oder contra Nanotexturglas ist an dieser Stelle kaum möglich, zu stark hängt diese Entscheidung von der individuellen Nutzung und Arbeitsumgebung ab. Die Empfehlung der Redaktion: angucken und ausprobieren im Apple Store. Diese Zeit sollte man sich bei einem hochpreisigen Produkt wie dem iPad Pro nehmen. Für sich alleine betrachtet schneidet das Nanotexturglas aber gut ab.

Apps & Mobile Entwicklung

Jurassic World Evolution 3 im Benchmark-Test

ComputerBase testet die PC-Version von Jurassic World Evolution 3 und zeigt die Leistung anhand zahlreicher Grafikkarten-Benchmarks mit AMD Radeon, Nvidia GeForce und Intel Arc. Darüber hinaus steht die Analyse von Raytracing sowie Upsampling im Fokus. Im Test zeigt sich eine ordentliche Performance.

Jurassic World Evolution 3: Die Technik der PC-Version

Nach ziemlich genau vier Jahren Pause erscheint mit Jurassic World Evolution 3 der dritte Teil der mittlerweile bekannten Dinosaurier-Aufbaustrategieserie. Spielerisch orientiert sich der dritte Teil sowohl am Original als auch am zweiten Ableger und erweitert das Gameplay geringfügig. Auch technisch weist die neueste Ausgabe viele Gemeinsamkeiten mit den Vorgängern auf, die Technik hat aber auf dem PC einen Schritt nach vorne gemacht.

Jurassic World Evolution 3 nutzt wieder die hauseigene Cobra-Engine, die sowohl die Dinos als auch die Umgebungen zu inszenieren weiß. Bei der richtigen Lichtstimmung kann JWE 3 ein richtig schönes Spiel sein, das geradezu malerische Landschaften auf den Monitor zaubern kann. Und die schicken Dinos kommen noch hinzu.

Was man allerdings nicht darf, ist die Kamera zu bewegen, denn dann geht die schöne Grafik schnell dahin. Denn Jurassic World Evolution 3 hat vermutlich das schlechteste LOD, das es je in einem Spiel gegeben hat. Gefühlt die halbe Grafik ploppt aus dem Nichts beim Verschieben der Kamera auf – und das bereits bei mittlerer Sichtweite. Das fällt extrem auf und ist sehr störend. Immerhin, wird die Kameraperspektive nicht verschoben, fällt es nicht auf. Hier sollten die Entwickler unbedingt eine weitere Grafikoption anbieten, um das LOD zu entschärfen.

Mit Raytracing und DLSS 4 – aber ohne FSR 4

JWE 3 nutzt Hardware-Raytracing für die Beleuchtung und die Sonnenschatten, die zwar keinen sonderlich großen, aber einen positiven Einfluss auf die Bildqualität haben. Beim Upsampling wird offiziell DLSS 4 mit dem alten CNN- und dem aktuellen Transformer-Model genutzt, darüber hinaus gibt es FSR 3. XeSS wird nicht unterstützt. Für DLSS und FSR gibt es darüber hinaus Frame Generation und DLSS MFG ist ebenso mit dabei.

Warum auch immer, Jurassic World Evolution 3 nutzt nicht die von AMD empfohlene Variante, FSR 3.1 zu integrieren, stattdessen ist der Upsampling-Algorithmus offenbar direkt in den Programmcode integriert. Das hat zwei unterschiedliche Nachteile: FSR 4 kann nicht mittels Treiber-App erzwungen werden. Und der Optiscaler kann FSR ebenso wenig erkennen. Zwar funktioniert es auf einer Radeon, die Inputs von DLSS abzufangen und damit FSR 4 zu erzwingen. Doch fehlt beim „Spoofing“ von DLSS ein Großteil der Vegetation. Damit gibt es schlussendlich kein korrekt funktionierendes FSR 4 in dem Spiel.

Raytracing in der Analyse

Jurassic World Evolution 3 unterstützt Hardware-Raytracing für die globale Beleuchtung sowie die Sonnenschatten. Letzteres lässt sich nur an- sowie abschalten, für ersteres gibt es dagegen verschiedene Qualitätsstufen.

Raytracing hat gut erkennbare Vorteile in JWE 3, wobei vor allem die Beleuchtung wichtig ist. Denn mit reiner Software-Rasterizer-Grafik wirkt die Beleuchtung stellenweise sehr flach, sodass es zum Beispiel trotz zahlreicher Bäume keine richtigen Schatten gibt und stattdessen der Wald leicht gräulich aussieht.

Auch Gebäude profitieren von Raytracing deutlich, denn hier fehlen zahlreiche Schatten bei Raster-Optik. Gerade im nahen Zoom fällt dies auf, doch auch bei entsprechender Kameraentfernung hat Raytracing einen positiven Einfluss.

Ohne Raytracing verliert das Aufbaustrategiespiel nicht plötzlich die gesamte Grafikqualität, doch ist das Feature schon entscheidend, um eine wirklich gute Grafik (abseits der LOD-Problematik) zu bekommen. Entsprechend lautet die Empfehlung der Redaktion, bei ausreichender Performance mit der RT-Beleuchtung und den RT-Schatten zu spielen.

Widescreen im Kurz-Test

Die meisten Spiele unterstützen heute die beliebten Widescreen-Formate, alle Titel dann aber immer mal wieder doch nicht – oder auch nicht korrekt. ComputerBase hat folgende 2 Screenshots in der Auflösung 3.440 × 1.440 (UWQHD) sowie 2.560 × 1.440 (WQHD) aufgenommen, was dem 21:9- und dem klassischen 16:9-Format entspricht. Daran lässt sich erkennen, wie das Spiel mit Widescreen-Auflösungen um geht.

Die offiziellen Systemanforderungen

Die Ladezeiten

Manche Spiele laden unglaublich schnell, andere wiederum benötigen eine schiere Ewigkeit. Mit einer Stoppuhr ausgestattet, misst die Redaktion die Ladezeiten ins Hauptmenü und dann von dort in die Testsequenz. Da Ladezeiten variieren können, wird dies insgesamt dreimal durchgeführt und dann ein Durchschnitt gebildet. Zwischen jedem Versuch wird der Rechner neu hochgefahren, sodass keine Dateien mehr im Cache vorliegen. Falls es abbrechbare Intros oder Videosequenzen gibt, werden sie weggeklickt, denn nur die reine Ladezeit ist wichtig. Sofern das Spiel bemerkbar einmalig Shader vorab kompiliert, wird dieser Lauf nicht in die Rechnung einbezogen. Die Zeit der Shader-Erstellung wird separat angegeben.

Dabei ist zu bedenken, dass ComputerBase einen High-End-PC besitzt, der unter anderem mit einem Ryzen 7 9800X3D und einer Seagate FireCuda 530 als PCIe-4.0-fähige NVMe-SSD ausgestattet ist. Entsprechend werden die Ladezeiten auf den meisten Systemen länger ausfallen. Die Werte hier sind nur zur Orientierung gedacht.

Offizielle Steam-Deck-Kompatibilität

Wenn Spiele auf der Plattform Steam erscheinen, laufen sie auch oft auf dem Steam Deck. Zwar hat die Redaktion bei Technik-Tests nicht immer die Möglichkeit, die Performance auf der tragbaren Konsole zu überprüfen, doch gibt Steam bei den Titeln auch stets eine generelle Einordnung der Kompatibilität an. Wie sie ausfällt, findet sich hier im Artikel.

Aktuell hat Valve aber noch keine Einordnung zur Steam-Deck-Kompatibilität für Jurassic World Evolution 3 bekanntgegeben.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen