Apps & Mobile Entwicklung

Die neue 70mai 4K T800: Erster Eindruck der Kamera

Wer sich eine Dashcam anschaffen möchte, sollte vor dem Kauf einige Punkte beachten. Die richtige Kamera kann nämlich noch viel mehr als einfach nur Videos und Fotos aufnehmen. Ich durfte die 4K T800-Dashcam von 70mai testen, die einige Trümpfe verspricht.

70mai 4K T800

Pro

- Scharfe Aufnahmen tagsüber

- Einfache Installation

- Sprachsteuerung

- Sinnvolle Features dank „Hardwire Kit“

- Nutzbar als Rückfahrkamera

Contra

- Nachtaufnahmen recht wacklig

- Für die Installation des „Hardwire Kits“ wird Fachwissen benötigt

- Sprachsteuerung nur auf Englisch

70mai 4K T800: Alle Angebote

70mai 4K T800: Preis und Verfügbarkeit

Die T800 Dashcam ist erst Mitte August auf dem deutschen Markt erschienen und kostet 449,99 Euro. Aktuell ist das Gerät um 10 Prozent reduziert und nextpit-Leserinnen und Leser sparen bis zum 12. Oktober mit dem Code „4KT800NEXT“ zusätzlich fünf Prozent. Um die Dashcam auch zur Parküberwachung nutzen zu können, müsst Ihr ein separates Hardwire-Kit für 49,99 Euro bei Amazon* kaufen.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und 70mai. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.

Lieferumfang der 70mai 4K T800 Dashcam

Die 4K T800 besteht aus zwei Kameras, von denen eine an die Windschutzscheibe und die andere an der Heckscheibe angebracht wird. Die Kabel zur Verbindung sowie ein USB-Adapter für den Zigaretten-Anzünder Eures Autos sind ebenfalls enthalten. Als externes Speichermedium legt 70mai eine 512-GB-microSD-Karte bei.

Das separat erhältliche „Hardwire Kit“ dient dazu, das Umfeld des geparkten Fahrzeugs rund um die Uhr im Auge behalten zu können. Bei Parkremplern oder sonstigen verdächtigen Aktivitäten aktiviert sich die Kamera automatisch und nimmt einen 30 Sekunden langen Clip auf. Wenn Ihr eine separate SIM-Karte zur Verfügung habt, erhaltet Ihr über die 70mai-App eine Benachrichtigung über etwaige Vorfälle. Die beiliegende Montage-Anleitung für das Hardwire-Kit ist zwar recht ausführlich, dennoch benötigt Ihr einige Kenntnisse im Bereich der Fahrzeugelektronik, da Ihr hierfür an die Sicherungskiste des Autos müsst.

Die Installation und Montage

Die Installation der 4K T800 geht ziemlich leicht von der Hand und ist in rund zehn Minuten erledigt. In der mitgelieferten Anleitung ist alles verständlich erklärt, sodass alles ohne Probleme funktioniert hat. Die beiden Kameras werden mittels spezieller Aufkleber in die Scheiben des Autos geklebt und im Anschluss miteinander verkabelt. Alles wirkt sehr hochwertig verarbeitet und gut durchdacht. Die losen Kabel könnt Ihr hinter der A-Säule verstecken.

Die Kamera an der Windschutzscheibe verfügt über eine deaktivierbare Innenkamera, in der Ihr Euch selbst und Euren Beifahrer sehen könnt. Der Winkel der Vorder- als auch der Rückkamera kann eingestellt werden, sodass Ihr die Rückkamera wahlweise zur Innenraumüberwachung oder als Rückfahrkamera nutzen könnt. Das ist meiner Meinung nach ein riesiger Vorteil für ältere Autos oder große Kastenwägen. Beachtet allerdings, dass das Display der Dashcam relativ klein und nicht zu vergleichen mit einem im Fahrzeug integrierten Bildschirm ist. Während der Fahrt solltet Ihr Euch also besser auf die Straße konzentrieren und nicht versuchen, etwas auf der Anzeige zu erkennen.

Über die 70mai-App erhaltet Ihr Zugriff auf die Clips und Bilder der Dashcam. Um die App mit der Kamera zu verbinden, muss der Motor an sein. Das bedeutet: Wenn das Auto in der Garage steht und Ihr die Aufnahmen der letzten Fahrt ansehen wollt, müsst Ihr ins Auto steigen, den Motor anmachen, die App verbinden und die Clips und Fotos manuell herunterladen. Erst dann stehen sie Euch im lokalen Album zur Verfügung. Ist das Hardwire-Kit installiert, könnt Ihr zu jeder Zeit, auch ohne laufenden Motor, auf die Dashcam zugreifen.

So gut funktioniert die Dashcam

Startet Ihr den Motor, schaltet sich die Dashcam automatisch ein. Sie nimmt während der gesamten Fahrt immer wieder Clips auf. Im Falle eines Unfalls würde sie eine zusätzliche automatische Aufnahme starten. Per Sprachbefehl oder Tastendruck könnt Ihr sie auch manuell dazu anleiten. Die Sprachsteuerung funktioniert allerdings nur auf Englisch.

Die Videos und Bilder der Kamera können sich dank der 4K-Qualität wirklich sehen lassen. Die Dashcam löst mit jeweils 3.840 x 2.160 Pixeln aus, verbaut ist ein Sony Starvis 2-Sensor. Beide Kameras haben ein Sichtfeld von 146 Grad. Die Innenkamera schafft es auf 1.920 x 1080 Pixel mit einem Sichtfeld von 147 Grad. Die Qualität der Aufnahmen hat mich überzeugt, nachts schwächeln sie allerdings etwas. Details wie Ortsschilder sind tagsüber gut zu erkennen. Innerorts sind auch die Nummernschilder von parkenden und entgegenkommenden Autos einwandfrei lesbar. Außerorts, bei Geschwindigkeiten um die 90 bis 100 Kilometer pro Stunde, wird das schon schwerer.

Fazit zur 70mai 4K T800

Die 70mai 4K T800 Dashcam hat mich alles in allem echt überzeugt. Die Installation geht ziemlich easy und dieses zusätzliche Sicherheitsfeature ist einfach „Nice to have“. Außerdem finde ich die Kamera in der Heckscheibe extrem praktisch, denn rückwärts Einparken gehört nicht wirklich zu meinen persönlichen Stärken.

Wer sich von der Fahrzeugelektronik nicht abschrecken lässt, kann mit dem Hardwire-Kit noch eine sinnvolle Erweiterung dazu kaufen, die das Dashcam-Set vollständig abrundet. In Kombination mit der Parküberwachung und den Kollisionswarnungen bekommt Ihr hier also ein vollumfängliches Paket, das Eure Fahrten sicherer gestaltet. Aber auch ohne das Hardwire-Kit kann ich die Dashcam empfehlen. Vor allem, wenn Ihr oft unterwegs seid, kann die Investition durchaus Sinn ergeben.

70mai 4K T800

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

Apple iPad Pro mit M5 im Test

Das iPad Pro ist neben dem MacBook Pro das erste Produkt von Apple, das den neuen M5 mit deutlich mehr Leistung spendiert bekommen hat. Im iPad Pro fällt der ohnehin schon große Abstand zur Android-Konkurrenz damit jetzt gigantisch aus. Ein wahrer Hingucker ist erneut das OLED-Display, im Test erstmals auch mit Nanotexturglas.

Auf die Revolution folgt die Evolution

Nachdem das iPad Pro mit M4 (Test) vor einem Jahr eine vollständige Neukonstruktion war, bei der erstmals für die Tablets von Apple ein OLED-Display zum Einsatz kam und die Technik in deutlich dünneren Gehäusen verbaut wurde, stellt das jüngste Update auf den M5 eine Evolution auf Basis dieses neuen Designs dar. Apple hat das iPad Pro auf die neueste Generation Apple Silicon aktualisiert und setzt für die drahtlose Konnektivität neuerdings ebenso auf die eigene Lösung N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Thread) und für die Modelle mit Mobilfunk auch auf das eigene Modem C1X, das auch im iPhone Air steckt. Davon abgesehen übernimmt die Neuauflage die meisten Eigenschaften des Vorgängers.

Das Testgerät im Detail

Der Redaktion lag für den Test ein iPad Pro mit M5 in 13 Zoll mit 1 TB Speicher, 5G und Nanotexturglas vor, dessen unverbindliche Preisempfehlung bei 2.559 Euro liegt.

Technische Daten des iPad Pro mit M5

Ein Tablet dünner als das iPhone Air

In 13 Zoll fällt das Tablet mit 281,6 × 215,5 mm in der Fläche und lediglich 5,10 mm Tiefe noch eine Stufe dünner aus als das bereits sehr dünne 11-Zoll-Modell (5,3 mm). Beide Tablets bauen sogar dünner als das 5,64 mm schlanke iPhone Air. In puncto Bautiefe bewegen sich Apple und Samsung (Galaxy Tab S11 Ultra) derzeit auf demselben Niveau. Das kleinere Galaxy Tab S11 baut mit 5,5 mm etwas dicker. Apples Aluminiumgehäuse wirkt filigran und zeigt sich dennoch von der stabilen Seite, wenn man das Tablet an nur einer Ecke hochhebt. Materialwahl und Verarbeitung sind abermals Apples Stärken und passen damit zur Preisgestaltung.

iPad Pro mit Tastatur wiegt so viel wie MacBook Air

582 Gramm gilt es in der Variante mit Mobilfunk zu transportieren, ausschließlich mit WLAN wiegt das 13-Zoll-Tablet 3 Gramm weniger. Erstaunlich: Das optional für 399 Euro erhältliche Magic Keyboard sorgt mit 662 Gramm für mehr als eine Verdoppelung. Wer das Tablet als Alternative zu einem Notebook nutzen möchte, sollte wissen: Das iPad Pro 13″ wiegt mit Magic Keyboard exakt so viel wie ein MacBook Air 13″: 1,24 kg.

Das beste Display in einem Apple-Tablet

Das iPad Pro und das MacBook Air mögen sich in einigen Punkten auf Augenhöhe begegnen, in einem Aspekt zieht das Tablet allerdings dem MacBook Air, dem MacBook Pro und allen anderen Apple-Tablets meilenweit davon: dem Bildschirm. Was Apples Marketing-Abteilung als „Ultra Retina XDR Display“ bezeichnet, ist in der Praxis ein „Tandem OLED“ mit zwei Schichten, um unter anderem die Lichtausbeute zu erhöhen. Ein Tandem-OLED-Panel hat in der Praxis folgende Eigenschaften und Vorteile.

- Zwei oder mehr OLED-Emissionseinheiten werden übereinander geschichtet.

- Der Strom durchfließt mehrere Leuchtschichten, was die Lichtausbeute erhöht.

- Höhere Helligkeit bei gleichem oder geringerem Energieverbrauch.

- Längere Lebensdauer, da jede Schicht weniger stark beansprucht wird.

Stechend helle HDR-Effekte

Das OLED-Display des iPad Pro sieht schlichtweg fantastisch aus. Kein anderes iPad, MacBook Air oder MacBook Pro verfügt über einen derart guten Bildschirm, der perfektes Schwarz mit hoher Spitzenhelligkeit, genauen Farben und Werkskalibrierung kombiniert. Apple gibt für den Bildschirm eine Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m² für SDR und vollflächiges HDR sowie bis zu 1.600 cd/m² in der Spitze an. Das Testgerät kam auf 989 cd/m² im Vollbild und 1.608 cd/m² auf einer Weißfläche von 10 Prozent. Bei doppelt so großen 20 Prozent waren noch 1.532 cd/m² möglich.

Wer Fotos bearbeiten, die Farbkorrektur von Videos durchführen oder schlichtweg Filme und Serien in bestmöglicher visueller Qualität konsumieren möchte, erhält mit dem Tandem-OLED-Display des iPad Pro den passenden Bildschirm. Auf maximaler Helligkeitsstufe sind ausgewählte HDR-Effekte in Filmen teilweise schon stechend hell.

Nanotexturglas für seidenmattes Finish

Der Redaktion lag für den Test erstmals ein iPad Pro mit der 130 Euro teuren Option auf das Nanotexturglas vor, das sich die Redaktion zuletzt beim MacBook Pro mit M4 (Test) ansehen konnte, aber zuvor noch nie bei einem iPad Pro. Was beim Notebook als sinnvolle Ergänzung wahrgenommen wurde, stellt beim Tablet eine weniger einfache Entscheidung dar. Ob man das Nanotexturglas benötigt oder nicht, hängt von der individuellen Nutzung ab, wie es auch Apple im eigenen Store erläutert.

Beide Optionen für das iPad Pro – Standardglas oder Nanotexturglas – wurden für extrem geringe Spiegelung entwickelt. Schau dir deine Arbeitsumgebung an, um zu entscheiden, welche Option die richtige für dich ist.

Ein Display aus Nanotexturglas ist perfekt für High‑End Workflows mit Farbmanagement oder das Ansehen in anspruchsvollstem Umgebungslicht. Das nanometergenau geätzte Nanotexturglas behält die Bildqualität und den Kontrast bei und streut gleichzeitig Umgebungslicht für noch weniger Blendeffekte. Nanotexturglas ist für die Konfigurationen mit 1 TB und 2 TB Speicher erhältlich.

Apple Store

Maximale Brillanz vs. weniger Reflexionen

Die maximale Brillanz behält definitiv die klassische Ausführung mit Standardglas. Da kann das alternative Glas noch so „nanometergenau geätzt“ sein, die seidenmatte Ausführung wird in diesem Punkt immer einen leichten Nachteil haben. Das Nanotexturglas bleibt im Gegenzug aus fast jedem Winkel frei von Reflexionen, selbst bei sehr spitzer Betrachtung. Ein überraschender Nebeneffekt ist außerdem, dass die Touch-Bedienung auf dem Nanotexturglas geschmeidiger vonstatten geht. Auf der geätzten Oberfläche gleiten die Finger mit nie dagewesener Leichtigkeit. Fettige Fingerabdrücke lassen sich hingegen weniger leicht etwa mit dem T-Shirt wegwischen.

Eine konkrete Empfehlung pro oder contra Nanotexturglas ist an dieser Stelle kaum möglich, zu stark hängt diese Entscheidung von der individuellen Nutzung und Arbeitsumgebung ab. Die Empfehlung der Redaktion: angucken und ausprobieren im Apple Store. Diese Zeit sollte man sich bei einem hochpreisigen Produkt wie dem iPad Pro nehmen. Für sich alleine betrachtet schneidet das Nanotexturglas aber gut ab.

Apps & Mobile Entwicklung

Jurassic World Evolution 3 im Benchmark-Test

ComputerBase testet die PC-Version von Jurassic World Evolution 3 und zeigt die Leistung anhand zahlreicher Grafikkarten-Benchmarks mit AMD Radeon, Nvidia GeForce und Intel Arc. Darüber hinaus steht die Analyse von Raytracing sowie Upsampling im Fokus. Im Test zeigt sich eine ordentliche Performance.

Jurassic World Evolution 3: Die Technik der PC-Version

Nach ziemlich genau vier Jahren Pause erscheint mit Jurassic World Evolution 3 der dritte Teil der mittlerweile bekannten Dinosaurier-Aufbaustrategieserie. Spielerisch orientiert sich der dritte Teil sowohl am Original als auch am zweiten Ableger und erweitert das Gameplay geringfügig. Auch technisch weist die neueste Ausgabe viele Gemeinsamkeiten mit den Vorgängern auf, die Technik hat aber auf dem PC einen Schritt nach vorne gemacht.

Jurassic World Evolution 3 nutzt wieder die hauseigene Cobra-Engine, die sowohl die Dinos als auch die Umgebungen zu inszenieren weiß. Bei der richtigen Lichtstimmung kann JWE 3 ein richtig schönes Spiel sein, das geradezu malerische Landschaften auf den Monitor zaubern kann. Und die schicken Dinos kommen noch hinzu.

Was man allerdings nicht darf, ist die Kamera zu bewegen, denn dann geht die schöne Grafik schnell dahin. Denn Jurassic World Evolution 3 hat vermutlich das schlechteste LOD, das es je in einem Spiel gegeben hat. Gefühlt die halbe Grafik ploppt aus dem Nichts beim Verschieben der Kamera auf – und das bereits bei mittlerer Sichtweite. Das fällt extrem auf und ist sehr störend. Immerhin, wird die Kameraperspektive nicht verschoben, fällt es nicht auf. Hier sollten die Entwickler unbedingt eine weitere Grafikoption anbieten, um das LOD zu entschärfen.

Mit Raytracing und DLSS 4 – aber ohne FSR 4

JWE 3 nutzt Hardware-Raytracing für die Beleuchtung und die Sonnenschatten, die zwar keinen sonderlich großen, aber einen positiven Einfluss auf die Bildqualität haben. Beim Upsampling wird offiziell DLSS 4 mit dem alten CNN- und dem aktuellen Transformer-Model genutzt, darüber hinaus gibt es FSR 3. XeSS wird nicht unterstützt. Für DLSS und FSR gibt es darüber hinaus Frame Generation und DLSS MFG ist ebenso mit dabei.

Warum auch immer, Jurassic World Evolution 3 nutzt nicht die von AMD empfohlene Variante, FSR 3.1 zu integrieren, stattdessen ist der Upsampling-Algorithmus offenbar direkt in den Programmcode integriert. Das hat zwei unterschiedliche Nachteile: FSR 4 kann nicht mittels Treiber-App erzwungen werden. Und der Optiscaler kann FSR ebenso wenig erkennen. Zwar funktioniert es auf einer Radeon, die Inputs von DLSS abzufangen und damit FSR 4 zu erzwingen. Doch fehlt beim „Spoofing“ von DLSS ein Großteil der Vegetation. Damit gibt es schlussendlich kein korrekt funktionierendes FSR 4 in dem Spiel.

Raytracing in der Analyse

Jurassic World Evolution 3 unterstützt Hardware-Raytracing für die globale Beleuchtung sowie die Sonnenschatten. Letzteres lässt sich nur an- sowie abschalten, für ersteres gibt es dagegen verschiedene Qualitätsstufen.

Raytracing hat gut erkennbare Vorteile in JWE 3, wobei vor allem die Beleuchtung wichtig ist. Denn mit reiner Software-Rasterizer-Grafik wirkt die Beleuchtung stellenweise sehr flach, sodass es zum Beispiel trotz zahlreicher Bäume keine richtigen Schatten gibt und stattdessen der Wald leicht gräulich aussieht.

Auch Gebäude profitieren von Raytracing deutlich, denn hier fehlen zahlreiche Schatten bei Raster-Optik. Gerade im nahen Zoom fällt dies auf, doch auch bei entsprechender Kameraentfernung hat Raytracing einen positiven Einfluss.

Ohne Raytracing verliert das Aufbaustrategiespiel nicht plötzlich die gesamte Grafikqualität, doch ist das Feature schon entscheidend, um eine wirklich gute Grafik (abseits der LOD-Problematik) zu bekommen. Entsprechend lautet die Empfehlung der Redaktion, bei ausreichender Performance mit der RT-Beleuchtung und den RT-Schatten zu spielen.

Widescreen im Kurz-Test

Die meisten Spiele unterstützen heute die beliebten Widescreen-Formate, alle Titel dann aber immer mal wieder doch nicht – oder auch nicht korrekt. ComputerBase hat folgende 2 Screenshots in der Auflösung 3.440 × 1.440 (UWQHD) sowie 2.560 × 1.440 (WQHD) aufgenommen, was dem 21:9- und dem klassischen 16:9-Format entspricht. Daran lässt sich erkennen, wie das Spiel mit Widescreen-Auflösungen um geht.

Die offiziellen Systemanforderungen

Die Ladezeiten

Manche Spiele laden unglaublich schnell, andere wiederum benötigen eine schiere Ewigkeit. Mit einer Stoppuhr ausgestattet, misst die Redaktion die Ladezeiten ins Hauptmenü und dann von dort in die Testsequenz. Da Ladezeiten variieren können, wird dies insgesamt dreimal durchgeführt und dann ein Durchschnitt gebildet. Zwischen jedem Versuch wird der Rechner neu hochgefahren, sodass keine Dateien mehr im Cache vorliegen. Falls es abbrechbare Intros oder Videosequenzen gibt, werden sie weggeklickt, denn nur die reine Ladezeit ist wichtig. Sofern das Spiel bemerkbar einmalig Shader vorab kompiliert, wird dieser Lauf nicht in die Rechnung einbezogen. Die Zeit der Shader-Erstellung wird separat angegeben.

Dabei ist zu bedenken, dass ComputerBase einen High-End-PC besitzt, der unter anderem mit einem Ryzen 7 9800X3D und einer Seagate FireCuda 530 als PCIe-4.0-fähige NVMe-SSD ausgestattet ist. Entsprechend werden die Ladezeiten auf den meisten Systemen länger ausfallen. Die Werte hier sind nur zur Orientierung gedacht.

Offizielle Steam-Deck-Kompatibilität

Wenn Spiele auf der Plattform Steam erscheinen, laufen sie auch oft auf dem Steam Deck. Zwar hat die Redaktion bei Technik-Tests nicht immer die Möglichkeit, die Performance auf der tragbaren Konsole zu überprüfen, doch gibt Steam bei den Titeln auch stets eine generelle Einordnung der Kompatibilität an. Wie sie ausfällt, findet sich hier im Artikel.

Aktuell hat Valve aber noch keine Einordnung zur Steam-Deck-Kompatibilität für Jurassic World Evolution 3 bekanntgegeben.

Apps & Mobile Entwicklung

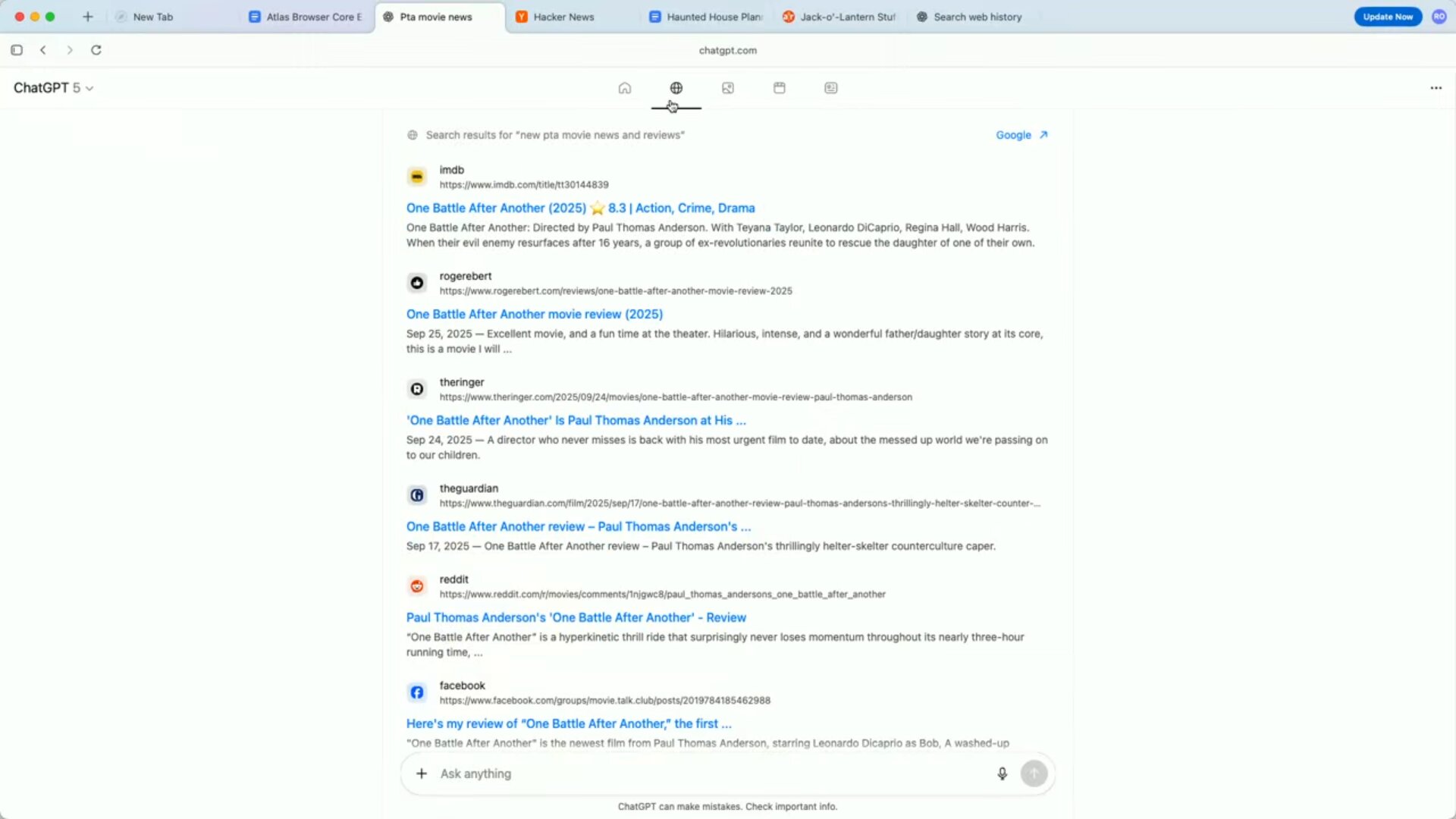

ChatGPT Atlas: OpenAI bringt eigenen Browser auf den Markt

OpenAI hat mit ChatGPT Atlas einen eigenständigen Browser vorgestellt, der Googles Chrome Konkurrenz machen soll. Mit einem jederzeit verfügbaren KI-Chatbot und einem Agenten-Assistenten, der eigenständig Web-Aufgaben übernimmt, soll sich der Browser von herkömmlichen Diensten abheben.

Was OpenAI plant, ist eine Verbindung zwischen einem AI-Chatbot wie ChatGPT und einem Browser. Die Startseite hat zwar ein ChatGPT-Interface, in das sich auch URLs eingeben lassen. Vom Design her erinnert es aber eher an die Google-Startseite als an die ChatGPT-Oberfläche. Unter dem Eingabefeld befindet sich bereits ein Shortcut-Bereich, der personalisiert ist.

Technisch basiert Atlas auf GPT-5, ChatGPT ist der Kern des Browsers.

Mehr KI im Web-Alltag

Im Alltag soll sich ChatGPT Atlas von herkömmlichen Browsern abheben, indem sich alles mit natürlicher Sprache steuern lässt. Drei zentrale Funktionen beschreibt OpenAI in der Präsentation als besonders relevant:

- ChatGPT: Auf jeder Webseite gibt es eine Ask-ChatGPT-Schaltfläche, die den Chatbot in der Sidebar öffnet, um etwa Zusammenfassungen zu erstellen.

- Browser Memory: Das KI-Modell im Browser speichert, wie man im Web unterwegs ist. Dementsprechend personalisierter fallen die Ergebnisse bei Anfragen aus.

- Agent als Preview: Atlas kann Aufgaben übernehmen und etwa Web-Formulare ausfüllen oder im Browser geöffnete Dokumente bearbeiten.

Insbesondere der Agent soll der Startschuss für eine neue Ära sein, heißt es in der Präsentation. Wenn man etwa nach einem Kochrezept sucht und sich die Zutatenliste heraussuchen lässt, kann man fehlende Zutaten über den Agenten bestellen. Dieser übernimmt dann die Kontrolle über den Browser, um Bestellungen durchzuführen. OpenAI erklärt, Nutzer hätten jederzeit die Kontrolle und können den Agenten immer abbrechen.

In der Präsentation kauft der Agent bei Instacart ein. Der Dienst war einer der ersten Partner für OpenAIs Web-Agenten, als dieser im letzten Jahr unter dem Titel Operator vorgestellt wurde. Interessant wird, wie viele Webseiten Atlas unterstützt. Neben Web-Shopping sollen sich mit dem Agenten noch weitere Aufgaben wie Recherchen oder Terminkoordinationen übernehmen lassen.

In der Preview-Phase ist der Agent nur für die Abo-Pakete Plus, Pro und Business verfügbar.

Neue KI-Suche

Stellen Nutzer Suchanfragen, präsentiert ChatGPT Atlas zunächst die Ergebnisse, wie es bei KI-Suchmaschinen üblich ist. Nutzer erhalten also direkt eine Antwort mit Quellen und Bildern anstatt Ergebnislisten. Ergänzend dazu gibt es jedoch noch weitere Reiter, die klassische Ergebnislisten, Bilder oder Videos als Suchresultat präsentieren.

Ungewohnt ist auch: Wenn man auf einen Link klickt, trennt ChatGPT Atlas das Fenster in zwei Teile. Auf der linken Seite sieht man die Quellen-Website, rechts ist weiterhin die Ergebnisliste sichtbar.

Zunächst nur für macOS, Windows und Android später

Verfügbar ist ChatGPT Atlas zunächst weltweit für macOS. Windows, iOS und Android folgen bald. OpenAI verspricht zudem eine schnelle Weiterentwicklung.

Obwohl der KI-Assistent bei der Nutzung omnipräsent ist, verspricht OpenAI den Schutz der Privatsphäre. In dem Fall heißt es: Die Nutzer können kontrollieren, wann ChatGPT beim Webbrowsing aktiv ist. Der Browser-Verlauf lässt sich wie gewohnt löschen, die Memory-Funktion des KI-Modells lässt sich kontrollieren und es gibt einen Incognito-Modus.

Umkämpfter Browser-Markt

OpenAI ist nicht der erste auf dem AI-Browser-Markt. Perplexity hat vor geraumer Zeit Comet vorgestellt, der KI-Browser ist nun frei verfügbar. Ebenso hat The Browser Company mit Dia einen eigenen KI-Browser am Markt.

Google und Microsoft arbeiten ebenfalls daran, die jeweiligen Browser um KI-Funktionen zu ergänzen. Google integriert Gemini in Chrome, um Chatbot-Feature mit Web-Browsing zu verknüpfen. Der AI Mode zeigt bereits den Weg bei der Websuche.

Microsoft hat bereits zahlreiche Copilot-Features in den Edge-Browser integriert. Dazu zählen auch Funktionen wie die KI-Sidebar.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen