Künstliche Intelligenz

Digitalradar: Krankenhäuser machen Fortschritte bei der Digitalisierung

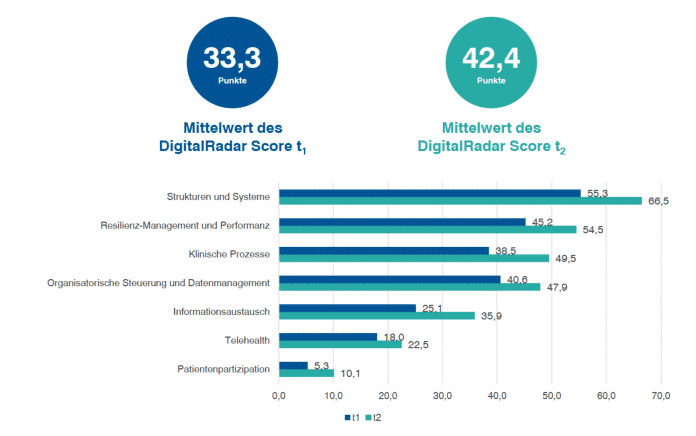

Die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern nimmt weiter Fahrt auf. Das belegt die zweite Reifegradmessung des Digitalradars. Im Vergleich zur ersten Erhebung im Jahr 2021 konnte der Digitalradar-Score um 27 Prozent gesteigert werden. Durchschnittlich erreichen die Krankenhäuser 42 von 100 Punkten für ihren Digitalisierungsgrad. Verbessert haben sie unter anderem die Bereiche „Strukturen und Systeme“, Prozesse, das Datenmanagement und den Informationsaustausch.

Thomas Süptitz, Leiter des Referats Cybersicherheit und Interoperabilität im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), betont, dass die positiven Ergebnisse nur dank des großen Engagements und der Kreativität aller Beteiligten möglich gewesen seien – trotz Herausforderungen wie Fachkräftemangel und bürokratischen Hürden.

Im Gegensatz zur ersten Erhebung 2021 (blaue Balken) ist die durchschnittliche Punktzahl um 9,1 Prozent gestiegen.

(Bild: Digitalradar)

Den Verantwortlichen zufolge liegen insbesondere öffentliche und große Krankenhäuser bei der Digitalisierung vorn. Auch regionale Unterschiede werden sichtbar: So verzeichnet Berlin mit 47,7 Punkten den höchsten Digitalradar-Score, wie Prof. Sylvia Thun bei der Vorstellung der Ergebnisse betont. Bremen verzeichnet demnach einen Zuwachs von 12,3 Punkten und zeigt damit den größten Fortschritt.

Ein zentrales Ziel des Krankenhauszukunftsfonds – die Verbesserung der Interoperabilität und des Informationsaustauschs – wurde vorangebracht. Viele Kliniken investieren demnach gezielt in Patientenportale, um die Beteiligung der Patientinnen und Patienten zu stärken. Die Erhebung basiert auf Daten von rund 1.600 Krankenhäusern. „Der Fortschritt ist beeindruckend, aber es gibt auch noch viel zu tun“, sagt Prof. Volker Amelung, Konsortialsprecher des Digitalradars.

Digitalisierung kostet viel Geld

Das BMG lobt die Entwicklung und sieht die Reifegradmessung als etabliertes Instrument für die weitere Digitalisierung der Krankenhauslandschaft. Mit Blick auf die Zukunft betont das BMG die Notwendigkeit nachhaltiger Finanzierungsmodelle und die kontinuierliche Anpassung an neue Technologien wie Künstliche Intelligenz. Damit beschäftigt sich das BMG derzeit. Sondervermögen und Transformationsfonds helfen zwar, stellen jedoch nicht die dauerhafte Finanzierung der Betriebskosten sicher.

In Zukunft könnten Sanktionen auf weniger digitale Krankenhäuser zukommen. Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz ist bei der Digitalisierung viel passiert, sagte Markus Holzbrecher-Morys, Leiter des Geschäftsbereich „Digitalisierung und eHealth“ bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Interview mit heise online. Aktuell kostet die Digitalisierung Krankenhäuser ihm zufolge vor allem Geld und drohe, bald wieder ausgebremst zu werden: „Die fehlende Betriebskostenfinanzierung ist wirklich ein ganz großes Problem.“ Die Digitalisierung sei kein Selbstzweck, sondern sollte Holzbrecher-Morys zufolge dort eingesetzt werden, wo sie Versorgung und Abläufe tatsächlich verbessert.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Chip-Gesetz: EU-Staaten fordern Strategiewechsel für Halbleiter-Führerschaft

Der European Chips Act zur Stärkung des europäischen Halbleitersektors ist zwar erst seit 21. September 2023 in Kraft. Dennoch rufen die EU-Staaten bereits nach gut zwei Jahren geschlossen nach einer umfassenden Novelle der Verordnung. Sie haben dazu am Montag eine Erklärung veröffentlicht. Darin fordern sie, mehr zu tun, um Europas Position in der globalen Halbleiterindustrie zu stärken und zu revitalisieren.

Anlass für das Papier, das die Mitgliedsstaaten am Montag an die EU-Kommission übergeben haben, ist die für 2026 geplante zielgerichtete Revision des Chip-Gesetzes.

Zweite Phase: Strategische Industrie

Die Unterzeichner sehen den Chips Act als einen ersten Schritt zur Stärkung des Halbleitersektors. Globale Wettbewerber investieren aber erheblich und ein Großteil der Wertschöpfung der Branche finde weiterhin außerhalb der EU statt. Daher sei es an der Zeit für eine zukunftsorientierte zweiten Phase des Chips Act.

Eine Reform sollte Europas derzeitige Schwachstellen beheben, auf geopolitische, technologische und ökologische Herausforderungen reagieren sowie dabei bestehende Stärken und neue Marktchancen nutzen. Die EU-Länder verlangen, den Halbleitersektor als strategische Industrie zu priorisieren – gleichrangig etwa mit Luft- und Raumfahrt oder Verteidigung. Er müsse als Schlüsselziel für Investitionen, Forschung und Entwicklung, Innovation sowie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen behandelt werden.

Die ehrgeizigste Vorgabe des bestehenden Chip-Gesetzes ist die Steigerung des Weltmarktanteils Europas an der Halbleiterproduktion von etwa 10 auf 20 Prozent bis 2030. Dafür sollen insgesamt über 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen mobilisiert werden. Der EU- Rechnungshof kritisierte dieses Ziel im April aber als unrealistisch und zu breit.

Innovationsführerschaft und Resilienz

Die Länder drängen nun darauf, mit einem überarbeiteten Chips Act ein wettbewerbsfähiges europäisches Halbleiter-Ökosystem aufzubauen. Europa soll dabei die technologische Innovationsführerschaft an entscheidenden Punkten wie Materialien, Chipdesign, Ausrüstung und Fertigung weiterentwickeln.

Resilienz haben die Regierungen ebenfalls im Blick: ihnen liegt an einer stabilen und zuverlässigen Versorgung mit vertrauenswürdigen Halbleitern für Europas kritischste Sektoren, insbesondere in Zeiten globaler Störungen oder geopolitischer Unsicherheit.

Die Unterzeichner legen dafür fünf wesentliche politische Prioritäten fest. Sie wollen ein komplementäres Ökosystem mit europäischen Kooperationen und Allianzen aus den Bereichen Industrie, Forschung, Mittelstand sowie Startups errichten. Die für Wachstum innerhalb der EU wichtigen Rahmenbedingungen wie Genehmigungsverfahren, Netzzugang und Energieversorgung sollen passen.

Die Mitgliedsstaaten plädieren dafür, wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEIs) für strategische Halbleiterprojekte zu beschleunigen. Zudem soll ein europäischen Programm zum Fördern von Fähigkeiten mit bestehenden Halbleiter-Kompetenzzentren etabliert werden, um Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie Umschulungs- und Weiterbildungsinitiativen zu fördern. Hochqualifizierte Arbeitskräfte müssten gewonnen und gehalten werden.

Green Deal und internationale Partner

Einen weiteren Schwerpunkt wollen die Länder auf die Entwicklung von Halbleitern legen, die zur „grünen Wende“ beitragen. Sie beziehen sich dabei etwa auf energieeffiziente Chips, saubere Energieanwendungen und die Kreislaufwirtschaft. Die Halbleiterfertigung selbst soll grüner werden durch den Ersatz gefährlicher Stoffe und eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien.

Letzter Punkt ist die globale Zusammenarbeit mit gleichgesinnten internationalen Partnern, um gegenseitig vorteilhafte Abhängigkeiten zu schaffen und eine widerstandsfähige globale Lieferkette aufzubauen. Aus der Bundesregierung haben das Wirtschafts- und das Forschungsministerium das Papier mitgeschrieben. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) überraschte die hiesige Halbleiterbranche im Juni mit der Ansage, das finanzielle Füllhorn für Chipfabriken drosseln zu wollen.

(vbr)

Künstliche Intelligenz

Neue Rechenzentren: CloudHQ investiert 4,8 Milliarden US-Dollar in Mexiko

Es fließen weiter Tech-Milliarden aus den Vereinigten Staaten nach Mexiko. Das US-amerikanische IT-Unternehmen CloudHQ mit Sitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien wird 4,8 Milliarden US-Dollar in den Bau eines Campus mit sechs Rechenzentren im zentralmexikanischen Querétaro investieren. Diese sollen für Cloud Computing und künstliche Intelligenz (KI) genutzt werden. Die Investition werde während der Bauphase 7.200 Arbeitsplätze und nach der Inbetriebnahme, die für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen ist, rund 900 hoch qualifizierte permanente Arbeitsplätze schaffen. Das sagte Mexikos Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard bei der Ankündigung des Projekts in Mexiko-Stadt Ende vergangener Woche.

Die Milliardeninvestition von CloudHQ entspreche der Ausrichtung Mexikos, strategische Projekte anzuziehen, die es dem Land ermöglichen, an der globalen technologischen Transformation teilzunehmen, so Ebrard. „Praktisch alle Dienstleistungen unseres täglichen Lebens hängen bereits von Rechenzentren ab, von Anwendungen über Flugreisen oder vernetzte Haushaltsgeräte bis hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz“, erklärte er.

Wasserlose Kühlsysteme

Das Projekt in Querétaro werde eines der größten in der Region sein und über ein privates Umspannwerk mit einer Leistung von 900 Megawatt versorgt, kündigte Keith Harney, Chief Operating Officer bei CloudHQ, an. Das US-Unternehmen ist einer der weltweit führenden Entwickler von Rechenzentren und hat an 23 Standorten rund um den Globus mehr als 17 Milliarden US-Dollar in digitale Infrastruktur investiert. Der neue Campus in Querétaro werde nach internationalen Energieeffizienzstandards gestaltet, so Harney. Man verzichte auf wasserbasierte Kühlsysteme, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Wirtschaftsminister Ebrard erklärte, der Wasserverbrauch der Anlage werde „sehr gering“ sein. Welche Art von Kühlsystemen zum Einsatz kommen soll, führten die beiden nicht aus. Harney erklärte lediglich, dass das Projekt auf die Nutzung sauberer Energie abziele.

Querétaro hat wie große Teile Zentral- und Nordmexikos seit Jahren mit Wasserknappheit zu kämpfen, da Industrieprojekte und Landwirtschaft die Grundwassersysteme der Region belasten. Die mexikanische Großstadt, drei Autostunden nordwestlich von Mexiko-Stadt gelegen, entwickelt sich gleichwohl immer mehr zu einem Hotspot für Rechenzentren. „Dieses Projekt macht Querétaro zu einem der wichtigsten Standorte für künstliche Intelligenz im Land“, betonte Ebrard. In der jüngeren Vergangenheit haben bereits die US-Konzerne Microsoft und Amazon Milliardeninvestitionen in Querétaro angekündigt bzw. getätigt. Die Amazon-Tochter Amazon Web Services (AWS) will fünf Milliarden US-Dollar in einen Infrastruktur-Cluster investieren, um Kunden fortschrittliche und sichere Cloud-Technologien zu bieten. Microsoft wiederum nahm Anfang 2024 in Querétaro sein erstes regionales Rechenzentrum in Betrieb.

(akn)

Künstliche Intelligenz

US-Regierung nimmt Chinas Technologiesektor ins Visier

Die Vereinigten Staaten verschärfen den Handelskrieg gegen China. Die US-Regierung von Donald Trump kündigte an, gegen Unternehmen vorzugehen, die sie als Risiko für die nationale Sicherheit einstuft. Hunderte chinesische Unternehmen sind demnach von Sanktionen bedroht. Denn nach einer neuen Regelung unterliegen künftig auch Tochterfirmen von Unternehmen, die auf einer als „Entity List“ bekannten schwarzen Liste des US-Handelsministeriums stehen, Handelsbeschränkungen. Das berichtete am Montag die US-Tageszeitung Wall Street Journal.

Dem Bericht zufolge soll auf diese Weise eine Lücke geschlossen werden, die es Unternehmen nach Ansicht Washingtons ermöglicht, Tochtergesellschaften zu gründen, um die Sanktionen der Entity List zu umgehen. Unternehmen, deren Mehrheitseigentümer auf der Liste stehen, unterliegen künftig ebenfalls den gleichen Beschränkungen.

Die neue Vorschrift schließe eine „erhebliche Lücke“ und stärke „damit das Exportkontrollsystem insgesamt“, schreibt das zuständige Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums auf seiner Webseite. Jeffrey I. Kessler, Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit im US-Handelsministerium, erklärte: „Zu lange haben Schlupflöcher Exporte ermöglicht, die die nationale Sicherheit und die außenpolitischen Interessen der USA untergraben. Unter dieser Regierung schließt das BIS diese Schlupflöcher und stellt sicher, dass die Exportkontrollen wie vorgesehen funktionieren.“ Die Regelung soll am Dienstag offiziell im Federal Register veröffentlicht werden und am selben Tag in Kraft treten.

Maßnahmen gegen Chinas Technologiesektor

Die Änderung ist laut Wall Street Journal eine weitreichende Maßnahme, die potenziell Tausende Unternehmen weltweit betrifft; Hauptziel aber dürfte Chinas Technologiesektor sein. Chinesische Unternehmen wie Huawei hätten zahlreiche Tochterunternehmen, was es für die USA schwierig mache, sie vollständig von US-amerikanischer Technologie abzuschneiden. Die nun vorgenommenen Ergänzungen der Entity List aber könnten US-Unternehmen belasten, die für Rohstoffe oder Komponenten auf chinesische Firmen angewiesen sind, und Lieferketten stören, so die Zeitung weiter. Viele US-amerikanische Unternehmen werden nun gezwungen sein, ihre Geschäftspartner genauer unter die Lupe zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie die neue Regelung einhalten. Das werde voraussichtlich zu einem Anstieg der Compliance-Kosten führen, schreibt das Blatt. Geschäfte mit Unternehmen auf der Entity List sind unter Bedingungen weiter möglich. Dafür müssen Unternehmen Lizenzen beantragen und genehmigen lassen, wobei einige allgemeine Lizenzen für 60 Tage genehmigt würden, um den Unternehmen Zeit für Anpassungen zu geben, so die US-Regierung.

In der Vergangenheit hat Washington bereits weitreichende Exportbeschränkungen für besonders schnelle KI-Chips von US-Chipherstellern wie Nvidia nach China erlassen. Vor einigen Wochen erteilte Washington zwar erste Genehmigungen für den Export von Nvidias H20-Beschleunigern nach China, aber gerade der Halbleitersektor steht wegen Trumps Zollpolitik weiter unter Druck. Die US-Regierung versucht, China im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) von US-Technologie abzuschneiden.

Die Ausweitung der Sanktionsliste kommt nur wenige Tage, nachdem Washington und Peking eine Vereinbarung im Streit um ein drohendes TikTok-Verbot in den USA erzielt haben und könnte die laufenden Handelsgespräche zwischen beiden Seiten erschweren. Die Trump-Regierung hat bereits Dutzende chinesische Unternehmen auf die Entity List gesetzt. Überdies hat sie Anfang des Jahres US-Unternehmen aufgefordert, keine Chips von Huawei zu verwenden. China wiederum hat kürzlich mehrere US-Firmen sanktioniert und die Ausfuhr seltener Erden eingeschränkt.

(akn)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen