Künstliche Intelligenz

Erste RISC-V-Grafikkarte kommt in Fahrt

Eine große Stärke der offenen Befehlssatzarchitektur RISC-V ist ihre Flexibilität. Die nutzt das kalifornische Unternehmen Bolt Graphics für ihre Graphics Processing Unit (GPU) Zeus. Allerdings zielt Zeus nicht auf Gaming-PCs oder KI-Rechenzentren, sondern zunächst auf Einsatzbereiche wie 3D-Rendering mit Programmen wie Blender, Autodesk Maya oder der Unreal Engine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Für solche Anwendungszwecke eignet sich Zeus laut Bolt Graphics besser als gewöhnliche PC- und Workstation-Grafikkarten, etwa von Nvidia. Denn erstens steuert Zeus viel lokalen Speicher an und nutzt zweitens die Berechnungstechnik Pathtracing. Die soll Vorteile im Vergleich zum etablierten Raytracing bieten.

Als weiteren Einsatzbereich für Zeus sieht Bolt Graphics auch wissenschaftliche und technische Simulationsprogramme. Denn die Gleitkommarechenwerke der in Zeus eingebauten RISC-V-Prozessorkerne nach RVA23-Spezifikation liefern hohe Leistung auch bei doppelt genauen Werten, also Double Precision (DP) alias FP64.

Modularer Aufbau

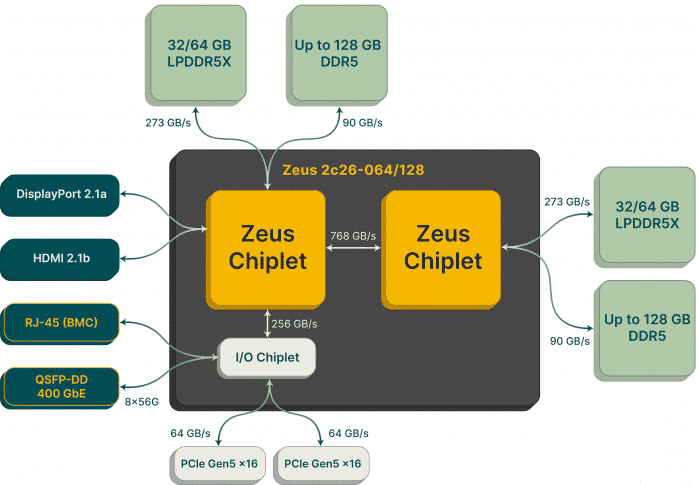

Zeus hat nicht nur RISC-V-Kerne, sondern auch sonst ungewöhnliche Eigenschaften für eine GPU. Ein Zeus-Chip hat 128 MByte eingebauten Cache und steuert 32 GByte LPDDR5X-RAM an – also nicht etwa schnelleres, aber auch teureres und stromdurstigeres GDDR7-RAM oder HBM. Außerdem stecken in Zeus auch DDR5-Speichercontroller für bis zu 128 GByte (2 × 64 GByte) Erweiterungsspeicher in Form von (SO-)DIMMs.

Zeus besteht aus Chiplets mit RISC-V-Kernen, die sich zu größeren Verbünden koppeln lassen.

(Bild: Bolt Graphics)

Eine Chiplet-zu-Chiplet-Schnittstelle mit bis zu 768 GByte/s verbindet zwei oder vier Zeus-Chiplets. Zudem bindet Zeus ein I/O-Chiplet mit 256 GByte/s an, das wiederum zwei PCIe-5.0-x16-Ports bereitstellen kann sowie auch Ethernet mit 400 Gbit/s und einen Netzwerkport für die Fernverwaltung (BMC).

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeus-Cluster

Über die schnellen Ethernetports – Produktvarianten sollen 800GbE bringen – lassen sich mehrere Zeus-Systeme zu Clustern koppeln. Ein zusätzlicher Allzweckprozessor (CPU) zum Booten eines Betriebssystems ist überflüssig, weil die RVA23-Kerne auch selbst Linux ausführen können. Zeus gehört also wie Nvidia Grace Hopper/Grace Blackwell und der AMD Instinct MI300A zur Klasse der Server-APUs.

Die einfachste Zeus-GPU heißt 1c26-032. Sie hat ein einziges Zeus-Chiplet und soll als PCIe-x16-Karte mit 120 Watt TDP auskommen.

Bolt Graphics verspricht für Zeus 1c26-032 eine maximale FP64-Rechenleistung von 5 TFlops sowie 614 Tops für Integer-Matrixberechnungen (Int8). Bestimmte Rechenaufgaben und vor allem Path Tracing soll eine Zeus 1c26-032 mit 120 Watt deutlich schneller erledigen als eine Nvidia GeForce RTX 5080 mit 360 Watt, die auch nur 16 GByte (schnelleres) RAM besitzt.

Demosysteme ab 2026

Bolt Graphics führte Zeus-Prototypen kürzlich auf dem OCP Global Summit des Open Compute Project vor. Die Serienproduktion soll erst 2027 laufen, aber Entwickler sollen bereits im ersten Halbjahr 2026 auf Demosysteme zugreifen können.

(ciw)

Künstliche Intelligenz

Microsoft: Aktienkurs wegen des schwächeren Cloud-Ausblicks abgeschmiert

Nachdem Microsofts Ausblick auf das kommende Cloud-Geschäft bei der Vorstellung der Geschäftszahlen verhaltener ausgefallen ist als erhofft, ist der Aktienkurs des US-Softwarekonzerns am Donnerstag um 10 Prozent abgesackt. Dazu dürfte der Fakt beigetragen haben, dass Microsoft zwar ein deutliches Plus der Buchungen von Cloud-Kapazität vermelden konnte, das aber vor allem OpenAI zu verdanken ist. Hier bleibt unklar, wann das KI-Unternehmen diese Kapazitäten tatsächlich bucht und vor allem bezahlt. Die erhebliche Kurskorrektur an der Börse ist für die Microsoft-Anteile der stärkste Rückgang seit März 2020, schreibt CNBC. Der Marktwert des Konzerns ist allein am Donnerstag um 357 Milliarden US-Dollar gefallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut den am Mittwoch vorgestellten Geschäftszahlen hat Microsoft den Umsatz und die Gewinne zwar erneut deutlich gesteigert, wobei die Cloud-Geschäfte einmal mehr die größten Wachstumstreiber waren. Aber das prognostizierte Azure-Wachstum von 39 Prozent lag minimal unter den Erwartungen der Anleger und Anlegerinnen. Die Kurskorrektur hat sich deshalb schon im nachbörslichen Handel angedeutet, am Handelstag kam es dann aber deutlich dicker. Dabei hatte Microsofts Finanzchefin darauf verwiesen, dass man ein höheres Wachstum hätte erreichen können, wenn man mehr Cloud-Kapazität für die Kundschaft bereitgestellt und nicht für Microsofts eigene KI-Kapazitäten vorgehalten hätte. Das Argument hat augenscheinlich aber nicht verfangen.

Anders als bei Microsoft hat die Vorstellung der Geschäftszahlen bei Meta die Aktienmärkte regelrecht begeistern können. Die Aktien des Facebook-Konzerns haben allein am Donnerstag um mehr als 10 Prozent zugelegt. Wie es um das Cloud-Geschäft insgesamt steht und welche Erwartungen die anderen Schwergewichte der Branche haben, wird nächste Woche deutlicher werden, dann stellen Alphabet und Amazon ihre Geschäftszahlen vor.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Viertes Quartal: Apple mit guten Zahlen – nur wie geht’s weiter?

Gute Nachrichten aus Cupertino: Apple hat in der Nacht zum Freitag erneut hervorragende Zahlen vorlegen können. Im vierten Quartal von Oktober bis Dezember, das Apples erstem Finanzquartal 2026 entspricht, wurde bei 143,8 Milliarden US-Dollar Umsatz ein Nettogewinn von 42,1 Milliarden Dollar erreicht (Betriebsgewinn: 51 Milliarden Dollar). Der Umsatz ist ein neuer Rekord: Noch nie in einem Quartal war dieser so hoch – egal ob in einem traditionell starken Weihnachtsquartal oder überhaupt. Das Umsatzplus lag bei 16 Prozent, der Gewinn pro verwässerter Aktie ging um 19 Prozent auf 2,84 Dollar hoch. Der operative Cashflow erreichte im Quartal bis zum 27. Dezember 53,92 Milliarden Dollar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Das iPhone – im Herbst neu waren die Modelle 17, 17 Pro, 17 Pro Max und Air – habe ebenfalls das beste Quartal überhaupt erzielt, so Apple-Konzernchef Tim Cook vor Analysten. Man sei mit dem Ergebnis „deutlich vor unseren eigenen Erwartungen“. Apple teilte weiter mit, dass die Zahl der aktiv verwendeten Geräte nun auf 2,5 Milliarden hochgegangen sei. Cook glaubt unter anderem, dass dies mit der „unglaublichen Kundenzufriedenheit“ zu tun habe. Für ihn baut Apple die „absolut besten Produkte und Dienste der Welt“ – trotz der Tatsache, dass es zuletzt immer wieder Kritik an der Innovationskraft des Unternehmens gab, insbesondere im Bereich KI, wo der Konzern zuletzt Google zu Hilfe rufen musste.

Höhere Marge, Mac schrumpft

Mit Blick auf die Bruttomarge konnte Apple wieder zulegen: Diese lag bei 48,2 Prozent, ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Apple will nun zum 12. Februar eine Dividende in Höhe von 26 US-Cent pro Anteilsschein zahlen – an alle, die bis zum 9. Februar Aktionär sind. Apple nannte allerdings keine Umsatzziele für das kommende Quartal. Bei der Aufteilung der Sparten glänzte einmal mehr der Bereich Dienste.

Er überschritt jetzt die Umsatzmarke von 30 Milliarden Dollar – im Vorjahresquartal waren es noch knapp 4 Milliarden weniger. Das iPhone-Geschäft wuchs von 69,1 auf 85,2 Milliarden Dollar, das iPad-Business von 8 auf 8,5 Milliarden Dollar. Allerdings kam es – auch wegen eines eher unattraktiven Produktportfolios im Herbst, wo etwa neue Pro- und Max-MacBook-Pro-Maschinen fehlten – beim Mac zu einem Umsatzrückgang von 8,9 auf 8,3 Milliarden Dollar. Der Wearables-, Heim- und Zubehör-Bereich blieb ungefähr gleich bei 11,49 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 11,7 Milliarden Dollar).

Google soll helfen – aber wie genau, bleibt unklar

Im Gespräch mit Analysten, das nach Verkündung der Quartalszahlen traditionell erfolgte, sagte Cook, das iPhone 17 sei ein einzigartiges Produkt, das „verschiedene für die Nutzer zwingende Funktionen in einer Hardware“ versammele. Es sei „extrem gut“ gelaufen. Ob Apple Intelligence, das die Branche weitläufig als Enttäuschung sieht, bei den Verkäufen half, sagte Cook nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Umsatzrückgang beim Mac bügelte der Apple-CEO mit dem Hinweis ab, dass der Mac ja im Gesamtjahr gewachsen sei, nur eben nicht im Quartal. Zur Zusammenarbeit mit Google sagte Cook, das sei ein Schulterschluss, bei dem Apple weiterhin unabhängig seine „eigenen Sachen“ angehen werde. Er sprach explizit die lange verschobene kontextsensitive Siri an, die davon profitieren soll. Weitere Details zur Zusammenarbeit und dem Arrangement mit Google wollte Cook nicht verraten. In Sachen Zollbelastung unter anderem durch die Trump-Regierung sagte Cook, die Summe, die man dafür zurückgelegt habe, 1,4 Milliarden Dollar, sei ungefähr erreicht worden. Bei der Länderverteilung kam der größte Umsatz aus Nord- und Südamerika (58,5 Milliarden Dollar), gefolgt von Europa (38,14 Milliarden Dollar) und Greater China (Festlandchina inklusive Hongkong, Macao und Taiwan) mit 25,5 Milliarden Dollar. Nord- und Südamerika legten um knapp 5,9 Milliarden Dollar zu, Europa um nicht ganz 4,3 Milliarden Dollar und China besonders deutlich um 7 Milliarden Dollar.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Weltraumteleskop James Webb: Neuer Rekord bei am weitesten entfernten Galaxien

Das Weltraumteleskop James Webb hat erneut einen Rekord gebrochen: Es hat die am weitesten entfernte Galaxie entdeckt und jetzt bestätigt. Die Galaxie mit der Bezeichnung MoM-z14 weist eine Rotverschiebung von 14,44 auf, haben die Verantwortlichen der Weltraumagenturen ESA, NASA und CSA jetzt bekannt gegeben. Das heißt, wir sehen sie so, wie sie gerade einmal 280 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesehen hat. Die Entfernung der bereits im Frühjahr 2025 entdeckten Galaxie ist spektroskopisch bestätigt worden, schreiben die Betreiber des Weltraumteleskops. Mit dem Fund hat das hochmoderne Instrument die Grenzen des für uns beobachtbaren Universums noch einmal weiter in Richtung des Urknalls verschoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Instrument wirft immer neue Fragen auf

MoM-z14 gehört zu einer größer werdenden Gruppe von überraschend hellen Galaxien im frühen Universum, rufen die Forscher und Forscherinnen in Erinnerung. Davon gebe es 100-mal mehr, als laut den bisherigen Modellen möglich sein sollten. Wie bei MoM-z1 wurde bei einigen davon unerwartet viel Stickstoff nachgewiesen. Vorstellbar sei, dass in der viel dichteren Umgebung vergleichsweise kurz nach dem Urknall supermassereiche Sterne entstanden sind, die den Stickstoff produziert haben könnten, schreibt das Team. Das wären Sterne der allerersten Population, nach denen aktuell intensiv gesucht wird. Noch gibt es diesbezüglich aber nur verschiedene Hypothesen. Jeder neue Fund des Weltraumteleskops macht deutlich, wie dringend sie nötig sind.

Bei MoM-z14 gibt es demnach auch Hinweise darauf, dass sie inmitten eines dichten Nebels aus Wasserstoff liegt, den die frühesten Galaxien erst einmal wegräumen mussten, um das Universum transparent zu machen. Erst während dieser Reionisierung ist mehrere hundert Millionen Jahre nach dem Urknall der lichtdurchlässige Kosmos entstanden, den wir heute kennen. Während dieser „kosmischen Morgendämmerung“ haben die ersten Sterne und Galaxien die Elektronen von den Wasserstoffkernen (den Protonen) getrennt. Die konnten dann keine Photonen (also Licht) mehr absorbieren, das Universum wurde transparent. Das Weltraumteleskop James Webb wurde mit dem erklärten Ziel konstruiert, diesen Prozess zu beobachten.

Das Weltraumteleskop James Webb wurde am 25. Dezember 2021 gestartet, und zwar auf so ideale Weise, dass der eingesparte Treibstoff eine Verdoppelung der Missionsdauer auf 20 Jahre ermöglicht hat. Anfang Juli 2022 hat das Instrument dann die Forschungsarbeit aufgenommen und sorgt seitdem mit großer Regelmäßigkeit für wichtige und teils bahnbrechende Entdeckungen. Eine Reihe seiner Beobachtungen stellt unsere Annahmen zur Frühgeschichte auf die Probe. So wurden mit dem Gerät winzige, extrem helle und auffallend rote Lichtpunkte entdeckt, bei denen es sich womöglich nicht um überraschend reife Galaxien, sondern aktive Schwarze Löcher handelt. Vor zwei Jahren wurde außerdem eine unerwartet frühe Kollision zweier außergewöhnlich massereicher Galaxien gefunden.

(mho)

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 1 Monat

Künstliche Intelligenzvor 1 MonatSchnelles Boot statt Bus und Bahn: Was sich von London und New York lernen lässt

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenHuawei Mate 80 Pro Max: Tandem-OLED mit 8.000 cd/m² für das Flaggschiff-Smartphone

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommentar: Anthropic verschenkt MCP – mit fragwürdigen Hintertüren

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFast 5 GB pro mm²: Sandisk und Kioxia kommen mit höchster Bitdichte zum ISSCC

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatDie meistgehörten Gastfolgen 2025 im Feed & Fudder Podcast – Social Media, Recruiting und Karriere-Insights

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenSyncthing‑Fork unter fremder Kontrolle? Community schluckt das nicht

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenWeiter billig Tanken und Heizen: Koalition will CO₂-Preis für 2027 nicht erhöhen