Künstliche Intelligenz

Fedora Linux 43: Adieu X11, Hallo WebUI

Zwar ist Fedora um weitreichende Umbauten an der Linux-Distribution nie verlegen, doch haben die beiden signifikanten Änderungen zur jetzt veröffentlichten Version 43 weiteren Vorlauf benötigt und im Falle der entfernten X11-Unterstützung in Gnome zu internen Diskussionen geführt. Mit Fedora Linux 43 ist die Gnome-Session ab jetzt nur noch mit Wayland als Display-Protokoll verfügbar – ein optionales Paket zum Nachrüsten einer X11-Session gibt es nicht mehr. Denn Gnome und seine Komponenten sind hier nun ganz ohne X11 kompiliert – eine Möglichkeit dieser Desktop-Umgebung ab Gnome Version 47. Die Reduktion auf Wayland sollte zunächst auch den Display-Manager GDM zur Anmeldung betreffen, welcher ohne X11-Unterstützung auch keine anderen, zusätzlichen installierten Desktop-Umgebungen mit diesem Protokoll mehr starten könnte. So wie Ubuntu verzichtete Fedora deshalb auf den letzten Schritt und belässt X11 bis Fedora 49 in GDM, damit Anwender mit mehreren installierten Desktops neben Gnome vorerst nicht auf einen anderen Display-Manager wie LightDM ausweichen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anaconda in neuem Gewand

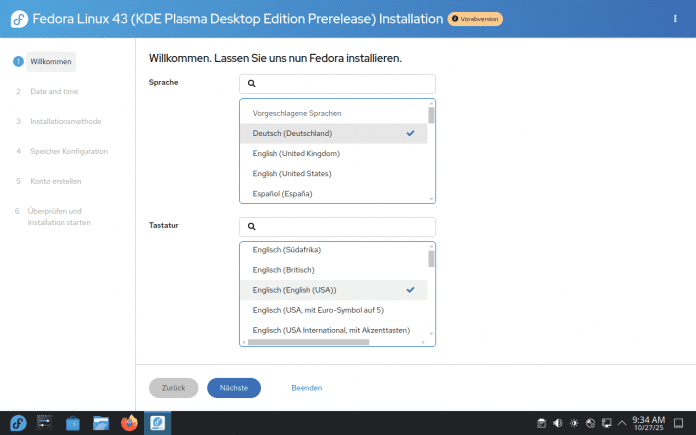

Der Installer Fedoras, genannt Anaconda, fiel immer schon mit einer ungewöhnlichen Benutzerführung auf, die keine linearen Menüs präsentiert, sondern Untermenüs für die einzelnen Schritte wie Partitionierung, Benutzerkonto sowie Netzwerkverbindungen zeigt. Zuletzt bekam Anaconda in Fedora 26 mit dem alternativen Partitionierer Blivet eine größere Ergänzung, die fortgeschrittenen Anwendern detaillierte Einstellungen beim Anlegen neuer Partitionen bot. Jetzt zieht Fedora mit dem neuen Installer WebUI die lange bekannten Probleme der Anaconda-Oberfläche glatt. WebUI basiert auf HTML, Javascript sowie Python und setzt ein lineares, intuitiveres Frontend vor Anaconda, das den gewohnten Installationswegen anderer Linux-Distributionen ähnlicher ist.

Diese Oberfläche zur Installation war schon in der Gnome-Ausgabe von Fedora 42 zu sehen. Nun ist der neue, lineare Installer auch der Standard in der KDE-Version und den anderen Fedora-Spins geworden.

(Bild: Screenshot David Wolski)

Mit einer neuen Option zur Reinstallation kann WebUI das System außerdem über ein bestehendes erneut installieren, behält dabei aber die bereits vorhandenen Daten in den Home-Verzeichnissen. Sein Debüt hatte der neue Installer, der seit Fedora 37 in Entwicklung ist, schon in der vorherigen Ausgabe. Allerdings nur in der Gnome-Version Fedoras, während jetzt der neue Installer auch bei KDE Plasma und den Fedora-Spins der Standard ist. Kleine Unterschiede gibt es dabei im Installer der Gnome-Ausgabe: Die Erstellung des ersten Benutzerkontos erfolgt in Gnome nach dem ersten Boot des installierten Systems, bei den anderen Fedora-Ausgaben gleich in der WebUI. In den kommenden Ausgaben wird WebUI auch die Server-Ausgabe, die Netzwerk-Installationsmedien und die Immutable-Ausgaben installieren und das bisherige GTK4-Frontend für Anacoda ab Fedora 46 komplett ersetzen. Der Aufbau als App mit Web-Techniken soll überdies die Installation Fedora in Cloud-Instanzen über Remote-Verbindungen im Browser erleichtern.

Boot-Partition und initiale Ramdisk

Einfacher ist auch die automatische Partitionierung geworden, bei welcher Fedora von Haus ein btrfs-Volumes mit dem Home-Verzeichnis als Subvolumes anlegt, mit einer aktivierten Komprimierung per Zstandard und sehr niedriger Kompressionsstufe. Dieses Verfahren soll keinen Speicherplatz sparen, sondern die Schreibvorgänge für Flash-Datenträger messbar reduzieren. Im EFI-Modus verlangt Fedora nun stets nach einem Datenträger mit GPT als Partitionstabelle und akzeptiert keinen Master Boot Record mehr. Diese Kombination ist zwar seitens der EI-Spezifikation möglich, machte in der Praxis mit UEFI-Implementierungen verschiedener Hersteller immer wieder Probleme. Wer Fedora einige Versionen schon per Paketmanager DNF auf neue Ausgaben aktualisiert hat, kennt in vielen Fällen auch die Fehlermeldung über eine zu kleine /boot-Partition beim Entpacken neuer Kernel-Pakete. Die separate Boot-Partition dehnt Fedora deshalb bei Neuinstallation auf 2 GByte aus, um größere initiale Ramdisk, die weiterhin experimentellen Unified Kernel Images (UKIs) und mehr Firmware aufnehmen zu können. Für initiale Ramdisks nutzt Fedora nicht mehr den Packer XZ, sondern Zstandard, um einen Neustart ein paar Sekunden schneller absolvieren zu können. Das Paketformat aktualisiert Fedora auf RPM 6.0, das mehrere Signaturen pro Paket erlaubt, die Verwaltung der OpenPGP-Schlüssel aus Repositorys vereinfacht und lokal gebaute, eigene RPM-Paket automatisch signieren kann.

Desktops: Fedora in vielen Varianten

Weiterlesen nach der Anzeige

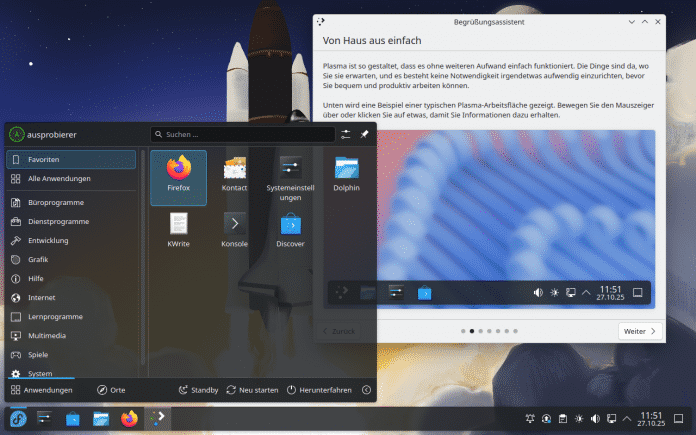

Der Kernel ist in Version 6.17, wie bei Fedora zu erwarten, auch hier wieder sehr jung. Im Laufe des Unterstützungszeitraums bis Dezember 2026 werden die Entwickler auch mindestens noch die kommende Kernel-Version 6.18 nachschieben. Die GNU-Toolchain hat Fedora auf Gcc 15.2 und Glibc 2.42 gehievt. Python-Entwickler bekommen den Interpreter in Version 3.14 vorinstalliert, das wieder einige Methoden als veraltet markiert oder bereits entfernt hat. Zur Abwärtskompatibilität gibt es weiterhin Python 3.13 in den Paketquellen. Wie immer gibt es Fedora auch mit anderen Desktops als mit Gnome 49 und KDE Plasma 6.5 in den Hauptversionen.

Seit Fedora 42 ist die KDE-Ausgabe, nun mit Plasma 6.5 ausgestattet, zur Hauptausgabe neben Gnome befördert. Automatischer Theme-Wechsel und abgerundete Kanten sind die Highlights dieser Plasma-Version.

(Bild: Screenshot David Wolski)

Installierbare Live-Systeme gibt es als „Spins“ auch wieder mit den schlankeren Arbeitsumgebungen von XFCE, LXQT, LXDE und Mate. Zudem gibt als Alternative zu Gnome auch das von Linux Mint bekannte Cinnamon, Budgie und auch schon eine Vorabversion des neuen Rust-Desktops Cosmic, der aktuell von System76 entwickelt wird. Auch diese Versionen liegen nicht nur für die x86-64Architektur vor, sondern auch für ARM.

Der aktuelle Stand der wichtigsten Unix- und Linux-Distributionen:

(dmk)

Künstliche Intelligenz

„Flekst0re“: Alternativer iOS-Marktplatz verändert bekannte Apps

In der EU – und bald auch in weiteren Regionen – ist Apple dazu verpflichtet, alternative App-Marktplätze zuzulassen. Der übliche Weg ist komplex und setzt aktuell sechs Schritte voraus, bis der User etwa den Epic Games Store auf seinem Gerät hat. Es gibt aber auch noch andere Wege, die nun die Security-Research-Abteilung des Mobile-Device-Management-Anbieters Jamf untersucht hat: Dienste, die verschiedene Tricks verwenden, um neue App-Quellen zu erschließen. Dabei kann es – wovor auch Apple stets intensiv warnt – zum Reißen von schwerwiegenden Sicherheitslücken kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Zertifikatsprofil hebel Sicherheitsmechanismen aus

Der sogenannte Flekst0re, der mit dem Slogal „Jailbreak ohne Jailbreak“ wirbt, nutzt Apples reguläre Wege für alternative App-Marktplätze nicht, sondern operiert mithilfe eines manuell zu installierenden Zertifikatsprofils. Das macht die Sache nochmals unsicherer, zumal Apple hier dann für die derart vertriebenen Apps keinerlei auch nur rudimentäre Sicherheitsüberprüfung vornimmt.

Laut Jamf nutzen die Flekst0re-Server dann auch noch Enterprise-Distribution-Zertifikate, um die Apps auf die Geräte zu bekommen – auch das ein Hack. Damit werden alle Apple-Sicherheitsmerkmale ausgehebelt, obwohl die Anwendungen auf den Geräten selbst wie „normale“ Apps aussehen. Auch das Angebot im Flekst0re wirkt dubios: Hier werden – mit Original-Icons versehene – „Sonderversionen“ bekannter Apps wie YouTube, Instagram, WhatsApp oder TIkTok vertrieben, genauso wie bekannte Spiele, darunter sogar das für iOS gar nicht offiziell verfügbare „Cuphead“.

Schnüffelnde WhatsApp-Variante eingebracht

Jamf zufolge können über den Vertriebsweg aufs Gerät gelangte Apps letztlich alles. Belegt wurde dies mit einer eigens manipulierten WhatsApp-Variante, die Chats mitschneiden und weiterversenden kann. Der Proof of Concept wurde über Flekst0re vertrieben, dann aber wieder gelöscht. Jamf rät, keinesfalls wichtige Accountdaten in solche Apps einzugeben und zudem auf die Quellen (Repositories, Repos) zu achten. Man dürfe zudem nicht annehmen, dass der nicht notwendige Jailbreak das Gerät sicher halte. „Unbekannten Code laufen zu lassen, der von unbekannten Parteien signiert wurde, könnte genauso oder noch gefährlicher sein.“

FlekSt0re selbst gab gegenüber Jamf an, man teste alle Apps vorher „um sicherzustellen, dass sie laufen“. Alle Apps seien zudem „sicher“ und übertrugen „keine Daten oder andere Informationen“, denn das sei „technisch schwierig“. FlekSt0re sieht sich selbst nur als „bequemer Dienst für das Signieren von Anwendungen“. Die Macher räumen allerdings ein, auch mindestens drei weitere Repositories eingebunden zu haben, die sie nicht selbst kontrolieren. „Wir sind mit den Machern im Kontakt, um sicherzustellen, dass die Apps genauso sicher sind.“ Allerdings sei man für die dort vertriebenen Anwendungen nicht verantwortlich, schließlich stünden sie auch für weitere Nutzer offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Bastelanleitung: Joystick aus IKEA-Kiste bauen

Der Bau eines eigenen Gamecontrollers ist ein besonders schönes Projekt für angehende (und auch junge) Maker, denn er erfordert wenig technische Vorkenntnisse und führt, mit höchstens sehr einfachen Lötaufgaben, schnell zu einem praktischen, selbst gebauten Gerät – mit dem man eine Menge Spaß haben kann. Dafür notwendige Sets, die einen Joystick, leuchtende Knöpfe sowie alle notwendigen Kabel und die Platine zum Anschluss an einen USB-Port enthalten, kosten ca. 25 Euro. Diese muss man nur noch in ein passendes Gehäuse verbauen. Dafür eignet sich im Prinzip natürlich nahezu jede größere Box oder Holzkiste, etwa eine Weinkiste, für den Einbau von ein oder sogar zwei Joysticks samt Knöpfen.

Was die Ikea-Boxen namens Glis (in der Größe 17 × 10 × 8 cm), die es in verschiedenen Farben im 3er-Pack für 6,99 Euro gibt, für solch ein Projekt aber geradezu prädestiniert, sind die vier Einkerbungen im Deckel, die ursprünglich dazu dienen, die Kisten besser stapeln zu können. Für uns markieren sie stattdessen die Position von vier Arcade-Buttons. Außerdem lassen sich die Boxen leicht bearbeiten und bleiben dennoch stabil genug.

- Controller für Retro-Gaming bauen

- Ikea-Boxen umfunktionieren

- Frei konfigurierbare Tastenbelegung

Schnell gebohrt

Die notwendigen Löcher für die Knöpfe kann man nicht nur mit einem Stufen- bzw. Lochbohrer (der Durchmesser der Knöpfe beträgt in der Regel 30 mm) in den Deckel bohren, notfalls reicht auch der Schleifaufsatz eines Dremels aus – ein Werkzeug, das man versierten Kindern und Jugendlichen durchaus eigenverantwortlich in die Hand geben kann .

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Bastelanleitung: Joystick aus IKEA-Kiste bauen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Bericht: Apples Diensteabteilung überholt Umsatz von Tesla

Analysten gehen davon aus, dass es Apple erstmals gelingt, in seiner schnell wachsenden Sparte Services einen Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar zu überschreiten. Das berichtet die Financial Times. Im Finanzjahr sollen es demnach insgesamt 108,6 Milliarden Dollar sein, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so eine Prognose von Visible Alpha, aus der die Zeitung zitiert. Apple berichtet am Donnerstag seine Quartalszahlen, die auch das Fiskaljahr abschließen, das jeweils im September endet. Der Bericht sorgte für gute Stimmung an der US-Technologiebörse NASDAQ: Apple gelang es am Dienstag kurzzeitig, erstmals einen Unternehmenswert von vier Billionen Dollar zu überspringen, etwas, was zuvor nur Nvidia und Microsoft gelungen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Massive Sparte mit hohen Gewinnen

Zur Einordnung: Sollten die Flüsterzahlen stimmen, wäre Apples Dienstegeschäft allein umsatzstärker als der E-Auto-Spezialist Tesla oder der Unterhaltungskonzern Disney. Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass die Services-Sparte, die unter dem langjährigen Manager Eddy Cue, dem Senior Vice President of Internet Software and Services, agiert, ein Viertel von Apples Umsatz ausmachen und bis zur Hälfte der Gewinne liefern. Die Margen sind äußerst lukrativ.

Zu Apples Services gehören insbesondere der App Store mit seinen hohen Provisionen, aber auch der Abodienst iCloud+, die Streaming-Angebote Apple TV und Apple Music, die Support- und Serviceabteilung AppleCare, der Bezahldienst Apple Pay sowie kleinere Angebote wie der Videospieledienst Arcade oder das Nachrichtenangebot News+. Hinzu kommen Einnahmen wie jene, die Google für die Platzierung im Browser Safari zahlt – allein das sind wohl im Jahr über 20 Milliarden Dollar.

Apple steht unter Druck

Dass der Umsatz weiter derart wächst, ist bemerkenswert, weil das App-Store-Geschäft in vielen Teilen der Welt unter Druck steht. So erzwingt etwa die EU die Öffnung von Apples Plattform inklusiver alternativer App-Marktplätze, schreibt Apple vor, alternative Bezahlwege zuzulassen. Anderswo agieren Regulierer ähnlich – von Japan bis Brasilien. Auch gibt es immer wieder Klagen von App-Anbietern inklusive weltweit ausgetragenen Streitigkeiten mit dem Spieleriesen Epic Games.

Schließlich sah es zwischenzeitlich danach aus, dass Apple seine Sucheinnahmen von Google verlieren könnte, doch ein US-Gericht entschied in einem Kartelverfahren dann anders. Noch keinen zusätzlichen Cent macht Apple unterdessen mit seinem Sorgenkind Apple Intelligence. Das KI-System ist kostenloser Teil der Betriebssysteme, während Chatbot-Konzerne wie OpenAI oder Anthropic hohe Monatsgebühren von 20 Euro und mehr verlangen – allerdings für eine deutlich bessere Leistung.

Weiterlesen nach der Anzeige

(bsc)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets