Künstliche Intelligenz

Für mehr Transparenz: Android erhält neue Einstellungsseite „Systemdienste“

Googles Android besteht aus mehr als nur dem Betriebssystem; viele Dienste werden über die Play-Services bereitgestellt, die erst die Funktionsvielfalt ausmachen. Diese Dienste werden überwiegend im Hintergrund ausgeführt und waren bislang eher versteckt. Mit einer neuen Einstellungsseite will der Konzern die „Systemdienste“ sichtbarer machen.

Mehr Übersicht für Google-Dienste

Die neue Seite „Systemdienste“, listet alle Google-Dienste und -Anwendungen – auch jene ohne eine eigene Bedienoberfläche – auf, die viele Funktionen des Smartphones oder Tablets letztlich antreiben. Mit dieser neuen Unterseite bringt der Konzern mehr Transparenz in die Systemdienste und verschafft interessierten Nutzerinnen und Nutzern eine zentrale Anlaufstelle, um sich einen Blick auf die jeweiligen Versionen der Anwendungen zu verschaffen und sie gegebenenfalls zu aktualisieren.

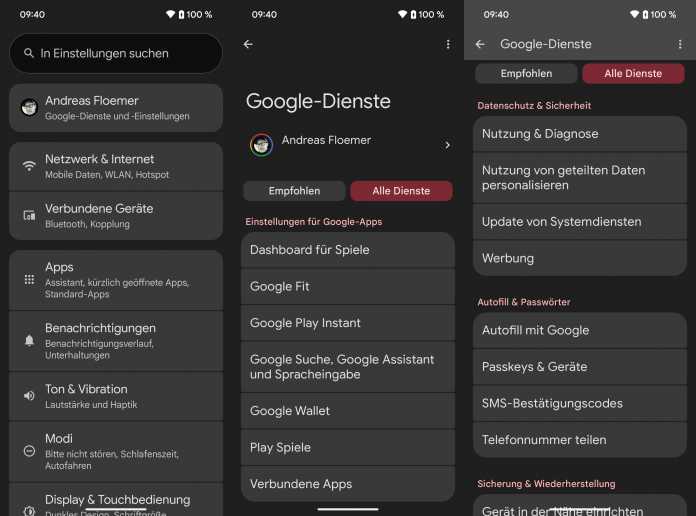

Sobald sie verfügbar sind, kommen Nutzer an die neue Übersicht der Google-Systemdienste“ über „Google-Dienste und -Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit.

(Bild: Andreas Floemer/heise medien)

Die neue Übersicht der Systemdienste ist unterteilt in „Verfügbare Updates“, „Nicht installiert“ und „Auf dem neuesten Stand“. Nutzer müssen sich im Grunde nicht um das Einspielen von Updates dieser Dienste kümmern, da sie in den meisten Fällen automatisch im Hintergrund aktualisiert werden. Google weist darauf hin, dass das Deaktivieren von Systemdiensten „die Leistung Ihres Geräts beeinträchtigen kann“.

Lesen Sie auch

Zu den darin aufgelisteten Google-Diensten gehören laut 9to5Google folgende:

– Adaptive Connective Services

– Android System Intelligence: für Live Caption, Smart Reply und mehr

– Android System Key Verifier: Zunächst für Google Messages

– Android System SafetyCore: Warnungen vor sensiblen Inhalten in Google Messages

– Cross-Device Services: Android-App-Streaming auf Chromebooks

– Device Connectivity Service: Synchronisierung von Benachrichtigungen zwischen dem Pixel-Tablet und -Smartphones

– Device Health Services

– Google Play-Dienste: Fast Pair, Quick Share, Warnung vor unbekannten Trackern

– Google Play-Dienste für AR: ARCore

– Einstellungsdienste

Die neue Ansicht wird schrittweise über ein Play-Dienste-Update für alle Geräte ab Android 6.0 verteilt – zuerst erhalten sie Beta-Tester. Sobald die Dienste-Übersicht verfügbar ist, erscheint sie in den Einstellungen unter dem eigenen Profil (der oberste Reiter mit dem Nutzernamen). Hier muss der Reiter „Alle Dienste“ gewählt werden – unter Datenschutz & Sicherheit sollte der Punkt zu finden sein.

Auch neu: Zentrale Anlaufstelle für alle Updates

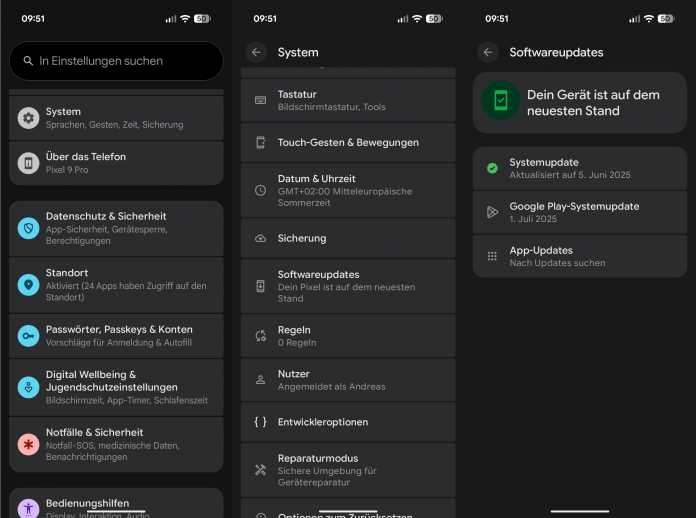

Neben der neuen Ansicht für Systemdienste schafft Google unter Android mehr Ordnung für alle Updates. In Android 16 mit aktuellen Play-Diensten sammelt der Konzern im Ordner System > Softwareupdates eine Übersicht sämtlicher Updateoptionen. Neben dem Systemupdate und App-Updates, die schon länger hier verortet waren, finden Nutzer hier nun auch einen Button, mit dem sie die Google-Play-Dienste aktualisieren können.

Google bringt unter Android nahezu alle Update-Optionen an einen Ort.

(Bild: Andreas Floemer/heise medien)

Dieser Punkt war bisher ein wenig in der Übersicht „Über das Telefon“ versteckt. Um diesen zu öffnen, mussten Nutzer fort auf die Android-Version tippen und nach Updates suchen. Mit den Play-Systemdiensten liefert Google unabhängig von großen Android-Updates regelmäßig zahlreiche neue Funktionen aus.

(afl)

Künstliche Intelligenz

Nach Einmalzahlung: Hunderttausende inaktive BundID-Konten sind gelöscht

Rückschlag für das Bemühen der Bundesregierung, die Digitalisierung der Verwaltung und das E-Government mithilfe der BundID voranzutreiben: Die Zahl der Nutzer der staatlichen Zugangskennung und dem damit verknüpften Online-Konto für Bürger hat sich seit Ende 2024 um mehrere hunderttausend verringert. Dies teilte das Bundesdigitalministerium der Nachrichtenagentur AFP mit. Als Grund nannte es demnach die routinemäßige Deaktivierung von Accounts, die über längere Zeit nicht in Gebrauch waren.

Laut Angaben des Ministeriums gab es am 11. August 2025 noch etwa 4,86 Millionen aktive BundID-Konten. Ende 2024 lag diese Zahl noch bei knapp 5,3 Millionen, im März 2025 sogar bei knapp 6 Millionen. Der größte Rutsch nach unten bei den Registrierungen ereignete sich laut dem Dashboard Digitale Verwaltung im April 2025.

„Der Rückgang der Anzahl der Nutzerkonten erklärt sich durch die automatische Löschung von inaktiven Konten im ersten Quartal 2025“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums gegenüber der AFP: Weiter führte er aus, dass „aufgrund datenschutzrechtlicher Regelungen Nutzerkonten nach 24 Monaten Inaktivität gelöscht werden müssen“.

Energiepreispauschale als BundID-Booster

Ein wesentlicher Grund für das Minus dürften Accounts sein, die Schüler und Studierende 2023 erstellten. Die BundID war damals erforderlich, um die 200 Euro Einmalzahlung als Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise zu erhalten. Nach Erhalt der Pauschale war das E-Government-Konto für viele der Antragsteller offenbar nicht mehr attraktiv.

Die Zahl der BundID-Konten steige seit Mai 2025 aber wieder leicht an, hieß es weiter. Der monatliche Zuwachs liege derzeit bei durchschnittlich 154.000 Accounts. Zudem hätten sich die monatlichen BundID-Logins seit 2024 verdoppelt und seien im Mittel von einer auf zwei Millionen gestiegen. Eine genaue Aussage darüber, welche Online-Verwaltungsdienstleistungen die Bürger am meisten nutzen, konnte das Ressort derzeit nicht treffen. Die aktuellen Erhebungen gäben dies nicht her.

DeutschlandID soll folgen

Bürger, die ein Nutzerkonto bei der BundID angelegt haben, können sich bei Onlinediensten zu angeschlossenen Verwaltungsleistungen digital gegenüber Behörden identifizieren. Erstmals stellte das Bundesinnenministerium die BundID 2019 bereit. Seit dem Regierungswechsel ist das Digitalministerium federführend dafür zuständig. Momentan sollen knapp 1800 Onlinedienste, Plattformen und Portale an die Lösung angebunden sein. Das Bundeskonto und die mit dem Personalausweis verknüpfte elektronische Identität (eID) führten jahrelang ein Nischendasein. Praktische Anwendungen gab es anfangs nur wenige. Voriges Jahr hatten 22 Prozent der Bevölkerung die Funktion schon einmal genutzt.

Vor allem die an die BundID und die eID gebundene Einmalzahlung sowie der Kulturpass haben den Online-Ausweis und das Nutzerkonto bekannter gemacht. Mit dem Onlinezugangsgesetz 2.0 (OZG) soll ein einheitliches digitales Bürgerkonto auf Basis der BundID geschaffen und diese in DeutschlandID umbenannt werden. Eine Sicherheitslücke in einer kommunalen Webseite öffnete jüngst aber auch ein Datenleck bei der BundID. Mit der Kennung lassen sich etwa Anträge auf Elterngeld oder BAföG stellen, der Wohnsitz an- und ummelden oder die Autozulassung bewerkstelligen. Seit einem guten Jahr können Bürger die BundID auch für die E-Services der Bundesagentur für Arbeit verwenden.

(mma)

Künstliche Intelligenz

Studie: Podcasts werden meist nebenbei gehört

Egal, ob unterwegs oder Zuhause: Podcasts gehören für viele zum Alltag hinzu, das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Etwa die Hälfte (49 Prozent) aller Befragten hört gelegentlich Podcasts. Die Verteilung ist bei allen Altersklassen bis 65 Jahre gegeben. Bei den Befragten ab 65 Jahren nimmt der Anteil leicht ab (44 Prozent). Im Schnitt hören die Befragten für etwa zwei Stunden pro Woche Podcasts. Nur wenige hören drei bis fünf Stunden pro Woche (14 Prozent) und nur ein kleiner Teil schafft es diese Zeit noch zu überbieten (4 Prozent).

Im Auto und beim Aufräumen – ohne Beschäftigung nur selten

Viele Menschen schalten Podcasts einfach mal nebenbei ein. So hört fast die Hälfte (44 Prozent) beim Autofahren Podcasts – in Bussen und Bahnen jedoch knapp weniger als ein Drittel (30 Prozent). Auch beim Haushalt entscheidet sich etwa ein Drittel (36 Prozent) dazu, eine Folge zu hören. Wenn jedoch aktiv aufgepasst werden muss, verzichten viele auf die Nebenbeschäftigung. Während der Arbeit, der Schule oder der Uni hören nur wenige Podcasts (13 Prozent) – und bei der Gartenarbeit sogar nur in den seltensten Fällen (ein Prozent). Rein zur Entspannung, ohne eine andere Beschäftigung, schaltet nur etwa jeder Dritte (29 Prozent) einen Podcast ein.

Die Studie ist nach Angabe von Bitkom Research, das sie durchgeführt hat, repräsentativ. Dafür wurden von Ende Mai bis Anfang Juni 2025 insgesamt 1209 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt. 595 von diesen nutzten Podcasts.

Unter dem folgenden Link finden sich im Übrigen alle Podcasts von heise medien.

(nie)

Künstliche Intelligenz

KI-Wettbewerb und App-Store-Rankings: X und xAI verklagen Apple und OpenAI

Das KI-Startup xAI und die Online-Plattform X haben am Montag vor einem US-Bundesgericht in Texas Klage gegen die US-Konzerne Apple und OpenAI eingereicht. Die von dem Milliardär Elon Musk gegründeten Unternehmen werfen den beiden Konkurrenten monopolistische Praktiken vor. Sie hätten sich illegal verschworen, um den Wettbewerb bei künstlicher Intelligenz (KI) zu behindern. Apple und OpenAI haben „Märkte abgeschottet, um ihre Monopole aufrechtzuerhalten und Innovatoren wie X und xAI am Wettbewerb zu hindern“, heißt es in der Klageschrift.

In der Klage vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den nördlichen Bezirk von Texas in Fort Worth (AZ. 4:25-CV-00914-P) beschuldigen X und xAI Apples App Store, konkurrierende Chatbots und „Super“-Apps, darunter Grok und X, zu benachteiligen. Apple hat eine Partnerschaft mit OpenAI geschlossen, um eine Schnittstelle zu ChatGPT in seine Betriebssysteme für iPhones, iPads und Macs zu integrieren. „Ohne den Exklusivvertrag mit OpenAI hätte Apple keinen Grund, die X-App und die Grok-App nicht in seinem App Store zu präsentieren“, heißt es in der Klageschrift. Musks Unternehmen behaupten, dass iPhone-Nutzer keinen Grund hätten, KI-Apps von Drittanbietern herunterzuladen, weil das Unternehmen seine Nutzerinnen und Nutzer zwingt, ChatGPT als Standard-Chatbot-App zu verwenden. Auch verschaffe die ChatGPT-Integration des iPhones OpenAI Zugang zu „potenziell Milliarden von Benutzeranfragen, die von Hunderten von Millionen von iPhones stammen“, was einen unfairen Vorteil darstelle. X und xAI fordern Schadensersatz in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar.

Klage könnte KI-Markt in Kartellverfahren definieren

„Diese jüngste Klage steht im Einklang mit Herrn Musks andauernden Belästigungen“, erklärte ein OpenAI-Sprecher in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Anfang dieses Monats hatte Musk bereits mit „unmittelbaren rechtlichen Schritten“ durch seine KI-Firma xAI gedroht. Bereits damals behauptete er in einem Post auf seiner Plattform X, Apple mache es unmöglich, dass andere KI-Firmen außer OpenAI bzw. ChatGPT die Nummer 1 in den App-Store-Charts erreichen könnten. Das sei ein „eindeutiger Verstoß gegen das Kartellrecht“.

Die von X und xAI angestrengte Klage könnte den Gerichten in den Vereinigten Staaten nach Einschätzung von Reuters zum ersten Mal die Gelegenheit geben, zu beurteilen, ob es einen definierten Markt für KI gibt und was dieser umfasst. Bei kartellrechtlichen Streitigkeiten sei dies eine Schwellenfrage.

Darüber hinaus verklagt Musk OpenAI und dessen CEO Sam Altman separat vor einem Bundesgericht in Kalifornien, um die Umwandlung des Unternehmens von einem gemeinnützigen in ein gewinnorientiertes Unternehmen zu verhindern. Im März wies das zuständige Gericht den dazugehörigen Eilantrag jedoch ab. Es seien keine ausreichenden Gründe vorgelegt worden, um sofort zu entscheiden, so das Gericht. Musk hat OpenAI zusammen mit Altman im Jahr 2015 als gemeinnütziges Unternehmen gegründet, zog sich nach Streitigkeiten um die Ausrichtung und vor allem um die Führungsstrukturen 2018 aber aus dem Unternehmen zurück. Eine Klage gegen Apple dagegen hatte Musk bislang nicht angestrengt. Beim letzten öffentlichen Streit glättete ein persönliches Gespräch mit Apple-Chef Tim Cook die Wogen.

(akn)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 6 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 6 TagenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 5 Tagen

Entwicklung & Codevor 5 TagenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken