Datenschutz & Sicherheit

Googles „Übersicht mit KI“ abstellen, so gehts

Seit März 2025 ist die sogenannte „Übersicht mit KI“ auch in Deutschland vollständig in der Google-Suche integriert. Google bietet direkt unter der Suchleiste eine per Sprachmodell generierte Zusammenfassung der Suchergebnisse an, „um schneller und einfacher“ zu Suchergebnissen zu kommen, so Google selbst.

Jedoch sind die Antworten der KI-Übersicht nicht verlässlich: Die Google-KI kann „unrichtige oder anstößige Informationen liefern. Bei Übersichten mit KI können und werden Fehler vorkommen“, wie der Konzern erklärt. Die „Übersicht mit KI“ sei eine Kernfunktion der Google-Suche und ließe sich deswegen nicht direkt deaktivieren.

Es gibt aber aktuelle Möglichkeiten, die KI-Übersicht dauerhaft zu meiden. Sie können je nach Browser variieren – und ob sie auf Dauer funktionieren, hängt von Google ab. Noch bietet Google selbst eine Ansicht der Suchergebnisse ohne KI, allerdings ein wenig versteckt: Bereits im Mai 2024 führte Google hierfür einen neuen Reiter mit dem Namen „Web“ ein, zusätzlich zu den Reitern „Bilder“, „Videos“ und „News“. Manchmal befindet sich dieser Reiter hinter dem Aufklapp-Menü „Mehr“ am Ende der Auflistung.

Nach dem Googeln auf diesen Reiter zu klicken ist eine Möglichkeit, die KI-Übersicht zu meiden. Wer sich jedoch das dauerhafte Klicken sparen möchte, kann sich zumindest in manchen Browsern direkt diesen Web-Reiter anzeigen lassen. Das heißt, man bekommt nach einer Suchanfrage sofort die Ergebnisse ohne KI-Zusammenfassung serviert.

Benutzerdefinierte Suchmaschine anlegen

Um Googles KI-Zusammenfassung zu umgehen, lässt sich in den Browser-Einstellungen bei Firefox und Chrome eine benutzerdefinierte URL für Suchmaschinen festlegen.

Bei Chrome funktioniert die Umstellung in sieben Schritten:

- Mit einem Klick auf das Drei-Punkte-Symbol in der Browser-Leiste öffnen sich die Browser-Einstellungen.

- In der Spalte links öffnet ein Klick auf den Menüpunkt „Suchmaschinen“ die Suchmaschinen-Einstellungen.

- Dort auf „Suchmaschinen und die Websitesuche verwalten“ klicken.

- Unter „Websitesuche“ lässt sich ein neuer Eintrag mit dem Button „Hinzufügen“ anlegen.

- Es öffnet sich ein kleines Fenster mit mehreren Eingabemöglichkeiten: „Name“ und „Kürzel“ können frei gewählt werden. Wichtig ist nur unter „URL“ folgendes Eingabe: {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s

- Mit Klick auf den Button „Hinzufügen“ wird dieser neue Eintrag gespeichert.

- In der Auflistung der Suchmaschinen, direkt hinter dem neuen Eintrag, muss im Drei-Punkte-Menü noch die Option „Als Standard festlegen“ angeklickt werden.

Diese Änderung lässt sich auch schnell wieder rückgängig machen, indem man Google wieder als Standardsuchmaschine festlegt.

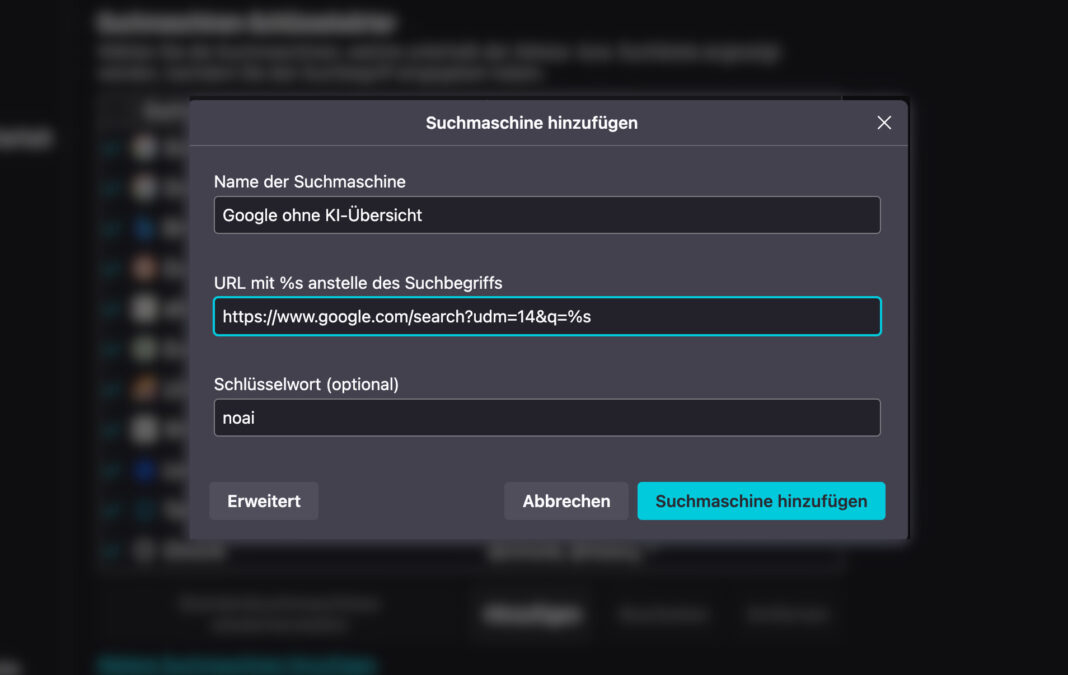

Bei Firefox funktioniert die Umstellung ähnlich einfach:

- Ein Klick aufs Burger-Symbol in der Browserleiste öffnet die Einstellungen.

- In der Spalte links öffnet ein Klick auf den Menüpunkt „Suche“ die Suchmaschinen-Einstellungen.

- Unten auf der Seite bei „Suchmaschinen-Schlüsselwörter“ legt ein Klick auf „Hinzufügen“ einen neuen Eintrag an.

- Es öffnet sich ein kleines Fenster mit mehreren Eingabemöglichkeiten: „Name der Suchmaschine“ und „Schlüsselwort“ sind frei wählbar. Wichtig ist, unter „URL mit %s anstelle des Suchbegriffs“ Folgendes einzugeben:

- Mit Klick auf „Suchmaschine hinzufügen“ wird dieser neue Eintrag gespeichert.

- Oben auf der Seite unter „Standardsuchmaschine“ lässt sich im Drop-Down-Menü die neu angelegte Suchmaschine als Standard-Suchmaschine festlegen.

In diesem Drop-Down-Menü kann man die Standardsuchmaschine auf Wunsch auch wieder ändern.

Bei Safari ist es nicht möglich, benutzerdefinierte Suchmaschinen anzulegen, ohne weitere Apps oder Add-ons zu installieren.

„Übersicht mit KI“ verändert Browsing-Verhalten

Kürzlich veröffentlichte das US-Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center eine Studie zum Online-Suchverhalten von 900 Teilnehmer*innen. Dabei fanden die Wissenschaftler*innen heraus, dass die „Übersicht mit KI“ deutliche Auswirkungen hat. Erscheint bei einer Suche mit Google eine KI-Zusammenfassung, ist demnach die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Suchende noch auf Links zu weiterführenden Webseiten klicken. Außerdem würden Google-Nutzende öfter ihre Browsing-Session beenden, nachdem eine KI-Zusammenfassung auftaucht. Auch andere Studien bestätigen diesen Effekt. Viele sehen in dieser Entwicklung deshalb eine Bedrohung für werbefinanzierte Webseiten, da Aufrufzahlen und somit Einnahmen sinken.

Eine andere Möglichkeit, die „Übersicht mit KI“ zu umgehen, ist die Suchmaschine zu wechseln. In der alternativen Suchmaschine „DuckDuckGo“ gibt es zwar auch eine KI-Zusammenfassung; sie lässt sich jedoch direkt in den Einstellungen der Suchmaschine ausstellen. Außerdem legt der US-Anbieter größeren Wert auf Privatsphäre der Nutzenden. In den Datenschutzbestimmungen von DuckDuckGo heißt es: „Wir speichern und teilen Ihre Such- und Browserverläufe nicht“. Hier berichten wir ausführlicher über alternative Suchmaschinen.

Datenschutz & Sicherheit

Kritische Schadcode-Sicherheitslücke bedroht Google Chrome

Googles Chrome ist unter Linux, macOS und Windows angreifbar. Eine reparierte Version steht zum Download bereit.

Zwei Gefahren gebannt

In einer Warnmeldung listen die Entwickler zwei nun geschlossene Sicherheitslücken (CVE-2025-10200 „kritisch„, CVE2025-10201 „hoch„) auf. Der knappen Beschreibung zufolge betrifft die kritische Schwachstelle die Serviceworker-Komponente. Hier können Angreifer auf einem nicht näher ausgeführten Weg Speicherfehler (Use after free) auslösen. In solchen Fällen gelangt üblicherweise Schadcode auf Systeme und kompromittiert sie.

Die konkreten Auswirkungen nach erfolgreichen Attacken auf die zweite Lücke sind bislang unklar. Gegen die geschilderten Angriffe sind die Chrome-Ausgaben 140.0.7339.127 (Linux), 140.0.7339.132/.133 (macOS) und 140.0.7339.127/.128 (Windows) gerüstet.

Standardmäßig aktualisiert sich der Webbrowser automatisch. Um die installierte Version zu prüfen und manuell ein Update anzustoßen, muss man unter „Hilfe“ den Punkt „Über Google Chrome“ aufrufen.

(des)

Datenschutz & Sicherheit

Datenschutzreform: Kommt der Kahlschlag?

Schwarz-Rot hat weitreichende Reformen beim Datenschutz angekündigt. „Im Sinne der Wirtschaft“ soll unter anderem die Aufsicht neu geregelt werden. Inzwischen liegen zahlreiche konkrete Vorschläge vor, unter anderem von SPD und Landesdatenschützer:innenn, nur die Union gibt sich verschlossen.

Die schwarz-rote Koalition hat sich für die nächsten Monate einiges vorgenommen. Ein „Herbst der Reformen“ soll es werden, sagt der Bundeskanzler, und meint dabei vor allem Einsparungen beim Sozialstaat. Eine andere Reform steht weniger im Fokus der Öffentlichkeit, führt aber in Fachkreisen seit Monaten zu intensiven Debatten. Es geht um den Datenschutz, auch hier hat die Koalition sich weitreichende Maßnahmen vorgenommen.

So haben CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag (PDF), verabredet, sich auf europäischer Ebene für umfassende Ausnahmen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) „für nicht-kommerzielle Tätigkeiten (zum Beispiel in Vereinen), kleine und mittelständische Unternehmen und risikoarme Datenverarbeitungen (zum Beispiel Kundenlisten von Handwerkern)“ einzusetzen. Auf nationaler Ebene sollen Spielräume der DSGVO genutzt werden, und für mehr Kohärenz und „Vereinfachungen für kleine und mittlere Unternehmen, Beschäftigte und das Ehrenamt“ zu sorgen.

Besonders intensiv debattiert werden Pläne zur Veränderung der Aufsichtsstruktur im nicht-öffentlichen Bereich, also bei nicht-staatlichen Akteur:innen. So strebt Schwarz-Rot hier „im Interesse der Wirtschaft“ eine Bündelung von Zuständigkeiten und Kompetenzen bei der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI) an. Die Bundesbehörde soll zudem umbenannt werden und künftig auch Beauftragte für Datennutzung heißen. Zudem soll die Datenschutzkonferenz (DSK), in der die Datenschutzbehörden von Bund und Ländern sich informell koordinieren, gesetzlich verankert werden.

Überlastete Aufsicht

Da CDU-Chef Friedrich Merz im Wahlkampf mit markigen Worten einen Kahlschlag beim Datenschutz angekündigt hat, lassen diese Vorhaben bei vielen Datenschützer:innen die Alarmglocken läuten. Allerdings: Dass sich in Sachen Aufsicht etwas tun muss, dafür plädiert längst nicht mehr nur die Wirtschaft. So spricht auf Anfrage auch Frederick Richter, Vorstand der (staatlichen) Stiftung Datenschutz von einer „überlasteten regionalen Datenschutzaufsicht“ und Problemen mit uneinheitlicher Auslegung der Datenschutzgesetze.

Die Datenschutzbehörden selbst weisen zwar in der Regel den Vorwurf der Uneinheitlichkeit von sich, bringen sich jedoch auch mit eigenen Vorschlägen in die Debatte ein. „Die Rechtsanwendung muss vereinheitlicht, eine zentrale Koordinierung geschaffen werden“, heißt es beispielsweise in der Überschrift eines Gastbeitrages, den Thomas Fuchs, Meike Kamp und Alexander Roßnagel kürzlich in der FAZ [€] veröffentlichten. Das sind die Datenschutzbeauftragen von Hamburg, Berlin und Hessen. Meike Kamp ist derzeit zudem die Vorsitzende der Datenschutzkonferenz.

Die große Frage ist allerdings, wie genau die im Koalitionsvertrag beschriebene „Bündelung von Zuständigkeiten und Kompetenzen“ aussehen soll.

Entsteht eine Riesenbehörde beim Bund?

Die nur vermeintlich einfachste Lösung wäre eine umfassende Zentralisierung. Also: Die Landesbehörden verlieren die gesamte Aufsichtskompetenz über die Wirtschaft und den sonstigen nicht-öffentlichen Bereich. Zuständig wäre dann die Bundesbeauftragte, die bislang neben Bundesbehörden lediglich ein paar staatliche Unternehmen und Telekommunikationskonzerne überwacht. Laut geleakter Zwischenstände der Koalitionsverhandlungen favorisierten CDU und CSU diese Variante.

Wenn die Zentralisierung nicht zu einem Freifahrtschein für die Wirtschaft werden soll, ginge das wohl nur mit erheblichem Personalausbau bei der BfDI. Fuchs, Kamp und Roßnagel berichten von etwa 70.000 Fällen, die die Landesbehörden im nicht-öffentlichen Bereich pro Jahr bearbeiten. Tendenz: steigend. Um mit dieser Last fertigzuwerden, müsste die Behörde der Bundesbeauftragten ihrer Schätzung nach von 430 auf etwa 900 Stellen anwachsen. Eine neue Mega-Behörde also? „Dass sehr große Behörden unbürokratischer arbeiten, wäre mir neu“, kommentiert Meike Kamp gegenüber netzpolitik.org.

In jedem Fall müssten bei einer Zentralisierung auch die Bundesländer mitspielen, deren Aufsichtsbehörden um Kompetenzen beschnitten würden. Frederick Richter betont, dass die dadurch freiwerdenden Stellen nicht wegfallen dürften. „Denn sämtliche Behörden sind strukturell unterausgestattet, und die vorhandenen Belegschaften könnten sich dann komplett auf die Aufsicht im öffentlichen Bereich konzentrieren, sodass dort sofort die Unterausstattung behoben wäre.“ Ob die Bundesländer das wollen?

Weniger Zentralisierung, mehr Bündelung

Für Kamp jedenfalls steht fest, dass die föderale Struktur der Datenschutzaufsicht zahlreiche Vorteile habe. Sie sichere nicht nur Nähe zu den Betroffenen und der lokalen Wirtschaft, sondern verhindere auch, „dass Datenschutz durch Druck auf eine einzige Stelle ausgehebelt wird“, so die Berliner Datenschutzbeauftragte. Ihr ist wichtig zu betonen, dass Datenschutzaufsicht nicht nur Beratung von Unternehmen bedeute, „sondern vorrangig Grundrechtsschutz durch Hilfestellungen für betroffene Personen sowie Prüfungen vor Ort.“ Dies falle in der aktuellen Debatte manchmal unter den Tisch.

Gemeinsam mit Thomas Fuchs und Alexander Roßnagel macht sie deshalb eine Reihe anderer Vorschläge für eine verbesserte Aufsichtsstruktur. So wünschen sie sich eine Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz, die bislang informell arbeitet und künftig verbindliche Beschlüsse fassen könnte. Für eine zentrale Koordination der DSK sollte ihrer Meinung nach eine Geschäftsstelle bei der BfDI eingerichtet werden. Außerdem schlagen sie ein zentrales Online-Portal vor, über das Beschwerden und Datenpannen gemeldet und dann verteilt werden können. Bislang müssen Bürger:innen und Unternehmen sich je nach Bundesland mit unterschiedlichen Meldewegen herumschlagen.

Darüber hinaus regen die drei Datenschützer:innen an, die Potenziale zur Entbürokratisierung zu nutzen, die die DSGVO bereits vorsieht. Dazu gehören etwa Zertifizierung und verbindliche Verhaltensregeln von Verbänden, die bislang kaum genutzt werden und künftig von der BfDI koordiniert werden könnten. Auch Standardisierung und Normierung könnten entlastend wirken; die BfDI sollte stellvertretend für alle Behörden in entsprechenden Gremien mitwirken. Und auch die Technologieberatung sollte zentral von der BfDI übernommen werden, so Fuchs, Kamp und Roßnagel.

Ihr wohl weitgehendster Vorschlag: Für überregionale Unternehmen und Forschungsvorhaben soll nur eine einzige Behörde zuständig sein. Außerdem soll ein „Einer-für-alle-Prinzip“ gelten, bei dem eine Aufsichtsbehörde Prüfungen vornimmt, deren Ergebnis auch für die anderen Behörden verbindlich sind. Das wäre ein Modell der Bündelung, bei dem die Aufsicht für den Großteil der Unternehmen bei den Landesbehörden bleibt, schließlich machen kleine und mittlere Unternehmen laut Fuchs, Kamp und Roßnagel 99,3 Prozent der Wirtschaftsakteure aus.

In diese Richtung denkt auch Frederick Richter von der Stiftung Datenschutz, geht jedoch etwas weiter. Auch er hält eine umfassende Zentralisierung der Aufsicht beim Bund für keine gute Lösung, weil regionale Unternehmen und Vereine von regionaler Beratung und Aufsicht profitieren würden. Stattdessen spricht er sich aber für eine alleinige Zuständigkeit der BfDI für überregionale und internationale Unternehmen aus, also eine Teilzentralisierung.

SPD legt Fokus auf verbesserte Zusammenarbeit

Welche Richtung wird die Bundesregierung einschlagen? Derzeit will sie sich nicht in die Karten blicken lassen. Auf Anfrage schreibt uns das Innenministerium lediglich: „Die Bundesregierung beabsichtigt, in Umsetzung der Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag diese Legislaturperiode das Bundesdatenschutzgesetz zu reformieren.“ Die betroffenen Stellen innerhalb der Regierung stünden dazu im Austausch; Zwischenstände laufender Abstimmungen zu Gesetzgebungsvorhaben teile man grundsätzlich nicht.

Auch Johannes Schätzl, digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, schreibt uns, dass sich die Reformvorhaben derzeit noch in laufenden Abstimmungsprozessen befinden. „Ein konkreter Zeitplan zur Umsetzung liegt noch nicht vor.“

Immerhin macht Schätzl deutlich, wo die Prioritäten seiner Meinung nach liegen sollten. „Unser wichtigstes Ziel in den Koalitionsverhandlungen war es, die Kohärenz und Einheitlichkeit der Auslegung der Datenschutzregelungen seitens der Aufsichtsbehörden zu stärken und die institutionelle Verankerung der Datenschutzkonferenz gesetzlich festzuschreiben.“ Sie müsse rechtlich verankert und durch eine zentrale Geschäftsstelle gestärkt werden. Außerdem müsse sie verbindliche Schlüsse fassen können.

Der Schritt, Aufsichtskompetenzen zur BfDI zu verlagern, habe dahingegen „tiefgreifende Folgen, da er eine umfassende Neuorganisation erfordern und die Arbeit der Datenschutzbehörden für längere Zeit noch herausfordernder gestalten würde“, so Schätzl weiter. „Zudem würden Unternehmen ihre vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Ländern verlieren, während die BfDI erst erhebliche neue Kapazitäten aufbauen müsste.“

Die SPD plädiere stattdessen für „eine sinnvolle Kompetenzbündelung, die tatsächliche Erleichterung etwa durch schnellere Bearbeitung ähnlich gelagerter und landesübergreifender Anfragen ermöglicht, ohne die Beratungsbedürfnisse lokaler Unternehmen zu vernachlässigen.“

Ob das auch der Koalitionspartner so sieht? Wir haben dem Sprecher der AG Digitales und Staatsmodernisierung der CDU/CSU-Fraktion, Ralph Brinkhaus, mehrere Fragen geschickt. Als einziger von uns angefragter Bundestagsabgeordneter hat er keine einzige davon beantwortet, sondern teilt lediglich vage mit, man arbeite an den von uns genannten Themen.

Auch Opposition will Datenschutzkonferenz stärken

Klar fallen hingegen die Antworten der demokratischen Oppositionsparteien im Bundestag aus. Eine mögliche Zentralisierung „käme einer Entmachtung der bisher zuständigen Landesbeauftragten gleich“, schreiben Lukas Benner und Konstantin von Notz von den Grünen. Es ist sei „nicht im Interesse der vielen kleinen und mittleren Unternehmen, wenn sie keine Ansprechpartner für Datenschutzfragen und Beratung mehr in ihrer Nähe haben“, teilen der Obmann der Grünen im Innenausschuss und der Fraktionsvize mit. „Am Ende einer solchen Politik stünde weniger Datenschutz für alle und weniger Service und unabhängige Beratung für die Unternehmen.“

Dass die Reform „im Interesse der Wirtschaft“ stattfinden soll, lässt auch Sonja Lemke von der Linkspartei misstrauisch werden. Die Sprecherin für Digitale Verwaltung und Open Government fürchtet einen Abbau der Landesdatenschutzbehörden und einen „Grundrechteabbau zugunsten von Profitinteressen“.

Grundsätzlichen Reformbedarf bei der Aufsicht sehen allerdings auch Linke und Grüne. Die Kohärenz müsse durch eine verbesserte Zusammenarbeit der Behörden im Rahmen der Datenschutzkonferenz erreicht werden. Sie sollte gesetzliche verankert werden und verbindliche Mehrheitsentscheidungen treffen.

Im Sinne der Bürger:innen

Durchweg kritisch sehen Grüne und Linke hingegen die weiteren Reformvorhaben von Schwarz-Rot. Fast wortgleich antworten sie uns, dass sie „pauschale Ausnahmen“ für kleinere und mittlere Unternehmen sowie Vereine ablehnen. „Das würde in der Realität zu weniger Datenschutz und Datensicherheit für Millionen von Bürger*innen in Deutschland führen“, so Benner und von Notz. Sonja Lemke wiederum erinnert daran, dass auch kleine Unternehmen wie etwas Medizin-Start-ups oder auch Selbsthilfevereine hochgradig sensible Daten verarbeiten. Eine Umbenennung der BfDI sehen beide Parteien kritisch.

Auch Johannes Schätzl von der SPD betont: Bei den angedachten Vereinfachungen gehe es nicht darum, „Datenschutzvorgaben und bewährte Instrumente wie die betrieblichen Datenschutzbeauftragten zur Risikominimierung grundsätzlich in Frage zu stellen“. Vielmehr sollten Spielräume der DSGVO genutzt werden, um neben der Kohärenz auch Vereinfachungen für kleinere und mittlere Unternehmen und das Ehrenamt zu erreichen. Details dazu, wie dies im bestehenden rechtlichen Rahmen aussehen könnte, nennt er nicht. Die genaue Ausgestaltung werde noch verhandelt.

Unklar bleibt auch, ob die Koalition mit ihren Reformen nicht nur für Erleichterungen „im Sinne der Wirtschaft“ sorgen wird, sondern auch bestehende Probleme bei der Durchsetzung des Datenschutzes angeht. Denn dass es auch dort Handlungsbedarf gibt, zeigen immer wieder Recherchen nicht nur unseres Mediums. Sei es beim Werbe-Tracking, beim Datenhandel oder bei Einwilligungen im Handy-Shop oder in der Sparkasse – an vielen Stellen funktioniert der Datenschutz für Bürger:innen nicht. Jede Reform wird daran zu messen sein, ob sie auch daran etwas ändert.

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Datenschutz & Sicherheit

Patchday Microsoft: Azure, Office, Windows & Co. sind angreifbar

Angreifer können an mehrere Sicherheitslücken in unter anderem Azure, Defender, Hyper-V, Office, Windows und einem Xbox-Service ansetzen. Im schlimmsten Fall kann Schadcode auf Computer gelangen und Systeme vollständig kompromittieren. Eine Windows-Schwachstelle ist öffentlich bekannt und es können Attacken bevorstehen. Bislang gibt es aber noch keine Berichte zu Angriffen.

Sicherheitslücken geschlossen

Die bekannte Lücke (CVE-2025-55234 „hoch„) betrifft die SMB-Komponente von Windows. Daran können Angreifer für eine Relay-Attacke ansetzen. Dabei fangen Angreifer oft Anmeldedaten ab. In diesem Fall können sich Angreifer Microsoft zufolge höhere Nutzerrechte verschaffen. Davon sind unter anderem Windows 10, 11 und verschiedene Windows-Server-Versionen bedroht. Neben der Installation des Sicherheitsupdates empfiehlt Microsoft, Funktionen wie SMB Server signing gegen Relay-Attacken zu aktivieren.

Am gefährlichsten gilt eine Schwachstelle (CVE-2025-55232 „kritisch„) in Microsofts Computercluster-Verwaltung High Performance Computer (HPC). Nutzen Angreifer die Lücke erfolgreich aus, können sie über ein Netzwerk Schadcode ausführen.

Microsoft stuft noch weitere Lücken als „kritisch“ ein. Darunter unter anderem welche in Hyper-V (CVE-2025-55224 „hoch„), Windows Graphics Component (CVE-2025-55228 „hoch„) und Windows NTLM (CVE-2025-54918 „hoch„). In diesen Fällen können sich Angreifer primär höhere Nutzerrechte verschaffen. Über eine Office-Lücke (CVE-2025-54910 „hoch“) kann Schadcode auf Systeme gelangen.

Eine Lücke (CVE-2025-55245 „hoch„) betrifft die App Xbox Gaming Services. Hier können Angreifer nach erfolgreichen Attacken Dateien auf einem System löschen.

Weiterführende Informationen zu den Sicherheitslücken und Patches führt Microsoft im Security Update Guide auf.

(des)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events