Künstliche Intelligenz

Großes Update für Canva, Affinity wird kostenlos

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Grafikdesign-Dienst Canva aus Australien tut sich was: Er hat das sogenannte Creative Operating System vorgestellt, das die Visual Suite, das Hauptprodukt des Unternehmens, nochmals stärker mit den eigenen KI-Tools vernetzt. Die Designsoftware für visuelle Kommunikation will damit noch mehr Gestaltungsaufgaben in einer Lösung abdecken. Neben Präsentationen, Social-Media-Grafiken, Videos, Druckerzeugnissen und statischen Websites lassen sich mit dem Gestaltungswerkzeug nun auch E-Mails gestalten, interaktive Formulare umsetzen, Tabellen mit Code auswerten und Kampagnenerfolge messen. Neuigkeiten gibt es auch bei den Affinity-Kreativprodukten, die mittlerweile zu Canva gehören, nachdem Software-Hersteller Serif von den Australiern im Jahr 2024 übernommen worden war.

Eigenes KI-Modell

Canva legt unter seine Tools der Visual Suite, die wie gehabt via Web erreichbar sind, eine KI-Schicht, sodass Anwender überall den KI-Chat um Unterstützung bitten können. Die Basis liefert ein KI-Modell, das Canva als das „weltweit erste Design Model“ bezeichnet. Es soll durch ein besonderes Training die Komplexität des Designs verstehen. So könne es automatisch den Stil eines Designs anpassen und für markentreues Design sorgen und dabei den Kontext der bestehenden Grafik berücksichtigen.

Auch eigenständige Layouts, die vollständig bearbeitbar sind, mache das Modell möglich, so Canva. Zudem erstellt die teilweise mittels Credits abgerechnete KI auch 3D-Modelle. Im Chat kann man mit „@Canva“ beispielsweise um alternative Designvorschläge und Textverbesserungen bitten und diese umsetzen lassen.

E-Mails und Formulare

Im neuen Designwerkzeug können Teams aufwendig gestaltete Marketing-E-Mails oder Newsletter umsetzen. Für das Versenden ist offenbar weiterhin eine zusätzliche Lösung vonnöten, in die man die zuvor exportierte HTML-Datei importiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Per HTML-Export gelangen die Kreationen des E-Mail-Designers in das bevorzugter Mailer-Tool.

(Bild: Canva)

Mit „Forms“ entstehen interaktive Formulare, die sich in Websites und anderen Designs nutzen lassen. Damit können direkt innerhalb von Canva Feedback-Formulare, Umfragen, Quiz oder Buchungen erstellt werden. Die erfassten Daten speichert das System in der hauseigenen Tabellenkalkulation „Canva Sheets“.

Diese Tabellen lassen sich nunmehr mit der KI-gestützten Coding-Umgebung „Canva Code“ koppeln, um interaktive, datengesteuerte Widgets wie Live-Dashboards, Kalkulationen oder Lernkarten zu erstellen.

Neuer Video-Editor

Das laut Canva ebenfalls neu entwickelte Videoschnittwerkzeug „Video 2.0“ erhält eine neue Bibliothek mit Vorlagen für schnelle Ergebnisse. Man kann jetzt auch direkt mit eigenen Inhalten starten.

Die neue Timeline soll die Videobearbeitung vereinfachen.

(Bild: Canva)

Der Editor bietet eine neue Timeline, die das Trimmen, Synchronisieren und Überlagern von Videomaterial erleichtern soll. Die KI-Integration soll helfen, Bearbeitungen und Effekte zu automatisieren.

Marketing-Tools

Mit Canva erstellte und etwa bei Facebook geschaltete Anzeigen können über „Canva Grow“ nun in Echtzeit verfolgt werden. So soll man Werbeinhalte schnell optimieren können, wenn der Erfolg ausbleibt. Eine KI lernt aus den ermittelten Leistungsdaten und erstellt auf Wunsch neue Varianten.

Interessant für auf ihr Branding bedachte Unternehmen: Im neuen „Markensystem“ sammeln Teams alles Wichtige zu einer Marke. Dazu zählen Schriftarten, Farben, Logos und Vorlagen. Das soll konsistente Auftritte über alle Designs hinweg gewährleisten.

Affinity wird kostenlos

Canva hatte im März 2024 das britische Entwicklerstudio Serif übernommen, das insbesondere für die beliebten Einmalkauf-Alternativen zu Adobes Grafiksuite bekannt ist. Affinity Photo, Designer und Publisher haben für viele Grafiker die Programme Adobe Photoshop, Illustrator und InDesign abgelöst, die es nur im Abo gibt.

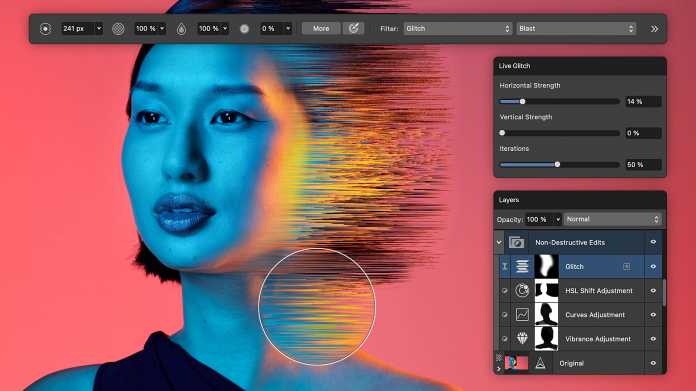

Bis dato war unklar, was Canva mit dem Aufkauf letztlich anstellen würde. Die befürchtete Umstellung auf ein Abomodell hat sich aber nicht bewahrheitet. Canva bietet ab heute eine neue App namens „Affinity“ kostenlos an. Sie vereint alle Funktionen von Photo, Designer und Publisher. Statt die App, wie bisher zu wechseln, schaltet man in den gewünschten Vektor-, Pixel- oder Layout-Modus um. Die neue Gratis-App ersetzt die alten Apps, die schon seit Anfang Oktober nicht mehr zum Verkauf angeboten werden. Wer sie über Apples App Store bezogen hat, kann sie aber weiterhin aus den Käufen laden.

Die neue Affinity-App setzt wie bisher auf einen möglichst nicht destruktiven Workflow.

(Bild: Canva)

Besitzer der alten drei Apps konnten das bereits im Publisher ausprobieren. Schon von Beginn an nutzen alle drei Programme ein einheitliches Dateiformat, jedoch mit unterschiedlichen Endungen. Jetzt gibt es mit „.af“ ein einheitliches Suffix. Bei Affinity handelt es sich weiterhin um eine rein offline nutzbare App. Sie richtet sich mehr an Profis, während Canva möglichst einfach zu bedienen sein soll und auch unerfahrene Gestalter anspricht.

Die Integration in den Canva-Kosmos ist nun auch gegeben – sie beginnt mit einem Export zu Canva und einer Anbindung an Canva AI, um Inhalte zu generieren. Für die KI-Funktion ist jedoch ein kostenpflichtiger Premium-Account erforderlich. Eine tiefere Integration ist bereits in Aussicht gestellt, ob das Thema Abo gänzlich vom Tisch ist, bleibt abzuwarten. Konkrete Neuerungen bei den Funktionen von Affinity hat Canva bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt gegeben.

Preise

Die Preisstruktur bleibt weitgehend unverändert. Die kostenlose Basisversion „Canva Free“ bietet 5 GByte Cloudspeicher sowie einigen Designvorlagen und KI-Werkzeuge. Für die Pro-Version ruft Canva 110 Euro pro Person und Jahr auf. Sie bietet Stockmaterial, unbegrenzt viele Premiumvorlagen, mehr KI-Tools, 100 GByte Speicher und einen Kundendienst. Der neuen Business-Tarif ersetzt das Teams-Angebot und bietet für 160 Euro pro Jahr und Person 500 GByte Speicherplatz, zusätzlichen KI-Credits, vergünstige Drucke und Rechtemanagement.

(wre)

Künstliche Intelligenz

KI-Update kompakt: OpenStreetMap, OpenAI vs. Bots, Pinterest, Hubble-Fotos

Tausende KI-Bots erfassen Daten von OpenStreetMap

Weiterlesen nach der Anzeige

OpenStreetMap kämpft gegen eine Bot-Flut. Binnen 24 Stunden blockierte der Dienst Bots von über 400 000 IP-Adressen. Die Zugriffe gleichen fast einem DDoS-Angriff und belasten die Infrastruktur massiv. Woher die Bots stammen, bleibt unklar. Vermutlich handelt es sich um KI-Crawler, die Trainingsdaten sammeln.

Seit dem KI-Boom leiden viele offene Projekte unter ähnlichen Problemen, darunter Wikimedia und verschiedene Linux-Initiativen. Denkbar ist auch, dass KI-Unternehmen eigene Kartendienste aufbauen wollen. OpenAI plant bereits einen Browser und ein soziales Netzwerk, ein Kartendienst wäre der nächste logische Schritt. Besonders rätselhaft: Die OpenStreetMap-Daten stehen ohnehin unter offener Lizenz zum Download bereit. Anbieter wie Cloudflare und Akamai arbeiten bereits an Lösungen, um Bots abzufangen, bevor sie die Server erreichen.

Zuckerberg kündigt neue KI-Modelle und Shopping-Agenten an

Meta will KI-gestützte Shopping-Funktionen einführen, sogenanntes „Agentic Commerce“. Mark Zuckerberg verspricht, die KI verstehe den Kontext und kenne die Menschen. Deshalb könne sie genau die richtigen Produkte auswählen. Welche persönlichen Daten die Shopping-Agenten einsehen dürfen, bleibt offen.

Zuckerberg kündigte bei der Vorstellung der Quartalszahlen ein „großes Jahr für persönliche Superintelligenz“ an. Geplant sind neue, größere Modelle, deren Trainingsdaten mehr Komplexität abbilden sollen. Die neuen KI-Modelle sollen mit den bestehenden Algorithmen von Metas Plattformen verbunden werden.

Vivaldi 7.8 lehnt KI-first-Ansätze ab

Weiterlesen nach der Anzeige

Vivaldi, ein europäischer Browserhersteller, distanziert sich vom KI-Hype. CEO Jon von Tetzchner schreibt, die Browser-Branche löse das falsche Problem. Sie entwickle Assistenten, die filtern, was Nutzer sehen, und letztlich deren Urteilsvermögen auslagern. Vivaldi wolle stattdessen Tools bauen, die die Fähigkeit zum Erkunden, Vergleichen und Denken erweitern.

Mit Vivaldi 7.8 kommt ein neues Tab-System mit Drag-and-drop-Tab-Tiling für Split-Screen-Darstellungen. Das soll beim Preisvergleich oder bei der Arbeit mit Referenzdokumenten helfen. Der Browser ist ab sofort für Windows, Mac und Linux verfügbar. Vivaldi betont, ohne Tracking zu arbeiten und keine Nutzerdaten zu verkaufen.

OpenAI plant soziales Netzwerk mit biometrischer Verifizierung

OpenAI plant laut einem Forbes-Bericht angeblich ein soziales Netzwerk, in dem sich Nutzer biometrisch verifizieren müssen, um Bots fernzuhalten. Zur Auswahl stehen Face ID vom iPhone oder der umstrittene Iris-Scanner von World Network. Letzterer stammt von Tools for Humanity, einem Unternehmen hinter der Kryptowährung WLD-Token.

Spanien und Portugal haben den Iris-Scan zeitweise verboten, das Bayerische Landesamt für Datenschutz stellte grundlegende Datenschutzrisiken fest. Anders als ein Passwort lassen sich biometrische Daten nicht ändern. OpenAI-Chef Sam Altman ist gleichzeitig Vorsitzender von Tools for Humanity. Der wahre Grund für das Netzwerk dürfte sein: Soziale Medien sind eine gigantische Datenquelle für das Training von KI-Modellen in Echtzeit. X nutzt Grok, Meta integriert KI in Facebook, Instagram und WhatsApp.

Microsoft investiert Milliarden in KI, Anleger reagieren skeptisch

Microsoft übertraf die Erwartungen und verzeichnete erstmals über 50 Milliarden Dollar Cloud-Umsatz in einem Quartal, ein Plus von 26 Prozent. Das KI-Geschäft sei größer als einige jahrzehntealte Kernprodukte. Trotzdem brach die Aktie am folgenden Handelstag im zweistelligen Bereich ein.

Anleger zweifeln, ob die massiven Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen stehen. Microsoft investierte im Quartal 37,5 Milliarden Dollar, zwei Drittel davon in Grafikprozessoren und Hauptprozessoren. Die Bruttomarge im Cloud-Geschäft sinkt auf 67 Prozent, ein weiterer Rückgang ist prognostiziert. Beunruhigend: 45 Prozent von Microsofts kommerziellem Auftragsbestand stammen von einem einzigen Kunden, OpenAI. Finanzchefin Amy Hood wich Nachfragen zu dieser Abhängigkeit aus.

Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im „KI-Update“ von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags beleuchten wir mit Experten die unterschiedlichen Aspekte der KI-Revolution.

Pinterest entlässt 15 Prozent der Belegschaft für KI-Investitionen

Pinterest will 15 Prozent seiner Belegschaft entlassen, etwa 750 Mitarbeitende. Bis Ende September 2026 sollen die Kündigungen abgeschlossen sein. Anders als Amazon begründet Pinterest die Entlassungen nicht mit bereits erfolgten Effizienzsteigerungen durch KI. Das Unternehmen will vielmehr erst die Grundlagen dafür schaffen.

Mit den freigesetzten personellen Ressourcen beabsichtigt Pinterest die Implementierung von KI in die Unternehmensabläufe voranzubringen und mehr KI-gestützte Funktionen in die Plattform integrieren. Was genau geplant ist, bleibt unklar. Im Herbst häuften sich Beschwerden über KI-Müll auf der Plattform. Pinterest führte daraufhin Funktionen ein, mit denen Nutzer steuern können, wie viele KI-Inhalte sie sehen. Ganz vertreiben lässt sich der KI-Müll nicht, dafür müsste die Plattform ihn erst zuverlässig erkennen.

Neue Rechenzentren gefährden deutsche Klimaziele

Der KI-Boom treibt den Bau von Rechenzentren voran, doch der Preis wird zunehmend in Treibhausgas-Emissionen gemessen. Der Global Energy Monitor zeigt in seiner jüngsten Ausgabe des „Global Oil and Gas Plant Tracker“, dass der Ausbau von Gaskraftwerken weltweit untrennbar mit dem Wachstum der digitalen Infrastruktur verknüpft ist.

In Deutschland sieht Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) neue Gaskraftwerke an Standorten wie Mainz, Frankfurt, Birstein, Leipheim und Großkrotzenburg vor, primär zur Versorgung von Rechenzentren. Was als notwendige Brückentechnologie wirkt, entpuppt sich als potenzieller Stolperstein für die nationalen Klimaziele. Ohne Kopplung von Netzausbau, zusätzlichem Grünstrom und strengen stündlichen Nachweisen für Rechenzentren droht der digitale Fortschritt zum Klimarisiko zu werden.

KI findet in Hubble-Fotos über 800 neue Anomalien

Ein neuronales Netz hat in alten Hubble-Aufnahmen über 800 bisher unbekannte Anomalien entdeckt, vorwiegend ungewöhnliche Galaxien. Ein Forschungsteam der Europäischen Weltraumagentur ESA trainierte die KI, gezielt im Hubble-Archiv nach solchen Anomalien zu suchen. Binnen zweieinhalb Tagen fand sie 1400 Anomalien, 800 davon waren bisher unbekannt.

Von den Funden können einige Dutzend nicht klassifiziert werden. Bei vielen Galaxien bleibt unklar, ob sie gerade kollidieren oder warum unerwartete Strukturen zu sehen sind.

Storage-Aktien profitieren vom KI-Boom

Während Software-Champions wie Microsoft, Adobe oder Salesforce unter Disruptionsängsten leiden, schießen die Aktien amerikanischer Speicherfirmen in die Höhe. Seit vergangenem Spätsommer erleben klassische Storage-Anbieter einen massiven Aufschwung. KI lebt von Daten: Modelle müssen abgelegt, geladen, trainiert und ständig gefüttert werden.

GPUs ohne ausreichend Speicher sind kaum mehr als teure Rechenhüllen. Je größer die Modelle, desto exponentieller steigt der Bedarf an hochdichten, zuverlässigen Enterprise-Speicherlösungen. Micron, Western Digital, Seagate und SanDisk sind die großen, bislang unterschätzten Profiteure der KI-Ökonomie. Allein seit Jahresbeginn haben die Aktienkurse der vier Unternehmen zwischen 52 Prozent und 122 Prozent zugelegt.

KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn

Samsung Electronics hat im vierten Quartal 2025 einen historischen Rekordgewinn eingefahren. Der südkoreanische Konzern weist einen Betriebsgewinn von umgerechnet knapp 12 Milliarden Euro aus, eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es ist der größte Quartalsgewinn in der Unternehmensgeschichte.

Die positive Entwicklung fußt hauptsächlich auf dem anhaltenden KI-Boom, der die Nachfrage und die Preise für Speicherchips rasant in die Höhe getrieben hat. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten für Halbleiter.

KI analysiert Essensfotos für Kalorienzählung

Kalorienzählen ist umständlich: Man muss Lebensmittel abwiegen und manuell eintragen. Ein Test zeigt, dass KI-Modelle Essensfotos analysieren und Kalorien schätzen können. Google Gemini lieferte dabei die genauesten Ergebnisse, besser als spezialisierte Kalorienzähl-Apps.

Gemini erkannte Zutaten präzise und schätzte das Gewicht genau ein. Auf Nachfrage bewertete der Chatbot auch die Ernährungsqualität und gab hilfreiche Antworten. Kalorienzähl-Apps erkannten zwar ebenfalls Zutaten, verschätzten sich aber beim Gewicht und waren insgesamt vager. Beide Ansätze haben Einschränkungen, aber die Ergebnisse zeigen das Potenzial von KI-Tools für die Ernährungsplanung.

Heise+ Angebot für euch

Wenn Ihr jetzt Lust habt, jetzt noch tiefer in dieses oder andere unserer Themen einzusteigen und gleichzeitig diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt Ihr das mit einem heise+ Abo tun. Damit bleibt ihr in IT und Technik immer einen Schritt voraus: Hintergrundberichte, Tests, Ratgeber und tiefgehende Analysen nehmen euch mit in die Welt der Digitalisierung, Technologie & Co. Sichert euch jetzt 12 Wochen heise+ mit 50 % Rabatt unter heiseplus.de/audio

(igr)

Künstliche Intelligenz

Spuren flüchtiger Stoffe: Der Merkur ist wohl gar kein toter Planet

Der innerste Planet des Sonnensystems ist offenbar überhaupt nicht so tot, wie bisher angenommen, und stattdessen durchaus geologisch aktiv. Darauf deutet eine Untersuchung von etwa 100.000 Satellitenaufnahmen der Merkursonde Messenger der NASA hin, die jetzt vorgestellt wurde. Auf den Bildern wurden zahlreiche helle Streifen entdeckt, „die vermutlich durch das Ausgasen von flüchtigen Stoffen aus dem Innern des Planeten entstehen“, fasst die Universität Bern zusammen. Weil diese sogenannten „Lineae“ vorwiegend auf der sonnenzugewandten Seite in besonders stark exponierten Regionen auftreten, dürfte Sonneneinstrahlung bei deren Entstehung eine wichtige Rolle spielen, erklären die Forscher und Forscherinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Warten auf BepiColombo

Die hellen Streifen an einem Krater

(Bild: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington)

Die Forschungsgruppe um Valentin Bickel von der Uni Bern erklärt jetzt, dass die „Lineae“ längst bekannt waren, eine systematische Analyse hat aber noch nicht stattgefunden. Man habe lediglich eine Handvoll davon gekannt. Um das jetzt zu ermöglichen, hat das Team erst einmal mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens eine komplette Bestandsaufnahme aller 400 gefundenen Linien erstellt. Erst danach konnten sie die jetzt vorgestellten Muster in der Verteilung finden und über die Ursache spekulieren. Gezeigt habe sich, dass die Streifen primär auf sonnenzugewandten Hängen junger Einschlagskrater auftreten.

Die Gruppe meint, dass ihr Befund darauf hindeute, dass flüchtige Stoffe aus dem Innern des Planeten freigesetzt werden, wenn dieser von Objekten getroffen wird. Dabei könnte es sich um Schwefel oder andere leichte Elemente handeln. Das lege nahe, dass der Merkur geologisch aktiver ist, als angenommen. Das Bild vom „toten, trockenen und langweiligen Planeten“ müsse offenbar angepasst werden, um diese Dynamik einzubeziehen. Wichtig sei das auch für künftige Missionen. Erst einmal hofft die Forschungsgruppe, dass Beobachtungen der Ende des Jahres am Merkur eintreffenden ESA-Sonde BepiColombo ihre Analyse bestätigen und weitere Einblicke liefern. Vorgestellt wird ihre Arbeit im Fachmagazin Nature Communications Earth & Environment.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Pro & Contra: Sollte iOS so offen wie der Mac sein?

Apple wird zunehmend dazu genötigt, seine iOS-Plattform zu öffnen – mit alternativen App-Läden, mehr Kompatibilität zu Drittanbieterprodukten und mehr. Wie sinnvoll ist eine solche Öffnung und sollte das iPhone-Betriebssystem am besten wie macOS sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser Pro & Contra.

Weiterlesen nach der Anzeige

PRO

Wolfgang Kreutz wünscht sich ein iPhone, das Apple nicht künstlich einschränkt.

Als Erstes in der EU, nun Ähnliches in Japan: Regierungen drängen Apple dazu, iOS an einigen Stellen zu öffnen. Statt jedoch weltweit einheitlich vorzugehen, frickelt der Konzern an verschiedenen Varianten. Dabei machen die Öffnungen das System attraktiver: Ich kann jetzt hierzulande Standard-Apps für Telefonate, Messaging und Navigation auswählen, mit Banking-Apps kontaktlos per NFC bezahlen oder künftig Bluetooth-Headsets so einfach wie AirPods koppeln.

Dass mehr Freiheiten automatisch für Sicherheitsprobleme sorgen, ist ein Märchen: Seit Einführung der neuen Funktionen ist uns EU-Usern nichts Schlimmes passiert. Und mit macOS beweist Apple, dass auch ein freieres System gut geschützt sein kann. Etwa, indem ich Zugriffe auf sensible Daten zunächst bestätige. Genauso werden sich beim iPhone mithörende Bluetooth-Wanzen nicht heimlich mit meinem iPhone koppeln können.

Das Pro & Contra stammt aus Mac & i Heft 1/2026, das ab dem 30. Januar 2026 verfügbar ist. Die neue Ausgabe lässt sich ab Donnerstag im heise shop bestellen – als Print-Magazin oder als PDF.

Dass ein geschlossenes System nicht zwangsläufig vor schadhaften Apps schützt, demonstriert ausgerechnet Apple selbst: Sie lassen nämlich immer wieder offensichtliche Fake-Apps in ihren Store. So war „LassPass“ tagelang verfügbar und hatte es auf Zugangsdaten des Passwortmanagers „LastPass“ abgesehen.

Apple sollte endlich aufhören, so viele erzwungene Sonderlocken zu drehen. Ein per se offenes iOS muss zudem weniger reguliert werden. Statt die Systeme vorwiegend visuell anzugleichen, wünsche ich mir auch funktionale Gleichberechtigung. Wo bleiben etwa der Finder oder das Terminal? Selbst für einfachste Shell-Skripte muss ich Drittanbieter-Apps vertrauen – obwohl iOS auf Unix basiert. Es muss ja nicht vorinstalliert sein. Root-Zugang und voller Dateisystemzugriff dürfen gerne unmöglich bleiben. Ich fühle mich jedenfalls am offeneren Mac nicht weniger sicher. Apple hat längst bewiesen: Freiheit und Sicherheit schließen einander nicht aus. (wre)

Weiterlesen nach der Anzeige

CONTRA

Ben Schwan schätzt die Sicherheit und Integrität von Apples geschlossenem System.

Das iPhone ist kein Mac. Von Anfang an hat Apple darauf geachtet, iOS als Plattform gleichzeitig sicher und gut bedienbar zu machen. Das bedeutet, dass ich beispielsweise keinen Kommandozeilenzugriff auf dem iPhone habe und keine App im Dateisystem herumfuhrwerken darf. Das Resultat: Große Angriffswellen, wie sie bei Android immer wieder vorkommen, sind auf dem iPhone unterblieben. Geheimdienste und Regime, die iOS-Nutzer gezielt ausspionieren wollen, müssen für den Kauf sogenannter Zero-Day-Lücken Hunderttausende bis Millionen Euro in die Hand nehmen. Das hat Gründe.

Wenn nun die Europäische Kommission ankommt und Apple per gesetzlichem Holzhammer dazu zwingt, Drittanbietern schwer abzusichernde Türen ins System zu öffnen, ist das unschön. Apple bemüht sich offenbar nach Kräften, Nutzer mit der Umsetzung nicht zu gefährden. An gewissen Stellen ist das meiner Ansicht nach problematisch. Ein Beispiel: Dass Wearables anderer Hersteller Zugriff auf Benachrichtigungen erhalten müssen, klingt erst einmal gut. Doch mein Vertrauen in Drittanbieter wie Meta, die ihr Geld mit Werbung und nicht mit Hardware verdienen, damit keinen Mist zu veranstalten, hält sich in Grenzen. Apple hingegen hat einen Ruf in Sachen Datenschutz zu verlieren.

Ich kann nachvollziehen, dass sie Features wie das iPhone-Mirroring oder die Erfassung besuchter Orte in Apple Maps erst gar nicht in die EU bringt, weil hierfür Regulierung droht. Eine zwangsweise Öffnung der Gerätespiegelung würde anderen Unternehmen weitreichenden Zugriff auf das iPhone eröffnen, die Historie besuchter Orte wäre wiederum ein gefundenes Fressen für Datenkraken. In einer idealen Welt wäre das iPhone offen wie der Mac. Aber in der leben wir nicht. Und wozu kaufe ich ein teures iPhone, wenn ich damit nicht mehr so sicher und privat bin, wie mir Apple das verspricht? (bsc)

Wer hat Recht? Diskutieren Sie mit!

Zuletzt bei Pro & Contra: Verzichtet Apple zu Recht auf das MacBook-Netzteil?

(wre)

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 1 Monat

Künstliche Intelligenzvor 1 MonatSchnelles Boot statt Bus und Bahn: Was sich von London und New York lernen lässt

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenHuawei Mate 80 Pro Max: Tandem-OLED mit 8.000 cd/m² für das Flaggschiff-Smartphone

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFast 5 GB pro mm²: Sandisk und Kioxia kommen mit höchster Bitdichte zum ISSCC

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommentar: Anthropic verschenkt MCP – mit fragwürdigen Hintertüren

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatDie meistgehörten Gastfolgen 2025 im Feed & Fudder Podcast – Social Media, Recruiting und Karriere-Insights

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenSyncthing‑Fork unter fremder Kontrolle? Community schluckt das nicht

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenWeiter billig Tanken und Heizen: Koalition will CO₂-Preis für 2027 nicht erhöhen