Apps & Mobile Entwicklung

Huawei MatePad 11,5″ PaperMatte ausprobiert

Mit einer entspiegelten Variante des kompakten 11,5-Zoll-MatePad-Tablets hat Huawei im vergangenen Jahr wirklich überrascht. Das Spannende war hier vor allem der günstige Preis unter 400 Euro. Normalerweise bekommt Ihr Tablets mit matten Displays nur im deutlich teureren Segment geboten. Bestes Beispiel ist hier Apple mit seinem iPad Pro und matter Beschichtung, für das Ihr weit über 1.000 Euro zahlen dürft. Jetzt hat Huawei nachgelegt und liefert mit dem Huawei MatePad 11,5″ Papermatte eine verbesserte Variante, die auch endlich die App-Problematik in den Griff bekommen soll.

Huawei MatePad 11,5 Papermatte 2025: Alle Angebote

Preis und Verfügbarkeit

Das MatePad 11,5″ PaperMatte ist erst seit dem 19. August 2025 in verschiedenen Shops erhältlich und somit brandneu. Preislich geht es hier ab gerade einmal 299 Euro los. Allerdings gilt das nur für das spiegelnde Full-View-Display mitsamt 128-GB-Speicher. Möchtet Ihr das PaperMatte-Display zahlt Ihr mindestens 349 Euro*, was noch immer recht günstig ist. Im Test hatten wir allerdings noch das Smart Keybord und einen Speicherplatz von 256 GB. Kostenpunkt wären hier 399 Euro.

Das Geniale: Bis zum 30. September bekommt Ihr einige Bundles im Rahmen einer Rabatt-Aktion* günstiger. Dadurch sinkt beispielsweise der Preis der getesteten Version auf 369 Euro. Ohne Keybord sind es dann sogar nur noch 319 Euro. Und den Bedienstift „M-Pencil“ gibt’s ebenfalls bereits für 20 Euro.

Design & Verarbeitung

Optisch hat sich hier kaum etwas verändert. Bereits im letzten Jahr habe ich das Huawei MatePad 11,5S PaperMatte getestet und könnte die beiden Modelle nicht wirklich voneinander unterscheiden. Möchtet Ihr also vom Modell des letzten Jahres upgraden, müsst Ihr Euch, zumindest vom Design her, nicht wirklich umstellen. Gleichzeitig erwartet uns wieder ein Tablet, das deutlich hochwertiger wirkt, als der Preis vermuten lässt.

Denn das MatePad 11,5″ PaperMatte ist noch einmal dünner als sein Vorgängermodell. Ganze 10 Prozent, um genau zu sein. Die 2025-Variante misst somit gerade einmal 6,1 mm. Mit seinem Gewicht von 515 g lässt es sich zudem problemlos im Rucksack transportieren. Hier hatte ich auch keine Sorgen, dass dem Gerät irgendetwas zustoßen könnte. Denn Huawei fertigt das Tablet aus einem einzelnen Unibody-Gehäuse aus Metall. Erhältlich ist es dabei in den Farben „Space Grau“ und Lila, wovon wir die graue Variante getestet haben.

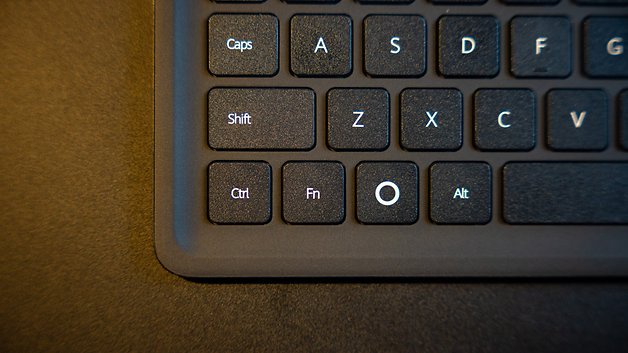

Das MatePad 11,5″ 2025 bietet in Kombination mit dem optionalen Keyboard-Case noch mehr praktische Funktionen. Dieses schützt nicht nur die Vorderseite des Tablets vor Kratzern, sondern ergänzt das Gerät auch um eine echte Tastatur. Während ich Teile dieses Testberichts hierauf verfasst habe, muss ich eingestehen, dass mich das Tippgefühl durchaus überzeugt hat. Allerdings sind dickere Finger hier nicht unbedingt von Vorteil.

Eine Sache möchte ich beim Design noch erwähnen: Das MatePad 11,5″ 2025 verfügt über bessere Lautsprecher. Genauer gesagt über ein 4-Lautsprecher-System, dessen Klang über den „Histen 9.0 Audio-Algorithmus“ optimiert wird. Zwar würde ich zum Musikhören noch immer Kopfhörer oder Bluetooth-Speaker bevorzugen, für YouTube-Videos beim Abendessen eignen sich die Speaker aber dennoch. Stimmen konnte ich gut wahrnehmen und die vier Speaker klingen im Verbund überraschend kräftig im Bassbereich.

Huawei MatePad 11,5 Papermatte 2025: Display

Das PaperMatte-Display stellt zweifellos das interessanteste Merkmal des MatePad 11,5″ 2025 dar. Huawei setzt dabei auf eine innovative Nano-Ätztechnologie, mit der Millionen feiner Nano-Strukturen auf der Oberfläche des Displays geschaffen werden. Diese speziellen Strukturen sollen die Lichtreflexionen um satte 99 Prozent reduzieren. Gleichzeitig sorgt die texturierte Oberfläche für ein angenehmes, papierähnliches Gefühl bei der Bedienung mit dem Finger oder dem optional erhältlichen Stylus.

Neben dem Ätzprozess hat Huawei das Display zusätzlich mit einer Magnetron-Beschichtung versehen, welche die Reflexionen auf lediglich 2 Prozent senken soll, während 95 % des Lichts durchgelassen werden. So wird die hohe Qualität des darunter liegenden 120-Hz-Panels sichergestellt, das mit einer Auflösung von 2.456 x 1.600 Pixeln eine beeindruckende Pixeldichte von 256 PPI und eine maximale Helligkeit von 600 Nits bietet. Um die Akkulaufzeit zu optimieren, kann die Bildwiederholrate des Tablets auf 90 Hz oder 60 Hz heruntergeschraubt werden.

Doch genug der technischen Details: In der Anwendung erweist sich das reflexionsarme Display als äußerst angenehm für längere Sitzungen, da es die Augen weniger belastet. Besonders das Lesen auf dem Bildschirm ist ziemlich angenehm, da die Schrift dank der hohen Pixeldichte gestochen scharf dargestellt wird. Es ist allerdings empfehlenswert, das Display regelmäßig mit dem im Lieferumfang enthaltenen Mikrofasertuch zu reinigen oder überwiegend den Stylus zu verwenden, um unschöne Fettflecken zu vermeiden, die auf dem matten Display zu störenden Farbsäumen führen können.

Ein kurzer Hinweis zum Stylus: Der M-Pencil haftet magnetisch auf der Oberseite des Tablets und lädt dort automatisch auf. Bei der Benutzung ermöglicht er die Erkennung von Handschriften, unterstützt verschiedene Gesten und verfügt über Tasten, um beispielsweise beim Zeichnen oder Schreiben das Kontextmenü zu öffnen. Die Genauigkeit ist auf einem solch hohen Niveau, dass ich keinen nennenswerten Unterschied zu den Produkten von Apple oder Samsung feststellen könnte. Besonders kreativen Nutzer:innen kann ich den Kauf des Pencils nur ans Herz legen!

Neuer Aurora-Store ausprobiert

In den letzten Jahren mussten sich die Fans von Huawei in Bezug auf die Software etwas umstellen. Aufgrund des US-Embargos hat der Hersteller eine eigene Version von Android entwickelt, die lange Zeit ohne die Dienste von Google auskommen musste. Wenn Ihr den Big-Tech-Anwendungen jedoch entfliehen möchtet, sind Huawei-Tablets nach wie vor eine gute Wahl. Mit dem Aurora-Store habt Ihr zudem die Möglichkeit, weitere Apps bequem zu installieren.

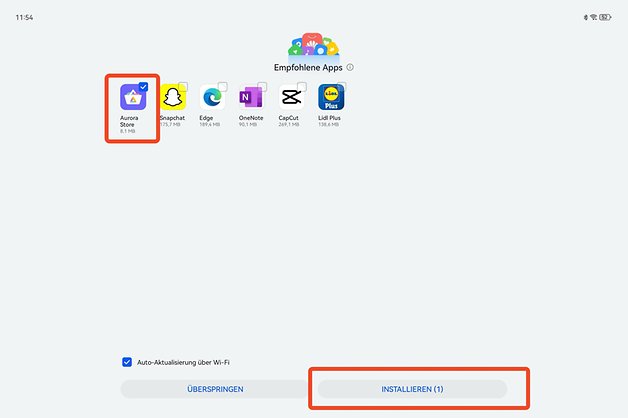

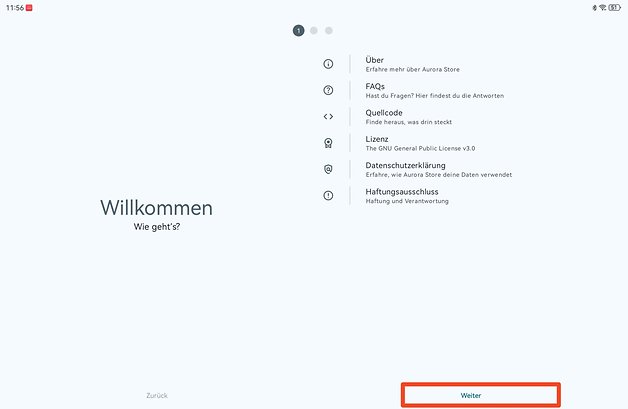

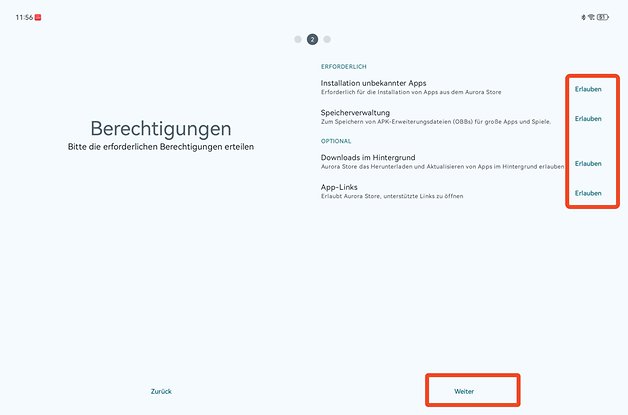

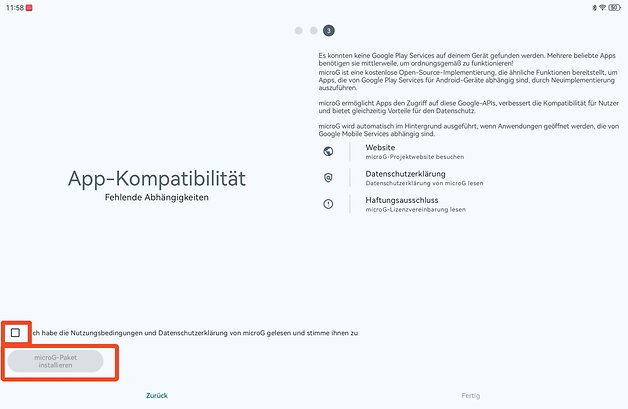

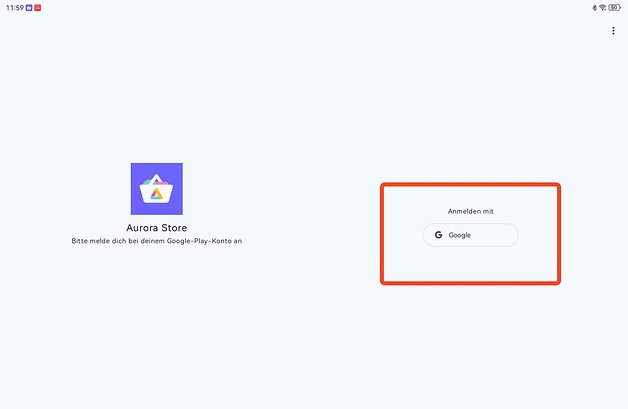

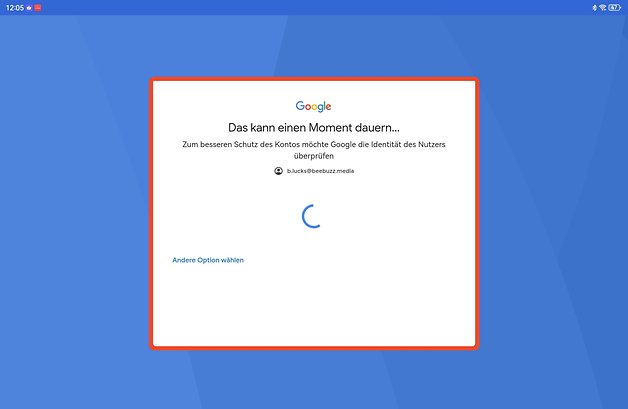

Das funktioniert wie folgt: Wenn wir die AppGallery des MatePad 11,5″ 2025 öffnen, wird uns direkt der neue Aurora-Store zur Installation vorgeschlagen. Nach dem Öffnen der App gewähren wir ihr die Erlaubnis, unter anderem unbekannte Apps zu installieren, auf den Speicher zuzugreifen sowie optional Downloads im Hintergrund zu ermöglichen und App-Links zu öffnen. Im nächsten Schritt bittet der Aurora-Store um die Genehmigung, die microG-Services zu installieren. Hier seht Ihr das Ganze nochmals anhand von Bildern:

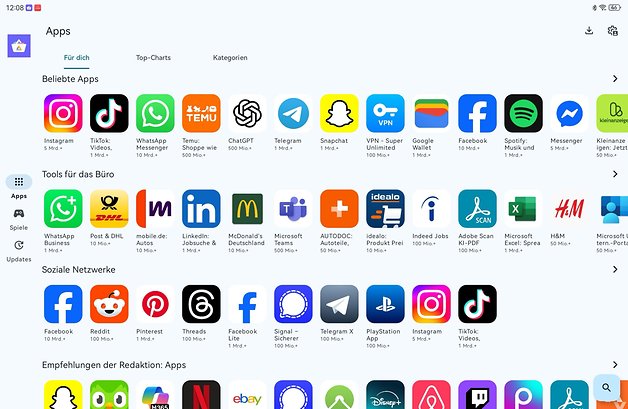

Huawei setzt auf eine Open-Source-Lösung als Alternative zu den Google-Diensten, die ursprünglich für Custom-ROMs, also alternative Android-Betriebssysteme, konzipiert wurde. Mit microG habt Ihr die Möglichkeit, Euch wie gewohnt mit einem Google-Konto auf Eurem Tablet anzumelden. Daraufhin stehen Euch im Aurora-Store Apps wie Instagram, Firefox, TikTok, WhatsApp, Telegram und sogar Google Wallet zur Verfügung.

Obwohl Ihr keine native Integration von Anwendungen wie Gmail oder Chrome auf Eure Tablet geboten bekommt, erweitert der neue Aurora-Store die Funktionalitäten des Geräts erheblich. Nach dem ersten Test zeigt sich, dass der Store auch wesentlich benutzerfreundlicher ist als die Umwege über APK-Downloads oder andere Installationsmethoden von HarmonyOS. Solltet Ihr eine App im Aurora-Store nicht finden, könnt Ihr diese Wege natürlich weiterhin gehen.

Leistung und Ausstattung

Für unseren Test hat Huawei uns die leistungsstärkste Version mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM zur Verfügung gestellt. Leider hat der Hersteller im Vorfeld keine genauen Informationen zu dem verwendeten Prozessor des Tablets preisgegeben. Sobald wir hierzu nähere Informationen erhalten, teilen wir es Euch an dieser Stelle mit. In der Zwischenzeit werfen wir einen Blick auf einige Benchmark-Ergebnisse und wagen erste Spekulationen.

| Huawei MatePad 11,5 S | Apple iPad Mini (2024) | OnePlus Pad 2 | Samsung Galaxy Tab S9 FE | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 3D Mark Wild Life | 2.960 | 1.057 | 2.785 | – | – |

| 3D Mark Wild Life Stress Test (Extreme¹) | Bester Loop: 833 Schlechtester Loop: 819 Stabilität: 98,3 % |

Bester Loop: 1.052 |

Bester Loop: 3.628 |

Bester Loop: 4.564 Schlechtester Loop: 3.666 Stabilität: 80,3 % |

Bester Loop: 846 Schlechtester Loop: 842 |

| Geekbench 5 | Single: 974 Multi: 3.198 |

Single: 1.191 Multi: 3.907 |

Single: 2.912 Multi: 7.182 |

Single: 2.133 Multi: 6.353 |

Single: 1.024 Multi: 2.940 |

Die Ergebnisse präsentieren sich als etwas widersprüchlich: Während das SoC im Benchmark „3D Mark Wild Life“ eine doppelt so hohe Leistung im Vergleich zum Vorgängermodell erzielt, schneidet es im Stress-Test deutlich schlechter ab. Im Geekbench 5 zeigen sich ebenfalls gemischte Resultate. Im Einzelkern-Test fällt die Leistung geringer aus, während im Multikern-Test eine Verbesserung festgestellt werden kann. Möglicherweise sind wir mit den Benchmark-Tests einfach noch zu früh dran, da die Ergebnisse nicht wirklich zuverlässig erscheinen.

Dennoch überzeugt das Tablet im praktischen Einsatz mit schnellen Ladezeiten und einer reibungslosen Android-Nutzung. Das installierte Android 12 ermöglicht durch schwebende Fenster ein effektives Multitasking, was in Kombination mit der Tastaturhülle zu einer verbesserten Produktivität führt. So konnten wir beispielsweise problemlos unsere Benchmark-Tabelle auf der linken Seite ausfüllen, während wir auf der rechten Seite die diversen Benchmark-Apps aufgerufen haben.

Mit 256 GB internem Speicher, von denen ab Werk etwa 220 GB verfügbar sind, steht Euch genügend Kapazitäten zur Verfügung, um zahlreiche Apps zu installieren oder Filme und Serien auf dem Gerät zu speichern. Allerdings lässt die Ausstattung ohne LTE-Option und das nach wie vor fehlende GPS etwas zu wünschen übrig.

Kameras

Kameras bietet das MatePad 11,5″ PaperMatte auf der Vorder- und Rückseite. Dabei löst die rückseitige Kamera mit 13 Megapixeln auf – die Frontkamera arbeitet mit einem 8-MP-Sensor. Wer das Vorgängermodell kennt, merkt: Hier hat sich nichts verändert. Für mehr Eindrücke empfehle ich daher meinen Test aus dem Vorjahr.

Huawei MatePad 11,5 Papermatte 2025: Akku

Huawei verbaut einen durchaus üppigen Akku mit 10.100 mAh, der laut Herstellerangaben 14 Stunden lang bei der Videowiedergabe durchhalten soll. Da wir das Tablet vorab nicht lange genug nutzen konnten, können wir das bislang nicht bestätigen. Hier kommt allerdings wieder das Vorgängermodell ins Spiel. Denn dieses hielt mit kleinerem Akku im Benchmark 14 Stunden lang durch, wodurch wir beim 2025er-Modell eine ähnliche oder sogar bessere Laufzeit erwarten dürfen.

Was Huawei ebenfalls verbessert hat, ist das Quick-Charging. Statt der damals nur 27 W beim kabelgebundenen Schnellladen sind nun 40 W drin. Dank PowerDelivery-3.1-Protokoll sinkt die Ladezeit beim vollständigen Aufladen auf nur 94 Minuten.

Lohnt sich der Kauf?

Auf den ersten Blick hat Huawei sein günstiges PaperMatte-Tablet in vielen Aspekten verbessert. Vor allem das höhere Leistungsniveau, die bequemere App-Installation über den neuen Aurora-Store sowie der größere Akku sind Vorteile, bei denen wir einen Preisanstieg vermutet hatten. Zu Preisen von nur knapp 350 € bleibt das MatePad 11,5″ PaperMatte aber eines der günstigsten Tablets mit einem solchen Display auf dem Markt.

Wenn Ihr also ein Tablet sucht, das sich hervorragend für das Studium, für mobiles Arbeiten oder einfach zum Lesen eignet und zudem zum Ansehen von Videos und zur Nutzung aktueller Apps optimal ist, dann ist das Huawei-Tablet eine richtig gute Wahl. Es empfiehlt sich jedoch, auch die passende Tastaturhülle anzuschaffen. Bei unserem ersten Test konnten wir keine wirklichen Mängel feststellen – schade ist jedoch, dass es keine LTE-Option gibt und auch auf GPS bei Huawei verzichtet werden muss. Abgesehen davon ist das Tablet definitiv eine Kaufempfehlung wert!

Huawei MatePad 11,5 Papermatte 2025

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

Amazon verkauft Gadget deutlich günstiger, das im Winter richtig wichtig wird!

Mit den sinkenden Temperaturen kommen auch einige Smart-Home-Gadgets wieder ins Angebot. Hierzu zählen unter anderem die smarten Thermostate von Homematic IP. In Verbindung mit einem Access Point 2-Hub bekommt Ihr zwei Heizkörperthermostate aktuell zum Bestpreis bei Amazon geboten.

Mit einem smarten Zuhause lässt sich viel einsparen. Die Anschaffungskosten können dabei zwar recht hoch sein, allerdings amortisiert sich das Ganze häufig nach wenigen Jahren. Einen günstigen Einstieg in die Welt des intelligenten Zuhauses bilden dabei intelligente Heizkörperthermostate, über die Ihr nicht nur Euer Zuhause vor Frost schützt, sondern auch noch direkt bestimmen könnt, wann und wie viel geheizt werden soll. Ein Starter-Set von Homematic IP* samt Hub bietet Amazon jetzt für deutlich weniger als 100 Euro an.

Homematic IP-Thermostate: Das bieten die smarten Gadgets

Ich nutze selbst solche Geräte und habe zwei linke Hände – Ikea-Lampen stellen mich bereits vor große Herausforderungen. Allerdings ließen sich die smarten Thermostate mit einer Rohrzange problemlos anbringen und die anschließende Anbindung via App verlief ebenfalls reibungslos. Der Hersteller gibt zudem an, dass Ihr bis zu 33 Prozent Heizkosten sparen könnt. Grund dafür sind unter anderem die drei Heizprofile, in denen Ihr individuelle Temperaturverläufe einstellen könnt. So könnt Ihr beispielsweise auch die Schimmelbildung im Winter eindämmen.

Das Thermostat selbst bietet ein LC-Display, auf dem Ihr jederzeit die aktuelle Temperatur einsehen könnt. Zusätzlich findet sich hier ein „Push-to-Pair“-Knopf, falls Ihr etwa zusätzliche Fenster- und Türkontakte anbringen möchtet. Im Lieferumfang befinden sich neben den beiden Homematic IP-Thermostaten auch der Access Point 2. Dieser dient als Hub, dank dem Ihr unter anderem die Geräte via Alexa-Sprachbefehl steuern könnt. Hierbei erhaltet Ihr eine smarte Schaltzentrale für das Homematic IP-Ökosystem, das mit einem eigenen Funkprotokoll auf 868 MH-Basis funktioniert.

Günstiger Smart-Home-Einstieg mit Amazon

Bei Amazon bekommt Ihr das Starter-Set von Homematic IP jetzt für 89,99 Euro* geboten. Der Versandriese gibt hierbei einen Vergleichspreis von 119,85 Euro an. Dieser liegt, im direkten Vergleich zum Einzelkauf der Geräte, sogar noch unter den aktuellen Bestpreisen. Den Access Point 2 gibt es derzeit ab mindestens 59,94 Euro, während Ihr bei den Thermostaten mit rund 61 Euro rechnen müsstet.

Die Geräte von Homematic IP sind recht selten reduziert. Der Hersteller nutzt eigene Funkprotokolle und bietet ein in sich geschlossenes Ökosystem. Allerdings bieten die Gadgets eine hohe Zuverlässigkeit und Qualität. Auch im direkten Preisvergleich mit anderen Herstellern, wie dem Marktführer tado, seid Ihr hier günstig unterwegs. Möchtet Ihr also Energie sparen, im Winter Schimmel verhindern oder habt vor, in die Welt des smarten Zuhauses einzutauchen, solltet Ihr Euch diesen Deal* unbedingt näher anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits smarte Thermostate? Wenn ja, seht Ihr einen Nutzen in den Geräten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Apps & Mobile Entwicklung

Cronos: The New Dawn unter Linux im Test

Es gibt sie, „nativ“ für Linux (mit-)entwickelte Spiele. Cronos: The New Dawn ist so ein Titel. Wie gut läuft die Linux-Version im Vergleich zur Proton-Übersetzung der Windows-Version von Cronos: The New Dawn (Test)? ComputerBase hat mit AMDs Radeon, Nvidias RTX und Intels Arc nachgemessen. Fazit: Es kommt darauf an.

Testsystem und Testmethodik

Beim Testsystem handelt es sich um ein- und dieselbe Plattform mit AMD Ryzen 7 7700X. Dieser ist auf einem MSI B650 Gaming Plus WiFi samt 32 GB DDR5-6000 installiert. Getestet wird offen auf einem Benchtable. Als Grafikkarten kommen von AMD eine Radeon RX 9070, von Nvidia eine GeForce RTX 5070 und von Intel eine Arc B580 zum Einsatz. Die Bildausgabe erfolgt in Full HD. Das Spiel liegt für alle Tests auf einer SSD vom Typ Corsair MP600 Core XT 2 TB.

- AMD Radeon RX 9070 16 GB

- Nvidia GeForce RTX 5070 12 GB

- Intel Arc B580 12 GB

Für Linux kommt CachyOS im aktuellen Patch-Stand mit Kernel 6.16.8, Mesa 25.2.3 und Nvidia 580.82.09 zum Einsatz. Auch Windows 11 verfügt über alle Updates und die Treiber-Versionen Adrenalin 25.9.2, GeForce 581.29 und Arc 8135. Proton liegt als CachyOS-Version vom 06.09. vor.

Noch kein FSR 4 in der Linux-Version

Da FSR 4 noch nicht mit Vulkan funktioniert, fehlt dieses Feature in der nativen Version von Cronos. Hinzu kommt, dass sich mit der nativen Version weder XeSS noch DLSS aktivieren lassen. Daher erfolgen alle Tests vereinheitlicht mit FSR 3 „Quality“. Als Grafikpreset kommt „Episch“ zum Einsatz.

Was ebenfalls wegfällt, ist Raytracing, da der offizielle Vulkan-Port auch das nicht bietet. Sämtliche Werte sind daher ohne die Strahlenverfolgung entstanden.

Die Benchmarks finden im selben Gebiet wie im regulären Windows-Test des Spiels statt. Nichtsdestoweniger wurden alle Benchmarks für den Artikel neu erstellt.

Testergebnisse

Benchmarks mit AMD Radeon RX 9070

AMD gilt in der Regel als erste Wahl für das Gaming unter Linux: Open-Source-Treiber und die Unterstützung der Entwickler durch Verbreitung der Hardware in Form des Steam Decks sind die Hintergründe.

Doch im Test mit der nativen Linux-Version von Cronos: The New Dawn fällt die Radeon weit zurück. Fast 40 Prozent müssen Spieler bei den FPS einbüßen, wenn der native Vulkan-Build gespielt wird – im Vergleich zur Windows-Version via Proton-Übersetzung.

Und nicht nur das: Auch auf FSR 4 muss verzichtet werden, da Vulkan aktuell noch nicht kompatibel ist. Und Raytracing? Das haben die Entwickler erst gar nicht implementiert.

Der klassische Vergleich zwischen Proton und Windows zeigt wiederum: Beide Versionen sind fast gleichauf: Bei den FPS führt Windows, bei den Frametimes Linux mit Proton.

Benchmarks mit Nvidia GeForce RTX 5070

Nvidia ist der große Gewinner in diesem Test: Die Benchmarks unter Windows sind nur 16 Prozent schneller. Doch auch hier wird ein großes „Aber“ fällig: Alle interessanten Features wie DLSS und Raytracing stehen nicht zur Verfügung. Das liegt nicht an der Umsetzung des Spiels in Vulkan – denn DLSS und Raytracing stehen sehr wohl auch mit Vulkan zur Verfügung. Vielmehr wirkt es so, als wäre Nvidia für die Umsetzung der nativen Version nicht auf dem Schirm der Entwickler. Möglicherweise bringen Patches in Zukunft zumindest DLSS nachträglich ins Spiel.

Der Blick auf die Windows-Version mit Proton unter Linux offenbart hingegen das übliche Nvidia-Problem auf dem freien Betriebssystem: Ein großer, leistungsklassenübergreifender Performanceverlust. Satte 34 Prozent hinkt die GeForce-Karte hier Windows hinterher. Im Gegenzug sind aber Features wie DLSS und Raytracing hinzuschaltbar.

Zwischenfazit: Für GeForce-Inhaber ist die native Linux-Version leistungstechnisch von Vorteil.

Benchmarks mit Intel Arc B580

Intel verfügt zwar über Open-Source-Treiber wie AMD unter Linux, doch ist die Performance oft schlechter als mit vergleichbaren Grafikkarten und oft zeigen sich noch Kompatibilitätsprobleme. Nicht so in Cronos: The New Dawn.

Nicht nur läuft die Windows-Version des Titels direkt unter Linux, auch sind die Werte „gar nicht so weit von Windows entfernt“: Im Durchschnitt sind es 26 Prozent FPS-Unterschied. Bei den Low-FPS sind es sogar nur 10 Prozent. Beides sind zwar messbare Unterschiede, doch ist die Intel-Karte mit den Einstellungen so oder so etwas überfordert.

Die knapp 60 FPS unter Windows fühlen sich aber etwas flüssiger an als die Partie unter Linux. Der Blick auf Vulkan und damit den nativen Linux-Build lässt schnell Ernüchterung einkehren: Nur noch die Hälfte der FPS liegen an. Sowohl im Durchschnitt als auch bei den Low-FPS. Damit ist Cronos mit den Einstellungen nicht mehr spielbar.

Warum ist die Linux-Version langsamer?

Wo also liegt der Sinn der nachgeschobenen nativen Version, wenn die Ergebnisse (mit Ausnahme von Nvidia GeForce) hinter Proton zurückliegen? Die Antwort liegt wohl in der Motivation der Entwickler begründet.

Ursprünglich geht die Ankündigung einer nativen Version allein auf das Steam Deck zurück. Denn auch wenn die Windows-Version von Cronos: The New Dawn von Anfang an eine Steam-Deck-Verifizierung erhalten hatte, es musste eben auch auf dem Steam Deck Proton zum Einsatz kommen.

Auch wenn diese Lösung sehr performant sein kann, bedeutet ein Übersetzungs-Layer immer zusätzlichen Overhead. Insbesondere auf limitierter Hardware, wie sie sich im Steam Deck wiederfindet, kann das den Unterschied zwischen spielbar und nicht so gut spielbar ausmachen.

Durch die Veröffentlichung der nativen Linux-Version wollten die Entwickler also höchstwahrscheinlich dem mobilen Handheld einen Leistungs-Boost verpassen. Doch lässt sich das Ganze auch auf dem Desktop nachvollziehen?

Um diese Frage zu beantworten, wurde erneut die Benchmarkszene in beiden Spielversionen durchlaufen, diesmal aber die Grafikeinstellungen auf „sehr niedrig“ gesetzt. Da es sich beim Steam Deck um AMD-Hardware handelt, wurde der Durchlauf mit der RX 9070 durchgeführt.

Wie sich hier zeigt, können sich in Extremsituationen durchaus Unterschiede zeigen. Denn während im normalen Test der Proton-Durchlauf noch 65 Prozent vor dem nativen Build war, so sind es jetzt nur noch 10 Prozent. Sobald also die CPU im Grenzbereich läuft, fällt der Proton-Overhead umso mehr ins Gewicht.

Fazit

Es gibt nicht viele native Linux-Versionen von Spielen, sicherlich auch, weil immer mehr Windows-Titel über Proton auch direkt unter Linux laufen. Dennoch wirkt eine native Linux-Variante erst einmal sehr positiv.

Leider offenbaren die Benchmarks im Falle von Cronos: The News Dawn, dass erhoffte Performance-Gewinne zumindest auf dem Desktop in zwei von drei Fällen ausbleiben. Denn sowohl AMD als auch Intel laufen „nativ“ schlechter als die Windows-Version samt Proton. „Nur“ Nvidia profitiert performancemäßig von der Umsetzung in Vulkan. Allerdings währt die Freude auch hier nur kurz, denn gerade das starke DLSS, aber auch Features wie Raytracing funktionieren (noch) nicht. Dasselbe Thema betrifft auch AMD und Intel, denn weder XeSS noch FSR 4 sind möglich.

Wo also liegt der Sinn der nativen Linux-Version? Die Übersetzung der Windows-Befehle mit Proton zu Linux-kompatiblen erzeugt immer einen kleinen Overhead. Und je geringer die zur Verfügung stehende Leistung der Hardware – beispielsweise auf einem Steam Deck –, desto mehr fällt der Übersetzungs-Layer ins Gewicht.

Um diesen Flaschenhals zu lösen, ist der native Build von Cronos gedacht, womit die fehlenden Features in dieser Version ebenfalls schnell erklärt sind: Das Steam Deck kann weder DLSS, noch würde Raytracing hier Sinn ergeben. Dennoch zeigt der Titel, dass Linux und vor allem das Steam Deck eine mittlerweile ausreichend große Spielerbasis bilden, dass sich zusätzliche Investitionen durch Entwickler an der Stelle lohnen können. Und immerhin profitieren auch Inhaber einer GeForce unter Linux davon.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Macht dieses Smartphone dem iPhone Air Konkurrenz?

Immer mehr Marken steigen in den Club der ultradünnen Smartphones ein – ein Trend, der von Samsung und Apple ins Rollen gebracht wurde. Während man erwarten könnte, dass andere große Unternehmen wie Xiaomi und Google nachziehen, ist es dieses Mal Motorola, das den Anfang macht. Seit vergangenem Monat hat das Unternehmen sein Edge 70-Smartphone angeteasert, und jetzt sind die wichtigsten Merkmale und Spezifikationen des schlanken Geräts kurz vor der Markteinführung aufgetaucht.

Wir wussten bereits, dass das Motorola Edge 70 an seiner dünnsten Stelle nur 6 mm misst, aber der polnische Einzelhändler X-Kom hat noch mehr Details über das Gerät bestätigt. Eine frühe Auflistung auf seiner Website enthält Produktbilder und vollständige technische Daten. Das deutet darauf hin, dass wir nicht nur ein schlankes Design, sondern auch eine überraschend robuste Hardware bekommen werden.

Das Motorola Edge 70 verfügt über ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2712 x 1220 und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Es verfügt über eine 50-MP-Hauptkamera mit 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv auf der Rückseite und eine 50-MP-Frontkamera für Selfies und Videotelefonate. Das Gerät ist außerdem nach IP68 staub- und wasserdicht.

Wo es interessant wird

Unter der Haube arbeitet im Edge 70 ein Snapdragon 7 Gen 4 SoC, ein mobiler Prozessor der oberen Mittelklasse, gepaart mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz. Der 4.800-mAh-Akku ist besonders beeindruckend für ein ultradünnes Gerät. Das ist deutlich mehr als der 3.800-mAh-Akku des Galaxy S25 Edge (Testbericht) und stellt den 3.194-mAh-Akku des iPhone Air in den Schatten.

Warum ist das ein solches Kunststück für Motorola? Die Akkukapazität ist oft der größte Kompromiss bei der Jagd nach ultradünnen Designs. Sowohl das Galaxy S25 Edge als auch das iPhone Air leiden unter einer unterdurchschnittlichen Akkulaufzeit im Vergleich zu ihren Standard-Pendants. Mit 4.800 mAh könnte das Edge 70 seine schlanken Konkurrenten möglicherweise überleben.

Schnelles Aufladen und Moto AI

Das Edge 70 unterstützt kabelgebundenes Laden mit 68 W und drahtloses Laden mit 15 W. Es läuft mit Android 16, das gerade erst auf die aktuellen Motorola-Smartphones ausgerollt wurde. Es ist jedoch unklar, wie viele Jahre Software-Support das Gerät erhalten wird. Das ist ein häufiges Ärgernis für Motorola-Nutzer/innen, da Flaggschiff-Modelle in der Regel nur zwei Jahre lang Updates erhalten.

Glücklicherweise wird das Edge 70 alle Moto AI-Funktionen enthalten, darunter einen neuen digitalen Assistenten, der natürliche Sprache und komplexe Befehle unterstützt, sowie Tools wie einen intelligenten Zusammenfassungsassistenten und einen Screenshot-Organizer.

Die offizielle Ankündigung des Geräts ist für den 5. November geplant. Es gibt zwar noch keine bestätigten Preise, aber ein Händler in Italien hat es für 709 Euro gelistet, was je nach Region variieren kann. Zu diesem Preis könnte es sowohl das Galaxy S25 Edge als auch das iPhone Air unterbieten.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows