Künstliche Intelligenz

Mercedes CLA 250+ im Fahrbericht: Ende der Reichweiten-Diskussion in Sicht

Alles soll anders werden, bisherige Misserfolge vergangen und vergessen sein: Mit dem nächsten CLA will Mercedes ein neues Kapitel aufschlagen. Eine Studie wurde vor knapp zwei Jahren auf der IAA in München gezeigt, jetzt endlich ist das Auto auch verfügbar. Die Auftragseingänge sollen gewaltig sein. Uns stand ein CLA 250+ für eine erste kurze Proberunde zur Verfügung.

Kein Neustart in der Gestaltung

Der angekündigte Neustart überrascht auf den ersten Blick, denn der CLA bricht optisch weder radikal mit dem Vorgänger noch mit den großen Mercedes-EQ-Modellen. Vielmehr erscheint es so, als setzte Mercedes die bisherige Linie fort. Da hatte manch einer nach der schicken Studie auf der IAA vermutlich eine deutlichere Absetzung von der gewohnten Gestaltung erwartet. Spannend wird diese Entscheidung auch vor dem Hintergrund, dass es ab dem kommenden Jahr eine ähnlich große C-Klasse mit batterieelektrischem Antrieb geben soll. Die Designer müssen einen Weg gefunden haben, beide deutlich voneinander abzugrenzen, andernfalls wäre eine solche Strategie nur schwer vermittelbar.

Platzangebot hinten knapp

Die Limousine ist 4,72 m lang und hat damit ungefähr das Format der aktuellen C-Klasse. Der Radstand misst 2,79 m, was für reichlich Bewegungsfreiheit reichen sollte. In der Praxis wirkt der CLA vorn großzügig geschnitten, hinten aber eher nicht. Auch die Kopffreiheit im Fond ist knapp bemessen. Der Kofferraum schließlich offenbart, dass ein exzellentes Raumangebot im Lastenheft keine Priorität hatte. 405 Liter sind es und damit nur 20 mehr als in einem VW ID.3, der allerdings insgesamt rund 50 cm kürzer ist. Wenigstens ist das Fach unter der vorderen Haube mit 101 Litern weit mehr als nur eine kleine Ablage.

Das riesige Glasdach lässt sich nicht einmal optional öffnen, auch ein Rollo zur Verschattung haben sich die Kalkulatoren gespart. Mit einer Beschichtung will Mercedes eine zu heftige Aufheizung verhindern. Gefühlt dürfte auf die Klimaanlage jedoch reichlich Arbeit zukommen. Mutig: Eine zweite Temperaturzone bekommt die Klimaautomatik erst mit dem Premium-Paket für 3200 Euro.

Technisch hat Mercedes an zwei Stellen deutlich aufgerüstet. Das Infotainmentsystem mit seinen opulenten Bildschirmen arbeitet sehr flott und versteht nahezu alles, was man ihm zuruft. Bemerkenswert ist auch, wie unkompliziert sich das System trotz einer enormen Funktionsfülle bedienen lässt. Das bekommen andere Hersteller mitunter weit weniger gut hin.

Beeindruckende Ladeleistung

Das Hauptaugenmerk der technischen Weiterentwicklung liegt aber natürlich im Bereich der Batterie. Der CLA ist der erste Serien-Mercedes, der eine 800-Volt-Plattform bekommt. Der Vorsprung gegenüber den bisherigen elektrischen Modellen wie EQA oder EQB ist eklatant. Dort ist bei 100 kW die Spitze erreicht, der CLA lädt mit bis zu 320 kW. In 10 Minuten, so verspricht es Mercedes, seien 325 km Reichweite nachgeladen. Dieser Wert bezieht sich auf den WLTP, unter idealen Bedingungen und selbstverständlich nur an einer Ladesäule, die 320 kW auch bereitstellen kann. In der Praxis wird es also meist etwas weniger sein, was trotz allem einen enormen Fortschritt darstellt.

Reichweite: 500 km Autobahn am Stück

In 22 Minuten sollen 70 Prozent nachgeladen sein. In diesem Zeitraum fließen also 59,5 kWh netto, die durchschnittliche Leistung liegt bei 162 kW zwischen 10 und 80 Prozent Ladestand zuzüglich der Verluste. Mercedes verspricht zudem sehr niedrige Verbrauchswerte. Im Schnitt sollen es im WLTP 12,2 kWh sein. Auf der Autobahn sind mit der Serienbereifung im Zyklus 15,1 kWh/100 km angegeben.

Eine kurze überschlägige Rechnung offenbart, was hier potenziell anrollt. Wer mit voller Batterie startet und diese bis 10 Prozent leert, hat im ersten Abschnitt mit den ins Schaufenster gestellten 15,1 kWh/100 km Autobahnverbrauch schon rund 500 km hinter sich gebracht. Nach einer Pause von 22 Minuten ist Strom für weitere 390 km nachgeladen.

Aber der Verbrauch liegt in der Praxis auf der Autobahn doch bestimmt bei 18 kWh/100 km, meinen Sie? Dann kommen Sie mit einer Pause von 22 Minuten „nur“ 755 km weit. Autos wie der CLA entziehen mit niedrigen Verbrauchswerten und hohen Ladeleistungen den Kritikern von batterieelektrischen Autos argumentativ zunehmend den Boden. Die Limousine taugt für die Langstrecke.

Zwei Antriebe

Zwei Antriebe sind zum Start verfügbar. Der CLA 250+ mit Heckantrieb hat schon 200 kW, die den Wagen in 6,7 Sekunden auf Tempo beschleunigen. Der Durchzug ist mehr als nur ordentlich. Schluss ist erst bei 210 km/h. Der CLA fühlt sich bereits damit sehr flott motorisiert an. Er ist ein lässiger Cruiser, der unter dem Fahrtwind durchzuschlüpfen scheint. Die Windgeräusche sind minimal. Als maximale Reichweite gibt Mercedes 792 km an.

Noch mehr Leistung bietet das Allradmodell mit 260 kW, für das Mercedes 4,9 Sekunden im Standardsprint verspricht. Der Verbrauch im WLTP stiegt minimal auf 12,6 kWh, die im Zyklus versprochene Reichweite sinkt auf 770 km. Der Allradler bringt seine Kraft unter widrigen Umständen angenehmer auf die Straße, was wichtiger erscheint als die nochmals besseren Fahrleistungen.

Selbstbewusst kalkuliert

Wie kaum anders zu erwarten, kalkuliert Mercedes seine Preise ausgesprochen selbstbewusst. Das Einstiegsmodell kostet knapp 56.000, der Allradler ist schon bei 60.000 Euro angelangt. Da hilft es wenig, wenn Mercedes im Konfigurator einen „individuellen Kundenvorteil“ von knapp 2800 Euro auslobt. Der CLA ist einfach teuer.

Hinzu kommt: Wie früher die asiatischen Hersteller fährt Mercedes inzwischen eine rüde Paketpolitik. Das kann bestimmte Wünsche sehr kostspielig machen. Head-up-Display und Soundsystem gibt es nur im Premium-Plus-Paket für 5400 Euro. Matrix-Licht kostet nur 565 Euro, setzt aber auch ein aufpreispflichtiges Paket voraus. Es braucht also keine abgehobenen Ausstattungswünsche, um den Preis auf mehr als 60.000 Euro zu liften. Die aktuelle Zahl der Auftragseingänge suggeriert, dass Mercedes richtig kalkuliert hat.

Lesen Sie mehr zur Marke Mercedes

(mfz)

Künstliche Intelligenz

Fenix 8 Pro: Garmin stellt Smartwatch mit MicroLED-Display vor

Im Vorfeld der IFA hat Garmin die Fenix 8 Pro-Reihe vorgestellt. Mit diesen Modellen integriert der Hersteller Satellitenkommunikation über Inreach und LTE-Anbindung. Gegen ein monatliches Abo in Höhe von 10 Euro können Nutzer Notrufe absetzen, Positionsdaten teilen und Nachrichten versenden, ohne auf ein Smartphone angewiesen zu sein.

Über das LTE-Netz können Nutzer mittels der Garmin Messenger App telefonieren, Sprachnachrichten versenden, Live-Tracking-Links teilen und die Wettervorhersagen abrufen.

Vor Apple: Erste Smartwatch mit MicroLED-Display

Überdies erhält die neue Pro-Serie im Vergleich zur 2024 eingeführten Fenix 8 kleinere optische Anpassungen. Zudem fällt das Gehäuse mit einer Bauhöhe von 16,5 mm jedoch nahezu zwei mm dicker aus. Bei den Pro-Modellen haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen dem bereits bekannten AMOLED-Display oder einem lichtstarken MicroLED-Bildschirm. Mit letzterem kommt Garmin sogar Apple und Samsung zuvor.

Das 1,4 Zoll MicroLED-Display mit 454 × 454 Pixeln soll eine Helligkeit von 4.500 cd/m2 erreichen, anstelle von 3.000 cd/m2, der aktuell hellsten Smartwatches mit OLED-Bildschirm wie die Apple Watch Ultra 2 oder die Pixel Watch 4. Bei der MicroLED-Technologie besteht jeder der 400.000 Subpixel aus einer winzigen LED, sodass jeder der Pixel einzeln gedimmt und so ein perfektes Schwarz dargestellt werden kann. Im Vergleich zu OLED soll MicroLED laut Garmin bei „direkter Sonneneinstrahlung aus allen Betrachtungswinkeln bestens ablesbar“ sein.

Das hellere Display hat indes einen Nachteil: Während die Modelle mit AMOLED-Bildschirm mit aktivem Always-on-Display eine Akkulaufzeit von 15 Tagen erreichen sollen, schafft die MicroLED-Version nur vier Tage. Ohne Always-On-Display im Smartwatch-Modus sollen die AMOLED-Modelle bis zu 27 Tage mit einer Ladung laufen, die MicroLED-Version bis zu zehn.

Pro = teuer

Abseits der neuen technischen Features verfügen die Fenix-8-Pro-Modelle über wasserdichte Metalltasten und einen seitlich angebrachten Sensorschutz aus Metall. Die AMOLED- oder MicroLED-Bildschirme unterstützen ferner Touch-Interaktion und sind durch Saphirglas und Titan-Lünetten geschützt. Zudem ist eine LED-Taschenlampe an Bord.

Lesen Sie auch

Der Funktionsumfang der neuen Modelle bleibt weitgehend identisch zur Fenix 8: Die Uhren unterstützen „Performance-, Navigations-, Gesundheits- und Fitnessfunktionen wie Ausdauerwert, Hill Score, Garmin Coach, vorinstallierte TopoActive-Karten, dynamisches RoundTrip Routing, sowie EKG-Messung, Schlafcoach, Garmin Pay, Sicherheits- und Tracking-Funktionen, Musikspeicher und mehr“, erklärt das Unternehmen.

Die Fenix 8 Pro AMOLED ist in den Größen 47 mm und 51 mm erhältlich und kostet ab 1200 Euro. Bei der Fenix 8 Pro MicroLED müssen Kunden noch tiefer in die Tasche greifen: Die Uhr mit einer Größe von 51 mm kostet 2000 Euro. Beide Modelle sind laut Garmin ab dem 8. September 2025 erhältlich.

(afl)

Künstliche Intelligenz

Intel Arc Pro B50: Kleine Workstation- und KI-Grafikkarte im Testlabor

Ab heute macht Intel seine Workstation-Grafikkarte Arc Pro B50 potenziellen Kunden schmackhaft. Sie soll mit großem 16-GByte-Speicher in der 400-Euro-Preisklasse besonders bei Nutzern von KI-Inferencing punkten. Dabei sowie in klassischen Workstation-Aufgaben soll sie die älteren Nvidia RTX A1000 mit lediglich 8 GByte RAM sowie die AMD Radeon Pro W7500 deutlich abhängen.

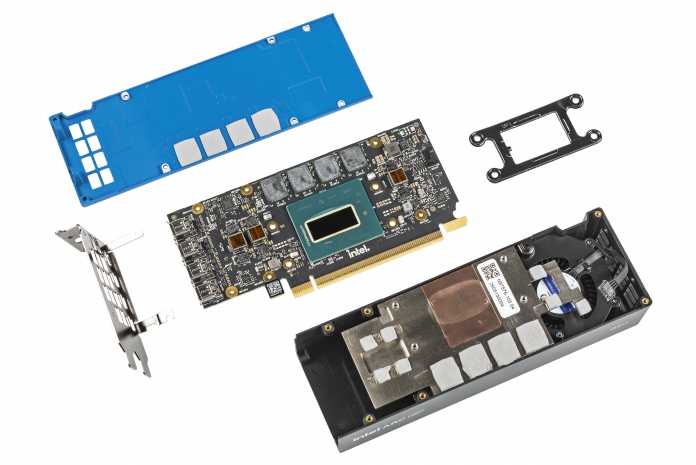

Die Arc Pro B50 von Intel ist eine kompakte Zwei-Slot-Karte mit Radiallüfter, die dank halber Bauhöhe auch in besonders flache Mini-ITX-Systeme passt. Es wird später auch Partnerkarten in anderen Formaten geben.

Über die Ankündigung der Arc Pro B50 hatten wir im Rahmen der Computex bereits ausführlich berichtet. Anders als noch zur Vorstellung will Intel nun für die Einsteiger-Karten der neuen Generation nicht mehr nur 299, sondern 349 US-Dollar haben. Begründet wird dies außer mit um 40 Prozent gestiegenen Speicherpreisen für die 16 GByte GDDR6-RAM auch mit Unwägbarkeiten der US-Zollpolitik. Wie üblich kommen dazu noch Steuern und der Wechselkurs, sodass sich der endgültige Preis zunächst wohl knapp unter 400 Euro (~380 Euro rechnerisch) bewegen wird und die Karte mit den ähnlich teuren Nvidia RTX A1000 und AMD Radeon Pro W7500 konkurriert.

Bei der Arc Pro B50 verlötet Intels die BMG-G21-GPU, die auch in den schnelleren Spielergrafikkarten Arc B570 und B580 zum Einsatz kommt. Obwohl einige Recheneinheiten abgeschaltet sind, bleibt noch ein deutliches Leistungsupgrade zum Vorgänger Arc Pro A50 mit dem viel kleineren und älteren ACM-G11-Chip.

Gegenüber ihrer eigenen Vorgängerin, der Arc Pro A50 soll die Karte mehr als doppelt so schnell sein, aber auch Nvidias RTX A1000 mit 8 GByte zum Teil deutlich hinter sich lassen. Dass sie schneller als die A1000 ist, können wir bereits bestätigen, genauere Ergebnisse werden wir aber erst mit dem Test veröffentlichen, der jedoch noch in Arbeit ist.

Noch kein c’t-Test

Intel schickte uns sogar zwei Muster der Arc Pro B50. Allerdings geschah das nicht ganz freiwillig, denn die erste erreichte uns defekt: Ein Display-Ausgang und der Standby-Modus funktionierten nicht wie gedacht und nach einer Weile der Problemsucherei rückte Intel ein zweites Testexemplar heraus, dass uns allerdings erst am Vormittag des Sperrfrist-Tages erreichte. Da wir (und Intel) nicht abschätzen konnten, inwieweit der restliche Betrieb durch diesen Defekt beeinträchtigt war, haben wir uns entschieden, keine Messwerte zu veröffentlichen, die mit dem ersten Muster erfasst wurden. Wir haben die defekte Karte allerdings für ein paar Fotos genutzt.

Da das erste Testmuster uns sowieso defekt erreichte, haben wir die Chance genutzt und die (defekte) Karte für Fotozwecke demontiert. Kühler, Backplate und Verschalung sind wie auch die Slotblende mit T6-Torx befestigt.

Die zweite Karte läuft hingegen wie erwartet und absolviert zur Stunde unseren Testparcours. Viele Messwerte konnten wir allerdings noch nicht erfassen, aber die SPECviewperf 2020 v3.1 lief bereits durch. Hier erzielte die Arc Pro im geometrischen Mittel auf unserem Testsystem 54,3 Punkte, die A1000 musste sich mit 38,6 Punkten und einem Rückstand von 29 Prozent (anders herum erreichte die Intel-Karte 41 Prozent Vorsprung) geschlagen geben.

Auf die Karte warten noch die neuere SPECviewperf 15, Blender sowie einige KI-Aufgaben. Auch ein Durchlauf durch den 3DMark steht auf dem Plan.

Zusätzlich werden wir wie üblich die Leistungaufnahme und die Geräuschkulisse vermessen.

(csp)

Künstliche Intelligenz

iX-Workshop Keycloak: Die Grundlagen für effizientes IAM und SSO

Mit dem quelloffenen Anmelde-Provider Keycloak lassen sich Benutzer aus Verzeichnisdiensten wie Active Directory oder LDAP mittels Single Sign-On (SSO) und Mehrfaktor-Authentifizierung sicher an verschiedenen Webanwendungen anmelden.

In der dreitägigen Online-Schulung Identity & Access Management (IDM/IAM) und SSO mit Keycloak lernen Sie, wie Sie Keycloak als Identity Provider für Ihr Unternehmen einrichten, konfigurieren und mit Diensten und Anwendungen integrieren. Das in Keycloak integrierte OTP-Verfahren unterstützt Soft-Tokens (Smartphone und App) und bietet ein Self-Service-Portal zur Konfiguration. Diese integrierte One-Time-Password-Funktion wird in der Schulung demonstriert und erklärt.

Der Workshop findet in einer browserbasierten Lern- und Übungsumgebung statt und richtet sich an DevOps Engineers und (Linux-)Administrierende, die Keycloak als Identity & Access Management System (IDM/IAM) für die eigenen Unternehmensanwendungen einsetzen wollen. Der Trainer Tilman Kranz verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Administration und Einrichtung von Verzeichnisdiensten.

Die Teilnahme an diesem praxisorientierten Workshop ist auf 12 Personen begrenzt, um einen regen Austausch mit dem Trainer und den anderen Teilnehmern zu ermöglichen.

(ilk)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick