Künstliche Intelligenz

Missing Link: 20 Jahre WSIS – und (k)ein bisschen Multi-Stakeholder?

Vor 20 Jahren einigten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) auf Grundsatzdokumente zum Aufbau der Informationsgesellschaft. Zu den Kernpunkten gehörte die Einsicht, dass Regierungen für die Vernetzung und Digitalisierung die Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und technischer Community benötigen. Jetzt soll überprüft werden, wie weit man gekommen ist. Geopolitische Spannungen, autokratische Tendenzen und ein Wettbewerb innerhalb der UN-Institutionen trüben jedoch die Hoffnung auf echten Fortschritt.

Während der zwei Phasen des ersten UN-Weltgipfels für die Informationsgesellschaft (World Summit on the Information Society, WSIS) in den Jahren 2003 und 2005 verabredeten sich die Mitgliedsstaaten auf Grundzüge für eine Informationsgesellschaft. Diese sollte den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Zugang zum Internet, Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte generell fanden Eingang in die Tunis-Erklärung und die Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft.

Als neue Werkzeuge für Entwicklung und Demokratisierung wurden dabei Internet und Informationstechnologie verstanden. Die Hoffnungen auf deren positive Effekte waren riesig. Doch von den in der Erklärung formulierten hehren Zielen ist man noch weit entfernt.

Bilanzkonferenz: schweres Gepäck

Am 16. und 17. Dezember wird nun bei den Vereinten Nationen in New York Bilanz gezogen und darüber verhandelt, wie es mit den Nachfolgeprozessen des WISIS weitergehen soll. Die Prozesse ziehen sich als Netz von elf Aktionslinien quer durch die UN.

Soll das Internet Governance Forum (IGF), das vom 23. bis zum 27. Juni in Oslo/Lillestrøm tagte, ein erneutes Mandat erhalten? Sollen die WSIS-Aktionslinien, die Informationstechnologie an die UN-Entwicklungsziele koppeln, unverändert fortgeführt werden? Ist die wenig übersichtliche Aufgabenverteilung innerhalb der verschiedenen UN-Teilorganisationen angemessen? Und wie kann das IGF, das aufgrund seiner Debatten zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Teilnehmern als das innovativste Produkt des Weltgipfels gilt, gestärkt und wie können die vielen UN-Prozesse zur Digitalpolitik koordiniert werden?

Was fehlt: In der rapiden Technikwelt häufig die Zeit, die vielen News und Hintergründe neu zu sortieren. Am Wochenende wollen wir sie uns nehmen, die Seitenwege abseits des Aktuellen verfolgen, andere Blickwinkel probieren und Zwischentöne hörbar machen.

UN-Kauderwelsch und digitalpolitische Unübersichtlichkeit stellen die Befürworter einer breiteren Teilhabe von Zivilgesellschaft und anderen Nicht-Regierungsvertretern vor ein gewaltiges Problem, erklärte Joyce Chen, Policy Expertin der IP-Adressvergabestelle APNIC in Oslo: „Die Masse an Gepäck, die die Internet-Community seit dem Start der Diskussionen vor 20 Jahren aufgesammelt hat, ist ein Einstiegshindernis“. Es brauche Stunden, um die Hintergründe zu erklären. Für Neulinge ziemlich abschreckend, sagte Chen in einer Runde mit Vertretern nationaler und regionaler Internet-Governance-Foren.

Zum Hintergrund gehört auch, dass der Begriff „Internet Governance“ ursprünglich vor allem den Streit über die Verwaltung von Domains und IP-Adressen umfasste. Beim WSIS liefen viele Länder des Globalen Südens Sturm, weil die Domainverwalterin ICANN unter Vertrag und Aufsicht der US-Regierung stand. Die erste Phase des Gipfels schlitterte, obwohl die geopolitischen Vorzeichen besser waren als heute. Mit der Aufsichtsrolle durch die US-Regierung im Jahr 2016 – eher befördert durch Snowdens Enthüllungen als durch den WSIS-Prozess – darf dieser Streitpunkt heute immerhin als erledigt gelten.

Mehr regionale IGF-Ableger für mehr Öffentlichkeit

Selbstverwalter, Regierungen und auch die Internationale Fernmeldeunion (ITU), die zeitweilig selbst an der Verwaltung der Internet-Ressourcen interessiert war, haben sich inzwischen verständigt. Die „technische Community“ beziehungsweise die Selbstverwaltungsorganisationen gehören heute zu den größten Sponsoren des Globalen IGF sowie mancher regionaler und nationaler Ableger (NRIs). Diese Verständigung darf man als Erfolg werten.

Als APNIC-Politikexpertin ist Chen auch Mitglied des Lenkungsausschusses des Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF), eines von rund 180 NRIs. „Storytelling“ sei eine der wichtigsten Aufgaben für die IGF-Ableger, sagte sie in Oslo. Sie bieten die Chance für ein globales „Bottom-up“-Konstrukt.

Die Entstehung der nationalen und regionalen IGFs gilt vielen als weiterer positiver Effekt des WSIS-Prozesses. Von der EuroDIG bis zum WestAfrica IGF, von „Oldtimern“ wie dem Bangladesh IGF bis zum deutschen IGF-D und zu „Newcomern“ wie dem gerade gegründeten irischen IGF wurden digitalpolitische Öffentlichkeiten geschaffen, die als „Stakeholder“ bei ihren Regierungen anklopfen. Im Vorfeld wollten die Internet Society (ISOC) und die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) eine Geschichte ganz praktischer Erfolge liefern.

Digitale Kluft etwas kleiner, Netzkommunikation etwas sicherer

„Wir haben immer wieder gehört, dass wir nicht auf gute altbewährte Argumente zurückgreifen können. Vielmehr müssen wir Nachweise vorlegen, dass das Multi-Stakeholder-Modell funktioniert und auch Ergebnisse bringt“, sagte Sally Wentworth, Vorsitzende der ISOC, anlässlich der Veröffentlichung des Berichts „Spuren aus 20 Jahren WSIS Prozess“. Darin listen ISOC und ICANN auf, was aus ihrer Sicht in 20 Jahren erreicht wurde. Und so kurz ist die Liste gar nicht.

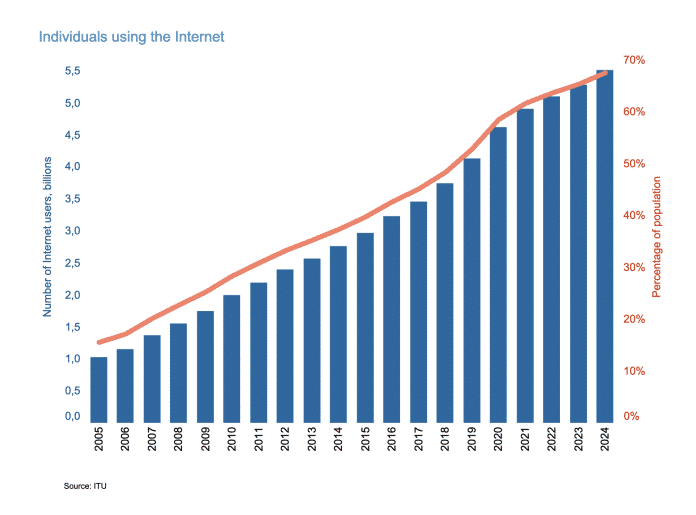

Einerseits wurde der Zugang zu den Netzen verbessert. Laut den Zahlen der International Telecommunication Union (ITU) hatten bis Ende 2024 rund 68 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zum Internet. Beim Abschluss des WSIS im Jahr 2005 waren es nur rund 16 Prozent. Der größte Zuwachs ist in Afrika zu verzeichnen, wo mittlerweile statt zwei immerhin 37 Prozent Internetzugang haben. Ein Drittel der Weltbevölkerung hat jedoch noch keinen Zugang.

Für eine kostengünstige Internetkonnektivität hat die von der ISOC unterstützte „IGF Dynamic Coalition on Community Connectivity (D3C)“ gesorgt. Wie im „Spuren“-Bericht zu lesen ist, hat die D3C den Aufbau von Community-Netzen von El Cuy in Patagonien bis nach Tushetien in Georgien, von Ulukhaktok in der kanadischen Arktis bis ins Gebiet des Mount Everest maßgeblich unterstützt.

Insgesamt investierte die globale Mitgliederorganisation laut ISOC 3,1 Millionen US-Dollar in 85 lokale Netze, die in Zusammenarbeit mit Partnern wie der Association for Progressive Communication (APC) realisiert wurden.

Überdies hätten neue, über den Globus gespannte Partnerschaften zwischen 2011 und 2021 die Gründung von insgesamt 27 Internet Exchanges allein in Afrika ermöglicht. Die Effekte für die Nutzer sind spürbar: „Der Knotenpunkt in Kenia, der KIXP, verringerte die Zugriffszeit von 200 bis 600 Millisekunden auf zwei bis zehn Millisekunden und brachte Einsparungen von rund 1,5 Millionen US-Dollar pro Jahr für lokale Internet-Service-Provider.“

Die Weltweite Entwicklung der Anzahl von Internetnutzern und Anteil an der Weltbevölkerung in Prozent laut Statistiken des ITU.

(Bild: International Telecommunication Union)

Initiativen für Cybersicherheit

Das IGF Best Practice Forum on Cybersecurity, die Dynamic Coalition on Cybersecurity und andere IGF-Gruppen haben daran gearbeitet, die Aufmerksamkeit für die in den technischen Gremien entwickelten Sicherheitsnachbesserungen zu erhöhen. Laut dem ICANN/ISOC-Bericht lag die Zahl der mittels DNSSEC abgesicherten Top-Level-Domain-Zonen im April 2025 bei 93 Prozent, nationale TLDs eingeschlossen.

ISOC und ICANN erwähnen ebenfalls auf der Habenseite die Fortentwicklung von nicht-lateinischen Domains. Knapp sechs Millionen kyrillische, chinesische und mit deutschen Umlauten versehene Domains wurden vergeben. Linguistische Diversität gehörte zu den zentralen Forderungen bezüglich leichterer Zugänglichkeit zum Netz. Manche alteingesessene Internet-Netzwerker sahen darin jedoch auch einen Trend zur Fragmentierung. Die Forderung nach Multilingualität setzt sich heute im Bereich der großen, ausschließlich auf Englisch trainierten Large Language Models fort.

Fehlanzeigen: Lerneffekte, Demokratisierungsfortschritte

Viele Erwartungen blieben unerfüllt – sowohl ans Internet, das einst als „demokratischstes Medium aller Zeiten“ galt, als auch an die ausgefeilten Nachfolgeprozesse des WSIS. Auf die Frage, was „Multi-Stakeholder-Governance“ konkret bedeutet und wie sie in Deutschland umgesetzt wird, verweist das neue Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) auf die Offenheit und Globalität des Internets als Grundlage für sozioökonomische Entwicklung. Man setze sich für ein inklusives, menschenrechtsbasiertes Multi-Stakeholder-Modell ein und lehne staatliche Kontrolle oder Fragmentierung ab. Doch wie viel davon ist tatsächlich gelebte Praxis?

Zwar setzt man sich laut der schriftlich und mit etwas Verzögerung erteilten Antwort aus Berlin entschieden für die „Umsetzung der Leitlinien der NETmundial+10 ein, um eine inklusive Beteiligung, eine ausgewogene Vertretung und eine wirksame Zusammenarbeit der Interessenträger anzustoßen“ .

Die von Brasilien im ersten Ärger über die Snowden-Enthüllungen auf die Beine gestellte NETmundial – hier war Deutschland Mitorganisator – und die eine Dekade später nachgezogenen NETmundial+10 2024 haben die echte Beteiligung aller Stakeholder-Gruppen in eigene Erklärungen gefasst.

Echte Stakeholder-Beteiligung: Ein uneingelöstes Versprechen

Die UN haben ihr Versprechen bislang kaum eingelöst. Im Rahmen des von UN-Generalsekretär António Guterres angestoßenen Global Digital Compact (GDC) wurde scharfe Kritik an der mangelnden Beteiligung von Zivilgesellschaft und Community laut. Keine steile Lernkurve.

Der Sprecher des BMDS betont, man setze sich in den politischen Prozessen der Vereinten Nationen dafür ein, „dass Multi-Stakeholder-Governance als zentraler Grundsatz für die digitale Governance berücksichtigt wird“. Das Ministerium verweist zudem auf die Modelle von ICANN und der Internet Engineering Task Force (IETF) sowie auf das Internet Governance Forum Deutschland (IGF-D), das als wichtige Austauschplattform vom BMDS unterstützt wird. Über das IGF-D werden laufend Informationen zu globalen Prozessen mit allen Stakeholdern geteilt und deren Beiträge genutzt. „Besonders hervorheben wollen wir das Jugend IGF-D, welches sich aktiv in unterschiedliche Prozesse einbringt, Stellungnahmen schreibt und Bildungsarbeit bei jungen Menschen leistet, um neuen Generationen Stimme und Gehör in der Internet Gouvernance zu verschaffen.“

Widersprüchliche Positionen in puncto Überwachung

Die Idee der breiteren Teilhabe scheint sich nicht auf zentrale Normenprozesse im Parlament zu erstrecken. Wenn es um Multi-Stakeholder-Debatten zur erneut eingeführten Vorratsdatenspeicherung, zur Aufweichung der Verschlüsselung oder zur mehrfach vor dem Bundesverfassungsgericht gerügten Geheimdienstaufsicht geht, scheint Multi-Stakeholder kein Thema zu sein. Mit ProtectEU, Neuauflagen von Chatkontrolle und Ähnlichem fährt das konservativer und rechter gewordene Europa auch keinen grundrechtszentrierten Kurs.

Wie widersprüchlich europäische Positionen sind, darauf warf eine Veranstaltung beim IGF in Oslo ein Schlaglicht. Britische und US-Regierung setzen sich für eine Stärkung des IGF und WSIS-Prozesse ein. Im Panel zur Aufweichung von starker Verschlüsselung unter Beteiligung des FBI und britischer Regierungsberater, bleibt man lieber unter sich. Die Multi-Stakeholder im Publikum kritisieren die Runde, in der vom Einsatz von Datenschutz als Waffe die Rede ist, als vollkommen einseitig und rückwärtsgewandt.

Diskussion über Reformbedürfnis

„Gefährlich können der Internet-Selbstverwaltung in allererster Linie nationale Regierungen werden, primär die mit großen Märkten“, warnte im Anschluss an das IGF in Oslo der US-Wissenschaftler Milton Mueller. Mueller hatte die Diskussion darüber, ob die WSIS-Nachfolgeprozesse bei der UN noch notwendig sind, mit einer Diskussionsrunde „Sollte WSIS sterben?“ aufgemischt.

Für den Gründer des Internet Governance Project am Georgia Institute of Technolgy sind die Datenschutzgrundverordnung der EU, Exportbeschränkungen der US-Regierung oder die Auflagen der chinesischen Regierung zur Datenlokalisierung eine Bedrohung für ein globales, libertäres Netz. „ICANN sollte sich weniger darüber Gedanken machen, ob WSIS verlängert wird, als über die nächsten Schritte der Regierung des Landes, in dem sie ihr Hauptquartier haben.“ Das Hauptquartier befindet sich in den USA.

Muellers Kritik an der UN, obwohl US-typisch UN-skeptisch, stößt dabei nicht nur auf Ablehnung. Viele Beobachter – aus Regierungs- und Nicht-Regierungskreisen– fordern nämlich eine klarere Aufgabenverteilung in der UN. Denn anstelle einer Stärkung und Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse hat Guterres in den vergangenen Jahren eher dazugebaut.

Neben dem neuen Office for Digital and Emerging Technologies (ODET) mit dem UN Tech Envoy, sozusagen dem Tech-Gesandten der Vereinten Nationen an der Spitze, will er die UN beim Thema KI und Data Governance ins Spiel bringen. Ein neues KI-Panel mit 20 Experten und ein KI-Beratungsgremium mit 40 von der UN-Vollversammlung zu wählenden Mitgliedern sollen sich um das Thema kümmern. Erstmals tagte im Mai auch zudem eine neue Arbeitsgruppe der Commission on Science and Technology for Development (CSTD) zum Thema „Data Governance on all Levels“.

Dabei wünschen sich vor allem Vertreter der Zivilgesellschaft und des Globalen Südens bereits jetzt eine Konsolidierung der Parallelveranstaltungen, etwa des IGF und des von der ITU organisierten WSIS-Forums. Letzteres ist stärker regierungsorientiert, startet kommende Woche in Genf und hat ein ähnliches Programm wie das IGF.

UN-interne Konkurrenz ist einer effektiven Fortentwicklung globaler Digitalpolitik kaum zuträglich. „Ohne Reform macht die Erneuerung des Mandats keinen Sinn“, schrieb Müller als Fazit nach Oslo und gab damit auch die Meinung einer anderen „alten“ Mitwirkenden des WSIS-Prozesses, der US-Wissenschaftlerin Avri Doria, wieder. Doria hatte in Oslo gesagt, wenn man WSIS sterben lassen wolle, sollte man es einfach nicht reformieren und weiterentwickeln. Dann würde es einen mehr oder weniger leisen Tod sterben.

Vorschläge für die nächste Dekade

Kein neues IGF und kein WSIS-Mandat insgesamt? Daran glaubt von den rund 9.000 Teilnehmern des IGF in Oslo niemand wirklich. Erfahrene UN-Diplomaten sind sich einig, dass es eigentlich nicht üblich ist, dass die UN einmal geschaffene Gremien wieder schließt.

Vorschläge für Reformen gibt es immerhin reichlich. Die Stärkung des IGF, ein möglichst auf Dauer erteiltes Mandat, eine solidere Finanzierung – und nicht nur freiwillige Spenden wie bislang – steht offenbar auf den Sprechzetteln aller Regierungen.

Auch Deutschland bekennt sich zum IGF

Auch das BMDS will nicht zurückstehen: „Die Bundesregierung setzt sich klar für eine Verlängerung des IGF-Mandats sowie für die Fortführung des WSIS-Prozesses als erstes globales Rahmenwerk für die digitale Kooperation ein,“ fasst der Sprecher zusammen. Zur Verlängerung und Stärkung gehöre „auch eine stabile und nachhaltige finanzielle Grundlage für das IGF zu schaffen.“

Die Rolle des UN-Hochkommissars für Menschenrechte in digitalen Fragen soll gestärkt werden. Außerdem müsse sichergestellt sein, „dass in jedem Schritt des Überprüfungsprozesses eine transparente und inklusive Einbindung von Stakeholdern sichergestellt ist“. Aus Berlin heißt es zudem, es sei wichtig, „eine sinnvolle Verbindung zwischen dem Prozess des Global Digital Compact und dem WSIS+20-Überprüfungsprozess zu schaffen“.

Zu den Forderungen gehören mehr Koordination und mehr Sichtbarkeit für Überlegungen und praktische Ergebnisse aus den WSIS-Prozessen und aus dem IGF. Die Mitgliedsstaaten, die ab Oktober in New York unter dem Vorsitz von Annalena Baerbock verhandeln, müssen sich noch darüber einigen, wie einschneidend die Reformen für das IGF und das WSIS sein sollten.

In einem ersten Vergleich der Positionen hält die Organisation Global Digital Partners fest, dass einige Mitgliedsstaaten, etwa Australien oder die Schweiz, stärkere Veränderungen fordern. Global Digital Partners liefert dem geneigten, aber nicht vollzeitengagierten „Netizen“ eine ganze Reihe von Tools, um den Überblick über die laufenden Debatten zu behalten. Ein Beispiel ist der Internet Governance Konferenzkalender. Der ist für 2025 prall gefüllt.

Zudem gehört Global Digital Partners wie auch die NRIs zu denen, die hörbar anklopfen bei Regierungen und UN und mehr echte Beteiligung verlangen. Auch bei den NRIs steht „Mehr Multistakeholder“ ganz oben auf der Liste gewünschter Verbesserungen.

Internet Governance oder Digitalpolitik?

Von den zahlreichen Vorschlägen für die nächsten Jahre der WSIS-Prozesse wird seit dem Abschluss des IGF in Oslo einer besonders heftig diskutiert: Ist es noch zeitgemäß, von „Internet Governance“ zu sprechen? Die Schweizer Delegation hat etwa angeregt, das IGF in „Digital Policy Forum“ oder „Digital Cooperation Forum“ umzubenennen. Dadurch könnte, so das Schweizer Bundesamt für Kommunikation, besser zum Ausdruck gebracht werden, dass es nicht nur um „Internet Governance“ im engeren Sinne, sondern um alle Aspekte der Digitalpolitik geht.

Tatsächlich werden beim IGF, nicht nur bei den jährlichen Konferenzen, sondern auch bei den permanent laufenden Policy Networks und dynamischen Koalitionen neue digitalpolitische Fragen oft schon lange aufgegriffen, bevor sie in Parlamenten und Regierungsetagen ankommen: von Blockchain über Plattformverantwortlichkeit bis zu KI. Beim EuroDIG 2025 wurden wirklich zuletzt Debatten zur Altersverifikation geführt, in denen auch datenschutzfreundliche Tokenlösungen zur Sprache kamen. Mit der Umfirmierung könnte das IGF aber vielleicht anecken, warnten viele in der auf einer der vielen Mailinglisten laufenden Debatte.

Der Versuch, ein solches umfassenderes Label fürs IGF zu finden, könnte angesichts der aktuellen geopolitischen Situation zum Desaster werden, warnte einer der Beobachter.

Der deutsche Internet-Governance-Experte und emeritierte Völkerrechtler Wolfgang Kleinwächter nennt die alten WSIS-Unterhändler – zu denen er selbst gehörte – weitsichtig. Er schlägt in klassisch-diplomatischer UN-Manier vor, dem IGF einfach einen Untertitel zu verleihen. IGF – Globales Forum für die Gestaltung von Digitalpolitik. Ob das der IGF mehr Durchschlagskraft verleiht?

(nen)

Künstliche Intelligenz

Montag: Bose-Lautsprecher verlieren Funktionen, China droht wegen neuer US-Zölle

Bose wird in Kürze wichtige Features seiner SoundTouch-Lautsprecher und Soundbars nicht mehr anbieten. Cloudbasierte Funktionen und die App werden eingestellt. Zwar werden die Audiogeräte grundsätzlich weiterhin funktionieren, doch einige Funktionen werden wegfallen. Insbesondere Langzeitkunden sind frustriert. Verärgert ist auch China und kontert Donald Trumps jüngste Zollankündigung mit scharfer Kritik. Die USA sollten ihr „falsches Vorgehen“ korrigieren, die Ergebnisse aus den vergangenen Handelsgesprächen wahren und die gegenseitigen Bedenken durch Dialog lösen. Warum eskalierte der Streit erneut und welche Folgen könnte das haben? Derweil hat die dänische EU-Ratspräsidentschaft eine Erklärung vorgelegt, wonach Minderjährige viele Apps nicht mehr nutzen können sollen. Es geht um ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige. Die allermeisten EU-Länder unterstützen den Vorschlag, nur zwei Länder sind dagegen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Audiogerätehersteller Bose hat eine Entscheidung getroffen, die bei zahlreichen Kunden für Verärgerung sorgt: Ab dem 18. Februar 2026 wird das Unternehmen den Cloud-Support für seine beliebten WLAN-Streaming-Lautsprecher SoundTouch und Soundbars einstellen. Die Folge ist, dass wichtige cloudbasierte Features und die zentrale App für die etwa in kleinen Heimkinos eingesetzten Systeme nicht mehr funktionieren werden. Die jetzt von der US-Firma angekündigte Maßnahme betrifft eine Produktreihe, die Bose seit 2013 auf den Markt gebracht und später um weitere Lautsprecher, Soundbars und Heimkinosysteme im Preissegment von 200 bis 1500 US-Dollar erweiterte. Einige Nutzer haben erheblich investiert. Das führt zu Kundenfrust bei Bose: SoundTouch-Geräte verlieren smarte Funktionen.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich die Fronten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt deutlich verhärtet. Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, weitere Zölle in Höhe von 100 Prozent gegen chinesische Importe zu erheben, warf Peking den USA „Doppelmoral“ vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Washington verallgemeinere seit Langem das Prinzip der nationalen Sicherheit, missbrauche Exportkontrollen, wende diskriminierende Maßnahmen gegen China an und dehne einseitig seine Gerichtsbarkeit bei Produkten wie Halbleitern oder Computerchips aus, so der Vorwurf des chinesischen Handelsministeriums. China hielt den USA zudem vor, mit den Maßnahmen globale Lieferketten zu stören. Es ist eine neue Eskalation im Handelsstreit: China droht den USA.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

Die EU steht vor einem neuen, weitgehenden und kontroversen Schritt zum Schutz von Kindern im digitalen Raum. Eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten hat Unterstützung für die Einführung eines „digitalen Mündigkeitsalters“ auf EU-Ebene signalisiert. Ziel ist es, den Zugang Minderjähriger zu Social-Media-Plattformen und bestimmten Apps zu beschränken. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat dazu eine Grenze von 15 Jahren ins Spiel gebracht. Bei einem informellen Ratstreffen wurde eine Erklärung zur „Gestaltung einer sicheren Online-Welt für Minderjährige“ unterzeichnet. Fast alle EU-Länder unterzeichneten das Papier, ebenso wie Norwegen und Island. Es gab kaum Abweichler: Mehrheit der EU-Staaten ist für Social-Media-Verbot für Kinder.

Wo einst nach Silber geschürft wurde, stehen heute in einem alten Bergwerkstollen unauffällige Behälter mit Millionen von abgelichteten Dokumenten: der zentrale Bergungsort (ZBO) der Bundesrepublik Deutschland. Das einmalige Archiv wird 50 Jahre alt. Rund 400 Meter tief ragt der Barbarastollen in den Schauinsland-Berg nahe des Örtchens Oberried bei Freiburg. Im Stollen befindet sich der ZBO. Hier stehen mehr als 1600 luftdichte, knapp 80 Zentimeter hohe Edelstahlbehälter in rund 50 Meter langen, zweigeschossigen Regalen. Darin befinden sich Mikrofilme, insgesamt 1,3 Milliarden Ablichtungen, darunter viele einzigartige historische Dokumente. Wir blicken auf den Bau des ZBO, die Schutzmaßnahmen und das Grundproblem der Archivare nach 50 Jahren Barbarastollen: Das geheime Archiv der Bundesrepublik.

Bald gibt es keine Sicherheitsupdates mehr für Windows 10, doch nicht alle Computer hält Microsoft fit für Windows 11. Älteren Geräten verweigert der Hersteller häufig das Upgrade, auch wenn es aus technischer Sicht keinen Grund dafür gibt. Wer nun auf Linux umsteigen will, anstatt unnötigen Elektroschrott zu produzieren oder Geld auszugeben, kann mit dem Gerät weiterhin arbeiten, muss sich aber umgewöhnen. Für Notfälle bietet es sich da an, das vertraute Windows 10 in eine virtuelle Maschine unter Linux umzuziehen. Dann lässt es sich bei Bedarf direkt unter Linux starten und Windows erscheint wie eine Anwendung in einem Fenster (oder im Vollbild) auf dem Linux-Desktop. Wie das funktioniert und für wen sich diese Lösung eignet, besprechen wir im c’t uplink: Windows 10 in eine Linux-VM umziehen.

Auch noch wichtig:

(fds)

Künstliche Intelligenz

FAQ: Sammelklage gegen Meta vor Hamburger Gericht

Nach einem millionenfachen Datendiebstahl bei Facebook vor mehr als sechs Jahren befasst sich das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am heutigen Freitag (11.00 Uhr) mit dem Fall. Der Verbraucherzentrale Bundesverband will mit einer Musterfeststellungsklage erreichen, dass Betroffene einfacher als bislang Schadenersatz von der internationalen Facebook-Muttergesellschaft Meta in Irland einfordern können.

Nach Vorstellung der Verbraucherzentrale hat Meta gegen das Datenschutzrecht verstoßen, indem es Datendiebstahl ermöglichte. Das Technologie-Unternehmen habe die Nutzer unzureichend geschützt und über das Leck informiert. Die Verbraucherzentrale spricht sich dafür aus, dass Geschädigte mindestens 100 bis 600 Euro erhalten. Je mehr Daten abgegriffen worden seien, desto höher müsse die Zahlung ausfallen.

Musterfeststellungsklagen, etwa bekannt aus dem VW-Abgasskandal, sind im November 2018 vom Gesetzgeber eingeführt worden. Sie ermöglichen Verbraucherverbänden, für Geschädigte zu klagen. Im Fall einer erfolgreichen Klage können Verbraucher sich auf das Urteil berufen, um Schadensersatzansprüche durchzusetzen. In der Praxis müssen Verbraucher nicht immer erneut klagen – etwa, wenn es zu einem Vergleich kommt.

Um welchen Datendiebstahl geht es?

Der Vorfall liegt Jahre zurück: Im April 2021 wurden Daten von mehr als 530 Millionen Facebook-Nutzern aus mehr als 100 Ländern im Darknet verbreitet. In Deutschland sollten laut Verbraucherzentrale rund sechs Millionen Menschen betroffen sein. Der Datendiebstahl war möglich, weil Profile auf dem sozialen Netzwerk je nach Einstellungen über Telefonnummern gefunden werden konnten. Auf diese Weise wurden etwa Nutzer-ID, Vor- und Nachname, Land und Geschlecht mit der Telefonnummer verknüpft. Die Daten wurden von Januar 2018 bis September 2019 abgeschöpft.

Welche Folgen hatte die Datenpanne für Meta?

Die zuständige irische Datenschutzbehörde verhängte 2022 nach einer Prüfung eine Strafe von 265 Millionen Euro gegen Meta Platforms Ireland Limited. In Deutschland gab es Tausende Klagen gegen Meta, wobei das Unternehmen in den Vorinstanzen viele Verfahren gewann. Lange war strittig, unter welchen Voraussetzungen Kläger Schadenersatz geltend machen können. November vergangenen Jahres entschied dann der Bundesgerichtshof, dass dafür der Nachweis reicht, zu den Opfern des Datendiebstahls zu gehören.

Wie viele Bürger beteiligen sich an der Sammelklage?

Die Verbraucherzentrale teilte mit, bis Anfang Oktober hätten sich mehr als 14.000 Menschen der Klage angeschlossen. Wer Ansprüche anmelden möchte, kann seine Daten auf der Website des Bundesamts für Justiz hinterlegen, um sich in das Verbandsklageregister eintragen zu lassen. Eine Anmeldung ist nachträglich bis spätestens drei Wochen nach Ende der mündlichen Verhandlung möglich. Interessierte können über die Verbraucherzentrale im Internet prüfen lassen, ob sie von der Datenpanne betroffen waren.

Was ist von der Verhandlung am Freitag zu erwarten?

Die Verbraucherzentrale teilte mit, dass sich das Gericht am Freitag zunächst mit formellen Fragen beschäftigen werde. Laut dem Hanseatischen Oberlandesgericht soll darüber gesprochen werdne, ob das Gericht überhaupt für die Klage zuständig sei. Wie lange verhandelt werde, könne nicht abgesehen werden. Am Ende der Sitzung am Freitag sei jedenfalls nicht mit einer Entscheidung zu rechnen. Ein gesonderter Verkündungstermin solle bekanntgegeben werden. Die Verhandlung ist öffentlich.

(emw)

Künstliche Intelligenz

Strengere EU-Regeln für politische Werbung treten in Kraft

Ab sofort gelten in der EU neue Regeln für kostenpflichtige politische Werbung. Alle politischen Anzeigen müssen nun eindeutig als solche gekennzeichnet sein und darüber informieren, wer wie viel dafür bezahlt hat, wie die EU-Kommission mitteilte.

Zudem müssten Informationen dazu enthalten sein, ob sich die Werbung an ein bestimmtes Publikum richtet. Die Verordnung soll auch verhindern, dass Drittstaaten Einfluss auf Wahlen in Europa nehmen.

Die neue Regulierung schütze sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Informationsfreiheit, hieß es von der Brüsseler Behörde. Sie helfe den Bürgern, bezahlte politische Werbung zu erkennen und etwa von redaktionellen Inhalten oder persönlich geäußerten politischen Meinungen zu unterscheiden. Die neuen Regeln stärkten damit die Integrität von Wahlprozessen. Am Mittwoch hatte die EU-Kommission einen Leitfaden zur Umsetzung der Regeln, die für online und analog geschaltete Anzeigen gelten, veröffentlicht.

Keine Parteienwerbung mehr bei YouTube, Facebook und Instagram

Der Facebook- und Instagram-Konzern Meta kündigte bereits im Juni an, wegen der EU-Regeln keine politischen Anzeigen mehr auf den eigenen Plattformen zu schalten. Ab Oktober werde Meta in Europa „aufgrund der undurchführbaren Anforderungen und rechtlichen Unsicherheiten“ durch die EU-Verordnung keine Anzeigen zu politischen, wahlbezogenen und sozialen Themen mehr zulassen, heißt es auf der Website des US-Unternehmens.

Lesen Sie auch

Auch Google hatte an der EU-Verordnung Kritik geübt und im September angekündigt, nur noch bestimmte politische Inhalte auf seinen Plattformen, etwa YouTube, zuzulassen. Demnach sollen offizielle Stellen von EU-Mitgliedsstaaten, die EU selbst oder andere öffentliche Einrichtungen noch Werbung schalten können. Parteien oder Politikerinnen und Politiker haben diese Möglichkeit ansonsten nicht mehr.

Einige Elemente der Verordnung bereits 2024 in Kraft getreten

Die Grünen-Politikerin Alexandra Geese, die als Abgeordnete im EU-Parlament mit dem Thema befasst ist, kritisierte, Meta und Google weigerten sich, die neuen Regeln umzusetzen. Sie forderte, die EU-Kommission müsse statt kleiner Sonderlösungen das eigentliche Problem angehen und etwas gegen die toxischen Algorithmen der Konzerne tun.

Die EU-Verordnung über „die Transparenz und das Targeting politischer Werbung“ war im vergangenen Jahr beschlossen worden. Einige Regeln waren bereits vor den EU-Wahlen 2024 in Kraft getreten.

(afl)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows