Künstliche Intelligenz

Montag: Spiele-Petition vor dem Scheitern, Android-Funktion gegen Handy-Spionage

Nur noch bis Ende Juli 2025 können sich EU-Bürger in einer Petition eintragen, die das Abschalten von Spielen verbieten soll. Denn manche Titel sind aufgrund abgeschalteter Server selbst ohne Multiplayer-Funktion nicht mehr nutzbar. Doch bisher hat die Petition nicht ausreichend Unterstützung erfahren, um von der EU gehört zu werden. Neu ist hingegen eine Sicherheitseinstellung in Android 16, die vor IMSI-Catchern und unverschlüsselten Verbindungen warnt. Denn Angreifer könnten sich durch gefälschte Mobilfunkzellen Zugang zum Handy und dessen Daten verschaffen. Doch noch unterstützt kein Smartphone-Modem diese Funktion. Derweil hat die Deutsche Bahn zwischen Erfurt und Halle den neuen Hochgeschwindigkeitszug von Siemens getestet. Der Zug fährt dabei so schnell wie irgendwie möglich und hat mit 405 km/h auf der Strecke den bisherigen Rekord von 333 km/h pulverisiert. Allerdings ist unklar, wie und wann dieser Zug für den Personenverkehr eingesetzt wird – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Vor knapp einem Jahr war eine Initiative gestartet, die zunächst „Stop Destroying Videogames“ hieß, und sich inzwischen griffiger „Stop Killing Games“ nennt. Sie setzt sich dafür ein, dass Publisher Spiele nicht mehr einfach abschalten dürfen. Auslöser war der Fall des MMO-Rennspiels „The Crew„, dem Ubisoft nach zehn Jahren den Stecker gezogen hatte. Da es als reines Onlinespiel ganz auf seine Server angewiesen ist, kann „The Crew“ seitdem nicht mehr gespielt werden. Solche Praktiken will die Initiative am besten verbieten lassen. Sie verlangt mindestens eine Art Ablaufdatum oder dass ein Titel vor dem Abschalten in eine Form gebracht wird, durch die die Community ihn selbst erhalten kann. Doch bislang erreicht die Petition nicht die erforderliche Anzahl Unterschriften: Bürgerinitiative von „Stop Killing Games“ droht zu scheitern.

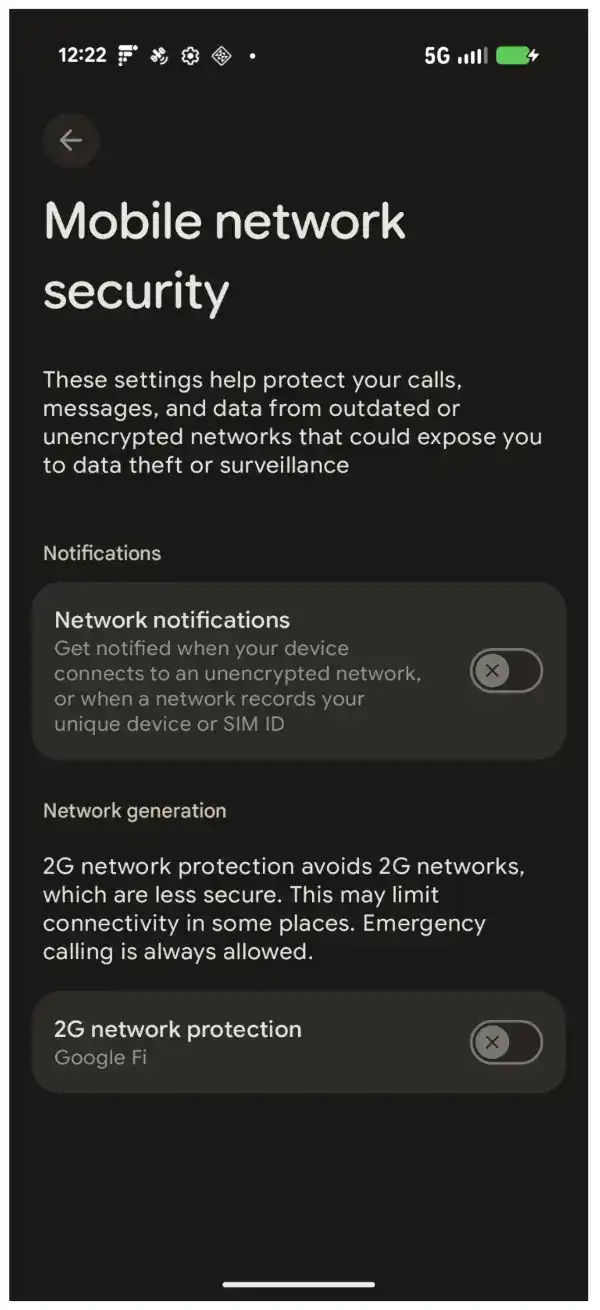

Smartphones sind mittlerweile allgegenwärtig und beinhalten eine Vielzahl persönlicher Daten, sodass sie ein beliebtes Ziel staatlicher Überwachung und böswilliger Akteure sind. Sogenannte Mobilfunk-Simulatoren können Smartphones dazu verleiten, sich mit diesen zu verbinden, wenn sie etwa ein stärkeres Signal senden als normale Mobilfunknetze. Damit können Angreifer den Standort des Geräts herausfinden, die Mobilfunk-Teilnehmerkennung IMSI auslesen und sogar Anrufe oder Nachrichten abfangen. Doch eine neue Android-Funktion soll eine Spionage dieser Art künftig entdecken und davor warnen können. Allerdings ist bislang kein Handy-Modem für diese Funktion geeignet, sodass erst kommende Generationen diese anbieten werden: Android 16 kann Smartphone-Nutzer künftig warnen vor möglichen Lauschangriffen.

)

Die Deutsche Bahn und Siemens haben auf der Strecke zwischen Erfurt und Leipzig/Halle einen neuen Hochgeschwindigkeitszug des Münchner Zugbauers getestet. Der sogenannte Velaro Novo erreichte dabei Geschwindigkeiten von rund 405 Kilometern pro Stunde. Dies sei ein Rekord für diese Strecke gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Bei dem Test kam ein mit Messtechnik ausgestatteter Mittelwagen der neuen Zugplattform zum Einsatz. Gezogen wurde er von einem ICE-Triebfahrzeug, das diese hohen Geschwindigkeiten erreichen kann. Der Velaro Novo ist bisher nicht im Regelbetrieb im Einsatz. Die heutigen ICE-Züge der Deutschen Bahn basieren auf früheren Velaro-Generationen. In welcher Form und wann der Novo in Deutschlandauf die Schiene kommt, ist offen: Testzug fährt Tempo 405 zwischen Erfurt und Leipzig.

Apple ändert einmal mehr die Regeln im EU-Teil des App Stores. Die 500-Millionen-Euro-Strafe der EU-Kommission und der Stichtag, bis zu dem Apple die beanstandeten Verstöße gegen den Digital Markets Act (DMA) abzustellen hat, zwangen den iPhone-Hersteller, aktiv zu werden. Die Veränderungen werfen allerdings allerhand neue Fragen auf: Vordergründig macht es Apple Nutzern künftig leichter, Abonnements mit alternativen Zahlungsanbietern abzuschließen oder in der App auf Angebote im Web zu verweisen. Zugleich wächst aber massiv die Komplexität bei den neuen Gebührenmodellen für Entwickler. Und das wirft die Frage auf, ob die Regeln überhaupt von der EU akzeptiert werden: Der Schlamassel Apple vs. EU wird immer größer.

Die Entwickler von Microsoft biegen auf der Zielgeraden ein. Es wird eine Windows-11-Version 25H2 geben. Die Windows-Insider-Builds aus dem Entwicklerkanal (Dev-Channel) tragen nun den neuen Zusatz 25H2. Das hat Microsoft im Windows-Release-Health-Message-Center angekündigt. „Der Wechsel zu Windows 11 25H2 ist so einfach wie ein Neustart„, verspricht Microsoft dort. Die allgemeine Verfügbarkeit soll in der zweiten Jahreshälfte kommen. Dafür setzt Microsoft auf Enablement Packages – kleine Pakete, die bereits auf dem Rechner installierte Programmteile, die jedoch noch ungenutzt schlummern, aktivieren. Das nutzt Microsoft bereits jetzt exzessiv, um einige Funktionen aus den Windows-Updates schrittweise zu verteilen respektive zu aktivieren: Windows 11 25H2 im Anflug.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

Auch noch wichtig:

- Palantir will ein Betriebssystem für Organisationen sein. Was steckt technisch dahinter – und wie verändert es Strukturen und Machtverhältnisse? Das beschreibt Missing Link: Machtzentrale Palantir – eine Software lenkt Organisationen.

- Facebook fragte einige Nutzer nach der Erlaubnis, Bilder auf ihrem Smartphone automatisch in eine Cloud zu laden – möglicherweise zwecks KI-Training: Facebook will an unveröffentlichte Bilder auf Smartphones.

- Die Jagd auf das allgegenwärtige Böse ist eines der zentralen Themen von Computer- und Videospielen. Wurde es jemals fesselnder als vor 25 Jahren in „Diablo 2“? Klick, Klick, Klick, Klick, Klick…

- Ein Problem mit dem Airbag kann bei einem Unfall für Beifahrer lebensgefährlich werden. Volkswagen bestätigte entsprechende Medienberichte über defekte Airbags: Volkswagen ruft tausende Fahrzeuge zurück.

- Knapp die Hälfte der deutschen Haushalte könnte Glasfaser buchen. Doch der Netzausbau bleibe wegen VDSL ein Minusgeschäft, beklagt der deutsche Telefónica-CEO Haas: Haben noch keinen Euro mit Glasfaser verdient.

- Rivian soll VW helfen, seine Software-Probleme zu lösen. Dafür erhöhen die Wolfsburger jetzt ihren Anteil am Partner, der das Geld sehr gut gebrauchen kann: VW-Partner Rivian erhält zweite Milliarden-Spritze.

- Neue Eckdaten für ein Standard-Zoom-Objektiv, der Leica-Klon Echolens und endlich Bewegung beim Echtheitssiegel für Fotos – aber nur für Agenturen. Das sind die Fotonews der Woche 26/2025: Sigmas 1.8er-Zoom und Rückkehr der Zauberlampe.

- Das Kernkraftwerk auf Three Mile Island könnte Microsofts KI-Rechenzentren früher mit Energie versorgen als angenommen, meint Betreiber Constellation Energy: US-Atomkraftwerk soll wegen Microsofts KI-Stromhunger vorzeitig reaktiviert werden.

- Das oberste US-Gericht hält eine Überprüfung des Alters beim Pornoseiten-Besuch für zumutbar. Denn sie diene einem wichtigen anderen Verbot: Oberstes US-Gericht erlaubt Alterskontrolle bei Porno-Seiten.

- Das Urteil dürfte weitreichende internationale Folgen haben und Spannungen mit der US-Regierung schüren, die Vorwürfe über die Zensur von Social Media erhebt. Denn jetzt entschied Brasiliens Oberster Gerichtshof: Digitale Plattformen haften für Nutzerbeiträge.

(fds)

Künstliche Intelligenz

Fritzboxen & Co.: Fritz eröffnet im Oktober eigenen Onlineshop

Wer eine Fritzbox oder andere Produkte von Fritz (früher AVM) kaufen möchte, kann das ab dem 1. Oktober 2025 auch direkt beim Hersteller machen. Fritz eröffnet da einen eigenen Onlineshop mit Direktvertrieb als Alternative zu unabhängigen Händlern. In Eigenschreibweise heißt er „FRITZ! Shop“.

In einer Mitteilung schreibt der Hersteller: „Der FRITZ! Shop ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens, welche die Markenpräsenz im heimischen und europäischen Markt stärken und neue Wachstumschancen erschließen soll.“

Ausbau der europäischen Präsenz

Bisher sind Fritzboxen vor allem in Deutschland verbreitet. Seit der Übernahme durch einen Investor aus Luxemburg strebt Fritz die Internationalisierung in Europa an. Dazu wechselte der Hersteller bereits seinen Onlineauftritt von avm.de auf fritz.com – samt einhergehender Namensänderung der GmbH.

Zunächst beliefert Fritz die folgenden Länder: Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Polen und Spanien.

Fritz will all seine Produkte zum Verkauf anbieten, neben Fritzboxen also etwa Repeater und DECT-Telefone. In Deutschland könnte der Fritz-Shop vor allem dann eine Alternative darstellen, wenn Einzelhändler ein Produkt nicht auf Lager haben. Preisvorteile sind nicht zu erwarten, da sich Händler meistens an die unverbindlichen Preisempfehlungen halten oder diese unterbieten.

Fritz verspricht derweil auf Wunsch eine telefonische Kaufberatung sowie „einen schnellen Versand und umfangreichen Support“. In Support-Fällen ist Fritz beim Kauf über den eigenen Shop neben der Herstellergarantie auch für die gesetzliche Gewährleistung verantwortlich.

(mma)

Künstliche Intelligenz

KI-Überblick 7: Symbolische KI und hybride Ansätze – altes Wissen neu entdeckt

Die bisherigen Folgen dieser Serie haben sich auf datengetriebene Verfahren konzentriert: Machine Learning, Deep Learning, Transformer und Large Language Models. Sie alle basieren darauf, Muster in großen Mengen von Beispielen zu erkennen und daraus Entscheidungen oder Texte abzuleiten.

Golo Roden ist Gründer und CTO von the native web GmbH. Er beschäftigt sich mit der Konzeption und Entwicklung von Web- und Cloud-Anwendungen sowie -APIs, mit einem Schwerpunkt auf Event-getriebenen und Service-basierten verteilten Architekturen. Sein Leitsatz lautet, dass Softwareentwicklung kein Selbstzweck ist, sondern immer einer zugrundeliegenden Fachlichkeit folgen muss.

Bevor diese Verfahren dominant wurden, galt jedoch ein anderer Ansatz als Königsweg der Künstlichen Intelligenz, vor allem die symbolische KI. Sie beruhte nicht auf statistischem Lernen, sondern auf explizit formuliertem Wissen, Regeln und Logik. Lange Zeit schien sie von neuronalen Netzen verdrängt zu werden. Heute erlebt sie in Kombination mit modernen Verfahren eine Renaissance, weil sie Stärken bietet, die rein datengetriebene Methoden nicht haben.

Grundlagen der symbolischen KI

Symbolische KI beschreibt Systeme, die Wissen explizit speichern und durch logische Regeln verarbeiten. Typische Bestandteile sind:

- Wissensbasen enthalten Fakten über eine Domäne, zum Beispiel „Alle Säugetiere sind Wirbeltiere“ oder „Max ist ein Hund“.

- Regelsysteme leiten aus bekannten Fakten neue Fakten ab, zum Beispiel „Wenn ein Tier ein Hund ist, dann ist es ein Säugetier“.

- Schlussfolgerungsmechanismen prüfen, ob Aussagen wahr oder falsch sind, oder finden Lösungspfade in komplexen Wissensgraphen.

(Bild: Golden Sikorka/Shutterstock)

Die Online-Konferenz LLMs im Unternehmen am 29. Oktober zeigt, wie man das passende Modell auswählt, die Infrastruktur aufbaut und die Sicherheit im Griff behält. Außerdem gibt der Thementag von iX und dpunkt.verlag einen Ausblick auf Liquid Foundation Models als nächste Generation von LLMs.

Die bekanntesten Vertreter waren in den 1980er- und 1990er-Jahren Expertensysteme, die etwa in der Medizin Diagnosen oder in der Industrie Fehleranalysen unterstützten. Ihr Vorteil: Die Entscheidungen sind nachvollziehbar, weil jede Schlussfolgerung auf expliziten Regeln beruht.

Stärken und Schwächen der symbolischen KI

Die größte Stärke symbolischer Systeme liegt in ihrer Erklärbarkeit. Sie können ihre Entscheidungen auf konkrete Regeln und Fakten zurückführen. Zudem benötigen sie keine großen Datenmengen, um sinnvoll zu arbeiten – Wissen kann direkt von Expertinnen und Experten eingebracht werden.

Die Schwächen sind jedoch offensichtlich:

- Sie lernen nicht selbstständig aus Beispielen.

- Sie scheitern an unvollständigem, widersprüchlichem oder unscharfem Wissen.

- Sie skalieren schlecht, wenn die Domäne sehr groß oder komplex wird.

Mit dem Aufkommen von Machine Learning und Deep Learning wurden viele symbolische Ansätze daher zurückgedrängt.

Symbolische KI wird wieder interessant

Moderne KI-Systeme zeigen beeindruckende Fähigkeiten, stoßen aber an Grenzen:

- Fehlende Nachvollziehbarkeit: Neuronale Netze sind schwer zu erklären.

- Fehlendes Faktenwissen: LLMs erfinden plausible, aber falsche Aussagen.

- Regelanforderungen: In sicherheitskritischen oder rechtlich regulierten Bereichen müssen Entscheidungen begründbar sein.

Hier spielen symbolische Methoden daher auf einmal wieder eine Rolle. Sie können als eine Art Wissensanker dienen, um maschinell gelernte Modelle abzusichern oder zu steuern.

Hybride Ansätze: Das Beste aus beiden Welten

Statt symbolische und datengetriebene KI gegeneinander auszuspielen, setzen aktuelle Forschungs- und Praxisansätze daher zunehmend auf hybride Systeme. Dabei werden statistische Modelle und explizites Wissen kombiniert:

- Symbolic Reasoning über LLM-Ausgaben: Ein Large Language Model generiert Vorschläge, ein Regelsystem prüft deren Konsistenz.

- Wissensgraphen plus Embeddings: Strukturiertes Wissen wird mit semantischen Vektoren verbunden, um Suche und Schlussfolgerung zu verbessern.

- Constraint-basierte Systeme: Maschinelles Lernen erzeugt Kandidaten, symbolische Regeln filtern unzulässige Lösungen heraus.

Ein Beispiel ist die medizinische Diagnostik: Ein neuronales Netz erkennt Anomalien in Röntgenbildern, während ein regelbasiertes System sicherstellt, dass die Diagnose zu bekannten Krankheitsbildern passt und keine logischen Widersprüche erzeugt.

Ausblick

In der nächsten Folge dieser Serie entzaubere ich gängige Buzzwords und Marketingbegriffe. Ich zeige, was sich tatsächlich hinter Ausdrücken wie „LLM as Judge“, „Few-Shot Learning“ oder „Embeddings“ verbirgt – und wie Sie einschätzen können, ob dahinter Substanz steckt oder nur Schlagwortakrobatik.

(rme)

Künstliche Intelligenz

Windows 10 weist auf Verlängerung für Sicherheitsupdates hin

Nach Microsofts Ankündigung von kostenlosen Updates bis Oktober 2026 im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zeigt nun auch Windows 10 entsprechende Hinweise – aber noch ohne die Bedingungen zu nennen. Eine durch Windows 10 sogenannte „Registrierung“ für den verlängerten Supportzeitraum (ESU) ist jedoch noch nicht möglich.

Auf einem Rechner in der Redaktion von heise online fanden wir am Abend des Sonntags, den 28. September 2025, bei einer manuell angestoßenen Suche nach neuen Updates folgenden Hinweis: „Die Registrierung für erweiterte Sicherheitsupdates für Windows 10 ist in Kürze verfügbar.“ Ein anderer PC zeigte am darauffolgenden Montag bei gleichem Vorgehen diese Meldung nicht. Auf beiden Rechnern sind die Windows-Installationen schon länger mit einem Microsoft-Account verknüpft.

Dieser PC, eigentlich fit für Windows 11, kann auch weiter bei Windows 10 bleiben – sagt jedenfalls Windows Update.

(Bild: Screenshot / heise medien)

Diese PCs weisen mit bildschirmfüllenden Animationen vor dem Anmelden seit Wochen immer wieder auf das Support-Ende hin und empfehlen, zu Windows 11 zu wechseln. Das tritt zufällig auf, und nicht bei jedem Start. Wir haben bei diesen Maschinen weder Apps und Dokumente in die Microsoft-Cloud geladen, noch uns ums Sammeln von Microsoft-Points im Store bemüht. Beides galt bis vor Kurzem als Möglichkeit, auch nach dem offiziellen Support-Ende am 14. Oktober 2025 weiterhin kostenlose Updates für ein Jahr zu erhalten. Alternativ ist das gegen Zahlung von 30 US-Dollar möglich.

Vor dem Anmelden betteln Windows-10-PCs manchmal, man möge doch auf Windows 11 umsteigen.

(Bild: Screenshot / heise medien)

In der vergangenen Woche hatte jedoch der Verbraucherschutz-Verband Euroconsumers erwirkt, dass alle Privatanwender im Europäischen Wirtschaftsraum ohne Cloud und Points weiterhin Sicherheitsupdates erhalten. Dieser Raum umfasst die Mitgliedsstaaten der EU sowie Island, Liechtenstein und Norwegen, nicht aber etwa die Schweiz. Am Freitag bestätigte Microsoft in seinem deutschsprachigen Newsroom die geänderte Update-Politik. Dort heißt es, „Die Anmeldung zum ESU-Programm wird für Privatanwender*innen in der EAA Anfang Oktober direkt über die Einstellungen des PCs möglich sein“. Weitere Hinweise über die Art dieser Anmeldung, oder, wie derzeit in Windows-Update genannt, „Registrierung“ gibt es dort noch nicht.

Microsoft weist jedoch in dieser Mitteilung darauf hin, dass die „Extended Security Updates“ (ESU) für die Dauer bis zum 13. Oktober 2026 immer von der Nutzung eines Microsoft-Accounts abhängen. Loggt man sich in diesen 60 Tage lang nicht ein, so wird der Support eingestellt, und erst wieder aufgenommen, wenn der Account erneut genutzt wird.

Lesen Sie auch

(nie)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen