Künstliche Intelligenz

pib: Humanoider Community-Roboter | heise online

Humanoide Roboter sind die Königsklasse der Roboter, was die Anforderungen an Konstruktion und Programmierung angeht und noch sehr teuer. Dennoch möchten Maker, Bildungs- und Forschungseinrichtungen gerne an diesem spannenden Thema mitarbeiten. Durch den offenen, 3D-druckbaren und gut dokumentierten pib-Roboter aus Deutschland ist dies möglich.

(Bild: [Link auf https://pib.rocks/])

Das Herzstück von pib (printable intelligent robot) ist seine konsequente Open-Source-Philosophie (AGPL). Alle 3D-Druckvorlagen, Bauanleitungen und technischen Dokumentationen stehen der Community kostenlos zur Verfügung. Diese Offenheit ermöglicht es nicht nur, den Roboter nachzubauen, sondern auch eigene Modifikationen und Verbesserungen beizusteuern. Die Entwickler haben bewusst einen kollaborativen Ansatz gewählt, bei dem die Community aktiv in den Entwicklungsprozess einbezogen wird. Die Anerkennung durch den German Design Award 2025 und weiteren Auszeichnungen unterstreicht die Qualität und Innovation des Projekts.

Diese Transparenz zeigt sich auch in der Verwendung von cloudbasierten CAD-Tools wie Onshape, die eine gemeinsame Entwicklung ermöglichen. Interessierte können direkt an den Konstruktionsdateien mitarbeiten und eigene Ideen einbringen. So entsteht ein lebendiges Ökosystem aus Makern, die gemeinsam an der Zukunft der humanoiden Robotik arbeiten.

(Bild: [Link auf https://pib.rocks/])

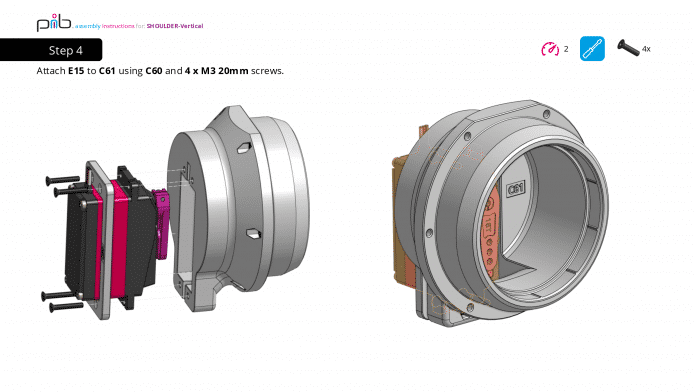

Ein besonderer Vorteil von pib liegt in den umfassenden und gut strukturierten Anleitungen, mit denen auch Robotik-Neulinge erfolgreich ihren eigenen pib bauen können. Von detaillierten Druckeinstellungen über Schritt-für-Schritt-Montageanleitungen bis hin zu Programmierungsgrundlagen – die Dokumentation lässt kaum Fragen offen. Die Community ist in Discord-Channels und Foren aktiv, hier werden Erfahrungen ausgetauscht, Probleme gelöst und neue Ansätze diskutiert.

pib kann vollständig auf handelsüblichen 3D-Druckern hergestellt werden. Die Konstrukteure haben das Design bewusst so optimiert, dass keine speziellen oder besonders teuren Drucker erforderlich sind. Standard-FDM-Drucker mit einem Bauraum von 200 x 200 x 200 mm reichen aus. Die Druckzeit für alle Teile liegt bei etwa 80–100 Stunden – ein überschaubarer Aufwand für ein so komplexes Projekt. Dabei sind die Teile so konstruiert, dass kaum nachträgliche Bearbeitung nötig ist.

(Bild: [Link auf https://pib.rocks/])

Die humanoide Gestalt und die erweiterbaren Funktionen machen den pib zu einer Plattform für Experimente in der Robotik, KI-Anwendungen und Human-Robot-Interaction. Für die Maker-Community stellt pib einen wichtigen Meilenstein dar: Er zeigt, dass komplexe technologische Systeme heute zugänglich und mit Maker-Mitteln produzierbar sind. Durch die Kombination aus offener Entwicklung, exzellenter Dokumentation und der Verwendung von Standard-Hardware wird Robotik für eine breite Schicht von Interessierten erreichbar.

Eine sehr beeindruckende Fähigkeit ist, dass pib mit seinen Kameras menschliche Handbewegungen erkennt und imitiert. Gegenwärtig besitzt pib noch keine Beine, das wäre sicher ein nächster Evolutionsschritt.

(caw)

Künstliche Intelligenz

„Nicht der ideale Weg“: „Hyper Light Breaker“ stirbt im Early Access

Entwicklungsaus im Early Access: Das kann nicht nur unbekannte Spiele-Start-ups treffen, wie der aktuelle Fall von „Hyper Light Breaker“ zeigt. Das Spiel des 2013 gegründeten und bis dato erfolgreichen Indie-Studios Heart Machine wird nicht zur ursprünglichen Vision fertig entwickelt, gestand das Studio dem Branchenmagazin Game Informer.

Stattdessen muss Heart Machine Angestellte entlassen und die Arbeit an „Hyper Light Breaker“ noch während der Early-Access-Phase einstellen. „Das war nicht der Weg, den wir uns gewünscht hätten, aber der einzige, der unter den gegebenen Umständen möglich war“, sagte Heart Machine gegenüber Game Informer.

Letztes Update im Januar

Im Januar soll zumindest noch ein Update erscheinen: „Wir planen, etwas Bedeutungsvolles zu liefern, so ausgefeilt und vollständig, wie es unter unseren aktuellen Umständen möglich ist.“ Ziel sei es, die Entwicklung von „Hyper Light Breaker“ zu einem „zufriedenstellenden Schlusspunkt“ zu bringen. Es ist gut möglich, dass „Hyper Light Breaker“ mit diesem Update dann offiziell aus dem Early Access gehievt wird – die Aussagen der Entwickler lassen aber wenig Zweifel daran, dass ursprünglich mehr geplant war.

Zumindest die Timeline passt: „Hyper Light Breaker“ war im Januar 2024 in den Early Access bei Steam gestartet und sollte etwa ein Jahr bis zum fertigen Release brauchen. Beim Early-Access-Konzept können Spieler einen Steam-Titel schon während der aktiven Entwicklung kaufen, um die Arbeit des Teams finanziell zu unterstützen und mit Feedback auf den Prozess Einfluss zu nehmen.

Doch das Konzept birgt stets das Risiko, dass ein Titel nie wirklich fertig wird und man sein Geld für eine Dauer-Beta ausgibt. In solchen Fällen gibt es das Geld nicht zurück. Im Großen und Ganzen ist das Early-Access-Konzept erfolgreich: Zu den bekanntesten Titeln, die per Early Access entwickelt wurden, gehören „Baldur’s Gate 3“, „Satisfactory“ und jüngst „Hades 2“.

Heart Machine macht weiter

Heart Machine galt bislang als weitgehend sichere Bank in der Indie-Szene. „Hyper Light Drifter“ gehört zu den besseren Indie-Spielen des vergangenen Jahrzehnts, auch „Solar Ash“ wurde gut aufgenommen und galt als Erfolg. Doch bei „Hyper Light Breaker“ wollte der Funke nicht so richtig überspringen – schon bevor das Entwicklungsaus angekündigt wurde, hatte das Spiel durchwachsene Nutzerbewertungen.

Die Entscheidung für den Entwicklungsstopp sei auf „Kräfte außerhalb unserer Kontrolle“ zurückzuführen, sagte Heart Machine dem Game Informer. Dazu gehörten Veränderungen bei der Finanzierung, Konsolidierung von Spielefirmen und die allgemein unsichere Marktsituation der Spielebranche.

Wie viele Angestellte entlassen werden, ist unklar. Mit einem kleineren Team will Heart Machine weiterhin Videospiele entwickeln – nach dem unrühmlichen Ende von „Hyper Light Breaker“ wird das Team aber mit Misstrauen aus der Gaming-Community rechnen müssen.

(dahe)

Künstliche Intelligenz

Der „Minecraft“-Film bekommt eine Fortsetzung

Die Rückkehr der pinken Lederjacke? Warner hat einen Nachfolger des im Frühjahr erschienenen „Minecraft“-Kinofilms angekündigt. Der Film soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen, erklärt Warner – auf einem Teaserbild sind lediglich zwei Spitzhacken auf einer Werkbank zu sehen.

„Ein Minecraft Film“ kam im April 2025 in die Kinos. Nachdem der erste Trailer bei „Minecraft“-Fans eher auf Entgeisterung gestoßen war, entwickelte sich der fertige Film zum Hit: Am Box Office spülte er fast eine Milliarde US-Dollar in die Kassen. Ein Nachfolger war angesichts dessen alternativlos. Dass ein zweiter Teil kommen sollte, war in Hollywood daher erwartet worden, berichtet das Branchenmagazin Variety.

Allzu viele Veränderungen sind im Vergleich zum ersten Teil wohl nicht zu erwarten: Jares Hess kehrt als Regisseur zurück, Jason Momoa wird Producer – ob er auch wieder eine Schauspielrolle übernehmen wird, ist noch offen. Mit weiteren Informationen hält sich Warner Bros. aktuell noch bedeckt.

Auch zweiter „Mario“-Film in Arbeit

Videospielfans können sich neben dem zweiten Teil von „Ein Minecraft Film“ auch auf die Fortsetzung eines weiteren Gaming-Kassenschlagers freuen: Vor wenigen Wochen hat Nintendo angekündigt, dass auch der „Mario“-Film einen zweiten Teil bekommen soll. Der „The Super Mario Galaxy Movie“ soll im April 2026 in die Kinos kommen, teilte Nintendo mit. „The Super Mario Galaxy Movie“ folgt auf den „Super Mario Bros.“-Film, den Nintendo 2023 in die Kinos gebracht hat. Das Animationsstudio Illumination produziert erneut Teil 2. Auch die Schauspieler aus dem ersten Teil sollen zurückkommen – dazu gehören in der englischsprachigen Fassung Chris Pratt als Mario und Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach.

Der „Mario“-Film von Nintendo war sogar noch etwas erfolgreicher als der „Minecraft“-Streifen: Er hat über eine Milliarde US-Dollar in die Kassen gespült.

(dahe)

Künstliche Intelligenz

iPhone 18: Bank glaubt an gut laufenden Upgrade-Zyklus

Die US-Bank Morgan Stanley hat ihr Kursziel für die Apple-Aktie, die am Donnerstag bei knapp 254 US-Dollar (ein Minus von 1,56 Prozent gegenüber dem Vortag) stand, auf fast 300 Dollar erhöht – und zwar nicht aufgrund des Verkaufserfolgs beim iPhone 17, sondern wegen eines „positiven Ausblicks“ auf die Nachfolgebaureihe, die erst im Herbst 2026 erwartet wird. Die jüngste Kurszielfestlegung der Analysten liegt nun bei 298 Dollar, wie es in einer Notiz an Investoren hieß. Dabei hatte Morgan Stanley im März 2025 ihr Kursziel noch auf 252 Dollar reduziert, da die Investmentbank damals schlechtere Verkäufe beim iPhone 17 vorhersagte.

Mehr Upgrader im kommenden Jahr?

Die jüngste Oktober-Prognose sieht das nun aber anders. Morgan Stanley ist nun in Sachen iPhone 17 positiver gestimmt und glaubt an ein Apple-Umsatzplus von vier Prozent für das Fiskaljahr 2026 auf dann 230,3 Milliarden Dollar. Der Durchschnittswert der Wall Street liegt hier bei nur 220 Milliarden. Neben möglichen Preiserhöhungen über die Produktlinie hinweg – das erste iPhone-Foldable soll mindestens 2000 Dollar kosten – rechnen die Banker auch mit mehr Verkäufen insgesamt.

Die Nachfrage nach dem iPhone 17 verspricht demnach einen besser als erhofften iPhone-18-Zyklus. Im kommenden Jahr sei zudem mit mehr Nutzern zu rechnen, die alte iPhones austauschen wollten, so Morgan Stanley. Die Bank geht von insgesamt sechs neuen iPhones im Apple-Fiskaljahr 2026 aus. Neben iPhone 18 (Standardmodell) seien iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, ein zweites Air, ein Foldable und (wohl später) ein iPhone 18e als Einsteigermodell geplant.

Das „Bull-Szenario“

Im gesamten Fiskaljahr 2026 sei mit 243 Millionen verkauften iPhones zu rechnen. Sollte es Apple jedoch gelingen, bis zu 270 Millionen Einheiten zu verkaufen – das sogenannte „Bull-Szenario“ des Bankhauses, sei das Kursziel 376 statt 298 Dollar.

Beim iPhone 17 gibt es Analysten zufolge derzeit einen differenzierten Verkaufsmix. Demnach läuft insbesondere das Standardmodell gut – gefolgt von den Pro-Varianten. Beim Air sieht es angeblich schlechter aus. Das besonders dünne iPhone ist recht teuer und hat mit einigen Kompromissen – nur eine Kamera, kleinerer Akku – zu kämpfen, was offenbar die „Verkaufe“ erschwert. Tatsächlich sind die Geräte auch aktuell direkt in Apples deutschen Ladengeschäften abholbar, während man auf ein iPhone 17 mehrere Wochen warten muss.

(bsc)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows