Apps & Mobile Entwicklung

RingConn Gen 2 Smart Ring im Test

Der RingConn Gen 2 Smart Ring überzeugt im Test mit einer Akkulaufzeit von 11 Tagen, sehr guter Verarbeitung, hohem Tragekomfort und vielen erfassten Gesundheitsdaten – selbst Schlafapnoe wird erkannt. Lediglich bei starker körperlicher Belastung ist die Herzfrequenzmessung zu ungenau.

Der RingConn Gen 2 Smart Ring soll am Finger nicht nur genaue Messwerte bieten, sondern dies auch mit einer im Vergleich zur Konkurrenz von Samsung und Oura überdurchschnittlichen Akkulaufzeit kombinieren. Ohne Abonnement und mit Kompatibilität mit Android und iOS schickt sich der Smart Ring an, der beste seiner Art zu sein. Mit schlankem Design misst der smarte Ring am Finger nämlich nicht nur den Puls, die Blutsauerstoffsättigung und die Hauttemperatur, sondern überwacht auch den Schlaf des Nutzers und erkennt dabei auch Schlafapnoe, was ihn insbesondere in der Nacht zu einer unauffälligeren Alternative zur Smartwatch macht, wie der Test bestätigt. Bekannte Schwachstellen smarter Ringe bleiben aber auch mit dem RingConn Gen 2 bestehen.

Der RingConn Gen 2 Smart Ring kostet 349 Euro, wobei er bei Amazon mitunter ein bisschen günstiger erhältlich ist*. Damit ist er günstiger als der 399 Euro teure Oura Ring 4* und der Samsung Galaxy Ring, der meist zwischen 415 und 440 Euro kostet*.

Der RingConn Gen 2 Smart Ring wird in Silber*, Schwarz*, Rosa* und Gold* angeboten, so dass jeder eine zu ihm passende Variante finden sollte. Er wird in den Ringgrößen 6 bis 14 angeboten. Empfehlenswert ist es jedoch, das Sizing Kit für 1,50 Euro bei Amazon zu bestellen*, um die beste Größe vorher anhand eines Kunststoffmusters mit dem Design des Originals zu prüfen. Im Test kommt Ringgröße 9 zum Einsatz, die ein Tragen am Zeigefinger der linken Hand ermöglicht.

Zum Lieferumfang des Smart Ring gehört neben dem Ring selbst ein magnetisches Ladecase und ein 1 Meter langes USB-C-Ladekabel.

Der RingConn Gen 2 Smart Ring im Detail

Schlankes und leichtes Design

Der RingConn Gen 2 Smart Ring ist mit einer Dicke von nur rund 2 mm, einer Breite von 6,8 mm und einem Gewicht von 3 Gramm schlank und leicht. Zum Vergleich: Der Amazfit Helio Ring (Test) ist 8 mm breit und 2,6 mm dick. Der Samsung Galaxy Ring ist ebenfalls 2,6 mm dick, aber 7 mm breit.

Titan-Ring dreht sich nicht

Wie die meisten Konkurrenten ist er aus einer Titan-Legierung gefertigt. Auffällig ist, dass der Ring nicht ganz rund ist, sondern ein leicht eckiges Design und eine konkave Außenseite besitzt. Das unterscheidet ihn von vielen herkömmlichen Ringen und sollte beim Kauf vorher bedacht werden, da diese Eigenheit nicht unbedingt jeden Geschmack trifft. Gleichsam hat dieses Design zusammen mit zwei kleinen halbrunden Erhebungen an der Innenseite des Rings den Effekt, dass sich dieser Ring am Finger nicht dreht. Dies hat er der Konkurrenz voraus, bei der sich der Ring häufig unbemerkt etwas dreht und man für eine optimale Messung der Gesundheitswerte immer mal wieder einen Blick auf die Ausrichtung werfen muss. Nicht so beim RingConn Gen 2 Smart Ring, hier sitzen die Sensoren auch nach mehreren Tagen im Test noch korrekt zur Innenseite des Fingers hin ausgerichtet.

Wasserdicht bis 10 ATM

Der RingConn Gen 2 ist bis 10 ATM und nach IP68 wasserdicht, so dass er problemlos den ganzen Tag und auch beim Schwimmen getragen werden kann. Die Verbindung zum Smartphone wird über Bluetooth 5.0 hergestellt und funktioniert im Test stets problemlos.

RingConn empfiehlt, den Ring am Zeigefinger zu tragen, da dies die genauesten Messwerte liefern soll. Er lässt sich aber problemlos auch an anderen Fingern einsetzen, wenn dies gewünscht ist. Die Kratzfestigkeit erwies sich im Test als gut. Leichte Spuren zeichnen sich nach mehreren Wochen an der Innenseite ab, der Ring wurde aber auch bei jeder Art von Arbeit und Reparaturen getragen, also bewusst nicht geschont und kam dabei mit zahlreichen Werkzeugen in Berührungen.

Sensoren an der Innenseite

An der Innenseite befinden sich neben den beiden Erhebungen die Sensoren zur Messung der Gesundheitswerte. An der flachen Innenseite sind die Magneten und Ladekontakte positioniert, mit denen der Ring im Ladecase fixiert und geladen wird. Als Sensoren sind ein Herzfrequenz-, ein Blutsauerstoff-, ein Hauttemperatur- und ein Beschleunigungssensor verbaut.

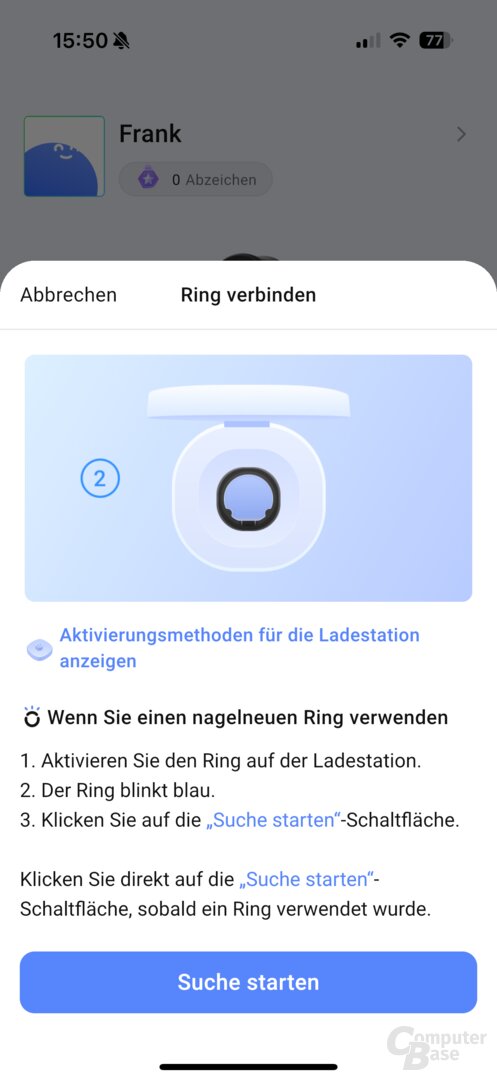

Inbetriebnahme und App

Um den RingConn Gen 2 Smart Ring nutzen zu können, muss er mit der RingConn-App gekoppelt werden, die sowohl für Android als auch iOS verfügbar ist. Dies funktioniert nach dem kurzen Einsetzen des Rings in das Ladecase, wodurch der Kopplungsprozess initiiert wird, problemlos. Über sie können alle erfassten Daten und der Akkuladestand des Rings eingesehen und ein paar Einstellungen wie „Ring finden“ und ein Flugzeugmodus vorgenommen werden.

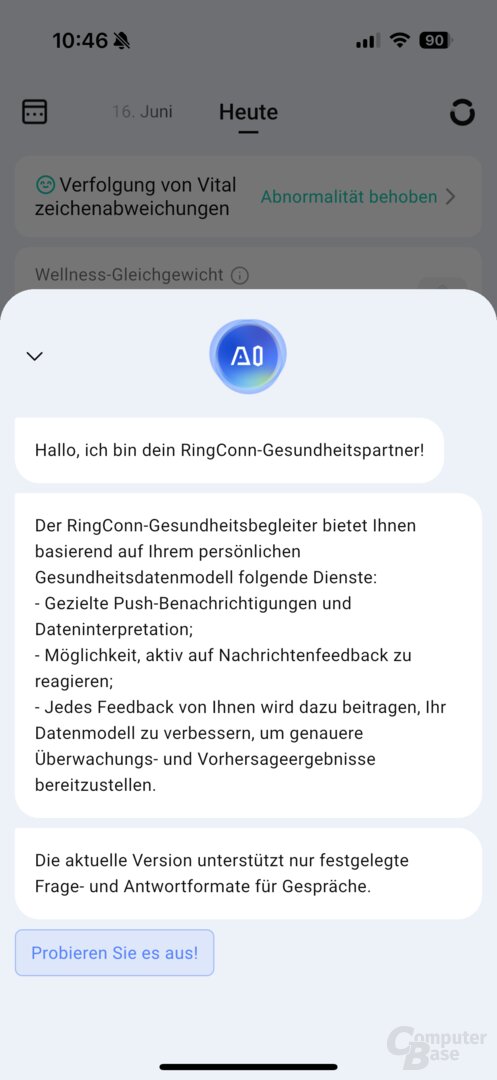

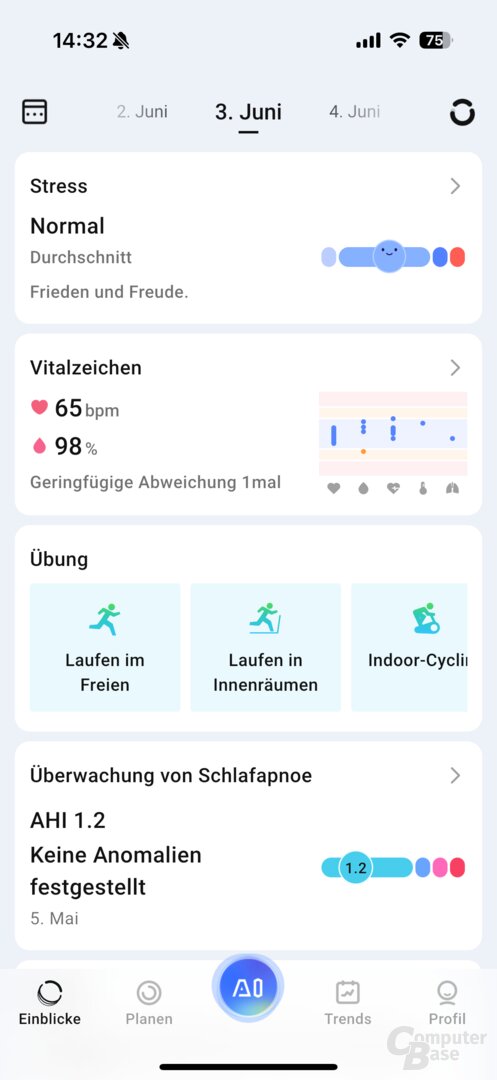

Die App gliedert sich in vier Reiter und einen Chatbot, der als Gesundheitsberater fungieren soll. Im Reiter „Einblicke“ erhält man eine Übersicht über die erfassten Daten, beispielsweise zum Stress, der Aktivität, dem Schlaf, der Herzfrequenz und der Blutsauerstoffsättigung. Unter dem Reiter „Planen“ lässt sich hingegen ein Gesundheitsplan erstellen, der Ziele für die Schlafdauer, Entspannung und die körperliche Aktivität vorgibt. Der Reiter „Trends“ zeigt Durchschnittswerte für die erfassten Gesundheitswerte. Hier lassen sich auch Diagramme über den zeitlichen Verlauf dieser Werte einsehen, um ihre Veränderung nachzuverfolgen. Den Akkustand, Einstellungen und die Möglichkeit, einen Datenaustausch mit Apple Health und Google Fit einzurichten, findet man im Reiter „Profil“. Auch Firmware-Updates lassen sich problemlos über die App auf den Ring aufspielen.

Die Akkulaufzeit

RingConn gibt eine Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen an. Im Test bestätigt sich diese Akkulaufzeit mit 11 Tagen, was ein hervorragender Wert ist, wenn man bedenkt, dass die meiste Konkurrenz maximal 3 bis 4 Tage durchhält. Wo man das Ladecase abgelegt hat, sollte man sich demnach merken. Neigt sich die Akkuladung des Rings zur Neige, wird man hierauf über Benachrichtigungen von der RingConn-App aufmerksam gemacht. Der Ring selbst kann nicht vibrieren, um darauf aufmerksam zu machen.

Die lange Akkulaufzeit führt vielmehr dazu, dass man mitunter vergisst, den Ring rechtzeitig zu laden – oder das Ladecase in der Zwischenzeit verlegt hat.

Das magnetische Ladecase

Das Ladecase, das an der Innenseite über eine magnetische Aufnahme für den Ring verfügt, ist mit Maßen von 66,8 × 67,8 × 28,0 mm vergleichsweise groß und nichts für die Hosentasche. Aufgeladen wird es über USB-C an der Rückseite, eine LED an der Vorderseite gibt Aufschluss über den Ladestand des Ringes und Cases. Das Case selbst beherbergt einen Akku mit einer Kapazität von 500 mAh.

Magnetisch richtig gehalten wird der Ring nur in einer Ausrichtung, wobei auch die Seite, die nach oben zeigt, relevant ist, da der Ring sonst an der nach hinten gerichteten Seite leicht abgestoßen wird. Für den Nutzer ist diese kleine Einschränkung aber gleichgültig, denn der Ring lädt in beiden Positionen auf.

Die Gesundheitswerte und -funktionen

Über die Sensoren des smarten Rings können die folgenden Gesundheitswerte erfasst werden:

- Herzfrequenz

- Ruhepuls

- Schritte und daraus errechnet die verbrauchten Kalorien

- Hauttemperatur in der Nacht

- Herzfrequenzvariabilität (HFV)

- Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2)

- Schlafdauer

- Stress

- Schlafapnoe

Das „Wellness-Gleichgewicht“ zeigt in der App in einem Rautendiagramm Auswertungen zum Schlaf, den Vitalwerten, der Aktivitäten und der Entspannung. Die App bietet für Frauen zudem eine Zyklusvorhersage, wenn man Zeitpunkt und Dauer der letzten Periode einträgt.

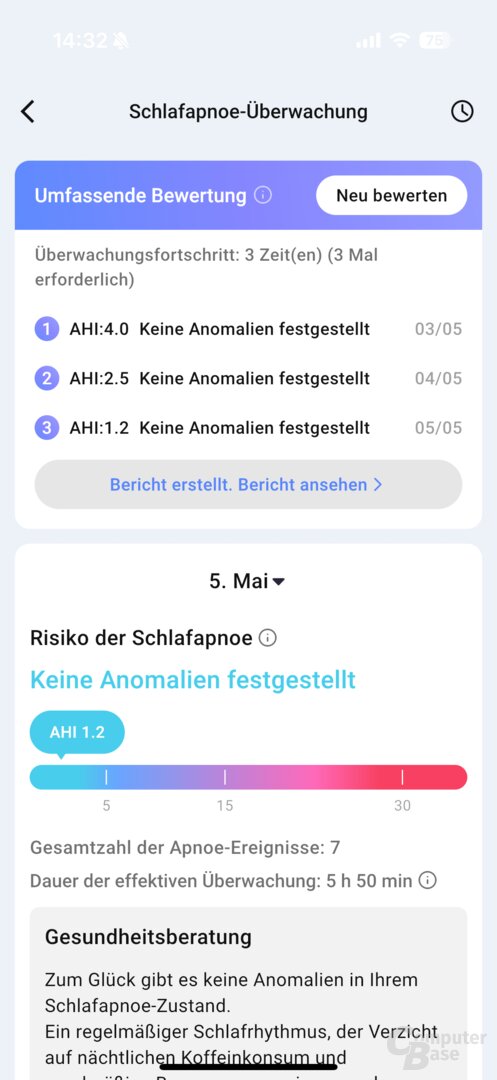

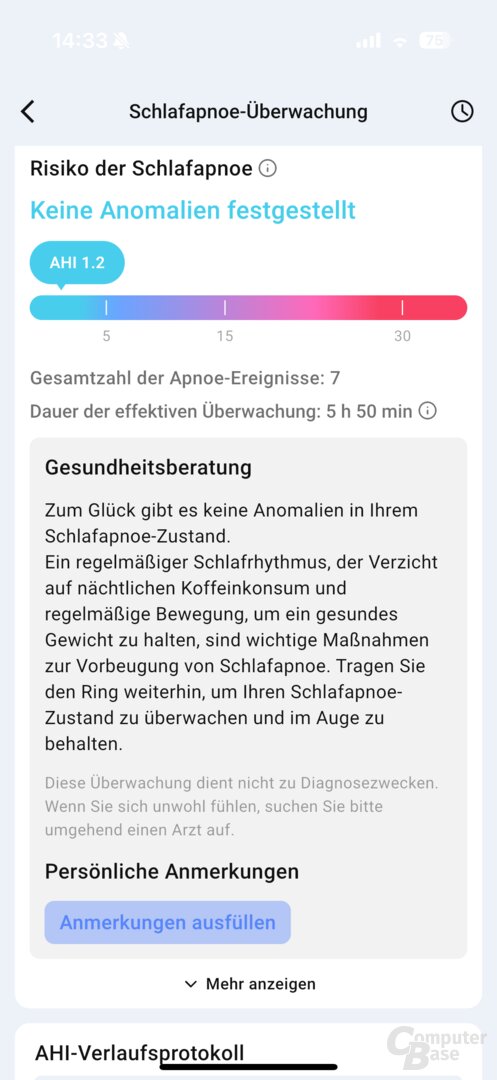

Für die Erkennung der Schlafapnoe muss diese Erfassung manuell in der App aktiviert werden, woraufhin drei Messungen in drei Nächten durchgeführt werden müssen, um einen umfassenden Bericht zu erhalten. In diesem Bereich erfolgt keine fortwährende Auswertung, da dies die Akkulaufzeit stark reduziert. Die Erfassung muss deshalb immer mal wieder vom Nutzer gestartet werden, um einen neuen Bericht zu erstellen.

So genau ist die Erfassung

Bei der Genauigkeit der Erfassung der Gesundheits- und Aktivitätswerte zeigen sich Unterschiede je nach Bereich und Situation. Schritte werden per se gut erfasst, allerdings je nach Art der Arbeit tendenziell etwas zu viele. Auch die Herzfrequenz wird in Übereinstimmung mit Smartwatches ermittelt, allerdings nur in Ruhe und bei moderater Aktivität. Beim Sport weicht die gemessene Herzfrequenz des Rings dann doch mitunter stark von der tatsächlichen Herzfrequenz ab. Mitunter erfasst der Ring dann nur 140 bpm, wenn sie tatsächlich bei 175 bpm liegt. Die Häufigkeit der Messung lässt sich nicht beeinflussen, nur die Aggregation in den Diagrammen in der App auf 5 Minuten oder 30 Minuten lässt sich einstellen.

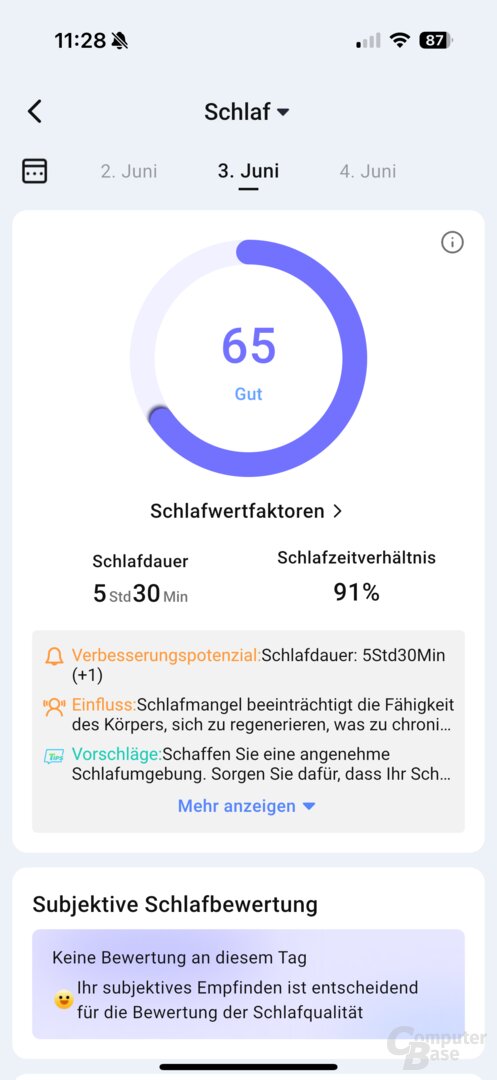

Die Schlaferkennung funktioniert gut und die Dauer wird korrekt ermittelt. Die App unterscheidet dabei zwischen tatsächlicher Schlafenszeit und „Zeit im Bett“. Auch die Schlafphasen werden gut erfasst. Die Temperaturmessung erfolgt nur im Schlaf und lässt sich nicht manuell anstoßen. Anders sieht dies bei der Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung aus, die sich in der App in den Diagrammen – und somit etwas umständlich – auch manuell anstoßen lässt. Die Messung der Blutsauerstoffsättigung erfolgt abgesehen davon nur in Ruhephasen, um möglichst genaue Werte zu liefern. Hier zeigt sich aber auch, dass es immer wieder Ausreißer gibt, bei denen plötzlich einzelne Messungen nur im Bereich von 80 Prozent Blutsauerstoffsättigung liegen – Fehlmessungen.

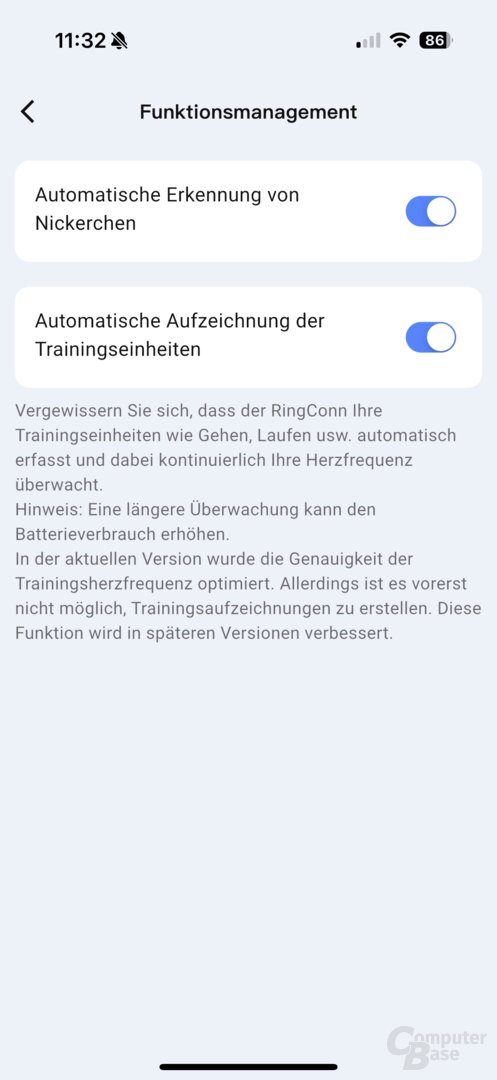

Beim Tracking von Sportarten, das inzwischen als Beta auch automatisch erkannt werden kann, ist im Vergleich zu Smartwatches stark eingeschränkt. In der App werden nur die Aktivitäten Laufen im Freien, Laufen in Innenräumen, Indoor-Cycling, Radfahren im Freien und Wandern im Freien geboten.

Fazit

Der RingConn Gen 2 Smart Ring gehört zu den besten smarten Ringen auf dem Markt. Die Akkulaufzeit ist mit rund 11 Tagen hervorragend und er erfasst viele Daten und diese auch zuverlässig und meist genau. Die Ausnahme stellt intensiver Sport mit sehr hoher Herzfrequenz dar, hier wird er zu ungenau – wie aber fast alle smarten Ringe. Auch im Bereich des Sporttrackings bietet der Ring vergleichsweise wenig, so dass er insbesondere als ununterbrochener Begleiter am Tag und in der Nacht dienen kann, wenn eine kontinuierliche, möglichst unauffällige und wenig störende Aufzeichnung der Gesundheitswerte im Fokus steht.

Tragekomfort, Design und Verarbeitung überzeugen. Beim leicht eckigen Design positiv hervorzuheben ist, dass sich der RingConn Gen 2 Smart Ring beim Tester sehr viel seltener am Finger dreht als die Konkurrenz, was dazu führt, dass die Messwerte genauer sind und zuverlässiger erfasst werden. Gleichsam wird dieses Design, das mit einer konkaven Außenseite kombiniert wird, nicht jedem gefallen. Ebenfalls nicht jedem gefallen wird im Sinne des Datenschutzes, dass die gesammelten und erfassten Daten in der Cloud in Großbritannien landen und sich dies nicht verhindern lässt. Lokale Datenschutzstandards sollen dabei eingehalten werden.

Lobenswert ist jedoch, dass alle Funktionen und jede in den letzten Monaten umgesetzte Verbesserung ohne Abonnement bereitgestellt werden. Mit dem Kaufpreis von 349 Euro* ist beim RingConn Gen 2 Smart Ring alles abgegolten.

ComputerBase hat den Smart Ring Gen 2 leihweise von RingConn zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Test fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

12 Monate Aufschub: Europa erhält Windows-10-Updates für ein Jahr ohne Auflagen

Wenn der Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025 endet, erhält man Updates nur noch über eine Teilnahme am ESU-Programm. Bis dato hieß es, dass man dafür entweder zahlen oder den PC mit der Windows-Back-up-App synchronisieren muss. Diese Auflage entfällt nun im Europäischen Wirtschaftsraum.

Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst die EU-Staaten sowie Liechtenstein, Island und Norwegen. Nutzer aus dieser Region – also auch Deutschland – erhalten damit ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates für Windows 10.

Microsoft spricht vage von „lokalen Erwartungen“

Dass Microsoft die Windows-10-Vorgaben anpasst, bestätigte der Konzern in einer Stellungnahme gegenüber Windows Central. Demnach passe man den Anmeldeprozess an, damit dieser den „lokalen Erwartungen“ entspricht. Unterstützt werden soll damit ein Wechsel zu Windows 11, ohne dass der Zugang zu kritischen Sicherheitsupdates unterbrochen wird.

In the European Economic Area, we’re making updates to the enrollment process to ensure it meets local expectations and delivers a secure, streamlined experience. Our goal is to support customers and provide them with options as they transition to Windows 11, with uninterrupted access to critical security updates.

Stellungnahme von Microsoft an Windows Central

Die Begründung ist vage. Warum Microsoft diesen Schritt genau in der EU unternimmt, wird nicht erklärt. Denkbar sind EU-Regulierungen wie der Digital Market Act (DMA), durch die Tech-Konzerne wie Microsoft striktere Vorgaben einhalten müssen. Beim Marktanteil von Windows 10 fällt Europa nicht aus der Reihe, wie die Zahlen von Analysediensten wie StatCounter zeigen.

Das Support-Ende naht

Offiziell bleibt es beim Support-Ende im Oktober, Sicherheitsupdates erhalten Nutzer danach nur noch über die Extended Security Updates (ESU). Die Laufzeit ist auf ein Jahr begrenzt. Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums müssen Privatnutzer entweder 30 US-Dollar zahlen oder das Microsoft-Konto mit der Windows-Back-up-App verknüpfen, um Zugang zu erhalten.

Apps & Mobile Entwicklung

Hört man wirklich den Unterschied? Die Wahrheit über teure Kopfhörer

Klingen Kopfhörer für 300 Euro wirklich anders als ein Modell für 50 Euro? Oder zahlen wir nur für Marketing und schöne Verpackungen? Die Frage ist alt – und doch so aktuell wie nie. Denn die Auswahl ist überwältigend: vom 20-Euro-Modell aus dem Elektromarkt bis zu High-End-Boliden für den Preis eines Wochenendtrips nach Paris. Die Wahrheit liegt – wie so oft – dazwischen.

Der Mythos vom teuren Klang

Lange galt die Formel: teurer gleich besser. Wer dreistellige Summen investiert, erhofft sich kristallklare Höhen, tiefere Bässe und die berühmte „neue Dimension“ des Hörens. Händler und Marketingabteilungen befeuern diesen Mythos seit Jahren. Doch der Klangunterschied ist oft weniger spektakulär als versprochen.

→ Die verborgene Architektur des Klangs: Warum R und L auf Kopfhörern nicht nur Deko ist

Natürlich: Bei Premium-Modellen fließen Entwicklung, Materialqualität und Design in den Preis ein. Aber schon ab rund 100 Euro erreicht man klanglich ein Niveau, das für die meisten Hörer kaum noch von Oberklasse-Modellen zu unterscheiden ist. Für das ungeschulte Ohr klingt ein 99-Euro-Kopfhörer mitunter erstaunlich ähnlich wie das Luxusmodell für 399 Euro.

Wo Marketing den Ton angibt

Blickt man in Testberichte, liest man Sätze wie „satter Bass“ oder „angenehmes Tragegefühl“. Doch oft steckt hinter solchen Formeln mehr Verkaufsprosa als messbarer Unterschied. Die eigentliche Preisspirale treibt nicht selten der Markenname. Wer sich im Alltag auf Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music verlässt, nutzt komprimierte Datenraten. Die akustischen Feinheiten, mit denen High-End-Hersteller werben, verschwinden dabei schlicht im Algorithmus. Ohne Lossless-Formate und hochwertigen Verstärker bleibt der angebliche Vorsprung unhörbar.

Kopfhörer: Günstig und erstaunlich gut

Spannend wird es im mittleren Segment. Zwischen 50 und 150 Euro finden sich Modelle, die in Klang, Verarbeitung und Alltagstauglichkeit weit über ihrem Preisschild spielen. Die 1More SonoFlow etwa kosten um die 60 Euro, liefern aber im Test eine erstaunlich ausgewogene Performance – inklusive gutem ANC.

Auch Massenmarkt-Marken wie Soundcore zeigen, dass günstig nicht gleich billig heißt: Die In-Ears P20i für 25 Euro haben bei Amazon über 70.000 positive Bewertungen gesammelt, die Over-Ears Q20i für rund 40 Euro rangieren konstant in Amazons Bestsellerlisten. Die Stiftung Warentest bestätigt: Viele preiswerte Modelle sind solide und teilweise besser als ihre teuren Geschwister.

Ein Beispiel: Die Sony WH-CH520 für knapp 30 Euro schneiden im Test besser ab als Marshalls fast zehnmal so teure Monitor III. Auch JBL und Yamaha sind mit Modellen unter 100 Euro prominent vertreten.

Luxus oder Illusion?

Natürlich gibt es sie, die audiophilen Heiligtümer jenseits der 500-Euro-Marke. Namen wie Focal, Audeze oder Sennheiser stehen für eine Welt, in der jedes Hi-Hat schimmert und jeder Raum hörbar wird. Wer auf Lossless-Formate, hochwertige DACs und Verstärker setzt, kann diesen Unterschied tatsächlich erleben. Doch für die meisten Nutzer bleibt diese Welt eine akustische Exklusivveranstaltung – faszinierend, aber nicht zwingend alltagstauglich.

→ Die Spotify-Alternative ohne Abo: Nostalgie zum Mitnehmen

Die eigentliche Frage, die man sich beim Kopfhörer-Kauf stellen sollte

Es geht weniger um den Preis als um den Kontext: Wie und wo nutze ich meine Kopfhörer?

- Unterwegs zählt vor allem ANC und Kompaktheit.

- Im Büro sind lange Akkulaufzeiten und gute Sprachqualität beim Telefonieren entscheidend.

- Zu Hause lohnt sich vielleicht der Griff zu kabelgebundenen Modellen wie den Beyerdynamic DT 770 Pro – technisch exzellent und trotzdem erschwinglich.

Der Preis allein sagt wenig. Entscheidend ist die Passung zwischen Nutzer und Produkt. Denn Klangqualität ist nicht nur Technik – sie ist immer auch Erwartung, Gewohnheit und ein Stück Psychologie.

Fazit

Nein, man muss keine 300 Euro ausgeben, um guten Klang zu bekommen. Ja, es gibt Unterschiede – aber die verlaufen subtiler, als Prospekte versprechen. Zwischen 50 und 150 Euro beginnt die Zone, in der Preis und Leistung ein echtes Gleichgewicht finden. Alles darüber ist weniger Notwendigkeit als Luxus – und manchmal einfach nur ein schöner Traum im Hochglanzkarton.

→ Zurück zum Kabel: Warum ich den Bluetooth-Kopfhörern den Rücken kehre

Apps & Mobile Entwicklung

Battlefield 6 Kampagne: Von der Sahara über Gibraltar bis nach New York

Knapp zwei Wochen vor dem Release von Battlefield 6 wurde die Singleplayer-Kampagne offiziell vorgestellt. In ihr tritt eine vor dem Zusammenbruch stehende NATO gegen die Söldnertruppe Pax Armata an, die global nach der Macht greift. Entsprechend sind auch die Schauplätze über die gesamte Welt verteilt.

Erste große Kampagne seit Battlefield Hardline

Nachdem Battlefield 2042 vollständig auf eine Singleplayer-Kampagne verzichtete und dessen Vorgänger Battlefield V und Battlefield 1 lediglich kurze, nicht miteinander zusammenhängende Episoden boten, wird für Battlefield 6 erneut eine große Kampagne mit übergreifender Story Einzug halten. Zuletzt war das innerhalb des Franchises beim 2015 erschienenen und im Polizei-Setting angelegten Battlefield Hardline der Fall. Für eine große Kampagne mit Militärhintergrund muss sogar auf das bereits 2012 erschienene Battlefield 4 zurückgeblickt werden.

In Battlefield 6 schlüpfen Spieler in die Rolle der vier Mitglieder von Dagger 13, einem Squad von Elitesoldaten der Marine Raiders. Jedes Mitglied des Squads übernimmt dabei die Aufgaben einer der vier aus dem Multiplayer bekannten Klassen Angriff, Pionier, Versorgung und Aufklärung. Der spielbare Protagonist scheint bei jeder Mission festgelegt zu sein – es kann nicht frei gewechselt werden.

Brüchige NATO kämpft weltweit gegen Söldnertruppe

Aufseiten der Story wird für ein Actionspiel dieses Kalibers übliche Kost geboten: Das private Militärunternehmen Pax Armata greift weltweit nach der Macht und muss gestoppt werden. Ihm gegenüber stellt sich ein NATO-Militärbündnis, das seinerseits zu kollabieren droht. Besonders viel Tiefgang verspricht diese Prämisse nicht, legt aber den Grundstein dafür, Dagger 13 an Schauplätze auf der ganzen Welt zu führen.

Gezeigt werden zum Beispiel eine amphibische Landung in der Meerenge von Gibraltar, eine Panzerschlacht nahe der Pyramiden von Gizeh, Häuserkampf in Brooklyn (New York) und eine Operation in den Bergen Tadschikistans. Diese Schauplätze entsprechen den Kulissen der Multiplayer-Maps des Spiels, in denen dann NATO und Pax Armata in großen Schlachten aufeinander treffen.

Das Ende einer turbulenten Entwicklung

Die Kampagne von Battlefield 6 hat eine turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich, wie Ars Technica im Juli berichtete. Ursprünglich wurde das eigens dafür aus dem Boden gestampfte Ridgeline Games mit der Singleplayer-Komponente des Spiels beauftragt, welches gleichzeitig sein Studio aufbauen und das Spiel entwickeln sollte. Durch diesen Umstand und schlechte Führungsprozesse blieb die Singleplayer-Kampagne in der Entwicklung zurück, bis das Studio Anfang 2024 schließlich geschlossen und die Aufgabe an DICE, Motive und Criterion übergeben wurde.

Diese mussten jedoch praktisch bei Null beginnen und standen angesichts des angepeilten Release-Zeitraums von Anfang an unter massivem Zeitdruck und sahen sich dadurch Crunch ausgesetzt. Verschärft wurde die Situation zusätzlich noch durch fundamentale Unterschiede in der Unternehmenskultur zwischen Entwickler DICE, die das bestmögliche Produkt abliefern wollten, und Publisher EA, dessen Fokus primär auf der Profitabilität des Spiels liegt.

Erste Previews sind online, Release folgt am 10. Oktober

In der Nacht und im Laufe des Tages sind über von EA ausgewählte Medien und YouTuber bereits erste Previews zur Kampagne online gegangen. So haben beispielsweise IGN, GameSpot oder GameStar Videos mit Gameplay-Ausschnitten veröffentlicht. Zwischenzeitlich zeigten manche YouTuber ganze Missionen, diese Videos sind jedoch aktuell wieder offline.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC via EA-App, Steam und den Epic Store. Die reguläre Edition des Spiels kostet 69,99 Euro. Darüber hinaus gibt es noch die Phantom Edition, die einige kosmetische Items und den Battle Pass beinhaltet und für 99,99 Euro erhältlich ist.

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier