Künstliche Intelligenz

Studie: Die EU wird ihr Ladeziel 2030 für E-Autos deutlich verfehlen

Die Europäische Union wird ihr selbst gestecktes Ziel für den Ausbau der Infrastruktur für E-Autos auf 3,5 Millionen Ladepunkte bis 2030 voraussichtlich krachend verfehlen. Aktuell sind in allen Mitgliedsstaaten zusammen nur rund 910.000 Stromzapfstellen zugänglich – weniger als ein Viertel der Vorgabe der EU-Kommission. Das geht aus einer Studie zur E-Mobilität von Motointegrator und DataPulse Research hervor, die die gravierenden Lücken und Defizite im europäischen Ladenetz beleuchtet.

Bei der derzeitigen Ausbaurate von etwa 150.000 neuen Ladepunkten pro Jahr wird die EU bis 2030 voraussichtlich nur etwa 1,7 Millionen erreichen. Um das 3,5-Millionen-Ziel noch zu schaffen, müssten jährlich über 500.000 neue Anschlüsse zum Stromtanken installiert werden – mehr als das Dreifache des aktuellen Tempos. Der europäische Automobilherstellerverband ACEA hält das Kommissionsziel sogar für zu niedrig und fordert 8,8 Millionen Ladepunkte bis 2030, was einen jährlichen Ausbau von rund 1,5 Millionen erfordern würde.

Das Problem ist laut der Analyse nicht nur die reine Menge, sondern auch die Verteilung der Ladepunkte und deren Ladegeschwindigkeit. Während Städte tendenziell gut versorgt sind, zeigen sich auf dem Land, an Nebenstraßen, grenzüberschreitenden Verbindungen und in einigen Regionen große weiße Flecken. Insbesondere in Nordskandinavien, Teilen Zentral-Deutschlands, dem ländlichen Frankreich und dem spanischen Landesinneren weisen viele Streckenabschnitte 40 km oder mehr ohne zugänglichen Ladepunkt auf. Diese Distanz gilt als kritische Komfortschwelle, da die meisten E-Autos bei einer Restreichweite von etwa 50 km warnen.

Mangelhafte Verteilung und Geschwindigkeit

Die Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe ist zwar die gemeinsame Basis und fordert unter anderem schnelle Standorte mit über 150 kW alle 60 km auf dem Straßenkernnetz bis 2025. Die tatsächliche Abdeckung aller zugänglichen Ladepunkte zeigt aber große regionale Unterschiede.

Um das Netz effektiv zu verbessern, raten die Forscher dazu, nicht nur „mehr Punkte“ zu bauen, sondern gezielt die 40-Kilometer-Zonen zu verkleinern. Entscheidend sei die Platzierung von Hochleistungs-Hubs mit über 150 kW auch an wichtigen Nebenverkehrsadern, um das Vertrauen der E-Auto-Fahrer zu stärken und die Reichweitenangst zu mindern.

Der Supermarkt-Effekt

Die nationalen Ziele der EU-Länder sind uneinheitlich: Deutschland strebt 1 Million Ladepunkte bis 2030 an und will den Ausbau laut dem jüngsten Autodialog im Kanzleramt beschleunigen. Frankreich peilt dagegen nur 400.000 solcher Zapfanschlüsse an. Viele andere Länder konzentrieren sich allein auf die Leistungs- und Korridorabdeckung gemäß den EU-Vorgaben, statt auf eine feste Zahl von Punkten.

Als unerwarteter Lückenfüller entwickelt sich der Einzelhandel. Die Parkplätze von Supermärkten und Handelsketten eignen sich ideal, da die Verweildauer der Kunden passt, der Zugang einfach ist und die Netzkapazität oft in der Nähe liegt. Handelsriesen wie die Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland) haben Tausende von Ladepunkten in ganz Europa errichtet. Allein Lidl betreibt mit 8855 Ladepunkten doppelt so viele wie ganze Länder. Irland etwa kommt derzeit auf 4842, Slowenien auf 3336. Private Ausbauten können Lücken laut den Autoren schneller schließen als staatliche Programme, insbesondere wenn der Zugang offen ist und kontaktloses Bezahlen möglich ist.

Um die Lücke zu schließen, sind den Verfassern zufolge auch raschere Genehmigungsverfahren, stärkere Netzanschlüsse und eine höhere Konzentration von Schnelllade-Hubs erforderlich. Zudem sollten eine garantierte Betriebszeit und eine klare Preisgestaltung gewährleistet werden, um ein fragmentiertes Angebot zu vermeiden, das Fahrer zum Jonglieren mit zu vielen Apps und Tarifen zwingt. Die besten Märkte zeigten eine gesunde Mischung aus einigen großen Anbietern wie TotalEnergies, Vattenfall und Enel sowie einem gesunden Randbereich, gestützt durch echtes Roaming und transparente Preise.

(mki)

Künstliche Intelligenz

Millionenstrafe gegen X: Musk fordert Abschaffung der EU, Account wird gesperrt

Kurz nachdem die EU-Kommission gegen X eine Strafe von 120 Millionen Euro verhängt hat, hat der Kurznachrichtendienst ihr die Möglichkeit genommen, dort Werbung zu schalten und zu analysieren. Das hat Produktchef Nikita Bier publik gemacht und behauptet, die Brüsseler Behörde habe einen Exploit in dem Werkzeug zur Schaltung von Werbung ausgenutzt, um „die Reichweite künstlich zu erhöhen“. Es habe den Anschein, als gehe man bei der EU davon aus, dass die Regeln nicht für ihren Account gelten sollten: „Euer Werbekonto wurde gekündigt.“ Die Kommission hat inzwischen aber versichert, schon seit Jahren nicht mehr für Werbung auf X zu bezahlen. Man nutze lediglich die zur Verfügung gestellten Werkzeuge, zitiert Gizmodo einen Sprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Harsche Worte aus den USA

Die Sperrung erfolgte am Wochenende, nachdem EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen am Freitag die Strafe gegen X öffentlich gemacht hat. Begründet wurde das mit Verstößen gegen den Digital Services Act (DSA) und der Täuschung mit blauen Haken, der Verschleierung von Informationen über Anzeigen und dem Ausschluss von Forschern sowie Forscherinnen. Obwohl die Strafe vergleichsweise moderat ausgefallen ist – spekuliert wurde vorab über bis zu einer Milliarde US-Dollar –, ist sie auf massive Kritik nicht nur von der Plattform selbst gefallen. Elon Musk, dem X gehört, hat darauf zuerst nur mit einem „Bullshit“ reagiert. Dabei hat er es aber nicht belassen.

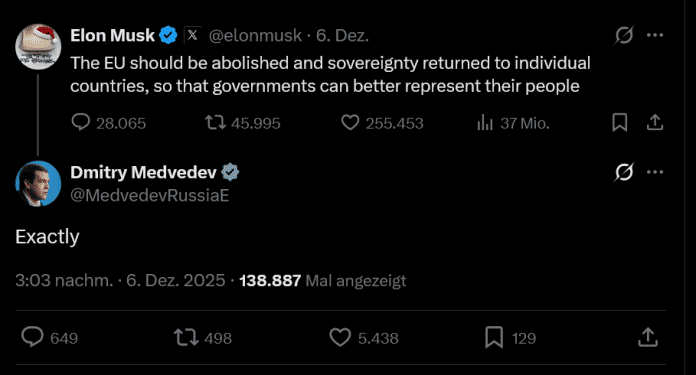

Stunden nach der Bekanntmachung aus Brüssel hat der reichste Mann der Welt dann auf seinem Kurznachrichtendienst gefordert, dass die EU abgeschafft „und Souveränität zu den einzelnen Staaten zurückübertragen“ werden soll. Zustimmung dazu gab es unmittelbar vom ehemaligen russischen Präsidenten und Putin-Vertrauten Dmitri Medwedew. Harsche Kritik kam außerdem von US-Außenminister Marco Rubio, der die Strafe als „Angriff auf die amerikanischen Menschen“ bezeichnet hat. Sein Parteikollege, Senator Ted Cruz, hat deshalb sogar Sanktionen gegen die EU gefordert, „bis diese Farce rückgängig gemacht wurde“.

Was genau zur Sperrung des Werbeaccounts der EU-Kommission auf X geführt hat, bleibt derweil unklar. Augenscheinlich geht es um ebenjenen Beitrag, in dem die EU-Kommission die Strafe dort publik gemacht hat. An den ist ein Video angehängt, das automatisch abgespielt wird, wenn man ihn öffnet. Klickt man darauf, wird die Wiedergabe aber nicht – wie erwartet – gestoppt, stattdessen wird man auf die Internetseite der EU-Kommission weitergeleitet, und zwar direkt zur Bekanntmachung der Strafe. Dabei handelt es sich wohl um den angeblichen Verstoß, laut Bier wurde die Möglichkeit, das so einzustellen, inzwischen entfernt. Gegenüber Gizmodo hat die EU-Kommission versichert, soziale Netzwerke immer „in gutem Glauben“ zu benutzen.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Montag: Tschernobyl-Schaden durch Drohne, Taiwan gegen chinesische Lifestyle-App

Im Februar beschädigte ein russischer Angriff die Hülle des Unglücksreaktors von Tschernobyl. Die Tragweite des Schadens ist enorm, wie sich jetzt zeigt. Denn die äußere Hülle hat ihre primären Sicherheitsfunktionen verloren, einschließlich der Eindämmungsfähigkeit von Radioaktivität. Immerhin haben sich die Strahlungswerte bislang nicht geändert. In Taiwan bringen Behörden die in dem Land beliebte RedNote-App aus China mit über 1700 Betrugsfällen in Verbindung. Jetzt ist das „chinesische Instagram“ dort geblockt. Denn die RedNote-Betreiber haben auf keine Anfragen Taiwans reagiert und halten sich im Gegensatz zu Meta Platforms oder TikTok nicht an taiwanische Vorschriften, etwa zum Datenschutz. Derweil hat Intels Ex-CEO Pat Gelsinger genauer erklärt, wie durch EUV-Lichtquellen außerhalb von Chipfabriken Halbleiter feinere Strukturen bekommen sollen. Gelsinger gehört zu einer Gruppe von Investoren in xLight. Das US-Startup will die Chipproduktion vereinfachen und verfeinern, indem Belichtungsmaschinen nicht mehr mit eigenen Lichtquellen ausgestattet sein müssen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schutzhülle über dem Unglücksreaktor von Tschernobyl hat ihre wesentliche Sicherheitsfunktionalität verloren. Zu diesem Schluss kam jetzt eine Delegation der Internationalen Atomenergie-Organisation, welche den Ort des Reaktorunglücks von 1986 im ukrainischen Tschernobyl inspizierte. Fertiggestellt worden war die Hülle erst 2016, um die Radioaktivität des havarierten Reaktors einzudämmen. Entstanden sind die Schäden bei einem russischen Drohnenangriff im Februar 2025, bei dem eine Drohne das Bauwerk traf und durch die äußere Schutzwand drang. Teile des Fluggeräts schlugen auch durch die innere Wand, neun Meter unterhalb. Der Vorfall verursachte einen Großbrand, welcher ebenfalls die Außenhülle der massiven Stahlkonstruktion beschädigte: Der neue Sarkophag in Tschernobyl ist nicht mehr sicher.

Taiwan hat die in dem Land sehr beliebte chinesische App RedNote für vorläufig ein Jahr gesperrt. Die Behörden werfen den Betreibern der Lifestyle-App vor, zu wenig gegen Betrugsversuche zu unternehmen, nachdem seit Anfang letzten Jahres bislang 1706 Betrugsfälle in Taiwan gezählt wurden, die auf RedNote zurückgeführt werden. Zudem haben die chinesischen RedNote-Betreiber auf keine Anfragen reagiert und auch keine der geforderten Maßnahmen zum Datenschutz der Nutzer und zur Betrugsprävention umgesetzt. Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder TikTok haben die chinesischen RedNote-Betreiber auch keine Vertretungen im Ausland und können dadurch kaum in Rechenschaft gezogen werden: Taiwan sperrt populäre chinesische Lifestyle-App RedNote nach Betrugsvorwürfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

Seit Pat Gelsinger vor einem Jahr bei Intel unfreiwillig in den Ruhestand geschickt wurde, arbeitet er bei dem Investmentunternehmen Playground Global. Eines der Anlageobjekte: Das US-Startup xLight. Der Name deutet schon an, worum es dabei geht: Externes Licht für Chipfabriken. Die grundlegende Idee ist, die Lichtquelle für Belichtungsmaschinen in der Halbleiterherstellung nicht mehr in jedes der Geräte einzubauen, wie das der Lithografie-Marktführer ASML macht. Laut Gelsinger sollen die riesigen xLight-Maschinen außerhalb der Reinraum-Gebäude von üblichen Chipfabriken stehen. Die Lichtquellen sollen rund 100 mal 50 Meter groß sein, in etwa so viel wie ein kleineres Fußballfeld: Pat Gelsinger will mit neuen Lasern Moore’s Law retten.

Das Bild war eine Sensation: Fast sechs Tage lang hatte das Hubble Space Telescope aus der Milchstraße in einen Bereich des Sternenhimmels außerhalb der Milchstraße gespäht. Von der Erde aus betrachtet, galt dieser Himmelsbereich als leer. Genauso interessant wie das Foto selbst und die wissenschaftlichen Erkenntnisse daraus ist allerdings seine Entstehungsgeschichte. Hier war weniger die Wissenschaft als vielmehr mangelndes Qualitätsmanagement in einem US-Raumfahrtunternehmen sowie die US-Finanzpolitik in Person eines späteren Friedensnobelpreisträgers involviert. Und diese Geschichte ist mindestens so spannend wie die wissenschaftlichen Entdeckungen, die später aus dem Foto folgten, erklärt Missing Link: Hubble Deep Field – ein Foto und seine Geschichte.

(Bild: ESA/Hubble)

Am Wochenende gelangten zwei interne Memos an die Öffentlichkeit, die Metas Hardware-Fahrplan betreffen. Seit letztem Jahr kursieren Gerüchte, dass Meta an einer neuen Art von Mixed-Reality-Brille arbeitet, die Prozessor und Batterie in einen kabelgebundenen Taschencomputer auslagert und so einen besonders kompakten und leichten Formfaktor ermöglicht. Ein Techmagazin berichtete 2024 über einen Prototyp, der etwa 100 Gramm wiegen soll. Laut Wall Street Journal vom vergangenen Sommer war ein entsprechendes Produkt für 2026 geplant, mit einem Zielpreis von unter 1000 US-Dollar. Doch laut jetzt durchgesickerten Memos wurde das Gerät auf die erste Hälfte des Jahres 2027 verschoben. Die zusätzliche Zeit soll dem Team mehr Luft verschaffen, um Details auszuarbeiten: Internes Memo verspricht „großes Upgrade“ mit Meta Quest 4.

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch noch wichtig:

- Die Strompreise liegen heute weit über der Einspeisevergütung für Solarstrom. Eine Studie belegt, wie schnell der Eigenverbrauch deutscher Erzeuger steigt: Immer größerer Solarstromanteil erreicht das öffentliche Netz nicht.

- Der Ausfall eines großen Webhosters seit über zwei Wochen bringt vielen Unternehmen und Privatpersonen Hektik, Stress und Verdienstausfall: Schweizer Webhoster „Webland“ seit zwei Wochen fast vollständig offline.

- Mit der Migration von Microsoft zu freier Software zahlt Schleswig-Holstein gut 15 Millionen Euro Lizenzkosten weniger. Die Umrüstung kommt deutlich günstiger nach Microsofts Adieu: Schleswig-Holstein setzt auf Open Source und spart Millionen.

- Angesichts der demografischen Entwicklung sollten wir begrüßen, wenn KI künftig Jobs ersetzt, statt sie dabei zu bremsen, findet unser Autor Bertram Sändig: KI nimmt uns die Jobs weg – wenn wir Glück haben.

- Zwar aktualisiert der iPhone-Hersteller iOS, iPadOS, macOS und Co. auch immer in älteren Versionen. Doch das deckt nicht alle Fehler ab. Warum, das erklärt unser Kommentar: Apple betreibt bei Updates Scheinsicherheit.

- Mit neuer Bildqualität, aber sonst in Originalfassung, soll Star Wars von 1977 zum Jubiläum die Kinosäle füllen. Umstrittene Anpassungen verschwinden wieder: Nach 50 Jahren kommt Star Wars wieder im Originalschnitt ins Kino.

- In der Nacht zum Freitag hat Microsoft mit der automatischen Verteilung des Windows-11-25H2-Updates auf 24H2-Maschinen begonnen: Weitere automatische Update-Verteilung auf Windows 11 25H2.

- Bei längeren Flugverspätungen lassen sich Entschädigungen auch mithilfe von Internet-Portalen durchsetzen. Betreiber müssen aber auf ihre Werbeaussagen achten: Gericht weist Fluggastportal wegen Aussagen über Ryanair in die Schranken.

- Vielen Wünschen der Community, wie dem Privatsphäre-Schalter, konnte entsprochen werden. Der Kopfhörer-Anschluss hingegen hat es nicht geschafft: Jolla startet Vorverkauf von neuem Sailfish-Phone.

- Evelyn Palla will eine „lückenlose Aufklärung“ der Probleme bei Stuttgarts neuem Hauptbahnhof einleiten – auch bei der Software: Palla kündigt Untersuchung zu Stuttgart-21-Verzögerungen an.

- Im Oberrheingraben sollen Geothermie-Anlagen Tiefenwasser fördern und daraus zugleich Lithium gewinnen. Das Geld für ein Milliardenprojekt steht bereit: Projekt Lionheart soll mit Tiefenwärme auch deutsches Lithium fördern.

(fds)

Künstliche Intelligenz

Taiwan sperrt populäre chinesische Lifestyle-App RedNote nach Betrugsvorwürfen

Taiwan hat die in dem Land sehr beliebte chinesische App RedNote für vorläufig ein Jahr gesperrt. Die Behörden werfen den Betreibern der Lifestyle-App vor, zu wenig gegen Betrugsversuche zu unternehmen, nachdem seit Anfang letzten Jahres bislang 1706 Betrugsfälle in Taiwan gezählt wurden, die auf RedNote zurückgeführt werden. Zudem haben die chinesischen RedNote-Betreiber auf keine Anfragen reagiert und auch keine der geforderten Maßnahmen zum Datenschutz der Nutzer und zur Betrugsprävention umgesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die App RedNote heißt eigentlich Xiaohongshu, was wörtlich übersetzt „kleines rotes Buch“ bedeutet. Das dürfte eine Anspielung auf die Mao-Bibel sein – ein kleines rotes Buch, das während der Kulturrevolution und auch in Deutschland der 1968er verbreitet war. Nachdem lange Zeit nicht klar war, ob TikTok in den USA gesperrt wird, haben sich Anfang 2025 viele Creatoren von TikTok verabschiedet und sind zu RedNote gewechselt. Denn auch diese App bietet kurze Videos, Bilder sowie Textbeiträge (Notes). RedNote fokussiert sich auf Lifestyle, Mode, Reisen, Essen und Schönheitstipps – einschließlich Shopping-Empfehlungen.

Das macht RedNote auch in Taiwan zu einer beliebten Online-Plattform. Xiaohongshu zählt in dem Land rund 3 Millionen Nutzer. Bei einer Gesamtbevölkerung von insgesamt 23,3 Millionen ist das ein erheblicher Anteil von fast 13 Prozent aller in Taiwan lebenden Menschen. TikTok respektive die chinesische Version Douyin ist allerdings noch beliebter. Nach einer Studie des taiwanischen Digitalministeriums hat mehr als ein Fünftel der taiwanischen Erwachsenen diese Plattform im Jahr 2024 genutzt, schreibt Taiwanpolitics.org. Regierungsbeamte dürfen TikTok und Douyin allerdings nicht auf ihren dienstlichen Smartphones installieren.

Betrugsfälle mit Schäden in Millionenhöhe

Ende letzter Woche erklärte die taiwanische Kriminalpolizei, dass RedNote im Vorjahr in 950 Betrugsfällen in Taiwan verwickelt war, wodurch taiwanische Nutzer laut Taiwan News insgesamt 132,9 Millionen Taiwan-Dollar verloren haben (umgerechnet rund 3,65 Millionen Euro). Von Januar bis November dieses Jahres haben die Behörden 756 Betrugsfälle auf RedNote gezählt, wodurch ein Schaden von 114,77 Millionen Taiwan-Dollar entstanden ist (3,15 Millionen Euro). Das würde einen ungebrochenen Trend dieser App zeigen.

Da RedNote keine ausländischen Vertretungen besitzt und der Betreiber (Xingin Information Technology Co, Ltd.) ausschließlich in China sitzt, hätten die Geschädigten keine Möglichkeiten, an Entschädigungen zu kommen. Taiwanische Behörden haben die RedNote-Betreiber im Oktober aufgefordert, die App an taiwanisches Recht anzupassen, berichtet Bloomberg. Allerdings haben sie keine Antwort erhalten. Auch auf Anfragen von Medien wie BBC hat das Unternehmen bislang nicht reagiert.

Deshalb hat das taiwanische Innenministerium das TWNIC (Taiwan Network Information Center) angewiesen, hunderte IP-Adressen zu sperren, die auf RedNote zurückzuführen sind. Nutzer würden entweder lange Wartezeiten erdulden müssen oder eine Fehlermeldung bekommen, dass der Inhalt nicht geladen werden kann. Allerdings ist Xiaohongshu auch in Taiwan derzeit immer noch erreichbar, wie ein ein Selbstversuch zeigte. Offenbar ist die Sperre weniger streng als angenommen oder es sind noch nicht alle Nutzer betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik der Opposition zurückgewiesen

Taiwans Oppositionspartei, die eher China-freundliche KMT, kritisierte die RedNote-Sperre und fragte die Regierung, warum nur Xiaohongshu betroffen ist und keine andere Plattform wie Facebook, Instagram, TikTok oder Threads. Schließlich kommt es auch dort immer wieder zu Betrugsfällen. Die taiwanische Kriminalpolizei erklärte laut Focus Taiwan am Wochenende, dass alle Plattformen gleich behandelt werden. So wurde Meta Platforms allein in diesem Jahr dreimal bestraft, etwa für nicht offen gelegte Werbung und Versäumnisse bei der Entfernung von Scam-Versuchen. Das Bußgeld hat insgesamt 18,5 Millionen Taiwan-Dollar betragen (knapp 508.000 Euro).

Lesen Sie auch

Zudem würden die anderen Social-Media-Plattformen auch den taiwanischen Gesetzen folgen und haben im Gegensatz zu Xiaohongshu einen rechtlichen Vertreter in Taiwan. Diese können sich daher um Streitigkeiten kümmern und Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung umsetzen, etwa die obligatorische Identitätsprüfung. Das macht die Plattformen vollumfänglich rechenschaftspflichtig. RedNote ist dagegen nicht greifbar. Zudem ist Xiaohongshu bei einer Sicherheitsprüfung des nationalen Sicherheitsbüros von fünf chinesischen Apps im Juli durchgefallen. RedNote würde demnach exzessiv persönliche Daten sammeln und von den Nutzern eingeräumte Erlaubnisse missbrauchen. Das wirft auch Sicherheitsfragen auf, so die taiwanischen Behörden.

(fds)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?