Powerbanks gibt es in allerlei Leistungsklassen: von 10 bis 200 Watt, von 5000 bis 27.000 mAh. Wir haben knapp 30 Modelle aus verschiedenen Preisbereichen getestet und zeigen die zehn besten.

Akkus in Handys halten, egal wie groß, nie lang genug. Eine praktische Lösung für mehr Akkulaufzeit unterwegs sind deshalb Powerbanks. Die mobilen Ladestationen, meist selbst nicht mehr als eine dicke Batterie, haben es sogar zu einer musikalischen Liebeserklärung der Band Deichkind geschafft, die im Song Powerbank „dieses Ding mehr als ihr Girlfriend“ lieben.

Im Jahr 2025 ist eine Powerbank aber nicht mehr nur der Retter eines Smartphones in der Not, sondern deutlich vielseitiger. Von günstig bis richtig stark ist alles dabei. Wir zeigen, welche Powerbanks über alle Preisbereiche hinweg die besten sind.

KURZÜBERSICHT

Preis-Leistungs-Sieger

Iniu B5

Die Iniu B5 bietet ein faires Gesamtpaket zum attraktiven Preis von aktuell 22 Euro. Mit ihrer Kapazität von 20.000 mAh (74 Wh) und einer beachtlichen Effizienz von 78,6 Prozent liefert sie genug Energie, um mehrere Geräte unterwegs aufzuladen. Die numerische Akkustandsanzeige zeigt den verbleibenden Ladestand präzise an, und die integrierte Taschenlampe erweist sich in dunklen Situationen als nützlich. Für Nutzer, die eine zuverlässige Powerbank ohne Schnickschnack zu einem günstigen Preis suchen, ist die Iniu B5 eine solide Wahl.

VORTEILE

- gute Effizienz (78,6 Prozent)

- numerische Akkustandsanzeige

- integrierte Taschenlampe

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

NACHTEILE

- extrem anfällig für Fingerabdrücke

- keine Angabe der PPS-Spezifikation

- Maximale Ausgangsleistung von nur 22,5 Watt

Kompakt mit 100 Watt

Ugreen Nexode Powerbank 12.000 mAh

Die Ugreen Nexode Powerbank mit 12.000 mAh ist eine sehr gute Wahl für alle, die eine leistungsfähige Powerbank mit 100 W zu einem attraktiven Preis suchen. Für aktuell nur 40 Euro bekommt man ein kompaktes, gut verarbeitetes Gerät mit numerischer Ladestandsanzeige und Unterstützung gängiger Schnellladestandards wie Quick Charge 3.0 und Power Delivery. Im Test überzeugt sie mit solider Leistung und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

VORTEILE

- 100 W Leistung über USB-C

- kompaktes Format

- numerisches LCD-Display

- unterstützt viele Schnellladestandards

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

NACHTEILE

- 100 W nur über einen Port

- Display etwas dunkel

Mini-Testsieger

Iniu B61

Die Iniu B61 bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nur 19 Euro bekommt man einen mobilen 10.000-mAh-Akkus, der dank 22,5 Watt Leistung und Quick Charge 4.0 sowie PD 3.0 Unterstützung Smartphones und Tablets zügig auflädt. Trotz des günstigen Preises gibt es ein robustes Gehäuse mit praktischem LED-Display und Telefonhalterung. Damit ist die B61 ideal für preisbewusste Nutzer, die eine zuverlässige Powerbank für unterwegs suchen.

VORTEILE

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

- kompaktes, griffiges Gehäuse

- praktisches LED-Display & Telefonhalterung

- 22,5 Watt Leistung mit QC 4.0+ & PD 3.0

- zuverlässige Leistung im Praxistest

NACHTEILE

- Oberfläche anfällig für Fingerabdrücke & Flecken

- lange Ladezeit der Powerbank selbst

20.000-mAh-Testsieger

Anker Powerbank 737 (Powercore 24K)

Die Anker Powerbank 737 ist eine leistungsstarke Powerbank für alle, die viel Kapazität und Leistung benötigen. Mit 24.000 mAh bzw. 88,56 Wh kann sie Smartphones, Tablets, Laptops und andere Geräte mehrfach laden. Die hohe Leistung von 140 W ermöglicht schnelles Laden sowie das Betreiben anspruchsvoller Geräte. Das informative Display und die hochwertige Verarbeitung runden das Paket ab. Inzwischen bekommt man sie für nur noch 93 Euro bei Amazon (15-Prozent-Coupon anwählen).

VORTEILE

- hohe Kapazität (24.000 mAh) & viel Leistung (140 W)

- hohe Verarbeitungsqualität

- praktisches Display mit vielen Infos

- USB-PD 3.1 Unterstützung

Welche ist die beste Powerbank?

Zur Ermittlung der nutzbaren Kapazität verwenden wir das Messgerät F-nirsi FNB58, das uns Banggood zur Verfügung gestellt hat, und hängen es zwischen Powerbank und Verbraucher. Zuvor laden wir die Powerbank vollständig, um sie danach einmal komplett zu entleeren. Die Betriebsdaten lesen wir über das integrierte LCD aus; neben der Leistung dokumentieren wir auch, wie viel der angegebenen Kapazität nutzbar ist. Weiterhin sieht man, auf welche Schnellladetechnik sich die Geräte geeinigt haben. Seinen eigenen Energiebedarf stillt das Messgerät über das angeschlossene USB-C-Kabel. Eine Dokumentation gibt es nicht.

Kapazität und Ausgangsspannung

Die wichtigste Kenngröße der Powerbank ist wahrscheinlich: „Wie groß ist sie“? Das bezieht sich auf zwei Punkte, die Kapazität sowie die eigentliche Größe der mobilen Batterie. Beides hängt zusammen. Je mehr Kapazität, desto mehr – oder größere – Zellen gibt es, womit die Powerbank „größer“ wird. Natürlich gibt es auch kompaktere Varianten, irgendwann kommt man aber an physikalische Grenzen.

Die Kapazität geben Hersteller meistens in Milliamperestunden (mAh) an, einfach, weil 10.000 mAh deutlich eindrucksvoller aussehen als 10 Amperestunden (Ah). Bei Handy-Akkus ist es ebenso, insofern ist das kein großes Problem. Wer eine besonders handliche Powerbank haben will, dem reichen auch Kapazitäten unter 5000 mAh. Die Modelle sind deutlich kompakter und leichter als Powerbanks über 10.000 mAh. Allerdings schafft man damit je nach Akkugröße des Handys maximal einen Ladevorgang oder weniger.

Bei der Kapazität ist zudem zu beachten, dass es für die Mitnahme im Flugzeug Auflagen gibt. So dürfen Powerbanks im Handgepäck eine maximale Kapazität von 100 Wattstunden haben. Überwiegend wird die Kapazität nur plakativ in Milliamperestunden (mAh) angegeben und nicht in Wattstunden (Wh). Mehr zu der Problematik erklärt der Artikel der Kollegen von heise tipps+tricks.

Neben der Kapazität ist die Ausgangsleistung (angegeben in Watt) an den einzelnen Anschlüssen wichtig. Dabei sollte man etwas aufpassen, gerade bei günstigen Produkten schaffen die Ports die Nennleistung nicht jeweils, sondern nur gemeinsam. Je geringer die Leistung, desto länger dauert das Laden. Sind die Geräte besonders stromhungrig, kann es vorkommen, dass sie gar nicht laden. Das betrifft vorwiegend Notebooks oder Tablets, die eine höhere Ladeleistung benötigen; bei Laptops sind es meist 90 oder 100 Watt. Die Leistung in Watt ergibt sich aus der Spannung (Volt; kurz: V) multipliziert mit der Stromstärke (Ampere; kurz: A).

Unser Tipp: Für Smartphones sollte man Geräte mit mindestens 18 Watt pro Port nehmen. Wer Notebooks laden möchte, sollte prüfen, wie viel Ladeleistung der Computer benötigt.

Anschlüsse: USB-C, Micro-USB oder USB-A?

Welcher USB-Anschluss am wichtigsten ist, hängt davon ab, welche Geräte man anschließen möchte. Mittlerweile nutzen die allermeisten Geräte einen USB-C-Anschluss, es gibt aber auch für USB-A-Einsatzzwecke – je nachdem, welche Kabel man hat. Gerade wenn man neben einem Android-Handy mit USB-C auch ein iPhone mit Lightning-Anschluss verwenden will.

Anler Powercore III: USB-A- und USB-C-Anschluss sind gut zu sehen. TechStage.de

Der Micro-USB-Anschluss spielt inzwischen eine untergeordnete Rolle; wenn er vorhanden ist, dient er vorwiegend nur zum Laden der Powerbank. USB-C ist hier die bessere Lösung, da der Standard mittlerweile auch von der EU vorgeschrieben ist. Er ist universell und selbst Laptops nutzen immer mehr diesen Port.

Schneller Laden mit Quick Charge oder USB-PD?

Neben den kleinen und günstigen Powerbanks gibt es inzwischen auch deutlich größere, die nicht nur viel Kapazität, sondern auch viel Leistung haben. Manche Modelle geben über 100 Watt aus und eignen sich damit auch für den Betrieb von Laptops. Denn diese benötigen häufig 90 Watt oder mehr, wie unser Lenovo Yoga Pro 7 2023. Aber auch für den Einsatz von mobilen Lötkolben benötigt man einiges an Leistung, eine Steckdose aber nicht zwingend. Hier kann ebenfalls eine Powerbank mit viel Leistung zum Einsatz kommen.

Höherwertige Powerbanks unterstützen neben den normalen Ladevorgängen oft Techniken wie Qualcomm Quick Charge und USB Power Delivery (USB-PD). Beide Techniken müssen von Powerbank und Verbraucher unterstützt werden. Wenn nicht, dann fällt die Powerbank auf den normalen Lademodus per USB zurück.

Quick Charge ist eine Technik von Qualcomm, die Akkus der Smartphones und Tablets mit passendem Chipsatz schneller wieder aufladen möchte. In kurzer Zeit gelangt möglichst viel Energie in den Smartphone-Akku. Sprich, wer sein Handy 10 bis 15 Minuten anschließt, sollte danach für ein paar Stunden Saft haben. Aktuell ist die Version Quick Charge 4.0, sie stammt von 2017. Version 5 ist angekündigt, die meisten Powerbanks verwenden aber ohnehin nur Version 3.0 von 2015. In unserem Test lud eine entsprechende Powerbank mit QC 3.0 den Akku eines Smartphones in 35 Minuten von 0 auf 80 Prozent. Quick Charge 2.0 benötigte damals 70 Minuten. Die einzelnen Versionen sind abwärtskompatibel.

USB Power Delivery (USB-PD) ist besonders spannend. Das Protokoll kann die Spannung zwischen 5 Volt und bis zu 20 Volt regeln, bei bis zu 5 Ampere kommt man so auf eine Ladeleistung von strammen 100 Watt. Damit kann man nicht nur Smartphones laden, sondern auch Notebooks. USB-PD ist außerdem stark genug, um Endgeräte zu betreiben und oft Teil von USB-C-Hubs (Bestenliste). Vorsicht ist dann aber bei der Auswahl des Ladekabels geboten. Dieses benötigt einen speziellen Chip, der Powerbank und Verbraucher miteinander kommunizieren lässt. Unser Tipp: Einfach ein Thunderbolt-3-Kabel oder besser nutzen, dort gehört USB-PD fest zur Spezifikation. Mehr dazu erklären wir im Artikel 10 Ladekabel mit USB-C bis 100 Watt im Test: Gute Kabel kosten unter 10 Euro.

Empfehlung: Wer ein Smartphone mit Quick Charge hat, sollte in jedem Fall auf die passende Funktion in der Powerbank achten. Das Feature hilft meist auch beim Laden der Powerbank, sodass der externe Akku zügig wieder voll ist. USB-PD ist dann hilfreich, wenn man neben Smartphones auch Laptops laden möchte – dank USB-C ist das ja inzwischen problemlos möglich. Natürlich sollte auch das Netzteil PD wieder aufladen können. Entsprechend flotte Ladegeräte zeigen wir in der Top 10: USB-C-Ladegeräte ab 65 Watt für Tablet & Laptop.

Wireless Charging: Nützliche Spielerei

Bei Powerbanks ist der allerdings eingeschränkt. Qi ist alles andere als effizient. Die meisten Powerbanks liefern zudem nicht mehr als 5 Watt, Funktionen wie Quick Charge gibt es kabellos, aber nicht Hersteller-übergreifend. Dafür ist das Feature mittlerweile selbst in günstigen mobilen Akkus enthalten. Das belegt unser Artikel Induktive Energieübertragung: Qi-Powerbanks ab 10 Euro im Vergleich.

Powerbanks mit Qi-Funktion. Nett als Zusatz. TechStage.de

Wir finden: Für Smartphones ist Qi in der Powerbank ein nettes Feature, wenn das Handy den Standard unterstützt. Wo möglich, sollte man aber per Kabel laden, das ist einfach effizienter und schneller.

Kompakte Powerbanks: Klein muss nicht schlecht sein

Die meisten gezeigten Powerbanks sind ziemlich groß. Das macht sie unpraktisch für Hosen- oder Handtaschen. Kleine, mobile Geräte müssen nicht schlecht sein, man macht aber häufig Abstriche bei der Kapazität, kann also weniger aufladen.

Hitzeentwicklung der Powerbanks

Hitzeentwicklung der Cellularline Freepower Slim 3000

Hitzeentwicklung der Anker Powercore Slim 5000

Hitzeentwicklung der Anker Powercore 5000

Hitzeentwicklung der Cellularline Freepower Slim 5000

Wir raten: Eine kleine Powerbank, die man dabei hat, ist im Zweifel hilfreicher als ein großer externer Akku, der daheim liegt. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Powerbank zwischen 3000 mAh und 5000 mAh liefert und idealerweise gleich mit USB-C kommt. Dann bekommt man bereits für unter 10 Euro kompakte Geräte, wie von Hama, Varta und Xlayer. Alle liegen zwischen 2000 und 5000 mAh und reichen aus, wenn das Handy unterwegs nicht die Grätsche machen soll.

Starthilfe: Auto starten per Powerbank

Winter, Kälte, leere Batterie – kein Problem, wenn man die passende Powerbank hat. Tatsächlich gibt es Modelle, die nicht nur das Handy laden, sondern auch als Starthilfe für das Auto dienen. Im Paket liegt nicht nur ein USB-Kabel, sondern auch spezielle Klammern für die Autobatterie.

Starthilfen von Popdeer TechStage.de

Der einzige Haken: Es muss genügend Saft in der Powerbank sein (was sie über eine LED-Anzeige signalisiert). Liegt die Powerbank mit Starthilfe ungenutzt im Kofferraum oder unter dem Sitz, geht der Akku mit der Zeit leider kaputt. Entsprechend sollte man das Gerät idealerweise als Powerbank nutzen und regelmäßig laden.

Unser Tipp: Ganz ehrlich, warum nicht? Die Powerbanks mit Starthilfefunktion sind zwar groß, aber sie haben genügend Kapazität, um Smartphones mehrmals komplett zu laden. Die Kosten sind erträglich.

Notstrom: Powerbanks mit USV-Funktion

USV-Powerbank Revolt ZX-3540-675 TechStage.de

Auch die kleinen Powerbank-Akkus gibt es mit Notstromfunktion, die dank geringer Verzögerung schnell von Netzbetrieb auf Inselbetrieb umstellt. Bei Powerstations kannten wir dieses Feature schon länger, doch tatsächlich gibt es auch Powerbanks. Freilich kann man damit im Gegensatz zu den großen Akkus nicht den ganzen Hausstrom kurzzeitig übernehmen oder die Stromzufuhr am PC bei Stromausfall überbrücken. Doch kleinere Geräte, wie ein Router, lassen sich so für eine gewisse Zeit weiter betreiben.

Solarzellen für Powerbanks

Die Idee ist auf den ersten Blick genial: Einfach eine Solarzelle auf die Powerbank und man hat immer Strom. In der Praxis ist man dann aber enttäuscht. Die Solarzellen sind zu klein und nicht wirklich effizient. Gerade auch Solar-Powerbanks mit im Gehäuse integrierten Solarzellen sind reichlich sinnbefreit, hier lädt man kaum etwas nach.

Geräte dieser Art zeigt der Artikel Überall Strom mit Photovoltaik: Solar-Rucksäcke, Powerbanks & mehr. Nach knapp 50 Stunden in der Sonne (also fast einer Woche, abhängig vom Wetter) waren die Geräte zu 100 und zu 75 Prozent voll, wirklich praktikabel ist das aber nicht. Mit Solarzellen kann man das Grundrauschen abfangen und die Powerbanks zumindest etwas laden, aber wirklich voll bekommt man sie nur schwer.

Solar-Panel und Powerbank in Kombination: die beste Lösung für Unterwegs.

Fazit

Jeder sollte eine Powerbank im Rucksack oder der Tasche dabeihaben. Die Akkus bei Smartphones werden zwar größer, der Stromhunger aber auch. Die nächste Akkurevolution ist gefühlt zwar „immer nur ein paar Jahre“ entfernt, bis dahin helfen Powerbanks die Lücke bis zur nächsten Steckdose zu überbrücken.

Am besten abgeschnitten hat in unserem Test die neue Anker Zolo 20k, die neben dem günstigen Preis auch richtig gut und effizient ist. Sie hat nicht die höchste Kapazität, die höchste Ausgangsleistung oder andere Superlative, war aber im Praxistest herausragend gut. Leider ist sie im Moment restlos ausverkauft, bis dahin erhält die Iniu B5 den Testsieg. Ein gutes Gesamtpaket zum fairen Preis gibt es bei der Ugreen Nexode 12.000 mAh. Zum Preis von 40 Euro liefert sie bereits starke 100 Watt.

Wichtige Features sind die Kapazität und die Leistung pro Port. Es hilft zudem, wenn der Ausgang der Powerbank das gleiche Format hat wie der Eingang am Smartphone – ein Adapter von USB-A auf USB-C bringt unnötige Verluste oder stoppt im Zweifel Features wie Quick Charge oder USB-PD.

Weitere relevante Artikel zu diesem Thema sind:

BESTENLISTE

Preis-Leistungs-Sieger

Iniu B5

Die Iniu B5 Powerbank bietet 20.000 mAh, drei Anschlüsse und eine Schnellladefunktion. Ob der ehemalige Amazon-Bestseller überzeugen kann, zeigt der Test.

VORTEILE

- gute Effizienz (78,6 Prozent)

- numerische Akkustandsanzeige

- integrierte Taschenlampe

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

NACHTEILE

- extrem anfällig für Fingerabdrücke

- keine Angabe der PPS-Spezifikation

- Maximale Ausgangsleistung von nur 22,5 Watt

Powerbank Iniu B5 im Test

Die Iniu B5 Powerbank bietet 20.000 mAh, drei Anschlüsse und eine Schnellladefunktion. Ob der ehemalige Amazon-Bestseller überzeugen kann, zeigt der Test.

Mit der B5 bietet der Hersteller Iniu eine kompakte Lösung mit 20.000 mAh (74 Wh) an, die durch ihr charakteristisches Design und die numerische Ladestandsanzeige auffällt. Die Powerbank verfügt über drei Anschlüsse – zwei USB-A und einen USB-C-Port – und unterstützt moderne Schnellladestandards wie Qualcomm Quick Charge 4+, USB-PD 3.0 und PPS.

Als bisheriger Amazon-Bestseller in der Kategorie „Externe Akkus“ hat die Iniu B5 augenscheinlich bereits viel Interesse geweckt. Doch wie schlägt sich die schwarze Powerbank im Praxistest? Kann sie mit ihrer maximalen Ausgangsleistung von 22,5 Watt im Alltag punkten? Und wie effizient ist die Energieumwandlung tatsächlich? Wir haben die Iniu B5 auf Herz und Nieren geprüft. Ob der ehemalige Amazon-Bestseller für aktuell 22 Euro überzeugen kann, zeigt unser Test.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Iniu B5 (auch als BI-B5 bezeichnet) präsentiert sich im typischen Iniu-Design mit schwarzem Kunststoffgehäuse und einer Soft-Touch-Beschichtung, die an eine Gummierung erinnert. Diese sorgt einerseits für eine angenehme Griffigkeit und schützt das Gehäuse vor Kratzern, ist andererseits aber extrem anfällig für Fingerabdrücke und Fettflecken – deutlich mehr als vergleichbare Modelle anderer Hersteller.

Mit Abmessungen von 134 × 71 × 25 mm und einem Gewicht von 365 Gramm ist die Powerbank nicht die kompakteste ihrer Klasse, liegt aber dennoch gut in der Hand und passt in die meisten Taschen. Im direkten Vergleich ist etwa der Testsieger Anker Zolo 20k mit 119,9 × 73,4 × 31,4 mm bei gleicher Kapazität und höherer Leistung dennoch kompakter. Auch ist die B5 etwas schwerer als ähnlich ausgestattete Konkurrenten.

Löblich ist die numerische LED-Segmentanzeige, die den Akkustand in Prozent anzeigt – ein deutlicher Vorteil gegenüber den üblichen LED-Punkten, die nur eine grobe Einschätzung erlauben. Allerdings handelt es sich nicht um ein modernes LCD, das zusätzliche Informationen wie die aktuelle Übertragungsleistung anzeigen könnte. Im Preisfeld unter 40 Euro ist das aber ohnehin nicht erwartbar.

Iniu B5 – Bilderstrecke

Powerbank Iniu B5 im Test

Als praktisches Extra verfügt die Powerbank über eine integrierte Taschenlampe, die in dunklen Umgebungen hilfreich sein kann. Diese wird durch einen Doppelklick auf die integrierte Taste an der Seite eingeschaltet.

Anschlüsse & Ladestandards

Die Iniu B5 ist mit drei Ladeanschlüssen ausgestattet: zwei USB-A-Ports und einem USB-C-Port, der sowohl als Ein- als auch als Ausgang fungiert. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 22,5 Watt, was für Smartphones und kleinere Geräte ausreicht, für leistungshungrige Laptops jedoch zu wenig ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Spezifikationen der Anschlüsse zusammengefasst:

| Anschluss |

Funktion |

Spannung (V) |

Stromstärke (A) |

Leistung (W) |

| USB-C |

Eingang |

5 |

3 |

15 |

|

|

9 |

2,22 |

20 |

| USB-C |

Ausgang |

5 |

3 |

15 |

|

|

9 |

2,22 |

20 |

|

|

12 |

1,5 |

18 |

| USB-A |

Ausgang |

4,5 |

5 |

22,5 |

|

|

5 |

4,5 |

22,5 |

|

|

9 |

2 |

18 |

|

|

12 |

1,5 |

18 |

Bei der Unterstützung von Schnellladestandards zeigt sich die Iniu B5 modern: Sie ist kompatibel mit Qualcomm Quick Charge 4+, USB Power Delivery 3.0 (USB-PD), Samsung AFC (Adaptive Fast Charging) und unterstützt auch PPS (Programmable Power Supply), was besonders für neuere Samsung-Geräte relevant ist. Den unterstützten PPS-Bereich gibt der Hersteller selbst leider nicht konkret an, was wir daher an dieser Stelle monieren müssen. Mit unserem PD-Listener können wir die Spezifikation aber selbst auslesen, sie liegt bei 5 bis 5,9 V und 3 A oder 5 bis 11 V bei 2 A.

Ein wichtiger Hinweis: Da die maximale Gesamtausgangsleistung bei 22,5 Watt liegt, werden bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Anschlüsse die Ladegeschwindigkeiten entsprechend gedrosselt, um diese Grenze nicht zu überschreiten. In der Praxis bedeutet das, dass ein einzelnes Gerät mit voller Leistung geladen werden kann, während bei zwei oder drei angeschlossenen Geräten die Ladeleistung pro Port sinkt.

Praxistest

Im Praxistest mit unserem Messgerät und einem Lastsimulator konnte die Iniu B5 mit einer beachtlichen Effizienz überzeugen. Von den nominellen 74 Wh Kapazität konnten wir effektiv 58,16 Wh nutzen, was einer Effizienz von 78,6 Prozent entspricht. Das ist ein überdurchschnittlicher Wert, auch wenn der Testsieger Anker Zolo 20k mit fast 90 Prozent Effizienz und 66,32 Wh nutzbarer Kapazität noch deutlich besser abschneidet.

Die Wärmeentwicklung der Iniu B5 ist während des Ladens unauffällig – die Powerbank wird lediglich handwarm, was auf eine gute thermische Gestaltung hindeutet. Mit ihrer Gesamtleistung von 22,5 Watt bewegt sich die Iniu B5 im unteren Mittelfeld moderner Powerbanks. Im Test fiel auf, dass die Powerbank bei höherer Belastung mehrfach die Leistung drosselte. Nachdem wir zunächst die höchste Stufe (12 V bei 1,5 A) auswählten, schaltete die Powerbank die Entladung auf der höchsten Stufe bei etwa 45 Prozent Akkustand herunter und lies danach nur noch eine Leistung von 16 statt 18 Watt zu. Diese Schutzschaltung soll vermutlich die Lebensdauer des Akkus verlängern, kann aber in bestimmten Situationen frustrierend sein, wenn plötzlich weniger Ladeleistung zur Verfügung steht.

Preis

Mit einem aktuellen Preis von 22 Euro bietet die Iniu B5 ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, der Tiefstpreis war mit 19 Euro aber niedriger. Die lange Zeit als Amazon-Bestseller geführte Powerbank positioniert sich damit im preislichen Mittelfeld und bietet für den Alltagsgebrauch ein solides Gesamtpaket.

Da Online-Preise häufig schwanken, insbesondere beim Thema Powerbanks, lohnt sich auch ein Blick auf unseren Bestpreis-Link, der immer zum aktuell günstigsten Angebot weiterleitet – so findet man auch später immer den aktuell besten Preis.

Fazit

Die Iniu B5 Powerbank ist ein solider Begleiter für den Alltag, der mit seiner Kapazität von 20.000 mAh, drei Ladeanschlüssen und Unterstützung moderner Schnellladestandards überzeugt. Die numerische Akkustandsanzeige und die integrierte Taschenlampe sind praktische Features, die im täglichen Gebrauch Mehrwert bieten.

Mit einer Effizienz von 78,6 Prozent liegt die Iniu B5 im oberen Mittelfeld, auch wenn Spitzenmodelle hier noch mehr bieten. Die maximale Ausgangsleistung von 22,5 Watt reicht für Smartphones und kleinere Geräte völlig aus, stößt bei leistungshungrigen Geräten jedoch an ihre Grenzen.

Die Verarbeitung ist grundsätzlich gut, wobei die extreme Anfälligkeit für Fingerabdrücke ein klarer Minuspunkt ist. Auch die beobachteten Leistungsdrosselungen bei höherer Belastung schmälern den positiven Gesamteindruck etwas.

Zum Preis von aktuell 22 Euro bietet die Iniu B5 dennoch ein faires Gesamtpaket und eignet sich besonders für preisbewusste Nutzer, die eine zuverlässige Powerbank für den täglichen Gebrauch suchen. Wer maximale Effizienz oder höhere Ladeleistungen benötigt, sollte allerdings zu teureren Modellen greifen.

Kompakt mit 100 Watt

Ugreen Nexode Powerbank 12.000 mAh

Die neue Ugreen Nexode Powerbank mit 12.000 mAh Kapazität und 100 W Leistung verspricht viel Energie im kompakten Format zum fairen Preis. Wir haben den mobilen Kraftprotz getestet.

VORTEILE

- 100 W Leistung über USB-C

- kompaktes Format

- numerisches LCD-Display

- unterstützt viele Schnellladestandards

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

NACHTEILE

- 100 W nur über einen Port

- Display etwas dunkel

Ugreen Nexode Powerbank 12.000 mAh im Test

Die neue Ugreen Nexode Powerbank mit 12.000 mAh Kapazität und 100 W Leistung verspricht viel Energie im kompakten Format zum fairen Preis. Wir haben den mobilen Kraftprotz getestet.

Ugreen hat mit der Nexode 12.000 mAh eine leistungsstarke und dennoch kompakte Powerbank auf dem Markt. Mit 100 W Gesamtleistung, numerischem LCD-Display und modernem Design tritt sie gegen Platzhirsche wie Anker an. Ob sie eine empfehlenswerte Alternative ist, zeigt unser Test.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Ugreen Nexode 12.000 mAh ist mit Abmessungen von 115 x 46 x 45,5 mm und einem Gewicht von 309 g erfreulich kompakt und handlich für ihre Kapazitätsklasse. Das graue Kunststoffgehäuse erinnert optisch stark an Powerbanks von Anker (Anker Prime) und macht einen hochwertigen und stabilen Eindruck.

Auf der Vorderseite befindet sich ein gut ablesbares LCD-Display, das den aktuellen Ladestand in Prozent anzeigt. Auf der Seite sitzt der obligatorische Power-Button.

Beim Anschlussangebot gibt es einen USB-C-Port mit bis zu 100 W Leistung, der sich Input und Output teilt, sowie einen USB-A-Ausgang mit maximal 22,5 W. Der USB-C-Eingang verträgt bis zu 65 W zum schnellen Aufladen der Powerbank selbst.

Anschlüsse & Ladestandards

Über den USB-C-Port liefert die Nexode Powerbank bis zu 100 W Leistung und unterstützt dabei den Power Delivery 3.0 Standard. Das reicht locker aus, um auch leistungshungrige Laptops oder Tablets zügig zu laden.

Der zusätzliche USB-A-Ausgang ist mit 22,5 W spezifiziert und beherrscht Quick Charge 3.0 sowie Samsungs AFC-Standard. Damit lassen sich auch ältere Smartphones und Gadgets ohne USB-C schnell aufladen.

Praktisch: Der USB-C-Anschluss fungiert gleichzeitig als Eingang. Hier verträgt die Powerbank selbst bis zu 65 W, was die Ladezeiten deutlich verkürzt. Über USB-C kommuniziert sie zudem per PPS (Programmable Power Supply) und kann so die Ladespannung flexibel anpassen.

Praxistest

Im Praxistest macht die Ugreen Nexode 12.000 mAh (44 Wh) eine gute Figur. Mit rund 30 Wh an tatsächlich nutzbarer Kapazität erreicht sie ein solides Ergebnis und kann ein Smartphone mehrfach oder ein Notebook einmal voll aufladen. Die Ladegeschwindigkeit ist mit 100 W sehr hoch, sodass auch größere Geräte zügig Energie nachtanken.

Positiv: Im Gegensatz zu manch anderer Powerbank bleibt die Nexode auch unter Last angenehm kühl. Das integrierte LCD-Display informiert zuverlässig über den Ladezustand und schaltet sich nach kurzer Zeit automatisch ab, um Strom zu sparen.

Preis

Mit einem Preis von derzeit 40 Euro bei Amazon ist die Ugreen Nexode 12.000 mAh ein echtes Schnäppchen. Ähnlich leistungsfähige Powerbanks von Marken wie Anker kosten oft deutlich mehr. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Dafür gibt es von uns den wohlverdienten Titel als Preis-Leistungs-Sieger.

Fazit

Die Ugreen Nexode 12.000 mAh ist eine rundum gelungene Powerbank, die mit kompakten Maßen, hoher Leistung und einem sehr attraktiven Preis überzeugt. 100 W über USB-C sind ein Statement, die Verarbeitung ist tadellos und auch die Ausstattung mit LCD-Display und Schnellladestandards lässt keine Wünsche offen.

Einziger kleiner Kritikpunkt ist, dass die Leistung von 100 W nur über den einen USB-C-Port bereitsteht. Dafür stimmt aber der Preis von aktuell 50 Euro. Wer ein leistungsstarkes und trotzdem kompaktes Ladegerät für unterwegs sucht und preisbewusst ist, der macht mit der Ugreen Nexode 12.000 mAh alles richtig.

Mini-Testsieger

Iniu B61

Klein, aber oho: Die Iniu B61 Powerbank bietet 10.000 mAh Kapazität und 22,5 Watt Leistung in einem kompakten Gehäuse – und das zum Preis von 19 Euro. Wir haben den mobilen Energiespender auf Herz und Nieren geprüft.

VORTEILE

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

- kompaktes, griffiges Gehäuse

- praktisches LED-Display & Telefonhalterung

- 22,5 Watt Leistung mit QC 4.0+ & PD 3.0

- zuverlässige Leistung im Praxistest

NACHTEILE

- Oberfläche anfällig für Fingerabdrücke & Flecken

- lange Ladezeit der Powerbank selbst

Powerbank Iniu B61 im Test

Klein, aber oho: Die Iniu B61 Powerbank bietet 10.000 mAh Kapazität und 22,5 Watt Leistung in einem kompakten Gehäuse – und das zum Preis von 19 Euro. Wir haben den mobilen Energiespender auf Herz und Nieren geprüft.

Die Iniu B61 sticht aus der Masse hervor: nicht wegen Rekordwerten bei Kapazität oder Ladeleistung, sondern dank eines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses. Gerade mal knapp 20 Euro ruft der Hersteller für den mobilen Akku mit 10.000 mAh und 22,5 Watt Leistung auf. Dafür gibt es ein kompaktes, griffiges Gehäuse mit praktischem LED-Display und Telefonhalterung.

Auch bei den unterstützten Ladestandards muss sich die B61 nicht verstecken: Quick Charge 4.0 und Power Delivery 3.0 sind mit an Bord. Wir haben die Budget-Powerbank ausgiebig getestet und verraten, ob sich der Kauf lohnt.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Iniu B61 kommt in einem kompakten schwarzen Kunststoffgehäuse, das mit einer griffigen Soft-Touch-Beschichtung überzogen ist. Mit Abmessungen von 105,4 x 66 x 23,9 mm ist sie eher kurz und dick, passt dafür aber gut in Hosentaschen oder kleine Taschen. Leider zieht die Oberfläche schnell Fingerabdrücke und Fettflecken an.

Ein Highlight ist das integrierte LED-Display in der oberen Gehäusehälfte, das den aktuellen Akkustand in Prozent anzeigt. So weiß man immer genau, wie viel Saft noch übrig ist. Zum Laden stehen zwei USB-A Ports und ein USB-C Port zur Verfügung. Letzterer dient auch zum Aufladen der Powerbank selbst. Die Verarbeitung geht für den Preis absolut in Ordnung, auch wenn man hier und da kleine Spaltmaße entdeckt.

Anschlüsse & Ladestandards

An Bord der Iniu B61 sind zwei USB-A Ports mit insgesamt 22,5 Watt Leistung. Sie unterstützen den Quick Charge 4.0+ Standard für schnelles Laden kompatibler Smartphones. Der USB-C Port liefert bis zu 20 Watt nach dem Power Delivery 3.0 Standard. Er teilt sich die Leistung mit den USB-A Ports und dient auch zum Aufladen der Powerbank.

Mit den unterstützten Standards ist die B61 für die meisten aktuellen Smartphones und Tablets gerüstet. Quick Charge 4.0+ und PD 3.0 ermöglichen hohe Ladegeschwindigkeiten und intelligente Spannungs- und Stromstärkenanpassung. Ältere Geräte profitieren immerhin von den 22,5 Watt Gesamtleistung.

Praxistest

Im Praxistest machte die Iniu B61 eine gute Figur. Nach etwa 1:43 Stunden lieferte sie rund 30 Wh der angegebenen 37 Wh – ein ordentlicher Wert für eine 10.000 mAh Powerbank dieser Preisklasse. Positiv überrascht hat uns die ausziehbare Telefonhalterung auf der Rückseite. Sie hält Smartphones beim Laden erstaunlich stabil und ist deutlich mehr als nur eine Spielerei.

Die Ladegeschwindigkeit geht dank der 22,5 Watt und QC 4.0+ sowie PD 3.0 voll in Ordnung. Das LED-Display zeigte dabei stets zuverlässig den Akkustand an. Einziger Kritikpunkt ist die lange Ladezeit der Powerbank selbst. Über den USB-C-Port dauert eine Vollladung gut 6 Stunden.

Preis

Aktuell kostet die Iniu B61 etwa 19 Euro, was ihr Bestpreis ist.

Klar, es gibt Powerbanks mit mehr Kapazität, Leistung und Ports. Doch die kosten dann meist auch deutlich mehr. Wer eine günstige, kompakte und zuverlässige Powerbank für unterwegs sucht, der ist mit der Iniu B61 bestens bedient.

Fazit

Die Iniu B61 ist der Preis-Leistungs-Sieger unter den kompakten 10.000 mAh Powerbanks. Für günstige 20 Euro liefert sie solide Technik, ordentliche Ladegeschwindigkeiten dank 22,5 Watt, QC 4.0 und PD 3.0 sowie durchdachte Details wie das LED-Display und die Telefonhalterung. Auch wenn die Soft-Touch-Oberfläche schnell Flecken anzieht und die Powerbank selbst recht lange zum Laden braucht, geht die Gesamtleistung für den Kurs voll in Ordnung.

Wer viel Leistung für wenig Geld will und auf Rekordkapazitäten oder massig Ports verzichten kann, der macht mit der Iniu B61 alles richtig. Eine klare Kaufempfehlung für preisbewusste Nutzer.

Anker Powerbank A1383011

Die Anker A1383011 überzeugt mit 20.000 mAh, 87 Watt Gesamtleistung und einem integrierten USB-C-Kabel. Ob sich die günstige Powerbank lohnt, zeigt unser Test.

VORTEILE

- hohe Gesamtleistung von 87 Watt

- 65 Watt pro Port (USB-C)

- sehr gute Effizienz

- integriertes USB-C-Kabel

NACHTEILE

- relativ schwer (440 Gramm)

- Gehäuse anfällig für Kratzer

- keine PPS-Unterstützung erwähnt

Anker Powerbank A1383011 im Test

Die Anker A1383011 überzeugt mit 20.000 mAh, 87 Watt Gesamtleistung und einem integrierten USB-C-Kabel. Ob sich die günstige Powerbank lohnt, zeigt unser Test.

Die Anker Powerbank A1383011 ist ein typisches Beispiel für die nüchterne Namensgebung mancher Hersteller – statt eines einprägsamen Marketingnamens gibt es lediglich die Modellnummer und den Zusatz „20k, 87W“. Diese technische Bezeichnung fasst jedoch die Kernmerkmale gut zusammen: 20.000 mAh Kapazität und bis zu 87 Watt Gesamtleistung.

Anker gehört seit Jahren zu den etablierten Marken im Bereich mobiler Stromversorgung und verspricht mit diesem Modell eine Kombination aus hoher Kapazität und schneller Ladeleistung. Mit 72 Wattstunden (Wh) soll die Powerbank genug Energie für mehrere Ladungen von Smartphones oder auch für Notebooks bieten. Besonders hervorzuheben ist das integrierte USB-C-Kabel, das die Nutzung unterwegs vereinfachen soll.

Mit einem Preis von rund 37 Euro positioniert sich die A1383011 im mittleren Preissegment – nicht gerade günstig, aber auch kein Premium-Produkt. Wir haben getestet, ob die Powerbank ihr Geld wert ist und wie sie sich im Alltag schlägt.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Anker Powerbank A1383011 kommt in einem schlichten schwarzen Kunststoffgehäuse daher. Mit Abmessungen von 157,5 × 73,5 × 26 mm und einem Gewicht von 440 Gramm ist sie zwar kein Leichtgewicht, aber für die gebotene Kapazität und Leistung kompakt – es gibt definitiv größere 20.000-mAh-Modelle auf dem Markt.

Die Verarbeitung ist solide, wenngleich die glatte schwarze Oberfläche anfällig für Kratzer sein dürfte. Das Gehäuse macht einen stabilen Eindruck, wirkt aber nicht besonders hochwertig oder besonders robust gegen Alltagsabnutzung.

Ein echtes Highlight ist das integrierte USB-C-Kabel, das clever in einer ausgehöhlten Seitenkante der Powerbank verstaut wird. So hat man immer ein Ladekabel dabei, ohne zusätzliches Zubehör mitführen zu müssen. Die Kabellänge ist naturgemäß begrenzt, reicht aber für die meisten Anwendungsfälle aus.

Die Powerbank verfügt über eine LED-Segmentanzeige, die den Akkustand in Prozent anzeigt. Diese wird über einen edel geriffelt gestalteten Druckknopf aktiviert. Für den Preis von 37 Euro bieten manche Konkurrenten bereits LCD mit farbiger Anzeige und mehr Informationen, aber die schlichte Prozentanzeige erfüllt ihren Zweck vollkommen.

Anker Powerbank A1383011 – Bilderstrecke

Anker Powerbank A1383011 – Bilderstrecke

Anker Powerbank A1383011 – Bilderstrecke

Anker Powerbank A1383011 – Bilderstrecke

Anker Powerbank A1383011 – Bilderstrecke

Anker Powerbank A1383011 – Bilderstrecke

Anker Powerbank A1383011 – Bilderstrecke

Anschlüsse & Ladestandards

Die Anker Powerbank A1383011 bietet insgesamt drei Anschlussmöglichkeiten für Geräte: einen USB-A-Port, einen USB-C-Port (als Buchse) und das bereits erwähnte integrierte USB-C-Kabel (als Stecker). Die maximale Gesamtleistung beträgt 87 Watt, was für eine Powerbank dieser Preisklasse beachtlich ist. Zur Kapazität: Die angegebenen 20.000 mAh entsprechen etwa 72 Wattstunden.

Der USB-C-Port und das integrierte USB-C-Kabel unterstützen jeweils bis zu 65 Watt Ladeleistung, was für die meisten Notebooks ausreichend ist – allerdings nicht für leistungshungrige Laptops oder größere Modelle, die oft 100 Watt oder mehr benötigen. Die 65 Watt reichen jedoch für viele Ultrabooks und natürlich für alle Smartphones und Tablets.

Im Folgenden haben wir alle Spezifikationen und Ladespannungen der Ports übersichtlich in einer Tabelle zusammengestellt:

| Anschluss |

Spannung (V) |

Stromstärke (A) |

Leistung (W) (errechnet) |

| USB-C Cable/Port (Input) |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

3 |

27 |

|

12 |

1.5 |

18 |

|

15 |

3 |

45 |

|

20 |

3.25 |

65 |

| USB-C Cable/Port (Output) |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

3 |

27 |

|

10 |

2.25 |

22.5 |

|

12 |

3 |

36 |

|

15 |

3 |

45 |

|

20 |

3.25 |

65 |

| USB-A Output |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

2 |

18 |

|

10 |

2.25 |

22.5 |

|

12 |

1.5 |

18 |

| Gesamtleistung |

|

|

87 |

Die Powerbank unterstützt den Standard USB-Power-Delivery (USB-PD). Die maximale Gesamtleistung von 87 Watt bedeutet, dass die Powerbank auch bei Nutzung aller Ports gleichzeitig eine beachtliche Leistung liefern kann. In der Praxis reicht dies aus, um etwa gleichzeitig ein Notebook und ein Smartphone zu laden, ohne dass die Ladeleistung drastisch einbricht.

Praxistest

Im Praxistest zeigt die Anker Powerbank A1383011 eine überzeugende Leistung. Die versprochenen 65 Watt pro Port konnten wir an unserem Lastmesser dauerhaft abrufen, was die Powerbank zu einer verlässlichen Stromquelle für unterwegs macht. Selbst bei längerer Belastung unter Volllast schaltet sich die Powerbank nicht ab, obwohl sie zwischenzeitlich auf über 40 Grad erwärmt – ein Zeichen für ein gutes Temperaturmanagement.

Besonders beeindruckend ist die Effizienz: Von den nominellen 72 Wattstunden (Wh) konnten wir im Test 62,08 Wh tatsächlich nutzen, was einer Effizienz von 86,22 Prozent entspricht. Das ist ein hervorragender Wert, der die Powerbank zu einer der effizientesten im Vergleich macht. Viele Konkurrenzprodukte liegen hier deutlich unter 80 Prozent.

Preis

Mit einem Preis von rund 37 Euro bewegt sich die Anker Powerbank A1383011 im mittleren Preissegment. Für eine 20.000-mAh-Powerbank mit 65 Watt Ladeleistung pro Port und der hohen Effizienz ist das ein richtig guter Deal. Zwar gibt es günstigere Alternativen auf dem Markt, diese bieten aber weniger Leistung oder eine geringere Effizienz.

Da Powerbank-Preise häufig volatil sind, kann man alternativ über unseren Bestpreis-Link direkt zum jeweils aktuell günstigsten Angebot gelangen.

Fazit

Die Anker Powerbank A1383011 überzeugt im Test mit hoher Leistung, brillanter Effizienz und durchdachten Details wie dem integrierten USB-C-Kabel. Sie liefert zuverlässig bis zu 65 Watt pro Port und kann mit ihrer Gesamtleistung von 87 Watt auch mehrere Geräte gleichzeitig versorgen.

Die Verarbeitung ist solide, wenn auch nicht herausragend, und die LED-Segmentanzeige erfüllt ihren Zweck. Mit 440 Gramm ist sie zwar nicht die leichteste Powerbank, aber für die gebotene Kapazität von 20.000 mAh kompakt.

Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Effizienz von 86,22 Prozent, die die Powerbank zu einer der besten in dieser Kategorie macht. Man bekommt also tatsächlich den Großteil der angegebenen Kapazität und muss nicht mit großen Verlusten rechnen. Der Preis von 37 Euro ist für das Gesamtpaket mehr als fair, weshalb es für die gute Preis-Leistung viereinhalb Sterne im Test gibt.

Anker Prime 20.000 mAh

Die Anker Prime 20.000 mAh Powerbank überzeugt mit hoher Leistung, einem großen Farbdisplay und starkem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 200 W Gesamtleistung lädt sie Smartphones und Laptops im Eiltempo. Unser Test zeigt, ob die Powerbank hält, was sie verspricht.

VORTEILE

- hohe Kapazität von 20.000 mAh

- enorme Leistung mit 200 W

- großes Farbdisplay

- relativ kompaktes Format

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

NACHTEILE

- magnetische Ladestation kostet extra

- anfällige Kunststoff-Vorderseite

Anker Prime Powerbank 20.000 mAh im Test

Die Anker Prime 20.000 mAh Powerbank überzeugt mit hoher Leistung, einem großen Farbdisplay und starkem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 200 W Gesamtleistung lädt sie Smartphones und Laptops im Eiltempo. Unser Test zeigt, ob die Powerbank hält, was sie verspricht.

Anker gehört zu den Platzhirschen auf dem Markt für Powerbanks und Ladegeräte. Mit der Prime-Serie schickt der Hersteller jetzt eine neue Generation ins Rennen, die mit Highend-Features aufwartet. Die Anker Prime 20.000 mAh ist das Einstiegsmodell der Reihe. An Bord sind ein großes Farbdisplay, zwei USB-C-Ports mit Power Delivery und ein USB-A-Anschluss mit Quick Charge. Die Gesamtleistung beträgt beachtliche 200 W. Damit soll die Powerbank Smartphones, Tablets und sogar Laptops in Rekordzeit aufladen. Ob die Anker Prime 20.000 mAh im Alltag überzeugt und ob sich der Kauf lohnt, zeigt unser Test.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Anker Prime 20.000 mAh steckt in einem stabilen und hochwertigen Kunststoffgehäuse. Mit Abmessungen von 127 x 55 x 50 mm ist sie für ihre Kapazität und Leistungsfähigkeit recht kompakt und passt problemlos in Rucksack oder Handtasche. Das Gewicht beträgt moderate 480 Gramm. Die Verarbeitung ist tadellos, Spaltmaße gibt es keine.

An der Vorderseite prangt das große Farbdisplay, das Ladestand, -leistung und -dauer anzeigt. Praktisch ist der seitliche Taster, mit dem man die Anzeige aktiviert. Die ganze Fläche ist mit einer glänzenden Kunststoffschicht bedeckt. Im Test stellt sie sich als sehr anfällig für Kratzer heraus, selbst wenn man sie nur im Rucksack transportiert.

Anschlüsse & Ladestandards

Die Anker Prime 20.000 mAh bietet insgesamt drei Anschlüsse zum Laden von Geräten. Zwei davon sind USB-C-Ports, die jeweils eine Leistung von bis zu 100 W liefern. Zusammen können sie sogar bis zu 200 W bereitstellen, was besonders schnelles Laden ermöglicht. Der dritte Anschluss ist ein USB-A-Port, der mit bis zu 65 W lädt. Damit unterstützt die Powerbank die wichtigsten schnellen Ladestandards wie USB Power Delivery (PD) 3.0 inklusive PPS (Programmable Power Supply) an den USB-C-Ports und Quick Charge 3.0 am USB-A-Anschluss.

Zum Aufladen der Powerbank selbst dienen ebenfalls die beiden USB-C-Ports, die jeweils mit bis zu 100 W arbeiten. So lässt sich der große 20.000 mAh Akku in weniger als 2 Stunden wieder vollständig aufladen. Zusätzlich befinden sich an der Unterseite der Powerbank spezielle Pins, an denen sich eine magnetische Ladestation andocken lässt. Diese ist separat erhältlich und ermöglicht dann sogar eine Ladeleistung von bis zu 140 W.

Praxistest

Im Praxistest macht die Anker Prime 20.000 mAh eine gute Figur. Sie lädt zuverlässig verschiedenste Geräte und liefert die versprochene Leistung, etwa an unserem Lenovo Yoga Laptop. Die Ladegeschwindigkeit hängt dabei vom jeweiligen Gerät ab, die Powerbank schöpft die Möglichkeiten aber voll aus. Erfreulich ist die geringe Hitzeentwicklung. Selbst bei maximaler Leistung bleibt die Anker Prime 20.000 mAh recht kühl, heizt sich an den Anschlüssen maximal auf etwa 50 Grad Celsius auf.

Preis

Mit einem Preis von aktuell rund 80 Euro (Code: 0UPGIG5B) ist die Anker Prime 20.000 mAh inzwischen deutlich günstiger. Zum Marktstart lag der Preis noch bei über 120 Euro. Vergleichbare Powerbanks gibt es zudem kaum, Anker gehört zu den Ersten, die 200 W Gesamtleistung in eine Powerbank packen.

Für diesen Preis eine so hohe Leistung zu bekommen, ist schon richtig gut – und nahezu konkurrenzlos. Erschwinglich ist sie damit aber auch nicht mehr.

Anker bietet ein Modell neben dem hier berücksichtigten, attraktiverem Modell mit 20.000 mAh (72 Wh) und 200 W auch eine Variante mit 27650 mAh (99,54 Wh) und 250 W. Es kostet mit 150 Euro allerdings wesentlich mehr.

Fazit

Die Anker Prime 20.000 mAh ist eine rundum gelungene Powerbank, die kaum Wünsche offen lässt. Mit ihrer hohen Kapazität und Leistung lädt sie zuverlässig Smartphones, Tablets und Laptops. Das große Farbdisplay ist ein praktisches Extra. Die Verarbeitung überzeugt, die kompakten Abmessungen machen die Powerbank sehr mobil. Der Preis von 80 Euro erscheint für eine Powerbank schon recht hoch. Gemessen daran, dass die Anker Prime aber 200 W liefern kann, ist der Preis schon wieder gut. Wer eine leistungsstarke Premium-Powerbank sucht, der greift zur Anker Prime 20.000 mAh.

Revolt PB-420 (ZX-3615)

Die Revolt PB-240 Powerbank überrascht mit 130 Watt Ausgangsleistung, 20.000 mAh Kapazität und einem informativen OLED-Display. Doch wie schlägt sich der mobile Energiespender im Alltag? Unser Test zeigt Stärken und Schwächen.

VORTEILE

- hohe Ausgangsleistung von 130 Watt

- informatives OLED-Farbdisplay

- überdurchschnittliche Effizienz

- hochwertiges Aluminiumgehäuse

- Zusatzfunktionen wie Wecker und Uhrzeitanzeige

NACHTEILE

- Überhitzung bei Volllast mit Unterbrechungen

- fehlende Details zu PPS-Unterstützung

- relativ hohes Gewicht von 492 Gramm

Powerbank mit OLED-Display, 130 Watt und Wecker für 63 €: Revolt PB-420 im Test

Die Revolt PB-240 Powerbank überrascht mit 130 Watt Ausgangsleistung, 20.000 mAh Kapazität und einem informativen OLED-Display. Doch wie schlägt sich der mobile Energiespender im Alltag? Unser Test zeigt Stärken und Schwächen.

Die Revolt PB-240 von Pearl verspricht nicht nur eine ordentliche Kapazität von 20.000 mAh (72 Wh), sondern auch eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 130 Watt. Das ist genug, um selbst leistungshungrige Geräte wie Notebooks zuverlässig mit Strom zu versorgen.

Was die PB-240 besonders macht, ist ihr OLED-Farbdisplay, das nicht nur den Akkustand in Prozent anzeigt, sondern auch die aktuelle Ausgangsleistung pro Port in Watt. Dazu kommen ungewöhnliche Features wie eine Uhrzeitanzeige und sogar ein integrierter Wecker – Funktionen, die man bei einer Powerbank nicht unbedingt erwarten würde. Doch kann die Revolt PB-240 auch in der Praxis überzeugen? Wir haben sie getestet.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Revolt PB-240 kommt in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse daher, das sich durch seine silberne Oberfläche und solide Verarbeitung auszeichnet. Mit Abmessungen von 153 × 67 × 31 mm ist die Powerbank für ihre Kapazitätsklasse angenehm kompakt. Das Gewicht von 492 g ist für eine 20.000-mAh-Powerbank angemessen, macht sich in der Tasche aber natürlich bemerkbar.

Das absolute Highlight der Ausstattung ist zweifellos das OLED-Farbdisplay auf der Oberseite. Es zeigt den Akkustand in Prozent, die aktuelle Ausgangsleistung pro Port in Watt, die Uhrzeit, die Temperatur der Powerbank und sogar die Anzahl der bisherigen Ladezyklen an. Diese detaillierten Informationen sind besonders für technikaffine Nutzer wertvoll und heben die Revolt PB-240 von vielen Konkurrenzprodukten ab.

Eine Besonderheit ist der integrierte Wecker, der mit über 60 dB(A) laut wird – sehr ungewöhnlich, aber praktisch. Die Bedienung des Displays sowie die Einstellung von Wecker und Uhrzeit erfolgt über den Bedienknopf neben dem Bildschirm. Durch Gedrückt-Halten oder einfachen Druck des Knopfes navigiert man durch die Menüs und wechselt die Ansichten.

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Revolt PB-240 – Bilderstrecke

Anschlüsse & Ladestandards

Die Revolt PB-240 ist mit insgesamt drei Anschlüssen ausgestattet: einem USB-A-Port und zwei USB-C-Buchsen. Diese Kombination deckt die Bedürfnisse der meisten modernen Geräte ab und ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Devices.

Der USB-A-Port liefert eine respektable Leistung von bis zu 30 Watt und unterstützt Qualcomm Quick Charge 3.0. Damit lassen sich ältere Smartphones und Tablets, die noch keinen USB-C-Anschluss haben, dennoch schnell aufladen.

Die beiden USB-C-Ports sind die eigentlichen Leistungsträger der Powerbank. Jeder Einzelne kann bis zu 100 Watt liefern, wobei die Gesamtleistung auf maximal 130 Watt begrenzt ist. Das bedeutet, dass bei gleichzeitiger Nutzung beider USB-C-Ports die Leistung entsprechend aufgeteilt wird. Diese Leistung ist beeindruckend und reicht aus, um selbst leistungshungrige Laptops wie MacBooks oder moderne Windows-Notebooks mit ausreichend Energie zu versorgen.

Nachfolgend haben wir die genauen Anschlussspezifikationen im Detail zusammengestellt:

| Anschluss |

Spannung (V) |

Stromstärke (A) |

Leistung (W) |

| USB-C1 (Input) |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

3 |

27 |

|

12 |

3 |

36 |

|

15 |

3 |

45 |

|

20 |

3.25 |

65 (Max) |

| USB-C2 (Input) |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

3 |

27 |

|

12 |

3 |

36 |

|

15 |

3 |

45 |

|

20 |

3 |

60 (Max) |

| USB-A (Output) |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

3 |

27 |

|

10 |

2.25 |

22.5 |

|

12 |

2.5 |

30 (Max) |

| USB-C1 (Output) |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

3 |

27 |

|

12 |

3 |

36 |

|

15 |

3 |

45 |

|

20 |

5 |

100 (Max) |

| USB-C2 (Output) |

5 |

3 |

15 |

|

9 |

3 |

27 |

|

12 |

3 |

36 |

|

15 |

3 |

45 |

|

20 |

3 |

60 (Max) |

Die USB-C-Ports unterstützen den Standard USB Power Delivery (PD), was schnelles und effizientes Laden ermöglicht. Der Hersteller erwähnt zwar die Unterstützung von PPS (Programmable Power Supply), bleibt aber nähere Angaben dazu schuldig. PPS ist ein erweiterter Standard, der eine noch präzisere Spannungs- und Stromregulierung ermöglicht und besonders für das schnelle Laden moderner Smartphones von Samsung und anderen Herstellern wichtig ist.

Eine nützliche Funktion ist das sogenannte Pass-Through-Charging, das es ermöglicht, gleichzeitig die Powerbank aufzuladen und angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen. Dies ist besonders praktisch, wenn nur eine Steckdose zur Verfügung steht, aber mehrere Geräte geladen werden müssen.

Die technischen Daten auf dem Gehäuse und in der Produktbeschreibung sind erfreulich transparent und geben dem Nutzer einen guten Überblick über die Möglichkeiten der Powerbank. Allerdings wären detailliertere Angaben zum PPS-Standard wünschenswert gewesen, um die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten besser einschätzen zu können.

Praxistest

Im praktischen Einsatz zeigt die Revolt PB-240 sowohl Stärken als auch Schwächen. Die Effizienz der Powerbank ist mit 74,28 Prozent überdurchschnittlich gut. Von den angegebenen 72 Wh können wir tatsächlich 53,48 Wh nutzen, was im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten ein sehr ordentlicher Wert ist.

Allerdings offenbart sich bei hoher Belastung ein Problem: Unter Volllast wird die Powerbank mit über 40 Grad sehr warm und unterbricht mehrfach die Stromverbindung aufgrund von Überhitzung. Dies ist ein deutlicher Nachteil, besonders wenn man leistungshungrige Geräte wie Laptops längere Zeit mit Strom versorgen möchte.

Preis

Mit einem Preis von 63 Euro bei Ebay positioniert sich die Revolt PB-240 im mittleren bis gehobenen Preissegment für Powerbanks dieser Leistungsklasse. Bei Amazon kostet sie mit 67 Euro minimal mehr. Im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Modellen von Premium-Herstellern wie Anker ist dies ein attraktiver Preis. Allerdings bieten Hersteller wie Iniu vergleichbare Leistung zu einem günstigeren Preis an, allerdings mit schlechterer Effizienz.

Nachdem die Preise insbesondere im Themenfeld der Powerbanks häufig schwanken, kann man über unseren Bestpreis-Link immer das im Preisvergleich aktuell beste Angebot abrufen.

Fazit

Die Revolt PB-240 von Pearl ist eine Powerbank mit Licht und Schatten. Zu den klaren Stärken zählen die hohe Ausgangsleistung von 130 Watt, die überdurchschnittliche Effizienz von 74,28 Prozent und das informative OLED-Display mit seinen vielen nützlichen Funktionen. Auch die hochwertige Aluminiumverarbeitung und der faire Preis von 67 Euro sprechen für das Produkt.

Auf der anderen Seite steht das Überhitzungsproblem bei Volllast, das zu Unterbrechungen der Stromversorgung führen kann. Dies ist besonders ärgerlich, wenn man leistungshungrige Geräte wie Laptops längere Zeit mit Strom versorgen möchte.

Insgesamt ist die Revolt PB-240 eine empfehlenswerte Powerbank für alle, die eine leistungsstarke mobile Stromversorgung mit hoher Effizienz und informativen Zusatzfunktionen suchen. Wer jedoch häufig die volle Leistung ausschöpfen möchte, sollte das Überhitzungsproblem berücksichtigen. Wir vergeben im Test vier von fünf Sternen.

Anker 25K Powerbank 165W

Die neue Anker 25K Powerbank 165W bietet eine hohe Kapazität von 25.000 mAh, satte 165 W Leistung und ein integriertes USB-C-Kabel. Wir haben getestet, was die Powerbank sonst noch drauf hat.

VORTEILE

- 165 W und 25.000 mAh

- zwei integrierte USB-C-Kabel

- hochwertiges, kompaktes Gehäuse

- informatives Display

NACHTEILE

- Hoher Preis von rund 100 Euro

- nicht immer volle Leistung abrufbar

- Angaben zu Ladestandards etwas vage

Anker 25K Powerbank 165W im Test: 25.000 mAh, 165 W und integriertes USB-C-Kabel

Die neue Anker 25K Powerbank 165W bietet eine hohe Kapazität von 25.000 mAh, satte 165 W Leistung und ein integriertes USB-C-Kabel. Wir haben getestet, was die Powerbank sonst noch drauf hat.

Anker ist bekannt für hochwertige und leistungsstarke Powerbanks und Ladegeräte. Mit der neuen Anker 25K Powerbank 165W will der Hersteller die Messlatte noch einmal höher legen. Das Besondere: Die Powerbank hat nicht nur einen USB-C und einen USB-A-Port, sondern auch zwei fest integrierte USB-C-Kabel. Eines davon lässt sich aus dem Gehäuse ausziehen, das andere dient als Handschlaufe. Ob das eine gute Idee ist, zeigen wir im Test.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Anker 25K Powerbank 165W macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse besteht aus glattem, dunkelgrauem Kunststoff und wirkt wie aus einem Guss. Mit Abmessungen von 157 x 54,1 x 49 mm und einem Gewicht von 594 g ist sie für ihre Leistungsklasse auch noch verhältnismäßig kompakt.

Das ausziehbare USB-C-Kabel ist aus Gummi und lässt sich per Jo-Jo-Mechanismus ein- und ausfahren. Laut Anker soll es 20.000 Einzüge aushalten. Trotzdem ist so eine mechanische Lösung anfälliger für Verschleiß als ein starres Kabel. Das zweite USB-C-Kabel besteht aus Stoff, dient als Handschlaufe und ist bis 20 kg belastbar. Grobes Anreißen übersteht es im Test problemfrei.

Anschlüsse & Ladestandards

Neben den beiden integrierten USB-C-Kabeln hat die Powerbank noch einen USB-C-Port und einen USB-A-Port. Über USB-C sind bis zu 100 W Ladeleistung möglich, die sich die Ports teilen. Um den Akku zu schonen, drosselt die Powerbank die Leistung bei Bedarf aber auch auf 65 W oder weniger.

Beim Laden der Powerbank selbst sind maximal 100 W möglich. Hier schaltet sie gerne auch mal auf 50 W, um nicht zu heiß zu werden. An Ladestandards werden USB Power Delivery 3.0 sowie Programmable Power Supply (PPS) unterstützt. Der PPS-Bereich reicht von 4,5 bis 21 Volt bei 5 Ampere. Damit sind bis zu 100 W über PPS möglich.

Daneben gibt es Support für Fast Charge Protocol (FCP), Super Charge Protocol (SCP), Adaptive Fast Charging (AFC) von Samsung, Quick Charge 3.0, Apple 2,4A und Universal Fast Charging Specification (UFCS) mit bis zu 33 W.

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Anker 25K Powerbank 165W – Bilderstrecke

Praxistest

Im Praxistest macht die Anker 25K Powerbank 165W eine gute Figur. Mit einer realen Kapazität von rund 60 Wh erreicht sie eine Effizienz von 67 Prozent – ein guter, wenn auch kein überragender Wert. Die Ladegeschwindigkeit ist wie versprochen sehr hoch, auch wenn die Powerbank bei Bedarf auf 65 W oder weniger drosselt. Das passiert insbesondere beim Wiederaufladen des Akkus, wo die Ladegeschwindigkeit auf 50 W sinkt.

Praktisch ist das Display auf der Vorderseite. Es zeigt nicht nur den Akkustand in Prozent, sondern auch die erwartete Restlaufzeit, die aktuelle Leistung und den Lademodus an. Ein farbiger LED-Ring visualisiert den Akkustand zusätzlich. Per Knopfdruck lassen sich weitere Infos wie Temperatur und Akkugesundheit abrufen.

Preis

Zum Testzeitpunkt am 27. Februar 2025 kostete die Powerbank noch 100 Euro. Zum Stand kurz nach Marktstart war der Preis okay, wir spekulierten damals, dass er mit der Zeit aber sicher noch fallen würde – was unsere Empfehlung erneut verändert.

Inzwischen ist der Preis bei Amazon im Rahmen eines frühen Prime-Deals aber auf 75 Euro gesunken. Entsprechend klettert die Powerbank die Bestenliste weiter nach oben.

Fazit

Die Anker 25K Powerbank 165W ist eine rundum gelungene Hochleistungs-Powerbank für alle, die viel Power und Komfort brauchen. Mit 25.000 mAh Kapazität, 165 W Gesamtleistung, zwei integrierten USB-C-Kabeln und einem informativen Display bietet sie ein starkes Gesamtpaket.

Einziger Kritikpunkt sind die etwas schwammigen Angaben zu den unterstützten Ladestandards. Auch die Effizienz ist nicht ganz auf Top-Niveau. Dafür stimmen Verarbeitung, Ausstattung und Leistung. Das Thema Preis hat sich wie erwartet gebessert, die Powerbank fiel um 25 Prozent im Preis über die letzten Monate und kann sich damit weiter in der Bestenliste hocharbeiten. Insgesamt ist die Anker 25K Powerbank 165W eine klare Empfehlung für Power-User.

20.000-mAh-Testsieger

Anker Powerbank 737 (Powercore 24K)

Die Anker Powerbank 737 alias Powercore 24K bietet satte 24.000 mAh Kapazität und 140 W Leistung. Wir haben den Akku im Praxistest auf Herz und Nieren geprüft.

VORTEILE

- hohe Kapazität (24.000 mAh) & viel Leistung (140 W)

- hohe Verarbeitungsqualität

- praktisches Display mit vielen Infos

- USB-PD 3.1 Unterstützung

Anker Powerbank 737 im Test

Die Anker Powerbank 737 alias Powercore 24K bietet satte 24.000 mAh Kapazität und 140 W Leistung. Wir haben den Akku im Praxistest auf Herz und Nieren geprüft.

Die Anker Powerbank 737, auch als Powercore 24K bekannt, gilt seit einiger Zeit als Goldstandard unter den Powerbanks des Herstellers. Mit einer Kapazität von 24.000 mAh, genauer gesagt 88,56 Wh, und einer maximalen Leistung von 140 W hat sie das Zeug, auch leistungshungrige Geräte zuverlässig mit Strom zu versorgen.

Das stabile Gehäuse mit seitlicher Riffelung liegt gut in der Hand. Ein Highlight ist das farbige Display, das neben dem Akkustand in Prozent auch Werte wie Spannung, Stromstärke, Temperatur, Laufzeit und Nutzungsdauer anzeigt. So hat man stets den vollen Überblick. Wir zeigen, was die Powerbank sonst so kann. Wir haben die Anker 737 einem Test unterzogen.

Ausstattung & Verarbeitung

Das Gehäuse der Anker 737 Powerbank besteht aus robustem Kunststoff mit einer griffigen Riffelung an den Seiten. Mit Abmessungen von 155,7 x 54,6 x 49,5 mm ist sie für ihre Kapazität recht kompakt, mit 630 g aber kein Leichtgewicht. Die Verarbeitung ist tadellos, alle Elemente sind sauber eingesetzt.

Das farbige Display auf der Vorderseite zeigt neben dem Akkustand in Prozent auch Spannung, Stromstärke, Temperatur, Laufzeit und Nutzungsdauer an. So hat man stets alle wichtigen Informationen im Blick. Dreht man die Powerbank ein paar Mal auf den Kopf und zurück, so zeigt das Display zwei rollende Augen an – der Powerbank ist gewissermaßen schwindelig. Ein witziges wie niedliches Gimmick. Einziger Nachteil ist die geringe Größe des Displays, das des Nachfolgers Anker Prime ist deutlich größer und damit besser ablesbar.

Anschlüsse & Ladestandards

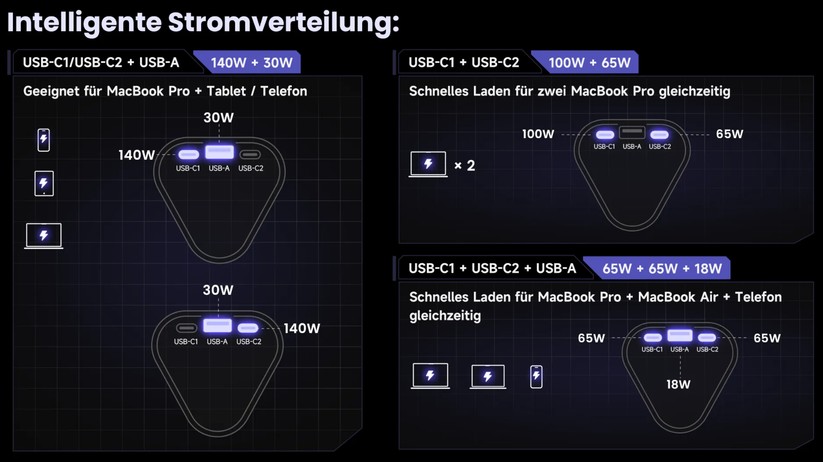

Die Anker Powerbank 737 ist mit insgesamt drei Anschlüssen ausgestattet. Zwei davon sind USB-C-Ports, die sowohl zum Laden der Powerbank selbst als auch zum Stromliefern an angeschlossene Geräte dienen. Sie unterstützen den Power Delivery Standard mit bis zu 140 W Leistung. Der dritte Anschluss ist ein USB-A-Port, der ausschließlich zum Laden anderer Geräte gedacht ist und maximal 18 W bereitstellt.

Damit lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig an die Powerbank anschließen und laden, wobei sich die Powerbank die verfügbare Leistung intelligent aufteilt. Sie unterstützt den modernen USB-PD 3.1 Standard, ist also bestens für aktuelle Smartphones, Tablets, Laptops und andere Geräte gerüstet, die auf diese Schnellladetechnologie setzen.

Damit lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig laden, wobei sich die Powerbank die Leistung intelligent aufteilt. Sie unterstützt den modernen USB-PD 3.1 Standard, ist also bestens für aktuelle Geräte gerüstet.

Praxistest

Im Praxistest erreichte die Anker 737 starke 90 W Ladeleistung. Die nutzbare Kapazität lag zwischen 14.000 und 15.000 mAh. Damit lassen sich die meisten Smartphones etwa zwei bis drei Mal vollständig laden. Auch für Tablets, Laptops und andere größere Geräte bietet die Powerbank ausreichend Reserven.

Das intelligente Powermanagement teilt die Leistung effektiv auf die angeschlossenen Geräte auf. So kann man problemlos mehrere Geräte parallel laden, ohne die Maximalleistung zu überschreiten. Die Ladezeiten sind dank USB-PD und bis zu 140 W entsprechend kurz.

Preis

Mit einem Preis von zuletzt rund 150 Euro war die Anker Powerbank 737 kein Schnäppchen. Inzwischen ist sie aber deutlich günstiger geworden und kostet aktuell 93 Euro bei Amazon (15-Prozent-Coupon anwählen).

Fazit

Die Anker Powerbank 737 alias Powercore 24K ist eine ausgereifte und leistungsstarke Powerbank, die kaum Wünsche offen lässt. Die Kombination aus enormer Kapazität, hoher Leistung, elegantem Design und nützlichem Display kann voll überzeugen.

Einzig der Preis ist noch immer recht hoch. Angesichts der gebotenen Leistung und Qualität geht er aber sehr in Ordnung, zumal die Powerbank PD 3.1 unterstützt und so echte 140 Watt liefert. Wer viel Strom mobil benötigt und Wert auf ein Markenprodukt legt, findet in der Anker 737 einen zuverlässigen Begleiter. Von uns gibt es eine klare Empfehlung.

Iniu B63

Die Iniu B63 Powerbank packt ordentlich Power: 25000 mAh Kapazität und bis zu 100 W über USB-C machen den kompakten Akku zum idealen Begleiter für Laptop, Smartphone & Co.

VORTEILE

- hohe Kapazität von 25.000 mAh

- 100 W Power über USB-C für schnelles Laden

- vielseitige Anschlüsse mit 2x USB-C und 1x USB-A

- fairer Preis

NACHTEILE

- Gehäuseoberfläche zieht Fingerabdrücke magisch an

- Display recht klein und ohne zusätzliche Informationen

Powerbank mit viel Power für 60 Euro: Iniu B63 im Test

Die Iniu B63 Powerbank packt ordentlich Power: 25000 mAh Kapazität und bis zu 100 W über USB-C machen den kompakten Akku zum idealen Begleiter für Laptop, Smartphone & Co.

Die Iniu B63 Powerbank bringt viel Power mit: Der kompakte Akku packt satte 25.000 mAh Kapazität und liefert bis zu 100 W über den USB-C-Port. Damit versorgt er problemlos energiehungrige Geräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones und lädt sie in Rekordzeit. Wir haben die B63 ausführlich getestet und verraten, was sie kann.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Iniu B63 kommt in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit transparentem Oberteil daher. Die Verarbeitung ist rundum gelungen, nichts knarzt oder wackelt. Eine Soft-Touch-Beschichtung sorgt für eine angenehme Haptik, zieht aber leider auch Fingerabdrücke magisch an. Mit 150 × 74 × 34 mm und 487 g ist die Powerbank nicht mehr ganz so kompakt. Für die Hosentasche ist sie durch ihren flachen, dafür langen Formfaktor eher ungeeignet. Hier bieten sich Formen, wie bei Anker oder Ugreen eher an. Dafür bietet die B63 aber auch 25.000 mAh an Akkukapazität.

Ein kleines Display auf der Vorderseite informiert über den aktuellen Akkustand in Prozent. Leider fällt es mit Daumengröße recht klein aus und verzichtet auf zusätzliche Informationen wie Spannung oder Stromstärke. Etwas verwirrend: Beim Ladevorgang blinkt die Anzeige.

Anschlüsse & Ladestandards

Erfreulich ist das breite Anschlussangebot: Der USB-C-Hauptport liefert bis zu 100 W Leistung und ist damit bestens für leistungshungrige Laptops und Tablets gerüstet. Daneben gibt es einen zweiten USB-C-Anschluss mit immer noch flotten 30 W sowie einen USB-A-Port mit 22,5 W. So können bis zu drei Geräte gleichzeitig Strom zapfen.

Die B63 unterstützt die modernen Standards USB-Power-Delivery (USB-PD) und Programmable Power Supply (PPS), die für optimale Ladegeschwindigkeit sorgen. Die maximale Gesamtleistung liegt bei 100 W.

Praxistest

Im Praxistest weiß die Iniu B63 rundum zu überzeugen. Im Zusammenspiel mit unserem Lenovo Yoga Pro 7 liefert sie die vollen 100 W und lädt das Notebook in nur einer Stunde um starke 57 Prozent auf. Dann ist die Kapazität von 25.000 mAh, genauer gesagt 92,5 Wh erschöpft. Auch beim Laden von Smartphone und Tablet erreicht die B63 die versprochenen Leistungswerte und füllt die Akkus in Rekordzeit. Die Ladeelektronik arbeitet zuverlässig und effizient.

Preis

Mit aktuell nur 60 Euro bei Amazon bietet die Iniu B63 für sich genommen fair bepreist, vergleichbare Modelle kosten oft 80 Euro und mehr. Ihr Problem ist im Moment die aus gleichem Hause stammende Iniu B64, die eine bessere Ausstattung zum sogar günstigeren Preis bietet – und daher der B63 vorzuziehen ist.

Fazit

Die Iniu B63 ist eine rundum gelungene Powerbank für alle, die viel Power im kompakten Format suchen. Mit 25.000 mAh Kapazität und 100 W Leistung versorgt sie auch stromhungrige Geräte wie große Notebooks zuverlässig mit Energie – und das in flottem Tempo. Die Ausstattung mit USB-C und USB-A bietet Anschlüsse für fast jedes Gerät, die Verarbeitung ist bis auf die Fingerabdruck-anfällige Oberfläche tadellos. Einziger Kritikpunkt ist das recht kleine Display. Dafür stimmen Leistung und Ladegeschwindigkeit im Praxistest auf ganzer Linie. Zudem ist die B63 sehr fair bepreist. Allerdings bekommt man das besser ausgestattete Schwestermodell Iniu B64 derzeit zum günstigeren Preis, weshalb wir diese empfehlen anstelle der B63 – welche sonst aber eine sehr gute Adresse ist.

Logilink PA0257

Die Logilink PA0257 ist mit 10.000 mAh Kapazität und einem Preis von nur 15 Euro eine der günstigsten Powerbanks auf dem Markt. Trotz des niedrigen Preises bietet sie einen USB-C und zwei USB-A-Ports. Wir haben getestet, was die kompakte Powerbank leistet.

VORTEILE

- sehr günstiger Preis

- 10.000 mAh Kapazität

- kompaktes, leichtes Gehäuse

- solide Verarbeitung

- Ladestandsanzeige mit 4 LEDs

NACHTEILE

- USB-C nur für Input, nicht für Output

- keine Schnellladefunktion

- nur 12W Gesamtleistung

Logilink PA0257 10.000 mAh Powerbank im Test: Viel Kapazität für 15 Euro

Die Logilink PA0257 ist mit 10.000 mAh Kapazität und einem Preis von nur 15 Euro eine der günstigsten Powerbanks auf dem Markt. Trotz des niedrigen Preises bietet sie einen USB-C und zwei USB-A-Ports. Wir haben getestet, was die kompakte Powerbank leistet.

Die Logilink PA0257 will mit einem besonders günstigen Preis von nur 15 Euro und gleichzeitig ordentlicher Kapazität von 10.000 mAh bzw. 37 Wh punkten. Trotz der kompakten Abmessungen von 140 x 68 x 16 mm bietet sie zwei USB-A-Ports und einen USB-C-Anschluss zum Laden der Powerbank. Wir haben überprüft, ob eine so günstige Powerbank gut sein kann.

Ausstattung & Verarbeitung

Trotz des günstigen Preises wirkt die Verarbeitung des matten weißen Kunststoffgehäuses solide. Mit kompakten Abmessungen von 140 x 68 x 16 mm und einem Gewicht von 226 Gramm macht die PA0257 auch unterwegs eine gute Figur. Der integrierte Akku lässt sich wahlweise per USB-C oder Micro-USB mit maximal 10 W aufladen.

Zum Laden von Endgeräten stehen zwei USB-A-Ports bereit, die zusammen bis zu 12 W liefern. Der USB-C-Anschluss ist leider nur zum Laden der Powerbank gedacht. Eine Ladestandsanzeige mit vier LEDs informiert über den Akkustand.

Praxistest

Im Test liefert die Logilink PA0257 solide Ergebnisse. Von den 10.000 mAh lassen sich in der Praxis rund 7.500 mAh wieder entnehmen, was einer guten Effizienz von 75 Prozent entspricht. Das Entladen dauert bei maximaler Belastung von 10 W rund 3 Stunden. Damit ist die PA0257 zwar kein Schnelllader, aber für den Preis geht die Geschwindigkeit absolut in Ordnung.

Etwas schade ist, dass der USB-C-Port nicht zum Laden von Endgeräten genutzt werden kann. Er dient nur als Eingang zum Aufladen der Powerbank selbst, was immerhin zuverlässig funktioniert. Lobend erwähnen muss man noch die vier Status-LEDs, die jederzeit über den Akkustand informieren.

Preis

Mit einem Preis von aktuell 15 Euro ist die Logilink PA0257 ein absolutes Schnäppchen. Kaum eine andere Powerbank mit 10.000 mAh ist derzeit günstiger zu haben. Natürlich muss man dafür Abstriche bei der Ladeleistung und Ausstattung machen. Wer aber einfach eine zuverlässige Powerbank für wenig Geld sucht, der ist hier genau richtig.

Fazit

Unterm Strich ist die Logilink PA0257 eine solide Powerbank zum Sparpreis. 10.000 mAh Kapazität für 15 Euro sind ein unschlagbares Angebot. Natürlich darf man dann keine Wunder bei Ladegeschwindigkeit und Features erwarten. Dennoch liefert die PA0257 ordentliche Ergebnisse und lädt mobile Geräte zuverlässig unterwegs. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht machen sie zum idealen Reisebegleiter.

Einziger Kritikpunkt ist, dass der USB-C-Port nur zum Laden der Powerbank selbst genutzt werden kann. Davon abgesehen ist die Logilink PA0257 aber ein echter Preistipp und ideal für preisbewusste Nutzer, die auf Extras verzichten können. Von uns gibt es eine klare Kaufempfehlung.

ZUSÄTZLICH GETESTET

Anker Zolo Powerbank 20k (A1689)

Powerbank-Testsieger

Anker Zolo Powerbank 20k (A1689)

Die Anker Zolo 20k Powerbank mit 20.000 mAh und 30 Watt Ausgangsleistung überrascht im Test mit kompakten Maßen, hoher Effizienz und günstigem Preis. Wir zeigen, warum sie unser neuer Testsieger ist.

VORTEILE

- hohe Kapazität & trotzdem kompakt

- 30 W Ausgangsleistung mit USB-PD

- sehr hohe Effizienz von 89 Prozent

- integriertes USB-C-Kabel

NACHTEILE

- keine Zertifizierung für Quick Charge

Anker Zolo Powerbank 20k im Test

Die Anker Zolo 20k Powerbank mit 20.000 mAh und 30 Watt Ausgangsleistung überrascht im Test mit kompakten Maßen, hoher Effizienz und günstigem Preis. Wir zeigen, warum sie unser neuer Testsieger ist.

Anker mischt mit seiner neuen Zolo-Serie jetzt mit frischem Wind im Budget-Segment der Powerbanks mit. Die Zolo 20k ist dabei das Topmodell mit stattlichen 20.000 mAh Kapazität und 30 W Ausgangsleistung. Trotz des günstigen Preises von nur 23 Euro muss sich die Powerbank aber keineswegs verstecken. Im Gegenteil: Im Test überrascht sie mit kompakten Abmessungen, hoher Effizienz und durchdachten Features wie einem integrierten Kabel und numerischer Akkustandsanzeige im Display. Grund genug für uns, die Anker Zolo 20k genauer unter die Lupe zu nehmen.

Ausstattung & Verarbeitung

Optisch zeigt sich die Anker Zolo 20k Powerbank betont schlicht und unauffällig. Das mattschwarze Kunststoffgehäuse wird an der Oberseite von einer glänzenden, texturierten Einfassung aufgelockert. Alternativ gibt es die Powerbank auch in Weiß oder Babyblau. Die Verarbeitung ist tadellos, alle Elemente sind sauber verarbeitet und fügen sich passgenau ineinander. Mit Maßen von 119,9 × 73,4 × 31,4 mm und einem Gewicht von 353 g ist die Zolo 20k für ihre Kapazitätsklasse angenehm kompakt und handlich.

Herzstück ist das integrierte USB-C-Kabel, das sich sauber in einer eigenen Vorrichtung verstauen lässt. Es ist mit 15,2 cm ausreichend lang und fühlt sich dank Stoffummantelung hochwertig an. Die mechanische Verankerung ist so stabil, dass man die Powerbank theoretisch sogar am Kabel hochheben könnte. Ergänzt wird das fest angebrachte Kabel von einem USB-C- und einem USB-A-Port an der Gehäuseseite.

Anschlüsse & Ladestandards

Das USB-C-Kabel fungiert als Eingang zum Laden der Powerbank selbst sowie als Ausgang zum Laden angeschlossener Geräte. Es unterstützt beim Eingang 20 W (5V bei 3A, 9V bei 2,22A oder 12V bei 1,66A) und beim Ausgang die volle Leistung von bis zu 30 W (5V bei 3A, 9V bei 3A, 10V bei 2,25A, 12V bei 2,5A, 15V bei 2A oder 20V bei 1,5A). Der USB-A-Port liefert bis zu 22,5 W (5V bei 3A, 9V bei 2A, 10V bei 2,25A oder 12V bei 1,5A).

Erfreulich ist die Unterstützung von USB-Power-Delivery am USB-C-Anschluss. Damit lassen sich kompatible Laptops und Smartphones zuverlässig und schnell laden. Auf der Gehäusefront befindet sich ein numerisches LED-Display, das präzise den aktuellen Ladestand in Prozent anzeigt – eine willkommene Alternative zu den sonst üblichen, eher ungenauen Balkenanzeigen mit vier LEDs.

Praxistest

Im Praxistest weiß die Anker Zolo 20k voll zu überzeugen. Sie lädt zuverlässig und mit hoher Geschwindigkeit. Vor allem die Effizienz ist beeindruckend: Mit 89 Prozent erzielt die Powerbank den bisher besten Wert in unseren Tests. Von den angegebenen 74 Wh Nennkapazität stehen in der Praxis starke 66,32 Wh zur Verfügung. Auch die Ladezeit der Powerbank selbst geht angesichts der hohen Kapazität in Ordnung. Probleme mit übermäßiger Abwärme haben wir nicht.

Preis

Mit einem aktuellen Preis von nur 23 Euro bei Ebay ist die Anker Zolo 20k ein echtes Schnäppchen. Nirgendwo sonst bekommt man derzeit so viel Leistung und Kapazität zu diesem Kurs. Zum Vergleich: Für die Iniu B61 mit 10.000 mAh und 22,5 W als bisherigen Testsieger werden auch schon 20 Euro fällig. Insofern bietet die Zolo 20k ein konkurrenzlos gutes Paket für Sparfüchse.

Fazit

Die Anker Zolo 20k Powerbank ist eine faustdicke Überraschung und stellt vieles auf den Kopf. Für aktuell günstige 23 Euro bei Ebay bekommt man ein hocheffizientes Kraftpaket mit 20.000 mAh und 30 W, das obendrein mit kompakten Maßen, hochwertiger Verarbeitung und durchdachten Features wie integriertem Kabel und Prozentanzeige der Restkapazität punktet. Damit stellt die Zolo 20k die Konkurrenz mühelos in den Schatten und ist völlig zu Recht unser neuer Testsieger. Wer viel Strom für unterwegs zum kleinen Preis sucht, kommt an der Anker Zolo 20k nicht vorbei.

Iniu B64

Iniu B64

Die Iniu B64 Powerbank punktet mit einer enormen Kapazität von 27.000 mAh und einer Gesamtleistung von 140 Watt. Wir haben getestet, ob die Powerbank ihr Versprechen hält.

VORTEILE

- riesige Kapazität von 27.000 mAh

- hohe Gesamtleistung von 140 Watt

- Schnellladefunktion mit bis zu 100 Watt USB-C

- praktisches LED-Display

NACHTEILE

- unhandliches Format

- Kapazität im Test nicht voll nutzbar

- Display-Helligkeit nicht einstellbar

- Konkurrenz zum gleichen Preis kompakter & mit mehr Leistung

Powerbank Iniu B64 im Test

Die Iniu B64 Powerbank punktet mit einer enormen Kapazität von 27.000 mAh und einer Gesamtleistung von 140 Watt. Wir haben getestet, ob die Powerbank ihr Versprechen hält.

Die Iniu B64 Powerbank fällt sofort durch ihr großes, flaches Gehäuse auf und durch zwei Besonderheiten: einer riesigen Akkukapazität von 27.000 mAh und einer beeindruckenden Gesamtleistung von 140 Watt. Damit verspricht sie maximale Ausdauer und Flexibilität für alle, die viel Strom unterwegs benötigen. Außerdem praktisch: Ein numerisches LED-Display zeigt den aktuellen Akkustand in Prozent sowie die Restlaufzeit an. Aufgeladen wird die B64 selbst mit maximal 100 Watt über den USB-C-Eingang.

Doch kann die B64 ihre Versprechen auch im Praxistest einlösen? Wie schlägt sie sich bei der Ladung von stromhungrigen Geräten wie Laptops und Tablets? Und welche Überraschungen hält sie sonst noch bereit – im Positiven wie im Negativen? Wir haben die Iniu B64 ausführlich getestet und verraten, was sie wirklich drauf hat.

Ausstattung & Verarbeitung

Die Verarbeitung der Iniu B64 ist solide, aber nicht herausragend. Das schwarze Kunststoffgehäuse fühlt sich wertig an, macht aber einen etwas generischen Eindruck. Die abgerundeten Kanten und die gummierte Oberfläche sorgen für eine angenehme Haptik.

An Bord sind zwei USB-C-Ports sowie ein USB-A-Port. Der Hauptanschluss liefert bis zu 100 Watt, der zweite immerhin noch 45 Watt. Zusammen mit dem 18-Watt-USB-A-Port ergibt sich so eine Gesamtleistung von 140 Watt – vorausgesetzt man nutzt mehrere Ports gleichzeitig.

Etwas unpraktisch: der flache, längliche Formfaktor. Bei diesem Volumen wäre ein kompakteres Quader-Design wie bei der Anker Prime 20.000 mAh praktischer gewesen. So passt die B64 eher schlecht in Rucksäcke oder Taschen.

Anschlüsse & Ladestandards

Die Iniu B64 setzt auf die modernen Ladestandards USB Power Delivery 3.1 an den USB-C-Ports sowie Quick Charge 3.0 am USB-A-Port. Damit ist sie für alle aktuellen Smartphones, Tablets und Laptops gerüstet.

Der Hauptanschluss liefert folgende Leistungsstufen: 5 V bei 3A, 9 V bei 3 A, 1 2V bei 3 A, 15 V bei 3A und 20V bei 5A, insgesamt also maximal 100 Watt. Der zweite USB-C-Port schafft immerhin noch 45 Watt mit 5 V bei 3 A, 9 V bei 3 A, 12 V bei 3 A, 15 V bei 3 A und 20 V bei 2,25 A.

Der USB-A-Port unterstützt Quick Charge 3.0 sowie Apple 2.4A und Samsung AFC. Er liefert 4,5 V bei 5 A, 5 V bei 4,5A, 9 V bei 2 A oder 12 V bei 1,5 A, insgesamt bis 18 Watt.

Zum Aufladen der Powerbank selbst dient der USB-C-Eingang. Hier sind maximal 100 Watt Eingangsleistung möglich mit 5 V bei 3A, 9 V bei 3 A, 12 V bei 3 A, 15 V bei 3 A und 20 V bei 5 A.

Praxistest