Künstliche Intelligenz

Top 5: Die beste elektrische Kühlbox mit Kompressor für Auto & Camping im Test

Getränke und Lebensmittel unterwegs aktiv kühlen? Dazu ist eine Kompressor-Kühlbox nötig. Wir zeigen empfehlenswerte Modelle und worauf zu achten ist.

Beim Camping, auf dem Festival oder am Strand ist eine Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen durch Kaltgetränke unabdingbar. Auch wer sein Grillgut oder andere Lebensmittel frisch halten will, findet eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Kühlboxen mit unterschiedlicher Technik. Neben der Größe und Aufteilung der Kühlboxen unterscheiden sich diese vorrangig durch die eingesetzte Technik. Und hier gilt es genau hinzusehen, damit die Kühlbox auch tatsächlich so funktioniert wie erwünscht.

Zwar schaffen es passive und thermoelektrische Kühlboxen, bereits heruntergekühlte Lebensmittel länger auf Temperatur zu halten, aktiv kühlen kann man damit aber nicht. Hier kommen dann die Kompressor-Kühlboxen ins Spiel. Diese bieten ganz unabhängig von der Umgebungstemperatur ordentliche Kühlleistung bis in den Minusbereich und schaffen es, Getränke, Lebensmittel oder auch Eis nicht nur kalt zu halten, sondern auch herunterzukühlen.

Welche Kühlboxen mit Kompressor in unseren Tests am besten abgeschnitten haben und welche Alternativen es gibt, zeigt diese Bestenliste. Außerdem klären wir, ob sich Extras wie App-Anbindung, interner Akku oder gar integrierte Eiswürfelbereiter in der Praxis lohnen. Mobile Speicherlösungen für Strom zeigen wir in der Die besten Powerstations: Solargeneratoren im Test – von Camping bis Notstrom.

Welche ist die beste Kühlbox mit Kompressor?

Am besten im Test abgeschnitten hat die Plug-in Festivals Icecube 40, die damit Testsieger wird. Sie vereint schickes, hochwertiges Design mit einem fairen Preis: Die Variante mit 30 Litern gibt es etwa ab 270 Euro.

Unser Preis-Leistung-Sieger kommt von Arebos und bietet 39 Liter Volumen zum attraktiven Preis von 170 Euro.

Das gesamte Testfeld unserer Top 5 zeigen wir nachfolgend über unseren Preisvergleich:

Technische Daten

Die technischen Daten der Produkte unserer Top 5 lauten wie folgt:

Wie funktionieren Kühlboxen mit Kompressor?

In Kompressor-Kühlgeräten werden Kältemittel auf natürlicher oder FKW-Basis verwendet. Mittels eines Verdampfers geht dieses vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über. Das verdampfende Kältemittel entzieht der Kühlbox Wärme und sorgt so für Abkühlung. Der Kompressor komprimiert das Kältemittel anschließend und führt es wieder dem Verdampfer zu.

Kompressor-Kühlboxen sind in den vergangenen Jahren deutlich effektiver geworden, was den Energieverbrauch und die Kühlleistung betrifft. Selbst Gefrierfächer sind dank absoluter Kühltemperaturen von bis zu –20 Grad möglich. Anders als Absorber sind die Kühlboxen mit Kompressor kaum von der Umgebungstemperatur abhängig. Zwar gibt es auch hier Grenzen, Temperaturschwankungen treten aber erst bei Umgebungstemperaturen über 40 Grad auf.

Zur Stromversorgung kommen in der Regel 12 Volt, 24 Volt oder 230 Volt zum Einsatz. Neuerdings gibt es auch immer häufiger Geräte mit einer Stromversorgung per Akku. Eine Versorgung per Gas ist hingegen nicht möglich. Anders als etwa Absorber-Kühlboxen sind die Modelle mit Kompressor leider deutlich zu hören und auch schwerer.

In unseren Einzeltests haben wir mittlerweile sieben verschiedene Kompressor-Kühlboxen in der Praxis getestet und sie aufgrund unserer Erfahrungen bewertet. Für die Bestenliste haben wir uns auf die Geräte ohne internen Akku konzentriert. In Bezug auf den Stromverbrauch und die Lautstärke der Kompressoren unterscheiden sich die Testkandidaten nicht signifikant. Sind die Boxen samt Inhalt heruntergekühlt, fließen im Eco-Modus durchschnittlich 30 bis 55 Watt, bei voller Leistung dann etwa 50 bis 70 Watt.

Der Stromverbrauch per 230-Volt-Netzteil ist wegen der Wandlungsverluste insgesamt höher. Im Test an der Steckdose fließen bis zu 140 Watt, die Nutzung des Zigarettenanzünders ist also deutlich effektiver. Wer seine Kühlbox an einer Powerstation oder im Wohnmobil betreibt, sollte das beachten!

Hier versorgen wir einen Kompressor-Kühlrucksack mit einer Powerstation – dieses Modell funktioniert alternativ auch per Akku. TechStage.de

Die Lautstärke beträgt in einem Meter Entfernung je nach Betriebsmodus zwischen 38 und knapp über 50 dB – wie oft der Kompressor anläuft, um zu kühlen, ist hier wichtiger als die reine Lautstärke.

Wie funktionieren Kühlboxen ohne Kompressor?

Neben Kompressor-Kühlboxen gibt es noch andere technische Alternativen – allerdings haben alle Systeme ihre Einschränkungen, weshalb wir eine Kompressor-Kühlbox trotz der lauten Betriebsgeräusche als besten Kompromiss bevorzugen würden.

Die einfachsten und günstigsten passiven Kühlboxen besitzen gar kein aktives Kühlaggregat, sondern schützen das Kühlgut nur durch dicke, isolierte Wände und den Einsatz von vortemperierten Kühl-Pads. Wie lange die vorgekühlten Lebensmittel oder Getränke in der passiven Kühlbox kühl bleiben, ist stark von der Außentemperatur abhängig. Die günstigsten Boxen eignen sich also nur zum kühl halten, nicht aber zum Herunterkühlen – ideal etwa für das gekühlte Getränk am See oder den Transport im Pkw. Die bunten Kunststoffbehälter gibt es dafür schon ab etwa 10 Euro.

Nur etwas teurer als passive Boxen sind thermoelektrische Kühlboxen – letztlich handelt es sich dabei um passive Boxen mit integrierter Kühlung. Die dick isolierten Boxen haben dazu in der Regel einen kleinen Lüfter im Deckel integriert. Zur Versorgung dient der 12-Volt-Anschluss (Zigarettenanzünder) im Pkw. Soll das Gerät auch an einer Schuko-Steckdose funktionieren, benötigt man ein Modell mit zusätzlichem 230-Volt-Netzteil. Die Kühlleistung solcher thermoelektrischen Boxen ist allerdings sehr gering und noch dazu von der Außentemperatur abhängig. Letztlich sind solche Systeme nur in Kombination mit vorgekühlter Ware und Kühlpads sinnvoll nutzbar. Um etwa Lebensmittel auf einer langen Fahrt oder einen Tag am See frisch zu halten, ist diese Lösung ab rund 30 Euro geeignet. Zum Herunterkühlen oder für längere Zeiträume fehlt es aber an Leistung.

Weiter geht es mit den Absorberkühlboxen, deren Technik auch etwa in Campingkühlschränken zu finden ist. Hier wird ein Wasser-Ammoniak-Gemisch elektrisch erhitzt und das Ammoniak verdampft und nimmt beim Abkühlen die Wärme aus der Kühlbox auf. Nach dem Abkühlen verdampft es erneut. Diese Mini-Kühlschränke können neben Strom auch mit Gas betrieben werden, weshalb sie für die Nutzung fernab des Stromnetzes besonders interessant sind – etwa beim Camping. Durch die mittlerweile sehr effektiven mobilen Solarkraftwerke und Photovoltaik-Panels verliert dieser Punkt jedoch an Relevanz. Mehr dazu in unseren Bestenlisten Die besten Powerstations: Solargeneratoren im Test – von Camping bis Notstrom und Top 10: Die besten faltbaren Solarpanels im Test – perfekt für Powerstations.

Sehr positiv ist die ausgesprochen geringe Geräuschentwicklung der Absorberkühlboxen. In der Praxis sind sie kaum bis gar nicht zu hören. Die Anschaffungskosten sind im Vergleich zu Geräten mit Kompressor vergleichbar. Allerdings arbeiten die Geräte weniger effektiv und benötigen vergleichsweise viel Strom oder Gas. Die Absorber-Kühlung ist außerdem stark von der Außentemperatur abhängig. Ab einer Außentemperatur von 30 bis 35 Grad findet kaum oder keine Kühlung mehr statt. Die Kühlleistung ist zudem stark schwankend und deshalb nicht für sensible Lebensmittel oder etwa Medikamente geeignet. Im besten Fall erreichen solche Systeme Temperaturen von 25 Grad unter der Umgebungstemperatur.

Welche Extras bei Kühlboxen sind sinnvoll?

Abgesehen von den verschiedenen Technologien, gibt es auch Unterschiede in der Ausstattung. So bieten mittlerweile viele Hersteller Kühlboxen mit App-Anbindung ans Smartphone an. Wer besonders empfindliche Lebensmittel oder gar Medikamente lagern will, hat so die Temperatur immer im Blick und kann diese per Fingerzeig regulieren – ein seltener Anwendungsfall. Letztlich sind die Geräte mit smarter Anbindung aber häufig etwas teurer und bieten aus unserer Sicht kaum praktischen Mehrwert – im Zweifel tut es hier auch ein einfaches Funkthermometer wie etwa das sehr empfehlenswerte Switchbot Outdoor Meter (Ratgeber).

Praktisch finden wir einen teilbaren Kühlraum, da so etwa Lebensmittel und Eis gelagert werden können.

Alles Premium: Die Glacier hat einen teilbaren Innenraum, einen integrierten Eiswürfelbereiter und arbeitet per Akku. TechStage.de

Noch recht neu im Programm sind Kühlboxen mit integriertem Akku, welche auch fernab vom Stromnetz funktionieren. Neben einfachen thermoelektrischen Geräten gibt es mittlerweile auch Kompressor-Kühlboxen mit integriertem Stromspeicher. Während die mobile Rucksack-Kühlbox von Litheli bisher nicht regulär gelistet ist, sind etwa die Ecoflow Glacier oder die Anker Frost bereits im Handel erhältlich.

Die Eckdaten der bereits getesteten Glacier können sich sehen lassen: bis zu –25 Grad Kühlung, 40 Stunden Akkulaufzeit, integrierte Powerbank, ein Fassungsvermögen von 38 Litern und App-Anbindung. Und sogar ein besonderes Extra ist noch mit an Bord: Die Ecoflow Glacier verfügt über eine integrierte Eiswürfelmaschine. So genial wir diese Premium-Kühlbox auch finden – mit ihren Abmessungen von 78 × 39 × 45 cm und einem Gewicht von 23 kg ist sie extrem klobig und mit aktuell 800 bis 900 Euro zu teuer. Auch das Modell von Anker schlägt mit rund 750 Euro zu Buche.

Fazit

Vor dem Kauf einer Kühlbox sollte man sich entscheiden, ob diese Getränke und Lebensmittel lediglich kühl halten oder auch abkühlen soll. Geht es nur darum, die vorgekühlten Getränke vor schnellem Erhitzen zu schützen, sind günstige passive Kühlboxen mit Kühlelementen ausreichend.

Wer seine Lebensmittel und Getränke in der Kühlbox aktiv herunterkühlen will, muss deutlich mehr investieren. Hier ist die zugegebenermaßen teure Kompressor-Kühlbox von Plug-In Festivals unser Favorit. Spielen Stromverbrauch und Service eine untergeordnete Rolle, machen aber auch alle anderen getesteten Kompressor-Kühlboxen einen guten Job. Entscheidende Kaufargumente sind aus unserer Sicht primär die beste Größe für die eigenen Ansprüche und ein fairer Preis.

Soll die Kühlbox fernab von Steckdose oder Kfz eingesetzt werden, würden wir zu einer günstigen Powerstation bis 500 Euro greifen, anstatt auf ein Modell mit internem Akku zu setzen. Zum einen kommt man günstiger davon, zum anderen können mit der Powerstation auch noch andere Verbraucher versorgen. Weitere mobile Stromspeicher zeigen wir in der Bestenliste zu Die besten Powerstations: Solargeneratoren im Test – von Camping bis Notstrom.

Künstliche Intelligenz

Fünf Stufen der KI-Nutzung: Wie KI unsere Softwareentwicklung verändert

Künstliche Intelligenz ist momentan das Thema schlechthin in der Softwareentwicklung. Nahezu überall wird darüber gesprochen oder geschrieben, sei es auf LinkedIn, in Podcasts, auf Konferenzen oder in Fachartikeln. In der vergangenen Woche bin ich auf einen Artikel bei heise Developer gestoßen, der dieses Thema in einer interessanten Weise aufbereitet hat: „KI Navigator #11: Fünf Stufen der KI-Nutzung in der Softwareentwicklung“ von Bastian Weinlich und Semjon Mössinger. In diesem Artikel haben die beiden ein Modell vorgestellt, das beschreibt, wie Entwicklerinnen und Entwickler KI jeweils einsetzen.

Golo Roden ist Gründer und CTO von the native web GmbH. Er beschäftigt sich mit der Konzeption und Entwicklung von Web- und Cloud-Anwendungen sowie -APIs, mit einem Schwerpunkt auf Event-getriebenen und Service-basierten verteilten Architekturen. Sein Leitsatz lautet, dass Softwareentwicklung kein Selbstzweck ist, sondern immer einer zugrundeliegenden Fachlichkeit folgen muss.

Ich habe mir gedacht, dass wir uns diese fünf Stufen heute einmal etwas genauer ansehen. Zudem möchte ich erläutern, wie ich diese Stufen selbst erlebt habe und wo ich Chancen sowie Risiken sehe.

Stufe 1: Nichtnutzer von KI

Beginnen wir ganz vorne: Die erste Stufe ist eigentlich wenig spektakulär. Sie beschreibt schlicht den Fall, dass Sie in der Softwareentwicklung keine Künstliche Intelligenz einsetzen. Also im Prinzip genau das, was bis vor wenigen Jahren für alle völlig normal war. Oder anders gesagt: Sie entwickeln Software so, wie es bislang üblich war – Editor oder IDE öffnen, selbst nachdenken, selbst Code schreiben, selbst testen und so weiter. Es beschreibt die Zeit, in der Softwareentwicklung im Wesentlichen noch Handarbeit war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Die fünf Stufen der KI-Nutzung in der Softwareentwicklung // deutsch

Natürlich war man dabei nicht völlig auf sich allein gestellt. Man hat Dokumentationen gelesen, Suchmaschinen genutzt und war vor allem auf Stack Overflow unterwegs. Stack Overflow war über lange Zeit hinweg die Plattform schlechthin, um Antworten auf Fragen zu finden. Mittlerweile hat die Bedeutung der Plattform jedoch deutlich abgenommen, nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen rund um KI. Tatsächlich haben wir bereits vor über zwei Jahren ein Video mit dem Titel „StackOverflow ist tot, es lebe ChatGPT!?“ veröffentlicht.

Ich selbst habe Stack Overflow über viele Jahre hinweg sehr intensiv genutzt. Allerdings weniger, um Fragen zu stellen, sondern vor allem, um Fragen anderer zu beantworten. Das war für mich oft ein Anreiz, mich mit einem Thema tiefer zu beschäftigen. Durch das Beantworten habe ich zudem selbst sehr viel gelernt. Man muss die Fragen anderer zunächst wirklich verstehen und die Antwort dann nicht nur kennen oder herausfinden, sondern sie auch strukturiert und nachvollziehbar erklären können. Genau das lernt man dabei sehr gut.

Auf diese Weise war ich über viele Jahre hinweg in den Top 0,5 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer dort gerankt. Nicht, weil ich das bewusst angestrebt hätte, sondern weil sich das durch die intensive Nutzung im Laufe der Zeit so ergeben hat. Mein letzter Beitrag dort stammt allerdings von März 2023. Trotzdem war ich vergangene Woche immer noch auf Platz 274 in deren Ranking – was eine gewisse Ironie hat.

Nun wird diese „gute alte Zeit“ gerne etwas verklärt. Natürlich gab es damals vieles, das positiv war: Man hat sehr viel selbst erarbeitet (weil man es musste) und dadurch oft erst wirklich verstanden, was man gemacht hat. Man hat seine Grundlagen geschärft, sich mit Algorithmen, Design-Patterns, Architektur und vielem mehr beschäftigt. Dieses Wissen musste man sich aktiv aneignen. Allerdings wird dabei oft vergessen, dass es auch damals schon viele Entwicklerinnen und Entwickler gab, die Code einfach blind von Stack Overflow kopiert und so lange angepasst haben, bis er irgendwie funktionierte – mit Betonung auf „irgendwie“. Ohne zu verstehen, was sie da eigentlich machten oder warum das funktionierte.

Im Kern ist das genau dasselbe Muster, das heute vielen Entwicklerinnen und Entwicklern vorgeworfen wird, die KI verwenden: Damals dauerte es nur länger und war mühsamer. Wer nicht verstehen wollte, konnte auch damals drumherum kommen. Und die Ergebnisse waren entsprechend genauso wackelig, wie sie es heute oft sind, wenn ohne Verständnis gearbeitet wird.

Stufe 2: ChatGPT-Nutzer

Damit kommen wir zur zweiten Stufe, dem Research-User. Das ist bei vielen der erste Kontaktpunkt mit KI, indem sie beispielsweise ChatGPT für Recherchen verwenden. Das bedeutet, man fragt nach einem kleinen Codebeispiel, lässt sich eine Library erklären, erkundigt sich nach einem HTTP-Status-Code, einem JSON-Struct oder Ähnlichem. Also im Wesentlichen all das, wofür man früher Google oder eben Stack Overflow genutzt hat.

Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich, als ich ChatGPT das erste Mal geöffnet habe, überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte – was ich dort überhaupt eingeben sollte. Ich stand wie der sprichwörtliche Ochse vor dem Berg. Von Google war ich gewohnt, ein paar Schlagwörter einzugeben, und die Suchmaschine erledigte den Rest. Hier war jedoch gefordert, einen vollständigen Text einzugeben. KI-Systeme funktionieren an dieser Stelle ein wenig anders. Das merkt man sehr schnell: Es ist enorm wichtig, ausreichend Kontext mitzugeben, Rahmenbedingungen zu formulieren, präzise zu sein, gegebenenfalls iterativ nachzusteuern oder im Zweifel sogar eine neue Session zu starten. Dieses ganze Thema des Prompt-Engineerings, das inzwischen in das umfassendere Context-Engineering übergeht, habe ich mir dann im Laufe der Zeit selbst beigebracht. Einfach, indem ich gelernt habe, was für mich gut funktioniert und was weniger. So wird man nach und nach besser.

Was mir dabei sicher geholfen hat, ist, dass ich schon seit vielen Jahren intensiv mit Sprache arbeite. Nicht nur auf YouTube, sondern auch durch hunderte, wenn nicht inzwischen tausende Fachartikel für Zeitschriften und Plattformen wie die iX, die dotnetpro, heise Developer und viele andere. Dazu kommt die intensive Beschäftigung mit Domain-Driven Design, Event-Sourcing und den Themen, die damit verbunden sind. All das hat mir geholfen, ein gutes Gespür dafür zu entwickeln, wie man mit einer KI am besten kommuniziert, damit sinnvolle Ergebnisse entstehen.

KIs machen das Ganze natürlich zunächst extrem komfortabel: Ich erhalte heute auf eine Frage, für die ich früher zehn Tabs bei Stack Overflow gebraucht hätte, innerhalb von Sekunden eine Antwort. Aber auch hier gilt im Grunde dasselbe wie damals: Wer will, kann sich die Antworten irgendwie zusammenbauen und hat dann zwar oberflächlich eine Lösung, aber kein wirkliches Verständnis erlangt und dabei auch nichts gelernt. Das war früher so und ist heute nicht anders.

Stufe 3: Copilot Coder

Die dritte Stufe beschreibt das, was für die meisten Entwicklerinnen und Entwickler heute vermutlich Alltag ist: die Arbeit mit Unterstützung durch einen in den Editor oder die IDE integrierten KI-basierten Code-Assistenten wie zum Beispiel Copilot in Visual Studio Code. Für mich persönlich war und ist das jedoch immer noch klar getrennt von Tools wie ChatGPT. ChatGPT ist für mich eher wie eine virtuelle Kollegin, mit der ich über Ideen, Architektur, Konzepte, Patterns und Lösungsansätze diskutiere. Copilot empfinde ich hingegen als eine Art sehr intelligente Autovervollständigung. Copilot nimmt mir viel Schreibarbeit ab, indem es repetitiven Code ergänzt, fehlende Tests erzeugt, Boilerplate erstellt und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich problemlos auch selbst hätte schreiben können. Ich hätte nur länger gebraucht. Insofern beschleunigt Copilot meine Arbeit, weil ich schneller durch die eher monotonen Teile des Codes komme. Die Verantwortung für den Code bleibt aber bei mir.

Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Für mich gilt immer: Ich übernehme keinen Code, den ich nicht auch selbst hätte schreiben können. Copilot ist für mich klar ein Werkzeug, das mir das Tippen abnimmt, nicht das Denken. Ich weiß, dass viele Entwicklerinnen und Entwickler das anders sehen, sich darüber freuen, dass Copilot das „irgendwie macht“ und die Vorschläge oft unkritisch übernehmen, ohne sie zu hinterfragen. Das halte ich für äußerst gefährlich, weil man dadurch letztlich die Verantwortung abgibt, die man aber trotzdem selbst tragen muss. Genau das war auch der Grund, warum ich Copilot vielen anderen KI-Werkzeugen vorgezogen habe, die zwischenzeitlich stark gehypt wurden, dabei aber suggerierten, man müsse selbst gar nicht mehr verstehen, was passiert. Dass das eine eher schlechte Idee ist, dazu haben wir vor einigen Wochen ein Video veröffentlicht.

Stufe 4: Chat First Coder

Die vierte Stufe beschreibt, was der eingangs erwähnte Artikel als „Chat First Coder“ bezeichnet. Hier verschiebt sich der Schwerpunkt noch stärker in Richtung KI: Man nutzt ChatGPT oder andere Tools nicht mehr nur, um einzelne Fragen zu klären, sondern entwickelt ganze Features oder Module damit. Auch ich habe irgendwann begonnen, Code direkt in ChatGPT zu entwickeln und mit der KI über den Code zu diskutieren, Rückfragen zu stellen, Bewertungen und Einschätzungen einzuholen. Dadurch wurde ChatGPT für mich noch mehr zu einem Sparringspartner. Ich diskutiere mit der KI, erhalte Ideen, lasse mir Alternativen vorschlagen und entscheide dann, was sinnvoll ist.

Allerdings gibt es hier klare Grenzen. ChatGPT kennt immer nur das, was explizit vorgegeben wird: Sie können eine Datei hineinkopieren, vielleicht auch zwei oder drei, aber ChatGPT hat keinen Überblick über das gesamte Projekt, über Ihre Imports, Build-Skripte, die Umgebung, Tests, Branches und so weiter – all das, was am Ende dazugehört. Natürlich könnte man das theoretisch alles manuell mitgeben, aber das ist aufwendig und nicht wirklich praktikabel. Genau hier liegt der große Vorteil von Copilot und ähnlichen Tools, weil sie direkt in der IDE arbeiten und den Kontext kennen.

Eine Möglichkeit ist Copilot Chat, das hat mich bislang allerdings wenig überzeugt. Meist war es ernüchternd und nicht besonders hilfreich. Für mich ist das bisher nicht auf einem Niveau, das wirklich weiterhilft. Was ich mir langfristig wünschen würde – und was vermutlich über kurz oder lang kommen wird –, ist ein Chat-Interface, das gleichzeitig vollen Zugriff auf meine Projekte über alle Repositories hinweg hat und darauf basierend präzise und passgenaue Antworten liefert.

Tatsächlich gehen die aktuellen Entwicklungen genau in diese Richtung. GitHub hat kürzlich vorgestellt, dass man Issues direkt einem KI-gestützten Assistenten zuweisen kann, der übrigens ebenfalls „Copilot“ heißt. Diese Issues werden dann von einer KI komplett autonom bearbeitet, und das Ergebnis wird später als Pull-Request bereitgestellt. Diese Funktion halte ich meiner bisherigen Erfahrung nach für sehr gelungen. Sie ist zwar noch nicht direkt in die IDE integriert, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein und zeigt bereits gut, wohin die Reise aktuell geht. Wenn das dann einmal direkt in den IDEs verfügbar ist, dürfte das ein echter Meilenstein sein.

Stufe 5: Vibe Coder

Die fünfte Stufe schließlich ist das, was häufig als „Vibe-Coding“ bezeichnet wird. Das bedeutet, dass Sie der KI in einem Prompt nur noch aus inhaltlicher Sicht beschreiben, was Sie haben möchten, und der Code, der dabei entsteht, ist Ihnen völlig egal. Es zählt nur, ob das Ergebnis funktioniert und die Anforderung erfüllt ist oder nicht. Das klingt für viele äußerst reizvoll, weil man damit vermeintlich alles abgeben und nur noch das fertige Ergebnis erhalten kann. Ich persönlich glaube daran allerdings nicht und halte das vor allem für keine besonders gute Idee. KI ist am Ende immer nur ein Werkzeug. Und jedes Werkzeug, das man einsetzt, sollte man – meiner Meinung nach – verstehen: Wie funktioniert es? Warum funktioniert es? Wofür ist es geeignet und wofür nicht?

All diese Fragen sind wichtig, denn es gibt in der Regel nicht nur einen Weg, um zu einem Ergebnis zu gelangen, sondern viele. Diese unterscheiden sich oft in vielerlei Hinsicht. Da kann man nicht einfach pauschal sagen, dass der eine Weg besser oder schlechter sei. Es sind häufig Abwägungen und Kompromisse, die stark vom eigenen Wertesystem und den konkreten Anforderungen abhängen. Das betrifft unter anderem Themen wie Sicherheit, Performance, Wartbarkeit, Testbarkeit und vieles mehr. Gerade weil das alles Querschnittsbelange sind, werden sie bei vollständig automatisch generiertem Code oft übersehen oder geraten gerne in den Hintergrund.

Ich glaube, dass genau das auch erklärt, warum insbesondere Personen, die selbst nicht oder nicht sehr gut programmieren können, davon so begeistert sind. Sie erkennen gar nicht, wo die Schwächen und Mängel liegen – wie auch, wenn sie nie gelernt haben, so etwas professionell zu beurteilen? Ich kann zumindest aus meiner Erfahrung sagen, dass ich bislang niemanden auf Senior-Niveau getroffen habe, die oder der gesagt hätte:

„Das halte ich für eine wirklich gute Idee.“

Natürlich kann es sein, dass die Zeit für dieses Vorgehen einfach noch nicht reif ist. Vielleicht wird das irgendwann kommen. Im Moment bin ich da jedoch eher skeptisch. Mir ist das alles noch viel zu leichtfertig.

Was bedeutet das nun abschließend? Ich finde, es zeigt zunächst: KI ist ein enorm mächtiges Werkzeug, das die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, in kürzester Zeit sehr grundlegend verändert hat. Wir können davon ausgehen, dass das auch noch eine ganze Weile so weitergehen wird. KI ist aber eben auch „nur“ ein Werkzeug. Jedes Werkzeug sollte man verstehen – nicht nur das Ergebnis, sondern auch den Weg dorthin. Denn das Ergebnis ist nicht alles. Es macht einen Unterschied, wie man zu diesem Ergebnis gelangt ist. Letztlich gilt immer noch: Sie selbst sind verantwortlich für den Code, den Sie entwickeln. Keine KI der Welt wird Ihnen diese Verantwortung abnehmen. Deshalb ist es heute wichtiger denn je, fundiertes Wissen aufzubauen, sich weiterzubilden und eigene Erfahrungen zu sammeln, um KI-generierte Ergebnisse überhaupt beurteilen zu können. Wer das nicht tut, wird es in Zukunft sehr schwer haben.

(rme)

Künstliche Intelligenz

IT Summit „Digitale Souveränität“: Das Programm steht

Digitale Souveränität ist in diesem Jahr in vielen Unternehmen und Behörden zu einem wichtigen Thema geworden. Sie ist die Voraussetzung dafür, die Digitalisierung der eigenen Organisation selbst zu gestalten, und die Grundlage einer resilienten und verlässlichen IT.

Auf dem IT Summit by heise zeigen renommierte Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, wie Unternehmen und Behörden Abhängigkeiten in den Bereichen Cloud, KI, IT-Security und Software verringern können. Erfahren Sie,

- was europäische Cloud-Hoster leisten und wie sie die Abhängigkeit von US-Hyperscalern verringern;

- wie man KI lokal betreiben kann, sodass die Daten das Unternehmen nicht verlassen;

- warum selbst verwaltete digitale Identitäten ein Schlüssel zu mehr digitaler Souveränität sind;

- wie Open Source die eigene Software-Landschaft unabhängiger macht;

- warum mehr digitale Souveränität die IT-Sicherheit verbessert.

Mehrere Fallstudien demonstrieren, mit welchen Schritten Unternehmen und Behörden ihre digitale Souveränität verbessert haben. Details zu den Vortragenden und den Themen finden Sie im Programm.

Der IT Summit 2025 findet am 11. und 12. November im Nemetschek Haus in München statt. Er richtet sich an IT-Verantwortliche, die selbst entscheiden wollen, wo sie welche Abhängigkeiten in ihrer IT eingehen. Wer jetzt bucht, kann noch ein vergünstigtes Early-Bird-Ticket erhalten.

(odi)

Künstliche Intelligenz

Die sechs besten „Star Trek“-Spiele

„Star Trek“ hat seit seiner Premiere im Jahr 1966 die Fantasie zahlreicher Menschen beflügelt – und darunter natürlich auch Spieldesigner. Den ersten Ausflug in interaktive Gefilde gönnte sich die Crew der Enterprise bereits zu ihrem fünften Geburtstag, im Jahr 1971: „Star Trek“ von Mike Mayfield, in einfachem BASIC geschrieben, bestand aus phosphorgrün leuchtendem Text und drehte sich darum, über in die klackernde Tastatur der euphemistisch „Minicomputer“ betitelten Rechenschränke wie dem „SDS Sigma 7“ eingetippte Befehle aus ASCII-Zeichen bestehende Klingonenschiffe zu finden und zu zerstören. Im Grunde also eine „Schiffe versenken“-Variante, nur dass hier die Pötte auch zurückschießen.

Von da aus ging es Schlag auf Schlag, Photonentorpedo auf Photonentorpedo, die „Star Trek“-Spiele, offiziell und inoffiziell, schossen wie Tribbles aus aus den Getreidespeichern. Logischerweise war nicht jedes davon ein Spielspaßvolltreffer – und genau deswegen haben wir uns sechs alte und neue Spiele aus Gene Roddenberrys Universum herausgefischt, die uneingeschränkt empfehlenswert sind.

Star Trek: Judgment Rites (1993)

Das Anfang 1992 veröffentlichte und damit die in seinem eigenen Namen enthaltenen Feierlichkeiten nur ganz knapp verpassende „Star Trek: 25th Anniversary“ war ein echt gutes Point-n-Click-Abenteuer. Es bot zwar nicht gerade die logischsten Rätsel diesseits des Delta-Quadranten – aber es war Fanservice pur, lebte und atmete den Geist von „Star Trek“ wie kein anderes Spiel zuvor. Was nicht zuletzt daran lag, dass für die später nachgeschobene CD-Veröffentlichung die komplette Originalcrew vor die Mikrofone geschoben wurde, inklusive William „It sickens me“ Shatner.

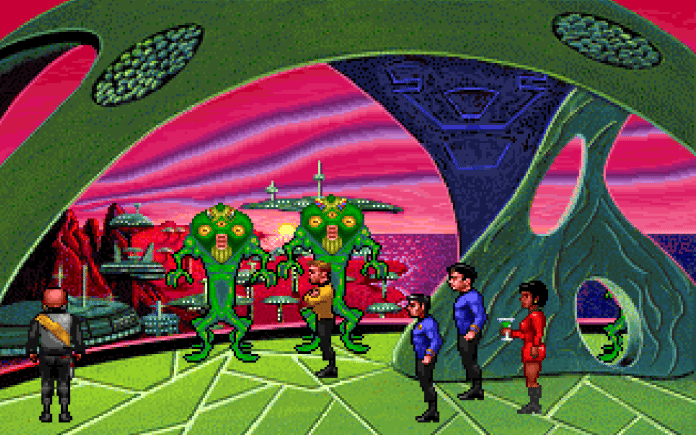

Captain Kirk, Spock, Pille und die anderen treffen in „Judgment Rites“ auf viele sehr ungewöhnliche Aliens.

(Bild: Paul Kautz)

Was aber natürlich nicht bedeutet, dass da nicht noch Platz für Verbesserungen gewesen wäre. Wie gesagt: Bei einigen der Puzzles hätte selbst Mr. Spock die kritische Augenbraue gehoben, die aufgezwungenen Raumschlachten im „Wing Commander“-Stil waren ruckelig und gerade zum Ende hin frustrierend schwer. Und das ganze Abenteuer war auch nicht sonderlich lang. Kein Wunder also, dass im November 1993 der offizielle Nachfolger in den Läden stand: „Star Trek: Judgment Rites“ war auf den ersten Blick mehr vom Gleichen: gleiche Grafik, gleiche Bedienung, alles gleich. Unter der Haube allerdings war vieles neu: deutlich aufgebohrte Präsentation, viel mehr Abwechslung im Kader (Kirk bestritt die Missionen jetzt nicht mehr nur mit Spock, Pille und einem Wegwerf-Redshirt), umfangreichere Missionen, die jetzt einen übergreifenden Handlungsrahmen boten – und die vermaledeiten Balleraufträge waren jetzt endlich optional.

„Star Trek: Judgment Rites“ ist natürlich kein Hochglanzprodukt. Aber für Fans der Originalserie bietet es noch bis heute einige der interessantesten Knobel-Abenteuer der Seriengeschichte.

Erhältlich bei: GOG, Steam

Star Trek: The Next Generation – A Final Unity (1995)

Apropos Knobel-Abenteuer: Am 23. Mai 1994 fand die gefeierte „Star Trek“-Nachfolgeserie „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ (engl: „Star Trek: The Next Generation“) mit der preisgekrönten Folge „Gestern, heute, morgen“ (engl: „All Good Things…“) seinen furiosen Abschluss. Es sollte dann noch gut ein Jahr dauern, bis die Fans weitere Abenteuer mit Picard, Riker und und Data, Worf oder Geordi La Forge erleben durften. Und zwar in einem Point-n-Click-Adventure von einer Firma, die man bis dahin eher nicht mit dieser Art von Spiel in Verbindung brachte: den Flugsimulationsexperten von Spectrum Holobyte.

A Final Unity war das erste „Star Trek“-Abenteuer, das komplett in hochauflösendem SVGA dargestellt wurde.

(Bild: Paul Kautz)

Spielt aber nicht die geringste Rolle, denn die Fans hatten bei „Star Trek: The Next Generation – A Final Unity“ nicht den geringsten Grund zur Beschwerde. Die Crew der neuen Enterprise legt sich mal wieder mit den Romulanern an, ein mysteriöses Artefakt deutet in Richtung einer lange verschollenen Zivilisation. Es gibt sehr viele Gespräche mit freundlichen und unfreundlichen Personen und Aliens zu führen, ein großer Teil der Enterprise-D darf erkundet werden. Und dann warten natürlich noch jede Menge Außenmissionen mit Tricorder-Scannereien, vielen Gegenständen und zum Teil sehr cleveren Puzzles.

„A Final Unity“ ist für Fans von TNG das, was „Judgment Rites“ für TOS-Trekker ist: Ein rundum gelungenes Abenteuer mit der jeweils besten Enterprise-Crew, das die Serienatmosphäre beeindruckender Präzision auf den Kopf trifft. Außerdem kamen auch hier alle Darsteller persönlich zu Wort – was für die meisten deutschen Spieler wohl den Erstkontakt mit den Originalstimmen der Schauspieler bedeutet haben dürfte.

Erhältlich: aktuell leider nirgends offiziell

Star Trek: Voyager – Elite Force (2000)

„Star Trek: Voyager“, die 1995 angelaufene fünfte Serie im offiziellen „Star Trek“-Kanon, spaltet die Fangemeinde noch bis heute: Auf der einen Seite gibt es fantastische Charaktere wie Captain Janeway, Commander Tuvok, den Holo-Doc sowie (ab der vierten Staffel) Seven of Nine. Auf der anderen Seite warten hier einige der schlimmsten TV-Verbrechen aller Zeiten (hust, „Threshold“, husthust) sowie eine Serie, die es niemals geschafft hat, eine wirklich eigene Identität aufzubauen.

Anfangs legt man sich noch mit den assimilationswütigen Borg an, später kommen auch noch andere Gegner ins Spiel.

(Bild: Paul Kautz)

Das ist aber für Spieler vollkommen wurscht, denn Voyager stellte den Rahmen für den noch bis heute besten Ego-Shooter im „Star Trek“-Universum. Der auf der englischen Verpackung mit dem wunderbar martialischen Motto „Set Phasers To Frag.“ gleich mit Anlauf klar machte, dass hier nicht geredet und verhandelt, sondern geballert wird. Das von den Shooter-Experten Raven Software entwickelte und im Herbst 2000 über Activision veröffentlichte Spiel nutzte die damals noch ofenfrische „Quake 3“-Engine von id Software, und lieferte damit eines der grafisch aufregendsten Abenteuer seiner Zeit. Darin konnte man sich als Mitglied des Elitetrupps „Hazard Team“ nicht nur packende Gefechte mit Borg, Klingonen oder Hirogen liefern, sondern auch eine spannende Handlung verfolgen und zwischen den Einsätzen sogar einen bemerkenswert großen Teil der Voyager erkunden.

Drei Jahre später folgte dann noch der bereits von Ritual Entertainment entwickelte zweite Teil mit dem simplen Titel „Star Trek: Elite Force II“, der ebenfalls sehr zu empfehlen ist.

Erhältlich bei: GOG

-

Online Marketing & SEOvor 1 Monat

Online Marketing & SEOvor 1 MonatTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Digital Business & Startupsvor 3 Wochen

Digital Business & Startupsvor 3 Wochen80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatPhilip Bürli › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 1 Monat

Datenschutz & Sicherheitvor 1 MonatGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten

-

Online Marketing & SEOvor 1 Monat

Online Marketing & SEOvor 1 Monat#WantaFanta: Warum Fanta und Nico Santos der Gen Z Wünsche erfüllen