Künstliche Intelligenz

Top 5: Die beste elektrische SUP-Pumpe mit Akku im Test

Eine elektrische SUP-Pumpe bläst das Stand-up-Paddle-Board, einen Kajak oder ein Schlauchboot bequem auf. Wir zeigen unsere Top 5 der praktischen Helfer.

Viele sommerliche Gadgets, von SUP-Boards über das Schlauchboot hin zum Quick-up-Pool (Deals), funktionieren dank gefüllter Luftkammern. Diese muss man vor dem Einsatz aufpumpen, was je nach Größe des Gadgets, Zeit und Kraft kostet. Das Befüllen eines Quick-up-Pools ist pro Saison immerhin nur einmal nötig – bei SUP-Boards, Kajak, Schlauchboot und Badeinsel sieht es anders aus. Hier muss man in der Regel vor jeder Benutzung die Luftpumpe zu Hilfe nehmen. Ein SUP ist zwar auch manuell mit einer Doppelhubpumpe nach rund 10 bis 15 Minuten befüllt – wehe aber, man hat mehr als nur ein Board zu füllen, dann wird der Ausflug an den See schnell schweißtreibend. Beim großvolumigen Kajak oder Schlauchboot dauert das Aufpumpen sogar noch länger.

Abhilfe versprechen elektrische Luftpumpen mit integriertem Akku, die einem die kraftraubende Arbeit auch abseits der Steckdose abnehmen. Doch wie unterscheiden sich die Geräte? Wir haben es in der Praxis ausprobiert und sieben akkubetriebene SUP-Pumpen miteinander verglichen. Welche Geräte am besten im Test abschneiden, zeigt unsere Bestenliste.

Wer weder SUP noch Schlauchboot, sondern Schwimmreifen, Badeinsel, Quick-Up-Pool oder Luftmatratze aufpumpen will, der kann zu den günstigen einstufigen Pumpen greifen und Geld sparen. Wer stattdessen Fahrrad, E-Bike oder Scooter aufpumpen will, benötigt deutlich mehr Druck und eine vollkommen andere Kategorie an Pumpen. Mehr dazu in der Top 10: Die besten elektrischen Luftpumpen mit Akku für Fahrrad & Auto ab 22 Euro.

Welche elektrische SUP-Pumpe ist die beste?

Für unsere Bestenliste haben wir uns ausschließlich die autarken Geräte mit Akku benutzt und damit unser privates Zweikammer-SUP auf 14,5 psi aufgepumpt. Einige der von uns getesteten Modelle sind auch als Variante mit nur einer 12-Volt-Stromversorgung erhältlich, der Preis ist dann entsprechend niedriger. Pumpen ohne integrierten Akku kann man alternativ mit einer Powerstation mit 12-Volt-Ausgang benutzen.

Die besten Powerstations aus mehr als 50 Einzeltests zeigen wir in der Bestenliste über die besten Powerstations. Im Praxistest hat sich allerdings gezeigt, dass der Anlaufstrom der Pumpen teils höher ist als die Leistung der 12-Volt-Ausgänge günstiger Powerstations. Wirklich sparen kann man hier nicht, weshalb wir die Pumpen mit Akku bevorzugen.

Unter den von uns getesteten SUP-Pumpen hat Topump TPS300 für 140 Euro als unser Testsieger hervorgetan. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die flotte Aufpumpgeschwindigkeit sowie der große Akku.

Preislich besonders attraktiv ist unser Preis-Leistungs-Sieger Technaxx Airpump TX-266 für 90 Euro. Das gesamte Testfeld dieser Bestenliste zeigen wir nachfolgend über unseren Preisvergleich:

Wie unterscheiden sich elektrische Luftpumpen?

Generell gibt es zwei Hauptunterscheidungsmerkmale bei den elektrischen Luftpumpen für aufblasbare SUP-Boards, Kajak und Schlauchboot. Da gibt es die etwas kompakteren und günstigeren einstufigen Modelle und die teureren, zweistufigen Pumpen. Während erstere mit immer gleicher Kraft und Luftmenge arbeiten, verfügen die besseren Pumpen über zwei unterschiedliche Leistungsstufen. Stufe Eins fördert eine höhere Menge Luft, schafft aber keinen hohen Druck. Stufe Zwei pumpt zwar weniger Luft, diese aber mit mehr Druck.

Das zweite Hauptunterscheidungsmerkmal betrifft die Art der Stromversorgung. Die günstigen Luftpumpen arbeiten in der Regel mit 230 Volt oder besser noch 12 Volt aus dem Kfz-Anschluss (Zigarettenanzünder). Die teureren Luftpumpen funktionieren zwar ebenfalls per Netzstrom, haben aber zusätzlich einen Akku an Bord. Der höhere Preis ermöglicht somit eine autarke und insofern deutlich flexiblere Nutzung der Elektropumpen.

Ob zusätzliche Merkmale wie Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss, integrierte Taschenlampe oder im Lieferumfang enthaltene Tragetasche wichtig sind, muss jeder selbst entscheiden.

Wie groß sind elektrische SUP-Pumpen?

Elektrische Luftpumpen für Schlauchboot und SUP sind etwa so groß wie ein Schuhkarton. Der integrierte Akku hat dabei kaum oder keine Auswirkungen auf Größe und Form der Geräte. Die von uns getesteten elektrischen Luftpumpen wiegen zwischen 1,5 kg und 3,2 kg. Am leichtesten ist die Technaxx Airpump TX-266, am schwersten ist das Modell von Airbank.

Was kann eine elektrische Pumpe für SUP & Co.?

Alle fünf getesteten Pumpen verfügen über eine Auf- und Abpumpfunktion und dementsprechend über zwei Anschlüsse für den im Lieferumfang enthaltenen Luftschlauch. Dieser kommt in der Regel mit einem Satz verschiedener Aufsätze und Dichtungsringe, um damit sowohl SUP, Schlauchboot als auch Luftbett, Luftmatratze oder Kite aufzupumpen.

Der Schlauch der Pumpe von ATG ist deutlich länger als der von Airbag oder den Topump-Modellen. TechStage.de

Auch ein Display und Funktionstaster zum Einstellen und Überprüfen des Drucks ist bei allen Modellen vorhanden. Auf Wunsch kann hier zwischen der Anzeige in bar und psi gewechselt werden.

Zum Laden verfügen fast alle Geräte über einen 12-Volt-Kfz-Anschluss (Zigarettenanzünder) und ein Netzteil für die Steckdose.

Die meisten der getesteten Modelle können auch als Powerbank verwendet werden, um damit etwa das Smartphone zu laden. Das Modell Dr. Meter hat zudem eine Taschenlampe integriert und eine praktische Tasche im Lieferumfang.

Wie unterscheiden sich die Akkus?

Die Akkukapazität bewegt sich bei den von uns getesteten Produkten von 7200 mAh bis 12000 mAh. Zwischen drei und fünf Boards lassen sich je nach Modell so mit Luft befüllen.

Allerdings geben die Hersteller hier nicht an, um welche Boards es sich handelt. SUPs sind in ganz unterschiedlichen Größen mit verschiedenem Volumen erhältlich. Auch der benötigte Druck hat großen Einfluss auf den Akkuverbrauch.

Im Praxistest nutzen wir unser privates SUP von AKD mit zwei getrennten Luftkammern und den Abmessungen 325 × 82 × 15 cm und einem empfohlenen Druck von maximal 15 psi. Dieses Brett können alle Testgeräte mindestens zweimal in Folge auf- und wieder leerpumpen. Mit den Modellen von AGT, Dr. Meter, Airbank und der Topump TPS300 sind auch drei bis vier Boards möglich, bevor der Akku leer ist. Allerdings sollte man hier regelmäßig Pausen einlegen, um die Pumpen nicht zu überhitzen.

Wie stark muss man ein SUP aufpumpen?

In der Regel erreichen die zweistufigen elektrischen Luftpumpen einen Druck von 15 bis 20 psi. Wie viel tatsächlich benötigt wird, hängt vom Anwendungszweck ab. Die meisten SUP-Boards sind mit 15 psi ausreichend befüllt. Den gewünschten Luftdruck stellt man an unseren Testgeräten bequem per Display und Funktionstasten ein. Wird der zuvor gewählte Wert erreicht, stoppen die Pumpen automatisch. Das klappt auch beim Absaugen der Luft, um das SUP zusammenzupacken. Dann allerdings muss man den Schlauchanschluss am Gerät tauschen und das Ventil vom Board öffnen.

Zwar reichen auch einstufige Luftpumpen, um etwa Luftmatratzen und Schlauchboote zu befüllen, bei SUP-Boards mit einem höheren empfohlenen Druck von 15 bis 20 psi (1,38 bar) kommen aber günstige Modelle schnell an Grenzen. Im Ergebnis dauert das Aufpumpen im besten Fall deutlich länger oder man muss gar zusätzlich noch mit der Handpumpe nachhelfen.

Speziell für SUP Boards beworbene einstufige Hochdruckpumpen wie Outdoormaster The Dolphin schaffen die in der Regel erforderlichen 15 psi problemlos. Man muss hier aber genau auf die Herstellerangaben achten. Die mit den 18-Volt-Akkus des Herstellers betriebene, elektrische Luftpumpe von Bosch ist etwa prima für Badespielzeug und Quick-up-Pool geeignet, für SUPs fehlt es aber an Leistung. Ähnlich sieht es mit den günstigen Pumpen ab etwa 25 Euro aus – diese eignen sich im besten Fall für die Vorarbeit am SUP. Für den für die Stabilität benötigten Druck muss man dann allerdings per Handpumpe sorgen.

Alle fünf Testgeräte arbeiten mit einer zweistufigen Hochdruckpumpe. Die erste Stufe dient zum Befüllen mit großer Luftmenge. Hier liegt der maximale Luftdurchsatz bei bis zu 350 Litern Luft pro Minute. Sind Board oder Boot dann einigermaßen aufgefüllt, startet die zweite Stufe. Diese fördert zwar weniger Luft, schafft es aber, den benötigten hohen Druck zu erzeugen.

Sowohl für die Tests als auch in der Praxis pumpen wir unser Board mit 14,5 psi auf – in der Vergangenheit haben wir damit gute Erfahrungen gemacht, auch wenn die Empfehlung bei 15 psi liegt. Diesen Druck schaffen alle getesteten elektronischen Pumpen problemlos. Stufe Eins ist bei den SUPs nur die ersten zwei, drei Minuten aktiv. Den größten Teil der Zeit sind die Geräte dann damit beschäftigt, den benötigten hohen Druck aufzubauen.

Zwar gibt es auch Boards mit weniger empfohlenem Druck, in der Regel werden aber 15 psi benötigt. Allerdings sollte man genau hinsehen. Hochwertige SUPs benötigen zum Teil sogar 20 psi – was etwa die erreichbaren 16 psi der Sportime Booster übersteigt. Der Rest unseres Testfeldes schafft bis zu 20 psi. Markengeräte von Airbag oder Topump schaffen problemlos mehrere Boards in Folge. Günstigen Pumpen sollte man nach spätestens 15 bis 20 Minuten eine Pause gönnen, um Schäden durch Hitzeentwicklung zu vermeiden.

Bei Schlauchbooten ist der benötigte Druck mit 2 bis 4 psi deutlich geringer, allerdings wird deutlich mehr Luftvolumen benötigt. Hier ist es deshalb genau umgekehrt und den größten Teil der Zeit laufen die Pumpen auf Stufe Eins. Lediglich am Ende wird kurzer Druck aufgebaut.

Wie laut sind elektrische Luftpumpen?

Kommen wir zum unangenehmen Teil, der leider sehr hohen Lautstärke der elektrischen Pumpen. Zwar gibt es auch hier Unterschiede, wirklich leise ist aber keine der Luftpumpen. Was am ruhigen Seeufer nur unschön ist, sorgt am Baggersee und auf dem Campingplatz schnell für böse Blicke. Während die elektrischen Luftpumpen in Stufe Eins noch moderat wie ein lauter Ventilator klingen, machen sie in Stufe Zwei richtig Krach und erreichen Werte zwischen 83 und 95 dB. Zum besseren Verständnis: Ein Schallpegel ab 85 dB kann das menschliche Gehör bereits nachhaltig schädigen. Schallwellen ab 95 dB sind für den Menschen auf Dauer fast unerträglich, was wir so bestätigen können.

Die kleine Topump TPS260 ist nur halb so groß wie die Airbag-Pumpe, aber deutlich lauter. TechStage.de

Am wenigsten schlimm empfinden wir die Geräuschentwicklung bei AGT und der Topump TPS300. Hier haben wir kein schlechtes Gewissen, unser SUP am Rande des Badestrandes zu befüllen. Das ist aber nicht immer so.

Die mit großem Abstand unangenehmste und lauteste Pumpe im Testfeld ist die Airbank Whale Shark Pro. In geschlossenen Räumen ist die Lautstärke nur mit Gehörschutz auszuhalten. Aber auch im Freien macht man sich mit dieser Pumpe keine Freunde. Wer am See oder auf dem Campingplatz nicht zur Persona non grata erklärt werden will, sollte diese Pumpe nur zu Hause verwenden.

Wie unterscheiden sich Pumpen für SUP und Fahrrad?

Zwar erreichen diese Pumpen mit 6 bis 11 bar einen deutlich höheren maximalen Druck, allerdings fördern sie viel weniger Luft als eine SUP-Pumpe. Zwar gibt es Ventil-Adapter, mit denen solche Fahrradpumpen auch am SUP oder Schlauchboot angeschlossen werden können, allerdings sollte man sich dieses Investment sparen. Das Aufpumpen des SUPs mit einer elektrischen Fahrradluftpumpe würde Stunden dauern.

Welches sinnvolle Zubehör für SUPs gibt es?

Besser als in einen Adapter für die Fahrradpumpe ist das Geld etwa in einen Schalldämpfer für das Luftventil investiert. Das Ablassen der Luft aus den mit hohem Druck gefüllten Boards erzeugt ein sehr lautes Zischen, was nicht nur die eigenen Ohren belastet. Wer seine Umwelt und Mitmenschen schonen und nicht erschrecken will, bekommt mit dem Silent Air Remover für 40 Euro eine teure, aber optimal funktionierende Lösung.

Eine weitere gute Investition beim Kauf einer elektrischen Luftpumpe kann ein längerer Luftschlauch sein. Der Schlauch der SUP-Pumpe von AGT ist etwa recht kurz und starr, weshalb er auf lange Sicht besser durch eine längere und flexiblere Variante ersetzt werden sollte. Vernünftige Luftschläuche gibt es ab etwa 20 Euro.

Für den Transport auf dem Wasser empfehlen wir die Anschaffung eines sogenannten Drybags ab 10 Euro. Die komplett wasserdichten Taschen halten Handtuch, Ersatzkleidung und Smartphone in jedem Fall trocken. Wer dem Trubel am Ufer entkommen will, kann sein SUP auch schön als schwimmenden Liegestuhl verwenden. Damit das Board beim Sonnenbad nicht abtreibt, lohnt sich hier die Investition in einen kleinen SUP-Anker für etwa 25 bis 30 Euro.

Ob die mehreren hundert bis über zweitausend Euro für einen SUP-Motor angemessen sind, können wir derzeit bisher nicht beantworten. Erhältlich sind die Elektromotoren inzwischen in großer Auswahl – ein Testgerät haben wir aber bisher bis jetzt nicht in die Finger bekommen.

Was kosten SUP oder Badeplattform?

SUP-Boards sind aus verschiedenen Gründen so beliebt. Die Multifunktionsboards können zum Planschen, ernsthaften Stand-up-Paddeln oder im Sitzen als Kajak eingesetzt werden. Der Transport der nur rund 10 kg leichten Boards ist dank der kompakten Masse problemlos auch im Kofferraum möglich – anders als beim klassischen Surfbrett. Hinzu kommt ein in den vergangenen Jahren immer weiter gesunkener Preis. Günstige Einsteiger Allround-Boards inklusive Handpumpe und Paddel gibt es mittlerweile in ordentlicher Auswahl für unter 150 Euro. Etwas höherwertige Modelle mit doppelter Luftkammer sind deutlich teurer.

Wer keine sportlichen Aktivitäten auf dem Brett plant, sondern es lediglich als schwimmende Liege benutzen will, sollte sich alternativ die sogenannten Badeplattformen ansehen. Diese luftgefüllten Plattformen sind ähnlich wie die SUPs aufgebaut und dementsprechend ebenso stabil, nur eben deutlich größer. Mit den weichen und empfindlichen Badeinseln sind diese deutlich stabileren, aber teureren Schwimminseln nicht zu vergleichen. Hier kann man bequem etwa den Liegestuhl samt Sonnenschirm zu Wasser lassen.

Alternativen

Anbei zeigen wir weitere elektrische Luftpumpen mit Akku für SUP, Schlauchboot und Co. aus unserem Preisvergleich. Wer weder SUP noch Kajak, Schlauchboot & Co., sondern Schwimmreifen, Luftmatratze und Ähnliches aufpumpen will, der kann zu den günstigen einstufigen Pumpen greifen und Geld sparen.

Fazit

Wer sich nicht bereits vor der Tour mit Boot oder Stand-Up-Board verausgaben will, bekommt ab etwa 60 bis 70 Euro ausreichend starke elektrische Luftpumpen, die einem die Arbeit abnehmen. Ohne internen Akku oder zusätzliche Powerstation kann man damit allerdings nur in direkter Umgebung zum Pkw arbeiten. Am besten und flexibelsten sind die zweistufigen elektronischen Luftpumpen mit On-Board-Akku, welche ab etwa 90 Euro erhältlich sind. Hier klappt das automatische Aufpumpen auch fernab jeder Steckdose.

Zwar kann man auch externe Stromquellen nutzen, deren Anschaffung ist allerdings deutlich höher als der Aufpreis für einen internen Akku. Was unsere Praxiserfahrung angeht, sollte man bei einer elektrischen SUP-Pumpe nicht an der falschen Stelle sparen. Die Preisunterschiede sind aus unserer Sicht geringer als die praktischen Unterschiede in Hinblick auf Leistung und Lautstärke. Letztlich sind auch No-Name-Geräte nicht günstig, und so lohnt sich der Griff zum stärkeren und leiseren Markengerät.

Letztlich machen alle der von uns getesteten Pumpen ihren Job, wer aber schon Geld in die Hand nimmt, möchte auch das Maximum herausholen, weshalb wir den Griff zu unserem erstplatzierten Modell empfehlen. Die von uns erstellte Reihenfolge wurde aufgrund unserer Testergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Wer andere Anforderungen hat, etwa ein kleineres SUP oder ein großes Schlauchboot, mag zu anderen Testergebnissen kommen.

Weiteres sommerliches Zubehör zeigen wir in den Ratgebern:

Künstliche Intelligenz

25 Jahre „Diablo 2“: Klick, Klick, Klick, Klick, Klick…

„Diablo 2“ ist vieles: Action-Rollenspiel, genau 25 Jahre alt, Vernichter von Fleischbestien, Auslöser von Sehnenscheidenentzündungen und eine Gefahr für das Sozialleben. Das gilt auch für die Entwickler von Blizzard North, die nach der aufreibenden Erschaffung von „Diablo“ fast nahtlos die Arbeiten am Nachfolger aufnahmen. Was laut einem Postmortem, das Projektleiter Erich Schaefer in der Oktober-2000-Ausgabe des Entwicklermagazins „Game Developer“ veröffentlichte, alle Beteiligten an den Rand ihrer körperlichen und seelischen Kräfte drückte: Die Arbeiten an „Diablo 2“ dauerte etwas mehr als drei Jahre, von denen das Team die zweite Hälfte praktisch im Dauercrunch verbrachte.

Das lag vor allem daran, dass „größer, schöner, besser, mehr!“ das wichtigste Entwicklungscredo war. Am eigentlichen Spieldesign wurde nicht viel geändert – und warum auch? Der Gameplay-Loop hatte sich bereits als ebenso erfolgreicher wie süchtig machender Jackpot entpuppt: Man rennt durch zufällig ausgewürfelte Dungeons, klickt Gegner kaputt, erhält dafür fette Beute, für die man sich immer bessere Ausrüstung leisten kann, woraufhin man in der Lage ist, immer härtere Gegner zu erledigen, was bessere Beute gibt, die bessere Ausrüstung ermöglicht, woraufhin man in der Lage ist…

heise online

)

Immer baumelt die motivierende Möhre vor der Nase, die verspricht, dass beim nächsten Gegnerkontakt bestimmt ein cooles Item abfällt oder man genug Erfahrungspunkte für den nächsten Levelaufstieg erhält. Klar, sind das Beschäftigungstherapie-Hamsterräder. Und rein logisch kann man nicht erklären, wieso man sich wieder und wieder und wieder und wieder dem „Okay, nur noch fünf Minuten, wirklich!“-Selbstbetrug hingibt. Man stellt nur irgendwann fest, dass neben einem ungefragt die Sonne aufgeht.

Das Ende der Dauerklickerei

Es gab natürlich schon vor dem ursprünglichen „Diablo“ Rollenspiele, in denen in Echtzeit gekämpft wurde, man denke da nur an Westwoods 1993er-Klassiker „Lands of Lore: The Throne of Chaos“. Aber erst „Diablo“ macht das pausenlose „Klick, Klick, Klick, Klick, Klick“ zu einem zentralen Spielelement, dem endlos viele Gegner und Computermäuse zum Opfer fielen. Dieser Vernichtungswille, zumindest in Hinsicht auf die vorhandene Hardware, wurde in „Diablo 2“ etwas zurückgekurbelt, denn man muss jetzt nicht mehr pausenlos das linke Mausohr malträtieren, um einen Gegner zu Tode zu klicken: Einmal anvisiert, wird der Feind automatisch so lange angegriffen, wie man die Maustaste gedrückt hält.

Ansonsten wurde vor allem aufgestockt: bessere Grafik, mehr Regionen, abwechslungsreichere Landschaften, mehr Gegner, mehr Items, mehr mehr. Anstelle von drei Charakterklassen (Krieger, Magier und Jägerin) gibt es jetzt fünf (Barbar, Amazone, Paladin, Totenbeschwörer und Zauberin). Die sich nicht nur in Sachen Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität und Energie sehr stark voneinander unterscheiden, sondern vor allem sehr unterschiedliche Kampf- und Magie-Schwerpunkte besitzen und so mehrfaches Durchspielen sehr reizvoll machen. Kriegt man sie alle auf dem Maximallevel von 99 gekloppt?

Anstelle immergleicher Dungeons gab es jetzt eine ausgefeilte, abwechslungsreiche Welt; im Laufe der vier langen Kapitel durchquert man unter anderen Wüsten und Dschungel, bevor man sich in der Hölle das finale Gefecht gegen Diablo liefert. Eine jederzeit einblendbare Übersichtskarte sorgt für ständige Klarheit ohne Sackgassen. Und drückt man nach einem harten Gefecht gegen mehrere Gegner auf die Alt-Taste, zeigt einem das Spiel sämtliche im Bild befindlichen Beutegegenstände deutlich markiert an, inklusive einer sehr hilfreichen Bewertung. Oder anders ausgedrückt: „Diablo“-Kenner fühlten sich hier vom ersten Augenblick an direkt zuhause.

Künstliche Intelligenz

Missing Link: Machtzentrale Palantir – eine Software lenkt Organisationen

Kaum ein Technologieunternehmen polarisiert so stark wie Palantir Technologies. Das 2003 gegründete US-Unternehmen hat sich vom geheimnisvollen Start-up mit CIA-Verbindungen zu einem börsennotierten Konzern entwickelt, der Regierungen und Großkonzerne weltweit beliefert. Palantir verspricht, aus den Daten moderner Organisationen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Während Befürworter die Software als revolutionäres Werkzeug für datenbasierte Entscheidungen preisen, warnen Kritiker vor Überwachung, Intransparenz und Vendor-Lock-in-Effekten. Doch was steckt technisch dahinter?

„Palantir ist keine Datenfirma, sondern eine Softwarefirma“ betont das US-Technologie-Unternehmen seit Jahren. Dabei will Palantir mit seiner Software die zentrale Infrastruktur zur Entscheidungsunterstützung für jede Organisation sein. Um das zu erreichen, müsse man „Ordnung ins Datenchaos“ bei den Kunden bringen und eine vernetzte Organisation schaffen. Das Geschäftsmodell von Palantir beruht auf Software-as-a-Service, zu den Lizenzkosten kommen Servicegebühren und Schulungskosten. Wer sich für Palantir entscheidet, macht sich abhängig und verlagert seine digitale Infrastruktur in ein proprietäres Ökosystem.

Der Einsatz von Palantir bedeutet nicht nur eine technische, sondern auch eine strukturelle Bindung der eigenen Organisation an das US-Unternehmen. Ein späterer Systemwechsel ist aufwendig. Zwar bietet Palantir zahlreiche Schnittstellen, um bestehende Systeme und Datenquellen zu integrieren, aber keine Möglichkeit das einmal aufgebaute System zu einem anderen Anbieter umzuziehen. Bestimmte Daten lassen sich exportieren, doch das eigentliche Kapital – die semantischen Strukturen, Logiken, Interaktionen – sind tief mit Palantirs System verknüpft und funktionieren nur dort. Im Zentrum der Architektur steht eine einheitliche Ontologie – ein formales Bedeutungsmodell, das festlegt, wie Daten der Organisation verstanden, verknüpft und operational nutzbar gemacht werden. Auf einem solchen System basierende datengetriebene Entscheidungen und Prozesse können die Arbeitsweise einer Organisation verändern.

Was fehlt: In der rapiden Technikwelt häufig die Zeit, die vielen News und Hintergründe neu zu sortieren. Am Wochenende wollen wir sie uns nehmen, die Seitenwege abseits des Aktuellen verfolgen, andere Blickwinkel probieren und Zwischentöne hörbar machen.

Palantir verändert Organisationen

Ob sich Palantir als bundesweite Interimslösung für die Polizei eignet und eingeführt werden soll, wie es der Bundesrat im März 2025 gefordert hat und sich einige Innenminister wünschen, erscheint fraglich. Inzwischen zeigt sich wachsender Widerstand gegen die US-Big-Data-Software für die Polizei und bei der Innenministerkonferenz (IMK) konnte keine Einigung für die bundesweite Einführung von Palantir erzielt werden. Stattdessen stellte die IMK in ihrem Beschluss vom 18. Juni 25 fest, „dass die Fähigkeit der automatisierten Datenanalyse als ein Schlüsselelement der künftigen digitalen Sicherheitsinfrastruktur hinsichtlich Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und ihrer Rechtskonformität keiner strukturellen Einflussmöglichkeit durch außereuropäische Staaten ausgesetzt sein darf“ und „vor diesem Hintergrund die Entwicklung einer digital souveränen Lösung anzustreben ist“.

Den Bundesländern steht es nach wie vor frei, (weiter) mit Palantir zusammenzuarbeiten. Baden-Württemberg plant bereits seit Längerem die Einführung einer Landes-VeRA und hat dafür nach Rücksprache mit Bayern 18,5 Millionen Euro an Haushaltsmittel für 2025/2026 veranschlagt. Auch Sachsen-Anhalt möchte Palantir einführen, berichtet der MDR.

Wie sich die Arbeitsweise mit Palantir ändert, zeigen die Erfahrungen bei der Landespolizei Hessen, die Palantir Gotham als „HessenData“ seit 2017 einsetzt. Jährlich werden mehrere Tausend Abfragen mit dem System durchgeführt, das von jedem Arbeitsplatz aus erreichbar ist. Als im Februar 2023 das Bundesverfassungsgericht die Regeln zur Datenanalyse bei der Polizei beanstandete, wurde dem Land Hessen eine Frist für die Gesetzesänderung eingeräumt, in der die Nutzung von HessenData unter Auflagen weiter erlaubt war. Hessen passte seine Rechtsgrundlage an, weshalb HessenData weiter in Betrieb ist. Das System sorge für mehr Effizienz und „eigentlich ist jede Nutzung im Alltag der Kollegen schon ein Riesenerfolg“, zitiert die SZ in einem aktuellen Beitrag eine Polizistin aus dem Innovation Hub 110, die für den Betrieb der Plattform verantwortlich ist. Palantir scheint fester Bestandteil der hessischen Ermittlungsarbeit zu sein und Hessen ist auch an einem Ausbau der Analysefähigkeiten mit KI interessiert. So nahmen Mitarbeiter des Innovation Hub 110 im Mai 2025 mit einer eigenen Live-Demo an einer AIP Expo von Palantir in München teil, wie sie auf LinkedIn mitteilten. Palantir veranstaltet solche AIP Expos als geschlossenes Networking-Event für Führungskräfte aus seinem Kundenstamm, um die Integration von KI in seine Produkte in der Praxis durch einzelne Kunden selbst vorführen zu lassen.

Um die dahinterliegende Systemarchitektur besser einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf die zentralen Palantir-Produkte – insbesondere auf die modular aufgebauten Plattformen Foundry und Gotham. Sie bilden die technische Grundlage für Anwendungen wie HessenData , DAR (NRW) oder VeRA (Bayern), die sich mittels AIP (Artificial Intelligence Platform) leicht mit KI-Funktionalitäten ergänzen lassen könnten.

Keine Datenplattform, sondern ein Betriebssystem

Die Hauptprodukte sind Palantir Foundry und Palantir Gotham, dazu kommen Palantir AIP und Palantir Apollo. Alle Produkte werden als „Plattformen“ beworben, wobei betont wird, dass sie keine Datenplattform, sondern eine modular aufgebaute Betriebsplattform sind, und als OS dienen sollen.

Foundry wird als „Ontologie-basierte Betriebssystem für das moderne Unternehmen“ beworben; während der Slogan „Deine Software ist das Waffensystem“ für Gotham als „Betriebssystem für die globale Entscheidungsfindung“ bei Behörden und Organisationen im Sicherheitsbereich wirbt.

Das Betriebssystem setzt sich in seiner Basis aus dem „Palantir Data Store“ als physische/technische Ebene der Speicherstruktur für Roh- und Transformationsdaten und der Ontologie als logischer Bedeutungsebene für die Daten zusammen. Der „Palantir Data Store“ ist Bestandteil von Foundry. In Foundry erfolgt die Datenintegration, -modellierung und -analyse.

Von 100 fragmentierten zu einem Palantir-System

Die Ontologie ist als zentrales Struktur- und Organisationsprinzip das Herzstück des Palantir-Systems, das zum semantischen Rückgrat der das System nutzenden Organisation wird.

Eine Ontologie ist ein formales Modell, das Konzepte, Entitäten und ihre Eigenschaften und Beziehungen zueinander einheitlich und strukturiert beschreibt.

So wird eine gemeinsame Bedeutungswelt in einem zentralen System geschaffen, in dem Daten quer über Systeme hinweg aus unterschiedlichsten Quellen und Formaten zusammenfließen, vereinheitlicht, kontextualisiert und analysierbar werden.

Über heterogene IT-Systemlandschaften einer Organisation und ihrer Daten hinweg wird mit der Ontologie eine gemeinsame Sprache als semantische Zwischenebene (Semantic Layer) geschaffen. Und diese Sprache kann auch in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen genutzt werden, wenn sie dieselbe Ontologie nutzen.

Mit Palantirs Ontologie wird ein digitaler Zwilling einer Organisation erstellt. Daten, Prozesse, Regeln und Nutzerinteraktionen werden in einem einheitlichen Modell strukturiert zentral zusammengeführt – dieses Wissen lässt sich maschinell verarbeiten, durchsuchen und logisch verknüpfen. Es lassen sich nicht nur Zusammenhänge verstehen und Rückschlüsse ziehen, sondern auch steuerbare Aktionen durchführen.

Diese Ontologie ist vollständig anpassbar und erweiterbar – sie bildet die Struktur, auf der alle Analysen, Datenflüsse und Benutzeroberflächen in Palantir-Produkten aufbauen. Über die Ontologie wird bestimmt, was sichtbar wird, was verknüpft wird, was als relevant gilt.

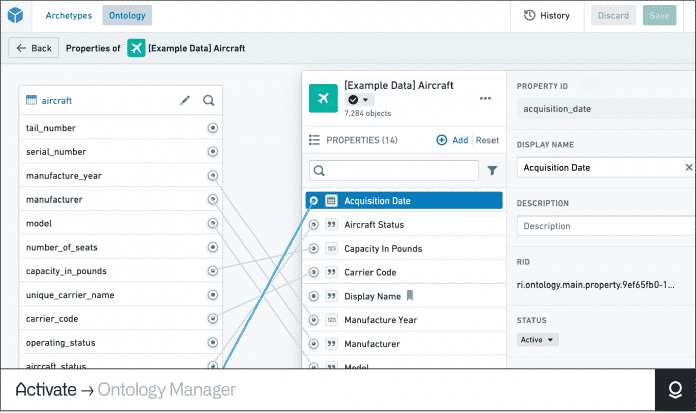

Im „Ontology Manager“ definiert man Entitäten – im Beispiel ein Passagierflugzeug – und weist ihnen Eigenschaften zu. Die Ontologie verknüpft diese mit (Echtzeit-)Daten, Prozessen, Regeln und führt sie in einem einheitlichen Modell strukturiert zentral zusammen.

(Bild: Screenshot/Palantir)

Die Kern-Komponenten der Palantir-Ontologie

- Object Types – definieren Entitäten wie zum Beispiel „Person“, „Sache“, „Ereignis“, „Vorfall“, „Produktionslinie“, „Konzept“

- Properties – beschreiben Eigenschaften/Attribute dieser Entitäten, etwa „Name“, „Kennzeichen“, „Ort“, „Datum“, „Zeitstempel“

- Shared Properties – beschreibt eine Eigenschaft, die auf mehreren Objekttypen verwendet wird, so lassen sich Eigenschaftsmetadaten zentral verwalten

- Link Types – repräsentieren Beziehungen zwischen Entitäten, zum Beispiel „enthält“, „war bei“, „kennt“, „verwendet“, „wohnt“, „Fahrer“, „Mitfahrer“, „ist Mitglied bei“, „Zeuge“, „Beschuldigter“, „Tatverdächtiger“

- Action Types – ermöglicht Änderungen an den Entitäten, ihren Eigenschaften und Beziehungen. Dabei können nach Durchführung der Aktion auch (automatisiert) weitere Aktionen folgen, die in den jeweiligen Aktions-Schemata hinterlegt sind.

- Functions – ermöglichen die Interaktion mit den Entitäten in Form von Logiken, die ausgeführt werden

- Object Views – Darstellung von Informationen und Arbeitsabläufen, die sich auf ein bestimmtes Objekt beziehen, es könnte etwa ein Steckbrief angezeigt werden oder eine detaillierte Darstellung aller mit einem Objekt zusammenhängenden Informationen

- Rollen – die direkte Anwendung von Rollen auf jede Ontologie-Ressource, unabhängig von den Berechtigungen auf die ursprüngliche Datenquelle

- Interfaces – abstraktes Schema für Schnittstellen ist ein Ontologietyp, der die Form eines Objekttyps und seine Funktionen beschreibt. Schnittstellen ermöglichen eine konsistente Modellierung und Interaktion mit Objekttypen, die eine gemeinsame Form haben.

Künstliche Intelligenz

Digital Markets Act: Apple baut App Store in der EU erneut um

Apple kommt der EU-Kommission entgegen und führt weitere Anpassungen im europäischen App Store durch, um dem Digital Markets Act (DMA) zu entsprechen. Dies hatte sich bereits abgezeichnet, da dem Konzern sonst hohe zusätzliche Strafen gedroht hätten. Auf Entwickler kommen erneut neue Tarife und vor allem Möglichkeiten zu, ihre Anwendungen über den Apple-Softwareladen und darüber hinaus zu vermarkten. Das Tarifdickicht ist allerdings nur schwer zu durchblicken – erst in den kommenden Tagen dürften weitere Details folgen.

CTF geht, CTC kommt

Laut Apple dürfen Entwickler künftig Angebote „über alle Kanäle“ bewerben, nicht nur ihre eigenen Websites. Das dürfen sowohl andere Apps, alternative App-Marketplaces (wie Apple alternative App-Läden nennt) und externe Websites sein. In-App-Inhalte dürfen eine native UI sowie In-App-Webansichten haben, um etwa für Käufe über das eigene Angebot zu werben. Entwickler können zudem beliebige URLs verwenden, nicht mehr nur eine statische – Tracking ist auch erlaubt, genauso wie Redirects. Links und Werbung dürfen „frei gestaltet“ werden, so Apple weiter. Auch die Dialoge, in denen Apple darauf hinweist, dass die Nutzer den App Store verlassen („Scare Sheets“), werden weniger – sie können zudem mittels Opt-out verborgen werden. Auch die Installation alternativer App-Marketplaces wird vereinfacht und für Nutzer weniger beschwerlich.

Apple verändert gleichzeitig auch seine Gebühren – teilweise jetzt und teilweise mit Stichtag 1. Januar 2026. Dies gilt für alle Entwickler, egal ob sie direkt vertreiben, den App Store für In-App-Verkäufe nutzen oder alternative App-Marketplaces verwenden. Die umstrittene „Core Technology Fee“ (CTF) für „digitale Güter und Dienste“ entfällt ab dem 1. Januar. Sie wird durch eine „Core Technology Commission“ (CTC) und eine „Initial Acquisition Fee“ ersetzt. Diese beträgt 2 Prozent auf Verkäufe von digitalen Gütern und Diensten „durch neue Nutzer“ innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten Download einer App. Entwickler im Rahmen des „Small Business Program“ (unter einer Million US-Dollar Umsatz pro Jahr) müssen die CTC nicht entrichten. Auch für User, die bereits existieren, muss die CTC nicht entrichtet werden.

Sweeney: „Kommerziell verkrüppelt“

Weiterhin wird Apple zwei neue „Tiers“ als „Store Service Fee“ einführen. Für 5 Prozent Provision (Tier One) gibt es grundlegende Dienste wie „App-Vertrieb und App-Auslieferung“, Sicherheitsfunktionen sowie App Management. Für 13 Prozent (Tier Two) sind „alle Dienste aus dem heutigen App Store“ enthalten. Was das konkret bedeutet, muss sich noch zeigen. Verwirrenderweise gibt es laut Angaben von 9to5Mac auch noch eine weitere Tarifstufe der CTC, die allerdings offenbar dauerhaft anfällt, wenn über alternative Wege verkauft wird: Sie soll 5 Prozent betragen. Verwirrenderweise wird es anfangs noch CTC und CTF noch gleichzeitig geben, zudem hat Apple zwei verschiedene „Terms“ (Standard und Alternative), was Entwickler zusätzlich verwirrt.

In einer ersten Reaktion bekam Apple gleich wieder Kritik ab: Epic-Chef Tim Sweeney, der sich mit Apple seit Jahren im Rechtsstreit befindet, schrieb auf X, Apples Anpassungen seien „Malicious Compliance“, konkurrierende Bezahlverfahren würden nicht nur besteuert, sondern auch „kommerziell verkrüppelt“.

(bsc)

-

Online Marketing & SEOvor 2 Wochen

Online Marketing & SEOvor 2 WochenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Wochen

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 WochenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenPhilip Bürli › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 Wochen“Wir haben doch nichts zu erzählen…” – 3 Tricks für neue Social Media Content Ideen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Wochen

Online Marketing & SEOvor 2 WochenAus Marketing, Medien, Agenturen & Tech: Diese 40 klugen Köpfe unter 40 müssen Sie kennen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Wochen

Online Marketing & SEOvor 2 Wochen#WantaFanta: Warum Fanta und Nico Santos der Gen Z Wünsche erfüllen