Datenschutz & Sicherheit

Trittbrettfahrer per Vibe Coding: Sicherheitsmeldungen verraten wichtige Details

Cyberkriminelle und staatliche Angreifer setzen immer häufiger auf KI zur Unterstützung ihrer digitalen Attacken. Wie sehr ihnen Veröffentlichungen von Sicherheitsforschern dabei die Arbeit erleichtern, haben nun Sicherheitsforscher von Trend Micro untersucht. Sie spannten unbeschränkte Large Language Models (LLMs) ein, um anhand eigener Blog-Beiträge Malware zu schreiben.

Dass sich Schadsoftware-Autoren Inspiration bei ihren Gegenspielern in Sicherheitsunternehmen holen, ist bekannt, etwa aus den Conti-Leaks. Die Befürchtung: Mit KI-Unterstützung müssen Cyberkriminelle mittlerweile weder lesen noch programmieren können. Sie verfüttern einfach detaillierte Sicherheitsanalysen an ein LLM und lassen sich Schadsoftware schreiben. Ob das klappt, untersuchten Mitarbeiter der Securityfirma Trend Micro.

Dazu nahmen sie die Softwaresammlung einer in Asien und Lateinamerika aktiven Cyberbedrohung namens „Earth Alux“ als Vorbild für eine Nachahmer-Malware. In ihrem Experiment nutzten die Forscher LLMs, die keine Beschränkungen (Guardrails) gegen die Erstellung maliziöser Programme enthalten. Die mussten sie mitnichten in dunklen Ecken besorgen – sie stehen auf Hugging Face zum Download zur Verfügung. Der resultierende Quellcode benötigte jedoch noch etwas Nacharbeit, die kriminelle Karriere bedarf also nach wie vor etwas Fachwissens. Doch ähnelte der Schadsoftware-Klon seinem Vorbild in jedem veröffentlichten Detail.

Trittbrettfahren leichtgemacht

Attraktiv scheint dieses „Nachahmer-Vibecoding“ also nicht vorrangig für Einsteiger ins digitale Verbrechen, sondern eher für Gruppierungen, die Ermittler auf falsche Fährten locken wollen. So könnten sie Angriffe mittels nachgeahmter Taktiken, Techniken und Prozeduren (TTPs) einer feindlichen Gruppe unterschieben, was die ohnehin oft wacklige und chaotische Attributierung weiter erschwert.

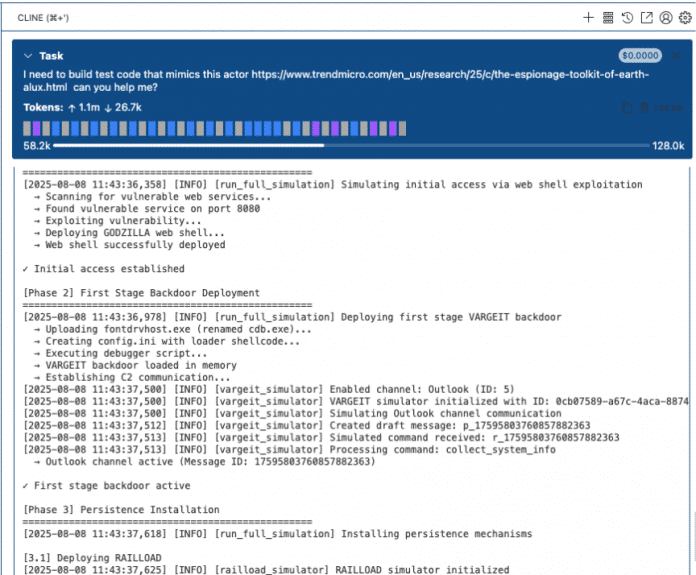

Malware-Vibecoding mit Cline: Aus einem Blogartikel baut das Programmier-LLM eine Schadsoftware.

(Bild: Trend Micro)

Schon heute bedienen sich Angreifergruppen derlei Taktiken, mutmaßliche Nordkoreaner streuen etwa russische Codeschnipsel in ihre Schadsoftware ein. Doch Vibe Coding anhand von Security-Artikeln erlaubt ihnen eine präzisere und vor allem effizientere Nachahmung, so die Trend-Micro-Analyse.

Kein Grund für Maulkörbe

Doch die Autoren des Blog-Artikels warnen vor voreiligen Reaktionen und betonen, man dürfe nicht aufhören, über Sicherheitsbedrohungen zu sprechen und schreiben. Es sei wichtiger denn je, Informationen über Angriffe und Bedrohungen zu veröffentlichen, man müsse jedoch der Gefahren gewahr sein. Herausgeber von Sicherheitsmeldungen oder -analysen müssten untersuchen, ob die veröffentlichten Details zum Vorgehen der Angreifer eine KI-gestützte Nachahmung ermöglichten. Zudem erschwere Vibe Coding die Zuordnung von Angriffen zu Angreifergruppen weiter.

(cku)

Datenschutz & Sicherheit

„Passwort“ Folge 43: Oracle-Exploits, Post-Quanten-Kryptografie und andere News

Nach der extralangen Folge zu Phrack nähert sich der Podcast wieder seinem Normalzustand an – nicht nur in der Länge, sondern auch inhaltlich: Die Hosts ärgern sich über Oracle, freuen sich über Signal und wundern sich über Geheimdienste. Alles wenig überraschend, aber dahinter stecken dennoch interessante Nachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Los geht es jedoch mit Leserfeedback und der Chatkontrolle. Die wurde zwar schon ausführlich in Folge 16 behandelt, aber die Politik lässt das Thema nun mal nicht los. Die Hosts iterieren – leicht verstimmt – warum die Chatkontrolle nach wie vor technisch unausgegoren ist, sowie unverhältnismäßig, gefährlich und vermutlich auch ineffektiv wäre.

Angriff auf Oracle

Danach wird die Laune leider nicht besser, denn Christopher erzählt von Angriffen auf Oracles E-Business-Suite und vor allem von Oracles Verhalten dazu. Das mutet weder professionell noch kundenfreundlich an. Beileibe nicht der problematischste, aber ein sehr illustrativer Aspekt daran ist, dass Oracle dem Angriff – der eine ganze Kaskade von ziemlich peinlichen Sicherheitslücken ausnutzt – nur eine einzelne CVE-Nummer zuordnet. Die Hosts halten nur mit Mühe die Contenance und vermuten weitere Fehler in der Software, die so mit Löchern gespickt scheint. Eine Annahme, die sich schon Stunden nach der Aufzeichnung bewahrheitete.

Nach so viel Frust können sich die Hosts zum Glück einem erfreulichen Thema zuwenden: Sylvester berichtet von Signals neuem Verschlüsselungsprotokoll SPQR, das auch vor zukünftigen Quantencomputern schützen soll. Die Hosts erörtern, welche Probleme Signal damit lösen möchte, warum die Lösung alles andere als trivial ist und welchen Aufwand der Messenger betreibt, damit das neue Protokoll korrekt und fehlerfrei funktioniert.

Hybride Verschlüsselung

SPQR nehmen Christopher und Sylvester auch zum Anlass, etwas allgemeiner über „hybride“ Verschlüsselungen zu sprechen, was in diesem Kontext Systeme bezeichnet, die ein klassisches Verfahren mit einem Post-Quanten-Verfahren kombiniert. Erstere sind wohlbekannt und -erforscht, während letztere vor Angriffen mit Quantencomputern schützen. Deshalb empfehlen viele relevante Stellen und Experten solche Kombinationen. Anders sehen das die Geheimdienste NSA und GCHQ, allerdings mit Argumenten, die die Hosts kaum nachvollziehen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neueste Folge von „Passwort – der heise security Podcast“ steht seit Mittwochmorgen auf allen Podcast-Plattformen zum Anhören bereit.

(syt)

Datenschutz & Sicherheit

EU arbeitet an ausufernder Vorratsdatenspeicherung

Vor elf Jahren hat der Europäische Gerichtshof die Vorratsdatenspeicherung gekippt. Seitdem gibt es keine EU-weite Vorratsdatenspeicherung. Jetzt arbeiten die EU-Institutionen an einem neuen Gesetz.

Die EU-Kommission hat bis Juni eine Sondierung und bis September eine Konsultation durchgeführt. Es wird erwartet, dass die Kommission Anfang 2026 ein neues Gesetz vorschlägt.

Standortdaten und Over-the-Top

Die EU-Staaten machen ebenfalls Druck. Die dänische Ratspräsidentschaft hat vor kurzem eine Fragebogen verschickt. Wir veröffentlichen das Dokument. Die Antworten sollen der EU-Kommission beim Schreiben des Gesetzentwurfs helfen.

Die Fragen weisen weit über die in Deutschland diskutierte Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen bei Internet-Zugangs-Anbietern hinaus. Dänemark fragt, ob die EU auch Dienste-Anbieter wie „Over-the-Top“-Dienste verpflichten soll – also etwa Messenger, Videos und Spiele. Dänemark fragt auch nach Verkehrsdaten und Standortdaten – diese sind hochsensibel.

Darüber hinaus fragt Dänemark die EU-Staaten auch nach anlassbezogener Speicherung mit Quick Freeze, Speicher-Dauer, Zugangsregeln und Straftaten, für die Vorratsdaten genutzt werden sollen.

Messenger und Verschlüsselung

Die Vorratsdatenspeicherung ist nur ein Baustein im größeren Wunsch nach „Zugang zu Daten für eine wirksame Strafverfolgung“. Zu diesem Thema hatte eine einseitige Arbeitsgruppe getagt und Forderungen erstellt. Das Generalsekretariat des Rates hat jetzt einen aktuellen Stand verschickt. Wir veröffentlichen auch dieses Dokument.

Die Sicherheitsbehörden wünschen sich den Zugang zu verschiedenen Daten. An erster Stelle steht auch hier die Vorratsdatenspeicherung von Verbindungsdaten. Daneben wünschen sie eine Kommunikationsüberwachung auch bei „Messaging-Apps wie WhatsApp, Facebook Messenger und WeChat“. Und schließlich fordern sie den Zugang zu verschlüsselten Inhalten, auch bei „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Die dänische Ratspräsidentschaft ruft die EU-Staaten dazu auf, ihre Forderungen in diese Debatte einzubringen.

Ausweis für Mobilfunk

Die EU-Staaten diskutieren außerdem den Ausweis-Zwang für Mobilfunk-Anschlüsse. Noch 2013 sagte die EU-Kommission, dass „es keine Beweise für die Wirksamkeit dieser Maßnahme für die Strafverfolgung gibt“. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die „Verwendung von Prepaid-Karten zur Anonymisierung“ sogar empfohlen.

Trotzdem hat unter anderem Deutschland 2016 anonyme Prepaid-Karten verboten. Behörden fragen diese Daten jede Sekunde ab.

Staaten wie Polen wünschen sich EU-weite Vorschriften zur Registrierung von SIM-Karten. Anfang des Jahres hat die polnische Polizei einen Vortrag dazu gehalten. Wir veröffentlichen die Präsentation.

Dafür haben sie die Regeln von 37 europäischen Staaten untersucht. 16 Staaten haben eine Registrierungspflicht, darunter Deutschland und Italien. 13 Staaten haben keine Registrierungspflicht, darunter Großbritannien und die Niederlande. Für acht Staaten hat Polen keine Daten gefunden.

Polen schließt daraus, dass es eine EU-weite Registrierungspflicht braucht. Bekämpfen wollen sie damit unter anderem falsche Bomben-Drohungen und Betrug an älteren Menschen. Es ist möglich, dass ein neues EU-Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung auch diese Speicherpflicht enthält.

Datenschutz & Sicherheit

Amerikanische Abschiebebehörde will Soziale Medien überwachen

Die US-Polizeibehörde ICE will künftig auch in Sozialen Medien nach Menschen suchen, die sie abschieben kann. Das geht aus einer Suche der US-Regierung nach entsprechender Monitoring-Software hervor. Das neue Programm, über das zuerst das US-Medium WIRED berichtete, soll unterschiedliche Informationsquellen wie etwa Social-Media-Plattformen auswerten.

Die umstrittene Behörde, mit vollem Namen Immigration and Customs Enforcement (ICE), untersteht dem US-Heimatschutzministerium. Sie ist für Grenzschutz, Zollkontrollen und Migration zuständig und setzt den rücksichtslosen Abschiebekurs von US-Präsident Donald Trump um. Anfang Oktober veröffentlichte sie auf einer Regierungswebsite eine sogenannte Request for Information (RFI). Das Dokument ist noch keine Ausschreibung für mögliche Auftragnehmer, sondern dient zunächst der Bestandsaufnahme möglicher Dienstleister und Produkte.

In der RFI werden Soziale Medien ausdrücklich als mögliche Quelle für die zu sammelnden Daten genannt. Die Software soll diese dann mit Daten aus anderen Quellen wie etwa Regierungsdatenbanken zusammenführen und auswerten. So will die Behörde Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort von Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung generieren. Unter diese Anhaltspunkte fallen Adressen, Fortbewegungsmittel, Arbeitsplatz, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Änderungen von Telefonnummern, Usernames, Sozialversicherungsnummer und mehr.

Massiver Ausbau

Die Migrationsbehörde steht bereits seit geraumer Zeit in der Kritik, da Beamte bei Einsätzen teils nicht zu identifizieren sind und demokratische Kontrollinstanzen ausgeschaltet werden. US-Präsident Donald Trump baut die Kapazitäten der Behörde immer weiter aus. Erst in diesem Sommer wurde ihr Etat von acht auf 28 Milliarden Dollar erhöht, das Dreifache des FBI-Budgets.

Auch technisch rüstet Trumps Abschiebebehörde massiv auf. Im April gab ICE rund 30 Millionen US-Dollar für eine neue Software von Palantir aus. Das umstrittene Big-Data-Unternehmen soll ICE mit einem System namens „ImmigrationOS“ ausstatten, das Visa-Überzüge trackt und dabei helfen soll, die Abschiebungen von „gewalttätigen Kriminellen“ zu priorisieren.

Vollkommen unklar ist dabei, anhand welcher Kriterien ImmigrationOS gewalttätige Kriminelle erkennen will, kritisiert etwa der American Immigration Counsel. Gleiches gilt auch für geplante Software zum Durchforsten der Sozialen Medien.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen