Datenschutz & Sicherheit

Trumps KI-Plan: Ideologisch neutral, nicht „woke“

Die Trump-Regierung hat am Mittwoch einen nationalen Aktionsplan zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt. Der 28-seitige Plan soll die Vormachtstellung der USA gegenüber China im KI-Bereich sichern.

Um dieses Ziel zu erreichen, will die Regierung „bürokratische Hürden“ beseitigen, etwa Umweltauflagen beim Bau neuer Datenzentren in den USA. Die USA sollen zudem mehr KI-Produkte an Verbündete exportieren. Damit kommt die Regierung den Wünschen von KI-Unternehmen wie Open AI entgegen.

Bemerkenswert ist jedoch die einzige Ausnahme von diesem Bürokratieabbau. Der Plan empfiehlt, dass große Sprachmodelle, die von der US-Regierung beschafft werden, „objektiv und frei von ideologischen Vorurteilen“ sein sollten. Gemeint sind Modelle wie etwa OpenAIs ChatGPT oder Grok von Elon Musks Unternehmen xAI.

Per Verfügung gegen „Woke-KI“

In einer Verfügung zur „Verhinderung von Woke-KI“, die US-Präsident Donald Trump gestern unterzeichnete, wird diese Vorgabe fixiert. Die Verfügung verbietet US-Bundesbehörden, Verträge mit Tech-Unternehmen abzuschließen, die ihre KI-Modelle nicht nach den Grundsätzen von „Wahrheitstreue“ und „ideologischer Neutralität“ entwickeln. Die Regierung dürfe nicht in Modelle investieren, „die Wahrhaftigkeit und Genauigkeit zugunsten ideologischer Ziele opfern“, heißt es weiter. Die Regeln greifen in 120 Tagen, also zu Ende Oktober.

Konkret benennt die Verfügung dabei Konzepte wie „Critical Race Theory, Transgenderismus, Intersektionalität und systematischen Rassismus“, die zu einer Verzerrung der Ergebnisse in den Modellen führen würden. Critical Race Theory und Intersektionalität sind Ansätze aus der akademischen Forschung zu Diskriminierung und Rassismus. Von „Transgenderismus“ oder „Gender-Ideologie“ sprechen transfeindliche rechte Kreise, um zu suggerieren, es handele sich bei der Identität von trans* Personen um eine Weltanschauung.

Auf einem KI-Gipfel am Mittwoch sagte Trump dazu: „Das amerikanische Volk will keinen woken marxistischen Wahnsinn in KI-Modellen.“

Was ist „ideologisch neutral“?

Es ist unklar, wie Unternehmen die Vorgaben umsetzen sollen oder werden. Die Definitionen der Vorgaben von „Wahrheitstreue“ und „ideologischer Neutralität“ in der neuen Verordnung sind so vage gehalten, dass die Regierung sie in Zukunft einsetzen könnte, um Druck auf Unternehmen auszuüben.

Anthropic, OpenAI, Google und xAI haben alle in der vergangenen Woche neue Verträge über jeweils bis zu 200 Millionen Dollar mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen, um autonome KI-Agenten zu entwickeln.

Fachleute befürchten, dass die Verfügung dafür sorgen könnte, dass Unternehmen in Zukunft ihre Trainingsdaten von Ansichten bereinigen, die nicht in das Weltbild der Trump-Regierung passen. Die KI-Expertin Rumman Chowdhury benennt im Gespräch mit TechCrunch das Problem: Der Begriff „woke“ sei zu einem Container für alle möglichen Dinge geworden, die der Regierung nicht passten.

„Anti-woke“ und außer Kontrolle

Chowdhury verweist auch auf Aussagen von Elon Musk, der bei der Ankündigung der neuen Version seines Sprachmodells Grok schrieb, er werde „das gesamte Wissen der Menschheit neu schreiben, fehlende Informationen hinzufügen und Fehler löschen“. xAIs Sprachmodell Grok gilt als mögliche Blaupause dafür, welche Folgen es haben kann, wenn die Sicherheitsmaßnahmen, die andere Unternehmen in ihre Modelle eingezogen haben, um gewalttätige und diskriminierende Ergebnisse zu verhindern, bewusst aufgehoben werden.

Elon Musk hatte Grok bewusst als „anti-woke KI“ konzipiert. Das Modell wird immer wieder ausfällig und verbreitet rechte Verschwörungsmythen wie etwa den vermeintlichen Genozid an weißen Südafrikanern. Zuletzt hatte Grok Anfang Juli antisemitische Beschimpfungen und Vergewaltigungsfantasien ausgespuckt, nachdem Entwickler*innen das Modell angewiesen hatten, sich „nicht zu scheuen, politisch unkorrekte Behauptungen aufzustellen“.

Die neuen KI-Pläne der US-Regierung sind Teil eines Kulturkrieges gegen Werte und Vorstellungen, die Trumps rechte MAGA-Anhängerschaft als links und woke verunglimpft. Bereits in der Vergangenheit hatte die Regierung gegen Tech-Unternehmen gewettert, deren Inhalte-Moderation ihrer Meinung nach linke Ideen und Inhalte favorisierte und zu hart gegen rechtskonservative Positionen und Desinformation vorging. Dies wertet die Regierung als Eingriff in die Meinungsfreiheit. Mehrere Tech-Konzerne hatten nach Trumps Wiederwahl ihre Inhaltemoderation entsprechend zurückgefahren, darunter Meta. Trumps aktuelle Verfügung wird im Aktionsplan als Maßnahme für die Sicherung der Meinungsfreiheit in der „Ära von KI“ bezeichnet.

Datenschutz & Sicherheit

Die Woche, in der wir für mehr Sicherheit geworben haben

Liebe Leser:innen,

erinnert ihr euch noch an den vergangenen Herbst?

Es war Mitte Oktober, noch vor der spektakulären Implosion der Ampel, als die vermeintliche Fortschrittskoalition die letzten Reste ihres progressiven Kerns pulverisierte. Getrieben von einem Chor aus AfD, CDU und Medien, die nach einer Reihe von Anschlägen immer schriller nach Konsequenzen schrien, brachten SPD, Grüne und FDP das sogenannte Sicherheitspaket auf den Weg. Ein großes Bündel mit zwei Teilen, einer mit vielen Maßnahmen gegen Geflüchtete und einer für den Ausbau der Überwachung.

Der zweite Teil schaffte es nicht durch den Bundesrat, einigen Ländern ging er nicht weit genug. Doch nun gibt es eine neue Regierungskoalition und die setzt den eingeschlagenen Weg fort. Mein Kollege Andre hat den Entwurf von Schwarz-Rot für ein neues Sicherheitspaket, der alle Befürchtungen wahr werden lässt, an die Öffentlichkeit gebracht.

So können nun alle nachlesen, was das Innenministerium plant. Unter anderem will es die automatisierte und biometrische Überwachung durch die Polizei ausbauen. Mit zwei Gesetzen will das Ministerium die Grundlage für die Nutzung von umstrittenen Diensten wie Palantir, aber auch für Gesichter-Suchmaschinen wie Clearview und PimEyes schaffen.

Mehr Überwachung, weniger Menschen- und Freiheitsrechte – das ist die Sicherheit, die Alexander Dobrindt, Friedrich Merz und Lars Klingbeil meinen.

Die Sicherheit, die wir brauchen

Um Sicherheit geht es auch in der neuen Kampagne von netzpolitik.org, nur ganz anders. Wenn ihr gelegentlich auf unsere Startseite klickt, dann habt ihr es vermutlich schon gesehen: Der Countdown läuft! Denn in unsrer neuen Spendenkampagne haben wir uns die Challenge gesetzt, in 30 Tagen 300 neue Spender:innen zu gewinnen, die uns monatlich durchschnittlich mit zehn Euro unterstützen.

Warum das Ganze? Weil wir mehr Stabilität in unseren Spenden brauchen. Langjährige Leser:innen wissen, dass wir zum Ende jedes Jahres mit einem großen Defizit in die Weihnachtszeit starten. Mit sehr viel Zittern und Dank überwältigender Unterstützung gelingt es uns in der Regel, die Lücke bis zum Jahresende zu stopfen. Aber das zehrt ganz schön an unseren Kräften. Wenn wir mehr Dauerspender:innen hätten, die uns auch unterjährig unterstützen, wäre der Druck zum Jahresende geringer.

Eine Dauerspende bedeutet also Sicherheit für unsere Arbeit. Sie ermöglicht uns, dass wir denen weiter kritisch auf die Finger schauen können, die eigentlich für Sicherheit zuständig wären. Und: Dass das Geld mit Sicherheit gut angelegt ist, davon könnt ihr euch jeden Tag auf unserer Seite und jedes Quartal in unserem Transparenzbericht überzeugen.

Noch schwindet beim Countdown die Zahl der Tage schneller als die der gesuchten Spender:innen. Deshalb meine Bitte an euch: Wenn ihr diesen Wochenrückblick gerne lest, wenn euch unsere Arbeit gefällt oder wenn ihr mehr Recherchen wie die zum Sicherheitspaket lesen wollt, dann unterstützt uns. Und falls das für euch persönlich gerade nicht möglich ist, dann erzählt es gern anderen weiter!

Habt Dank und ein schönes Wochenende!

Euer Ingo

Datenschutz & Sicherheit

Googles „Übersicht mit KI“ abstellen, so gehts

Seit März 2025 ist die sogenannte „Übersicht mit KI“ auch in Deutschland vollständig in der Google-Suche integriert. Google bietet direkt unter der Suchleiste eine per Sprachmodell generierte Zusammenfassung der Suchergebnisse an, „um schneller und einfacher“ zu Suchergebnissen zu kommen, so Google selbst.

Jedoch sind die Antworten der KI-Übersicht nicht verlässlich: Die Google-KI kann „unrichtige oder anstößige Informationen liefern. Bei Übersichten mit KI können und werden Fehler vorkommen“, wie der Konzern erklärt. Die „Übersicht mit KI“ sei eine Kernfunktion der Google-Suche und ließe sich deswegen nicht direkt deaktivieren.

Es gibt aber aktuelle Möglichkeiten, die KI-Übersicht dauerhaft zu meiden. Sie können je nach Browser variieren – und ob sie auf Dauer funktionieren, hängt von Google ab. Noch bietet Google selbst eine Ansicht der Suchergebnisse ohne KI, allerdings ein wenig versteckt: Bereits im Mai 2024 führte Google hierfür einen neuen Reiter mit dem Namen „Web“ ein, zusätzlich zu den Reitern „Bilder“, „Videos“ und „News“. Manchmal befindet sich dieser Reiter hinter dem Aufklapp-Menü „Mehr“ am Ende der Auflistung.

Nach dem Googeln auf diesen Reiter zu klicken ist eine Möglichkeit, die KI-Übersicht zu meiden. Wer sich jedoch das dauerhafte Klicken sparen möchte, kann sich zumindest in manchen Browsern direkt diesen Web-Reiter anzeigen lassen. Das heißt, man bekommt nach einer Suchanfrage sofort die Ergebnisse ohne KI-Zusammenfassung serviert.

Benutzerdefinierte Suchmaschine anlegen

Um Googles KI-Zusammenfassung zu umgehen, lässt sich in den Browser-Einstellungen bei Firefox und Chrome eine benutzerdefinierte URL für Suchmaschinen festlegen.

Bei Chrome funktioniert die Umstellung in sieben Schritten:

- Mit einem Klick auf das Drei-Punkte-Symbol in der Browser-Leiste öffnen sich die Browser-Einstellungen.

- In der Spalte links öffnet ein Klick auf den Menüpunkt „Suchmaschinen“ die Suchmaschinen-Einstellungen.

- Dort auf „Suchmaschinen und die Websitesuche verwalten“ klicken.

- Unter „Websitesuche“ lässt sich ein neuer Eintrag mit dem Button „Hinzufügen“ anlegen.

- Es öffnet sich ein kleines Fenster mit mehreren Eingabemöglichkeiten: „Name“ und „Kürzel“ können frei gewählt werden. Wichtig ist nur unter „URL“ folgendes Eingabe: {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s

- Mit Klick auf den Button „Hinzufügen“ wird dieser neue Eintrag gespeichert.

- In der Auflistung der Suchmaschinen, direkt hinter dem neuen Eintrag, muss im Drei-Punkte-Menü noch die Option „Als Standard festlegen“ angeklickt werden.

Diese Änderung lässt sich auch schnell wieder rückgängig machen, indem man Google wieder als Standardsuchmaschine festlegt.

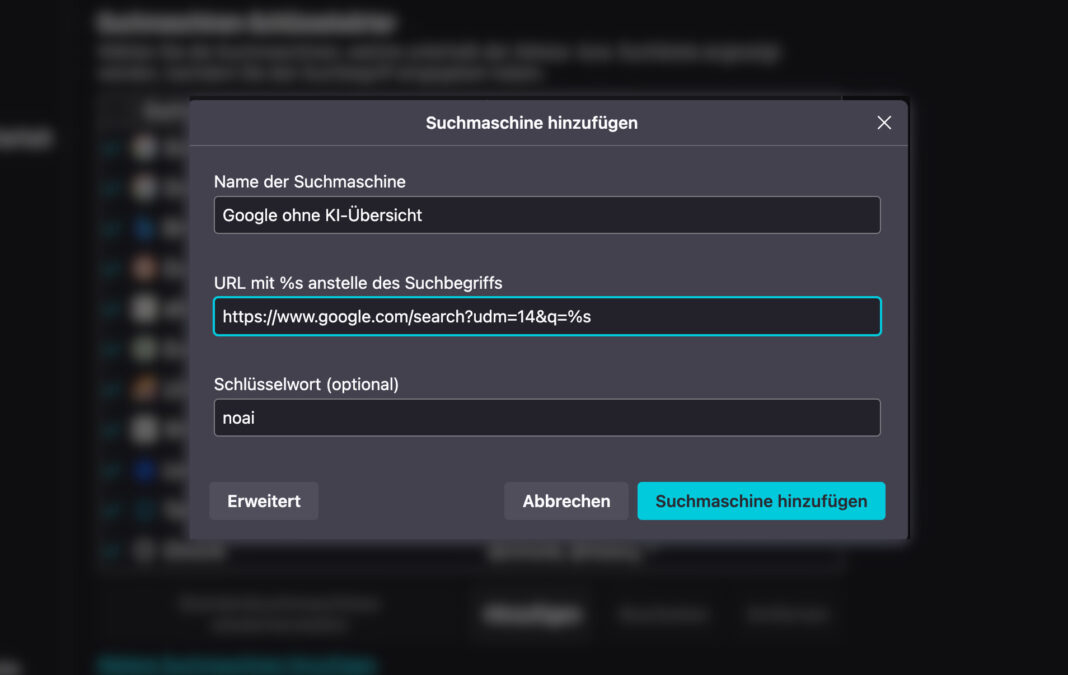

Bei Firefox funktioniert die Umstellung ähnlich einfach:

- Ein Klick aufs Burger-Symbol in der Browserleiste öffnet die Einstellungen.

- In der Spalte links öffnet ein Klick auf den Menüpunkt „Suche“ die Suchmaschinen-Einstellungen.

- Unten auf der Seite bei „Suchmaschinen-Schlüsselwörter“ legt ein Klick auf „Hinzufügen“ einen neuen Eintrag an.

- Es öffnet sich ein kleines Fenster mit mehreren Eingabemöglichkeiten: „Name der Suchmaschine“ und „Schlüsselwort“ sind frei wählbar. Wichtig ist, unter „URL mit %s anstelle des Suchbegriffs“ Folgendes einzugeben:

- Mit Klick auf „Suchmaschine hinzufügen“ wird dieser neue Eintrag gespeichert.

- Oben auf der Seite unter „Standardsuchmaschine“ lässt sich im Drop-Down-Menü die neu angelegte Suchmaschine als Standard-Suchmaschine festlegen.

In diesem Drop-Down-Menü kann man die Standardsuchmaschine auf Wunsch auch wieder ändern.

Bei Safari ist es nicht möglich, benutzerdefinierte Suchmaschinen anzulegen, ohne weitere Apps oder Add-ons zu installieren.

„Übersicht mit KI“ verändert Browsing-Verhalten

Kürzlich veröffentlichte das US-Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center eine Studie zum Online-Suchverhalten von 900 Teilnehmer*innen. Dabei fanden die Wissenschaftler*innen heraus, dass die „Übersicht mit KI“ deutliche Auswirkungen hat. Erscheint bei einer Suche mit Google eine KI-Zusammenfassung, ist demnach die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Suchende noch auf Links zu weiterführenden Webseiten klicken. Außerdem würden Google-Nutzende öfter ihre Browsing-Session beenden, nachdem eine KI-Zusammenfassung auftaucht. Auch andere Studien bestätigen diesen Effekt. Viele sehen in dieser Entwicklung deshalb eine Bedrohung für werbefinanzierte Webseiten, da Aufrufzahlen und somit Einnahmen sinken.

Eine andere Möglichkeit, die „Übersicht mit KI“ zu umgehen, ist die Suchmaschine zu wechseln. In der alternativen Suchmaschine „DuckDuckGo“ gibt es zwar auch eine KI-Zusammenfassung; sie lässt sich jedoch direkt in den Einstellungen der Suchmaschine ausstellen. Außerdem legt der US-Anbieter größeren Wert auf Privatsphäre der Nutzenden. In den Datenschutzbestimmungen von DuckDuckGo heißt es: „Wir speichern und teilen Ihre Such- und Browserverläufe nicht“. Hier berichten wir ausführlicher über alternative Suchmaschinen.

Datenschutz & Sicherheit

Pornhub beugt sich britischen Alterskontrollen

Ab heute, dem 25. Juli, müssen Plattformen mit potenziell für Kinder schädlichen Inhalten das Alter britischer Nutzer*innen kontrollieren. Die Grundlage dafür ist der Online Safety Act, durchgesetzt von der dortigen Medienaufsicht Ofcom.

Pornhub-Mutterkonzern Aylo, eines der weltgrößten Porno-Unternehmen, zieht mit und betont in feinster PR-Prosa, sich schon seit Jahren für das Thema eingesetzt zu haben. Andernorts, in Deutschland und Frankreich etwa, wehrt sich Pornhub erbittert gegen ähnliche Vorstöße vor Gericht. Denn auch in der EU drängen Politik und Behörden auf rigorose Altersschranken.

Großbritannien geht hier mit schlechtem Beispiel voran. Der Blick zum ehemaligen EU-Land lohnt sich, um zu sehen, wie man es nicht machen sollte.

Zu den in Großbritannien amtlich empfohlenen Methoden der Alterskontrolle gehören etwa der Upload von Ausweisdokumenten oder biometrische Gesichtsscans. Auch über Banken oder mithilfe von Kreditkarten können Nutzer*innen ihr Alter nachweisen. Betroffen sind nicht nur Pornoseiten, sondern ebenso andere Plattformen mit potenziell nicht jugendfreien Inhalten, darunter Reddit, Discord, Bluesky oder Grindr.

Behörde warnt vor Hürden, die sie selbst errichtet hat

Die von der Ofcom empfohlenen Methoden zur Alterskontrolle, die auf Dokumenten basieren, schließen nicht nur Menschen ohne Papiere aus – sie sind auch eine Gefahr für Datenschutz und Privatsphäre. Nicht minder bedenklich sind biometrische Gesichtsscans, denn Biometrie ist ähnlich invasiv.

Mithilfe von biometrischen Gesichtersuchmaschinen wie Clearview AI oder PimEyes lassen sich Menschen allein anhand ihres Gesichts identifizieren. Hinzu kommt potenzielle Diskriminierung: KI-basierte Systeme, die das Alter anhand des Gesichts abschätzen, machen Fehler, insbesondere bei Personen aus Gruppen, die in den Trainingsdaten unterrepräsentiert sind.

Es mutet zynisch an, wenn die britische Medienaufsicht selbst auf einer Infoseite schreibt:

Sie sollten bei der Weitergabe persönlicher Informationen ein gewisses Maß an Vorsicht und Urteilsvermögen walten lassen.

Die Behörde warnt also vor den Hürden, die sie selbst errichtet hat. Aus gutem Grund pocht die EU-Kommission in ihren Leitlinien zu Alterskontrollen auf Datensparsamkeit und Anonymität. Wobei nach wie vor zweifelhaft ist, ob sich die EU auch an ihre eigenen Maßstäbe halten wird.

Kontrollen lassen sich kinderleicht umgehen

Bei aller Kritik am „Wie“ von Alterskontrollen kann die Frage nach dem „Ob“ schnell in Vergessenheit geraten. Denn Fachleute für Medienpädagogik und für digitale Grundrechte hinterfragen, dass solche strengen Altersschranken überhaupt eingesetzt werden – auch im Interesse der Jugendlichen selbst. Der Grund: Minderjährige brauchen gute Infoangebote statt Verbote; sie brauchen vertrauensvolle Ansprechpersonen statt Ausweiskontrollen. Die leicht umgehbaren Kontrollsysteme bieten nur eine trügerische Sicherheit.

Die offenkundige Ignoranz gegenüber solchen Einwänden legt den Verdacht nahe, dass bei der beharrlich betriebenen Alterskontroll-Politik andere Motive eine Rolle spielen. So könnte es bei manchen Wähler*innen einen Eindruck von Durchsetzungskraft und Stärke hinterlassen, wenn Politik und Behörden Tech-Konzerne zum Einlenken bringen. Zudem dürfte ein Internet mit mehr Kontrollen und Datenspuren, mit weniger Anonymität und Freiheiten all jenen gefallen, die seit Jahrzehnten Überwachungsfantasien hegen.

Überwachungsfantasie ist das Stichwort für die Gefahr hinter der britischen Symbolpolitik. Stand aktuell werden die hart erkämpften Alterskontrollen keinen einzigen britischen Jugendlichen von Pornos fernhalten. Mit simplen Mitteln wie VPN-Software oder dem Tor-Browser lassen sich die Kontrollen kinderleicht umgehen. Sie verfehlen ihren angeblichen Zweck.

Die BBC zitiert einen britischen Nutzer, der ironisch von einer „schweren“ Entscheidung spricht: „Na klar gebe ich meine sensiblen Daten einfach irgendeinem unbekannten, nicht überprüften Unternehmen – oder… ich benutze eben ein VPN.“ Der Nutzer steht damit stellvertretend für viele andere. Auch in US-Bundesstaaten ging die VPN-Nutzung durch die Decke, nachdem deren Regierungen Pornoseiten zur Einführung von Alterskontrollen gedrängt hatten.

Medienaufsicht will Infos über VPNs einschränken

Wenig sinnvolle Alterskontrollen, die sich auch noch leicht umgehen lassen: Die Geschichte der britischen Alterskontrollen könnte eine Komödie sein, wenn sie an dieser Stelle enden würde. Das tut sie aber nicht.

Die Einführung der Alterskontrollen könnten sich nämlich nur als der erste Akt einer Tragödie erweisen, um Stück für Stück Anonymisierungs-Dienste wie VPN-Software oder Tor zu kriminalisieren. Solche Dienste gehören in den Werkzeugkasten digitaler Selbstverteidigung, um Grundrechte wie Datenschutz, Privatsphäre oder Informationsfreiheit zu wahren und Zensur zu umgehen. Wer ein VPN nutzt, verschleiert gegenüber dem eigenen Internet-Zugangsanbieter und dem Website-Betreiber die tatsächliche Herkunft; vertraut diese Informationen jedoch dem VPN-Anbieter an.

Der britischen Medienaufsicht sind VPN-Dienste jetzt schon ein Dorn im Auge, wie aus einer Leitlinie für Betreiber von Pornoseiten hervorgeht. Demnach sollen die betroffenen Seiten keine Inhalte zulassen, die Minderjährige dazu anleiten oder ermutigen, Zugangskontrollen zu umgehen. Verboten sind demnach „Informationen über oder Links zu einem Virtual Private Network (VPN)“.

Weg in eine düstere Zukunft

Solche Formulierungen erinnern auf beklemmende Weise an Gesetze aus autoritären Staaten, die den Zugang zur Informationen und damit die Meinungsfreiheit kontrollieren wollen. Zum Beispiel hat der Iran die Nutzung von VPN-Diensten verboten. Der russische Staat sperrt VPN-Dienste, die nicht mit Behörden kooperieren wollen.

Von den Ofcom-Leitlinien zu einem veritablen VPN-Verbot mag es noch ein langer Weg sein. Zunächst sollen es Pornoseiten ihren britischen Nutzer*innen lediglich nicht unter die Nase reiben, wie man ihre Kontrollen umgeht. Ohne Blick aufs große Ganze könnte man das als schlüssig betrachten. Allerdings ebnet es den Weg für radikalere Vorstöße.

Grassierende Alterskontrollen können also in eine düstere Zukunft führen, in der eines Tages auch in Großbritannien und der EU ernsthaft über die Kriminalisierung von VPN-Diensten diskutiert wird – natürlich nur im Namen des Jugendschutzes. Politiker*innen, die nach einem lückenlos überwachten Internet trachten, könnten mit gespielter Überraschung anprangern, dass die Alterskontrollen ja gar nicht wirksam sind und man da doch etwas unternehmen müsse. Sonst wären die jahrelangen Bemühungen umsonst gewesen; das dürfe man den Kindern nicht antun.

Und plötzlich stehen dann die Grundrechte von allen auf dem Spiel, die sich aus gutem Grund vor kommerzieller und staatlicher Überwachung im Netz schützen müssen, darunter Journalist*innen und Aktivist*innen, Dissident*innen und Oppositionelle, verfolgte Minderheiten, Whistleblower*innen und so weiter.

Währenddessen hilft niemand jungen Menschen, die einfach nur mehr darüber wissen wollen, wie Lust, Sex und Einvernehmlichkeit funktionieren. Dafür bräuchte es nicht etwa Beschäftigung mit Seiten wie Pornhub, sondern unverklemmte, der Entwicklung angemessene Angebote für sexuelle Aufklärung.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 1 Monat

Datenschutz & Sicherheitvor 1 MonatGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 1 Monat

Online Marketing & SEOvor 1 MonatTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 4 Wochen

Digital Business & Startupsvor 4 Wochen80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken