Datenschutz & Sicherheit

Vor dem Schlafzimmerfenster steht ein Kameraturm

Jean Sommer wirft sich ein dünnes, braun-schwarzes, in Schlangenlederoptik gemustertes Tuch über den Kopf. Jetzt sieht er aus wie ein hippes Gespenst. Was Sommer hier vorführt, ist eine Art Tarnanzug. Er trug ihn eine Weile, immer wenn er das Haus verließ oder auch nur das Fenster öffnete. Immer, wenn er in Kontakt mit der Welt vor seiner Tür zu kommen drohte.

Denn vor seiner Wohnung ist Überwachungsgebiet. Dort, auf dem Hof der Koloniestraße 10 im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen, steht seit dem 3. Juni ein Kameraturm von BauWatch. Der Turm ist etwa sechs Meter hoch, Sommer lebt im ersten Stock. Er öffnet vorsichtig das Schlafzimmerfenster und präsentiert den Ausblick.

Geschätzt zwei Meter vor dem Fenster hängen die Kameras. Ungefähr auf Augenhöhe. „Das ist schon ne ganz schöne Ansage“, sagt Sommer. Marie Münch, seine Frau, fügt hinzu: „Wenn ich das Fenster öffne, um den Tag zu begrüßen und die Vöglein zu füttern, blicke ich direkt in die Kameras. Wie soll es einem dabei gehen?“

Am Anfang war Jean Sommer noch sorgfältig darauf bedacht, sich in dem Bereich, den die Kameras überwachen können, unkenntlich zu machen. Dann folgte eine Phase des Aufstands: Er zeigte sich unvermummt und den Kameras den Mittelfinger oder sogar den blanken Po. Inzwischen passiert er den Turm, ohne ihm besondere Beachtung zu schenken. In seinem Kopf ist er dennoch präsent. Marie Münch sagt: „Dieses Überwachungsungetüm ist wirklich eine Zumutung. Mir bereitet jeder Weg vorbei an dem Turm Bauchschmerzen.“

Drei Kameras, ein Bewegungsmelder und ein 120-Dezibel-Lautsprecher

Wer zur Wohnung von Münch und Sommer will, muss unter dem Kameraturm durchgehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn Sommer und Münch gehen, wenn sie wiederkommen, wenn sie aus dem Fenster schauen: Da ist der Turm.

Es ist ein BauWatch GreenLight. Er hat zwei Kuppel-Kameras mit Infrarot-Erkennung zur Überwachung des Geländes und eine Kamera zur Detektion von Sabotageakten am Turm. Er wird laut Hersteller-Website mit einer App vermietet, mit der die Kunden das Gelände „jederzeit und von überall“ überwachen können. Sobald der verbaute Bewegungsmelder anschlägt, wird ein Livestream an die BauWatch-Leitstelle übertragen.

Die Menschen dort können über eingebaute Lautsprecher Eindringlinge mit bis zu 120 Dezibel ansprechen. In Gefahrensituationen schicken sie die Polizei vorbei. Öffentliche Bereiche werden in den Videobildern angeblich geschwärzt. „Ein Filmen von unbeteiligten Personen ist somit ausgeschlossen“, heißt es auf der BauWatch-Website.

Mikroapartments und die Umgehung der Mietpreisbremse

Münch und Sommer wohnen hier seit 2016. Den Turm hat ihnen der Vermieter in die Aussicht stellen lassen, die Campus Berlin III GmbH. Sie gehört hauptsächlich ihrem Geschäftsführer beziehungsweise der GRUND.CONCEPT GmbH, an der dieser 100 Prozent hält.

Die GRUND.CONCEPT wiederum ist mit 50 Prozent an der Campus Viva Service GmbH beteiligt. Auf dem Nachbargrundstück der Koloniestraße 10 stehen zwei Häuserblöcke von Campus Viva. Darin sind Mikroapartments, die möbliert vermietet werden und so von der Mietpreisbremse ausgenommen sind. Solche Wohnungen gelten als lukrative Investition. Auf dem Gelände der Koloniestraße 10 sollen ebenfalls Mikroapartments von Campus Viva entstehen.

Sommer vermutet, dass der Kameraturm dazu da ist, ihn und die anderen sieben Menschen, die aktuell noch in den Remisen am Hof wohnen, zum Auszug zu drängen. „Es besteht der Verdacht, dass die Kamera das Wohnen hier verunmöglichen oder so ungemütlich machen soll, dass wir freiwillig gehen“, sagt er.

Ob das der Fall ist, wollten wir von Campus Berlin III wissen, doch das Unternehmen hat auf Fragen von netzpolitik.org nicht geantwortet. Gegenüber Pro7 gab die Firma an, dass der Kameraturm aufgestellt worden sei, weil auf dem Gelände ein Bauzaun abhanden gekommen sei.

Dass ein etwa 60 Meter langer Bauzaun tatsächlich vorübergehend abmontiert worden war, kann auch Sommer bestätigen. Mittlerweile steht wieder einer da und teilt den Hof des Grundstücks in zwei Hälften. Die größere Hälfte steht leer und wird vom dem Kameraturm überwacht. Über die schmalere Hälfte können Sommer und die anderen Remisenbewohner*innen ihre Wohnungen erreichen. Auf dieser sowieso schon engen Seite steht auch der BauWatch-Turm.

„Du hast die ganze Zeit das Gefühl, dir guckt jemand zu“

Dass Vermieter ihre Liegenschaften videoüberwachen, um beispielsweise Vandalismus zu verhindern, kommt häufiger vor. In Berlin nutzen auch einige landeseigene Wohnungsbauunternehmen die Technologie.

„Das Gefühl beobachtet zu werden, sobald man aus dem Fenster guckt, beziehungsweise über den Hof geht, empfinde ich als unerträgliche Einschränkung der Privatsphäre. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, dir guckt jemand zu, der hier eigentlich nichts zu suchen hat. Dann noch mit dieser Brutalität: Mitten im Hof, mitten im Weg, ein kompletter Fremdkörper. Das macht Wut“, sagt Sommer.

Jean Sommer ist ein Datenschützer. Ein Fan von Privatsphäre. Die Kamera an seinem Laptop ist abgeklebt und die Schutzhülle seines Handys hat er falsch herum aufgezogen, damit sie die Linsen auf der Rückseite verdeckt. Sommer ist auch Miet-Aktivist. Auf seinem Hoodie ist ein Bild des Hofes der Koloniestraße 10 abgedruckt. Darunter prangt der Schriftzug: „Keine Rendite“.

Die Wohnungen von Sommer und seiner Frau und ihren direkten Nachbarn stehen dem Campus-Viva-Neubau im Weg. Wo zwei weitere Parteien leben, ist die Aufstellung eines Krans geplant.

So lange sie dort leben, kann der Besitzer nicht bauen

Ihre Wohnungen liegen in einem Milieuschutzgebiet. Deshalb kann der Eigentümer sie nicht abreißen und das Campus-Viva-Projekt erweitern, so lange noch Menschen dort leben. Das bestätigt das zuständige Bezirksamt von Berlin-Mitte. Der Besitzer des Grundstücks hat schon vor Gericht versucht, das gesamte Milieuschutzgebiet aufheben zu lassen. Damit ist er gescheitert.

Die Erdgeschosse der Remisen und die Garagen an der gegenüberliegenden Seite des Hofes, in denen einst Künstler und Schrauber ihre Werkstätten hatten und Kinder tanzen lernten, 40 Einheiten, sind bereits leer. Die Campus Berlin III hat den Gewerbenutzer*innen gekündigt. Bei Wohnungen geht das nicht so leicht.

An den Hauswänden steht Spalierobst, je ein Pfirsich-, Aprikosen-, Pflaumen- und Birnbaum. Die Fassaden sind begrünt, auf Pergolen wuchert es. Sommer sagt, er sei hier schon Bussard, Falke und Kauz begegnet, es gäbe Eichhörnchen und Fledermäuse, Waschbären und eine Fuchsfamilie, die immer mal wieder vorbeikommt.

In den 90er-Jahren war die Renaturierung vom Berliner Senat finanziert worden, der Hof gilt als ein Vorbild für naturnahe Stadtumgestaltung und ist ein Schwammstadt-Projekt der Berliner Regenwasseragentur. Quer durch den Asphalt ziehen sich etwa 50 Zentimeter breite Grünstreifen zur Versickerung.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Die Spatzen sind seine Verbündeten

Sommer, von Beruf Landschaftsgärtner, kniet sich vor einen davon, streicht mit der Hand über Pflänzchen und zählt ihre Namen auf: Beifuß, Melde, Schöllkraut, Nachtkerze, Schafgarbe, Breitwegerich. „Vor allem die letzten beiden produzieren Samen, die bei den Spatzen superbegehrt sind“, sagt er. „Das ist ein Lebensraum hier“.

Die erwähnten Spatzen sitzen in einer Hecke nicht weit von Sommer entfernt. „Das ist die letzte Spatzenkolonie in der Gegend. Die sind ortstreu. Die sind hier geboren und die bleiben auch hier“, sagt Sommer. Die Spatzen sind seine Verbündeten.

Letztlich haben die Vögel auf dem Grundstück verhindert, dass der Besitzer die Garagen und Gebäude gegenüber von Sommers Wohnung abreißen konnte. Zwölf Garagen und Nebengebäude wurden Anfang des Jahres bereits zerstört, dann haben die Mieter*innen die Baufirma mithilfe der Spatzen gestoppt.

„Auf dem Grundstück Koloniestraße 10 befinden sich geschützte Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“, schreibt das Bezirksamt von Berlin-Mitte auf Anfrage von netzpolitik.org. Diese dürften nicht beschädigt werden. Eine Ausnahmegenehmigung sei nicht möglich, weil die Pläne des Grundstückseigners wegen des Milieuschutzes aktuell sowieso nicht umgesetzt werden können. Gegen die entsprechenden Bescheide habe der Eigentümer Rechtsmittel eingelegt. Es sei offen, wie die Auseinandersetzung ausgeht.

Das Ende eines Kieztreffpunkts

Der Eigentümer will den Abriss wohl als bauvorbereitende Maßnahme, aber auch, so vermutet zumindest Sommer, „damit es hier nicht mehr so gemütlich ist“. Früher habe man hier im Hof oft zusammengesessen und Gäste eingeladen. „Der Hof war immer ein Kieztreffpunkt“, sagt Sommer. Mittlerweile bekomme er kaum noch Besuch.

Ein Zaunelement voller Gemälde, die Menschen aus der Gegend geschaffen haben, zeugt von der lebhaften Vergangenheit. Oft seien sogar Schulklassen und Stadtführungen gekommen, um den Hof zu bewundern, sagt Sommer. Das sei jetzt vorbei. „Die haben es geschafft, das soziale Leben zum Erlöschen zu bringen. Niemand setzt sich freiwillig unter eine Kamera“, sagt Sommer.

Eigentlich müssen nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Schilder am überwachten Areal die Videoüberwachung kenntlich machen. Auf der BauWatch-Website steht: „An den Baufeldbegrenzungen weisen Schilder (…) auf die Überwachung des Geländes hin, ebenso wie auf die verantwortliche Stelle. Zusätzlich stellen wir unseren Kunden alle erforderlichen Hinweisschilder zur Verfügung, um der geforderten Transparenz und den Informationspflichten nachzukommen. Diese Schilder werden in der Regel deutlich sichtbar im Eingangsbereich der Videoüberwachung aufgestellt.“

Videoüberwachung ohne die vorgeschriebenen Hinweise darauf

Beim Besuch von netzpolitik.org ist kein Hinweis auf die Videoüberwachung zu sehen. Laut Sommer wurden die Mieter*innen auch nicht darüber informiert, weder per Schild, noch per Brief. Eine Nachbarin von Sommer berichtet, dass ein Mensch an dem Bauzaun ein BauWatch-Banner aufhängte, es fotografierte und dann wieder abnahm.

Die Nachbarin hat von dem Vorgang Fotos gemacht, die netzpolitik.org inklusive Zeitstempel vorliegen. Darauf ist ein Mann an der Befestigung des Banners zu sehen. Das nächste Bild, das laut Zeitstempel sechs Minuten später aufgenommen wurde, zeigt den Bauzaun ohne Banner und den gleichen Mann, wie er den Ort verlässt und dabei etwas in der Hand hält. Es könnte das gefaltete Banner sein, aber sicher erkennbar ist das nicht. Wir wollten von der Vermieter-Firma Fragen wissen, wie es um die Kennzeichnung steht. Doch auch dazu gab es keine Antwort.

Das Büro der Berliner Datenschutzbeauftragten sagt gegenüber netzpolitik.org, dass es nicht zuständig sei, weil die Campus Berlin III GmbH, die den Kameraturm hat aufstellen lassen, in Bayern sitzt. Deshalb werde der Fall an den dortigen Datenschutzbeauftragten übergeben. Eine Rückmeldung von dort haben die Anwohner*innen noch nicht. Sie müssen erst einmal weiter mit dem Kameraturm leben.

Datenschutz & Sicherheit

US-Gericht verbietet NSO Group die Installation von Spyware auf WhatsApp

Ein Gericht in den USA hat das Tech-Unternehmen NSO Group Technologies dazu verpflichtet, den Messengerdienst WhatsApp nicht mehr anzugreifen. Laut dem Hersteller der Überwachungssoftware „Pegasus“ gefährdet diese Entscheidung den Geschäftsbetrieb des Unternehmens.

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem am vergangenen Freitag verkündeten Urteil erließ US-Bezirksrichterin Phyllis Hamilton eine dauerhafte einstweilige Verfügung, die der NSO Group untersagt, WhatsApp-Nutzer ins Visier zu nehmen. Der Fall wurde vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den nördlichen Bezirk von Kalifornien in Oakland (Az. 19-CV-07123) verhandelt. Zugleich reduzierte das Gericht die dem WhatsApp-Mutterkonzern Meta zugesprochene Schadensersatzsumme von 167 auf „nur noch“ vier Millionen US-Dollar. Richterin Hamilton begründete die Entscheidung damit, dass das Verhalten der NSO Group nicht als „besonders schwerwiegend“ einzustufen sei und deshalb keinen so hohen Schadensersatz rechtfertige.

Trotz der Reduzierung der Strafzahlung zeigten sich Verantwortliche von WhatsApp erfreut über den Richterspruch. „Das heutige Urteil verbietet dem Spyware-Hersteller NSO, WhatsApp und unsere weltweiten Nutzer jemals wieder ins Visier zu nehmen“, erklärte WhatsApp-Chef Will Cathcart in einer Stellungnahme. „Wir begrüßen diese Entscheidung, die nach sechs Jahren Rechtsstreit gefällt wurde, um NSO für die Überwachung von Mitgliedern der Zivilgesellschaft zur Rechenschaft zu ziehen.“

Langjährige Auseinandersetzung vor Gerichten

Der Rechtsstreit beschäftigt Gerichte seit vielen Jahren. In einer im Oktober 2019 eingereichten Klage warf der WhatsApp-Mutterkonzern Meta NSO Group vor, bei der Installation der Spionagesoftware Pegasus gegen verschiedene Gesetze verstoßen zu haben. So soll NSO Group Anfang 2019 unrechtmäßig auf WhatsApp-Server zugegriffen und dadurch die Überwachung von 1.400 Personen, darunter Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, ermöglicht haben.

Im Jahr 2020 lehnte ein Richter den Antrag von NSO Group auf eine Form der Immunität ab. Gegen diese Entscheidung legte das Unternehmen Berufung ein. Ein Berufungsgericht jedoch bestätigte im Jahr 2021 die Entscheidung. Anfang 2023 wiesen schließlich die Richter des US-Supreme Court die Berufung von NSO Group zurück. In dieser hatte das Unternehmen argumentiert, es sei immun gegen eine Klage, weil es bei der Installation der Spionagesoftware als Agent für nicht identifizierte ausländische Regierungen gehandelt habe.

Der Fall landete schließlich vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien. Ende Februar 2024 entschied die zuständige Richterin, dass NSO Group den Quellcode der Pegasus-Spyware herausrücken muss. Kurz vor dem Jahreswechsel gab das Gericht schließlich dem Antrag von WhatsApp statt. Anfang Mai dann sprach eine Geschworenenjury Meta schließlich mehr als 167 Millionen US-Dollar Schadenersatz zu. Dagegen legte die NSO Group Widerspruch ein und forderte eine Neuanordnung des Verfahrens oder eine Reduzierung der Schadenssumme. Zumindest die Reduzierung hat NSO Group erreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Herausforderung für NSO Group

Zufrieden dürfte das Unternehmen, das kürzlich von einer US-amerikanischen Investorengruppe übernommen wurde, dennoch nicht sein. Vielmehr dürfte die einstweilige Verfügung, nicht mehr gegen WhatsApp vorzugehen, für NSO Group eine Herausforderung darstellen, vermutet die Nachrichtenagentur Reuters. In dem Verfahren hatte das Unternehmen argumentiert, dass die beantragte einstweilige Verfügung „das gesamte Unternehmen NSO gefährden“ und „NSO aus dem Geschäft drängen“ würde, da „Pegasus das Flaggschiffprodukt von NSO ist“, heißt es in dem Urteil.

NSO Group argumentiert, dass die Pegasus-Software Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste bei der Verbrechensbekämpfung und dem Schutz der nationalen Sicherheit unterstützt und dabei helfen soll, Terroristen, Pädophile und Schwerverbrecher dingfest zu machen. Fakt ist aber auch, dass zahlreiche Regierungen weltweit die Pegasus-Spyware in den vergangenen Jahren zur politischen Überwachung genutzt haben, wie etwa in Mexiko zum Ausspähen von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Antikorruptionskämpfern.

Das Unternehmen kündigte an, die Entscheidung des US-Gerichts zu prüfen und „entsprechend über die nächsten Schritte zu entscheiden“.

(akn)

Datenschutz & Sicherheit

Verschlüsselnde USB-Sticks von Verbatim bleiben unsicher

Der Hersteller Verbatim bekommt die Sicherheit seiner als besonders sicher angepriesenen USB-Datenträger offenbar nicht in den Griff. Die drei Modelle „Keypad Secure USB-Stick“, „Store ’n‘ Go Portable SSD“ und „Store ’n‘ Go Secure Portable HDD“ verschlüsseln zwar ihre Daten. Allerdings können Fremde die Verschlüsselung umgehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon im Jahr 2022 fand der Sicherheitsexperte Matthias Deeg von der SySS GmbH gravierende Sicherheitsmängel. Noch im selben Jahr veröffentlichte Verbatim Firmware-Updates, die die Probleme angehen sollten. Eine neue Untersuchung von Deeg zeigt: Die Updates verbessern zwar die Firmware, gehen aber nicht die grundlegenden Probleme an.

SySS teilt die aktualisierten hauseigenen Security-Kennnummern SYSS-2025-015, SYSS-2025-016 und SYSS-2025-017 – CVE-Einträge gibt es dazu (noch) nicht – und nennt ein hohes Risiko. Es stellt sich die Frage, ob Verbatim das grundlegende Hardware-Design überhaupt absichern kann.

Unsichere Verschlüsselung

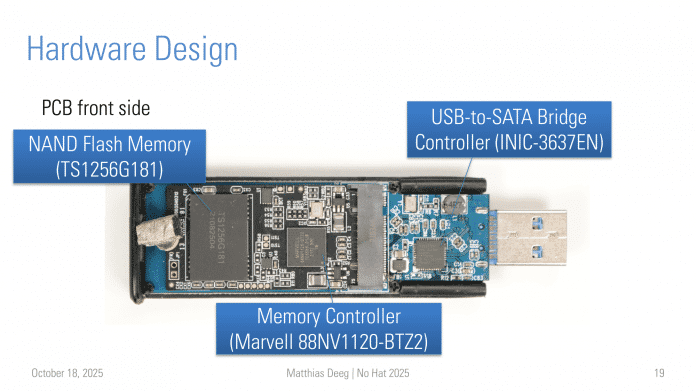

Alle drei USB-Medien verwenden das gleiche Prinzip: Im Inneren sitzen ein SATA-Datenträger, ein Brückenchip von USB zu SATA, ein Speicherbaustein für die Firmware und ein Keypad-Controller. Letzterer ist mit einem Tastenfeld verbunden. Das Gerät entschlüsselt seine Daten, wenn der Nutzer die korrekte PIN bestehend aus 5 bis 12 Ziffern eingibt.

Matthias Deeg

)

Verbatim hat mit seinen Firmware-Updates den Verschlüsselungs-Algorithmus verbessert, vom simplen AES-Modus Electronic Code Book (AES-ECB) zu AES-XTS. Die Verschlüsselung bringt jedoch wenig, weil sie sich laut Untersuchung weiterhin einfach umgehen lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die erste Schwachstelle bildet die Firmware. Sie ist zwar verschlüsselt, allerdings nur durch die simple XOR-Methode mit zwei statischen Schlüsseln. Deeg hat die Firmware entschlüsselt, analysiert und abgeänderte Versionen aufgespielt. Das ist möglich, weil es keine sogenannte Root of Trust gibt, mit der die Geräte die Echtheit der Firmware kontrollieren.

Dadurch konnte der Sicherheitsforscher Muster ableiten, wie der Controller die Keys zur Verschlüsselung des gesamten Datenträgers erstellt. Das vereinfacht Brut-Force-Attacken, bei denen ein Programm mögliche PIN-Kombinationen errät. In einem Proof of Concept waren keine neun Sekunden notwendig, um die Verschlüsselung trotz aktueller Firmware zu brechen. Ein Short-Video auf Youtube veranschaulicht den Angriff.

Beworbener Sicherheitsmechanismus fehlt

Das grundlegende Problem ist eine weiterhin fehlende zentrale Absicherung: Eigentlich sollen sich die Verbatim-Datenträger nach 20 erfolglosen PIN-Eingaben sperren, machen das aber nicht. Damit kann der Hersteller sein Versprechen nicht halten: Die Daten sind nicht sicher, wenn der Datenträger verloren geht oder gestohlen wird.

Deeg merkt noch an, dass er mittlerweile drei Hardware-Revisionen mit unterschiedlichen SATA-USB-Brückenchips gefunden hat. Die neueste Version erfordert angepasste Angriffe. Auf einen ersten Blick scheint sie aber alte Fehler zu wiederholen: Der Sicherheitsforscher fand in einer Analyse der verschlüsselten Daten wiederholende Muster.

(mma)

Datenschutz & Sicherheit

40.000 SIM-Karten konfisziert: Europol sprengt SIMCARTEL-Betrügerring

Im Zuge der Operation SIMCARTEL haben Europol und Eurojust die IT-Infrastruktur eines Betrügerrings beschlagnahmt. Den Angaben der Ermittler zufolge zeichnen die Kriminellen europaweit für Schäden in Höhe von rund fünf Millionen Euro verantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergründe

Wie aus einem Bericht von Europol hervorgeht, kam es im Zuge der Operation unter anderem zu fünf Festnahmen. Außerdem wurden Server, 40.000 aktive SIM-Karten und vier Luxusautos beschlagnahmt. Der Großteil der Straftaten geht auf Österreich und Lettland zurück. Andere Kriminelle konnten den Ermittlern zufolge die „Dienste“ für ihre Machenschaften nutzen. Das wurde über eine professionelle Website realisiert.

Die Ermittler geben an, dass das Herzstück der IT-Infrastruktur ein Telekommunikationsnetzwerk mit rund 40.000 aktiven SIM-Karten war. Darüber haben die Kriminellen etwa betrügerische Anrufe getätigt und Fake-Accounts bei Webservices erstellt. Dazu gehört unter anderem der Enkeltrick, bei dem ein vermeintlicher Verwandter in einer gefakten Notsituation Opfer kontaktiert, um Vertrauen aufzubauen und letztlich Geld abzustauben.

Zusätzlich wurden Accounts bei Secondhand-Marktplätzen erstellt, um dort zu betrügen. Weiterhin haben die Betrüger für Phishing-Attacken Fakeshops und Bankingwebsites betrieben und sich als Polizeiermittler ausgegeben, um Opfer aufs Glatteis zu locken.

Derzeit bestimmen die Ermittler das Ausmaß der kriminellen Machenschaften. Sie geben an, dass nach jetzigem Kenntnisstand mehr als 49 Millionen Fake-Accounts über das Netzwerk erstellt worden seien. Bei den Ermittlungen haben Estland, Finnland, Lettland und Österreich mitgewirkt.

(des)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 3 TagenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online