Künstliche Intelligenz

Vorwerk-Tochter Neato legt Cloud-Server still, Staubsauger verlieren Funktionen

Zwei Jahre nachdem Vorwerk die US-amerikanische Staubsaugerroboter-Firma Neato geschlossen hat, werden nun auch alle Onlinefunktionen stillgelegt und grundlegende Funktionen der Geräte entfernt. Das geht aus einer Mitteilung von Neato hervor, die Anfang der Woche veröffentlicht wurde. Dort heißt es, dass die Cloud-Dienste von Neato jetzt schrittweise vom Netz genommen werden Die Staubsaugerroboter könnten dann nur noch manuell gestartet werden, woraufhin sie aber jeweils nur eine Reinigung des gesamten Haushalts in Angriff nehmen. Vorher gelernte Räume oder Sperrzonen kennen sie dann wohl nicht mehr.

Doch keine „fünf Jahre“ Cloud-Services

Vorwerk hat Neato 2017 übernommen und in der Folge von den Erfahrungen in der Produktentwicklung profitiert. Der Vertrieb eigener Produkte in den USA habe sich aber nicht gelohnt, erklärte das deutsche Unternehmen dann sechs Jahre später. Da die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht wurden und weil Vorwerk sich konsequent aus Bereichen, die kein Wachstum erreichen, zurückzieht, wurde Neato Robotics weitgehend aufgelöst. Behalten wurde lediglich ein Team aus 14 Angestellten in Mailand, die für „mindestens fünf Jahre“ die Sicherheit der Cloud-Services von Neato sicherstellen sollten. Davon ist nun bisher nicht einmal die Hälfte vorbei und trotzdem zieht Vorwerk den Stecker.

Seit 2023 seien die Cybersicherheitsvorgaben und andere Regeln stark ausgebaut worden, weswegen die Cloud-Infrastruktur nicht mehr bereitgestellt werden könne, heißt es von Neato. Ein Update wäre technisch nicht zu stemmen. Die Vorwerk-Tochter erklärt, dass geltende Garantien nicht betroffen seien, auch Support-Dokumente sollen weiter online bereitgestellt werden. Die Sauger selbst könnten dann aber nur noch über die Tasten gesteuert werden, grundlegende Funktionalitäten fallen weg. Das Vorgehen von Vorwerk ist kein Einzelfall, immer wieder werden Onlinedienste abgeschaltet, obwohl darauf angewiesene Geräte dann nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr funktionieren. Auf eine Anfrage von heise online hat Vorwerk noch nicht geantwortet.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Arbeitsmarktanforderungen 2030: Menschliche Kompetenzen vor KI-Skills

Menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, kritisches Denken und Empathie verlieren auf dem Arbeitsmarkt keinen Wert, sondern sollen laut dem Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) im Jahr 2030 sogar an erster Stelle stehen – noch vor KI-Kompetenzen. Das geht aus einem aktuellen Whitepaper hervor, das Teil der Serie „New Economy Skills“ des WEF ist. In dieser werden fünf vom WEF identifizierte Kernkompetenzen für das Jahr 2030 beleuchtet, die von Unternehmen und Volkswirtschaften zur Aus- und Weiterbildung ihrer Fachkräfte priorisiert werden sollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht automatisierbare Kompetenzen

Auf Platz zwei der fünf Kernkompetenzen im Jahr 2030 stehen KI-, Daten- und Digitalkompetenzen. Auf Platz drei folgen Umwelt- und Nachhaltigkeitskompetenzen, auf Platz vier fachliche und berufliche Kompetenzen und auf Platz fünf betriebswirtschaftliche Kompetenzen.

Die menschlichen Kompetenzen umfassen unter anderem kreative und problemlösende Fähigkeiten wie kritisches, analytisches, systemisches sowie mathematisches Denken, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen und neue Ideen zu entwickeln. Auch Motivation und Selbstwahrnehmung, lebenslanges Lernen, Coaching, Neugier, Detailgenauigkeit, Resilienz, Flexibilität und Agilität sowie emotionale Intelligenz werden zu ihnen gezählt. Laut Bericht befähigen sie Menschen, sich selbst zu managen, weiterzubilden, zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten und ihr Wohlbefinden zu erhalten. Zudem wird prognostiziert, dass Kompetenzen wie Empathie, Resilienz, Führungsqualitäten und Lehrfähigkeit sowie höhere kognitive Fähigkeiten, wie analytisches und kreatives Denken und Neugierde, „nur ein 13-prozentiges Potenzial für eine KI-Transformation [haben], da sie auf menschlichem – nicht maschinellem – Urteilsvermögen, Kontext und Lebenserfahrung beruhen.“

Vier Kategorien menschlicher Kompetenzen weist der Bericht aus: Kreativität und Problemlösung, emotionale Intelligenz, Lernen und Wachstum, Kollaboration und Kommunikation.

(Bild: WEF)

Im Gegensatz dazu unterlägen mathematisches und statistisches Denken, Systemdenken, Sprechen, Schreiben und Sprachen sowie Zuverlässigkeit und Detailgenauigkeit einer fast sechsmal höheren Wahrscheinlichkeit einer hybriden oder vollständigen Transformation. Hier könne generative KI einen Großteil der Routinearbeit übernehmen. Eine menschliche Aufsicht bleibe aber weiterhin unerlässlich. Insgesamt gebe es nur wenige Fähigkeiten mit Potenzial für eine vollständige Transformation, bei der KI ganze Aufgaben mit minimaler menschlicher Interaktion bewältigen könne. Menschenzentrierte Kompetenzen blieben also „die Brücke zwischen technologischem Fortschritt und sinnvollen organisatorischen und gesellschaftlichen Ergebnissen.“

Aktuelle Kompetenztransformationskapazität von generativer KI (%) nach Kompetenzgruppe.

(Bild: WEF)

Nicht qua Geburt ausgebildet oder beständig

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch macht der Bericht darauf aufmerksam, dass für den Arbeitsmarkt benötigte menschliche Kompetenzen weder ab Geburt ausreichend entwickelt, noch unbeeinflusst von äußeren Bedingungen vorhanden sind. So wird zum einen unterstrichen, dass menschliche Kompetenzen wie etwa Zusammenarbeit, kritisches Denken, Anpassungsfähigkeit, Neugier und emotionale Intelligenz in Bildungssystemen bisher zu wenig gefördert werden. Zum anderen werden die menschenzentrierten Fähigkeiten als „unsichtbar“ und „fragil“ beschrieben. Unsichtbar, weil sie oft als gegeben gesehen und somit ihre Ausprägungen nicht wie andere Fähigkeiten gemessen oder gewürdigt werden. Fragil, weil etwa wirtschaftliche Abschwünge, Krisen und soziale Umbrüche Menschen belasten und damit auch ihre gut entwickelten Fähigkeiten negativ beeinflussen. Dementsprechend müssten menschliche Kompetenzen für zukünftigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg als wertvoll und zusätzliches Bildungsziel mit aussagekräftigen Qualifikationen anerkannt werden und Menschen möglichst Stabilität und Sicherheit erleben, um sie auch abrufen zu können.

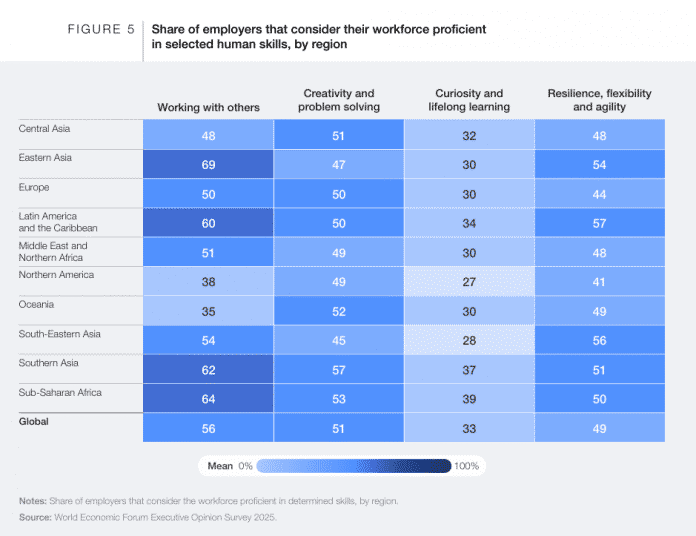

Unternehmen haben für das Jahr 2025 eingeschätzt, wie stark die vier Kategorien der menschlichen Kompetenzen in ihrer Arbeitnehmerschaft entwickelt sind, aufgeteilt nach Weltregionen.

(Bild: WEF)

Welche Kompetenzen global wie ausgebildet sind, sei kulturell unterschiedlich und auch Geschlechterrollen in den jeweiligen Kulturen spielten eine Rolle. Dies habe etwa die PISA-Studie von 2022 gezeigt. Nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in OECD-Ländern war in der Lage, in vertrauten Kontexten originelle Ideen zu entwickeln, und in über 20 Ländern erreichten sie meist kein grundlegendes Niveau an kreativer Kompetenz. Überdies zeigte die Erhebung, dass Schüler aus höheren sozioökonomischen Schichten durchweg besser abschnitten und Mädchen besser als Jungen.

Dem Bericht zufolge besteht bei Unternehmen schon heute eine Nachfrage nach qualifzierten menschlichen Kompetenzen in ihrer Belegschaft, während das Angebot nicht mithalten kann. Das gehe etwa aus dem „Executive Opinion Survey 2025“ des WEF hervor, das zeige, dass nur jeder zweite Arbeitgeber seine Mitarbeiter als kompetent in den Bereichen Zusammenarbeit und Kreativität einschätzt, und noch weniger in den Bereichen Resilienz, Neugier und lebenslanges Lernen. Dies deute darauf hin, dass Teamarbeit und Zusammenarbeit zwar relative Stärken darstellen, die Denkweisen und Gewohnheiten, die kontinuierliches Wachstum und selbstgesteuertes Lernen fördern, jedoch weltweit weiterhin schwach ausgebildet seien. Nicht alle Beschäftigten seien in dieser Hinsicht aber untätig. Laut Daten des Weiterbildungsanbieters Coursera sei ein stetiger Anstieg der Lernstunden für menschenzentrierte Kompetenzen von 2020 bis 2025 zu erkennen. Seit 2022 sei ein starkes Wachstum im analytischen und systemischen Denken zu verzeichnen, und seit 2024 auch für Lerneinheiten zu kreativem Denken, Resilienz, Empathie, Neugier und dem lebenslangen Lernen.

Das US-Unternehmen Coursera hat Daten zu Lernstunden für menschliche Kompetenzen von 2020-2025 bereitgestellt.

(Bild: WEF)

(kbe)

Künstliche Intelligenz

Sonys neue Ober-Alpha und Sonys Firmware-Problem – Fotonews der Woche 49/2025

Machen wir´s auch in dieser Woche kurz, denn zur neuen Sony Alpha 7 V ist schon fast alles gesagt – aber eben auch nur fast. Wir konnten die Kamera bereits kurz ausprobieren, wenn auch ohne Labormessungen und nicht mit Fremdobjektiven, das wird gleich noch wichtig. Das vorläufige Fazit des Kolumnisten lautet: Sony hat da genau an den richtigen Schrauben gedreht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Alpha ist nicht nur fast so schnell wie manche Sportboliden (30 fps mit elektronischem Verschluss, 10 mit mechanischem), was der neue teilweise gestapelte Sensor mit 33 Megapixeln Auflösung ermöglicht. Solche Bildwandler mit Logik und RAM darauf lassen sich schneller auslesen, und mildern auch Rolling-Shutter-Effekte. Ganz ohne diese kommt nur ein Sensor mit Global Shutter aus – den behält Sony weiterhin seinem Tempomonster A9 III vor.

Aber die spielt auch in einer anderen Preisklasse, für die A7 V sind „nur“ 3000 Euro gefordert. Das ist eben die neue Oberklasse, Sony hat hat die Kamera ebenfalls „nur“ 200 Euro teurer als den Vorgänger vor vier Jahren gemacht. Unsere ausführliche Meldung verrät mehr, auch, was bei den Videofunktionen alles fehlt. Das schaffen andere, wie Canon mit der R6 III, in dieser Preisklasse inzwischen besser.

Sony zieht Firmware für A7 IV zurück

Nämlicher Vorgänger, die A7 IV von Ende 2021, hat kurz vor der Vorstellung des neuen Modells ein großes Firmware-Update erhalten, auf Version 6.00. Selbst definierbare Fokusfelder, dauerhafte Anzeige des Audiopegels beim Filmen und weitere Funktionen lockten. Doch darauf muss man nun weiter warten, denn Sony hat das Update zurückgezogen, wie ein aktueller Hinweis auf der Downloadseite erklärt. Zuvor gab es unter anderem bei Reddit Berichte über „Bricks“ nach dem Update – also funktionslose Kameras, die in die Werkstatt müssen.

Das bestätigt wieder einmal, dass man gerade bei Firmware-Updates für Kameras nicht jede neue Version sofort einspielen sollte. Zu sehr häufen sich in der letzten Zeit die teils schwerwiegenden Bugs, hier nur eine Auswahl: Sony bei der A1 vor anderthalb Jahren, Canon und Nikon bei mehreren Kameras Mitte 2025. Ebenso darf man nicht mehr erwarten, dass altes Zubehör bei einer brandneuen Kamera sofort funktioniert.

Neue Alpha vorerst nicht für Fremdobjektive

Weiterlesen nach der Anzeige

Das führt dann zurück zur neuen A7 V, denn die ist nicht unbedingt mit jedem Objektiv von Drittherstellern kompatibel, wie ein YouTube-Video samt Statement von Sony zeigt. Das ist dann auch unsere Empfehlung für einen Long Watch zum Sonntagabend oder dem Start in die neue Woche. Und, trotz all der Ärgernisse in dieser Ausgabe der Fotonews: Firmware lässt sich fixen. Bleibt nur zu hoffen, dass Sony das auch gründlich tut.

(nie)

Künstliche Intelligenz

Im November wieder fast jeder zweite Fernzug unpünktlich

Die Situation für Fahrgäste der Deutschen Bahn hat sich im November kaum verbessert. Erneut war nahezu jeder zweite Fernzug des bundeseigenen Konzerns verspätet unterwegs. 54,5 Prozent der Züge kamen ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie vorläufige Zahlen zeigen, die die Bahn nun veröffentlicht hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Das waren zwar etwas mehr als im Vormonat, als die Pünktlichkeit 51,5 Prozent betrug. Dennoch kann der bundeseigene Konzern mit der Qualität des Bahnbetriebs weiterhin nicht zufrieden sein. Als verspätet gilt ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Gründe sind lange bekannt: Aufgrund des schlechten Zustands des Schienennetzes wird so viel gebaut wie noch nie. Die Baustellen bremsen den Fernverkehr aus. Hinzu kommen die überlasteten Fernverkehrsknoten, vor denen sich die Züge immer wieder stauen. Diese Verzögerungen wirken sich schnell aufs gesamte Netz aus.

Lesen Sie auch

(nen)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?