Künstliche Intelligenz

Windows: MS Word speichert jetzt automatisch in die Cloud

Microsoft drängt Office-Dateien in die Cloud. Ab sofort landen mit Microsoft Word für Windows erstellte Inhalte automatisch in der Microsoft-Cloud Onedrive. Nutzer, die das nicht möchten, müssen die automatische Speicherung (autosave) deaktivieren. Alternativ können sie in den Einstellungen eine andere Cloud als automatischen Speicherort festlegen. Angeboten werden in den Einstellungen auch noch, ganz old school, der eigene Rechner oder gegebenenfalls ein Netzwerklaufwerk als Ort für das automatische Abspeichern.

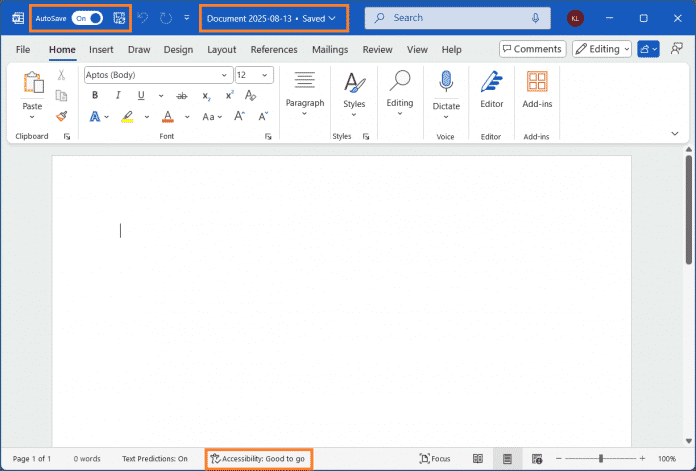

Autosave auszuschalten geht schnell (links oben). Um andere Speicherorte als Microsofts Cloud festzulegen, müssen Anwender in die Einstellungen vordringen.

(Bild: Microsoft)

Beginnt ein Nutzer zu schreiben und schließt Word danach ohne expliziten Speicherbefehl, fragt Word, ob der Inhalt in der Cloud gespeichert bleiben oder weggeschmissen werden soll. Die neuen Voreinstellungen greifen ab sofort in Word für Windows ab Version 2509 (Build 19221.20000). Für Excel für Windows und Powerpoint für Windows möchte Microsoft noch im Laufe des Jahres die gleichen Voreinstellungen einführen.

Der Copilot wartet schon

Im Firmenblog erläutert Microsofts Produktmanager Raul Munoz die Vorzüge automatischen Speicherns, nämlich, dass getane Arbeit seltener verloren geht. Das kann sonst bei einem Absturz des Programms, des ganzen Windows, oder einem Stromausfall durchaus vorkommen. Abspeichern in der Cloud ist dann vorteilhaft, wenn der Nutzer möchte, dass er selbst oder Dritte die Datei von anderen Geräten aus lesen und bearbeiten können.

Dazu zählt auch Microsofts Künstliche Intelligenz Copilot samt deren Agenten. Auch sie erhalten unmittelbar Zugriff auf die automatisch auf Onedrive gespeicherten Dateien. Eine entsprechende Lizenz vorausgesetzt, kann der Anwender die KI dann zur Auswertung oder weiteren Bearbeitung der Datei heranziehen.

Zu Änderungen der Voreinstellung bezüglich automatischen Speicherns in Word für MacOS macht Munoz in seinem Blogpost keine Angaben. Dafür legt er zwei überraschende Bugs in Word für Windows offen: Ist die Anzeige des Startbildschirms beim Aufruf von Word deaktiviert, schlägt die automatische Speicherung der ersten Datei jeder Sitzung fehl. Und wird während einer laufenden Word-Sitzung eine zweite Instanz des Programmes aufgerufen, werden damit neu erstellte Dateien ebenfalls nicht automatisch gespeichert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Neue Technik soll Vandalismus an Ladesäulen stoppen

Die schwarz-gemantelten Kabelstümpfe hängen zwar noch kläglich an der Ladesäule. Ein Aufladen des E-Autos ist hier aber im Moment nicht möglich. Mit dem Ausbau der Infrastruktur wächst auch die Zahl der Kabeldiebstähle. Worum es dabei geht und was man dagegen tun kann.

Wie viele Vorfälle gibt es?

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW als führender Anbieter von Schnellladepunkten in Deutschland spricht von bisher weit über 900 Kabeldiebstählen in diesem Jahr. Bei EWE Go aus Oldenburg liegt die Zahl im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich. Ionity mit Sitz in München verzeichnet in Deutschland rund 30 gestohlene Kabel, europaweit etwas mehr als 100.

Eine bundesweite Übersicht zu solchen Fällen gibt es nicht. In der Polizeistatistik werden die Fälle nicht so präzise erfasst, wie das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg erklärten.

Wie entwickeln sich die Zahlen?

Die Anbieter sprechen von teils deutlichen Anstiegen in diesem Jahr. Bei EWE Go etwa hatte die Zahl der Fälle von 2022 bis 2024 „im sehr niedrigen zweistelligen Bereich“ gelegen. Ionity sprach für den Zeitraum von nur einer Handvoll Fälle von Kabeldiebstählen in Deutschland und Großbritannien.

Wer sind die Täter?

Zum einen könnten es Diebe auf das Kupfer abgesehen haben – je nach Dicke und Leistungsfähigkeit enthalten Schnellladekabel laut EnBW zwischen vier und zehn Kilogramm des Metalls. Beim Schrotthandel bringe das etwa 50 Euro pro Kabel, auf dem Schwarzmarkt ungefähr die Hälfte.

Da das nicht besonders lukrativ sei, würden auch andere Beweggründe wie reiner Vandalismus oder gezielte Sabotage diskutiert, schreibt EnBW auf ihrer Internetseite. „Denn manche Taten scheinen ideologisch motiviert zu sein – etwa, weil man die Elektromobilität ablehnt: Kupferkabel, die erst hinter der Kabelführung abgeschnitten werden, wodurch noch ein Meter Ladekabel an der Säule hängt.“ Der Rest sei wenige Schritte weiter ins Gebüsch geworfen.

Auch wenn alle Vorfälle angezeigt würden, zeige die Realität doch: Die Täter und Täterinnen zu schnappen, sei oft alles andere als einfach.

Wie hoch ist der Schaden?

„Ein einzelner Kabeldiebstahl verursacht für uns Kosten zwischen 2500 und 5000 Euro“, teilte eine Ionity-Sprecherin mit. Bei der EnBW liegt der Schaden im Moment im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich, wie eine Sprecherin mitteilte. Dabei fielen vor allem Materialkosten für neue Kabel ins Gewicht, Arbeitszeit und eine technische Prüfung der Ladesäulen, die vor der Inbetriebnahme vorgeschrieben sei. „Nicht enthalten ist der Umsatzverlust für den Zeitraum, in dem die Ladestation nicht genutzt werden kann.“

Die Ionity-Sprecherin betonte, der immaterielle Schaden sei größer als die Reparaturkosten, „denn jeder Ausfall untergräbt das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Zuverlässigkeit der Ladeinfrastruktur und damit in die Alltagstauglichkeit von E-Mobilität insgesamt“.

Welche Folgen haben die Vorfälle für Leute, die laden wollen?

Die betroffenen Ladestationen sind nach Angaben der Anbieter meist mehrere Tage außer Betrieb, bis sie repariert sind. Falls ein frisch abgeschnittenes Kabel – und damit der Ausfall – noch nicht registriert wurde, kann es laut EnBW sein, dass ein Ladepunkt umsonst angesteuert wird. „Je nachdem, wie weit die nächste Ladestation entfernt ist, muss ein Umweg gefahren werden.“

Sind bestimmte Regionen besonders betroffen?

Regionale Schwerpunkte sind bei der EnBW Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Vereinzelte Fälle habe es im vergangenen Jahr auch in Thüringen und Rheinland-Pfalz gegeben. Ebenso gibt es den Angaben nach immer wieder Wiederholungstaten – also erneute Diebstähle an gerade erst reparierten Ladesäulen.

Weniger betroffen sind Standorte, die stark frequentiert sind. An Autobahnen etwa werde rund um die Uhr geladen, erläuterte die Ionity-Sprecherin. Für Kriminelle sei es dort deutlich schwieriger, unbeobachtet vorzugehen. Dazu passt auch, dass an Ladesäulen von Aral pulse einem Sprecher zufolge nur selten Kabel gestohlen wurden. „Unsere Ladesäulen befinden sich in der Regel an Aral Tankstellen, von denen ein großer Teil 24/7 geöffnet ist.“

Was machen die Anbieter, um Vandalismus zu verhindern?

Ionity stattet Kabel zunehmend mit Farbpatronen aus, die beim Aufschneiden platzen und unübersehbare Spuren hinterlassen. Die Kabel seien so eindeutig als gestohlen erkennbar, die Diebinnen und Diebe ebenfalls gekennzeichnet. „Erste Erfahrungen zeigen, dass Diebstahlsversuche an so gesicherten Standorten bereits abgebrochen wurden“, teilte die Sprecherin mit. Zudem teste das Unternehmen verschiedene Tracking-Maßnahmen, um die Kabel verfolgen zu können und den Weiterverkauf zu erschweren.

Hingegen sieht EWE Go beim Einsatz von Tinte die Gefahr, die eigene Infrastruktur zu verunreinigen. Das verursache wiederum Kosten für Reinigung und Instandhaltung – und führe somit dazu, dass die Ladestation nicht so schnell wieder einsatzbereit sei. Kameratechnik beispielsweise sei effektiver.

Auch EnBW setzt auf abschreckende Maßnahmen wie verstärkte Beleuchtung oder Videoüberwachung. Doch diese lasse sich nicht ohne weiteres an allen Standorten installieren. Und die Modifizierung von Ladekabeln brauche Zeit, bis sie marktreif sei. Zudem sollen Diebstähle technisch immer mehr erschwert und so unattraktiv gemacht werden: Dazu zählen laut der EnBW-Homepage robustere Kabel mit schnittfestem Mantel gegen das Durchtrennen sowie Systeme, die Manipulationen in Echtzeit erkennen und sofort Alarm schlagen.

„Zusätzlich suchen wir den Kontakt mit den Ermittlungsbehörden, um gemeinsam nach präventiven Maßnahmen zu suchen“, erklärte Volker Rimpler, Chief Technology Officer E-Mobilität. Ferner ist die Politik gefragt: „Wenn Ladekabel rechtlich als Teil der öffentlichen Energieinfrastruktur eingestuft werden, könnten strengere Strafrahmen greifen“, heißt es auf der Internetseite.

Welche Schutzmaßnahmen wären noch denkbar?

Die Big. Bechtold-Gruppe unterstützt Unternehmen bei Sicherheitskonzepten und -technik. Vor Ort könnten zum Beispiel Kameras und Lautsprecher an vorhandene Lampenmasten installiert werden, die mit einer Leitwarte der Gruppe verbunden sind. Diese schalte sich im Fall einer Störung zu, analysiere die Situation und koordiniere mögliche Maßnahmen, erläuterte die geschäftsführende Gesellschafterin Daniela Bechtold.

„Ergänzend setzen wir auf KI-gestützte Verfahren, die Auffälligkeiten automatisch erkennen und das Sicherheitspersonal unterstützen können.“ Für kurzfristige Einsätze etwa auch in Ladeparks gebe es mobile Videotürme.

(afl)

Künstliche Intelligenz

Teslas Autopilot: Neue Ermittlungen durch die US-Verkehrsaufsicht

Elon Musk wird nicht müde zu betonen, dass seiner Ansicht nach in autonom fahrenden Autos die Zukunft liegt. Schon seit vielen Jahren verspricht er, der unmittelbare Durchbruch stehe kurz bevor. Aktuell kämpft Tesla allerdings zu wiederholten Male damit, dass das Fahrassistenzsystem Autopilot ins Visier der US-Verkehrsaufsicht NHTSA gerät. Die Behörde untersucht unter anderem Fälle, in denen die Software Modelle der Marke auf die Gegenfahrbahn lenkte oder trotz roter Ampeln auf Kreuzungen fahren ließ. Dabei geht es um 58 Zwischenfälle, bei denen 23 Menschen verletzt wurden. Zu Todesfällen kam es nicht.

Öffentliche Tests

Tesla lässt Fahrer in den USA schon seit einiger Test „Full Self Driving“-Software auf öffentlichen Straßen testen. Insbesondere am Anfang veröffentlichen sie viele Videos, in denen das System zum Teil grobe Fehler machte und die Menschen am Steuer eingreifen mussten, um Unfälle zu verhindern. Laut Tesla-Chef Elon Musk wurde die Software mit neuen Versionen viel besser. Experten gehen davon aus, dass Tesla mit der permanenten Erfassung des Verkehrsgeschehens einen Erfahrungsschatz hat, der bei der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens hilft.

Der NHTSA wurden sechs Fälle gemeldet, in denen die FSD-Software Teslas an roten Ampeln vorbei auf Kreuzungen steuerte und es dadurch zu Unfällen kam. Mehrere der Zwischenfälle ereigneten sich an derselben Kreuzung im Bundesstaat Maryland. Bei der Untersuchung soll unter anderem bewertet werden, wie gut das FSD-System Verkehrszeichen und die Verkehrsführung erkennt und sich daran orientiert.

Ohne Mensch am Steuer

Musk versucht gerade, Tesla auf Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten, während die Autoverkäufe seit dem vergangenen Jahr schwächelten. In der texanischen Stadt Austin befördert die Firma mit einigen selbstfahrenden Autos Fahrgäste ohne einen Menschen am Steuer. Allerdings sitzt noch ein Aufpasser auf dem Beifahrersitz. Auch die Tesla-Robotaxis wurden bei Verstößen gegen Verkehrsregeln gefilmt. Die NHTSA startete schon vor Jahren mehrere Untersuchungen zur herkömmlichen Version des Autopilot-Assistenzsystems.

Mehr zur Marke Tesla

(mfz)

Künstliche Intelligenz

Montag: Bose-Lautsprecher verlieren Funktionen, China droht wegen neuer US-Zölle

Bose wird in Kürze wichtige Features seiner SoundTouch-Lautsprecher und Soundbars nicht mehr anbieten. Cloudbasierte Funktionen und die App werden eingestellt. Zwar werden die Audiogeräte grundsätzlich weiterhin funktionieren, doch einige Funktionen werden wegfallen. Insbesondere Langzeitkunden sind frustriert. Verärgert ist auch China und kontert Donald Trumps jüngste Zollankündigung mit scharfer Kritik. Die USA sollten ihr „falsches Vorgehen“ korrigieren, die Ergebnisse aus den vergangenen Handelsgesprächen wahren und die gegenseitigen Bedenken durch Dialog lösen. Warum eskalierte der Streit erneut und welche Folgen könnte das haben? Derweil hat die dänische EU-Ratspräsidentschaft eine Erklärung vorgelegt, wonach Minderjährige viele Apps nicht mehr nutzen können sollen. Es geht um ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige. Die allermeisten EU-Länder unterstützen den Vorschlag, nur zwei Länder sind dagegen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Audiogerätehersteller Bose hat eine Entscheidung getroffen, die bei zahlreichen Kunden für Verärgerung sorgt: Ab dem 18. Februar 2026 wird das Unternehmen den Cloud-Support für seine beliebten WLAN-Streaming-Lautsprecher SoundTouch und Soundbars einstellen. Die Folge ist, dass wichtige cloudbasierte Features und die zentrale App für die etwa in kleinen Heimkinos eingesetzten Systeme nicht mehr funktionieren werden. Die jetzt von der US-Firma angekündigte Maßnahme betrifft eine Produktreihe, die Bose seit 2013 auf den Markt gebracht und später um weitere Lautsprecher, Soundbars und Heimkinosysteme im Preissegment von 200 bis 1500 US-Dollar erweiterte. Einige Nutzer haben erheblich investiert. Das führt zu Kundenfrust bei Bose: SoundTouch-Geräte verlieren smarte Funktionen.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich die Fronten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt deutlich verhärtet. Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, weitere Zölle in Höhe von 100 Prozent gegen chinesische Importe zu erheben, warf Peking den USA „Doppelmoral“ vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Washington verallgemeinere seit Langem das Prinzip der nationalen Sicherheit, missbrauche Exportkontrollen, wende diskriminierende Maßnahmen gegen China an und dehne einseitig seine Gerichtsbarkeit bei Produkten wie Halbleitern oder Computerchips aus, so der Vorwurf des chinesischen Handelsministeriums. China hielt den USA zudem vor, mit den Maßnahmen globale Lieferketten zu stören. Es ist eine neue Eskalation im Handelsstreit: China droht den USA.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

Die EU steht vor einem neuen, weitgehenden und kontroversen Schritt zum Schutz von Kindern im digitalen Raum. Eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten hat Unterstützung für die Einführung eines „digitalen Mündigkeitsalters“ auf EU-Ebene signalisiert. Ziel ist es, den Zugang Minderjähriger zu Social-Media-Plattformen und bestimmten Apps zu beschränken. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat dazu eine Grenze von 15 Jahren ins Spiel gebracht. Bei einem informellen Ratstreffen wurde eine Erklärung zur „Gestaltung einer sicheren Online-Welt für Minderjährige“ unterzeichnet. Fast alle EU-Länder unterzeichneten das Papier, ebenso wie Norwegen und Island. Es gab kaum Abweichler: Mehrheit der EU-Staaten ist für Social-Media-Verbot für Kinder.

Wo einst nach Silber geschürft wurde, stehen heute in einem alten Bergwerkstollen unauffällige Behälter mit Millionen von abgelichteten Dokumenten: der zentrale Bergungsort (ZBO) der Bundesrepublik Deutschland. Das einmalige Archiv wird 50 Jahre alt. Rund 400 Meter tief ragt der Barbarastollen in den Schauinsland-Berg nahe des Örtchens Oberried bei Freiburg. Im Stollen befindet sich der ZBO. Hier stehen mehr als 1600 luftdichte, knapp 80 Zentimeter hohe Edelstahlbehälter in rund 50 Meter langen, zweigeschossigen Regalen. Darin befinden sich Mikrofilme, insgesamt 1,3 Milliarden Ablichtungen, darunter viele einzigartige historische Dokumente. Wir blicken auf den Bau des ZBO, die Schutzmaßnahmen und das Grundproblem der Archivare nach 50 Jahren Barbarastollen: Das geheime Archiv der Bundesrepublik.

Bald gibt es keine Sicherheitsupdates mehr für Windows 10, doch nicht alle Computer hält Microsoft fit für Windows 11. Älteren Geräten verweigert der Hersteller häufig das Upgrade, auch wenn es aus technischer Sicht keinen Grund dafür gibt. Wer nun auf Linux umsteigen will, anstatt unnötigen Elektroschrott zu produzieren oder Geld auszugeben, kann mit dem Gerät weiterhin arbeiten, muss sich aber umgewöhnen. Für Notfälle bietet es sich da an, das vertraute Windows 10 in eine virtuelle Maschine unter Linux umzuziehen. Dann lässt es sich bei Bedarf direkt unter Linux starten und Windows erscheint wie eine Anwendung in einem Fenster (oder im Vollbild) auf dem Linux-Desktop. Wie das funktioniert und für wen sich diese Lösung eignet, besprechen wir im c’t uplink: Windows 10 in eine Linux-VM umziehen.

Auch noch wichtig:

(fds)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows