Apps & Mobile Entwicklung

Wochenrück- und Ausblick: Neue AI-Smartphones von Google und Sapphire-Mainboards

Der Test der neuen Google Pixel 10 und der Markteintritt von Sapphire mit AMD-Mainboards waren die Themen der Woche. Mit den neuen Pixel-Smartphones hat Google einmal mehr die Vorherrschaft beim Thema „Alltags-KI“ untermauert. Sapphire wiederum verspricht eine willkommene Abwechslung im Markteinheitsbrei.

Apps & Mobile Entwicklung

Intel Panther Lake: Schnelle Xe3-GPU bietet GeForce RTX 3050 die Stirn

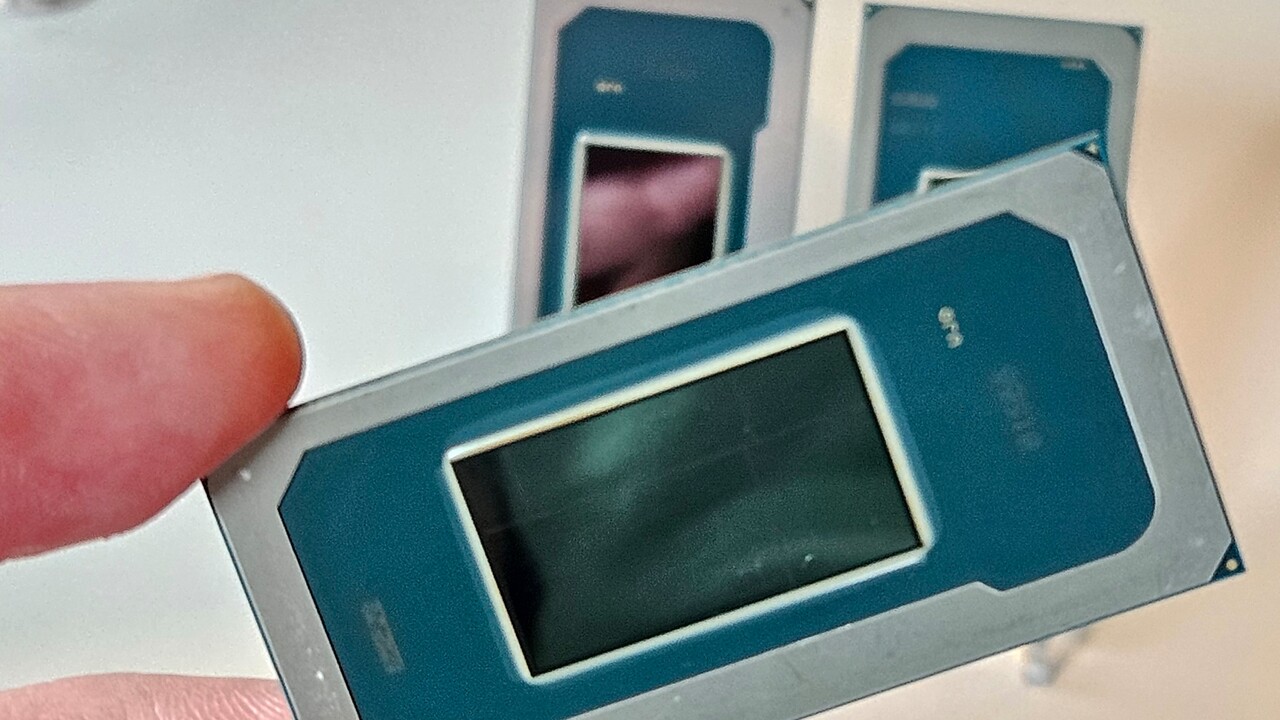

Allzu lange kann Intel Panther Lake nicht mehr auf sich warten lassen, denn schon jetzt finden sich zahlreiche Ergebnisse mit einem Core Ultra X7 358H in der Geekbench-Datenbank. Knapp 53.000 Punkte im OpenCL-Benchmark sind das Maximum. Die integrierte GPU bewegt sich damit auf dem Niveau einer Nvidia GeForce RTX 3050 im Laptop.

Zur Stunde finden sich stolze acht Einträge bei der Suche nach dem Core Ultra X7 358H im Geekbench-Browser. Allesamt wurden mit einem Asus-Notebook (ROG Zephyrus G14) aus der Vorserie erzielt. Dabei werden die insgesamt 16 Kerne des Core Ultra X7 358H noch einmal bestätigt. Vier davon sind große und schnelle Performance-Kerne, zwölf davon sind wiederum kleinere Effizienz-Kerne, von denen vier für den Low-Power-Betrieb vorgesehen sind.

Xe3-GPU im OpenCL-Benchmark

Im OpenCL-Benchmark erzielt das System je nach Eintrag zwischen rund 46.000 und 53.000 Punkten. Die meisten Ergebnisse liegen bei rund 52.000 Punkten, sodass das Maximum nicht weit davon entfernt ist und als Vergleichsmaßstab herhalten kann.

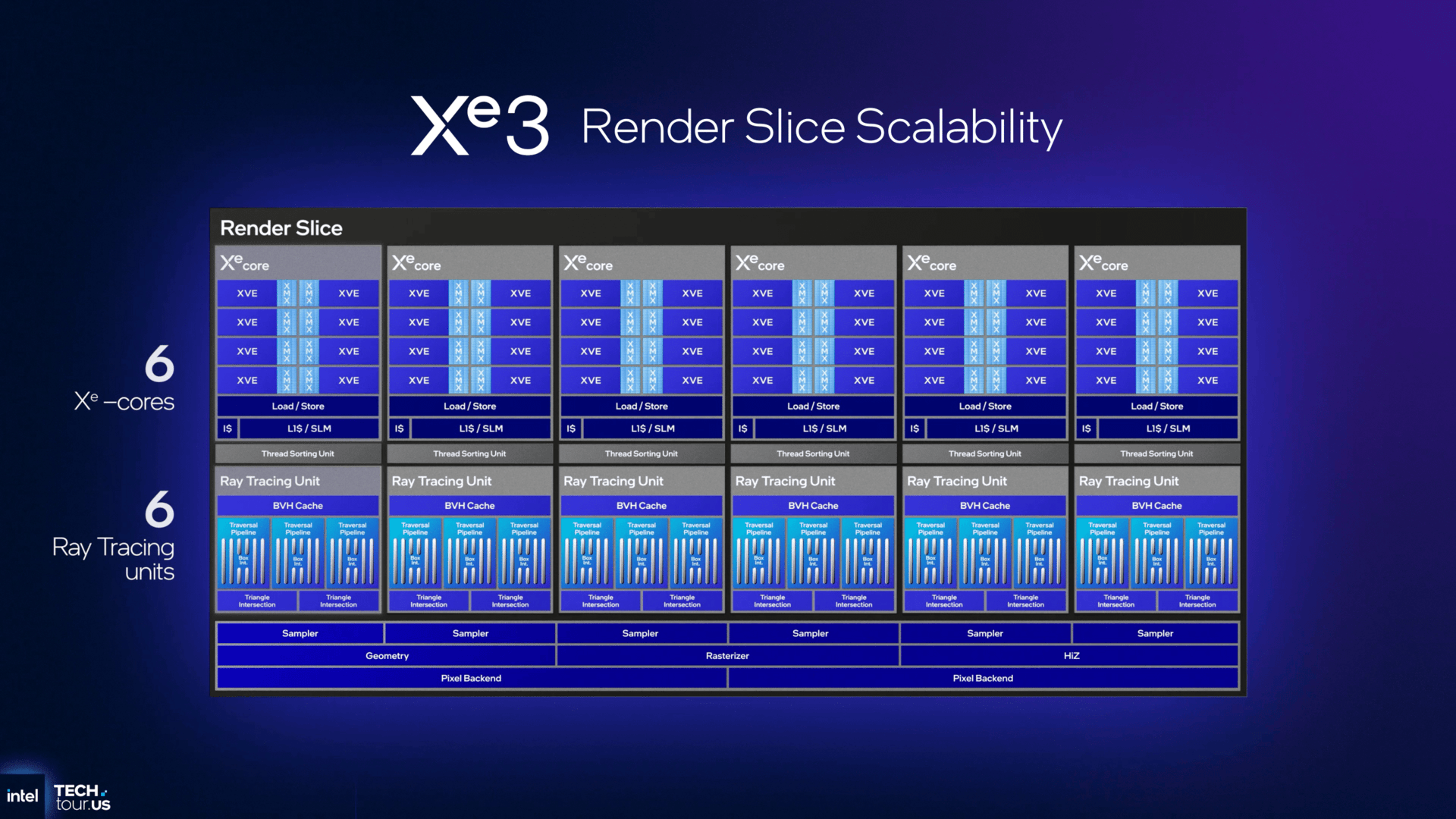

Die neue integrierte Grafikeinheit (iGPU) vom Typ Xe3 besitzt im Falle des Core Ultra X7 358H die Vollausstattung von 12 Xe-Cores und fordert damit kleine dedizierte Grafikkarten (dGPU) im Notebook heraus. Zumindest im OpenCL-Benchmark gelingt dies sehr gut, denn 52.946 Punkte sind sogar etwas mehr als die 50.918 Punkte die laut Rangliste eine GeForce RTX 3050 Laptop GPU im Durchschnitt erreicht. Eine Radeon RX 5600M mit 55.299 Punkten wird fast erreicht und Intels dedizierte Arc A550M knapp geschlagen.

Im Duell mit integrierten Lösungen steht die Intel Xe3-GPU besonders gut da. Sowohl die Radeon 890M der Strix-Point-APUs als auch die Intel Arc 140T der Arrow-Lake-Generation liegen 30 Prozent dahinter. An die aktuell stärkste iGPU in Form der Radeon 8050S von AMD Strix Halo kommt Intel Xe3 aber noch nicht heran.

Kein Rückschluss auf die Spieleleistung

Die gemessene OpenCL-Rechenleistung der Notebook-GPUs lässt allerdings keine Rückschlüsse auf die Leistung in Spielen zu. Dabei kommt es nämlich vor allem auch auf die Treiberoptimierung an. Hier hat Intel mit seinem späten Comeback ins GPU-Geschäft weiter aufzuholen.

Vorstellung zur CES erwartet

Die offizielle Vorstellung von Intel Panther Lake wird für die CES im Januar 2026 erwartet. Dazu passt gut, dass jetzt bereits Benchmarks mit ersten Testmustern laufen. Zu konkreten Modellen hat sich Intel bisher nicht öffentlich geäußert und selbst die Namensgebung Core Ultra 300 noch nicht bestätigt. Allerdings hat Intel schon viele Informationen zur neuen Architektur verraten:

- Intel Panther Lake im Detail: Das ist „Core Ultra 300“ mit Intel 18A, neuen Kernen und Xe3

Apps & Mobile Entwicklung

Samsung Galaxy XR: Mixed-Reality-Headset mit Android XR startet für 1.799 USD

Nach Teasern für das „Project Moohan“ bringt Samsung mit der Galaxy XR das eigene Mixed-Reality-Headset und den Apple-Vision-Kontrahenten heute für 1.799 US-Dollar in den USA (und Südkorea) auf den Markt. Es handelt sich um das erste Headset mit dem neuen Betriebssystem Android XR. Passende Apps stammen von Google und Samsung.

Die Galaxy XR ist ein geschlossenes Mixed-Reality-Headset, vergleichbar mit der Apple Vision Pro (Hands-on). Das Headset ist mit mehreren Kameras ausgestattet, die ein Bild der Umgebung auf die Micro-OLED-Displays im Inneren übertragen und mit virtuellen Elementen augmentieren. Das Tracking erfolgt „Inside-out“, sodass das Headset eigenständig und somit ohne externe Sensoren ermitteln kann, wo es (und damit der Träger) sich im Raum und relativ zu den Objekten in der echten Welt befindet.

Leichter als die Apple Vision Pro

Auf technischer Seite ist die Galaxy XR vom Aufbau her ein 545 Gramm schweres Headset (inklusive Stirnpolster), das somit leichter ausfällt als die 750 bis 800 Gramm schwere Apple Vision Pro. Laut Samsung könne – wie bei Apple – das Gewicht je nach gewähltem Lichtschutz variieren. Auch Samsung lagert die Batterie in eine externe Einheit aus, um das Gewicht direkt am Kopf zu reduzieren. Sie wiegt 302 Gramm und damit ebenfalls etwas weniger als bei Apple (353 Gramm). Samsung gibt Laufzeiten von 2 Stunden für die allgemeine Nutzung und 2,5 Stunden für die Videowiedergabe an – jeweils 30 Minuten weniger als Apple. Die Batterie lässt sich via USB-C über ein inkludiertes 45-Watt-Netzteil laden.

Micro-OLED-Displays mit über 27 Millionen Pixeln

Auf der Innenseite sitzen zwei Micro-OLED-Displays mit jeweils 3.552 × 3.840 Pixeln für insgesamt 27,3 Millionen Bildpunkte – bei Apple sind es 23 Millionen. Samsung gibt den Pixel-Pitch mit 6,3 μm und die unterstützten Bildwiederholraten mit 60 Hz, 72 Hz (Standard) und bis zu 90 Hz an, sofern dies von einer App gefordert wird. In diesem Punkt hat Apple jüngst mit dem M5-Upgrade der eigenen Brille mit bis zu 120 Hz nachgelegt. Das Field of View der Galaxy XR liegt bei 109 Grad horizontal und 100 Grad vertikal. Bei Apple soll das horizontale Field of View rund 100 Grad betragen. Die Interpupillardistanz der Galaxy XR lässt sich von 54 mm bis 70 mm einstellen. Optional sind korrigierende Gläser erhältlich.

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2

Angetrieben wird Samsungs Plattform nicht von einer Eigenentwicklung aus dem Exynos-Portfolio, sondern von dem Snapdragon XR2+ Gen 2, dem aktuellen Flaggschiff-SoC von Qualcomm für XR-Produkte. War das nächst kleinere Modell Snapdragon XR2 Gen 2 noch für 3K-Auflösung pro Auge ausgelegt, kann der Snapdragon XR2+ Gen 2 mit bis zu 4,3K-Auflösung umgehen. 4,3K × 4,3K lassen sich dabei mit bis zu 90 FPS pro Auge ausgeben. Von der gleichen GPU und CPU wurden dafür die Taktraten um 15 Prozent und 20 Prozent angehoben. Die Galaxy XR kommt mit 16 GB RAM und 256 GB Storage.

Die Sensoren im Überblick

Die Sensorik des Headsets setzt sich aus zwei „hochauflösenden“ Pass-through-Kameras, sechs Kameras für das Tracking (auch der Hände), vier Eye-Tracking-Kameras, fünf IMUs für die Erfassung der sechs möglichen kinematischen Freiheitsgrade („6DoF“), einem Tiefensensor und einem Flicker-Sensor zusammen. Die Galaxy XR kann 3D-Fotos und 3D-Videos mit 6,5 MP und 18 mm Brennweite aufnehmen. Das Headsets verfügt über ein biometrische Iriserkennung, um den Nutzer zu authentifizieren.

Controller werden optional angeboten

Die Galaxy XR lässt sich alternativ mit optional erhältlichen Controllern bedienen. Deren Preis liegt bei 249,99 US-Dollar, Headset-Käufer erhalten 30 Prozent Rabatt.

Die Kategorie Audio und Video decken zwei 2-Wege-Lautsprecher und sechs Mikrofone ab. Die unterstützten Audioformate sind MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, Vorbis, FLAC, Opus, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (E-AC3) und Dolby Atmos (E-AC3 JOC, AC4). Bei der Videowiedergabe liegt das Maximum bei 7.680 × 4.320 Pixeln (8K) mit bis zu 60 FPS. Samsung unterstützt H.263, H.264, HEVC, MV-HEVC, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9 und AV1. Die HDR-Wiedergabe ist mit HDR10 und HLG möglich, aber nicht mit Dolby Vision.

Das erste Headset mit Android XR

Aufseiten der Software ist die Galaxy XR die erste Plattform, die das neue Google-Betriebssystem Android XR nutzt. Es wurde laut Samsung gemeinsam mit Google und dem Hardware-Partner Qualcomm entwickelt. Im Zentrum soll – wenig überraschend – Künstliche Intelligenz stehen, wobei diese Rolle von Google Gemini und vom Smartphone bekannten Features wie Circle to Search übernommen wird. Dass Gemini auch auf Android XR kommen wird, hatte Google zur I/O in Aussicht gestellt.

Direkt zum Start der Galaxy XR soll eine Reihe nativer Apps für Android XR zur Verfügung stehen. Das sind unter anderem Chrome, Google Maps, Google Photos, YouTube, Samsung TV Plus und Samsungs eigene Fotogalerie. Drittanbieter wie MLB, Adobe, Calm, Netflix und Amaze VR steuern ebenfalls Anwendungen bei. Darüber hinaus sollen grundsätzlich auch allen anderen für Android entwickelten Apps unter Android XR lauffähig sein – wie gut, das muss sich im Einzelfall noch zeigen. Die Plattform baue auf OpenXR der Khronos Group auf und für Entwickler sei es laut Samsung vergleichsweise einfach, mit OpenXR, WebXR oder Unity native Apps für Android XR und Galaxy XR zu entwickeln.

Darüber hinaus können Anwender das Bild vom PC auf die Galaxy XR übertragen. Dies sei über die zusätzliche App „PC Link“ für Galaxy-Book-Notebooks geplant.

Mit der Galaxy XR fällt der Startschuss für Android XR. Das Betriebssystem soll von Virtual Reality über Mixed Reality bis hin zu Augmented Reality skalieren. Google selbst will zum Beispiel über Partner wieder in den Markt der Smart Glasses einsteigen.

Samsung plant Smart Glasses mit Google

Auch bei Samsung steht auf der XR-Roadmap mehr als die Galaxy XR. Heute ließ das Unternehmen auch verlauten, dass es „AI Glasses“ in Kooperation mit Google und Gentle Monster aus Südkorea sowie Warby Parker aus den USA entwickeln wird. Das sind auch die Partner, die Google im Frühjahr genannt hatte, sodass die Unternehmen auch bei Smart Glasses gemeinsame Sache machen werden.

Apps & Mobile Entwicklung

be quiet! Light Base 500 LX im Test

Das be quiet! Light Base 500 (LX) ist gegenüber den größeren Serienbrüdern Light Base 600 und 900 ein kleineres Showcase, das auf zwei Glasseiten setzt. Der Test zeigt, dass es konventioneller daherkommt, dafür jedoch bei den Komfortfeatures spart.

Kleiner Showcase-Ableger

Mit der Light-Base-Serie und den ersten Ablegern um Light Base 900 (Test) und Light Base 600 erweiterte be quiet! sein Portfolio um Showcases, die auf zwei Glasseiten setzen. Das Light Base 500 (LX) folgt als jüngster Spross diesem Muster, grenzt sich jedoch klar von seinen Brüdern ab.

- Beleuchtete Reverse-Lüfter ab Werk

- Sehr gute Verarbeitungsqualität

- Gute Hardware-Erreichbarkeit

- Viel Platz für Kabel

- Nur durchschnittliche Lüfterleistung

- Komforteinbußen

Aushängeschild des Light Base 900 und Light Base 600 ist die Möglichkeit, dass Gehäuse in drei Ausrichtungen aufzustellen. Beide Gehäuse setzen dafür auf das gleiche Layout, in zwei Größen. Eine solche Möglichkeit bietet das Light Base 500 nicht und auch beim Design weicht der kleinere Gehäusebruder ab und kommt konventioneller daher. Verschiedene Größen gibt es beim Light Base 500 ebenso nicht, dafür aber wie gehabt zwei Varianten. Das herkömmliche be quiet! Light Base 500 wird ab Werk mit vier 120-mm-Lüfter (Pure Wings 3) geliefert. In der LX-Variante sind hingegen vier beleuchtete 120-mm-Lüfter (Light Wings LX) sowie eine Lüfter- und Beleuchtungssteuerung enthalten. Das Gehäuse ist ab heute in den benannten Varianten und in zwei Farben verfügbar, wobei es die Farbvariante Weiß nur in der LX-Version und gegen Aufpreis gibt.

Das Light Base 500 LX im Detail

Beim ersten Betrachten fällt das Light Base 500 (LX) kaum aus der Norm. Ein beinahe würfelförmiges ATX-Gehäuse, mit zwei Glasseiten gehört aktuell zum Alltag. Der Clou verbirgt sich jedoch an der rechten Gehäuseseite. Während andere Gehäusevertreter hier Lüfter plan an der Seitenwand verstauen, sitzen diese beim Light Base 500 in leicht angewinkelter Ausrichtung. In der Frontansicht entsteht so ein Belüftungskeil, neben dem das I/O-Panel untergebracht ist.

Das übrige Äußere gibt sich konventionell. Die Front und das rechte Seitenelement sind vollflächig aus Glas gefertigt, das in den Randbereichen 25 mm schwarz eingefärbt ist. Der Deckel ist aus Metall gefertigt und auf etwa zwei Drittel seiner Breite mit kleinen Belüftungslöchern perforiert. Die Verwindungssteifigkeit der Deckeleinheit ist hervorragend. Selbst bei stärkerem Drücken in der Mitte des Deckels gibt dieser kaum nach.

Am Heck zeichnet sich bereits eine Besonderheit des Light Base 500 ab. Das Netzteil sitzt regulär vertikal an der linken Gehäuseseite in Bodennähe. Die Position kann jedoch auch mit dem darüberliegendem Schacht getauscht werden, sodass das Netzteil in etwa mittiger Höhe sitzt. Auch am Heck ist die Materialqualität sehr gut und die Bauteile biegen bei Druck nicht nach. Die sieben Erweiterungsschächte werden von einem Schraubblech verdeckt. Die gesamte Schachteinheit kann für eine vertikale Montage der Grafikkarte entnommen werden und gegen ein im Lieferumfang beiliegendes Bracket getauscht werden. Die Montage dessen gestaltet sich zwar leicht, ist jedoch umständlich, da jede Schachtblende samt Schraube einzeln entnommen werden muss.

Wie schon der Deckel, ist auch die rechte Gehäuseseite beinahe vollständig perforiert. Auf Staubfilter wird an beiden Stellen verzichtet. Diese gibt es lediglich im Bodenbereich, wo sich dieser nach vorne ausziehen lässt, und an der vorderen angeschrägten Ecke.

Äußerlich betrachtet hinterlässt das be quiet! Light Base 500 LX einen hervorragenden Eindruck. Alle Bauteile sitzen wie angegossen. Unregelmäßige Spaltmaße oder unstimmige Kanten gibt es keine. Selbst bei der Materialqualität gibt es nichts zu beanstanden und auf Kunststoff wird verzichtet.

Innenaufbau und Alltagserfahrungen

Der Deckel und die beiden Seitenelemente setzen zur Halterung auf Push-Pins, sodass sie sich ohne Werkzeug entnehmen lassen. Eine Seltenheit zeigt sich im Sockelbereich. Werden die meisten die Seitenelemente bei den meisten Gehäuse entweder auf einer Schiene oder Kante am Gehäuse gehalten, werden die Elemente beim Light Base 500 (LX) vom Sockel eingefasst, sodass dieser einige Millimeter überragt. Gelöst fallen die Elemente somit nicht aus der Hand, sondern werden im Sockel gehalten.

Einzig das Frontelement wird über drei kleine Schrauben am Chassis fixiert. Diese gelöst, macht sich zunächst Schrecken breit, denn der Deckelträger des dem Test vorliegenden Modells ist stark verzogen und hängt einige Millimeter durch. Nach Rücksprache mit dem Hersteller ist dies auf einen möglichen Transportschaden zurückzuführen. Sollte dies beim Endkunden auftreten, stelle der Makel einen eindeutigen Reklamationsgrund dar und ein Austausch würde unverzüglich erfolgen.

Das Innere des be quiet! Light Base 500 zeigt sich puristisch. Das einzige Komfortplus sind rückwärtige Mainboard-Anschlüsse, ansonsten wird auf Extras verzichtet. Der Verzicht auf gummierten Kabeldurchlässen fällt dabei besonders ins Gewicht, da der Betrachter so seitlich oder frontal hinter den Mainboard-Träger und das dortige Kabelchaos blicken kann. Für schwere Grafikbeschleuniger dürfte zudem auch der Verzicht eines Haltearms für Unmut sorgen.

Hinter dem Mainboard-Träger geht es ebenso spartanisch weiter. Das Kabelmanagement beschränkt sich auf drei Klettbinder. Komfortbesonderheiten werden keine geboten – ganz im Gegenteil. Das Festplatten-Bracket, das jeweils zwei 3,5″- und 2,5″-Laufwerke aufnimmt, lässt sich nur umständlich entnehmen. Während es intern von einer Rändelschraube gehalten wird, müssen am Heck zusätzlich vier kleine Schrauben gelöst werden. Und selbst dann wird die Entnahme – zumindest in der dem Test vorliegenden LX-Variante – noch weiter von der verbauten Lüftersteuerung erschwert. Um das Bracket zur besseren Montage der Laufwerke zu entnehmen, müssen dafür zunächst sämtliche Zuleitungen der Steuerung getrennt werden. Zu allem Überfluss blockiert die Steuerung auch noch einen Festplattenplatz.

Positiv ist der Platz für Kabel hervorzuheben und ebenso die Länge der I/O-Kabel. Der Einbau der Hardware verlief ohne Probleme. Beim Einbau des Netzteils muss auf darunterliegende Kabel geachtet werden, die an dortiger Stelle nach vorn geführt werden. Abgesehen davon wurden alle Bauteile bei der Montage gut erreicht. Auffällige Verarbeitungsmakel wurden keine festgestellt.

Belüftungsoptionen

Bei der Lüfterbestückung setzt das be quiet! Light Base 500 in der LX-Version ab Werk auf vier 120-mm-Lüfter. Im Deckel und am Heck können indes auch 140-mm-Modelle verbaut werden. Die schräg an der Front untergebrachten Lüfter sitzen in einem Bracket. Die Ausrichtung soll den Luftstrom direkt zu den Komponenten CPU und GPU fördern.

Überaus erfreulich ist, dass bei den LX-Varianten ab Werk bereits Reverse-Lüfter verbaut sind. Die umgedrehten Lüfter sorgen für ein wesentlich runderes Gesamtbild. Würde man mit herkömmlichen Lüftern beim Blick in die Hardware-Kammer direkt auf die Lüfternabe und deren Haltestrebe schauen, ist dies bei den verbauten Reverse-Lüftern nicht der Fall, sodass der Nutzer den ordentlichen Nabendeckel sieht. Das verbaute Lüfter-Bracket sorgt beim Lüftertausch indes für Kummer. Nicht nur das Verlegen der Lüfterkabel im Bracket ist fummelig, sondern auch das Einsetzen des Brackets in das Chassis. Hierfür sind am unteren Ende des Brackets zwei Dornen angebracht, die in zwei Aussparungen am Gehäuseboden gleiten sollen, was im Test jedoch einige Minuten und Fingerspitzengefühl erforderte.

Sofern der Einbau einer (AiO)-Wasserkühlung beabsichtigt ist, ist dies im Deckel bis hin zu 280- oder 360-mm-Modellen möglich. Wie schon beinahe üblich, muss dabei zwingend auf die Höhe des Radiator-Lüftergespanns geachtet werden – diese darf die Grenze von 55 mm nicht überschreiten.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen