Apps & Mobile Entwicklung

Workstation mit 128 GB LPDDR5X: Corsair AI Workstation 300 mit Strix Halo für KI-Entwickler

Analog zum Framework Desktop richtet sich jetzt auch Corsair mit der AI Workstation 300 an Entwickler im Bereich der Künstlichen Intelligenz, die große Sprachmodelle (LLM) lokal laufen lassen und dafür entwickeln wollen. Das System setzt auf die AMD Ryzen AI Max 300 Series und lässt sich mit bis zu 128 GB LPDDR5X konfigurieren.

KI-Entwickler bekommen mit der AI Workstation 300 von Corsair ab sofort Nachschub in der Preisklasse ab 1.599 US-Dollar (vor Steuern). Damit positioniert sich das Unternehmen auf Augenhöhe zum mittleren Framework Desktop, bei Corsair steckt aber ein kleinerer Prozessor in dem System. An der Spitze ist man identisch ausgestattet.

Corsair bietet die AI Workstation 300* vorerst nur in den USA in zwei respektive drei Konfigurationen an: für 1.599 US-Dollar mit AMD Ryzen AI Max 385, Radeon 8050S und 64 GB LPDDR5X-8000 sowie für 1.999 US-Dollar mit AMD Ryzen AI Max+ 395, Radeon 8060S und 128 GB LPDDR5X-8000. Standard ist zudem eine 1-TB-SSD, nur die große Konfiguration lässt sich für weitere 300 US-Dollar ab Werk auf zweimal 2 TB für insgesamt 4 TB aufrüsten.

Bei Framework gibt es für 1.599 US-Dollar hingegen direkt einen AMD Ryzen AI Max+ 395 mit 64 GB, für 1.999 US-Dollar dann analog zu Corsair auch mit 128 GB. Im kleinsten Framework Desktop für 1.099 US-Dollar steckt ein AMD Ryzen AI Max 385 mit 32 GB – eine vergleichbare noch günstigere Konfiguration bietet Corsair nicht an.

96 GB für die iGPU

Von den bis zu 128 GB bei Auswahl des AMD Ryzen AI Max+ 395 lassen sich bis zu 96 GB als VRAM für die iGPU zuweisen. Ermöglicht werden soll dadurch das lokale Inferencing großer Sprachmodelle, was mit dem Speicher aktueller Desktop-GPUs nicht zu bewerkstelligen sei. Corsair nennt als Beispiel das LLM Mistral Large 123B (BF16), das sich über das LM Studio lokal ausführen lässt und dafür 92 GB benötigt. Das System sei auch für Entwickler gedacht, die mit Model Context Protocol (MCP) Servern arbeiten.

Die Technik steckt in einem 4,4 Liter fassenden, 7 kg schweren Gehäuse, das Anschlüsse für zweimal USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 4.0, Kopfhörer/Mikrofon und SD Card 4.0 an der Vorderseite sowie zweimal USB-A 2.0, USB-A 3.2 Gen 2 und USB-C 4.0 an der Rückseite bietet. Netzwerkverbindungen sind über 2,5 Gbit/s Ethernet und Wi-Fi 6E möglich, außerdem ist Bluetooth 5.2 verbaut. In dem Chassis steckt ein 350 Watt starkes Netzteil.

In den USA liefert Corsair die AI Workstation 300 mit Windows 11 Home aus und gibt zwei Jahre Garantie auf das System. Laut Hersteller sind die Systeme „sofort lieferbar“, im US-Shop werden jedoch Liefertermine frühestens ab Mitte September angezeigt.

Framework Desktop und Nvidia DGX Spark

Unterdessen lässt sich der Framework Desktop weiterhin vorbestellen, die aktuelle Charge 12 soll im Verlauf des vierten Quartals ausgeliefert werden. Weiterhin nur reservieren lässt sich von KI-Entwicklern Nvidias DGX Spark mit GB10 und 128 GB.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Apps & Mobile Entwicklung

Kein Galaxy S26 mehr? Das hat Samsung jetzt vor

Schon seit einigen Wochen gilt es als sicher, dass es kein Galaxy S26 Plus mehr geben wird. Ein nachvollziehbarer Schritt: Das aktuelle Galaxy S25 Plus ist nahezu baugleich mit dem neuen Edge-Modell – lediglich etwas dicker. So ergibt es Sinn, dass Samsung im kommenden Jahr nur noch das schlankere Edge-Gerät auf den Markt bringen wird. Doch nun soll wohl auch ein weiteres Gerät nicht mehr erscheinen: das reguläre Galaxy S26. Erste Hinweise aus internen Quellen deuten auf eine grundlegende Neuausrichtung der beliebten S-Serie hin. Wie sieht das kommende Lineup von Samsung aus?

Drei neue Modelle – das Standardgerät fällt weg

Ein Bericht von Android Authority zeigt, dass die Umstrukturierung bei Samsung noch deutlich weiter geht, als bisher gedacht. Eine interne Version von Samsungs One UI verrät, dass es bei der kommenden S26 Serie drei Geräte geben soll – und das reguläre S26 ist nicht dabei. Demnach umfasst die kommenden Serie von Samsungs Top-Smartphones folgende Geräte:

-

Galaxy S26 Pro

-

Galaxy S26 Edge

-

Galaxy S26 Ultra

Das Ultra bleibt unverändert, das Plus wird durch das dünnere Edge ersetzt – und das Standardmodell entfällt komplett. Komplett neu ist das Galaxy S26 Pro, das anstelle des regulären Einstiegsmodells auf den Markt kommen soll. Ob Samsung dieses Gerät technisch aufwertet, um den „Pro“-Namen zu rechtfertigen – und möglicherweise auch einen höheren Preis – ist bislang nicht bekannt. Doch schaut man auf die Verkaufszahlen, könnte diese Strategie aufgehen.

Premium verkauft sich – auch in kompakter Form

Ein Blick auf die meistverkauften Smartphones zeigt: Die teuersten Modelle dominieren die Verkaufscharts. Das iPhone 16 Pro Max ist aktuell das meistverkaufte Gerät in Europa. Und auch bei dem meistverkauften Samsung-Gerät handelt es sich um das Galaxy S25 Ultra.

Dennoch bevorzugen viele Nutzer kompaktere Geräte. Sechs der zehn meistverkauften Smartphones sind maximal 6,3 Zoll groß – obwohl es in dieser Größe kaum noch Auswahl gibt. Sollte Samsung also ein kleines Premium-Modell planen, könnte es zum echten Bestseller werden.

Dass das technisch möglich ist, zeigt Apple: Das 6,3 Zoll große iPhone 16 Pro bietet nahezu dieselbe Ausstattung wie das größere Pro Max. Von der Größe des Displays und Akkus einmal abgesehen, sind die beiden Smartphones identisch. In Europa verkauft es sich sogar besser als das reguläre iPhone 16. Würde ein kompakteres Top-Smartphone von Samsung für dich in Frage kommen?

Apps & Mobile Entwicklung

Battlefield 6: Technischer Ersteindruck – ComputerBase

EA hat Battlefield 6 angekündigt und bereits am 10. Oktober wird das Spiel in den Händlerregalen stehen. ComputerBase hatte die Möglichkeit, 4 Stunden lang den Multiplayer anzuspielen und liefert einen Ersteindruck zur Technik der PC-Version – um das Spiel selbst geht es an dieser Stelle nicht.

Was wurde worauf gespielt?

Doch was konnte überhaupt angespielt werden? Es handelte sich um vier verschiedene Multiplayer-Karten in verschiedenen Spielmodi. Der genutzte Build war eine aktuelle Version, bis zum Launch wird sich aber noch einiges ändern, sodass auch die Performance weiter optimiert wird. Gespielt wurde auf einem PC, in dem ein Core Ultra 285K (Test), eine GeForce RTX 5080 (Test) und 64 GB Arbeitsspeicher steckten. Damit handelte es sich zwar nicht um die schnellste zur Verfügung stehende Hardware, aber definitiv um einen sehr schnellen PC.

Der Blick in das Grafikmenü hat ein paar interessante Eigenschaften gezeigt: Vorkonfiguriert war das Spiel mit dem Auto-Preset, das die Grafikoptionen teils bis auf die mittlere Stufe heruntergeschraubt hat. ComputerBase hat diese für die gesamte Spielzeit maximiert und darüber hinaus DLSS Quality als Upsampling hinzugeschaltet. Vorkonfiguriert war hingegen die native Auflösung von Ultra HD inklusive der spieleigenen TAA-Kantenglättung.

Die Suche nach Raytracing, was die zwei letzten Battlefield-Spiele noch unterstützt haben, blieb erfolglos. Entweder unterstützt Battlefield 6 kein Raytracing, das Feature wird noch integriert oder dieses versteckt sich hinter den Grafikoptionen und wird nicht gesondert genannt. Eindeutiger ist die Situation beim Upsampling: Die Testversion hat DLSS 4 (Super Resolution, Frame Generation, Multi Frame Generation), FSR 3.1 (Super Resolution, Frame Generation) sowie XeSS (Super Resolution, Frame Generation unklar) unterstützt.

Ein Eindruck der Grafik

Wow! In Battlefield 6 ist auf dem Bildschirm eine ganze Menge los und alles ist sehr spektakulär. So intensiv wie im Multiplayer-Trailer geht es natürlich nur ab und zu zu, aber in diesen Augenblicken weiß die überarbeitete Frostbite-Engine zu glänzen: Battlefield 6 sieht zuweilen fantastisch aus, es ist absolut kein Vergleich zur damaligen Situation mit Battlefield 2042 (Test).

Das optische (und vielleicht auch spielerische) Highlight ist die Zerstörung, die wirklich völlig neue Züge annimmt und es so zuvor in Battlefield noch nicht gegeben hat. Ganze Häuser können dem Erdboden gleich gemacht werden, was grafisch spektakulär umgesetzt worden ist. Da gerät man schon mal ins Staunen, wenn Panzer, Raketenwerfer und Flugzeuge nach und nach ein paar Gebäude zu Staub werden lassen.

Auch abgesehen davon versucht Battlefield 6 mit der Grafik so spektakulär wie möglich zu sein. Feuergefechte werfen eine Menge Partikel auf und explodierende Fahrzeuge wirken sehr wuchtig. Auch die Granaten sind gut in Szene gesetzt, seien es die Blendeffekte oder der absolut undurchsichtige Rauch.

Auch abseits der Zerstörung sind die Karten schick

Neben der Zerstörung kann Battlefield 6 auch mit einer sehr detaillierten Soldatendarstellung sowie schicken Landschaftsumgebungen auftrumpfen, die teils sehr atmosphärisch wirken. Hierbei variieren die vier Maps jedoch: Die optisch schönste Map zum Beispiel bietet eine hohe Weitsicht und schicke Gebirge im Hintergrund. Gebäude gibt es bei der Weitläufigkeit jedoch wenige, entsprechend ist auch die Zerstörung gering. Andere Karten sind hingegen vollgepackt mit Gebäuden, hier kracht ganz gerne wortwörtlich der ganze Bildschirm ein. Das ist extrem spektakulär, ohne die ganze Zerstörung würde die Karte mit ihrem Wüstenszenario hingegen weniger beeindruckend wirken.

Reflexionen und LOD sind nicht ganz so gelungen

Die vier anspielbaren Maps boten optisch vielfältige Szenarien. Neben der Wüsten- und der Berglandschaft gab es ein urbanes Großstadtszenario, das sowohl unter freiem Himmel als auch in Gebäuden spielt. Die Karte ist eine Mischung der beiden anderen Szenarien, wirkt optisch aber völlig anders. Hier gehen eine Menge Scheiben zu Bruch und Reflexionen spielen eine wichtige Rolle. Und hier zeigt sich auch eine der wenigen optischen Schwachstellen von Battlefield 6, denn die Screenspace-Reflexionen lassen sich zwar nicht gänzlich, aber zu einem Großteil wegwischen. Es ist denkbar, dass EA hier ähnlich wie Lumen in der Unreal-Engine einen Software-Raytracing-Part nutzt, der die Basis-Reflexionen bietet und diese dann per SSR erweitert, gesichert ist dies aber nicht.

Darüber hinaus arbeitet das LOD sichtbar. In schnellen Multiplayer-Gefechten fällt dies zwar kaum bis gar nicht auf, doch tauchen beim Laufen durch das Level immer mal wieder Gegenstände aus dem Nichts auf. Das betrifft zwar meist nur Details, sichtbar ist es aber dennoch. Das bekommen andere Spiele bereits besser hin. Auch beim Ragdoll-System sollten die Entwickler noch einmal ansetzen, denn hier spielte die Physik mitunter noch verrückt, wenn ein Soldat verletzt am Boden auf Rettung gewartet hat: Er rutscht ganz gerne eine Treppe oder gleich ein paar Stockwerke herunter bis zum Boden.

Battlefield 6 im selbst aufgenommenen Multiplayer-Video

Wer sich selbst einen Eindruck von der Grafik machen möchte: ComputerBase hatte die Möglichkeit, sämtliche Spiele-Sessions aufzuzeichnen. Genutzt wurde OBS, was EA jedoch falsch konfiguriert hatte, sodass sämtliche Aufzeichnungen unbrauchbar sind. Kurz vor Schluss des Events ist dies der Redaktion aufgefallen, ein einziges Video konnte so immerhin noch in guter Qualität aufgenommen werden. Von den tollen Zerstörungseffekten sieht man in diesem leider kartenbedingt jedoch wenig.

Die Situation zur Performance ist noch unklar

Aussagen zur Performance lassen sich schwer treffen, denn einen Framecounter mittels HUD bietet das Spiel aktuell nicht. Gefühlt lief das Spiel auf dem sehr schnellen PC mit GeForce RTX 5080 flüssig, teilweise wirkte es aber durchaus so, als wäre die Framerate gar nicht weit über 60 FPS. Möglicherweise ist dieser Eindruck aber auch durch noch nicht optimales Frame Pacing entstanden. Das Thema werden erst richtige Benchmarks klären können.

Battlefield 6 wird am 10. Oktober auf Steam und EA erscheinen, 70 Euro kostet die Standard-, 100 Euro die Deluxe-Version. Am 9. und 10. August sowie dem 14. bis 17. August wird es eine Open-Beta geben, an der jeder teilnehmen kann. Mit Early-Access kann man schon am 7. August spielen.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Intel-Neuaufstellung: Mehr Führungskräfte gehen, Geld aus Chips Act auf der Kippe

Laut Berichten gehen drei Führungskräfte aus Intels Fabs in den „Ruhestand“. Ein Fragezeichen steht hinter dem Geld aus dem US Chips Act. Die Bauverzögerungen oder gar Absagen gepaart mit dem Fehlen externer Kundschaft könnte zu einer Verringerung des Betrags oder gar der kompletten Einstellung führen, heißt es in Gerüchten.

Für Intels Fabriken läuft es nicht. Da die Fertigungstechnologie und der Zugang dazu nach wie vor zu proprietär und deshalb vor allem für externe Kundschaft zu kompliziert sind, griff trotz eines potenziell guten Produkts aus der Intel-18A-Serie bislang kein externer Kunde zu. Der Strohhalm und letztlich auch die letzte Chance ist deshalb die Fertigungsstufe Intel 14A. Hier wurde alles von Grund auf neu gestaltet, der Zugang zu den Systemen sollte dann ähnlich ablaufen wie bei TSMC.

Da hinter dem Ganzen aber nach wie vor zu viele Fragezeichen stehen und Intel in der letzten Woche selbst erstmals Pläne enthüllte, wie es ohne solch eine Fertigung für die Foundry-Sparte weitergehen würde, bleiben vielfältige Gerüchte im Umlauf.

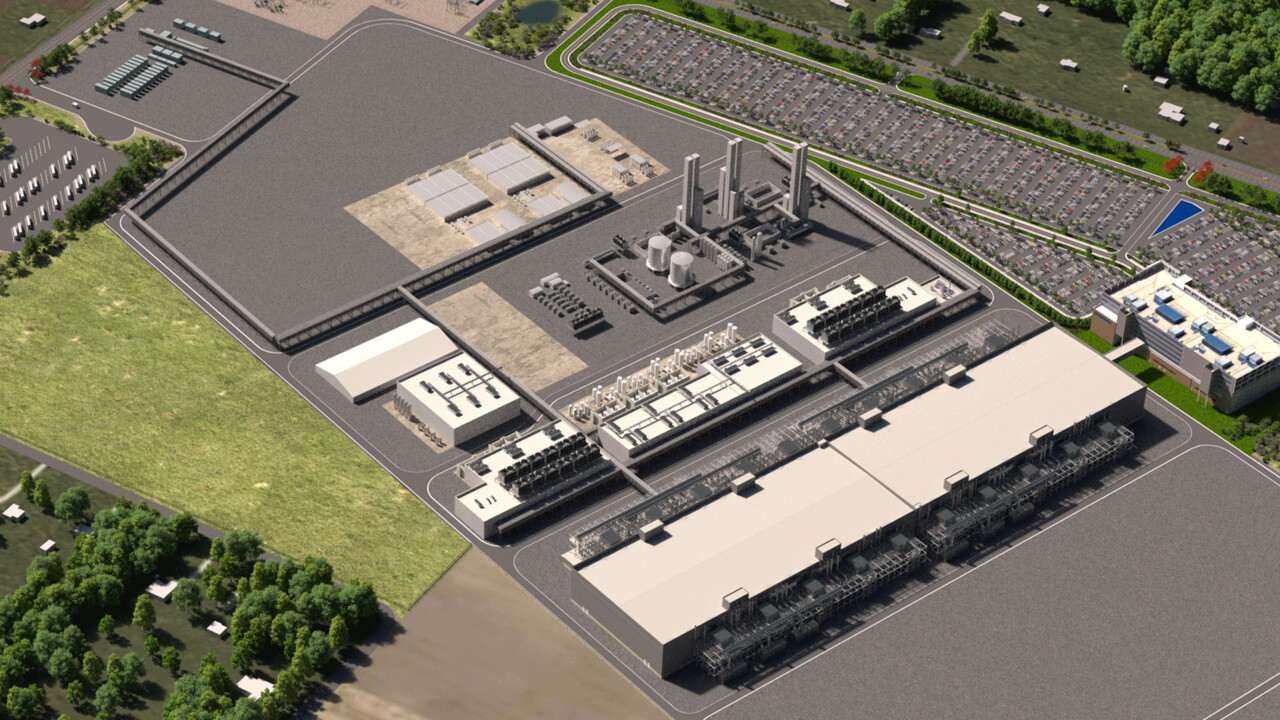

Subventionen für Fabs vor der Kürzung/Streichung

In den USA sorgt man sich vor allem um Intels Megaprojekt in Ohio, welches ohne neue Kundschaft gestoppt werden würde, berichtet IEN. Intel hatte im Quartalsbericht letzte Woche bestätigt, dass im Falle eines Scheiterns von Intel 14A Ohio auf der Kippe stehen würde. Bis das jedoch absehbar ist, wird die Fabrik noch langsamer gebaut – sie war zuvor schon auf frühestens 2031 verschoben worden.

In diese Investitionen sollte jedoch auch Geld sowohl von den jeweiligen Bundesstaaten als auch aus dem US Chips Act fließen. Da Intel jedoch zum Teil nun ganz andere Zeitpläne verfolgt oder Dinge komplett aufgibt, stehen diese Gelder nun wohl auf der Kippe. Ein Gerücht besagte zum Wochenende sogar, dass Intel gar keine Zahlungen aus dem Chips Act mehr bekommen könnte. Die Trump-Administration führt hier gern das TSMC-Beispiel an. TSMC stemmt eine neue 100-Milliarden-US-Dollar-Investition ohne riesige Subventionen (kleinere lokale Anreize und Hilfen ausgenommen).

18 Monate Zeit

Intels Foundry und Fertigung steht und fällt mit 14A. Ohne einen externen Großkunden rechnet sich die Sache wirtschaftlich überhaupt nicht, stellte Intels Chef in der vergangenen Woche bereits klar. Laut Analysten müsste dieser Kunde aber bereits in den kommenden 18 Monaten gefunden sein, sonst wäre es bereits zu spät. Dieses Zeitfenster deckt sich letztlich ungefähr mit Intels Aussagen.

We are focused on the continued development of Intel 14A, the next generation node beyond Intel 18A and Intel 18A-P, and on securing a significant external customer for such node. However, if we are unable to secure a significant external customer and meet important customer milestones for Intel 14A, we face the prospect that it will not be economical to develop and manufacture Intel 14A and successor leading-edge nodes on a go-forward basis. In such event, we may pause or discontinue our pursuit of Intel 14A and successor nodes and various of our manufacturing expansion projects. While we continue to evaluate Intel 14A for use in future Intel products and our plan includes an initial product designed to utilize Intel 14A, at present we are maintaining the option to design future Intel products requiring nodes with performance beyond Intel 18A and Intel 18A-P to be produced internally or by an external foundry. If we were to discontinue development of Intel 14A and successor nodes, we expect that a majority of our products would continue to be manufactured in our own facilities utilizing our nodes up to Intel 18A-P through at least 2030.

Intel

Auch um der Sparte noch einmal Schwung zu geben, sind drei Führungskräfte aus der Abteilung für neue Technologien und deren Umsetzung in den Fabs in den Ruhestand geschickt worden, berichtet Reuters heute.

Das Ziel ist wohl auch hier, die Teams zu verkleinern und effizienter aufzustellen, was alle Bereiche betrifft. Intel will bekanntlich bis zum Jahresende auf 75.000 Angestellte schrumpfen, Ende letzten Jahres waren es noch 108.900 Mitarbeiter.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken