Apps & Mobile Entwicklung

FMS 2025: Silicon Motion zeigt PCIe-5.0-SSDs mit SM8366-Controller

Silicon Motion nutzt die Fachmesse Future of Memory and Storage (FMS) 2025, um Lösungen mit seinem Controller-Flaggschiff SM8366 zu zeigen. Darunter sind PCIe-5.0-SSDs von Unigen und Innodisk, die in Server-Systemen wie VAST Data Ceres V2 oder Aetina AEX auf Basis von Nvidia MGX zum Einsatz kommen.

Seit März steht das Referenzdesign mit SM8366

Im vergangenen März hatte Silicon Motion das Referenz-Design-Kit (RDK) für schnelle PCIe-5.0-SSDs mit SM8366-Controller und bis zu 128 TB Speichervolumen präsentiert. Dieses ist Teil der MonTitan-Plattformen von Silicon Motion, die wiederum das Gegenstück zu Phisons Pascari-Lösungen darstellen. Den SM8366-Controller selbst hatte Silicon Motion bereits 2022 erstmals demonstriert.

Aktuell wird der 16-Kanal-Chip mit rund 14 GB/s Durchsatz und 3 Millionen IOPS beworben. Unterstützt werden neben PCIe 5.0 x4 und NVMe 2.0 die NVMe-Funktion Flexible Data Placement (FDP) und eine optimierte Datenverwaltung, mit der unnötiges Schreibaufkommen minimiert werden soll, wodurch letztlich die Haltbarkeit steigt. Diese Technik kombiniert Silicon Motion mit seiner eigenen Technik „PerformaShape“, was insgesamt auch die Leistung steigere, so der Hersteller.

Zum FMS2025 werden erste SSDs gezeigt

Zu den jetzigen Vorführobjekten mit SM8366 zählen die Cheetah High Capacity 128 TB QLC E1.L SSD und die Cheetah 3,2 TB SLC U.2 SSD vom Anbieter Unigen. Der Name Cheetah weckt vielleicht nicht ganz zufällig Erinnerungen an damals schnelle Enterprise-Festplatten der Serie Seagate Cheetah mit 15.000 U/min. Im öffentlichen Produktkatalog von Unigen findet sich die Cheetah-Serie aber noch nicht.

Auch von der Marke Innodisk, die vielen eher aus dem Consumer-Bereich ein Begriff sein dürfte, gibt es ein Produkt mit SM8366 zu sehen: Die Innodisk 5TS-P ist hier als E.1S-Modul mit 7,68 TB im Einsatz. Die SSD erreicht laut Innodisk maximal 14.000 MB/s lesend sowie 10.000 MB/s schreibend, bei einer maximalen Leistungsaufnahme von 25 Watt. Mit TLC-NAND der Enterprise-Klasse bestückt liegen die Total Bytes Written bei 14.000 TB oder 14 Petabyte.

Apps & Mobile Entwicklung

Apple: Neue Siri soll von Google trainiertes Gemini-KI-Modell nutzen

Für die vollständig neue Siri wird Apple einem Bericht von Bloomberg zufolge auf einen externen Dienstleister setzen. Demnach wird Google ein für Apple angepasstes Gemini-Modell mit 1,2 Billionen Parametern zur Verfügung stellen, das aber in Apples Cloud laufen soll. Der Deal soll Google 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr bescheren.

Apple hatte die neue Siri im Rahmen der WWDC im Juni letzten Jahres vorgestellt und für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Dass sich die Neuauflage des Assistenten verzögern könnte, hatte sich bereits im Februar abgezeichnet. Im März folgte dann Apples Bestätigung, dass die neue Siri auf irgendwann im „nächstes Jahr“ verschoben wird.

Wahl ist auf Google Gemini gefallen

Dass Apple dabei auch auf die Hilfe eines externen Unternehmens angewiesen sein könnte, schwirrt ebenfalls schon seit längerer Zeit durch die Gerüchte. Nachdem Apple Gemini, ChatGPT und Claude evaluiert haben soll, sei die Wahl auf Google gefallen, die für Apple jetzt ein angepasstes KI-Modell auf Basis von Gemini mit 1,2 Billionen Parametern trainieren. Im Vergleich zu dem derzeit für Apple Intelligence genutzten KI-Modell von Apple mit lediglich 150 Milliarden Parametern sei eine erhebliche Erweiterung von Verständnis und Fähigkeiten des Modells zu erwarten. Für die Leistung soll Google pro Jahr rund 1 Milliarde US-Dollar erhalten.

Neue Siri soll mit iOS 26.4 kommen

Das Projekt, Siri mit einem KI-Modell eines externen Partners aufzuwerten, laufe intern unter der Bezeichnung „Glenwood“ und werde von Vision-Pro-Erschaffer Mike Rockwell und Software-Chef Craig Federighi vorangetrieben. Die vollständig neue Siri habe intern den Codenamen „Linwood“ und soll mit dem Update auf iOS 26.4 Einzug in das Betriebssystem halten. Noch gibt es für diese Aktualisierung allerdings keinen Termin.

KI-Modell läuft in Apples Cloud

Unter der Vereinbarung soll Googles Gemini-Modell für fast alle Siri-Anfragen zuständig sein und entscheiden, wie diese ausgeführt werden. Für manche Anfragen werde Apple laut Bloomberg jedoch auch weiterhin auf eigens trainierte KI-Modelle setzen. Das Custom-Gemini-Modell werde in diesem Zusammenhang wie Apples eigene Modelle auf Private Cloud Compute laufen, also in der eigenen Cloud von Apple mit eigenen KI-Servern. Kundendaten sollen dadurch vollständig getrennt von Googles externer Infrastruktur verarbeiten werden. Apple habe der neuen Siri bereits Hardware-Kapazitäten zugewiesen.

Die Nachrichtenagentur geht nicht davon aus, dass Apple und Google den Deal an die große Glocke hängen werden. Apple werde Google stattdessen diskret als Technologielieferant hinter den Kulissen behandeln. Es handele sich demnach um eine andere Art von Abmachung als beim seit vielen Jahren laufenden Such-Deal, für den Google Schätzungen zufolge jedes Jahr 18 bis 20 Milliarden US-Dollar an Apple zahlt, um die Standard-Suchmaschine in Apples verschiedenen Betriebssystemen zu bleiben.

Apple plant weiterhin eine eigene Lösung

Apple setze zudem weiterhin darauf eine eigens entwickelte Lösung zu finden. Das Unternehmen arbeite an einem KI-Modell mit 1 Billion Parametern, das potenziell schon nächstes Jahr einsatzbereit sein könnte. Führungskräfte sind dem Berichte zufolge der Meinung, dass es eine ähnliche Qualität wie das Gemini-Modell erreichen könnte.

Unterdessen ist auch die Einführung von Apple Intelligence in China weiterhin eine Baustelle. In China sollen nur von Apple selbst entwickelte KI-Modelle zum Einsatz kommen, allerdings mit einem Filter von Alibaba. Dieser zusätzliche „Layer“ soll die Inhalte an die restriktiven Vorgaben der chinesischen Regierung anpassen.

Apps & Mobile Entwicklung

Lenovo ThinkCentre M90q Gen 6 im Test

Lenovos ThinkCentre M90q Gen 6 richtet sich vorrangig an Büroumfelder, doch der Mini-PC liefert im Test auch Argumente für den Heimeinsatz. Vor allem die Aufrüstbarkeit und Erweiterung, die hier sogar die CPU mit einbezieht, gefällt. Mit Blick auf den Preis erweist sich am Ende nur eine Eigenschaft als nervig.

Lenovos ThinkCentre M90q Gen 6 im Detail

Mini-PCs sind derzeit so beliebt wie nie zuvor, sehen sich in der Regel alle sehr ähnlich und setzen auf verlötete CPUs für Notebooks. Eine Ausnahme von dieser Regel ist Lenovos ThinkCentre M90q Gen 6, das im flacheren Gehäuse mit größerer Grundfläche gesockelte Prozessoren nutzt. ComputerBase hat die Alternative zum Quasi-Standard getestet.

- Sehr hohe Leistung

- Geringer Verbrauch im Alltag

- Zwei in Windows änderbare Powerprofile

- Kompaktes Chassis

- Umfassende Anschlüsse

- Vielfältige und umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten

- Faire Preisgestaltung bei Erweiterungsmöglichkeiten

- Software- und BIOS-Updates direkt in Windows

- 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Service

- Lüfter unter Last zu laut

- Basisausstattung sehr rudimentär (z.B. kein WLAN)

Im Falle des Testmusters wurde die Tiny-Variante der aktuellen Serie genutzt, die Abmessungen von 17,9 cm × 3,7 cm × 18,3 cm bietet. Es gibt auch noch den größeren SFF-Aufbau mit Abmessungen von 33,95 cm × 9,25 cm × 29,77 cm sowie einen echten klassischen Mini-Tower, dazu zwei AiOs mit 24-Zoll- oder 27-Zoll-Display.

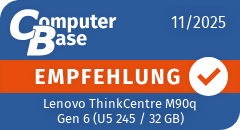

Viele Optionen mit kleinen Aufpreisen

Wofür Lenovo im Notebook-Bereich seit Jahren bekannt ist, das gibt es auch bei diesen Mini-PCs: Viel Auswahl bei der Konfiguration zu fairen Aufpreisen. Bei kaum einem anderen großen OEM/ODM kostet der Aufpreis von 256 GByte auf 512 GByte SSD-Kapazität so wenig wie hier: 10 Euro. Auch beim Arbeitsspeicherupgrade oder einer schnelleren CPU entspricht der Aufpreis quasi dem, was der Kunde auch im freien Handel zahlen würde.

Die vielen weiteren Optionen, die ein Kunde ziehen kann, lassen Spielraum für Entfaltung. Das Basisprodukt ist wirklich nur der Rohling, der dann ausgestattet werden kann (und muss), was WLAN-Modul, Massenspeicher, auch gern eine diskrete Arc-GPU von Intel via integriertem PCIe-Slot oder aber klassische alte COM-Anschlüsse oder moderne Thunderbolt-Ports einschließen kann. Und natürlich gehört auch ein Standfuß oder die VESA-Halterung dazu. Betriebssystem gefällig? Der Kunde hat die Wahl.

Bei der Konfiguration des Systems gibt es allerdings aufzupassen. Was bei Mini-PCs für Consumer normal ist, muss beim ThinkCentre stets selbst konfiguriert und hinzugefügt werden. So ist WLAN im Basisprodukt nicht mit verbaut.

Im Testmuster gesellte sich zu dem 16-GByte-Modul von Samsung darüber hinaus ein zweiter 16-GB-Riegel von Micron. Im Alltag mit JEDEC-nahen Spezifikationen ist dies aber nicht relevant, der Dual-Channel-Modus lief normal und völlig stabil. In Consumer-Endgeräten kommt sowas in der Regel aber nicht vor.

Ein Intel Core Ultra mit maximal 80 Watt

Im Testmuster des ThinkCentre ist ein Intel Core Ultra 5 245, der sechs aktuelle Performance-Kerne mit acht E-Cores kombiniert, verbaut. Das ist die reguläre S-Version des bekannten Intel-Desktop-Prozessors im gleichen Sockel LGA 1851. Sie bietet eine TDP von 65 Watt und siedelt sich leistungstechnisch etwas unterhalb des Intel Core Ultra 5 245K, aber oberhalb des Core Ultra 235 (Test) an.

65 Watt klingen beim ersten Hören nach ziemlich viel für einen Mini-PC, sind es aber gar nicht. Die meisten Systeme arbeiten heutzutage auch mit den mobilen CPUs im Performance-Modus in einem ganz ähnlichen Bereich.

Die Besonderheit ist am Ende eher, wie Lenovo die CPU ansteuert und bei Bedarf einbremst. Laut Intel-Spezifikation darf der Prozessor in einem passenden System auf bis zu 121 Watt boosten – aber das gilt eben nur, wenn der OEM das auch erlaubt. Lenovo erlaubt es nicht, der Maximalverbrauch der CPU ist auf 80 Watt gedeckelt. Das passt einfach besser zum kleinen Kühler und Lüfter.

Dies hindert den Prozessor aber nicht daran, seinen Maximaltakt von 5,1 GHz auszuspielen. Dieser liegt bekanntlich ohnehin nur im Single-Core-Turbo an, dabei ist der Verbrauch deutlich geringer als das, was möglich wäre. Erst unter voller Last auf allen Kernen ist die Marke von 80 Watt ein kleines Hindernis, wie später bei den Testergebnissen deutlich wird.

Neben dem Desktop-Prozessor sind 32 GByte RAM als DDR5-5600 im SO-DIMM-Format sowie eine 512-GB-SSD (M.2) im Testsystem verbaut. Ein externes Netzteil versorgt den Mini-PC über den Lenovo-typischen, rechteckigen proprietären Stecker, maximal 135 Watt stellt es an Leistung zur Verfügung. Wird ein stärkerer Prozessor oder beispielsweise eine diskrete Grafiklösung verbaut, wächst auch das Netzteil mit: 230 Watt bietet es dann. Kostet aber auch 40 Euro Aufpreis, die automatisch mit abgezogen werden.

Testergebnisse

Im Test blieb der neue Mini-PC von Lenovo abseits der Geräuschkulisse unauffällig, erledigte alle an ihn gestellten Aufgaben problemlos. Auch alle Anschlüsse inklusive HDMI an verschiedenen Kabeln und Displays funktionieren aus dem Stand heraus, hier sind keine Probleme aufgetaucht.

Installiert ist auf dem System ab Werk die Lenovo Vantage App. Diese bietet ein Dashboard für den groben Überblick über das System, aber auch noch mehr. Auch Auto-Updates werden geboten – inklusive BIOS und beispielsweise aller Intel-Treiber. Auch ein Funktionstest einzelner Komponenten kann durchgeführt werden.

BIOS und Leistungsprofile

Lenovo hat keine echten Leistungsprofile, kombiniert unter Windows stattdessen die klassischen Energiesparpläne mit den eigenen in der App. Dabei gibt es letztlich zwei Profile: den Ausgeglichen- sowie einen Leistungsmodus. Beide unterschieden sich primär in der Lüfteransteuerung, letztlich aber nicht groß in der Leistung. Der Leistungsmodus wird eigentlich nur viel schneller laut, vor allem im Leerlauf ist der Lüfter unnötig aktiv. Der ausgeglichene Modus ist der voreingestellte und sollte es auch bleiben.

Leistungsaufnahme

Sind alle Treiber installiert und Windows auf aktuellem Stand, kann der Blick auf den Verbrauch schweifen. Dieser liegt höher als bei den besten klassischen Mini-PCs, weil „echte“ Desktop-Hardware verbaut ist: Ein Mainboard mit Q870-Chip, in dem zudem eine gesockelte CPU sitzt, flankiert von klassisch wechselbarem DDR5-Speicher als SO-DIMM.

Im Leerlauf verbraucht das System unter Windows 11 im ausbalancierten Modus an der Steckdose nichtsdestoweniger nur knapp 6 Watt, bei voller Last sind es im Performance-Profil 123 Watt – knapp unter der Spezifikation des Netzteils mit 135 Watt.

Der Rechner rangiert damit vor allem im Leerlauf unterhalb eines ASRock DeskMini X600 mit APU und zeigt, dass auch ein gesockelter Arrow-Lake-Prozessor sehr effizient ist.

Lüftersteuerung und Lautstärke

Auch wenn unter Dauerlast dann nur 65 Watt an der CPU anliegen, bleibt die Lüftersteuerung ziemlich schlecht. Die CPU hat nur 72, 73 Grad, dennoch dreht der Lüfter deutlich nach oben, schwankt zudem mit einem nervigen Geräusch. Wie bei vielen anderen kleinen PC-Lösungen anderer Hersteller legt auch Lenovo darauf keinen Fokus. Dass die CPU noch 30 Grad mehr Spielraum hat und viel mehr abkann, wird jedoch nicht berücksichtigt und daraufhin eventuell die Lüftersteuerung optimiert.

Audio-Impressionen des Kühlsystems

Um die Geräuschkulisse besser zu dokumentieren, finden sich nachfolgend zwei Tonaufnahmen, die den Ausbalanciert- sowie den Leistungs-Modus abbilden. Die Aufnahme erfolgte mit 40 Zentimetern Abstand zur Gehäusefront aus dem Leerlauf in einen CPU-Volllast-Benchmark.

Benchmarks

Im Alltag unter Windows 11 schlägt sich der Lenovo ThinkCentre M90q Gen 6 dank starkem Prozessor sehr gut. Im Verlaufsdiagramm wird im Detail deutlich, was zuvor bereits beschrieben wurde: Lenovo deckelt den Intel Core Ultra 5 bei kurzfristig maximal 80 Watt, so bleibt auch die Temperatur immer unkritisch – selbst wenn bis zu 80 Watt im „Performance“-Profil dauerhaft ausgenutzt werden dürfen.

Das Profil „Ausbalanciert“ mit kurzfristig 80 und danach 65 Watt arbeitet kaum langsamer, ist zudem etwas leiser – es ist unterm Strich vorzuziehen.

Die elektrische Leistung, die der Prozessor im Mini-PC aufnimmt, wird auch in Leistung für Anwendungen umgesetzt. Schon der Intel Core Ultra 5 245 ist schneller als die klassischen Notebook-Chips, die in stärkster Form in den Mini-PCs verbaut werden. Für das Office-Umfeld liefert Intel Arrow Lake-S in jeder Form so eine sehr hohe Leistung ab.

Anders sieht es dann beim Thema 3D-Leistung der integrierten Grafik aus. Da die Desktop-Chips nur auf die kleinste Ausbaustufe der iGPU setzen (die echten Notebook-Chips bieten eine deutlich größere GPU), kommt in diesem Punkt letztlich auch nicht viel bei herum. Immerhin entspricht die Leistung aber noch der eines AMD Ryzen 7 8745HS. Für Office-Aufgaben und Multimedia reicht das alles locker aus, da die iGPUs von Intel auch alle Multimediafeatures bieten, aber wer auch mal Spielen möchte, hat mit dem Desktop-Prozessor den schwächsten Partner zur Hand.

Fazit

Lenovos neuer Mini-PC ThinkCentre M90q Gen 6 zeigt, dass Intels aktueller Desktop-Prozessor „Arrow Lake-S“ alias Core Ultra 200 auch im Mini-PC-Umfeld eine gute Figur abgeben kann. Dass das System mit sockelbarem Desktop-Prozessor mit zwei wechselbaren DDR5-RAM-Riegeln und einer SSD im Leerlauf nur um die 6 Watt verbraucht, macht das mehr als deutlich.

Dabei kann der Prozessor unter Last weiterhin mit seiner Leistung auftrumpfen. Schon der im Testsystem verbaute Core Ultra 5 245 kann quasi jedem klassischen Notebook-Prozessor Paroli bieten oder gar die Rückleuchten zeigen – in Sachen CPU-Leistung, bei der GPU-Leistung hat der Desktop-Prozessor wiederum das Nachsehen.

Dass spielend leicht andere CPUs verbaut werden könnte, oder direkt im Konfigurator beim Kauf bei Lenovo bereitstehen, hat das System den Notebook-CPU-Mini-PCs ebenfalls voraus.

Das gilt auch für die umfangreichen weiteren Ausstattungsmöglichkeiten, die Lenovo Kunden bietet. Dafür ist das Gehäuse zwar etwas voluminöser als bei den kleinsten Konkurrenten, lässt sich aber weiterhin gut hinter dem Bildschirm oder auch hochkant verstecken – wenn da der Lüfter nicht wär.

Der viel zu forsch, dabei übervorsichtig und ungleichmäßig arbeitende Lüfter ist der große Minuspunkt des ThinkCentre M90q Gen 6. Bei nur knapp über 70 Grad Celsius CPU-Temperatur laut zu röhren, ist einfach unnötig, wenn die CPUs doch noch so viel Temperaturspielraum nach oben hat. Und das dabei entstehende Geräusch lässt sich auch nicht mal eben per VESA-Halterung hinter dem Bildschirm verstecken. In der Redaktion war das System stets zu hören, wenn es mal kurz gefordert wurde. Das lässt sich auch in größeren Büros nicht abstellen. So lautet das Fazit: Im Leerlauf leise, unter Last schnell nervig.

Aufgepasst werden muss auch bei der Konfiguration des Mini-PCs, denn im Basisprodukt sind selbst Dinge wie WLAN gar nicht enthalten. Die Aufpreise für „Sonderausstattung“ sind jedoch wie bei allen anderen Optionen fair gestaltet, selbst im freien Handel wäre an diese Upgrades kaum günstiger zu kommen – schon gar nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Positionierung des Lenovo ThinkCentre M90q Gen 6 im Büroumfeld hat Vorteile bei der Verwaltung und Einrichtung des Systems. Über das Lenovo-Dashboard sind automatische Aktualisierungen inbegriffen, was selbst BIOS-Updates einschließt – so Anfang November vom System selbst kurz vor Testende noch einmal überraschend durchgeführt.

Unterm Strich ist das Lenovo ThinkCentre in aktueller Generation damit eine interessante und sehr gute Option für einen äußerst starken kleinen PC im NUC-Pro-Umfeld, der sich per se nicht nur im Büro gut macht. Besser macht es der zuletzt mit einer Empfehlung prämierte Asus NUC 15 Pro auch nicht, nur anders.

- Sehr hohe Leistung

- Geringer Verbrauch im Alltag

- Zwei in Windows änderbare Powerprofile

- Kompaktes Chassis

- Umfassende Anschlüsse

- Vielfältige und umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten

- Faire Preisgestaltung bei Erweiterungsmöglichkeiten

- Software- und BIOS-Updates direkt in Windows

- 3 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Service

- Lüfter unter Last zu laut

- Basisausstattung sehr rudimentär (z.B. kein WLAN)

ComputerBase wurde das ThinkCentre M90q Gen 6 leihweise von Lenovo zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Fab 25 mit vier Phasen: TSMC startet den Bau der Chipfabrik für die A14-Fertigung

Knapp 50 Milliarden US-Dollar wird TSMC für die ersten Phasen der neuen Fab 25 investieren. Dort werden zukünftig „1,4-nm-Chips“ gebaut, wie es im Marketing heißt, wenn der neue A14-Prozess von TSMC beschrieben wird. 2028 könnte die Serienproduktion bereits starten.

Vier Phasen für 1,5 Billionen NT$

Vier Fabriken, sogenannte Phasen, sollen im Central Taiwan Science Park in Taichung entstehen und zusammen die Fab 25 bilden. Nach dem Baubeginn in diesem Jahr soll bis 2027 zumindest die erste Phase fertiggestellt sein, damit dort Ende 2028 die Produktion beginnen kann. 2028 klingt dabei überaus ambitioniert, denn nur drei Jahre Bauzeit für die dann vermutlich modernste Halbleiterfabrik der Welt sind vergleichsweise wenig. Im Schnitt dauert der Prozess in der Regel eher vier oder auch mal fünf Jahre.

Bisher hieß es, die Auftaktinvestition liege bei 500 Milliarden New Taiwan Dollar. Für den gesamten Komplex ist diese Summe aber viel zu gering, dass im Laufe der nächsten Jahre viele weitere Milliarden folgen werden, lag auf der Hand. Heute berichtet die taiwanische Presse bereits von 1,5 Billionen New Taiwan Dollar; nach tagesaktuellem Kurs sind das rund 48,5 Milliarden US-Dollar.

Traditionell gibt TSMC rund 80 Prozent der CAPEX für Fabrikaufrüstungen und Neubauten aus, in diesem Jahr bis zu 42 Milliarden US-Dollar – Tendenz steigend. Leisten kann sich TSMC das: Über 15 Milliarden US-Dollar Nettogewinn erzielt das Unternehmen aktuell – in nur drei Monaten. Nach Abzug der Investitionen.

A14 folgt auf A16 folgt auf N2

Die A14-Fertigung ist das von TSMC bereits bestätigte, modernste Produkt einer langen Roadmap. Diese Technologiestufe wird auf den Prozess A16 folgen, der wiederum auf N2 und seine Ausbaustufen anschließt. N2 wird in diesen Tagen in die Serienproduktion überführt, erste Produkte darauf basierend gibt es 2026 – unter anderem AMD Epyc mit Zen 6. Auch für N2 baut TSMC viele neue Fabriken um die Nachfrage zu befriedigen.

A14 startet in der Fab 20

Premiere feiert die A14-Fertigung in der Fab 25 nach aktuellem Stand der Planung in des nicht. Sie wird zuvor bereits in den Phasen 3 und 4 der Fab 20 nahe dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Hsinchu etabliert, wo aktuell auch die N2-Fertigung in die Serie überführt wird. Fab 25 könnte aber die erste reine A14-Produktionsanlage werden.

Die A14-Fertigung startet als Standardlösung mit klassischen Vorteilen gegenüber früheren Prozessen. Erst ein „A14+“ oder „A14P“ im Folgejahr 2029 wird auch Backside Power Delivery – beziehungsweise „Super Power Rail“, wie TSMC es nennt – einsetzen.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat