Künstliche Intelligenz

VR ohne Übelkeit: Wie sich Motion Sickness vermeiden lässt

Menschen möchten Virtual-Reality-Welten so erkunden, wie sie es aus Videospielen gewohnt sind. Doch während für echte Fortbewegung meist der Platz fehlt, bringt die virtuelle Fortbewegung für viele ein ganz anderes Problem mit sich: Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen. Wer VR-bedingte Motion Sickness erlebt hat, weiß, wie schnell aus Faszination Frust werden kann. Auch wenn die Beschwerden nach einiger Zeit von selbst abklingen, hinterlässt die Erfahrung oft einen bleibenden Eindruck.

Das Problem ist weitverbreitet: Laut einer deutschen Studie aus dem Jahr 2021 haben rund zwei Drittel der Personen, die VR-Erfahrung haben, schon einmal Motion Sickness erlebt. Sie war zudem das mit Abstand am häufigsten genannte Hindernis bei der Nutzung von Virtual Reality. Die Ergebnisse legen nahe, dass Motion Sickness noch immer ein großes Problem für die VR-Branche darstellt und die Verbreitung der Technologie hemmt.

Besonders häufig betroffen sind Einsteiger, die VR zum ersten Mal ausprobieren und sich danach für lange Zeit oder dauerhaft davon abwenden. Das ist bedauerlich, da sich das Risiko mit etwas Vorwissen deutlich verringern lässt. Dieser Ratgeber erklärt das Phänomen und vermittelt, wie man Motion Sickness vermeiden kann.

Was versteht man unter Motion Sickness?

Motion Sickness bezeichnet in diesem Ratgeber ein vorübergehendes körperliches Unwohlsein, das durch die Nutzung von VR-Headsets verursacht wird. Zu den Symptomen zählen Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen, übermäßiges Schwitzen, Blässe und in schweren Fällen sogar Erbrechen.

Der aus dem Englischen stammende Begriff „Motion Sickness“ ist unpräzise und umfasst mehr als nur VR-bedingtes Unwohlsein. Unter ihn fallen etwa auch Phänomene wie Seekrankheit. Auch wenn eine Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Formen von Motion Sickness besteht, können sich Ursachen und Symptomatik unterscheiden. In der wissenschaftlichen Literatur wird daher meist der Begriff „Cybersickness“ verwendet, wenn speziell VR-bedingtes Unwohlsein gemeint ist.

Eine direkte Übersetzung dieses Begriffs ins Deutsche ist schwierig: „Cyberkrankheit“ oder „VR-Krankheit“ klingen nach einer chronischen Beschwerde, während Motion Sickness in Wirklichkeit eine akute Reaktion des Körpers ist. „VR-Übelkeit“ greift ebenfalls zu kurz, da der Ausdruck nur eines von vielen Symptomen benennt. „VR-Unwohlsein“ trifft das Phänomen noch am ehesten. Da sich jedoch „Motion Sickness“ im Deutschen als gebräuchlichster Begriff etabliert hat, verwenden wir nachfolgend diesen Ausdruck, wenn wir VR-bedingtes Unwohlsein meinen.

Motion Sickness in der Wissenschaft

Motion Sickness ist ein komplexes Phänomen, dessen Ursachen wissenschaftlich nur teilweise geklärt sind. Der bekannteste und zugleich plausibelste Erklärungsansatz ist die Sensory-Conflict-Theorie.

Motion Sickness tritt am häufigsten auf, wenn sich Nutzer virtuell durch eine VR-Umgebung bewegen, während sie im realen Leben sitzen oder stehen. Dabei entsteht ein sensorischer Konflikt zwischen der Bewegung, die die Augen wahrnehmen, und dem Stillstand, den das vestibuläre System – also der Gleichgewichtssinn – registriert. Dass Menschen dabei schlecht wird, lässt sich unter anderem evolutionär erklären: Der Körper interpretiert die Wahrnehmungskonflikte als Anzeichen einer Vergiftung und verursacht Übelkeit, um das vermeintliche Gift durch Erbrechen auszuscheiden.

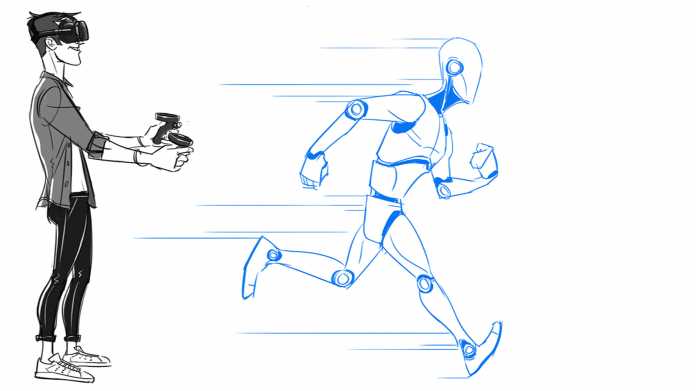

Virtuelle Fortbewegung ist befreiend, aber auch die häufigste Ursache für Motion Sickness.

(Bild: Meta)

Eine Schwäche dieser Theorie ist, dass sie viele, aber längst nicht alle Ursachen für Motion Sickness erklärt, die außerhalb solcher Wahrnehmungsszenarien auftreten kann. Wie sich gleich zeigen wird, können bei VR-bedingtem Unwohlsein auch rein technische sowie individuelle Faktoren eine Rolle spielen. Menschen reagieren überhaupt sehr unterschiedlich auf Virtual Reality: Manche verspüren schon bei schwachen Reizen Unwohlsein, während andere selbst bei intensiver virtueller Fortbewegung keinerlei Symptome entwickeln. Diese Vielfalt an Ursachen und individuellen Reaktionen macht die Erforschung von Motion Sickness zu einer großen Herausforderung, die verschiedene Erklärungsansätze erfordert.

Auch das Fehlen standardisierter Metriken ist ein Problem. Wissenschaftlich wird Motion Sickness mit sehr unterschiedlichen Methoden erfasst: durch Fragebögen wie den „Virtual Reality Symptom Questionnaire“ (VRSQ), durch biometrische Messverfahren wie Herzfrequenzvariabilität-Monitore (HRV) und Eye-Tracking-Systeme und neuerdings auch durch KI-gestützte Analysen biometrischer und neurophysiologischer Signale. Der Mangel an vergleichbaren großen Datenmengen hemmt sowohl die genaue Messung von Motion Sickness als auch die Entwicklung verallgemeinerbarer Modelle.

Motion Sickness hat viele Ursachen

Die Forschungslage ist aufgrund zahlreicher Veröffentlichungen schwer zu überblicken. Eine Übersicht bietet die 2024 erschienene, frei im Internet verfügbare Arbeit „Are you feeling sick? – A systematic literature review of cybersickness in virtual reality„. Sie wertet 223 Studien aus und fasst die in über 30 Jahren Forschung identifizierten Ursachen und Gegenmaßnahmen für VR-bedingtes Unwohlsein zusammen.

Die Forscher unterscheiden zwischen internen und externen Faktoren. Interne Faktoren sind personenspezifisch, also individuell. Darunter fallen unter anderem Alter, Geschlecht sowie körperliche und emotionale Verfassung. Während das Alter nachweislich Einfluss auf die Anfälligkeit für Motion Sickness hat, ist umstritten, ob auch das Geschlecht eine Rolle spielt. Schlechter Schlaf, neurologische Beeinträchtigungen und negative Emotionen können nach einigen Studien das Auftreten von Motion Sickness begünstigen.

Die in der Forschungsarbeit vorgeschlagene Taxonomie der Ursachen von Motion Sickness.

(Bild: Nilotpal Biswas et al.)

Die externen Faktoren unterteilen die Forscher in Hard- und Software. Bei der Hardware spielen Werte wie Auflösung, Bildrate, Latenz und Sichtfeld eine Rolle. Eine Studie legt nahe, dass Auflösungen ab 2K keinen Einfluss mehr auf Motion Sickness haben, während eine andere 120 Hertz als „wichtige Schwelle“ für deren Vermeidung bezeichnet. Während aktuelle Headsets wie die Meta Quest 3 diese Auflösung erreichen, laufen die meisten VR-Spiele aus Leistungsgründen mit 90 oder sogar nur 72 Hertz und damit unter diesem Wert. Bei der Latenz, also der Verzögerung zwischen einer Eingabe und ihrer visuellen Umsetzung, gilt ein Wert von 20 Millisekunden als Goldstandard. Liegt er deutlich darüber, steigt das Risiko für Motion Sickness. Auch wenn sich VR-Hardware in den vergangenen zehn Jahren stark weiterentwickelt hat und ihr Einfluss auf Motion Sickness deutlich verringert wurde, ist sie längst nicht perfektioniert und wird auf absehbare Zeit ein Faktor bleiben.

Der häufigste und stärkste Auslöser für Motion Sickness ist aber nach wie vor die Software, also die Inhalte, die VR-Nutzer erleben. Auf ihre Rolle gehen wir im folgenden Praxisteil des Ratgebers näher ein.

Tipp Nr. 1: Auf die Hardware achten

Veraltete Technik kann Motion Sickness begünstigen. Beim Kauf eines VR-Headsets sollte man daher möglichst ein aktuelles Modell wählen. So ist sichergestellt, dass Auflösung, räumliches Kopftracking, geringe Latenz und eine Bildrate von mindestens 90 Hz den empfohlenen Standards entsprechen. Veraltete Billiglösungen, bei denen das Smartphone in eine Halterung eingesetzt wird und als Display dient, sind aufgrund unzureichender Leistungsmerkmale berüchtigt dafür, Motion Sickness auszulösen.

Von uralten Lösungen wie Google Cardboard und Samsung Gear VR sollte man die Finger lassen.

(Bild: Samsung)

Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass aktuelle VR-Technik frei von Schwächen ist: Quest 3S etwa bietet im Gegensatz zu Quest 3 keine präzise Anpassung des Linsenabstands an den individuellen Augenabstand, was bei starker Abweichung Motion Sickness begünstigen kann. Playstation VR2 wiederum weist bei maximaler Displayhelligkeit eine leichte Bewegungsunschärfe auf und setzt in manchen Spielen eine Rendertechnik ein, die Ghosting verursacht. Beides sind Effekte, die bei empfindlichen Personen Motion Sickness auslösen können. Letztlich hilft nur, die Geräte selbst auszuprobieren.

Tipp Nr. 2: Geeignete Software wählen

Motion Sickness entsteht, wie bereits erwähnt, meist dann, wenn sich Nutzer virtuell durch eine VR-Umgebung bewegen, während sie im realen Leben sitzen oder stehen, also eine Diskrepanz zwischen echter und virtueller Fortbewegung herrscht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die virtuelle Fortbewegung per Analogstick oder Knopfdruck ausgelöst wird oder die virtuelle Welt ohne eigenes Zutun an Spielern vorbeizieht. Für den Einstieg sollte man daher Erfahrungen und Spiele meiden, bei denen solche Effekte stark ausgeprägt sind, etwa temporeiche Ego-Shooter oder virtuelle Achterbahnfahrten.

Virtuelle Achterbahnfahrten sind nicht für den Einstieg in VR geeignet.

(Bild: B4T Games, Epic Roller Coasters)

Bei 180- und 360-Grad-Videos empfiehlt es sich, Filme mit unbewegter Kamera zu wählen. Da die Blickperspektive, anders als in VR-Apps, fest definiert ist, sind räumliche Kopfbewegungen möglichst zu unterlassen. Andernfalls kann auch hier eine Diskrepanz entstehen: In diesem, dem normalen Fall entgegengesetzten Szenario registriert der Gleichgewichtssinn Bewegung, während die Augen keine Bewegung wahrnehmen.

Die Komfortstufen-Orientierung versteckt sich unter den „Zusätzlichen Details“ einer App im Quest Store.

(Bild: tobe)

Meta bietet im Quest Store eine Komfortstufen-Orientierung für VR-Apps an, die von „Angenehm“ über „Moderat“ bis „Intensiv“ reicht. Es lohnt sich daher, vor dem Kauf einer VR-App einen Blick darauf zu werfen. Der PlayStation Store und Steam verfügen über kein standardisiertes Komfortbewertungssystem. In diesen Fällen können Tests in Online-Publikationen oder auf YouTube Orientierung geben.

Tipp Nr. 3: Mit App-Einstellungen experimentieren

VR-Entwickler haben Umwege und Tricks erfunden, die es VR-Nutzern ermöglichen, virtuelle Welten auch dann komfortabel zu erkunden, wenn reale und virtuelle Fortbewegung nicht übereinstimmen.

Viele VR-Spiele bieten neben fließender Fortbewegung per Analogstick auch Teleportation an, da das Springen von Punkt zu Punkt deutlich seltener Motion Sickness verursacht. Soll die virtuelle Fortbewegung unbedingt fließend sein, lässt sich in der Regel ein Tunnelblick aktivieren. Die Verengung des Sichtfelds ist eine der wirksamsten Maßnahmen gegen Motion Sickness. Virtuelle Drehungen um die eigene Achse werden für die meisten Menschen verträglich, wenn sie sprunghaft in Schritten von 30 oder 45 Grad erfolgen. Kompromissfrei ist keine dieser Lösungen, da sie mit Einbußen bei der Immersion verbunden sind.

Beispielhafte Komfortoptionen aus dem VR-Spiel „Batman: Arkham Shadow“.

(Bild: tobe)

Die meisten modernen VR-Spiele bieten zahlreiche Optionen, mit denen sich die Spielerfahrung an die individuelle Verträglichkeit anpassen lässt. Diese auszuprobieren und die eigenen Grenzen kennenzulernen, ist für Einsteiger unerlässlich und kann den Unterschied zwischen unbeschwerter VR und lähmender Motion Sickness machen.

Tipp Nr. 4: Fortbewegungsarten ausprobieren

Über diese Techniken hinaus haben VR-Entwickler eine schier unüberschaubare Zahl virtueller Fortbewegungsarten erfunden: Die Online-Datenbank Locomotion Vault listet mehr als 100 verschiedene Ansätze, viele davon mit dem Ziel, Motion Sickness vorzubeugen. Es lohnt sich daher, verschiedene VR-Spiele und ihre jeweiligen Fortbewegungsarten auszuprobieren. Man kann im Vorhinein nie wissen, was einem persönlich am besten zusagt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

In Spielen wie „Racket Club“ entspricht jede virtuelle Bewegung einer realen Bewegung, was das Risiko von Motion Sickness minimiert.

Doch selbst wer keinerlei virtuelle Fortbewegung verträgt, muss nicht auf VR verzichten: Es gibt zahlreiche Spiele, die ganz ohne auskommen, darunter Klassiker wie Beat Saber, Job Simulator und Superhot VR. Ob im Sitzen, Stehen oder Herumgehen im eigenen Raum („Roomscale-VR“): Jede virtuelle Bewegung entspricht hier der realen, was das Risiko von Motion Sickness deutlich reduziert.

Tipp Nr. 5: Die eigenen Grenzen respektieren

Beim direkten Umgang mit Motion Sickness gilt es, einige wichtige Punkte zu beachten. Studien zeigen, dass sich Symptome verstärken, je länger am Stück sich Nutzer VR-Inhalten aussetzen, die Beschwerden hervorrufen. Deshalb sollte man Symptome nie „auszusitzen“ versuchen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gehirn durch Konditionierung Virtual Reality mit Motion Sickness verknüpft, was den VR-Konsum langfristig erschweren kann. Für empfindliche Personen sind daher kurze VR-Sitzungen und regelmäßige Pausen zu empfehlen.

heise online XR-Briefing abonnieren

Demnächst neu: Jeden zweiten Montag, liefern wir Ihnen die wichtigsten Entwicklungen der XR-Branche. Damit Sie alles im Blick behalten.

E-Mail-Adresse

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Positiv stimmt, dass Forschungsergebnisse auf einen möglichen Gewöhnungseffekt hindeuten: Studien zeigen, dass Personen mit VR-Vorerfahrung seltener Symptome entwickeln als völlige Neulinge und dass die Intensität der Symptome nach wiederholten Erfahrungen allmählich abnehmen. Die Forscher empfehlen anfälligen Menschen kurze Sitzungen bis zum Auftreten erster Beschwerden, gefolgt von schrittweise längeren Einheiten nach vollständiger Erholung. Eine Gewöhnung ist jedoch ein langfristiger Prozess ohne Erfolgsgarantie. Wichtig bleibt daher, die eigenen Grenzen zu respektieren.

Tipp Nr. 6: Hilfsmittel nutzen

Die Forschung zählt eine Reihe von Hilfsmitteln auf, die Symptome lindern können: Ingwer, frei verkäufliche Medikamente und Akupressur-Armbänder gegen Übelkeit, Kaugummi und sogar Alkohol. Experimentellen Studien zufolge können auch Pfefferminzduft, spezielle Atemübungen und angenehme Musik helfen, Motion Sickness vorzubeugen. Nutzer sollten sich jedoch bewusst sein, dass diese Maßnahmen lediglich die Symptome lindern, nicht aber die Ursachen für Motion Sickness beseitigen.

Für PC-VR-Nutzer gibt es das Software-Tool OVR Locomotion Effect, das einen Tunnelblick simuliert, falls VR-Apps diesen nicht von Haus aus unterstützen. Mithilfe von Natural Locomotion können sich Nutzer durch Laufen auf der Stelle und Schwingen der Arme durch virtuelle Welten bewegen. Beide Methoden können helfen, Motion Sickness zu vermeiden.

Für ein beschwerdefreies VR-Erlebnis braucht es keine ausgefallene Hardware.

(Bild: Yaw VR)

Auf Hardware-Seite wurden zahlreiche Ansätze gegen Motion Sickness erprobt: von Laufmaschinen, Bewegungsplattformen und rotierenden Stühlen über motorisierte VR-Schuhe bis zu vibrierenden Gurten und Kopfbändern, die den Gleichgewichtssinn passend zur virtuellen Bewegung stimulieren. Doch keine dieser Lösungen hat sich bislang durchgesetzt.

Ein Wundermittel gegen Motion Sickness gibt es nicht, dafür ist das Phänomen zu komplex und individuell. Wer jedoch das Medium und die eigenen Grenzen gut kennt, kann sich wirksam davor schützen.

(tobe)

Künstliche Intelligenz

Laden so einfach wie Tanken: Neuer Plan der Bundesregierung

Laden soll so einfach werden wie Tanken – das ist das Ziel der Bundesregierung. Das Kabinett hat einen „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ beschlossen. Ein zentraler Punkt: „Beim Bezahlen und der Abrechnung soll Laden nicht komplizierter sein als Tanken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit sieht es oft noch anders aus. „Der Tarifdschungel ist häufig undurchsichtig“, kritisiert der ADAC. Bezahlmöglichkeiten seien unzureichend und eine Anzeige der Preise je Ladevorgang fehle oft. Auch aus Sicht von Gregor Kolbe von der Verbraucherzentrale Bundesverband ist die ungenügende Transparenz der öffentlichen Ladepreise für E-Auto-Fahrer problematisch.

Die Bundesregierung plant hier nun Verbesserungen. Vorgesehen sind außerdem verschiedene Förderprogramme, zum Beispiel für den Aufbau von Lademöglichkeiten in Mehrparteienhäusern. Allerdings ist die Umsetzung aller „finanzwirksamen Maßnahmen“ des Masterplans abhängig von der Haushaltslage. Die Bundesregierung muss in den kommenden Jahren sparen, im Kernhaushalt klaffen Finanzlücken.

Viele Nutzer seien noch zu oft mit schwer vergleichbaren Ladeangeboten konfrontiert, heißt es in dem Masterplan mit Blick auf öffentliche Ladesäulen. Das schwächt das Vertrauen in die Elektromobilität und bremst den Umstieg. Die Bundesregierung setze sich daher für klare Rahmenbedingungen ein, um Preistransparenz, digitale Preisinformationen und dynamischen Wettbewerb zu gewährleisten.

Preistransparenz schaffen

Eine „Preistransparenzstelle“ für Ad-hoc-Preise soll die Integration dieser Daten in Apps und Navigationssysteme für Endverbraucherinnen und Endverbraucher ermöglichen. „Wer elektrisch fährt, soll jederzeit technisch verlässliche Ladeangebote zu transparenten und wettbewerblichen Preisen vorfinden – egal wo, wann und wie schnell geladen wird“, heißt es im Masterplan.

Eine aktuelle Befragung im Auftrag der Verbraucherzentrale zeigt, dass für 84 Prozent der Befragten beim Umstieg auf Elektromobilität entscheidend ist, dass die Preise für das öffentliche Laden transparent und einheitlich gestaltet sind. „Aktuell erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher den Preis für das Spontanladen oft erst an der Ladesäule. Auch beim vertragsbasierten Laden ist ein einfacher Preisvergleich nur eingeschränkt möglich. Deshalb braucht es eine zentrale Stelle, die Spontanladepreise und Vertragstarife sammelt und veröffentlicht“, betonen die Verbraucherschützer. Nutzer könnten so leichter Preise vergleichen und das beste Angebot finden.

Hintergrund zum Thema

Dazu kommt: Laden an öffentlichen Ladesäulen ist deutlich teurer als beim privaten Laden daheim, wie es in einem Papier des Verbands der Automobilindustrie (VDA) heißt. Der ADAC betont, eine Senkung der Stromsteuer auch für private Verbraucher wäre ein wichtiger Schritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

E-Autos sollen eine Schlüsselrolle dabei spielen, damit im Verkehr Klimaziele erreicht werden. Der Sektor verfehlt regelmäßig Vorgaben. Der Ausbau des Ladenetzes schreitet voran. Laut Bundesnetzagentur gab es zum 1. Oktober rund 80.000 öffentliche Ladepunkte, darunter rund 44.250 Schnellladepunkte.

„Weiße Flecken“

„Insbesondere die Anzahl der Schnellladepunkte nimmt erfreulicherweise stark zu“, sagte Verbraucherschützer Kolbe. „Trotzdem gibt es weiterhin weiße Flecken auf der Landkarte. Um das öffentliche Laden überall zu ermöglichen, muss die Bundesregierung entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Gleichzeitig sind die Ladesäulenbetreiber gefordert, durch kontinuierliche Investitionen den Ausbau voranzutreiben.“

Aktuell seien die Lademöglichkeiten im Verhältnis zur Zahl der E-Pkw überwiegend ausreichend, so der ADAC. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland komme insgesamt voran. In Ballungszentren oder direkt an der Autobahn gebe es aber Kapazitätslücken. Der Bund arbeitet zum Beispiel an einem E-Lkw-Schnellladenetz entlang der Autobahnen.

Förderung für Mehrparteienhäuser

Oft werden E-Autos zu Hause geladen – aber was machen Bewohner von Mehrparteienhäusern? Diese verfügten häufig noch nicht über entsprechende Lademöglichkeiten, heißt es im Papier der Bundesregierung. Deswegen ist eine staatliche Förderung geplant, um die Investitionsbereitschaft von Eigentümergemeinschaften zu steigern und den Aufbau von Lademöglichkeiten in Mehrparteienhäusern zu beschleunigen. Eine Förderung soll es auch für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Depots und Betriebshöfen für E-Lastwagen geben – falls der Haushalt das hergibt.

Mehr zum Thema Ladeinfrastruktur

(fpi)

Künstliche Intelligenz

Bundesregierung will Drohnenabschuss durch Bundeswehr freigeben

Die Bundeswehr soll Drohnen künftig auch außerhalb eigener Liegenschaften bekämpfen dürfen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch in Berlin eine lang erwartete Änderung des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht. Damit soll, wenn auch der Bundestag dem Vorhaben zustimmt, der Weg für den Einsatz der Bundeswehr zur Abwehr potenziell gefährlicher Drohnen im Inland freigemacht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit reagiert die Regierung auf die Sicherheitslage. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) begründet die nun vorgeschlagenen Änderungen mit „vermehrten Drohnensichtungen“ in den vergangenen Monaten. „Nicht jede Drohnensichtung ist eine Bedrohung – aber aus jeder Drohnensichtung kann eine Bedrohung erwachsen“, sagte Dobrindt am Mittag in Berlin.

Bislang war die Drohnenabwehr in der Regel die Aufgabe der jeweiligen Landespolizeibehörde oder in Ausnahmefällen der Bundespolizei. Die Bundeswehr hätte nur bei einer akuten Gefahr für die eigenen Liegenschaften und Soldaten eingreifen dürfen. Angesichts der potenziellen Bedrohnungslage erwies sich diese Regelung immer wieder als ungeeignet – schon aufgrund langer Reaktionszeiten.

Mit dem geänderten Luftsicherheitsgesetz soll auch die Koordination zwischen den Polizeibehörden von Bund und Ländern sowie der Bundeswehr vereinfacht werden. Drohnen, die eine Bedrohung seien und anders nicht abgewehrt werden könnten, sollten abgeschossen werden können, betonte Dobrindt.

Praktische Probleme nicht per Gesetz lösbar

Allerdings ändert das nun vom Kabinett auf den Weg gebrachte Gesetz nichts daran, dass auch die Bundeswehr nicht überall gleichzeitig sein kann. Auch die Verfügbarkeit der jeweils angemessenen „Wirkmittel“ ist beschränkt: Gegen einen kleinen, elektrisch betriebenen Quadrocopter helfen etwa abwärmegeleitete Flugabwehrraketen nicht; gegen eine militärische Drohne wiederum sind viele der Abwehrsysteme für Kleinstdrohnen wie einfachere Jammer weitgehend ungeeignet. Ein Abschuss darf zudem selbst bei einer angenommenen möglichen Bedrohung immer nur nach einer Abwägung der Folgen stattfinden.

Umstritten ist, ob die von der Bundesregierung vorgeschlagene Änderung an der Gesetzeslage ausreichend ist. Da die Bundeswehr im Innern nur in engst begrenzten Ausnahmefällen eingesetzt werden darf, gibt es von der Opposition neben inhaltlicher Kritik auch die Warnung, dass die geplante Änderung verfassungswidrig sein könnte. Eine solche Befugnisausweitung der Bundeswehr wäre nur mit einer Verfassungsänderung zulässig, die wiederum eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erfordern würde. Über eine solche verfügt die schwarz-rote Bundesregierung bei weitem nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

(vbr)

Künstliche Intelligenz

App Store Awards 2025: Finalisten aus Deutschland und Österreich

Mit dem nahenden Jahresende vergibt Apple traditionell seinen Redaktionspreis im App Store – so auch in diesem Jahr. Bei den App Store Awards 2025 sind unter den 45 Finalisten auch Entwickler aus Deutschland und Österreich dabei. Die Redakteurinnen und Redakteure vergeben die Trophäe in den Bereichen Innovation, Nutzererfahrung und kultureller Einfluss und in verschiedenen Geräteklassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

„Insane“ – auf Deutsch: verrückt – Klemens Strasser aus Österreich bringt die Bedeutung der Nominierung für seine App „Art of Fauna“ mit einem Wort auf den Punkt. Tatsächlich war es für den unabhängigen Entwickler schon jetzt ein außergewöhnliches Jahr. Bereits im Sommer, im Juni, gewann er mit dem Puzzle, das sehr stark auf Inklusion setzt, den begehrten Apple Design Award.

Zwei Apple-Preise in einem Jahr

Sollte er nun auch in der Rubrik „Kultureller Einfluss“ der App Store Awards die Trophäe nach Hause tragen können, wäre er einer von weltweit ganz wenigen, die eine solche Kombination schon einmal geschafft haben. Der diesjährige Design-Preis war für ihn bereits der zweite, dreimal war er schon Finalist. Der Grazer arbeitete früher bei Flexibits und Nuki, bevor er sich selbstständig machte, um seine eigenen Ideen zu verwirklichen.

Auch Leo Mehlig kann sein Glück kaum fassen. Auf X zeigte er sich in einer ersten Reaktion stolz über die Nominierung. Seine App Structured, die er zusammen mit seinem Team in Berlin entwickelt, ist Finalist als iPad-App des Jahres. Die Chance auf die Trophäe ist mit nur zwei Mitbewerbern nicht gering. Structured ist ein Tagesplaner mit integrierter To-Do-Liste, der einen grafischen Ansatz verfolgt. Die App wurde inzwischen über 15 Millionen Mal heruntergeladen und liegt in 30 Sprachen vor.

Leistungsschau des App Stores

Wie in den Vorjahren hat Apple einen bunten Strauß aus Apps geknüpft, der sich über die verschiedenen Plattformen erstreckt und die Vielfalt des Angebots im App Store zeigen soll. Es ist eine Art Leistungsschau, was auf Apples Plattformen möglich ist, in wie viele Bereiche Apps hineinwirken und was die Entwickler so können. In der Rubrik „iPhone App des Jahres“ konkurrieren zum Beispiel eine To-Do-App (Tiimo), eine App für Krafttraining (LADDER) und eine App für Musiker (BandLab) um die Trophäe. Die komplette Liste kann bei Apple eingesehen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Entwickler ist ein App Store Award eine prestigeträchtige Auszeichnung. Die ausgewählten Apps sind im Laufe des Jahres alle schon einmal im App Store vorgestellt worden. Die zusätzliche Nominierung sorgt zum Jahresende, wenn viele Geräte verschenkt werden und die Menschen Muße haben, neue Apps und Spiele auszuprobieren, für weiteres Aufsehen. Im Grunde sind also alle Finalisten jetzt schon Gewinner – egal, ob es am Ende für den blauen Block im App-Store-Icon-Design reicht oder nicht.

(mki)

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R