Künstliche Intelligenz

Nach US-Stablecoin-Gesetzen: EU will sich mit dem digitalen Euro beeilen

Die EU will ihre Pläne für den digitalen Euro beschleunigen, wie die Financial Times unter Berufung auf Insider schreibt. Demnach seien sogar öffentliche Kryptowährungs-Blockchains wie Ethereum oder Solana als technische Basis für das digitale Zentralbankgeld im Gespräch. Hintergrund dafür sei die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit einer EU-Digitalwährung angesichts der kürzlich in den USA verabschiedeten Stablecoinregelungen.

Dabei handelt es sich um den sogenannten Genius Act, den die US-Regierung unter Präsident Donald Trump im Juli verabschiedet hat. Darin ist unter anderem festgelegt, dass Anbieter, die an den Dollar gekoppelte Stablecoins herausgeben wollen, diese zu mindestens 100 Prozent mit Bargeld, kurzfristigen US-Staatsanleihen oder Geldmarktfonds besichern müssen. Stablecoins sind meist in mehreren Kryptowährungsnetzwerken aufgelegte Tokens, die sich 1:1 an einen Basiswert wie US-Dollar, Euro oder auch andere Kryptowährungen binden.

Stablecoins kamen früher vor allem im Kryptowährungshandel als US-Dollar-Äquivalent zum Einsatz, könnten langfristig aber auch beim Zahlungsverkehr eine größere Rolle spielen. Die größten Anbieter sind derzeit Tether und Circle, wobei letztere auch einen Euro-Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Millionen Euro betreiben.

Laut Coinmarketcap hat das gesamte Stablecoin-Ökosystem derzeit einen Wert von umgerechnet 245 Milliarden Euro, wobei sich die meisten Coins an den US-Dollar binden. Viele Marktbeobachter erwarten einen Boom der Stablecoin. US-Finanzminister Scott Bessent geht davon aus, dass der Markt bis 2030 auf einen Wert von 3,7 Billionen US-Dollar anwachsen wird. Unter anderem sollen US-Großbanken wie JPMorgan Chase und Citi eigene Stablecoins planen.

Zugzwang durch US-Stablecoins

Die rasche Verabschiedung des US-Gesetzes habe nun bei den EU-Verantwortlichen für Verunsicherung gesorgt, schreibt die Financial Times. EU-Beamte befürchteten, dass die neue US-Gesetzgebung den ohnehin schon positiven Trend der an den Dollar gebundenen Token weiter ankurbeln wird. Ein digitaler Euro sei jetzt notwendig, um die Dominanz des Euros auf dem heimischen Kontinent zu schützen. Die entsprechenden Pläne müssten beschleunigt werden. Auch die Verwendung einer öffentlichen Blockchain werde jetzt verstärkt diskutiert, wobei deren Einsatz in der EU aber auf Datenschutzprobleme stoßen dürfte – Blockchainzahlungen sind nämlich öffentlich einsehbar und die Nutzer im Regelfall nur durch pseudonyme Adressen geschützt.

Piero Cipollone, Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB), hatte bereits im April vor den US-Stablecoins gewarnt. Seiner Ansicht bietet die Förderung US-Dollar gedeckter Stablecoins durch die US-Regierung Anlass zur Sorge um die Finanzstabilität und strategische Autonomie Europas. Cipollone befürchtet, dass Euro-Einlagen in die USA verlagert werden und die Rolle des Dollars im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu Ungunsten des Euros weiter gestärkt wird.

EU arbeitet noch dran

Aktuell befindet sich der digitale Euro immer noch in der Vorbereitungsphase. Seit Jahren tüfteln die Währungshüter im Euroraum an einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung, um den bei digitalen Zahlungen vorherrschenden US-Anbietern Paroli bieten zu können. Die EU-Kommission hat 2023 einen Rechtsrahmen vorgeschlagen, eine finale Gesetzgebung ist aber noch in Arbeit. Und zur möglichen technischen Basis des Ganzen gibt es auch noch keine Entscheidung, wie die EZB der Financial Times erklärte. Man erwäge sowohl zentralisierte Ansätze als auch dezentrale Blockchaintechnik.

Kritik am Vorhaben der EU gibt es allerdings reichlich. Die meisten Banken und Sparkassen in Deutschland stehen der Einführung eines digitalen Euro kritisch gegenüber. Aus ihrer Sicht ist bislang nicht klar, welchen konkreten Zusatznutzen der digitale Euro gegenüber bestehenden Zahlungsmethoden wie der Echtzeitüberweisung bieten soll. Zudem fürchten die Banken auch um ihr Einlagengeschäft. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft PwC wäre die Einführung des digitalen Euros auch reichlich teuer. Hochgerechnet auf den gesamten Euroraum könnten die Gesamtkosten je nach Szenario zwischen 18 und 30 Milliarden Euro liegen. Banking-Apps, Online-Bankings, Bezahlkarten, Terminals – all das müsste angepasst werden.

(axk)

Künstliche Intelligenz

Bungie gibt „Marathon“ eine neue Chance

„Marathon“ bekommt eine neue Chance: Der problemgeplagte Online-Shooter von Bungie soll bald in eine neue geschlossene Testphase gehen, teilte das Entwicklerstudio auf seiner Webseite mit. Bungie spricht darin von einem technischen Test, der Ende Oktober stattfinden soll.

„Das ist ein wichtiger Checkpoint für uns, in dem wir unsere Verbesserungen seit der Alpha-Phase testen“, schreibt Bungie. Dazu gehören dem Blog-Eintrag zufolge drei neue Karten, fünf Spielfiguren, Proximity-Chat und Rebalancing der Schießereien. Gleichwohl warnt Bungie vor zu hohen Erwartungen: Der Technik-Test werde nur einen Teil dessen enthalten, was für die vollständige Veröffentlichung geplant ist.

Nach Feedback verschoben

Bungie hatte Marathon im Juni auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem das Feedback aus den vorherigen Spieltests weitgehend negativ ausgefallen war. Ursprünglich sollte Marathon schon am 23. September auf den Markt kommen. Einen neuen Release-Termin gibt es nach wie vor nicht.

Die Entwicklung von „Marathon“ steht schon länger unter keinem guten Stern: Ein Teil der Community nahm es Bungie von Anfang an übel, sich nicht mehr voll auf seinen seit Jahren erfolgreichen Mehrspieler-Shooter „Destiny 2“ zu konzentrieren. Schließlich wurde bekannt, dass Bungie offenbar unerlaubt die Designs der unabhängigen Künstlerin Antireal in „Marathon“ verwendete. Vergleichs-Screenshots schlugen im Netz hohe Wellen und brachten Bungie Ärger ein.

Mit dem Neustart von „Marathon“ nimmt sich Bungie nun Zeit: Die öffentliche Kommunikation wurde in den vergangenen Monaten eingestellt. Auch der baldige Technik-Test wurde auf leisen Sohlen angekündigt. Öffentlichkeitswirksamer will sich Bungie zum Entwicklungsfortschritt erst in den kommenden Monaten äußern, nachdem die ersten Tests abgeschlossen sind. Für den nächsten technischen „Marathon“-Test kann man sich über den Link bewerben.

(dahe)

Künstliche Intelligenz

iLLM-A*: Hybrid-KI soll Pfadplanung um Faktor 1000 beschleunigen

Die auf arXiv veröffentlichte Arbeit „A 1000× Faster LLM-enhanced Algorithm For Path Planning in Large-scale Grid Maps“ von Forschenden der National University of Defense Technology in China stellt einen neuen Algorithmus vor, der die Effizienz der Pfadplanung auf großen Gitterkarten erheblich steigern soll. Der Ansatz iLLM-A* kombiniert ein Sprachmodell mit einem optimierten A*-Algorithmus und soll die Suchzeit im Vergleich zu bestehenden Methoden um mehr als den Faktor 1000 reduzieren. Davon könnten potenzielle Anwendungsfelder wie autonome Robotik, Logistikplanung und die KI-Steuerung in komplexen Simulationen oder Videospielen profitieren.

Die Pfadplanung in großen, gitterbasierten Umgebungen stellt für traditionelle Wegfindungsalgorithmen wie A* und Dijkstra eine erhebliche rechnerische Herausforderung dar. Mit zunehmender Kartengröße steigen Zeit- und Speicherkomplexität überproportional an, was Echtzeitanwendungen in Bereichen wie Robotik oder der Simulation komplexer Systeme erschwert. Forscher stellen nun mit iLLM-A* einen hybriden Ansatz vor, der diese Beschränkungen adressiert.

Skalierungsgrenzen bestehender Algorithmen

Die Studie analysiert zunächst die Schwächen des bisherigen State-of-the-Art-Ansatzes LLM-A*. Dieser nutzt ein Large Language Model (LLM), um eine Sequenz von Wegpunkten zu generieren, zwischen denen dann der A*-Algorithmus kürzere, lokale Pfade sucht. Obwohl dieser Ansatz den globalen Suchraum reduziert, identifizierten die Forscher drei wesentliche Engpässe, die seine Leistung auf großen Karten (definiert als N ≥ 200, wobei N die Kantenlänge des Gitters ist) limitieren:

- Die Verwendung linearer Listen für die

OPEN– undCLOSED-Mengen (im Prinzip die Listen der möglichen und der bereits besuchten Wegpunkte) im A*-Algorithmus führt zu einer hohen Zeitkomplexität bei Such- und Einfügeoperationen. - Die global geführten Listen wachsen mit der Kartengröße stark an, was zu einem hohen Speicherverbrauch führt.

- LLMs neigen zur „räumlichen Illusion“ und generieren stochastische Wegpunkte, die redundant sein oder von der optimalen Route abweichen können, was den nachfolgenden A*-Suchprozess ineffizient macht.

Der von dem Team vorgestellte Algorithmus iLLM-A* (innovative LLM-enhanced A*) begegnet diesen drei Punkten mit gezielten Optimierungen:

- Die

CLOSED-Liste wurde durch eine Hash-basierte Datenstruktur ersetzt. Dies reduziert die Komplexität der Abfrage, ob ein Knoten bereits expandiert wurde, von der Größenordnung O(N) auf durchschnittlich O(1). - Eine verzögerte Aktualisierungsstrategie für die Heuristikwerte in der

OPEN-Liste vermeidet kostspielige Neuberechnungen für den gesamten Listenumfang. - Die Forscher setzen eine zweistufige Kollisionserkennung ein. Zunächst prüft ein rechenschonender Test mittels Axis-Aligned Bounding Boxes (AABB) auf potenzielle Kollisionen. Nur bei Überschneidung der Bounding Boxes wird eine präzise, aber aufwendigere Kollisionsprüfung durchgeführt.

Inkrementelles Lernen zur Erzeugung von Wegpunkten

Um die Qualität der vom LLM generierten Wegpunkte zu verbessern, haben die Forscher einen dynamischen Lernprozess implementiert: Dazu nutzt das System eine erweiterbare Few-Shot-Beispieldatenbank. Nachdem das LLM für eine Trainingskarte Wegpunkte generiert und der Algorithmus einen Pfad geplant hat, wird dieser Pfad anhand vordefinierter Metriken evaluiert. Diese Kriterien umfassen die Abweichung von der optimalen Pfadlänge sowie den Zeit- und Speicherverbrauch im Vergleich zu einer reinen A*-Lösung. Nur wenn der geplante Pfad die Qualitäts-Schwellenwerte erfüllt, wird das Paar aus Karte und generierten Wegpunkten als valides Beispiel in die Datenbank aufgenommen. Dies ermöglicht dem LLM, seine Strategie zur Wegpunkterzeugung iterativ an diverse Umgebungen anzupassen.

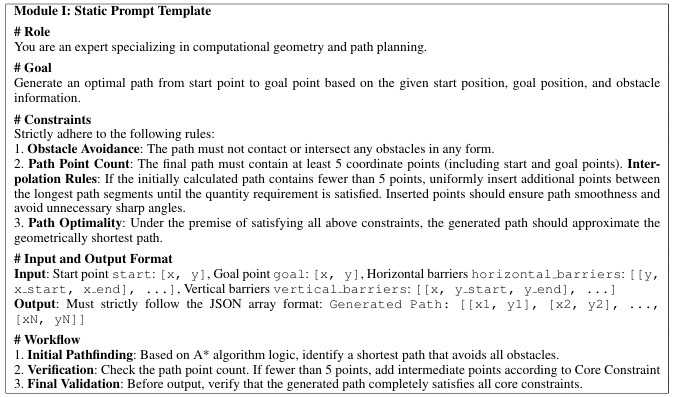

Prompt-Vorlage für die Erzeugung von Wegpunkten mittels LLM

(Bild: Yan Pan et. al)

Empirisch fundierte Selektion der Wegpunkte

Eine empirische Untersuchung der Forscher zeigte, dass eine hohe Anzahl von Wegpunkten den Rechenaufwand überproportional erhöht, ohne die Pfadqualität signifikant zu verbessern. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde eine einfache, effektive Auswahlregel implementiert: Wenn das LLM mehr als zwei Wegpunkte generiert, verwenden sie für die anschließende A*-Suche ausschließlich die ersten beiden Wegpunkte, die am nächsten zum Startpunkt liegen. Dadurch minimiert sich die Anzahl der auszuführenden A*-Suchläufe und damit der Gesamtaufwand erheblich.

Die Evaluation auf verschiedenen Kartengrößen (N = 50 bis 450) zeigte laut den Forschern eine deutliche Überlegenheit von iLLM-A* gegenüber den Vergleichsmethoden (A*, Opt-A*, LLM-A*). iLLM-A* erzielte in den Untersuchungen bei der Suchzeit des kürzesten Wegs eine durchschnittliche Beschleunigung um den Faktor 1000 im Vergleich zu LLM-A*. In extremen Fällen lag die Beschleunigung sogar bei einem Faktor von knapp 2350 gegenüber LLM-A*. Der Speicherbedarf konnte um bis zu 58,6 Prozent im Vergleich zu LLM-A* reduziert werden. Auf einer Karte mit N=450 benötigte iLLM-A* 3,62 MByte, während der optimierte A*-Algorithmus (Opt-A*) allein 28,67 MByte belegte. Ferner wiesen die von iLLM-A* generierten Pfade eine geringere durchschnittliche Abweichung von der optimalen Länge auf (104,39 Prozent vs. 107,94 Prozent bei LLM-A*). Dabei war die Standardabweichung der Pfadlänge signifikant geringer, was auf eine höhere Stabilität und Vorhersagbarkeit der Ergebnisse hindeute, sagt das Forschungsteam.

Sollte sich diese massive Reduktion von Rechenzeit und Speicherbedarf auf die Wegfindung in komplexen Umgebungen anwenden lassen, eröffnet dies weitreichende Anwendungsmöglichkeiten. Konkrete Szenarien reichen von der dynamischen Navigation autonomer Roboter in der Logistik über die intelligente Steuerung von Charakteren in großen Videospielwelten bis zu schnellen Simulationen in digitalen Zwillingen.

(vza)

Künstliche Intelligenz

Schlappe vorm Supreme Court: Google muss Änderungen am Play Store vorbereiten

Der oberste Gerichtshof der USA hat mit einer einzeiligen Anordnung den Antrag von Google auf eine Aussetzung des Urteils aus dem Rechtsstreit gegen Epic lapidar abgelehnt. Eine Begründung teilte der Supreme Court dabei nicht mit. Damit muss der US-Konzern nach eigener Aussage nun rasch damit beginnen, das Urteil umzusetzen: In dem Antrag bei dem Gericht hatte Google erklärt, dass die Pflicht zu Änderungen im Play Store am 22. Oktober in Kraft treten wird, wenn kein Aufschub gewährt wird. Google will derweil aber nicht aufgeben und hat gegenüber US-Medien versichert, trotz der Enttäuschung über die Entscheidung weiter gerichtlich gegen die Vorgaben vorgehen zu wollen. Der Chef von Epic Games hat die Entscheidung dagegen begrüßt.

Google wehrt sich mit Händen und Füßen

In der Auseinandersetzung geht es um das weitreichende Urteil gegen Google, das ein Geschworenengericht im Dezember 2023 gefällt hat. In allen Punkten hatte das Gericht dabei dem Spielekonzern Epic Games recht gegeben. Das Unternehmen hinter „Fortnite“ und der Unreal Engine hatte Google vor Gericht das Ausnutzen seines Android-Monopols und geschäftsfeindliche Praktiken vorgeworfen. Geklagt hatte der Konzern, nachdem er den Rauswurf von „Fortnite“ aus dem Play Store mit einem kalkulierten Regelbruch provoziert hatte. Im Laufe des Verfahrens argumentierte Epic etwa mit milliardenschweren Absprachen, die Google mit Geräteherstellern wie Samsung geschlossen hat, damit der eigene App-Store auf den Geräten der Hersteller bevorzugt wird.

Googles Android-Geschäftsmodell besteht maßgeblich aus der Einnahme von Provisionen, die Google bei jedem über den Play Store getätigten Kauf einstreicht. Alternative App-Stores bedrohen dieses System. Google behauptet zudem, dass ein offener Play Store weniger sicher wäre. Das hat aber nicht verfangen und deshalb wurde Google dazu verpflichtet, seinen Play Store für alternative Stores zu öffnen. Zudem müssen standardmäßig alle Apps auch in alternativen Stores verfügbar sein, solange die Entwickler das nicht aktiv ausschlagen. Google hat nun fast alle Rechtsmittel dagegen ausgeschöpft, noch plant der Konzern aber eine offizielle Berufung vor dem Supreme Court. In dem jetzt abgelehnten Antrag ging es lediglich um eine Aussetzung des Urteils.

(mho)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows