Apps & Mobile Entwicklung

Anno 117: Pax Romana: Siedeln in keltischen Sümpfen zeigt Neuerungen zu Anno 1800

Auf der Gamescom zeigt Ubisoft mit einer Demo-Version, was Anno 117 im Vergleich zum Vorgänger anders macht: In Albion prägen Moore und Götter das Spiel, Romanisierung oder Tradition bestimmen den Aufstiegspfad der Bevölkerung. Ein Forschungsbaum mit 150 Upgrades und optionale Landkämpfe ergänzen die vertraute Aufbauformel.

Mit der Gamescom-Demo ins keltische Albion

Ubisoft hat im Rahmen der Gamescom erstmals öffentlich Gameplay zu Anno 117: Pax Romana gezeigt und dabei viele neue Mechaniken vorgestellt, die die Aufbauspielreihe weiterentwickeln. Neben der Startregion Latium im Herzen Italiens können Spieler auch im keltisch geprägten Albion beginnen, das an die britischen Inseln angelehnt ist und sich deutlich anders spielt. Auf der Gamescom ist ein eben solcher Spielstart im Rahmen einer Demo möglich – nicht nur für Journalisten, sondern auch Privatbesucher, sofern sie die Hürde der schlimmstenfalls stundenlangen Wartezeit nehmen.

Die Insellandschaft der Albion-Karte sieht bereits auf den ersten Blick anders aus als in Latium, was die Öffentlichkeitsarbeit der Mainzer Entwickler bislang dominiert hat. Die Inseln bieten hier nicht nur Höhenunterschiede, Berge und die üblichen Strandküsten, sondern bestehen teilweise aus Mooren und Sümpfen, die den Aufbau einer Siedlung zunächst einschränken. Wege können nicht überall verlegt werden oder benötigen Holz für Stege, wohingegen manche Gebäude nur direkt im Sumpf errichtet werden dürfen. Dazu gehören beispielsweise eine Schilfplantage, Aalfänger oder sogar eine Ochsenzucht mit Käsereien auf Stelzen.

Die Qual der Wahl beim Siedeln im Sumpf

Im Laufe der Partie lässt sich über Forschung die Trockenlegung freischalten: Drainagekanäle werden gebaut und die Sümpfe verwandeln sich nach und nach in fruchtbares Land, das anschließend für den Ackerbau römischer Bedürfnisse genutzt werden kann. Die Veränderung hat nicht nur einen spielerischen, sondern auch einen sichtbaren Einfluss auf das Aussehen der Insel. Zugleich ruft sie potenziell Widerstand hervor, etwa durch keltische Anführer, die den Prozess der Romanisierung ablehnen. Der Spieler steht damit vor der Wahl, ob er durch diplomatische Lösungen, das Anbeten lokaler Götter oder schlicht militärische Gewalt auf solche Konflikte reagiert.

Ohnehin unterscheidet sich die Bevölkerung abhängig vom Spielstil in ihren Bedürfnissen und Entwicklungspfaden. Wenn Spieler die Romanisierung der Provinz vorantreiben und sich beim Aufstieg über insgesamt fünf Einwohnerstufen für römische Bürger entscheiden, müssen beispielsweise Brot und Wurst beschafft werden. Die Kelten verlangen hingegen Bier und Käse. Die Wahl wirkt sich nicht nur auf verfügbare Gebäude, Produktionsketten und das Erscheinungsbild der Stadt aus – so gibt es etwa keltische Versammlungsstätten oder römische Badehäuser als öffentliche Gebäude –, sondern auch diplomatisch und militärisch. Spieler können dabei pro Insel entscheiden, welcher Kulturpfad beschritten wird, wodurch sich auch innerhalb einer Partie stark unterschiedliche Siedlungsbilder ergeben können.

Religion, Forschung und Landeinheiten

Eine zentrale Rolle nimmt erstmals auch die Religion ein. Jede Insel verehrt einen eigenen Gott, wobei sich die Pantheons zwischen Römern und Kelten unterscheiden. Während im Süden Mars, Neptun oder Venus Einfluss nehmen, stehen im Norden Naturgottheiten wie Epona oder Cernunnos im Mittelpunkt. Der Glaube kann Boni für Produktion, Bevölkerung oder Militär freischalten. Religion ist zudem eng mit den Entscheidungen rund um Romanisierung und kulturelle Ausrichtung verbunden.

Eine weitere Neuerung ist ein ausgedehnter Forschungsbaum mit rund 150 Freischaltungen in den Bereichen Wirtschaft, Zivilwesen und Militär. Zum Einsatz kommt dabei die Ressource Wissen, die durch Gebäude und bestimmte Aktionen generiert wird. Über diesen Forschungsbaum werden zahlreiche regionale Besonderheiten wie die bereits erwähnte Trockenlegung von Sümpfen freigeschaltet, aber auch allgemeine Verbesserungen wie neue Gebäudetypen, militärische Upgrades oder Zivilstrukturen. Damit erweitert Anno 117 das bekannte System der Aufstiegsrechte um eine zusätzliche strategische Ebene, die es erlaubt, eine Stadt weiter zu spezialisieren.

Auch die Kriegsführung erhält wieder einen Platz im Spiel, sogar auf dem Land, bleibt dabei jedoch optional. Wer möchte, kann sich wie in früheren Teilen ausschließlich auf den Aufbau konzentrieren. Wer hingegen militärisch aktiv wird, findet ein seichtes RTS-System vor, das an die Landkämpfe von Anno 1404 oder gar 1503 erinnert, aber vereinfacht und moderner präsentiert wird. Für die Verteidigung gibt es zunächst hölzerne Palisaden, später können in romanisierten Siedlungen auch Steinmauern und Türme errichtet werden. Spieler können dutzende Einheiten rekrutieren und riesige Legionen ausheben, müssen dafür jedoch ihre Stadt entsprechend ausrichten, da militärische Infrastruktur Ressourcen und Platz beansprucht.

Darüber hinaus hat Ubisoft schon letztes Jahr zur Gamescom bestätigt, das Thema Sklaverei nicht wieder ausblenden zu wollen. Wie genau sich Sklaven aber in Setting und Gameplay einfügen werden, ist noch nicht bekannt.

Raytracing-Grafik und wieder eine Kampagne

Technisch setzt Anno 117 auf eine Weiterentwicklung der Engine, die auch schon bei Anno 1800 zum Einsatz kam. Geboten werden unter anderem detailliertere Terrains und eine globale Beleuchtung per Raytracing. Neu ist außerdem eine flexiblere Bauweise: Straßen und Gebäude können nun auch diagonal und nicht nur im strengen 90-Grad-Raster gesetzt werden. Zusammen mit überarbeitetem Nebel und einer dichteren Vegetation entsteht ein abwechslungsreicheres und plastischeres Stadtbild, das sich deutlicher von Anno 1800 abhebt. Allerdings gestaltet sich die präzise Handhabung der neuen Orientierung bisweilen hakelig, insbesondere wenn kleinste Bodenbeläge order Ornamente abgerissen werden sollen.

Die Kampagne von Anno 117 führt Spieler in die Rolle eines jungen Statthalters, der mit der Verwaltung einer Provinz betraut wird und dabei nicht nur wirtschaftliche Herausforderungen, sondern auch religiöse und kulturelle Fragen zu meistern hat. Romanisierung, lokale Götter, rivalisierende Anführer und der Ausbau der Infrastruktur greifen ineinander und sollen eine historische Epoche erfahrbar machen, ohne sich streng an die tatsächliche Historie zu binden. Die Entwickler betonen, dass es weniger um eine reine Nachstellung römischer Geschichte geht, sondern vielmehr darum, diese in Anno-typischer Manier selbst zu schreiben.

Release im November – auch auf Steam

Insgesamt zeigt sich im Hands-on ein Anno, das die klassischen Tugenden der Reihe bewahrt und beim Gameplay insbesondere nahtlos an Anno 1800 anknüpft, aber mit Religion, Forschung, regional unterschiedlichen Aufstiegspfaden und dem optionalen Landkampf auch neue Akzente setzt. Anno 117 erscheint am 13. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auf dem PC wird das Aufbauspiel von Anfang an nicht nur via Ubisoft Connect und Epic Games Store, sondern auch auf Steam vertrieben.

Apps & Mobile Entwicklung

Wochenrück- und Ausblick: Anno zieht in einer bunt gemischten Woche an die Spitze

In der vergangenen Woche noch knapp an Position 1 gescheitert, hat es in dieser Woche der Community-Test zu Anno 117 auf Platz 1 geschafft. Ohnehin war viel los, es sind 81 News/Notizen und 7 Tests/Berichte erschienen. Welche davon haben die ComputerBase-Leser besonders interessiert? Was empfiehlt sich als Wochenendlektüre?

Anno 117: Pax Romana bringt einen integrierten Benchmark-Modus mit. Weil die Aufbau-Serie aus Mainz im deutschsprachigen Raum außerordentlich beliebt ist – wovon Platz 1 in dieser Woche wohl keinen Zweifel lässt – liegt das gemeinsame Sammeln von Benchmarks mit unterschiedlichsten CPUs und GPUs auf der Hand. Unzählige Ergebnisse sind bereits eingetroffen und zeichnen ein schönes Gesamtbild.

Rang 2 der Artikelcharts geht in dieser Woche an Amazons neue Hardware. Der neue Echo Dot Max rückt nämlich an die Stelle des Echo und hebt sich im Test klanglich vom Echo Dot ab, bietet zudem deutlich mehr Smart-Home-Features und ist Alexa+-ready. Der Echo Studio wiederum bekommt ein Redesign und ist nun deutlich kleiner, was dem Klang aber nicht schadet.

Die 81 News und Notizen aus demselben Zeitraum führten zu 5.425 Kommentaren – auch da war gut was los. Auf dem ersten Platz liegt dennoch eine Überraschung: In Japan lässt Apple in iOS 26.2 erstmals eine andere Belegung für den Power-Knopf zu. Nutzer können nun andere Sprachassistenten aufrufen und Siri auf die Sitzbank verweisen. Hintergrund ist ein japanisches Gesetz. Auch in der EU könnte Apple dazu gezwungen werden.

Podcast

Im CB-Funk besprechen Jan und Fabian ebenfalls ein breites Feld an Themen, von AMDs neuem FSR Ray Regeneration in Call of Duty: Black Ops 7, über besagte hunderte Benchmarks aus der Community zu Anno 117, Valves FEX-Vorstoß für x86-Spiele auf ARM und gleich zwei Sonntagsfragen. Obendrein gibt es spontan die vielleicht schnellste Gaming-PC-Kaufberatung überhaupt.

Ausblick

Die letzte Novemberwoche steht in der Redaktion im Zeichen der Fertigstellung diverser Artikel über ein breites Feld. Denn in der Woche darauf beginnen bereits die ersten Briefings für die CES 2026 und das neue Jahr, ehe sich ab Mitte Dezember viele Firmen schon so langsam in das Jahresende verabschieden.

Mit diesem Lesestoff im Gepäck wünscht die Redaktion einen erholsamen Sonntag!

Apps & Mobile Entwicklung

Bietet dieser Shop die besten Black Friday Angebote?!

Wenn Ihr auf nachhaltigen Konsum achtet und Euch die ganzen Black-Friday-Schnäppchen trotzdem nicht entgehen lassen wollt, solltet Ihr mal bei Back Market vorbeischauen. Der Händler poliert gebrauchte Technik wieder auf und verkauft sie (professionell) erneuert zum schmalen Preis.

Seit Mitte November überschlagen sich die Rabatte auf beinahe jeder Händlerwebsite. Nicht immer ist ein Discount aber auch wirklich ein Schnäppchen – und vor allem ist ein Neukauf nicht immer die beste Idee. Teilweise viel günstiger und definitiv auch nachhaltiger ist da das Konzept von Back Market. Der Händler verkauft Euch (professionell) erneuerte Technik-Geräte, die wir uns jetzt mal genauer anschauen.

Black Friday bei Back Market: So funktioniert’s

Bereits seit dem 16. November bietet Back Market Black-Friday-Rabatte an, die jetzt in eine neue Phase übergehen. Bis zum 2. Dezember laufen die Rabatte noch. Am Black Friday selbst, also am Freitag, den 28. November, gibt’s noch mal 10 Prozent extra auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage. Back Market liefert damit ein wahres Preisversprechen. Im Angebot sind alle möglichen Kategorien. Von Haushalt über Smartphones bis zu Konsolen und Wearables ist alles dabei. Egal, wonach ihr sucht, der Blick zu Back Market lohnt sich allemal.

Diese Angebote gibt’s jetzt schon!

Wenn Ihr nicht bis zum Black Friday warten wollt, könnt Ihr Euch natürlich bereits jetzt durch die Angebote klicken. Nur noch heute (23. November) spart Ihr mit dem Code GSCHNK noch mal weitere 8 Prozent. Ab dem 24. November gilt dieser Code nicht mehr, die Preise ausgewählter Produkte fallen dann jedoch automatisch noch mal. Es ist also möglich, dass die hier vorgestellten Artikel in den nächsten Tagen noch mal günstiger werden – oder teurer, da sie kein Teil mehr der Black-Friday-Aktion sind. Da es sich hier um (professionell) erneuerte Geräte handelt, kann es natürlich auch immer sein, dass einzelne Produkte direkt ausverkauft sind.

Die Devise lautet also: Wer ein gutes Schnäppchen entdeckt, sollte lieber heute als morgen zuschlagen. Dennoch lohnt es sich, bis zum 2. Dezember und vor allem am Black Friday selbst immer wieder mal bei Back Market vorbeizuschauen, um sich Geräte von der eigenen Wunschliste möglichst günstig zu kaufen.

AirPods Pro 2 (2024)

Für 174 Euro bekommt Ihr bei Back Market die Apple AirPods Pro 2 in einem sehr guten Zustand. Neu kosten die In-Ears rund 195 Euro. Sie sind Bluetooth 5.3 fähig und werden per USB-C-Kabel aufgeladen. Versand zahlt Ihr keinen.

Ninja Foodi AF300

Eine der beliebten Ninja Heißluftfritteusen gibt’s bei Back Market jetzt für schlappe 59,99 Euro. Neu kostet sie Euch teilweise über 100 Euro, für nur rund 60 ist das Küchengerät also ein echtes Schnäppchen. Sie hat ein Fassungsvermögen von 7,6 Litern, aufgeteilt auf zwei Schubladen. Sechs unterschiedliche Garfunktionen ermöglichen Euch die Zubereitung verschiedenster Speisen.

HP EliteBook 845 G8

Deutlich günstiger als ein Neukauf ist das HP EliteBook 845 G8. Statt rund 1.000 Euro zahlt Ihr bei Back Market für das Gerät mit „guter“ Optik nur 383,90 Euro. Es kommt mit 512-SSD- und 32‑GB‑RAM-Speicher daher. Im Inneren arbeitet ein Ryzen 7, auf dem Laptop läuft Windows 11.

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Back Market.

Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Apps & Mobile Entwicklung

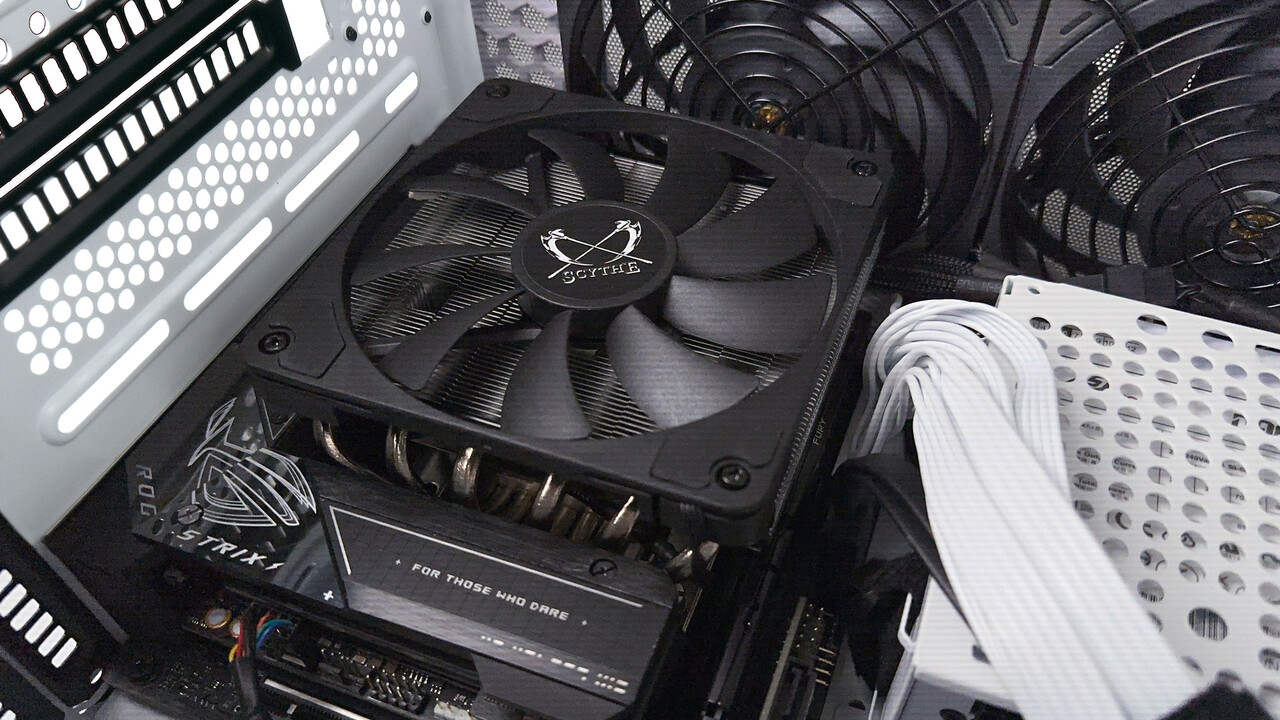

Scythe Big Shuriken 4: SFF-Urgestein kehrt leistungsfähiger zurück

Scythe ist zurück. Die vierte Generation der erstmals 2008 gezeigten Serie von flachen CPU-Kühlern verspricht mehr Leistung als zuvor und damit eine leistungsfähigere Kühllösung für kompakte Gehäuse anzubieten. Der Big Shuriken 4 kann auf diese Weise mit mittlerweile zahlreicher Konkurrenz Schritt halten.

Äußerlich hat sich gegenüber dem Big Shuriken 3 (Test) sichtbar etwas getan. Das neue Modell wird nun nicht mehr mit einem umlaufenden Rahmen um die Lamellen verkleidet, stattdessen werden sie nur noch mit einer Blende abgeschlossen. Am Silber-Look hält Scythe indes fest.

Neuerungen für mehr Leistung

Mit weiteren Änderungen zielt Scythe vor allem auf die Leistungsfähigkeit. Eine sechste Heatpipe sowie ein aktualisierter, nun ganz in Schwarz gehaltener Lüfter sollen die Kühlung verbessern. Mit aktualisiertem Montagesystem kann der Big Shuriken 4 zudem auf dem Intel LGA 1851 und AMD AM5 genutzt werden.

Der neue Lüfterrahmen des 15 Millimeter flachen Kaze-Flex-II-Lüfters sowie eine etwas höhere Drehzahl gegenüber den im Handel erhältlichen Lüftern der Serie versprechen auf dem Papier höheren statischen Druck, der es erleichtern sollte, Luft zwischen die Lamellen zu schieben. Maximal liegt die Drehzahl nun bei 1.900 U/Min, sie kann allerdings per PWM-Signal geregelt werden.

Darüber hinaus lässt sich der Lüfter gegen ein herkömmliches Modell mit 25 Millimeter hohem Rahmen austauschen, die dafür nötigen Halteklammern gehören zum Lieferumfang. Die Höhe des Kühlers steigt dann jedoch von 67 auf 77 Millimeter.

Im ersten Test vielversprechend

Händler führen den Big Shuriken 4 aktuell zu Preisen ab rund 35 Euro. Zu diesem Preis und mit dieser Ausstattung hat der Kühler zahlreiche Konkurrenten mit teils auf dem Papier nahezu identischen Daten, wie etwa den ID-Cooling IS-67, den Thermalright AXP120-X67 oder den

Deepcool AN600.

Dem Deepcool-Kühler steht der Big Shuriken im bislang einzigen Test von

Tweakers.net gegenüber. Dort kann er den AN600 bei voller Drehzahl knapp, bei gleicher Lautstärke allerdings deutlich schlagen: Auf einer 70-Watt-CPU sind es 2,5 bis 3 Grad, auf einem 110-Watt-Modell 4 bis 5. Ein günstigerer Tower-Kühler wie der Arctic Freezer 36 bleibt in allen Tests allerdings deutlich überlegen.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events